1日の食事において、朝食は血糖値に影響を与えます。

毎日の朝食で何を食べればよいのか、悩んでいる人もいるでしょう。

今回は、血糖値が上がるのを防ぐ朝食のポイントとおすすめの食材、メニュー例を紹介します。

- 栄養バランスのよい朝食が体に与える影響

- 血糖値を上げない朝食の3つのポイント

- 朝食におすすめの食材とメニュー例

- 血糖値によい影響を与える食べ方の工夫

朝食が血糖値に及ぼす影響や効果的な食べ方についても解説しているため、毎日の朝食の参考にしてください。

栄養バランスのよい朝食は血糖値が上がるのを防ぐ効果がある

栄養バランスのよい朝食は血糖値が上がるのを防ぐ効果があり、数値を安定させます。

食事を抜くと摂取カロリーは減りますが、朝食を抜くのはおすすめできません。

朝食を抜くと空腹時間が長くなり、昼食後の血糖値が急激に上がる恐れがあります。

インスリンは時間帯によって分泌量が異なり、朝のほうが夜に比べてインスリンが多く分泌されます。

夜間は日中に比べて活動量も少なく、高血糖が続いてしまう可能性があるでしょう。

栄養バランスがよい朝食には、セカンドミール効果も期待できます。

朝食後に血糖値が急上昇するのを防げると、昼食後の数値も抑えられます。

ここからは、血糖値の上昇が体に及ぼす影響について詳しく解説します。

血糖値の急上昇は血管を損傷させ糖尿病の発症につながる

血糖値の急上昇は血管を損傷させ、糖尿病を含む生活習慣病を発症する要因となります。

体が血糖値を下げる目的でインスリンを過剰に分泌し、血糖値の乱高下によって血管に負担がかかるためです。

血糖値スパイクは食後の短時間で血糖値の乱高下が起こり、空腹時の血糖値を測る健康診断では見逃される場合も多い症状です。

さらに血糖値スパイクが繰り返されると動脈硬化につながり、脳卒中や心筋梗塞の原因にもなります。

糖尿病やその他の病気を防ぐためには、血糖値を安定させるのが大切です。

糖尿病の予防や改善には血糖値コントロールが重要である

糖尿病の予防や改善には、血糖値を可能な限り正常な数値に近づける血糖値コントロールが重要です。

基準となる数値には、血糖値やHbA1cがあります。

糖尿病情報センターが発表している正常値は、以下のとおりです。

| 指標 | 正常値 |

|---|---|

| 空腹時血糖値 | 110mg/dL未満 |

| 食後2時間の血糖値 | 140mg/dL未満 |

| HbA1c | 6.0%未満 |

測定方法は、主に血糖測定器や血液検査です。

血糖測定器の中には腕にセンサーを付け、継続的に血糖値を測れる機器もあります。

食後2時間の血糖値を知るには、経口ブドウ糖負荷試験も役に立ちます。

経口ブドウ糖負荷試験は75gのブドウ糖を含む飲料を飲んだ後に血液検査を行い、血糖値を一定に保つ力があるか調べる検査です。

血糖値コントロールの基本は食事と運動であり、毎日の食事が数値に影響を与えます。

1日の食事の中でも、血糖値コントロールにおいて重要な役割を果たすのが朝食です。

血糖値を上げない朝食の食事内容には3つのポイントがある

血糖値を上げない朝食の食事内容には、以下のポイントがあります。

- 低GI食品を積極的に取り入れる

- 食物繊維やタンパク質を多く摂取する

- 主食の量が多くなりすぎないように調節する

これらのポイントを意識し、栄養バランスがよい朝食を食べると血糖値の安定につながります。

糖尿病の食事療法でも、栄養バランスのよい食事が基本です。

エネルギーの元となる三大栄養素には、以下の3つが挙げられます。

- 炭水化物

- タンパク質

- 脂質

栄養バランスを整えるには、さまざまな栄養素を適量ずつ食べるように意識します。

食品によって血糖値に与える影響が異なるため、食品選びが大切です。

朝食に低GI食品を取り入れると血糖値の上昇がゆるやかになる

朝食に低GI食品を積極的に取り入れると、食後の血糖値の上昇がゆるやかになります。

食品のGI値による分類は、以下のとおりです。

| GI値 | 分類 |

|---|---|

| 55以下 | 低GI食品 |

| 56以上69以下 | 中GI食品 |

| 70以上 | 高GI食品 |

GI値はブドウ糖を摂取した場合の数値を100とし、数値が低いほど食後の血糖値がゆっくりと上昇します。

反対に高GI食品には糖質が多く含まれているため、血糖値の急上昇につながります。

朝食に食べる食品はカロリーだけでなく、GI値に注目しましょう。

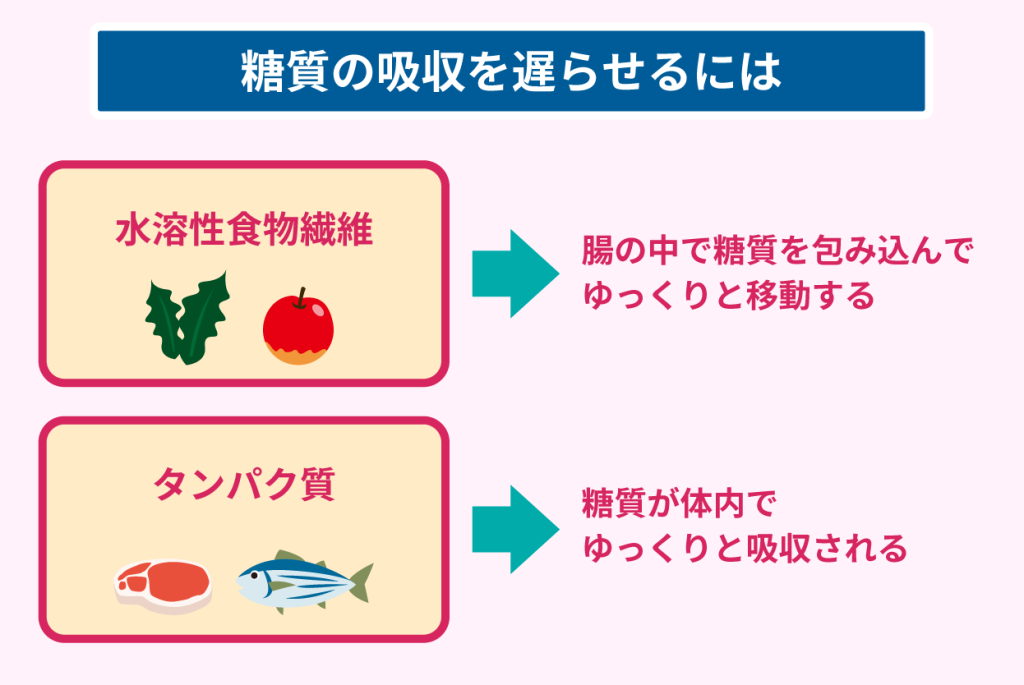

朝食で糖質の吸収速度を遅らせる食物繊維やタンパク質を摂取する

食物繊維やタンパク質には糖質の吸収速度を遅らせる働きがあり、朝食で摂取するとセカンドミール効果が期待できます。

糖質の吸収速度が遅くなると、血糖値の上昇もおだやかになるためです。

食物繊維には水溶性と不溶性の2種類がありますが、水溶性食物繊維は腸の中で糖質を包み込んでゆっくりと移動します。

タンパク質は消化吸収に時間がかかり、糖質が体内でゆっくりと吸収されます。

さらにタンパク質は、インクレチンというホルモンの分泌を促す作用があるのも特徴です。

胃の運動が抑えられ、食後に血糖値が上昇するのを防げます。

他にも、食物繊維が多い食品は自然に噛む回数が増え、食べ応えがあるのも特徴です。

満腹感が感じられるため、食べ過ぎを予防できるでしょう。

朝食は主食となる炭水化物の量が多くなりすぎないように調節する

炭水化物には糖質が多く含まれているため、朝食は主食となる炭水化物の量が多くなりすぎないように調節するのが大切です。

糖質が多い食事は、食後の血糖値が急激に上がる恐れがあります。

主な炭水化物のGI値は、以下のとおりです。

| 食品名 | GI値 |

|---|---|

| 精白米 | 85 |

| 食パン | 95 |

| ロールパン | 83 |

| うどん | 85 |

炭水化物はGI値が高い傾向があるため、食事量が足りない場合は主食ではなく、おかずの量を増やすようにしましょう。

特に市販の菓子パンや惣菜パンは糖質や脂肪分が多く含まれており、カロリーも高くなっています。

安価で手軽に食べられますが、血糖値が気になる人は避けるべきです。

ここからは、具体的な朝食におすすめの食材について解説します。

血糖値を上げないためには、普段からの対策が大切です。

特に食事面での見直しを考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

知っておきたい血糖値を抑制する食品や成分

血糖値によい影響を与える朝食におすすめの食材7種類を紹介

血糖値によい影響を与える朝食におすすめの食材は、以下の7種類です。

- 乳製品

- 精製されていないパンや玄米

- 肉や魚

- 大豆食品

- 緑黄色野菜

- きのこ類

- 海藻類

これらの食材はGI値が低く、血糖値の上昇を抑える成分が含まれています。

朝食のメニューにナッツや果物を付け加えるのも、選択肢の1つです。

アーモンドやクルミなどのナッツには、心血管疾患や脳卒中を予防する効果があります。

果物に含まれている糖質はブドウ糖ではなく果糖であり、血糖値を上げる直接の原因にはなりません。

果物の中でも低GIなりんごや柑橘類は、朝食にも向いています。

ナッツや果物の食べ過ぎは体重の増加につながるため、適量を守って食べるのが大切です。

ここからは朝食におすすめな食材について、1つずつ解説します。

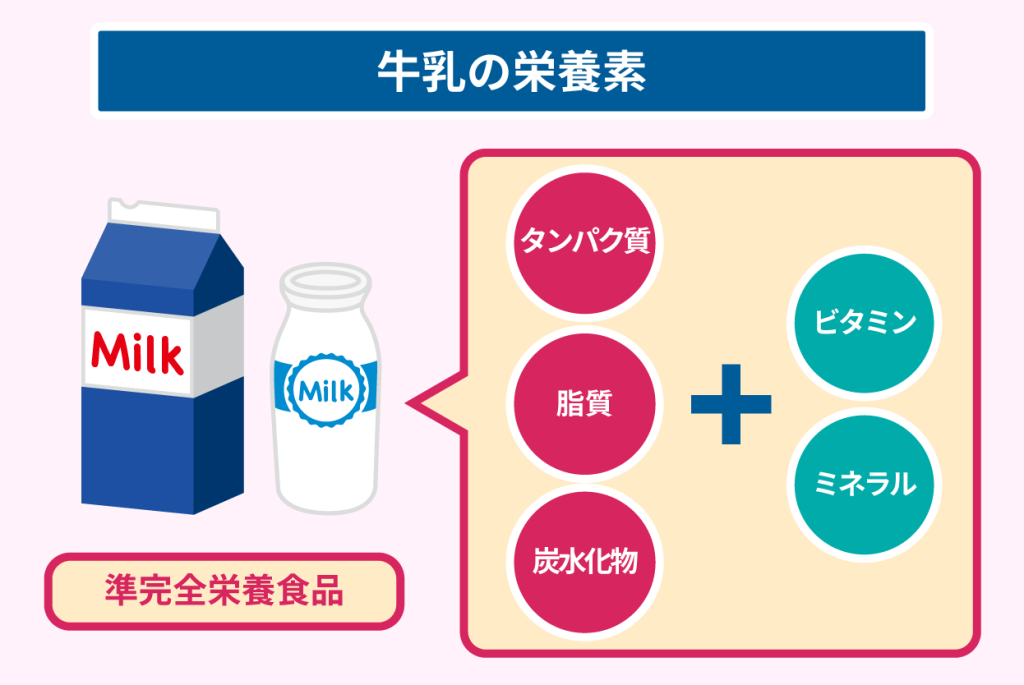

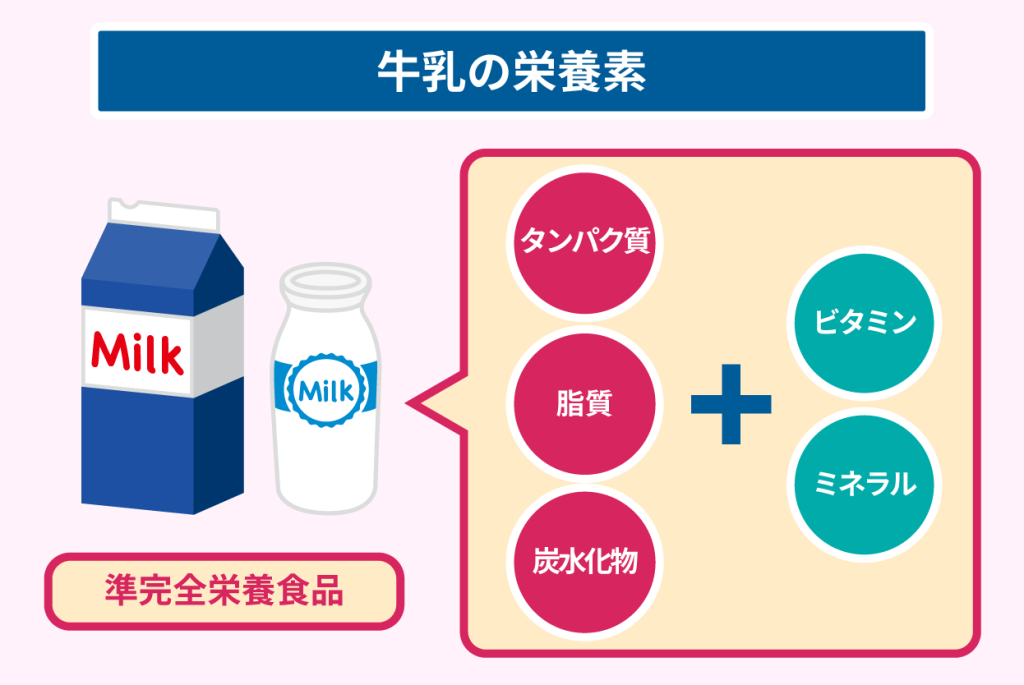

乳製品のタンパク質やホエイプロテインは血糖値の上昇を防ぐ

乳製品に含まれるタンパク質やホエイプロテインには、血糖値の上昇を防ぐ効果が期待できます。

牛乳やヨーグルト、チーズはそのままでも飲食できるため、時間がない朝にも向いています。

牛乳とご飯を組み合わせて摂取した場合、ご飯のみを食べた時よりもGI値が低くなるという調査結果もあります。

さらに牛乳はタンパク質と脂質、炭水化物の三大栄養素に加えて、ビタミンやミネラルを含んでいる準完全栄養食品です。

朝食に牛乳を追加すると、食事の栄養価が高まります。

血糖値が気になる人は、以下のようなヨーグルトが候補です。

- プレーンヨーグルト

- 低脂肪のヨーグルト

- 高タンパクのヨーグルト

- ギリシャヨーグルト

糖分が入ったヨーグルトやフルーツヨーグルトは糖質が含まれており、血糖値に悪影響を与える恐れがあります。

炭水化物の中で精製されていないパンや玄米はGI値が低い

炭水化物の中で、精製されていない全粒粉やライ麦を原材料とするパン、玄米はGI値が低い傾向があります。

白米や小麦粉で作られたパンは精製の過程で食物繊維が減少するため、GI値が高くなります。

炭水化物は全般的にGI値が高く、主食に低GI食品を選ぶと効率的に糖質の量を減らせるでしょう。

GI値が低い炭水化物は色が茶色がかっているという特徴があり、上記の他にオートミールやそば、全粒粉のパスタなどが挙げられます。

同じ主食に飽きてしまった場合は、GI値が低い他の炭水化物を選ぶのも有効です。

肉や魚はタンパク質やミネラルなどさまざまな栄養を摂取できる

肉や魚はタンパク質やミネラルなどさまざまな栄養を摂取できるため、朝食にも取り入れたい食材です。

肉には、以下のような栄養が含まれています。

- タンパク質

- 鉄

- ビタミン

- 亜鉛など

一方、魚に含まれる栄養素は以下のとおりです。

- タンパク質

- カルシウム

- ビタミン

- 不飽和脂肪酸など

肉や魚に含まれるタンパク質はアミノ酸スコアが100であり、質がよいという特徴もあります。

スコアは最高で100であり、数値が高いほど体内で効率よく利用されます。

9種類ある必須アミノ酸は体内で合成できず、食事からの摂取が必要です。

肉や魚はほとんどが低GI食品であり、タンパク質の働きとGI値の低さによって血糖値の上昇がおだやかになります。

不飽和脂肪酸は魚の油などに含まれている脂質で、具体例としてDHAやEPAなどが挙げられます。

血液中のコレステロールや中性脂肪を減らす働きがあり、生活習慣病の予防に効果的です。

肉や魚を用意するのが難しい場合は、卵をタンパク源とする方法もあります。

1日に1個程度であれば血糖値やコレステロール値に影響を与えないため、糖尿病患者にも適した食品です。

大豆食品には良質なタンパク質やポリフェノールが含まれている

豆腐や納豆などの大豆食品には、良質なタンパク質やポリフェノールの一種であるイソフラボンが含まれています。

大豆食品のアミノ酸スコアは肉や魚と同等の100であり、必須アミノ酸をバランスよく摂取できます。

イソフラボンはブドウ糖の取り込みを助ける働きがあり、耐糖能異常の改善に効果的です。

耐糖能異常とは空腹時の血糖値が正常値と異常値の間にある状態のことで、進行すると糖尿病を発症します。

納豆や豆腐は調理なしでそのまま食べられるため、朝食を作る時間がない時も気軽に取り入れられます。

ブロッコリーや小松菜などの野菜は血糖値を下げる効果がある

野菜には食物繊維や血糖値によい影響を与える成分が含まれており、血糖値を下げる効果が期待できます。

特に効果が大きいのは、以下のような野菜です。

- ブロッコリー

- 小松菜

- ほうれん草

- ごぼう

- 玉ねぎ

これらの野菜はすべて低GI食品であり、ビタミンやミネラルなどが含まれています。

ブロッコリーや小松菜、ほうれん草などの緑黄色野菜に含まれる葉酸は、糖質の代謝を促します。

ごぼうにはクロロゲン酸というポリフェノールが含まれており、糖質の吸収をおだやかにするのに効果的です。

玉ねぎに含まれるケルセチンというポリフェノールは血流を改善し、動脈硬化を予防します。

さまざまな種類の野菜を取り入れた朝食は、バランスのよい朝食へとつながるでしょう。

きのこ類はカロリーが低くインスリンの分泌を促す効果がある

きのこ類はカロリーが低くインスリンの分泌を促す効果があるため、血糖値が気になる人に向いている食材です。

糖尿病患者はインスリンの分泌量や作用が不足しており、きのこの持つ作用が役立ちます。

きのこ類には、水溶性と不溶性の両方の食物繊維が含まれています。

不溶性食物繊維には便通を促進する働きがあり、便秘の改善に効果的です。

きのこは凍ったまま調理ができるため、冷凍しておくと朝食作りに使えます。

うまみがあり、炒め物やスープ、蒸し物など幅広い料理に使えます。

海藻類に含まれるアルギン酸にはさまざまな健康効果がある

海藻類に含まれるアルギン酸という食物繊維には、以下のような健康効果があります。

- 糖質の吸収をおだやかにする

- 血圧の上昇を抑える

- コレステロールや中性脂肪を体外に排出する

- 便通を促進する

食事で摂取した糖質はα-グルコシダーゼによってブドウ糖に分解されますが、アルギン酸にはα-グルコシダーゼを阻害する働きがあります。

ブドウ糖が体内に吸収されるのを防ぎ、血糖値が急激に上がるのを抑えられます。

アルギン酸はコレステロールの元となる胆汁酸や中性脂肪を絡め取り、体外に排出します。

不溶性の性質を持っており、便のかさを増やすため、便秘の解消にも効果的です。

アルギン酸は昆布やわかめ、もずくなど海藻類のぬめりに多く含まれています。

糖尿病患者の中には、高血圧や脂質異常症などの他の生活習慣病を併発している人も多く、アルギン酸の健康効果が役立つでしょう。

市販のもずく酢やのり、昆布を常備しておくと手軽に朝食に取り入れられます。

続いて、朝食に食べるメニューの具体例を紹介します。

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなども心がけるとよいでしょう。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

血糖値の急上昇を防ぐ朝食メニューの具体例を主食別に紹介

ここでは、血糖値の急上昇を防ぐ朝食メニューの具体例を以下の3つに分けて紹介します。

- 主食がごはんの場合

- 主食がパンの場合

- 市販品で準備する場合

朝食のメニューを考える際は主食と主菜、副菜を準備するようにします。

朝は時間がなく、おにぎりやパンのみで朝食を済ませている人もいるでしょう。

しかし炭水化物の単品食べは、食後の高血糖につながります。

料理する時間が取れない人は作り置きや冷凍、市販品を活用する方法があります。

スープや汁物、煮物などは日持ちするため、多めに作るのがおすすめです。

複数の野菜を使ったスープや煮物は、一度に多くの野菜を食べられます。

主菜や副菜によって朝食の品目が増えて栄養価が上がり、血糖値にもよい影響を与えます。

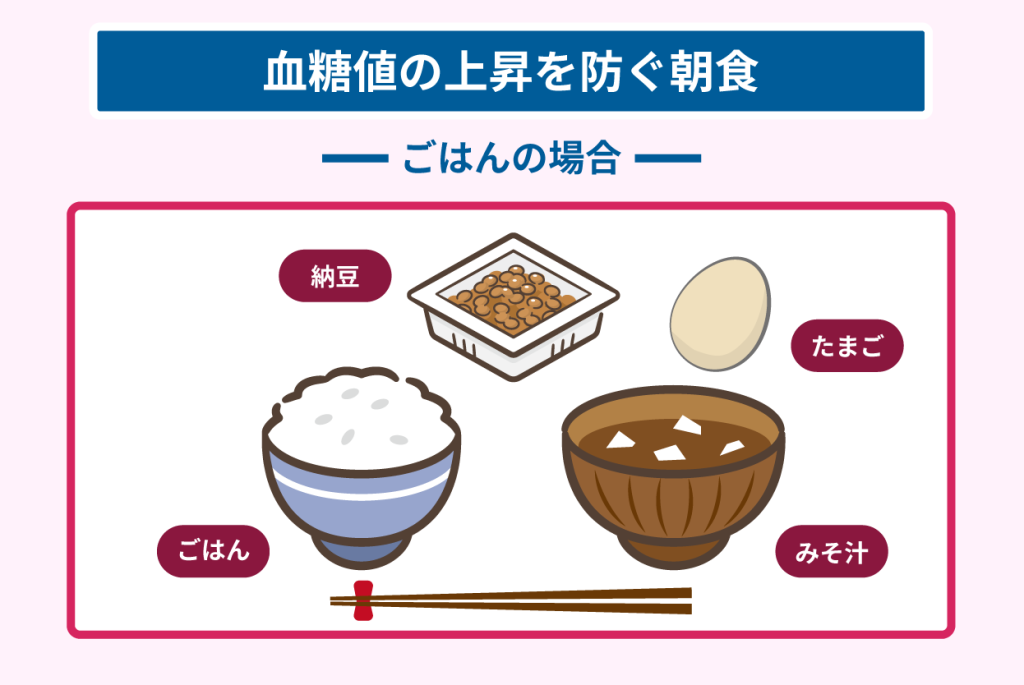

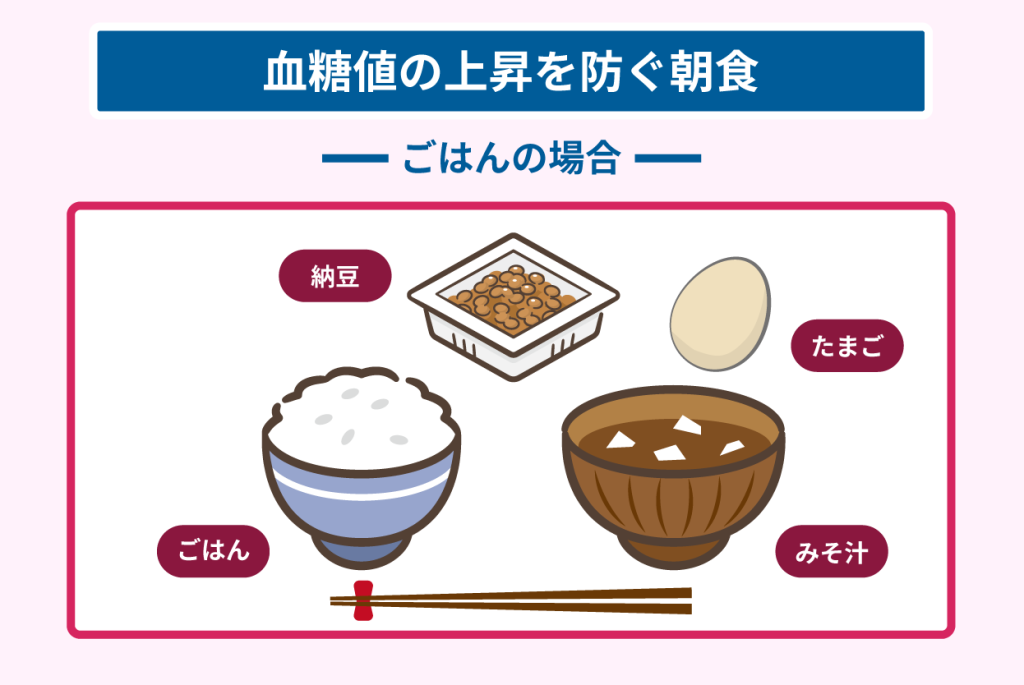

主食がごはんの場合は納豆や卵を組み合わせて食べると効果的

主食がごはんの場合は、納豆や卵を組み合わせて食べるとタンパク質が摂取できるため、血糖値の上昇を抑えるのに効果的です。

調理する時間がない時でも、納豆ごはんや卵かけごはんであればすぐに準備できます。

タンパク質が摂取できるメニューの具体例には、焼き魚や蒸し鶏、豆腐の味噌汁などが挙げられます。

ごはんにしらすや鮭、わかめなどの具材を混ぜて混ぜごはんにする方法もあります。

おかずを準備するのが難しい場合は、前日の夕食の残りや作り置きにより、栄養バランスを改善できます。

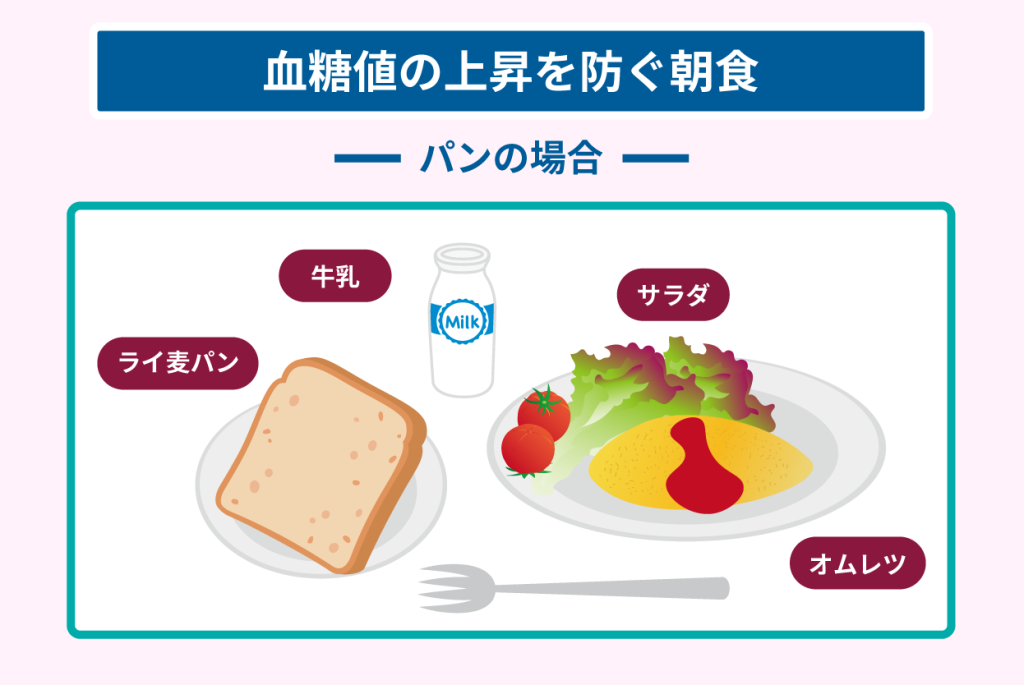

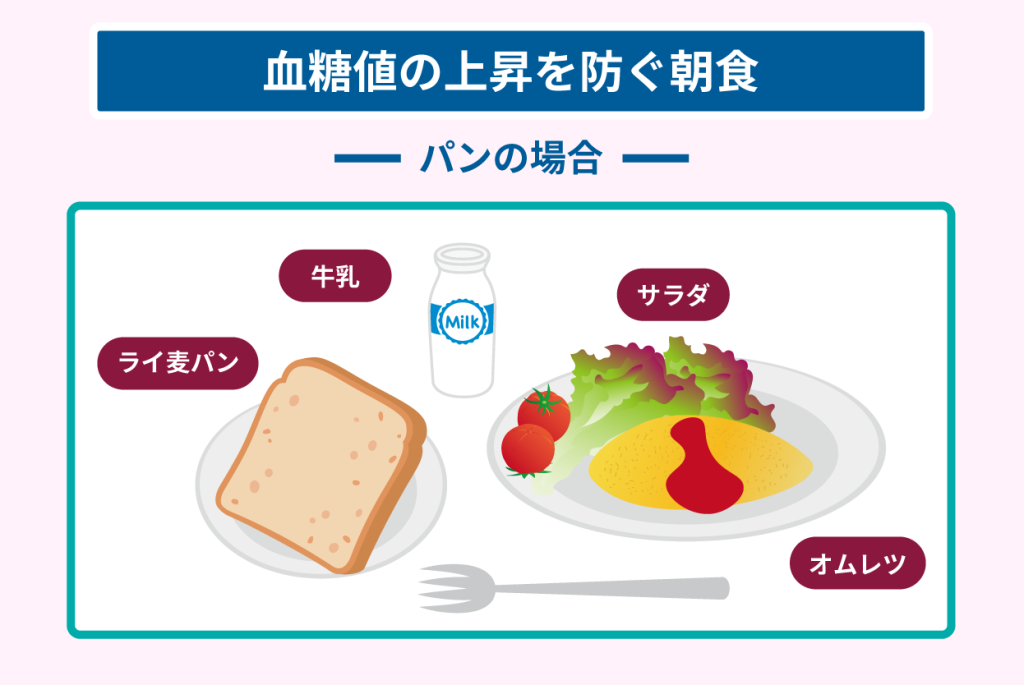

主食がパンの場合は全粒粉やライ麦のパンを選んで一緒に牛乳を飲む

主食がパンの場合は全粒粉やライ麦のパンを選び、一緒に牛乳を飲むと血糖値の急上昇を予防できます。

全粒粉やライ麦のパンは低GI食品であり、牛乳には血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

ただし、血糖値が気になる人はパンにジャムやマーガリンを付けるのは避けたほうがよいでしょう。

ジャムには吸収の早い糖質が含まれており、血糖値を急激に上げる恐れがあります。

マーガリンに含まれるトランス脂肪酸は、インスリン抵抗性を引き起こします。

血糖値の高い状態が続くため、糖尿病を発症するリスクが高まります。

タンパク質を摂取するには、パンにオムレツやチーズ、ヨーグルトなどを合わせます。

野菜を摂取できる具体的なメニューはサラダや野菜スープ、マリネなどです。

パンに卵や野菜などの具材をはさみ、サンドイッチにする方法もあります。

市販品も選び方によって低糖質の朝食メニューになる

コンビニエンスストアやスーパーで売られている市販品も、選び方によっては低糖質の朝食メニューを実現できます。

市販のおにぎりは冷蔵または冷めた状態で売られている場合が多く、血糖値の上昇を防ぐのに効果的です。

白米は炊きたての温かい状態よりも冷めた状態のほうがレジスタントスターチが増え、血糖値の上昇がおだやかになります。

レジスタントスターチは難消化性デンプンとも呼ばれており、小腸で消化吸収されない成分です。

主食を購入する際は、GI値に注目して選びましょう。

市販のおかずで朝食におすすめなのは、タンパク質が取れるゆで卵やサラダチキンなどです。

揚げ物は脂質が多くカロリーが高いため、体重の増加につながる恐れがあります。

サラダやスープ、きんぴらなどを付け加えると品目が増え、栄養バランスが整います。

ごはんやパン以外の主食として、オートミールも選択肢の1つです。

オートミールは穀物のエンバクを加工した食品で、お湯を加えて加熱するとおかゆのようになります。

食物繊維が多く含まれており、チャーハンやお好み焼きなどのメニューにアレンジできます。

朝食で血糖値を上げないようにするには食べ方の工夫も必要である

朝食で血糖値を上げないようにするには食べ方の工夫も必要であり、以下のようなポイントがあります。

- 朝食は朝の早い時間帯に食べる

- 主食よりも先におかずを食べる

- ゆっくりとよく噛んで食べる

血糖値コントロールには、1日3食を規則正しく食べるのが重要です。

空腹の時間が長くなりすぎると次の食後に血糖値が急激に上がるため、食事の間隔はできる限り均等になるように心がけましょう。

過度な空腹は、食べ過ぎや早食いの原因にもなります。

3食の中でも朝食は、食べる時間帯がその後の血糖値に影響を与えます。

朝食を朝8時半までに食べると糖尿病のリスクが低下する

朝食を午前中の早い時間帯に食べる食事習慣の人は、血糖値やインスリン抵抗性が低い傾向があります。

午前中はエネルギー代謝やホルモン分泌が活発であり、代謝の効率が上がるためです。

結果として血糖値の上昇を抑えられるため、数値の変動が少なくなります。

食事の時間が遅くなるとグレリンというホルモンが分泌されるピークが遅くなり、食べ過ぎにつながります。

食事の時間が全体的に遅くなり、夜遅い時間帯に夕食を取ると寝ている間の高血糖を招く恐れがあります。

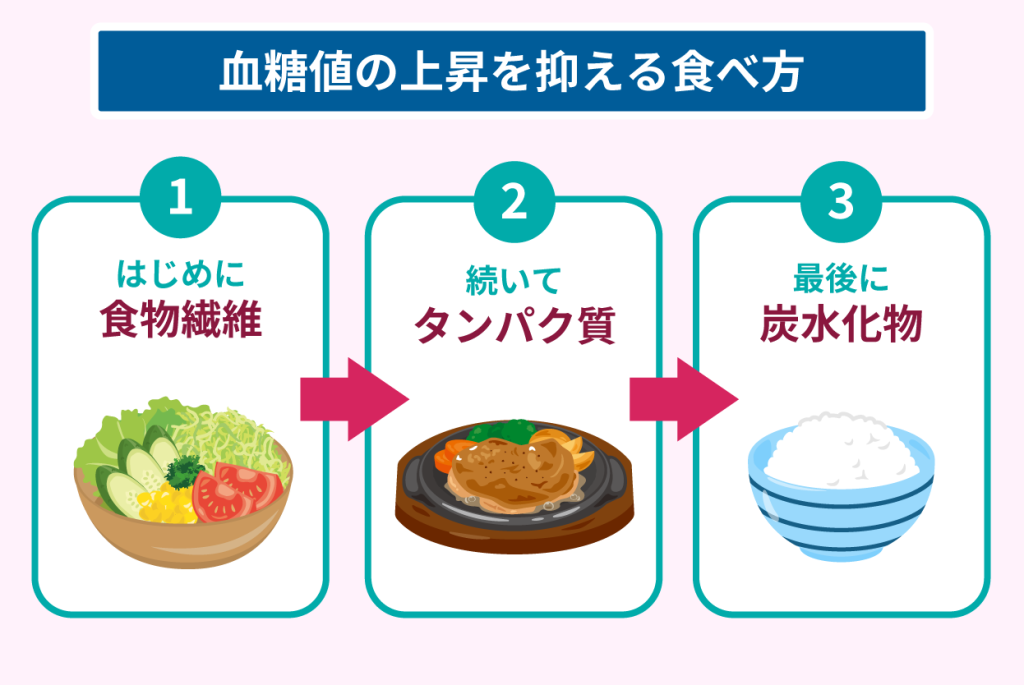

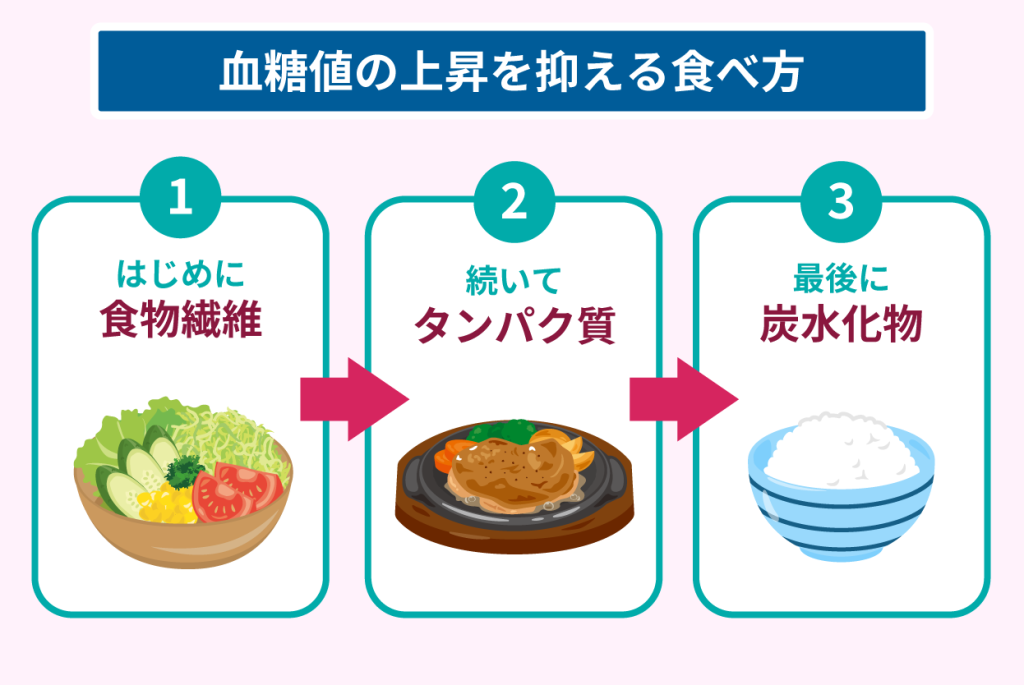

主食よりも先に食物繊維やタンパク質を含むおかずを食べる

朝食を食べる際は、主食よりも先に食物繊維やタンパク質を含むおかずを食べると血糖値の急上昇を抑えられます。

上記のとおり、食物繊維やタンパク質には糖質の吸収速度を遅らせる働きがあります。

効果的な順番は最初に食物繊維、次にタンパク質、最後に炭水化物です。

具体的には野菜やきのこ類、海藻類が入ったサラダやスープから食べ始め、次に肉や魚のおかずを食べます。

先におかずを食べると、主食となる炭水化物の量を減らせるのも利点です。

食物繊維が多いおかずは食べ応えがあるため、後から食べる炭水化物の量を減らしても満腹感が感じられます。

血糖値の上昇を抑えるにはゆっくりとよく噛んで食べる

朝は時間に余裕がないという人も多いかもしれませんが、血糖値の上昇を抑えるにはゆっくりとよく噛んで食べるのが大切です。

食物繊維やタンパク質が多い食品を食べてから、効果を感じるまでには5分程度かかります。

さらに噛む行為によって脳が活性化され、神経ヒスタミンが分泌されます。

神経ヒスタミンは満腹中枢を刺激し、食欲を抑えるのに効果的です。

そのため早食いは満腹を感じる前に食べてしまい、食事量が増えてしまう可能性があります。

栄養バランスがよい朝食は糖尿病の予防や改善に役立つ

栄養バランスがよい朝食は血糖値によい影響を与え、糖尿病の予防や改善に役立ちます。

朝食によって血糖値の変動が少なくなり、昼食後に血糖値が急激に上がるのを防げます。

炭水化物には糖質が多く含まれているため、主食となるごはんやパンは量を調節します。

主食以外に主菜と副菜を用意し、野菜が多く食べられるように意識すると栄養バランスが整います。

糖尿病のリスクを下げるには、朝食を午前中の早い時間帯に食べるのも大切です。

主食よりもおかずを先に食べ、よく噛んで食べると血糖値が急激に上がるのを防げます。

今回の記事を参考に朝食メニューを考え、血糖値を上げない食生活を目指しましょう。