血糖値は食材から摂取する糖分によって上昇するため、毎日の食事が血糖値の制御に大きく影響します。

食材の中でも、もち麦は血糖値の上昇対策に良いといわれており、複数の健康効果が得られます。

この記事では、血糖値に対するもち麦の健康効果や、食事におけるもち麦の取り入れ方などをまとめました。

- 血糖値が上がる仕組み

- もち麦の成分や健康効果

- 血糖値の上昇対策としてのもち麦の取り入れ方

食事で血糖値上昇を対策したい人や米を主食にしている人は、参考にしてみてください。

血糖値は糖質を過剰摂取し続けると正常な数値に戻らなくなる

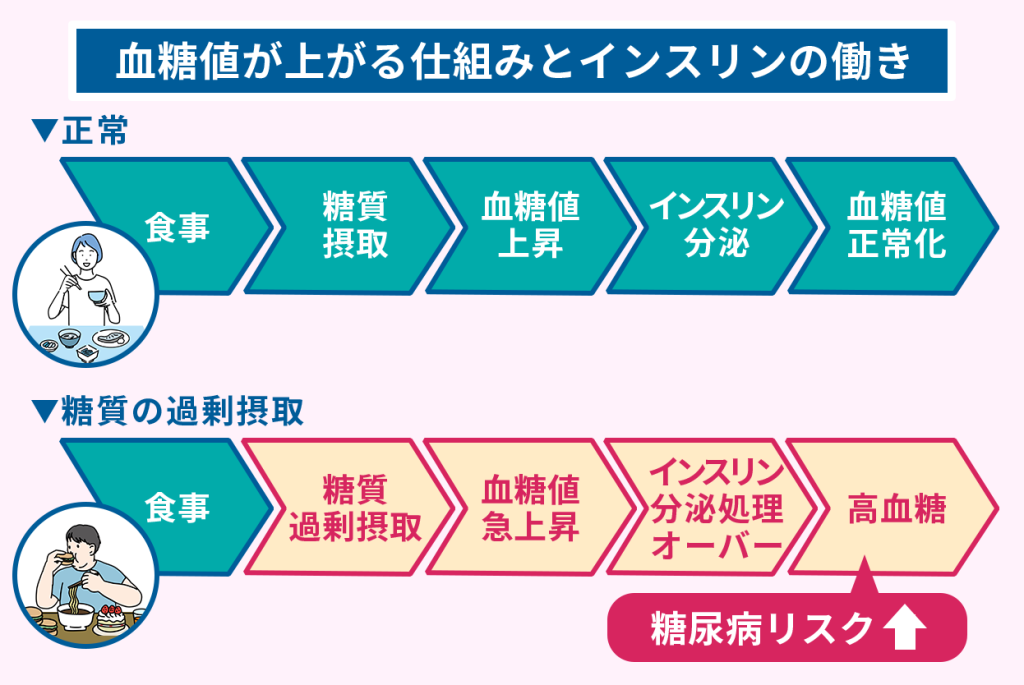

血糖値は食事で糖分を摂取したときに一旦上昇しますが、すい臓から分泌されるインスリンの働きによって正常な数値に戻ります。

しかし、以下の状況に当てはまる場合は、血糖値を下げられません。

- 1回あたりの糖分量が多く、インスリンの分泌が追いつかない

- インスリンの分泌に異常が発生する

糖分を過剰摂取すると血糖値は急上昇してしまい、インスリンの働きでも元の数値に戻せない場合があります。

血糖値が上昇したまま糖分の過剰摂取が継続した場合、常に血糖値が高い高血糖に該当して、糖尿病に発症リスクが高まります。

血糖値の上昇対策として白米やパンの摂取量を調整する方法がある

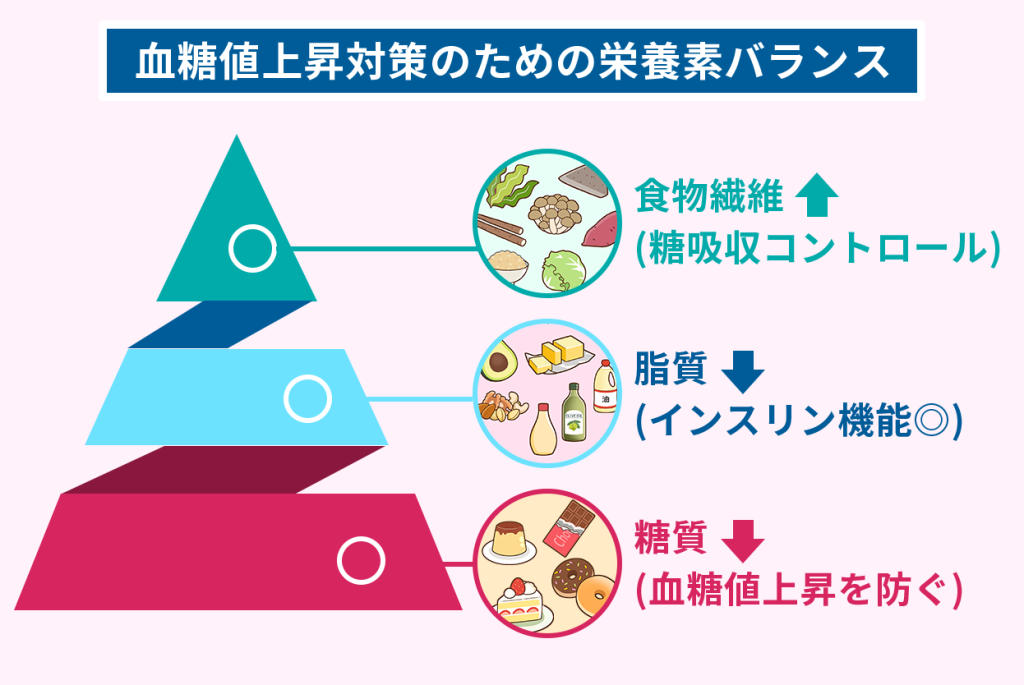

血糖値を上昇させないための主な対策方法は、以下のとおりです。

- 血糖値に直接影響する糖質の摂取量を減らす

- インスリンの働きを弱める肥満の対策として、脂質の摂取量を減らす

- 血糖値の上昇を緩やかにする食物繊維の摂取量を増やす

糖質や脂質は身体に必要な栄養素であるため、一切食べないわけにはいきません。

そのため、血糖値を上昇させる栄養素の摂取量を調整しつつ、血糖値の急上昇を抑える栄養素の摂取を増やす食事が理想的です。

日本人が主食として食べる機会が多い精白米や小麦のパン、麺類には糖質が含まれています。

血糖値の上昇対策として、毎日食べる米やパンの減量、もしくは食材の置き換えがよく使われます。

もち麦は白米よりも糖質の量が少なく、食物繊維を多く含んでいるため、糖質の摂取量調整や置き換え候補として優秀な食材です。

急激な血糖値の上昇は、血糖値スパイクといわれ、血管に深刻なダメージを与えてしまいます。

血糖値スパイクは、健康診断の数値にも表れにくいため、普段からの意識改革が大切になります。

糖質の吸収を抑え、食後血糖値を抑制する成分紹介の記事もご確認ください。

もち麦は大麦の一種でぷちぷちやもちもちとした食感がある

大麦は含まれている成分によって、もち性とうるち性に分けられます。

- もち性:でんぷん成分のアミロースと、ぷちぷち、もちもちとした食感を生じさせるアミロペクチンを含んでいる

- うるち性:アミロースは多いが、アミロペクチンをほとんど含んでおらず、サラリとした食感がある

どちらも食物繊維を多く含んでいますが、もち性の大麦であるもち麦の方が食べ応えのある食感として好まれる傾向にあります。

もち麦と白米の100gあたりの糖分量は、以下のとおりです。

| 食材 | 100gあたりの糖分量 |

|---|---|

| もち麦 | 約65g |

| 白米 | 約77g |

・参考:食品成分データベース – 文部科学省 https://fooddb.mext.go.jp/index.pl

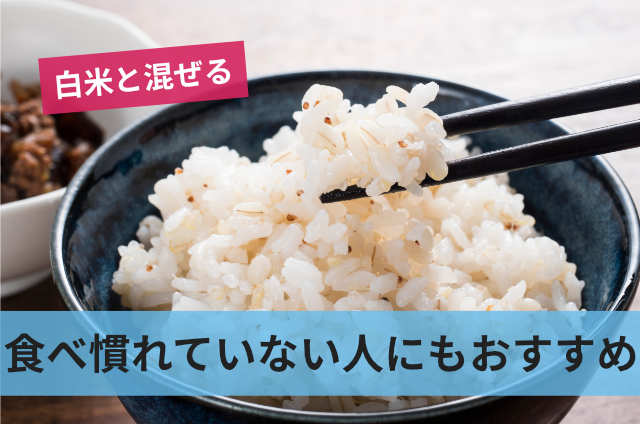

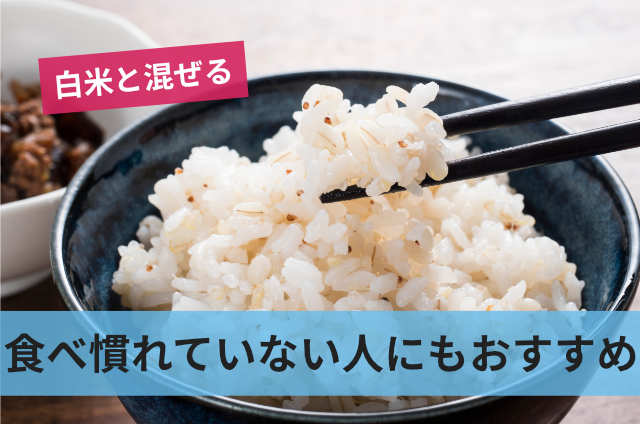

白米よりも糖分量を抑えられますが、もち麦のみで食べると食感や風味が主食として物足りなく感じる場合があります。

そのため、もち麦を主食として食べる場合、白米と混ぜて炊飯した麦ご飯にするのが主流です。

もち麦のもちもちとした食感が加わり、美味しく食べながら健康的な効果を得られます。

もち麦の豊富なβ-グルカンが血糖値や血圧に良い影響を与える

もち麦は水溶性食物繊維のβ-グルカンを豊富に含んでおり、β-グルカンには腸内での糖質の吸収を緩やかにする働きがあります。

国内外の研究ではβ-グルカンを含んだ食材を定期的に摂取している場合、以下の効果があると報告されています。

- 血糖値の上昇防止作用

- 血圧低下作用

- 血中コレステロール値の上昇抑制作用

- 排便促進作用

- 免疫機能調整作用

血糖値の上昇防止作用だけでなく、血中コレステロール値の上昇抑制や排便促進作用は肥満対策として効果的です。

コレステロール値が正常で腸内環境が整って消化が良くなった場合、インスリンの働きを弱める肥満も対策できます。

血圧の低下や免疫機能にも良い影響があるため、複数の健康効果が期待できる食材です。

肥満によりインスリンの効き目が悪くなります。

ポリフェノールの一種には、中性脂肪の取り込みを抑制したり、脂肪のエネルギー燃焼を促進する作用が最新研究で確認されています。

中性脂肪、コレステロールの上昇を抑える作用

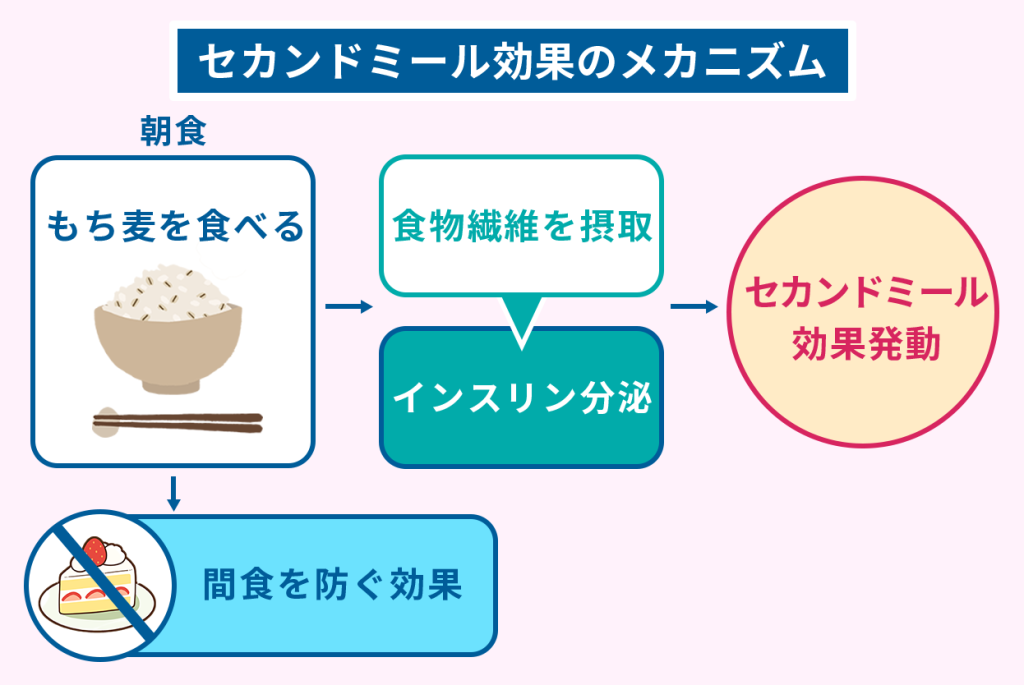

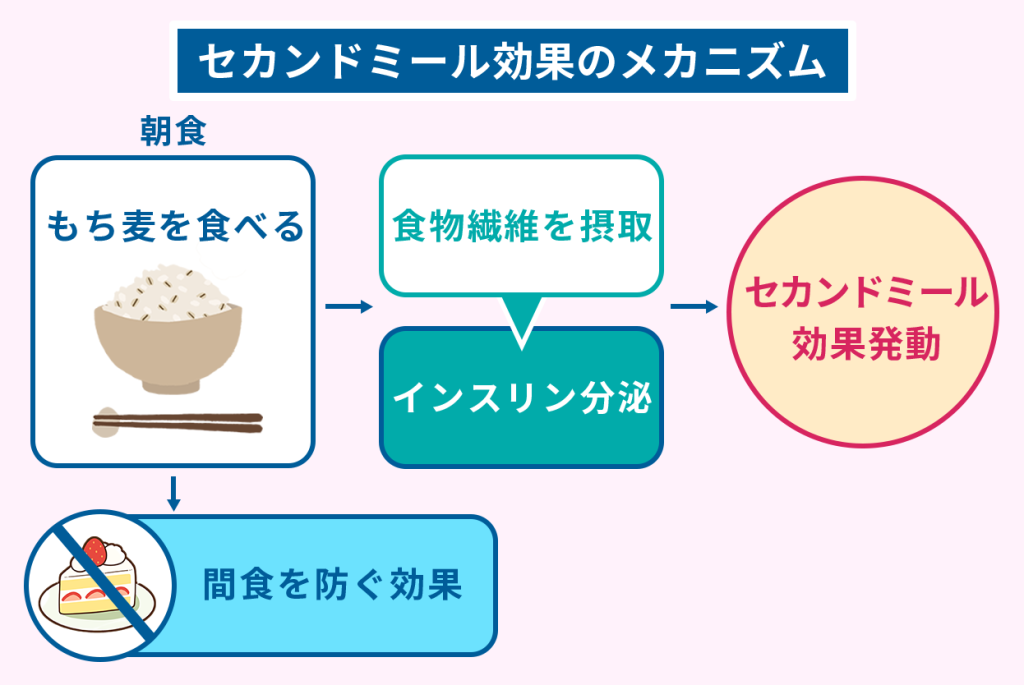

朝食にもち麦を食べた場合はセカンドミール効果が発生する

もち麦は毎食ごとに食べるのが理想であり、特に食べると効果的なのは朝食です。

食物繊維を一食目に食べておくと、インスリンの働きが作用して二食目以降の血糖値の上昇や食欲を抑える効果が発生します。

セカンドミール効果と呼ばれており、もち麦に限らず健康面で朝食を抜かない方が良いとされる理由です。

朝食を食べずに昼食を食べる場合、血糖値が低い状態から一気に血糖値が上昇してしまいます。

もち麦は食物繊維を含みしっかり食べ応えがあるため、腹持ちも良く間食を防ぐ効果も期待できます。

食物繊維をより効果的に取り入れたい場合は、朝食から食べるようにしましょう。

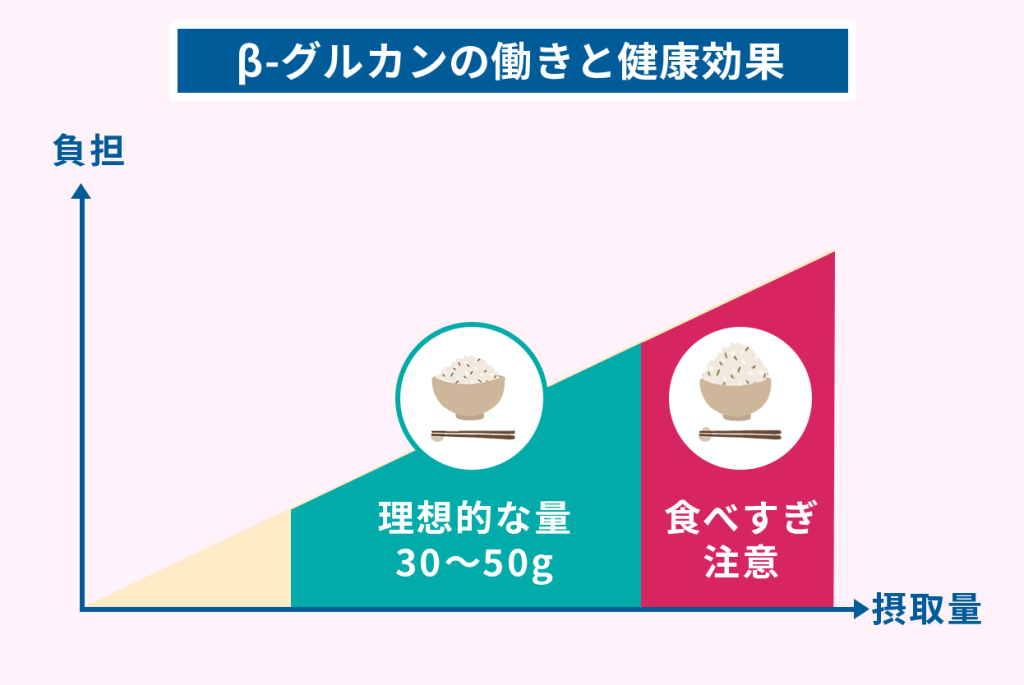

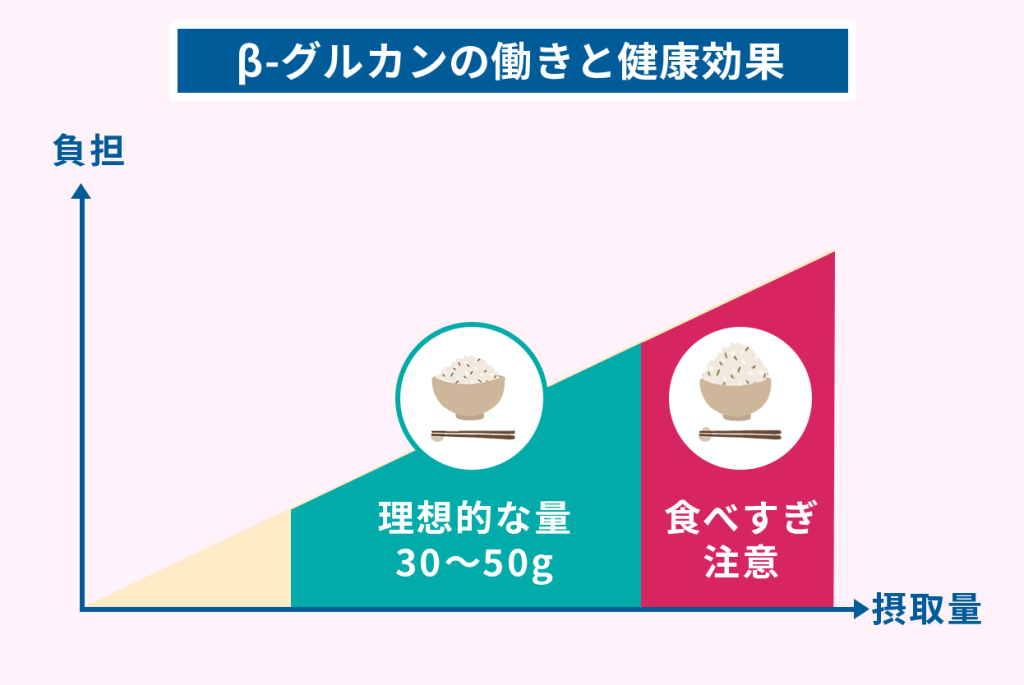

もち麦は食べ過ぎると血糖値上昇や消化器官に負担がかかる可能性がある

もち麦は血糖値に良い影響を与える食材ですが、無制限に食べていいわけではありません。

白米より糖質は少ないものの、一定量含まれているため、食べ過ぎると血糖値を上昇させる可能性があります。

健康効果の多い食物繊維も摂取量を急激に増やすと、お腹が緩くなるなど消化器官に負担がかかります。

1日あたりの摂取量としては、毎食ごとに30〜50gのもち麦を食べるのが理想的です。

もち麦は白米と混ぜると食べ慣れていない人も取り入れられる

もち麦の一般的な食べ方である麦ご飯は、ご飯を炊飯する際にもち麦を混ぜるだけで簡単に作れます。

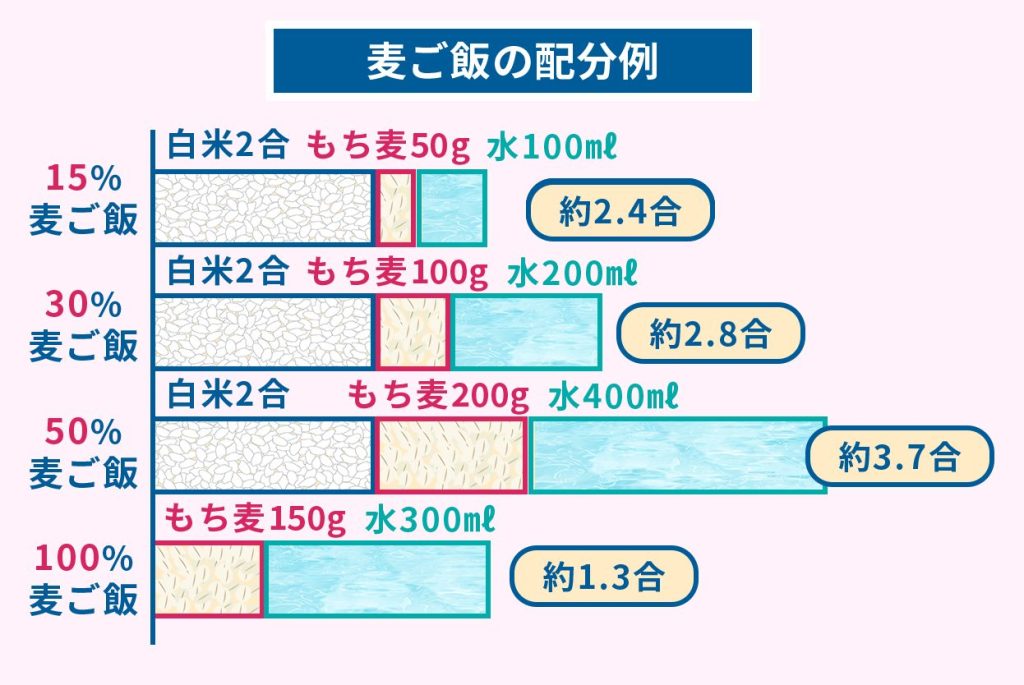

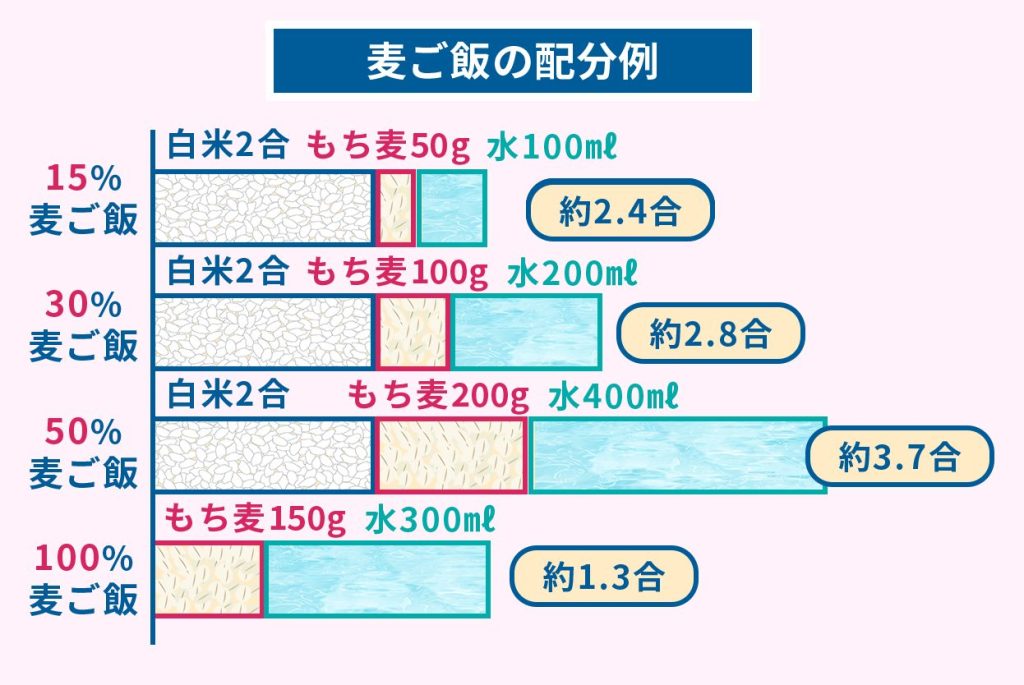

麦ご飯を作る際の配分例は、以下のとおりです。

| 麦ご飯の例 | 配分 | 炊き上がり目安 |

|---|---|---|

| 1.5割麦ご飯 | 白米2合と普段炊飯する際の水+もち麦50gと水100ml | 約2.4合 |

| 3割麦ご飯 | 白米2合と普段炊飯する際の水+もち麦100gと水200ml | 約2.8合 |

| 5割麦ご飯 | 白米2合と普段炊飯する際の水+もち麦200gと水400ml | 約3.7合 |

| 麦100% | もち麦150gと水300ml | 約1.3合 |

上記の配合を基にして、自分が1日に食べられる量や好みの食感にできる水分量を考えながら調整しましょう。

一方、もち麦のみでも食べられる人は、白米を混ぜずにもち麦と水で炊飯するのも一つの手です。

白米を食べない人はスープやサラダに加えて食感を楽しみながら摂取する

普段から白米を一食分しか食べない人や米以外の主食が多い場合、もち麦を摂取するのが難しいと感じる人もいます。

しかし、もち麦自体は比較的味が薄いため、さまざまな料理に加えても元の味を邪魔しません。

ご飯以外でもち麦の健康効果を得たい場合は、以下の調理方法を試してみましょう。

- 茹でたもち麦をスープやサラダに入れる

- 茹でたもち麦をひき肉や餡などに混ぜ入れる

スープやサラダへの投入はもちもちとした食感を楽しみながら、簡単にもち麦を摂取できる調理方法です。

もち麦の食感が苦手である場合は、ピーマンの肉詰めに使うひき肉や春巻きの餡などに混ぜると自然に食べられます。

もち麦を毎食取り入れて糖分の摂取量調整し健康効果を得よう

もち麦は大麦の一種であり、ぷちぷち、もちもちとした食感から単体でも食べ応えのある食材です。

主成分である水溶性食物繊維のβ-グルカンは糖分の吸収を緩やかにしつつ、血糖値や血圧、腸内に良い影響を与えます。

ただし、食べ過ぎると糖分の過剰摂取や食物繊維によるお腹の緩みが生じるため、食べる量は調整しなければいけません。

白米に混ぜて食べるのが一般的ですが、サラダやスープに混ぜる調理方法でも食べられます。

自分の身体と食の好みに合うようにもち麦を取り入れて、血糖値の上昇を対策していきましょう。