喉が渇いて飲み物を飲む動作は、正常な体の働きです。

しかし、飲み物を飲んでも喉の渇きが収まらなかったり、原因が特にないのに喉が渇いていたりする場合は糖尿病などの病気が潜んでいる可能性があります。

今回は、糖尿病でなぜ喉の渇きが起こるのかについてのメカニズムと、その対処方法について解説します。

- 糖尿病によって喉が渇く仕組み

- 糖尿病による喉の渇きの程度

- 糖尿病で喉が渇いた時の対処方法

- 糖尿病で喉の渇き以外に見られる症状

- 糖尿病による喉の渇きの予防方法

糖尿病で喉が渇く症状について、この記事を読んで理解し、対処に活かしてみてください。

糖尿病で喉の渇きが発生する原因を理解するのが大切

糖尿病は、血糖値が高い状態が続く病気です。

糖尿病の診断は、血液検査で以下の状態のうち一つ以上当てはまるかどうかの確認で行われます。

- 随時血糖値が200mg/dL以上

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上

- ブドウ糖負荷試験の2時間後の血糖値が200mg/dL以上

高血糖状態の継続を確認するために、二度の血液検査が実施されます。

しかし、一度の血液検査で以下のいずれか一つが認められた時も糖尿病と診断されます。

- 高血糖の症状である口渇や多飲、多尿、体重減少がある

- 血液検査時のHbA1cが6.5%以上

- 糖尿病網膜症がある

喉が渇くという症状は、慢性的な高血糖状態を示す指標です。

それでは、なぜ高血糖状態で喉の渇きが起こるのでしょうか。

糖尿病が引き起こす血糖値の変動と喉の渇きのメカニズム

糖尿病は、インスリンの働きが低下してしまうため引き起こされます。

しかし、インスリンの分泌量が少なかったり、効果が十分でなかったりすると高血糖の状態が続きます。

ブドウ糖は体にとって必要な栄養素であるため、通常は尿と一緒に排出されず、血液中に戻ります。

しかし、血糖値が高すぎる状態では、ブドウ糖は血液中に戻らずに尿として排出されるため、尿の量や回数が増えてしまいます。

その結果、一日あたりの尿量が著しく増えて3L以上になった状態が、多尿です。

この時あまりに尿量が増えてしまうと、体の中の水分が使用され、反対に脱水状態になってしまいます。

喉の渇きはその脱水状態を改善させるために、水分を取り込もうとして起こる現象です。

血糖値が高い時の症状について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

高血糖による脱水症状が喉の渇きを引き起こす仕組み

糖尿病による脱水の原因は、高血糖状態によるものと血糖降下薬の使用によるものが考えられます。

喉の渇きを感じ、多量の水分を摂取するのは、脱水症状を改善しようとする体の仕組みです。

コントロールが不良な高血糖状態では、多量の尿と一緒にブドウ糖を排泄しても体内に余分なブドウ糖が残ってしまいます。

残ったブドウ糖がエネルギーに変えられないまま、体がより多くの水分やブドウ糖を得ようとするため、口渇が改善されません。

一方で、高血糖の治療により脱水が起こる場合があります。

それは、SGLT2阻害薬を使用する時です。

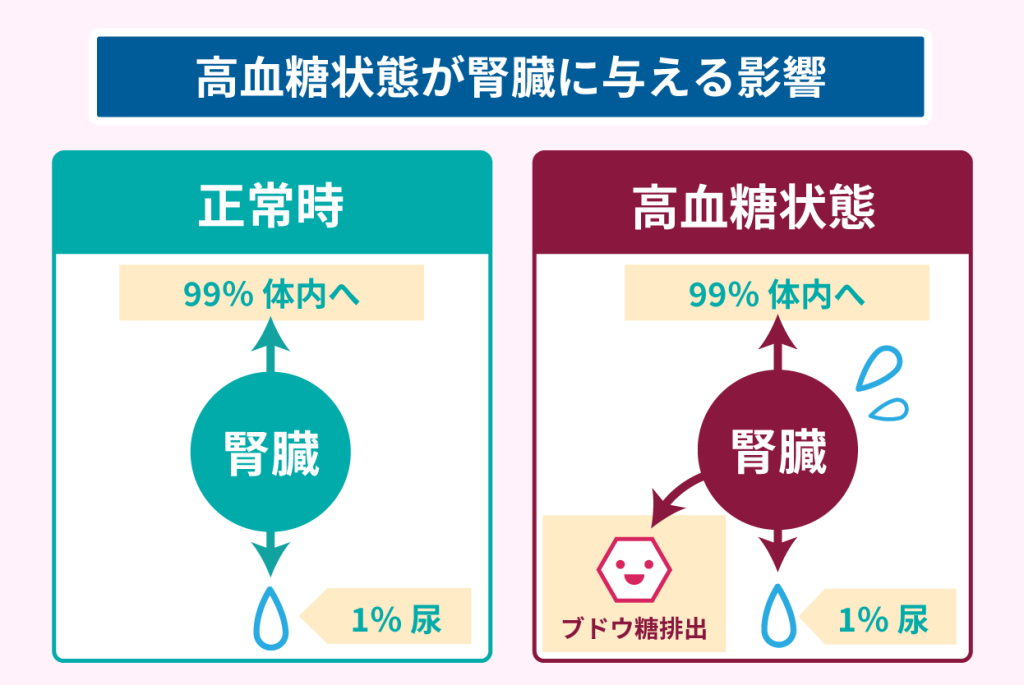

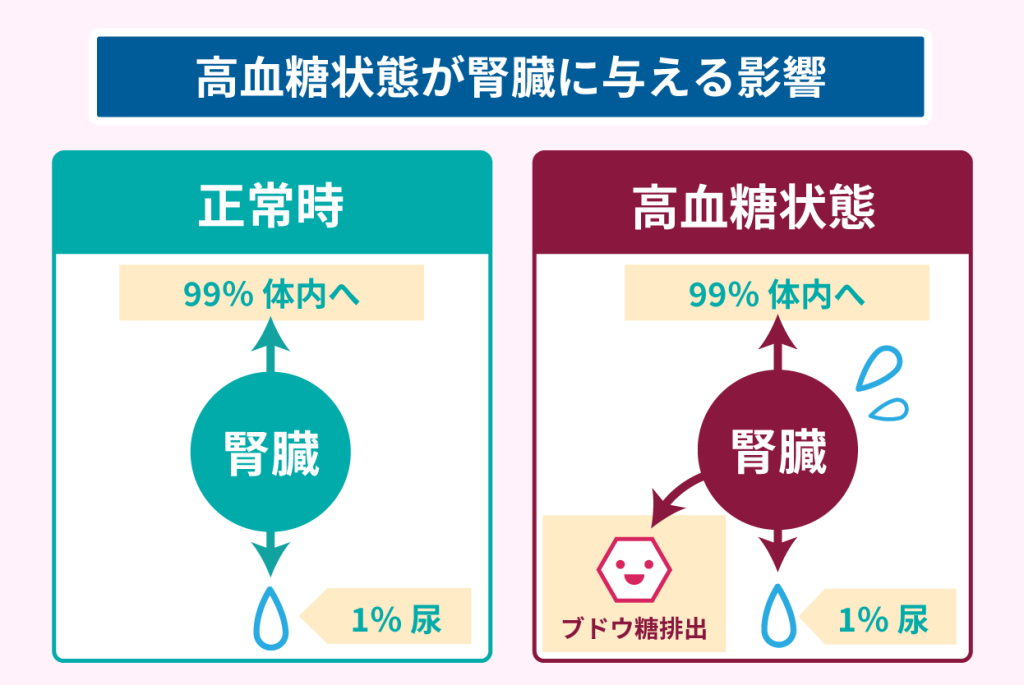

健康な状態では、尿に糖を排泄しないように、腎臓は血液中に糖を戻そうとします。

SGLT阻害薬は、その糖を血液中に戻す働きを妨げて、尿と一緒に糖を排泄させて血糖値が下がるよう促す薬です。

この薬を服用すると、内服を始めたころに尿量が増加するため、脱水を起こすおそれがあります。

高血糖状態が腎臓に与える影響と喉の渇きの関係

体内で様々な老廃物を調節し、体の外へ排出する役割を担っているのが腎臓です。

正常時は原尿の99%は体内に再吸収され、残りの1%は尿として体外に排出されます。

しかし、高血糖状態ではブドウ糖の排出のために腎臓が過剰に働くのが問題です。

腎臓の本来の処理能力が追いつかず、原尿が体内に再吸収される限界を超えてしまいます。

体内に再吸収されない分は、尿として出てしまうため多尿につながります。

さらに腎機能が低下した状態では、水やナトリウムといった体の中に必要な物質を適切な量で維持する調整がうまくできません。

その結果、身体で良い濃度を保つために、体内に水分を取り込もうとして喉の渇きが起こります。

糖尿病患者が感じる喉の渇きと通常の喉の渇きとの違い

喉の渇きは、糖尿病の初期症状として、多くの患者に見られる症状です。

前述したように、糖尿病の診断としても用いられる症状の一つで、糖尿病患者のおよそ7割の人が口や喉の渇きや違和感を感じています。

どんな人でも、水は生きるために必要であり、体の中の水分が減ると喉の渇きを感じます。

命にかかわる脱水症にならないよう、体は水分調節を常に行う必要があるためです。

しかし、糖尿病により感じる口渇は、通常の喉の渇きと違い、非常に強いといわれます。

通常との口渇の症状の違いは、どの程度なのでしょうか。

糖尿病の症状として現れる喉の渇きの強さと頻度

糖尿病になると、以下のような強い口渇が現れます。

- 口や舌がカラカラに乾燥している

- 水分をいくら飲んでも喉が渇く

- 水をがぶ飲みしたいような強い喉の渇きがある

そして、この強い口渇は以下のような頻度で見られます。

- ほとんど常に喉が渇いている

- 特に食後などの血糖値の上がりやすい時間に強くなる

飲み物を飲んだすぐ後でも、喉の渇きを感じてどう対応しようか困ってしまう人は通常の喉の渇きではないかもしれません。

水分を飲んだ直後でも、常に口渇が見られるのが糖尿病の症状です。

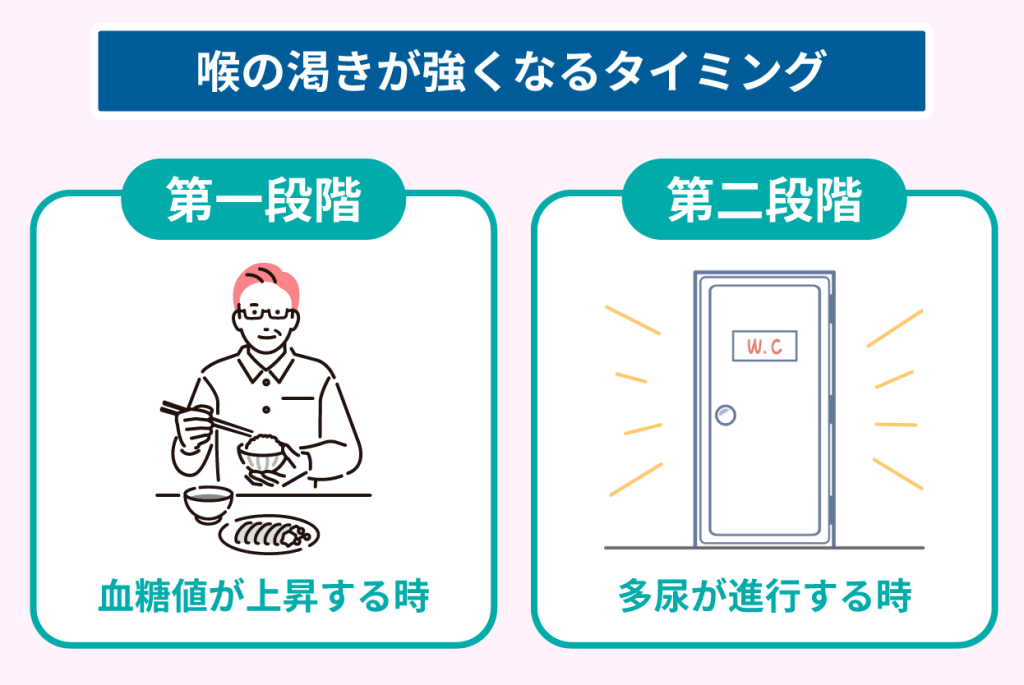

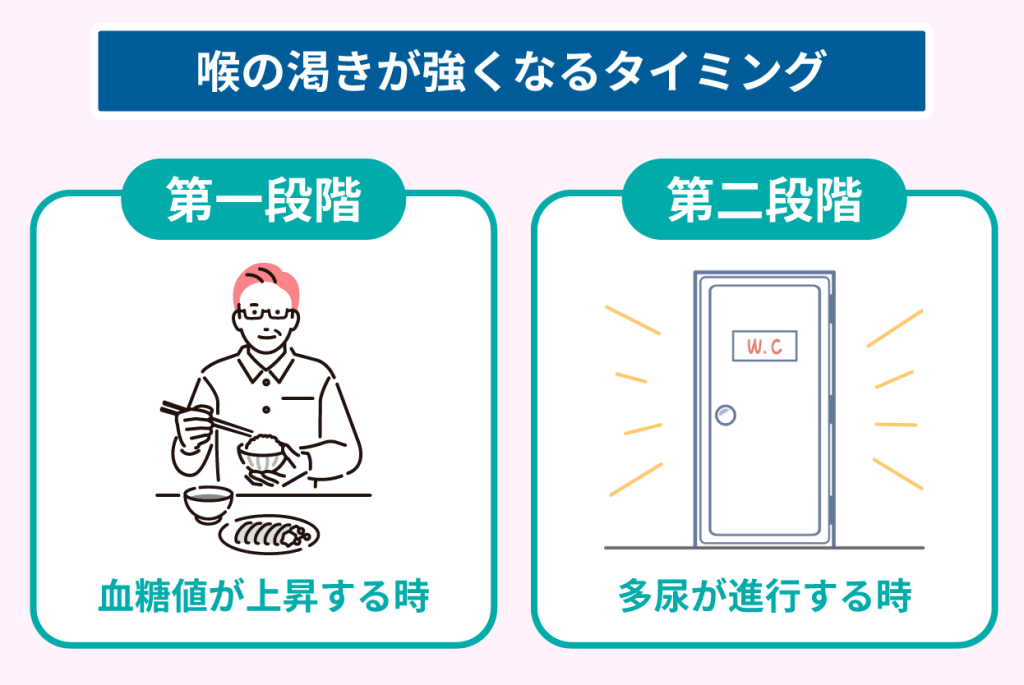

糖尿病で喉の渇きが強くなるタイミングとその背景

糖尿病患者は、口渇が強くなるタイミングがあります。

第一段階は、血糖値が上昇する時です。

血糖値が160~180mg/dLを超える状態は、腎臓の処理能力を超えてしまい、血液中の余分なブドウ糖を尿として排出し始めます。

第二段階は、多尿が進行する時です。

前述の通り、高血糖状態が原因で本来腎臓の働きで、体内に戻るべき原尿の水分量が減ってしまいます。

その際、再吸収されなかった分は尿として出ていくため、多尿が進行します。

第一段階、第二段階どちらの場合も体内で水分が不足した状態が作られてしまい、その水分を補おうと現れるのが強い口渇です。

糖尿病の進行によって変わる喉が渇く症状の変化

糖尿病の進行により、口渇は少しずつ強くなる傾向があります。

糖尿病の初期段階では、日常生活では気が付かない人が多いほど症状は軽度です。

糖尿病の治療が行われなかったり、効果が低かったりすると病気が進行し、血糖値が高い状態が続いてしまいます。

高血糖では多尿の状態が続くため、体内の水分不足も進行します。

これにより、どれだけ水を飲んでも収まらない、異常な口渇に至ってしまうのです。

いつも喉が渇くという自覚症状は、どのように対処すると良いのでしょうか。

糖尿病による喉の渇きが続く場合の対処方法

糖尿病に罹患しても、効果的な治療により血糖値が安定していると、症状は緩和されていきます。

しかし、血糖値が安定せず、高い状態が続く状況では喉の渇きも継続します。

喉の渇きの原因は、体の中の水分不足であると説明しました。

体内の血液量と血圧を維持するために、体は細胞から血液へ水分を移動させ、脱水状態を改善させようとします。

細胞の水分が足りなくなると、その臓器が機能しなくなって危険な状態に陥るため、適切な対処が必要です。

糖尿病を持つ人が間違った対処をすると、より血糖値が上昇し、症状の悪化を招いてしまいます。

さらに高血糖による脱水症状は、糖尿病性ケトアシドーシスや高浸透圧高血糖症候群などの急性合併症を引き起こすリスクがあります。

糖尿病性ケトアシドーシスは急激に発症し、悪化すると呼吸困難や意識障害などが起こります。

高浸透圧高血糖症候群は、著しい高血糖と極度の脱水状態が見られ、死亡率が10~20%と高い病気です。

命を危険にさらさない、適切な対応策とはどのようなものなのでしょうか。

喉の渇きが続く時に取る対応策

喉の渇く原因である脱水を改善させるために必要なのは、十分な水分摂取です。

治療上尿量が増加する血糖降下薬による脱水に対しては、こまめな水分摂取を継続しましょう。

高血糖状態の持続は、脱水を引き起こすため、血糖値のコントロールは重要です。

血糖値が160mg/dL以下になると尿にブドウ糖は排泄されなくなり、使用される水分が減るため、水分の必要量が低下します。

血糖値をコントロールできるように、生活習慣の見直しが必要です。

血糖値を管理するための生活習慣の見直し

血糖値を基準値まで下げるためには、以下のような生活を心がける必要があります。

- 適切なカロリーでバランスの良い食事

- 二日に一回程度の運動

糖尿病治療の基本は、体重の適正なコントロールです。

体重がコントロールできると、インスリンを分泌する能力や効果が改善します。

血糖値を下げるために糖分や炭水化物を極端に制限せず、主食とタンパク質を含むおかず、野菜類などを組み合わせて摂取するようにしましょう。

加えて、運動の継続はインスリンの効果が高まり、血糖値が下がりやすくなります。

食後の運動は、筋肉で糖や脂肪の利用が増えるため、食後血糖の上昇を防げます。

食事や運動の習慣を見直し、規則正しい生活を継続するのが大切です。

喉の渇きを軽減するために心掛けると良い飲み物と食事

厚生労働省によると、成人が一日に必要とする水分量は約2.5Lです。

このうち、食事から摂る水分量が約1L、体内で作られる水分量が約0.3Lあります。

飲み物からの水分補給としては、約1.2Lの水分が必要です。

ただし、これは室内で過ごす時間が多い時のケースであり、汗をよくかく状況では水分摂取量を増やすようにしましょう。

水分摂取のための飲み物は、甘くないものが基本です。

脱水予防のためにスポーツドリンクを利用する人もいますが、糖分が多量に含まれるものが多く、血糖値の急上昇を招きます。

体に良いイメージの乳酸菌飲料や野菜ジュースなども、同じく糖分量が多いため、水分摂取には向きません。

カロリーゼロ飲料は、100mL当たりのエネルギーが5kcal未満ですが、多量に摂取すると血糖値が上昇する可能性があります。

一番適切な水分の種類は、糖分や甘味料が含まれていない水かお茶です。

糖尿病の予防には、普段からの改善対策が必要となります。

特に食事面での見直しを考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

糖尿病患者に見られる喉の渇き以外の症状

糖尿病は、血糖値がかなり上昇しないと症状は現れません。

症状が現れる程の高血糖状態が続くのは、合併症のリスクも上がるため、十分に注意する必要があります。

喉の渇き以外にも、高血糖状態では典型的な症状が見られます。

急に症状が現れて糖尿病が発覚する人もいるため、おかしいと思った時に受診しましょう。

それでは、喉の渇きとその他の症状の関連性はどのようなものなのでしょうか。

高血糖状態における喉の渇きと同時に現れるその他の症状

ブドウ糖は一緒に水を引っ張って移動する性質があるため、ブドウ糖と共に多量の水も排出します。

この作用を浸透圧性利尿と呼び、多尿を引き起こした結果、口渇を認める頻度が増えていきます。

血糖値状態が悪化すると、ほかにも出現するのが下記のような症状です。

- 多飲

- 頻尿

- 倦怠感

- 空腹感

尿量の増加により、体内に水分が足りなくなるため、たくさん水を摂ろうとする作用が多飲です。

多尿が起こると細胞の水分が血管内に奪われて、多尿と同時に多飲は起こります。

頻尿は、一日8回以上排尿がある状態を指します。

一般的に多尿になると、尿回数も増加するため、回数の確認を行いましょう。

インスリンの量や作用が足りないと、ブドウ糖が細胞に正常に運ばれず、身体に重要なエネルギー源を取り込めません。

エネルギーが不足している状態では倦怠感が生じ、さらにその摂取を促そうと体は空腹感を覚えます。

糖尿病と診断されていない状態でも、急性合併症を引き起こす可能性もあるため、上記のような症状がある時は早めに受診しましょう。

糖尿病患者が喉の渇きを予防する方法

糖尿病では、病状の悪化により、喉の渇きが増強します。

現在喉の渇きがなく血糖コントロールが良好な場合でも、口渇が出現する可能性は十分にあります。

血糖値が高めといわれたり、糖尿病と診断されたりしている人は、高血糖症状について理解して予防に努めるのが大切です。

さらに、高血糖状態は唾液量の低下が生じ、口渇が起きるのもよく知られています。

唾液量が足りない状態を改善させるためにも、どのように予防する必要があるのか考えていきましょう。

喉の渇き予防のために血糖値の安定化がもたらす効果

糖尿病治療における血糖コントロール目標は、合併症予防のための目標ではHbA1cが7.0%未満とされています。

これに対応する血糖値は、空腹時血糖値130mg/dL未満、食後2時間血糖値180mg/dL未満がおおよその目安です。

糖尿病は、命を脅かしたり、生活の質を低下させる合併症発症の可能性を高める病気です。

血糖コントロールは、合併症を引き起こさないためにも行います。

喉の渇きなどの高血糖症状に対してだけでなく、合併症の予防のためにも血糖コントロールは大変有用です。

喉の渇きを予防するために実施したい生活習慣

生活習慣の見直しは、高血糖症状を予防するために重要です。

糖尿病の改善のために、食生活や運動習慣を見直す重要性については説明しました。

加えて、糖尿病患者では唾液分泌低下による口腔乾燥症が見られる人が多くいます。

口腔乾燥症を予防するには、下記のような日ごろからの正しいケアが必要です。

- 一日3回毎食後歯磨きをする

- うがいをこまめにする

- 口の保湿ケアをする

- 入れ歯をきれいに保つ

毎食後の歯磨きで口腔内を清潔に保つと、唾液の働きである口腔内の保清の手助けができます。

そして、水や洗口液のうがいや保湿ジェルの使用で、口渇の軽減が可能です。

洗口液はアルコール入りでは乾燥を悪化させるため、ノンアルコールのものを利用しましょう。

入れ歯を使用している人は、自分の口の中だけではなく、入れ歯自体の清潔さを保つのも大切です。

糖尿病患者に適切な水分補給のタイミングと方法

先に述べたように、糖尿病患者は水やお茶などの十分な水分摂取が必要です。

冷たい飲み物や一度にたくさんの水分摂取は、胃腸に負担がかかります。

吸収が妨げられたり、体内に貯められる前に排出されたりするため、好ましくありません。

効果的な水分摂取のために、常温のものを、少量ずつ摂取しましょう。

水分を飲むタイミングは、以下を参考にしてください。

- 食事の時

- 入浴前

- 寝る前

- 起きた時

- その他1時間半~2時間おき

一回あたり、コップ半分から1杯程度の水分を飲むと良いです。

糖尿病患者における喉の渇きの原因とその対策

糖尿病患者は、7割程度の人が喉や口の渇きを持つといわれています。

血糖コントロールが不良な場合、高血糖症状の多尿などとともに喉の渇きが見られます。

医師の指示に従って、薬物療法とともに生活の見直しと実施が大切です。

現在血糖コントロールが良好な人は、治療と生活習慣のバランスが取れていると考えられます。

ジュースなどによる水分摂取は、血糖値の急激な上昇を引き起こす可能性があります。

糖尿病を持つ人や血糖値が高めの人に適した水分は、水やお茶です。

口の中の保湿ケアもうまく取り入れると、喉や口の渇きの軽減ができます。

糖尿病における喉の渇きの関連について知り、対策を行っていきましょう。