食後の血糖値の基準値は、糖尿病だけでなく糖尿病予備群においても重要な指標のひとつです。

糖尿病を放置すると気づかないうちに進行し、腎不全や心筋梗塞、失明などを引き起こすかもしれません。

しかし、正しい知識と少しの生活改善で糖尿病の進行は予防できます。

今回は、血糖値の基準値と食後に注目すべき理由を明確に解説します。

- 食後の血糖値が基準値を超える場合は早期の対処が重要

- 基準値に収めるためには食生活と運動習慣の見直しが効果的

- 食後高血糖が繰り返されると糖尿病や合併症のリスクが高まる

糖尿病の発症や進行を防ぎ、毎日を心地よく過ごしたい人は、最後までご覧ください。

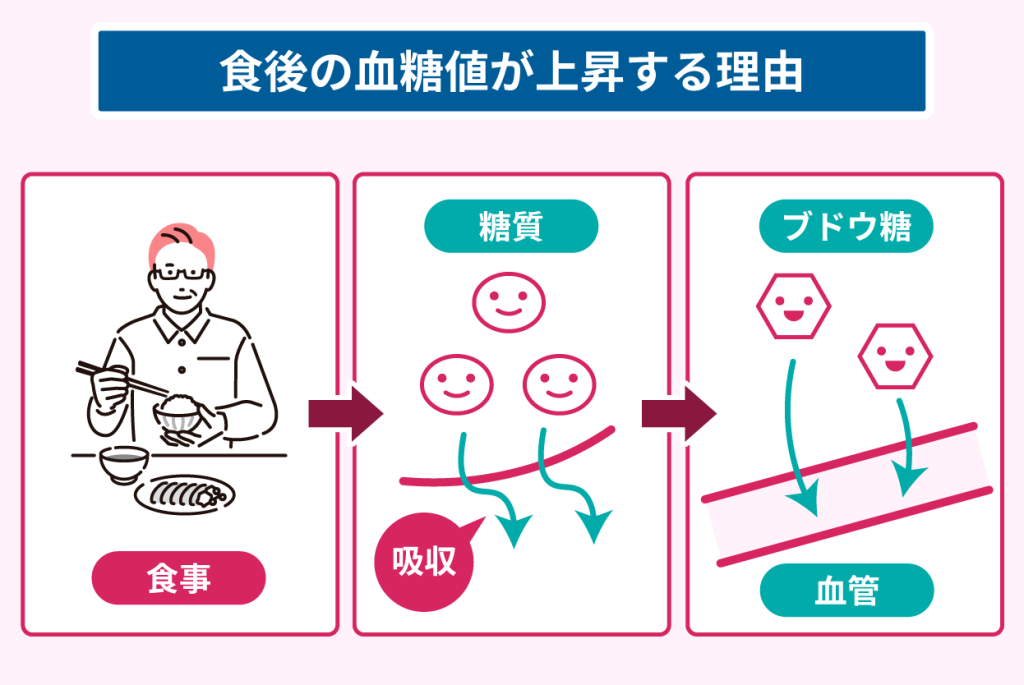

食後の血糖値が上昇する理由を知ると糖尿病予防に役立つ

通常、膵臓から分泌されるインスリンがブドウ糖を細胞に取り込み、血糖値を下げます。

しかし、インスリンの分泌が遅れたり量が不足したりすると、食後高血糖が生じます。

食後高血糖が頻繁に起こると、糖尿病のリスクが高まる可能性があるため、血糖値を適切に保つ意識が重要です。

したがって、食後の血糖値の適切な管理は、糖尿病予防において意識が大切です。

血糖値の基準値は食後と空腹時で異なる

血糖値の基準値は、食後と空腹時で異なります。

| 血糖値の基準値 | |

|---|---|

| 空腹時 | 70mg/dL~109mg/dL |

| 食後2時間後 | 140mg/dL未満 |

私たちの体は食事の前と後で、血液中のグルコース(ブドウ糖)の量が変化します。

これを血糖値といい、体の状態を知るうえで大切な指標です。

空腹時血糖とは、食事をしていない状態で測定する血糖値のことで、通常は10時間以上の絶食後に測定を行います。

これは、体がインスリンなどのホルモンでどれだけ適切にグルコースを調節しているかを見るための基本的な検査とされています。

一方、食後血糖は食事で摂った炭水化物が消化および吸収されてグルコースとして血液中に入るため、一時的に血糖値が上がります。

体が正常である場合、インスリンの働きでこのグルコースが細胞に取り込まれて、数時間で血糖値が下がります。

食後の血糖値が基準値より高い場合、体の中でインスリンがしっかり働いていない可能性があります。

高血糖は血管が傷つき、動脈硬化や神経障害、網膜症などの合併症を引き起こすリスクを高めます。

空腹時と食後では体の状態や血糖の動きが異なるため、両方の基準値の把握が大切です。

血糖を正常に処理して、エネルギーとして使うための糖代謝のバランスが整っているかを、より正確に判断できます。

血糖値を下げるにはインスリンの働きが大切になってきます。

ポリフェノールの一種には、インスリンの分泌を促す、インスリンの効き目を高める作用がみつかっています。

詳しくは「インスリンの効き目向上。空腹時と食後血糖値をまとめて下げる」の記事をご覧ください。

食後の血糖値が基準値を超える場合は早期の対処が重要

食後の血糖値が基準値を超える場合は、糖尿病の予備群や体が正しく糖を処理できなくなる耐糖能異常の兆候であり、早期の対処が重要です。

特に、食後2時間の血糖値が140mg/dLを超える状態が続くと、健康への影響が懸念されます。

この状態を放置すると、過去1〜2か月の血糖の平均を表すHbA1cという数値も高くなります。

HbA1cが高いと糖尿病への進行リスクが高まり、将来的に心臓病や脳卒中を発症するかもしれません。

HbA1cは空腹時血糖値だけでなく、食後の血糖値の影響も受けるのが特徴です。

参考:2型糖尿病における空腹時血糖と食後血糖の全体的な血糖コントロールへの影響目標HbA1c値を達成するための食後血糖の重要性

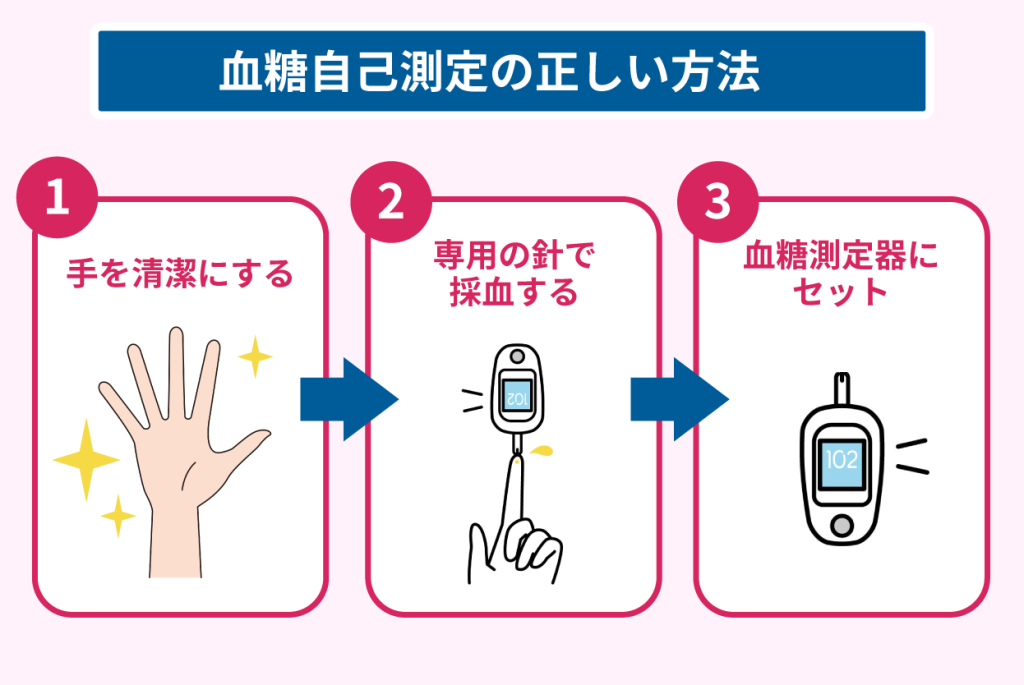

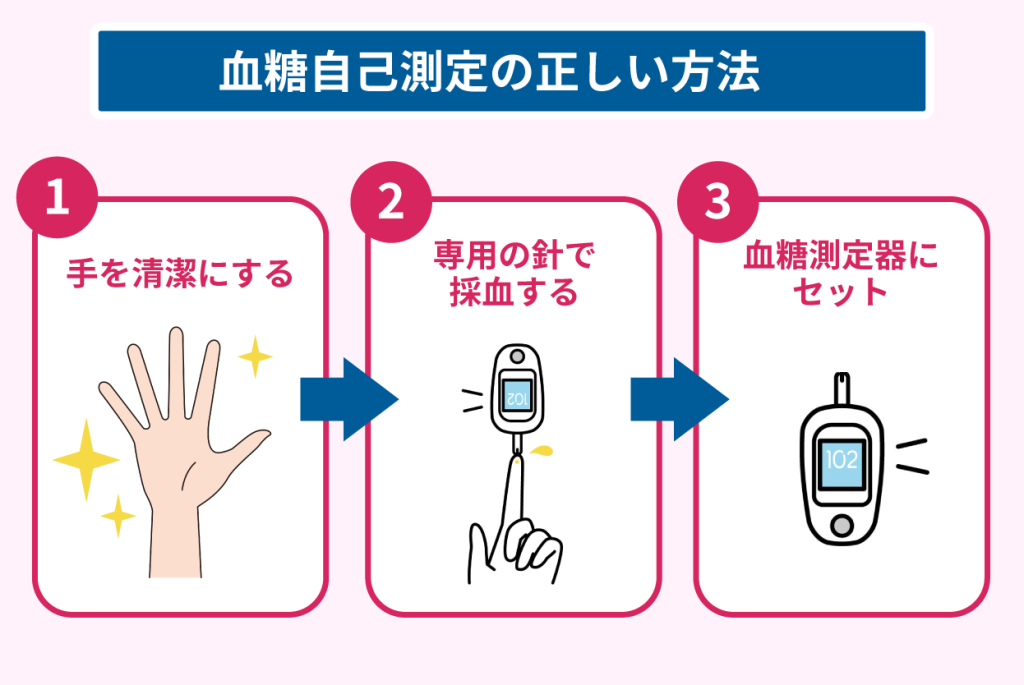

食後の血糖値を正確に測定する方法の理解が必要

食後の血糖値の正確な測定は、糖尿病の予防や管理において非常に重要です。

食後高血糖が続くと血管へのダメージが蓄積し、糖尿病や合併症のリスクを高めます。

正しく測定できないと、病気にかかっている危険に気づかないかもしれません。

家庭で手軽に血糖値を測定できる、血糖自己測定の正しい方法を下記に紹介します。

- 手を洗って清潔にする

- 指先に専用の針でチクっと少しだけ血を出す

- 血糖測定器にセットして数秒で結果が出る

最初に1日1回食後2時間の血糖値を測り、数値を記録して生活習慣の影響を確認しましょう。

2時間後の血糖値が140mg/dLを超えていると高血糖気味の可能性があるため、医師への相談が重要です。

血糖値を測った後は、毎回検査値を記録してください。

食事や運動、薬剤の効果をリアルタイムで把握できます。

血糖測定器の選択は、測定精度や使いやすさ、コストなどを考慮して自分に合うものを選択します。

最新の機器では食後の血糖値をリアルタイムで把握できる機能が搭載されており、糖尿病管理の効率化が可能です。

病院では、下記の方法でブドウ糖負荷試験を行い、食後の血糖値を調べます。

- 空腹状態で血糖を測る

- ブドウ糖入りの甘い水を飲む

- 飲んでから2時間後にもう一度測定

食後の血糖値の正確な測定が可能で、糖尿病や予備群かどうかを詳しくチェックできます。

過去1~2カ月間の平均血糖値を把握できるため、食後の血糖値を正確に測定したい人は、医療機関を受診するのも良いでしょう。

基準値に収めるためには食生活と運動習慣の見直しが効果的

食後の血糖値を基準値に収めると、糖尿病や心血管疾患のリスクを低減できます。

以下4つのポイントを意識して、実践しましょう。

- 食事療法

- 糖質の質と量のコントロール

- 食物繊維の摂取を増やす

- 有酸素運動でインスリン感受性を改善

血糖値を基準値に収めるために、糖質やたんぱく質、脂質のバランスを整えた食事を心がけましょう。

1日1800kcalの指示がある糖尿病患者向けのメニューの例を、下記に紹介します。

- 雑穀ごはん(100g)

- 鮭とブロッコリーのホイル焼き(オリーブオイル少量使用)

- ほうれん草のおひたし+かつお節

- 冷やしトマト+オリーブオイルとバジル

- しらたきときのこのスープ(出汁ベース)

糖質の過剰摂取は、血糖値の急上昇を引き起こします。

食物繊維は糖の吸収を遅らせ、食後血糖の急上昇を抑える効果があるため、意識して摂取してください。

具体的には、1日20g以上の食物繊維の摂取が推奨されています。

1日の食事の中で下記のようなメニューを取り入れると、約20gの食物繊維が摂れます。

| 食材の量 | 食物繊維 | |

|---|---|---|

| オートミール | 1食分(30g) | 約3g |

| ブロッコリー | 副菜1皿分(ゆで80g) | 約3.5g |

| ひじき煮 | 小鉢1皿分(30gの乾物を戻した量) | 約6g |

| しらたき炒め | 中皿1皿分(200g) | 約6g |

| 納豆 | 1パック(45g) | 約3g |

| 合計 | 約21.5g |

さらに、適度な運動はブドウ糖や脂肪酸の利用を促進して血糖値を低下させます。

継続するとインスリン抵抗性が改善し、血糖をエネルギーとして効率よく使える体になるとされています。

早歩きの散歩やジョギングなどの有酸素運動を、ややきついと感じる程度で少なくとも週3〜5回行いましょう。

筋トレと組み合わせると、さらに血糖値の改善が見込まれます。

海外の研究では週150分以上の運動は、週150分未満の運動に比べてHbA1cを下げると報告されています。

参考:糖尿病治療ガイド

2型糖尿病における身体活動アドバイスのみまたは構造化された運動トレーニングとHbA1c値との関連

栄養バランスの取れた食事や適度な運動で適切に血糖コントロールを行い、快適な毎日を送りましょう。

食後高血糖が繰り返されると糖尿病や合併症のリスクが高まる

食後に血糖値が基準値を超えて何度も急上昇すると、体内で血管の壁が傷つくため糖尿病や合併症のリスクが高まります。

具体的には、以下のような合併症のリスクが発生します。

- 動脈硬化

- 神経障害

- 網膜症

- 腎症

高血糖で血管がダメージを受けると血管が硬くなったり詰まりやすくなったりするため、心筋梗塞や脳卒中の原因になります。

ほかにも細い血管が障害されて手足のしびれや痛み、感覚の異常も起きます。

ひどくなると怪我をしても気づかなくなり、感染や足の切断につながるかもしれません。

さらに、目の奥の細い血管が傷ついて視力が低下したり、失明のリスクも高まります。

腎臓の毛細血管がダメージを受けて、たんぱく尿や腎機能の低下、最悪の場合は人工透析が必要になる場合もあります。

命に関わる合併症を予防するためにも、毎日の食事と運動の見直しで血糖の急上昇を防ぎましょう。

視力低下や頻尿などの症状が見られる際は、早めに医療機関を受診すると悪化予防につながります。

急激な血糖値の上昇は、血糖値スパイクといわれ、血管に深刻なダメージを与えてしまいます。

血糖値スパイクは、健康診断の数値にも表れにくいため、普段からの意識改革が大切になります。

「糖質の吸収を抑え、食後血糖値を抑制する成分」の記事もご確認ください。

医師による診断は血糖値の基準値を把握する第一歩

医師による診断は、血糖値の基準値を知るための第一歩とされています。

血糖値は体の状態や食事、生活習慣によって日々変動するため、正確に評価するには医師による診療と検査が必要です。

内科など医療機関で行う定期検査では、血糖値だけでなくHbA1cなどを組み合わせて詳しく調べます。

特に糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、知らないうちに進行するため定期的な診療が重要です。

自分の食後の血糖値が高いのか、予防できる段階かを見極めたい人は、医師による診察を受けましょう。

内科や医療機関で血糖値の基準値を知ると、早期に糖尿病の予防や改善を行えます。

血糖値の基準値は年齢や体質によって変化する可能性がある

血糖値の基準値は年齢や体質により多少違いが出る場合があります。

血糖値の基準値に個人差がある理由は、以下3つの原因が関係しています。

- 基礎代謝の違い:エネルギー消費が低下して高血糖につながる

- ホルモンバランス:血糖値の調節に深く関わる

- 遺伝的要因:家族に糖尿病がいると血糖値が高くなる可能性がある

年齢を重ねるとエネルギーの代謝が低下し、血糖調整が難しくなる場合があります。

基礎代謝は年齢や性別、筋肉量などによって異なるため血糖の利用や蓄積に影響を与えます。

インスリンや成長ホルモン、ストレスホルモンなども血糖値の調節に深く関わっており、体質や年齢によって分泌量が変化するのが特徴です。

家族に糖尿病の人がいる場合、血糖値が高くなる体質を受け継いでいるケースがあります。

そのため、血糖値の基準値を食後に把握し、自分の体に合った基準を知る意識が重要です。

血糖値の基準値を食後に把握する意識が健康維持を支える鍵

血糖値の基準値を食後に把握する意識は、健康的な体を保つ上で大切なポイントです。

食後高血糖は気づかないうちに血管や臓器を傷つけ、動脈硬化や心臓病、腎臓病などのリスクを高めます。

こちらの記事を参考にして、食後の血糖値を正確に測定する方法を理解しましょう。

血糖値を基準値に収めるには、食生活の見直しをしたり、酸素運動に筋トレを組み合わせたりすると効果的です。

血糖値の基準値は年齢や体質により異なるため、自分の体の状態を正しく知りたい人は医療機関で血糖値を確認してみてください。

生活習慣を見直すきっかけになり、早めに糖尿病や合併症予防につながる第一歩になります。