近年、世界的に糖尿病患者が増加しており、社会的な問題となっています。

糖尿病の診断に用いられる血糖値は、食事内容や食べ方などによって変動する数値で、食事と密接に関わっています。

今回は糖尿病に対する不安を抱えている人に向けて、血糖値と食事の関係性と、血糖値の上昇を予防する食事療法についてまとめました。

- 糖尿病の基礎知識

- 糖尿病と食事の関係

- 血糖値の上昇を予防する食事方法

この記事を読んで、食生活を見直し血糖値の上昇を防ぎ、糖尿病を予防しましょう。

糖尿病はインスリンの効果が弱まり血中のブドウ糖が増える病気

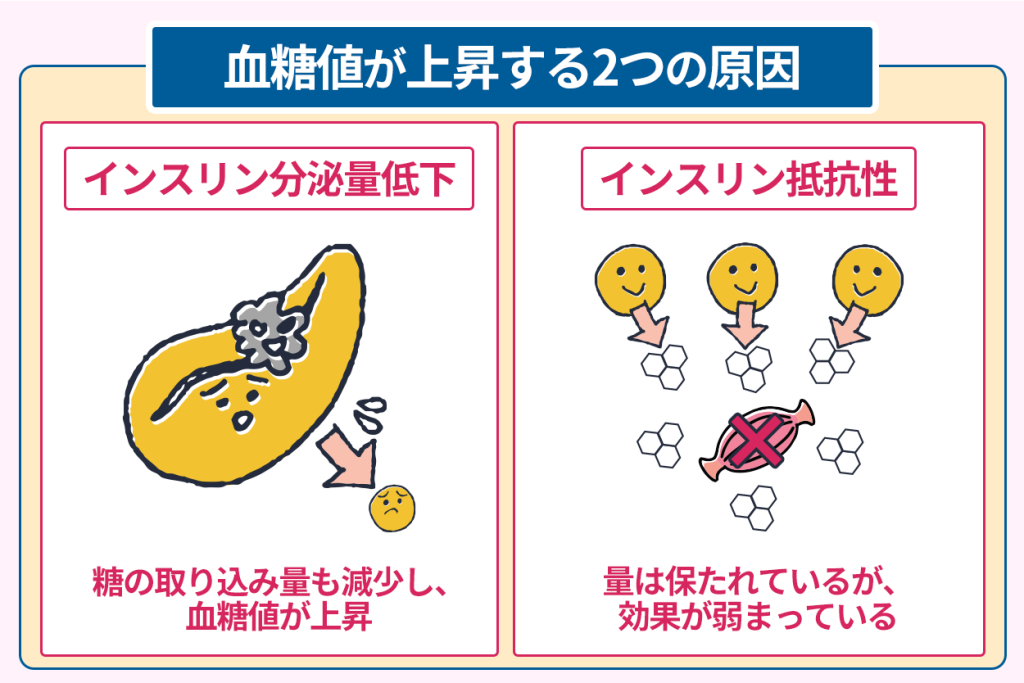

インスリンは膵臓から分泌されるホルモンで、血糖値を一定に保つ働きがあります。

インスリンの分泌量が減少すると、糖を取り込む量も同時に減少してしまい、血糖値が上昇します。

インスリン抵抗性は、インスリンの量は保たれているにも関わらず、効果が弱まっている状態です。

これらの2つの要因で血糖値の上昇が発生し、糖尿病を引き起こしてしまいます。

糖尿病は血糖値とHbA1cの数値で総合的に診断される

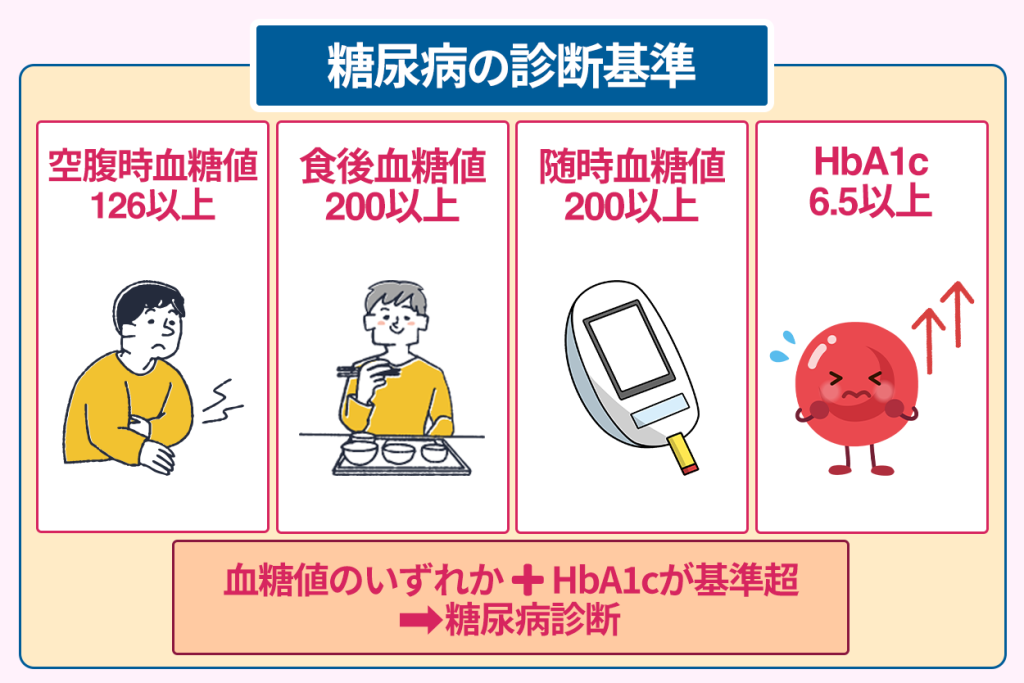

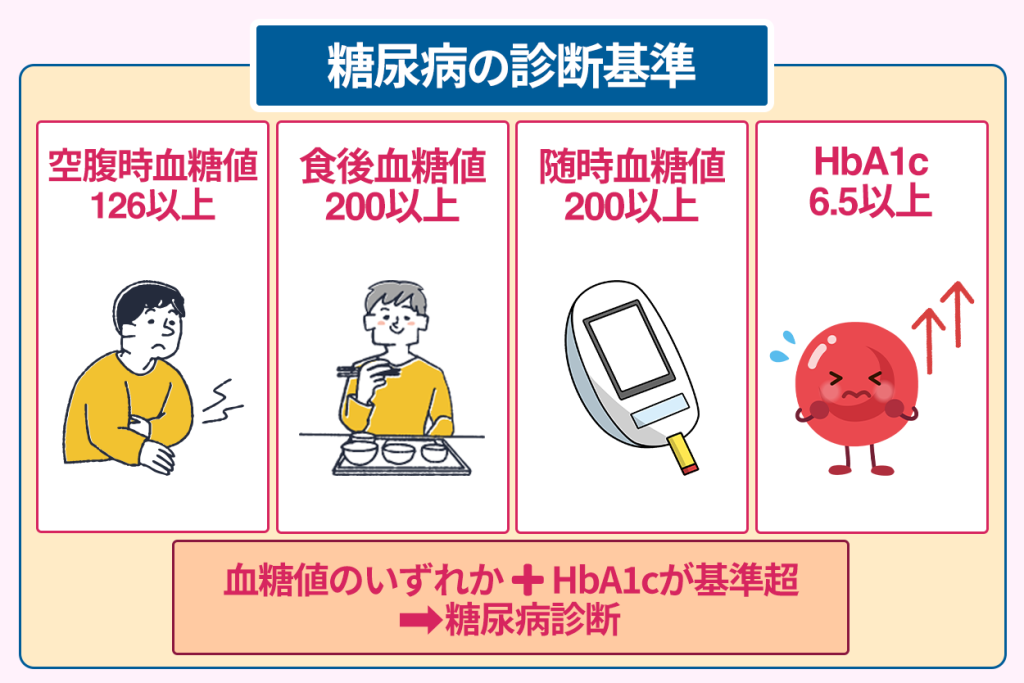

糖尿病は、血糖値とHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の数値によって診断されます。

糖尿病の診断基準について、以下の表にまとめました。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | ~99 | 100~109 | 110~125 | 126~ |

| 食後血糖値 | 〜139 | ー | 140〜199 | 200〜 |

| 随時血糖値 | ー | ー | ー | 200〜 |

| HbA1c | ~5.5 | 5.6~5.9 | 6.0~6.4 | 6.5~ |

糖尿病の診断では、血糖値とHbA1cのどちらか一方のみが糖尿病型の基準値を超えていても、糖尿病とは診断されません。

確定診断できるのは、3種類の血糖値のうちいずれかの血糖値とHbA1cの両方が糖尿病型である場合です。

血糖値またはHbA1cどちらかのみが糖尿病型の場合は、糖尿病の典型症状の有無を確認し、再検査を行います。

再検査後にどちらの数値も糖尿病型でなかった場合以外に、糖尿病と診断されます。

糖尿病の診断についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

食事は血糖値に大きな影響を与える主な原因

食事による栄養摂取は、血糖値の上昇と深く関わっています。

特に、糖質は血糖値を上昇させる栄養素で、米やパンなどの炭水化物に多く含まれています。

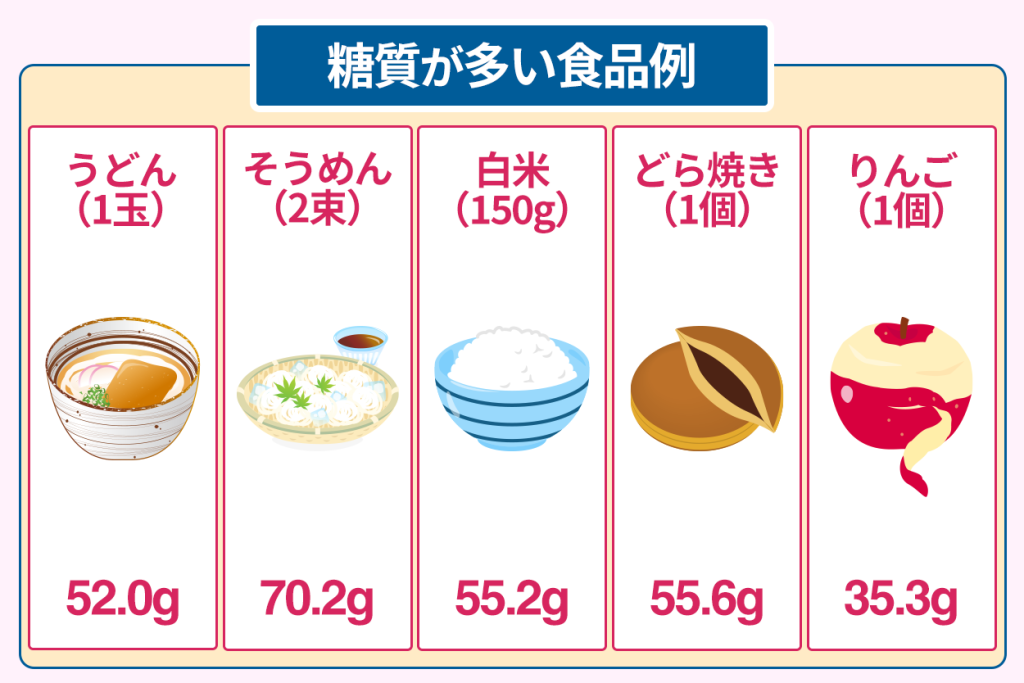

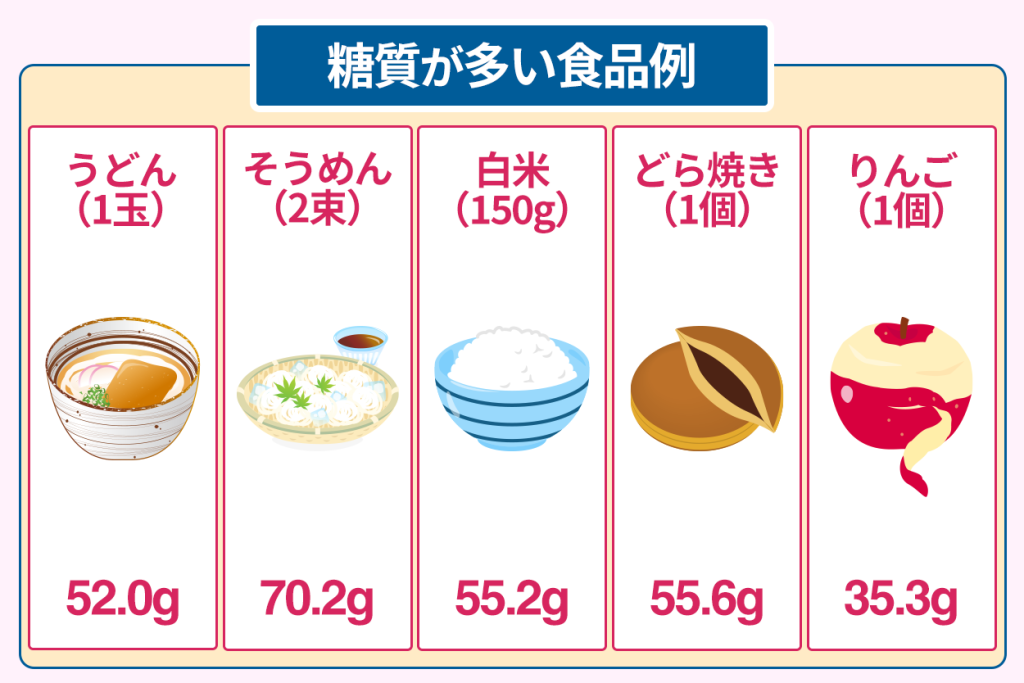

糖質の多い食品を、以下の表にまとめました。

| 食品名 | 量 | 糖質量 |

|---|---|---|

| うどん | 250g(1玉) | 52.0g |

| そうめん | 100g(2束) | 70.2g |

| 白米 | 150g(1玉) | 55.2g |

| どら焼き | 100g(1個) | 55.6g |

| りんご | 250g(1個) | 35.3g |

男女別の推定エネルギー必要量は、以下のとおりです。

| 性別・身体活動レベル | 男性・低い | 男性・普通 | 男性・高い | 女性・低い | 女性・普通 | 女性・高い |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 2300kcal | 2650kcal | 3050kcal | 1750kcal | 2050kcal | 2350kcal |

| 30〜49歳 | 2250kcal | 2650kcal | 3050kcal | 1700kcal | 2000kcal | 2300kcal |

| 50〜69歳 | 2050kcal | 2400kcal | 2750kcal | 1650kcal | 1950kcal | 2200kcal |

| 70歳以上 | 1600kcal | 1850kcal | 2100kcal | 1350kcal | 1550kcal | 1750kcal |

参照元:日本人の食事摂取基準(2020 年版) – 厚生労働省

この表を参考に、自分の1日の糖質摂取量を計算してみてください。

そのほか、食物を摂取した時にどれだけ血糖値が上昇するのかを示す指標として、GI値(グリセミック・インデックス)があります。

数値が100に近いほど、血糖値の急上昇のリスクがあり、低いほど血糖値の上昇が緩やかです。

数値ごとの食品例を、以下の表にまとめました。

| GI値 | 食品 |

|---|---|

| 100 | ブドウ糖 |

| 80〜89 | フランスパン、ベイクドポテト |

| 70〜79 | 食パン、マッシュポテト、ポップコーン、スイカ、人参 |

| 60〜69 | 白米、アイスクリーム |

| 50〜59 | 玄米、バナナ、パスタ |

| 40〜49 | ライ麦パン、オレンジ、ブドウ |

| 30〜39 | 加糖ヨーグルト、りんご、梨 |

| 20〜29 | 牛乳、無糖ヨーグルト |

| 10〜19 | ピーナッツ |

参照元:食品のグリセミック(GI値)一覧 – 糖尿病ネットワーク

米や小麦、とうもろこしなどの全粒穀物が入っている食品の方が、GI値が低くなります。

血糖値が高い人が避けるべき食事メニューには明確な特徴がある

血糖値が高い人が避けるべき食事メニューの特徴は、以下の3つです。

- 炭水化物が多い食品

- 食物繊維が少ない食品

- 甘い飲料

炭水化物が多い食品として代表的なものには、白米や菓子パン、麺類などの主食となる食品が挙げられます。

これらの食品は栄養素の大半を糖質が占めており、食べると血糖値が急上昇します。

食物繊維は糖質の消化吸収を緩やかにする働きがあるため、食物繊維が少ない食品の摂取は糖質の吸収を早め、血糖値の急上昇を引き起こします。

特に、精製された炭水化物は食物繊維やビタミンなどの栄養素がより少ないため、消化吸収が速く血糖値の上昇も早くなります。

そのほか、清涼飲料水などの甘い飲料を一気に飲んだり大量に飲んだりするのも、糖分が多く含まれているため、血糖値が急上昇する要因です。

以上のように、血糖値の急上昇を引き起こす危険性のある食品や飲料は、控えるようにしましょう。

血糖値を安定させるには食事メニューの選び方と摂取の順番が重要

血糖値の急上昇を防ぎ安定化させるためには、食事メニューの選び方と食べる順番に気を付ける必要があります。

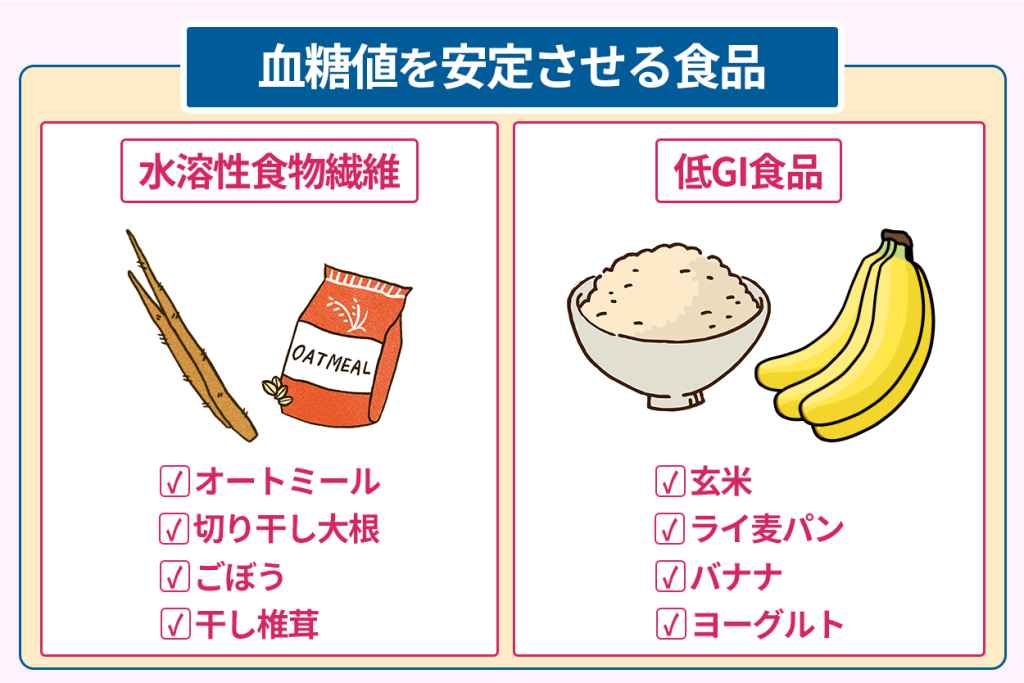

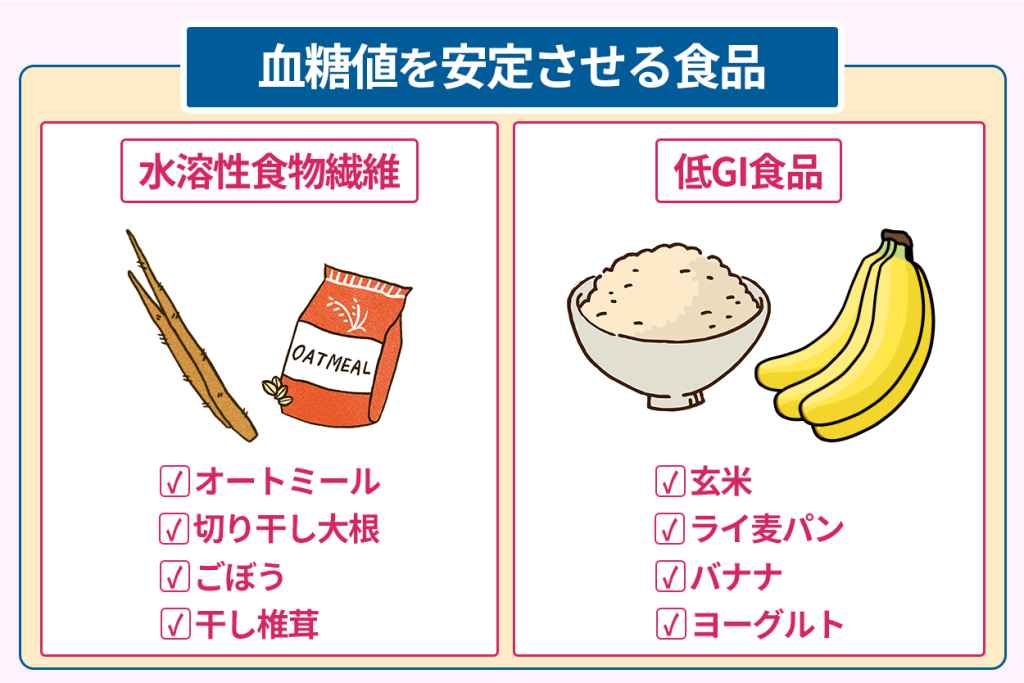

水溶性食物繊維は、腸内での糖質の消化吸収を緩やかにする働きがあり、血糖値急上昇の予防効果があります。

水溶性食物繊維が多く含まれている食品を、以下の表にまとめました。

| 食品名 | 水溶性食物繊維含有量(100gあたり) |

|---|---|

| ライ麦粉 | 4.7g |

| オートミール | 3.2g |

| 切り干し大根 | 5.2g |

| ごぼう | 2.3g |

| 干し椎茸 | 2.7g |

| 干しプルーン | 3.4g |

| インゲン豆 | 3.3g |

参照元:日本食品標準成分表2020年版(八訂)炭水化物成分表編第2章別表1-文部科学省

上記の表を参考に、推奨摂取量を目指して食事メニューを考えてみてください。

低GI食品は前述したGI値の表のうちGI値が55以下の食品を指し、精製されていないパンや果物、乳製品が挙げられます。

主食となる白米や麺類は、炭水化物が多く含まれているためGI値も高くなります。

しかし、精製前の玄米やライ麦パンには様々な栄養素が残っており、主食の中ではGI値は低めです。

果物には甘いものが多いため糖質量も多いと思われがちですが、低GI食品も少なくありません。

果物に含まれているのは果糖と呼ばれる糖質で、食物繊維を含んでいるため血糖値の急上昇を抑制でき、摂取量を調整して食べられます。

参照元:糖尿病ガイドライン2024 3章食事療法 – 一般社団法人 日本糖尿病学会

野菜から食べ始め、たんぱく質、炭水化物の順に摂取するとより血糖値の上昇を防げます。

これは、野菜に含まれる食物繊維が糖質の消化吸収を緩やかにするためと考えられています。

野菜から順番に摂取すると血糖値の急上昇を防げるため、糖尿病予防にも繋がるのです。

参照元:野菜から食べる「食べる順番」の効果 – 大阪府立大学地域保健学域 教授 今井 佐恵子

近年の研究で、ポリフェノールには糖分の吸収や血糖値の上昇を抑える効果がわかってきています。

摂取すべきポリフェノールの種類や効果については、こちらの記事も参考にしてください。

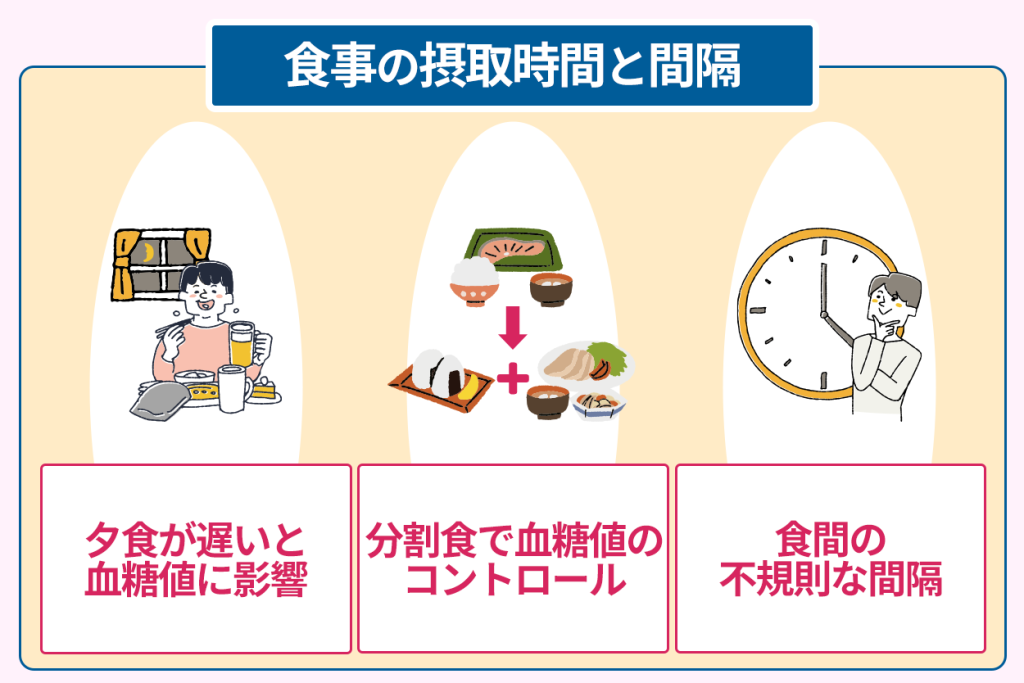

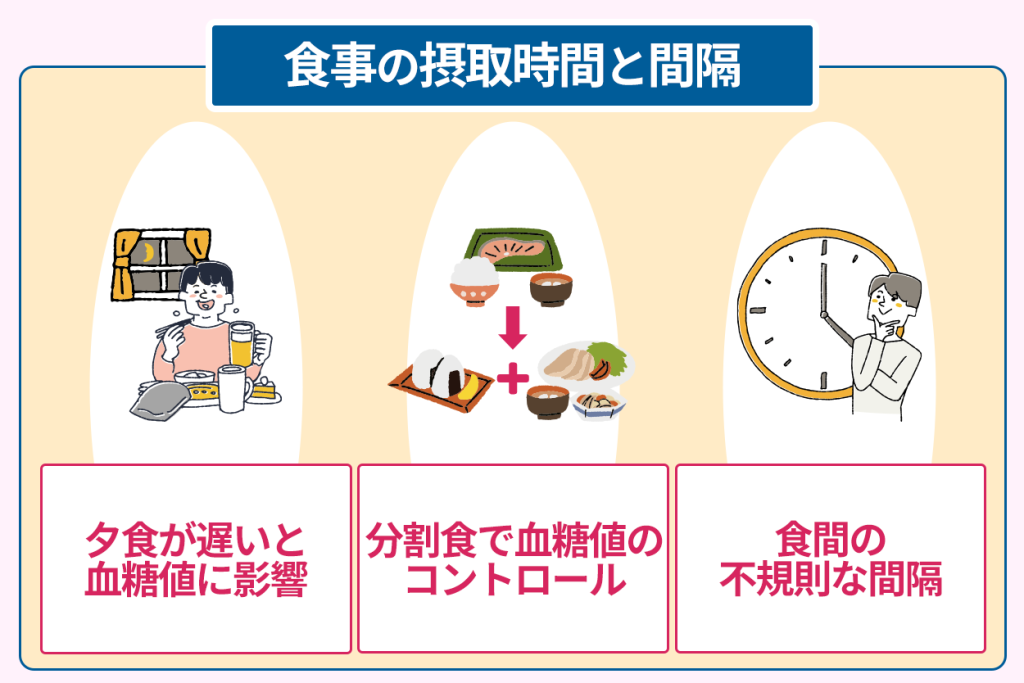

食後血糖変動を防ぐには食事摂取の時間と間隔に配慮すべき

血糖値の上昇は食事摂取後に発生するため、食事摂取の時間と間隔への配慮が必要です。

夕食の摂取時間が遅くなると、血糖値の上昇幅が大きくなります。

その理由は、空腹の時間が長くなると、遊離脂肪酸というインスリンの効果を弱める物質が多く分泌されるからです。

夕食が遅くなる場合には一度に摂取する量を減らし、分割して食べる方法があります。

2回に分割するとインスリンの効き目がよくなり、遊離脂肪酸の量を減少させる効果もあり、血糖コントロールに効果的です。

食事間隔が短い場合は、上昇した血糖値が下降する前に、再度上昇してしまうため高血糖状態が長くなります。

反対に食事間隔が長い場合は、食事による血糖値の上昇が急激になってしまい、血糖値スパイクと呼ばれる症状に繋がる可能性があります。

インスリンの分泌量の減少や、分泌されるタイミングがずれてしまうために発生するといわれています。

血糖値スパイクは隠れ糖尿病とも呼ばれ、気付かないうちに糖尿病を進行させ、重篤な合併症を引き起こす危険があります。

血糖コントロールを安定させるために、食事の摂取時間と間隔を意識してみましょう。

医師や栄養相談担当者と連携した栄養管理が血糖値改善の基盤となる

血糖値改善のため、前述した内容の実施や継続が難しい場合に必要となるのが、医師や栄養相談担当者と連携した栄養管理です。

糖尿病専門医との面談で1日あたりの摂取カロリーや摂取すべき栄養素が伝えられた後、管理栄養士などの栄養相談担当者と面談を行い、詳細な食事指導を受けます。

食事指導の一例を、以下にまとめました。

- 食材の組み合わせ

- 必要摂取カロリーに応じた一日3食の配分

- 食べたい食材の代用方法

- 間食の食べ方と食べて良いもの

医師や栄養相談担当者と連携した栄養管理では、食事療法を継続して行えるよう、個人に合わせてサポートします。

一人ではどうしても継続できない場合や、専門的な知識が必要な場合には糖尿病専門医の在籍している医療機関を受診してみてください。

食生活を改善して血糖値の安定と糖尿病を予防しよう

食事は血糖値を変動させる要因であり、食生活の改善が血糖コントロールの改善に直結します。

糖尿病ガイドラインでは、水溶性食物繊維と低GI食品の摂取が推奨されています。

さらに、大阪府立大学の今井教授と糖尿病専門医の梶山医師の研究では、野菜から食べ始めると血糖値の上昇幅が小さくなると報告されました。

夕食の時間が遅い場合や食事間隔が不規則になった場合、食事摂取後の血糖値が急上昇してしまい、血糖値スパイクの危険も高まります。

自分一人での食生活の改善が難しい場合には、糖尿病専門医への相談を行い、栄養指導を受ける方法もあります。

食生活の改善を継続して血糖値の安定を図り、糖尿病を予防していきましょう。