血糖値と糖質には深い関係性があり、糖質を多く取りすぎると、食後の血糖値が急激に上昇します。

血糖値の急激な上昇は、血管にダメージを与えて動脈硬化を招く原因です。

さらには動脈硬化が原因で心筋梗塞や脳梗塞を引き起こしたり、生活習慣病である糖尿病を発症したりするリスクを高めます。

この記事では、血糖値を安定させて様々な病気を予防できる食品として注目されている、糖質の少ないチーズについて紹介します。

- チーズの糖質含有量

- チーズが血糖値に与える影響

- チーズの種類と栄養バランス

- チーズと糖尿病の関連性

- チーズを取り入れる際の注意点

具体的なチーズの選び方や栄養バランス、チーズを取り入れる際の注意点なども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

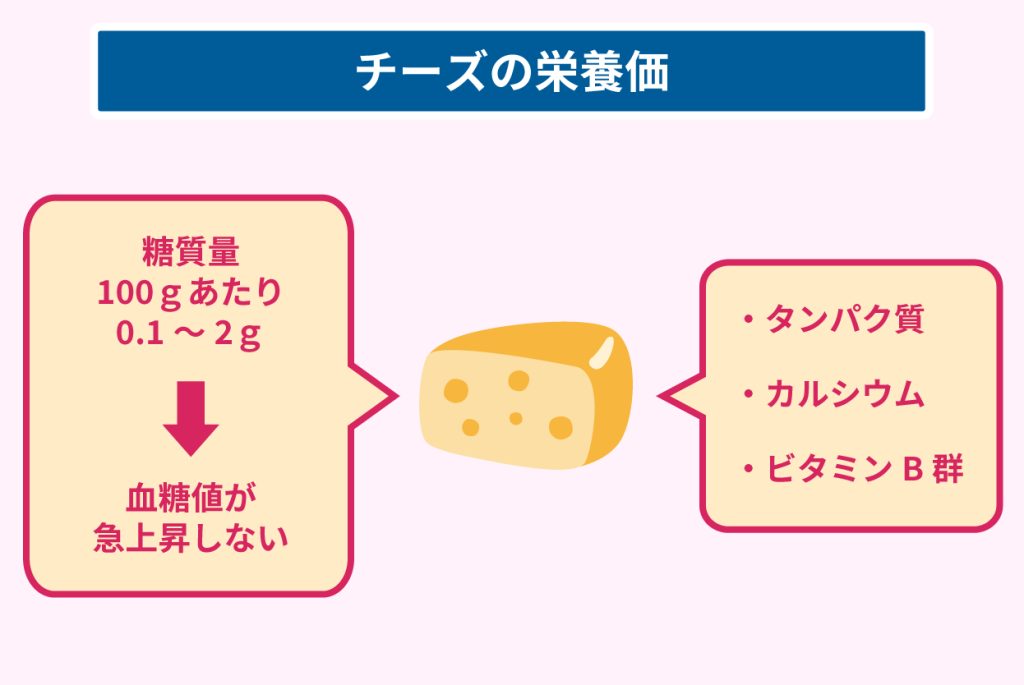

チーズは糖質含有量が少なく血糖値が急上昇しない食品である

チーズは糖質の含有量が少ない食品であるため、血糖値が急上昇しません。

そのため、食後の血糖値の上昇に与える影響はほとんどなく、良好な血糖値の管理を目標とする人に適しています。

さらにチーズに含まれるたんぱく質やカルシウム、ビタミンB群などの栄養素は、身体の健康をサポートします。

ただし脂質やカロリーは高いため、過剰な摂取は控えて適量を心がけるのが大切です。

一般的なチーズの糖質量は非常に低く血糖値の急上昇を招く可能性は低い

チーズの主成分はたんぱく質と脂質であるため糖質量が非常に低く、血糖値の急激な上昇を招く可能性は低いです。

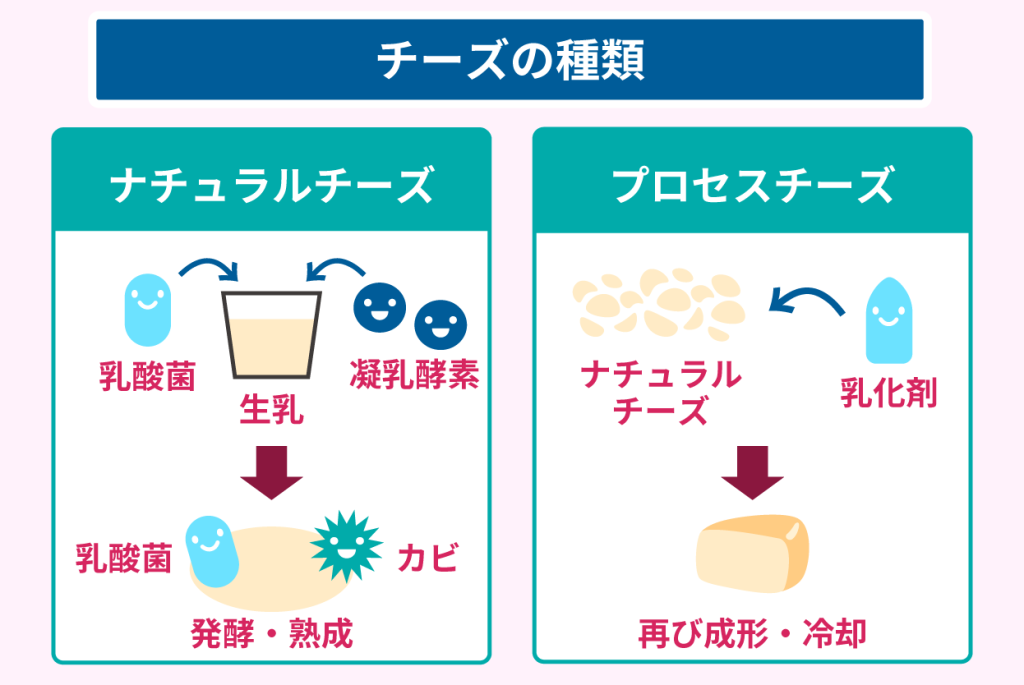

一般的にチーズはナチュラルチーズとプロセスチーズの2つに大きく分類され、それぞれで製造工程が以下のように異なります。

- 生乳を乳酸菌や凝乳酵素で凝固させて凝乳を作る

- ホエイの一部を取り除き、乳酸菌やカビなどの微生物で発酵や熟成させる

- ナチュラルチーズを砕き、たんぱく質を溶かす働きのある乳化剤を加える

- 加熱や溶融、乳化させたものを再び成形して冷却する

ナチュラルチーズは発酵の過程で乳糖が乳酸菌に分解されるため、糖質が少ないのが特徴です。

プロセスチーズは保存性に優れ品質が安定していますが、乳化剤や安定剤といった添加物や乳糖が含まれている場合があります。

この添加物も過剰に取りすぎると、身体の不調を招く可能性があるため、適量の摂取を心がけてください。

食品成分表におけるチーズの糖質量は他の製品と比較しても極めて低いため、毎日の食事に意識的に取り入れるのがよいでしょう。

血糖値を下げるためには、糖質を上手にコントロールすることが大切です。

最近の研究で、ポリフェノールの一種に食事からの糖吸収を抑える効果があることが明らかになっています。

詳しくは「糖質の吸収を抑え、食後血糖値が上がりにくくする成分」の記事をご覧ください。

チーズに含まれる脂質とたんぱく質は間接的に血糖値を安定させる

チーズは糖質が非常に少ない食品ですが、含まれる脂質とたんぱく質は間接的に血糖値を安定させます。

チーズに含まれる脂質は主に短鎖脂肪酸と中性脂肪酸で構成され、他の脂肪酸よりも体内で燃焼されるため、脂肪の蓄積を抑える効果を持ちます。

肥満はインスリンの働きを弱めて血糖値を上昇させる原因となるため、チーズは肥満を予防して血糖値を安定させるのに効果的です。

さらにチーズには、体内で合成できない必須アミノ酸がバランスよく含まれています。

これは筋肉には余ったブドウ糖を貯蔵する働きがあり、筋肉が減るとブドウ糖を十分に貯蓄できず、脂肪として蓄積されるのが原因です。

こうした筋肉減少による血糖値の上昇には、良質なたんぱく質を含むチーズを摂取すると効果があります。

他にも脂質とたんぱく質は糖質と比較して消化や吸収に時間がかかるため、血糖値の上昇が緩やかになる特徴があります。

そのため、白米やパンなどの糖質が多い食品とチーズを一緒に食べると、食後血糖値の急激な上昇の抑制が可能です。

ただしチーズには飽和脂肪酸やコレステロールが含まれており、過剰に摂取すると悪玉コレステロール値が上昇したり、動脈硬化を招いたりする可能性があります。

食べる量と頻度を調整して、1日あたり20g程度を目安に摂取してください。

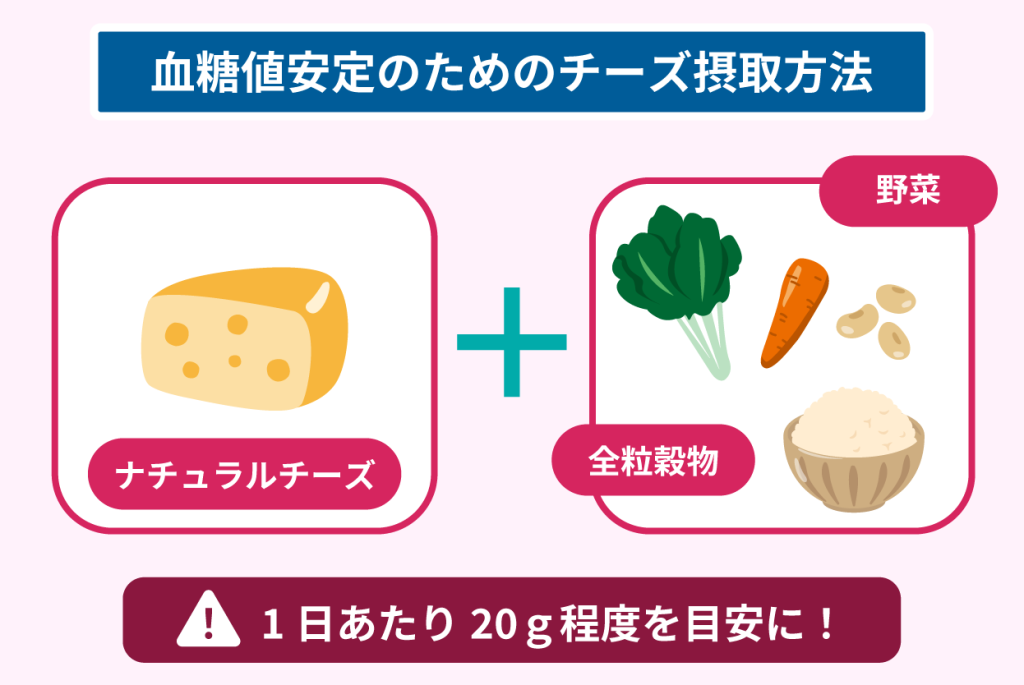

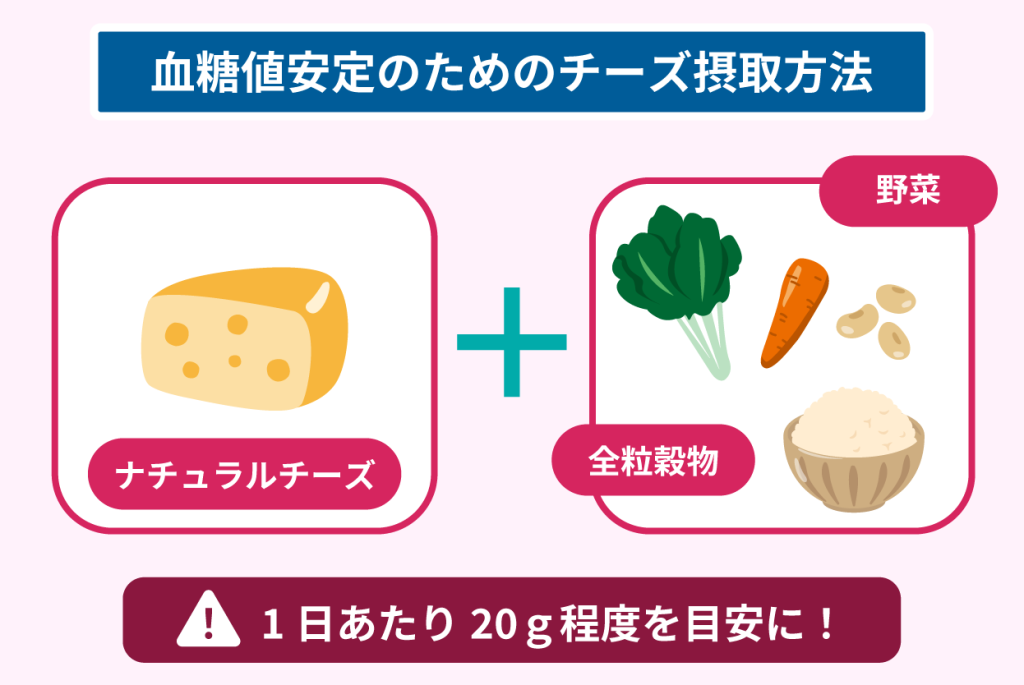

血糖値を安定させたい場合はチーズの種類と栄養バランスを見て取り入れる

血糖値の安定を目的としてチーズを摂取する場合は、チーズの種類と栄養バランスを見て取り入れる必要があります。

チーズは低糖質な食品ですが、種類によって脂質や塩分などの含有量が異なるため、血糖値の管理に適したチーズを選ぶのが重要です。

チーズは製造工程によりナチュラルチーズとプロセスチーズの2つに大きく分類され、ナチュラルチーズはプロセスチーズと比較して塩分が少なくなっています。

さらにナチュラルチーズであるカッテージチーズとリコッタチーズは、特に低脂質かつ高たんぱくでカロリーが低いため、血糖値の管理に適しています。

一方で、プロセスチーズや加工チーズは製造過程で保存料や乳化剤を加えられている場合が多く塩分や脂質が増えるため、プロセスチーズを選ぶ際には栄養成分表示の確認が必要です。

その他、チーズが糖質の低い食品であっても過剰摂取は体重増加やインスリン抵抗性の悪化につながり、結果的に適切な血糖値の管理を妨げる可能性があります。

適切な血糖値の管理を行う上ではチーズ単体でなく、野菜や全粒穀物などと組み合わせて栄養バランスの取れた食事をするのが大切です。

血糖値の安定のためにチーズを取り入れる際には、チーズの種類や栄養バランスを考慮するようにしましょう。

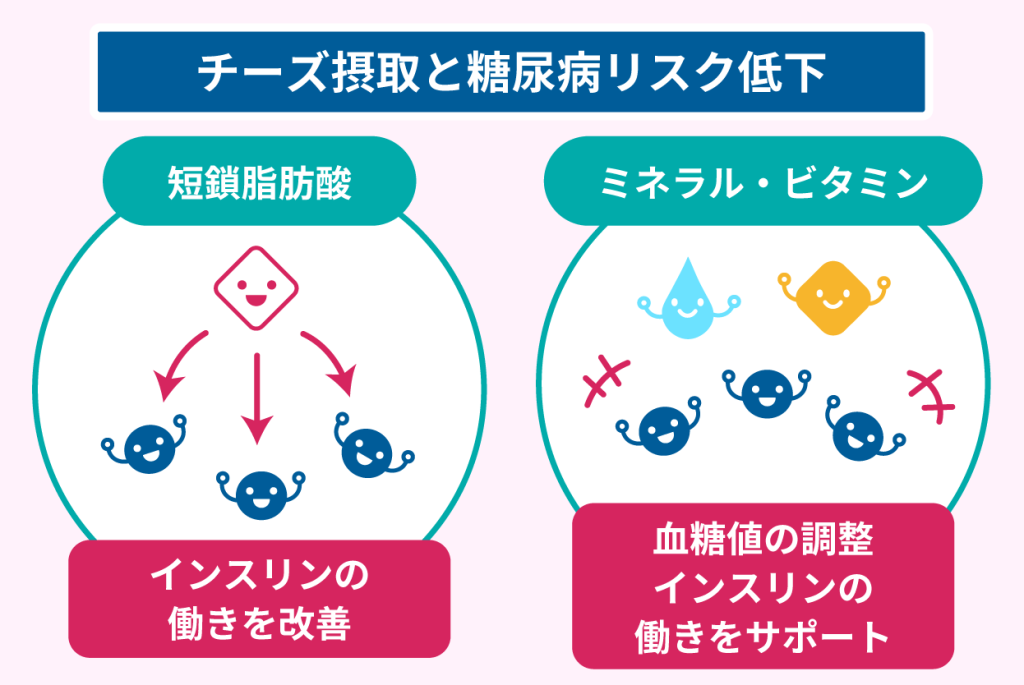

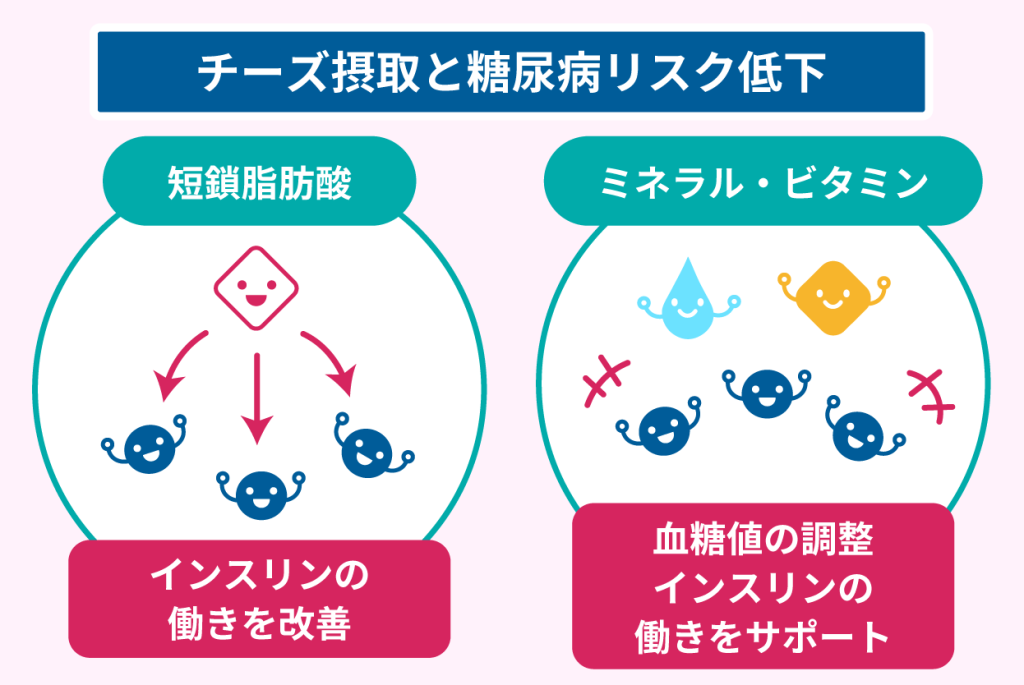

チーズ摂取と糖尿病リスク低下の関連が示された研究報告がある

近年の研究において、チーズの摂取と糖尿病のリスク低下との関連が示されています。

チーズに含まれる短鎖脂肪酸はインスリンの働きを改善するため、糖尿病の予防に効果的です。

さらにチーズにはたんぱく質や脂質だけでなく、ミネラルやビタミンなどの栄養素が豊富に含まれています。

様々な研究からチーズには糖尿病を予防する効果があると考えられているため、毎日の食生活にチーズを適切に取り入れるのが糖尿病の予防に有効です。

一部の観察研究においてチーズの摂取量と糖尿病発症率との相関が報告されている

一部の観察研究において、チーズの摂取量と糖尿病の発症率との相関が報告されています。

さらに近年の研究では、チーズなどの発酵乳製品に含まれる短鎖脂肪酸やビタミンK2に注目が集まっており、これらは糖尿病の発症リスクを低下させる可能性があると発表されています。

短鎖脂肪酸は腸の健康をサポートする働きを持つといわれ、腸内環境の改善やインスリンの感受性向上に関する仮説も存在します。

ビタミンK2は、オステオカルシンという骨由来のホルモンを活性化させるのに必要です。

活性化したオステオカルシンには、糖代謝やインスリン抵抗性を改善する働きがあると考えられています。

他にもチーズには以下の栄養素が含まれており、これらはインスリン感受性や糖代謝を改善する効果を持つと考えられています。

- たんぱく質

- カルシウム

- ビタミンD

ただし、上記のような研究はあくまで観察的なものであるため、因果関係を断定できません。

そのため、今後のさらなる研究によってチーズに含まれる栄養素と糖尿病発症率の相関が明らかになる可能性があります。

血糖値を下げるには、普段からの改善対策が必要となります。

特に食事面での見直しを考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

血糖値の変動を抑える目的でチーズを取り入れる場合は総合的な判断が重要である

チーズは糖質含有量が少なく血糖値が急激に上昇しない食品として、糖尿病の管理に注目されています。

しかし、チーズには脂質や塩分も多く含まれているため、低糖質という点のみで取り入れるのは危険です。

そのため、血糖値の変動を抑える目的でチーズを取り入れる場合には、個人の健康状態や食生活を踏まえた総合的な判断が必要となります。

チーズには飽和脂肪酸や塩分が多く含まれるものもあり、過剰摂取は肥満や腎機能低下などの原因につながります。

さらにチーズの種類によって栄養成分が異なるため、自分に合った種類を選択するのが重要です。

特に糖尿病や高血圧などを抱える人は医療従事者の指導のもと、全体の栄養バランスを考慮した食品の選択が望まれます。

他の食材との栄養バランスや摂取量も考慮しながらチーズを食事に取り入れ、血糖値の管理に役立てましょう。