糖尿病は一度発症すると、長期にわたり食事や運動、薬などによって血糖値をコントロールし続けなければならない病気です。

糖尿病を発症して、血糖値が安定しなくなると、命に関わる合併症を引き起こす危険性もあります。

そのため、糖尿病の発症を未然に防ぐ必要があり、生活習慣を整えるなど日頃からの予防が大切です。

- 糖尿病予備軍の段階で生活習慣の見直しが必要である

- 運動習慣は糖尿病予防に効果がある

- 血糖値の上昇には自律神経が関係している

- 過度な飲酒や喫煙はインスリンの働きを妨げる

- 家族で糖尿病予防に取り組む

無理のない範囲で少しずつ生活習慣を見直していくと、糖尿病予防に効果があります。

糖尿病を発症する前から生活習慣を見直す必要がある

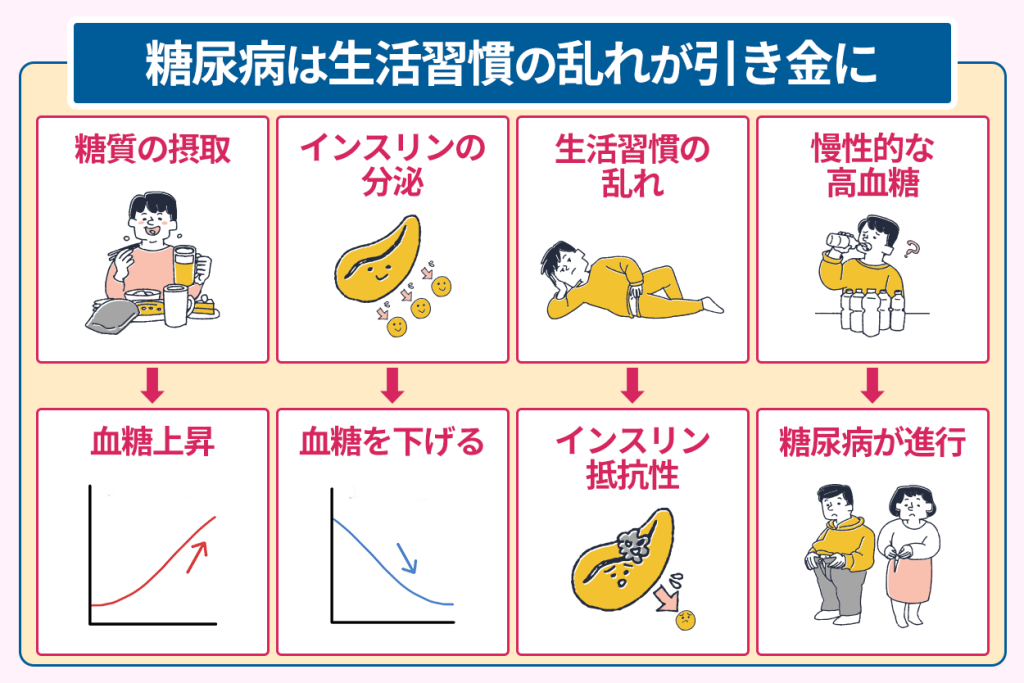

ご飯やパンなどの炭水化物を摂取すると、体内で食物繊維と糖質に分かれますが、この2つのうち糖質が血糖値上昇に深く関わっています。

血液中のブドウ糖濃度が高くなると、インスリンという血糖値を下げるホルモンが分泌されて血液中にあるブドウ糖を細胞に取り込み、エネルギーとして利用します。

しかし、糖尿病を発症している場合はこのインスリンが効率的に働かず、血液中のブドウ糖濃度が減少しません。

その結果、慢性的に血糖値が高い状態が続きますが、その原因には乱れた食生活や不規則な生活習慣があります。

インスリンの働きが悪くなるのは、肥満や過食によってインスリン抵抗性が高まったり、分泌ができなかったりするためです。

乱れた食生活や不規則な生活習慣が肥満や過食を引き起こす原因であるため、インスリンが正常に働くように、生活全体を改善していく必要があります。

そして糖尿病を発症した場合、症状の進行は抑えられても完治は難しいため、発症する前に生活習慣を改善し予防していくと良いでしょう。

血糖値の異常は初期には自覚症状がほとんどないが放置すると進行する

糖尿病は突然起こるものではなく、少しずつ進行する病気であるため、初期の段階では自覚症状がほとんどありません。

さらに、糖尿病には特有の症状がなく、倦怠感や喉が渇くなどの日常生活でよく感じるような症状がほとんどのようです。

そのため、発見が遅れてしまい、気づいた時にはすでに糖尿病を発症している可能性があります。

糖尿病の初期症状には、以下のようなものがあります。

- 疲労感

- 倦怠感

- 口渇

- 頻尿

- 多飲

- 視力低下

- 傷の治りが遅い

- 体重減少

糖尿病の症状に関する知識がないと、このような症状が糖尿病の初期症状であると気づくのは難しいでしょう。

しかし、症状を放置した場合、糖尿病を進行させる可能性があります。

糖尿病は、合併症や血管障害など命に関わる病気を引き起こす危険性があるため、発症する前段階からの血糖値コントロールが大切です。

糖尿病予備軍の段階で生活習慣を改善すると糖尿病発症を予防できる

このような状態は、糖尿病を発症する前の5〜10年間続いており、その間に血糖値のコントロールをしなかった場合に糖尿病予備軍から糖尿病へと移行します。

糖尿病予備軍の場合は、インスリンの働きが徐々に弱まってきており、食後すぐに血糖値を下げられない状態であるため血糖値は高いです。

そして、時間の経過とともにインスリンがゆっくりと作用するため、空腹時血糖値は正常値に戻ります。

しかし、糖質の過剰摂取や乱れた食生活を送っているとインスリンを分泌する膵臓が徐々に機能しなくなり、さらにインスリンの分泌量が減ります。

その結果、糖尿病を発症してしまうため、膵臓が弱る前に血糖値をコントロールして負担を減らさないといけません。

食習慣や日常生活の改善を糖尿病予備軍のうちから行うと、インスリン抵抗性も改善されて血糖値の安定化にもつながり、糖尿病を予防できるでしょう。

定期的な血液検査による血糖値異常の早期発見は糖尿病予防につながる

糖尿病は自覚症状がほとんどなく、発見が難しいため、定期的に健康診断を受ける必要があります。

糖尿病はいきなり血糖値が下がらなくなる病気ではなく、徐々に進行していく病気です。

糖尿病になる前の段階で食後高血糖の頻度が増え、その後に空腹時血糖値やHbA1cが高くなるなど、段階的に病気は進行していきます。

糖尿病予備軍の段階で血糖値をコントロールするためには、定期的な血液検査を行って血糖値の推移を把握していくと良いでしょう。

食生活の改善は血糖値のコントロールにつながり糖尿病予防になる

糖尿病を発症する原因は、不規則な食生活が関係している場合がほとんどです。

そのため、糖尿病予防には食生活を見直し、血糖値のコントロールを行う必要があります。

血糖値をコントロールするためには、暴飲暴食や糖質の過剰摂取を避けるのは当たり前ですが、それだけでは不十分です。

糖尿病発症前の段階で見られる食後血糖値の異常を改善するためには、食べる順番や内容にも気をつける必要があります。

そのためには、血糖値を急激に上げてしまう食品と、緩やかに上昇させる食品について知っておくと良いでしょう。

このように食事の摂取方法を工夫すると、血糖値のコントロールができるうえ、糖尿病の発症予防にもつながります。

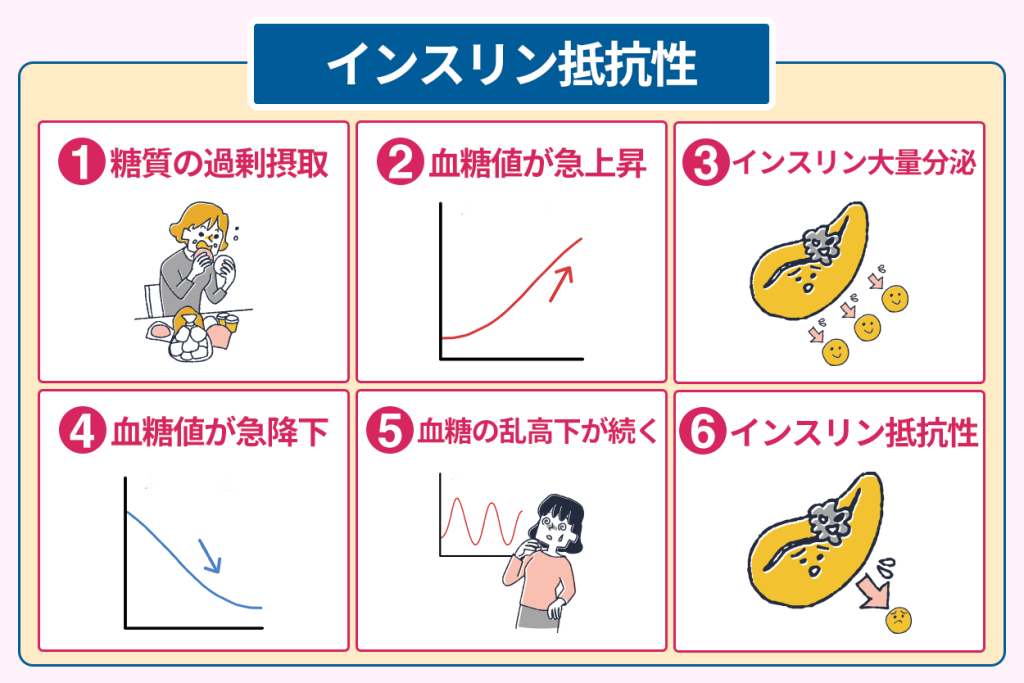

糖質の過剰摂取は血糖値を乱高下させるためインスリン抵抗性が生じる

炭水化物に含まれる糖質は、体を動かしたり脳を活性化させたりするために必要な栄養素ですが、過剰に摂取すると血糖値を急上昇させます。

血液中にブドウ糖が増えると膵臓からインスリンが分泌されますが、糖質の摂取量が多いとそれに応じて大量のインスリン分泌が必要です。

そのため、膵臓から多くのインスリンが分泌されて今度は血糖値が急激に下がり、血糖値スパイクが起こります。

初期の段階ではインスリンの効果によって血糖値は安定しますが、次第に膵臓が疲れてきてインスリンの分泌ができなくなるため、血糖値が高いままの状態が続きます。

糖質を過剰に摂取する生活を続けた結果、血糖値が下がらなくなり、将来的に糖尿病を発症する危険性が高まります。

他にも、エネルギーとして使いきれなかった糖質は中性脂肪に変わり蓄積されるため、内臓脂肪が増加する原因にもなるでしょう。

内臓脂肪が増えると、インスリンの働きを防ぐ物質が分泌されるようになり、インスリン抵抗性が生じます。

インスリンの効きが悪くなった結果、血糖値が高い状態が続き、糖尿病を発症する危険性が高まります。

食物繊維は糖質の消化吸収を緩やかにするため血糖値が急上昇しない

食物繊維の働きは、糖質をゆっくり消化吸収させるため、血糖値の急上昇を抑制できます。

食物繊維は、以下のような食品に豊富に含まれています。

- 海藻

- きのこ類

- 玄米

- ごぼう

- ブロッコリー

- キャベツ

- おくら

食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分類されますが、糖質の消化吸収に関与しているのは水溶性食物繊維です。

さらに、食物繊維を含む食品は咀嚼回数が増えるため、インスリンの分泌が促されて血糖値の上昇が抑制されます。

このように、糖質を摂取する前に食物繊維を摂取すると血糖値の急上昇を予防できるでしょう。

しかし、食物繊維を食べた後すぐに糖質を取ると効果が得られないため、食物繊維と糖質を摂取する時間を15分程空けると血糖値の上昇を抑制できます。

加工食品や清涼飲料水は血糖値を急上昇させるため摂取を控えると良い

加工食品は糖質や脂質、清涼飲料水は砂糖が多く含まれているため、血糖値をコントロールする上で摂取を控えた方が良いです。

ハムやウインナーなどの加工食品は肉から加工される過程で食物繊維が失われ、脂質や塩分、砂糖が多く含まれています。

そのため、血糖値のコントロールが難しくなるだけでなく、高血圧などの病気を発症する危険性も高まるでしょう。

スポーツドリンクに砂糖が含まれているのはよく知られていますが、実は野菜ジュースも砂糖が多く含まれている飲み物です。

野菜ジュースは食物繊維の含有量が少ないものもあり、反対に砂糖は多く含まれているため、血糖値のコントロールに繋がりません。

さらに夏場は冷たい清涼飲料水を飲む機会も増えますが、冷たい飲み物は甘さを感じられない場合もあり、それに気づかずに多量に飲むと高血糖を引き起こします。

このように、加工食品や清涼飲料水は糖分を多く含んでいるため、血糖値を急上昇させないようにするには摂取を控える必要があります。

糖代謝機能を低下させる間食の習慣は糖尿病を発症する危険性を高める

甘いお菓子などを間食として摂取すると、すぐに血糖値が上昇しますが、これはお菓子が消化吸収を容易にする糖質を含んでいるためです。

このような間食を日常的に摂取していると、血糖値の急上昇とインスリンの分泌が繰り返される状態が続きます。

そして膵臓に負担がかかり摂取した糖質を次第に代謝できなくなった結果、インスリンの働きが弱まり、血糖値が下がらなくなります。

膵臓の負担を減らすためには、間食の回数を減らしたり、血糖値を緩やかに上昇させる食べ物を選んだりすると良いでしょう。

しかし、間食の習慣を変えられない場合は糖代謝の機能が低下して、将来的に糖尿病を発症する危険性が高まります。

運動習慣は血糖値の安定化に役立ち糖尿病予防にもつながる

適度な運動習慣は、血糖値のコントロールを改善するため、糖尿病予防に効果があります。

糖尿病予備軍の人にとって、適度な運動は血糖値を下げる効果があり、非常に有効な対策です。

しかし、運動不足の人はエネルギー消費量や筋肉量が少ないため、血糖値が容易に上がってしまう可能性があります。

さらに、運動不足によって肥満を招いた場合、インスリン抵抗性を引き起こしてしまい血糖値が高値の状態が続きます。

インスリンの働きを効率よく利用して血糖値のコントロールを行うためには、有酸素運動や筋肉トレーニングを日々の生活に取り入れると効果的でしょう。

有酸素運動は糖質を効率よくエネルギーに変えるため血糖値が下がる

有酸素運動は、肥満を解消したり血液中のブドウ糖を消費したりするため、血糖値を下げるのに効果があります。

日常生活に取り入れると良い有酸素運動は、以下のものです。

- ウォーキング

- サイクリング

- ジョギング

- 階段を使う

このような有酸素運動を行うと、身体の中にあるブドウ糖をすぐにエネルギーとして消費するため血糖値は下がります。

さらに、運動によってインスリンが活発に分泌されるようになると、血糖値の上昇が緩やかになります。

とくに食後30分〜1時間の間に有酸素運動を行うと、効率よくブドウ糖を利用してエネルギーを消費するため、血糖値上昇の抑制につながるでしょう。

運動不足の人は軽度の有酸素運動から始めて、週に3回程度続けてみてください。

筋肉トレーニングはエネルギーの消費量を増やすため血糖値が下がる

筋肉トレーニングを行い筋肉量を増やすと、ブドウ糖の消費量が増えてインスリンの効果も高まり、血糖値が下がります。

炭水化物を摂取すると身体の中で糖質がブドウ糖に分解されて、血流に乗って各細胞に運ばれた後、エネルギーとして利用されます。

そのため、筋肉トレーニングを行うと筋肉がブドウ糖をエネルギーとして利用し、血糖値は下がるでしょう。

エネルギー消費に効果のある筋肉トレーニングは、以下のとおりです。

- スクワット

- 腹筋

- 立った状態で踵の上げ下げ

さらに、エネルギーとして使われなかったブドウ糖はインスリンの働きにより、グリコーゲンという物質に変換されて筋肉などに貯蔵されます。

しかし、筋肉量が少ないとブドウ糖をグリコーゲンとして貯蔵できないため、血糖値は下がりません。

そして、筋肉に貯蔵できなかったブドウ糖は、脂質に変換されて脂肪として蓄えられます。

筋肉量が増えると肥満になる危険性も回避されて、エネルギー源としても効率よくブドウ糖が利用できるため、筋肉トレーニングは血糖値を下げるのに効果があります。

運動を継続して行うためには楽しさを感じながら行うと良い

血糖値を安定させるための運動は、一度行うだけでは十分な効果は得られず、継続して取り組む必要があります。

そのため、運動を長期間継続できるように、日常生活の中に取り入れたり環境を整えたりすると良いでしょう。

継続して運動を取り入れるためには、以下のような工夫をすると効果があります。

- 近場の買い物は歩いていく

- 運動をする時間を決める

- 音楽を聞いたりテレビを見たりしながら運動する

- 目標を立てる

- スマホアプリなどを利用して歩数や運動内容を記録する

運動は辛さや忙しさから継続できない場合が多いですが、目標を立てて日常生活に運動を取り入れると、自然と続けられるようになります。

その結果、運動を長期間継続できて血糖値のコントロールも良好になり、糖尿病の予防につながります。

良質な睡眠やストレスのない生活は自律神経を整え糖尿病予防になる

血糖値が上がる原因は、睡眠不足や慢性的なストレスが関係している場合があります。

睡眠不足やストレスを感じると血糖値を上昇させるホルモンを分泌したり、食欲のコントロールができなくなったりして、血糖値を上昇させてしまいます。

そして、睡眠不足が続くと疲労が溜まり、ストレスに弱くなったり交感神経が活発になったりしてさらに睡眠不足を招いてしまうでしょう。

睡眠不足とストレスは密接に関わっており、どちらかが乱れると悪循環に陥るため、両者ともに改善が必要です。

血糖値のコントロールをするためには、良質の睡眠を確保して、ストレスを溜めない生活を送る必要があります。

睡眠不足は食欲が増してインスリンの効きが悪くなり血糖値が上がる

睡眠不足や質の悪い睡眠は、インスリン抵抗性が高まるため血糖値を上昇させます。

睡眠不足になると、食欲が増したり昼間の活動量が下がったりするため、血糖値の上昇を引き起こしてしまいます。

グレリンは食欲を増進させてレプチンは食欲を抑制するホルモンですが、睡眠不足になると、グレリンの分泌が増えてレプチンの分泌が減ってしまいます。

そのため、食欲が増進しますが、とくに糖質の多い食品を欲するようになります。

その結果、糖質を多く摂取してしまったり活動量の低下でエネルギー消費も少なくなったりするため、血糖値は上昇するでしょう。

さらに、睡眠不足になると自律神経が乱れてしまうため、交感神経が優位の状態が続きます。

この交感神経が刺激されると、血糖値を上昇させる働きがあるコルチゾールというホルモンが分泌されます。

睡眠不足によってこのコルチゾールの分泌が過剰になった結果、インスリンの感受性が低下して血糖値は上昇します。

このように、睡眠不足は食欲を増進させたりインスリン抵抗性を高めるため、血糖値のコントロールは困難です。

血糖値をコントロールするためには、睡眠時間を7時間は確保し、さらに良質な睡眠をとる必要があります。

良質な睡眠を確保するには、以下のような工夫をすると良いです。

- 寝る前にはスマホやパソコンは見ない

- 睡眠環境を整える

- 夕方以降カフェインを摂取しない

- 寝る前に激しい運動をしない

睡眠習慣を見直して良質な睡眠を確保すると、血糖値の安定化につながり、糖尿病予防に効果があります。

精神的ストレスによって分泌されるホルモンの影響で血糖値は上昇する

精神的ストレスを感じると、交感神経が刺激されて血糖値が上昇するため、コントロールが難しくなります。

これは、交感神経が優位になり、ストレスに反応してコルチゾールというホルモンの分泌量が増加したためです。

コルチゾールは、肝臓に蓄えられていた糖を血中へ放出する働きを促進するため、血糖値は上昇してしまいます。

さらにインスリン抵抗性を引き起こすホルモンでもあるため、慢性的にストレスを感じていると、高血糖の状態が続いてしまいます。

そのため、どれだけ食事に気をつけていても、ストレスの多い生活を続けていると血糖値はなかなか下がりません。

血糖値を改善するためにストレス発散方法を見つけるなど、過度にストレスを溜め込まないように気をつけましょう。

自律神経を整えるリラクゼーションは血糖値の上昇を抑制できる

リラクゼーションを行うと、ストレスを和らげて睡眠不足も解消されるため、血糖値の上昇を抑制する助けになります。

慢性的に感じるストレスや睡眠不足は、血糖値を上昇させてしまいます。

しかし、リラクゼーションを行うと自律神経の乱れが改善されて交感神経が抑制されるため、副交感神経が優位になります。

副交感神経が優位になるのは、ストレスが軽減されて、心身がリラックスしている状態のときです。

このような状態になるとコルチゾールの分泌は減少して、インスリンの働きが促進されるため、血糖値の上昇を抑制できます。

リラクゼーションに効果があるのは、以下のようなものです。

- マッサージ

- アロマテラピー

- ヨガ

- 瞑想

- ゆっくりお風呂に入る

- 寝る前にハーブティーを飲む

リラクゼーションを日常生活に取り入れると、心身ともにリラックスして、自律神経が整います。

リラクゼーションはストレスの軽減や良質な睡眠の確保につながり、その結果血糖値のコントロールが改善されて、糖尿病の発症予防に効果があります。

喫煙や過度な飲酒はインスリンの働らきを妨げるため血糖値が上昇する

喫煙や過度な飲酒を続けると、心疾患の危険性など体にさまざまな悪影響を及ぼしますが、血糖値のコントロールも難しくなります。

このような生活を続けると、血糖値が慢性的に高い状態になるため、糖尿病になる危険性が高まるでしょう。

糖尿病予防には、食事や運動だけでなく、喫煙や過度な飲酒を控えるなど生活習慣を整える必要があります。

健康的な生活習慣を送ると心疾患などの予防だけでなく、血糖値のコントロールにもつながり、糖尿病予防に効果が期待できます。

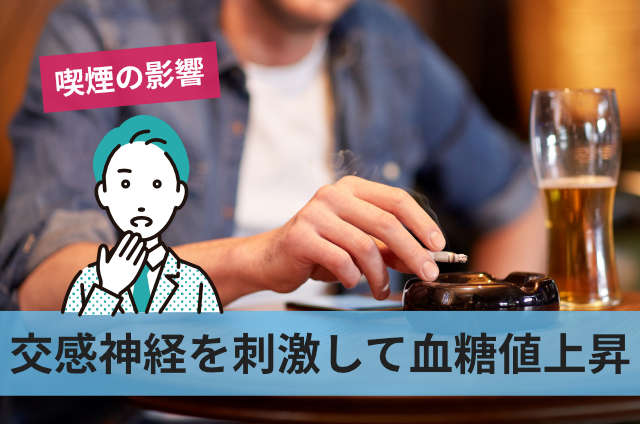

喫煙は交感神経を刺激して血糖値を上昇させるため糖尿病を引き起こす

喫煙をすると交感神経が刺激されるため、血糖値が上がります。

交感神経が刺激されると、アドレナリンやノルアドレナリンなど血糖値を上昇させるホルモンの分泌が促進されますが、その原因はタバコに含まれるニコチンです。

さらに、タバコを吸う本数が多いほど糖尿病になる危険性が高まるため、禁煙をしてインスリンの働きを改善していく必要があります。

喫煙は糖尿病だけでなく、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気を引き起こす原因にもなるため、禁煙を行いこれらの病気を予防していきましょう。

過度な飲酒は肝機能を低下させてインスリン抵抗性を引き起こす

過度な飲酒は、高血糖の原因となり糖尿病を引き起こす危険性を高めます。

ビールや酎ハイなど一部のアルコールは、糖質を含んでいるものもあるため、飲むと血糖値が上昇するでしょう。

しかし、アルコールの中でもウイスキーや焼酎などは糖質を含んでいませんが、これらを多量に摂取すると血糖値は上がってしまいます。

さらに多量に飲酒すると肝臓に非常に多くの負担がかかってしまい、肝機能が低下した結果、血糖値の調整機能が乱れて慢性的に高くなります。

加えて、アルコールが肝臓で分解される過程で多くのエネルギーが利用されるため、糖質や脂質などの代謝が効率よくできなくなります。

代謝ができなくなると中性脂肪の合成が促進されて、肥満や内臓脂肪の蓄積が進んでしまうのも、血糖値を上昇させる原因の1つです。

内臓脂肪からインスリンの働きを妨げる物質が放出されるため、効率よくインスリンが働かなくなり、血糖値を下げられません。

このように過度なアルコールの摂取は、肝臓の機能を低下させたり内臓脂肪を蓄積させたりするため、インスリン抵抗性が高まって血糖値の上昇を招きます。

適量のアルコールはインスリン感受性を高めるため血糖値の上昇を防ぐ

過度な飲酒は糖尿病の危険性を高めますが、適量のアルコールは血糖値のコントロールに有効です。

アルコールは肝臓で代謝される際、ブドウ糖ではなく、アルコールの分解を優先して行います。

その間、肝臓で糖の代謝が進まず、ブドウ糖を血液中に放出する働きが弱まってしまうため血糖値は上がりません。

その結果、インスリンの働きが改善されるため、適量のアルコールは血糖値の上昇を抑制できます。

適量のアルコールは血糖値コントロールに有効であり、糖尿病予防につながるでしょう。

一日の適度な純アルコール摂取量は約20gとされているため、普段から過度の飲酒をしている人は、500mlのビール1本や180mlの清酒程度に留めておくと良いです。

しかし、アルコールの過剰摂取は肝機能低下以外にも膵炎や心血管疾患などさまざまな健康被害を引き起こすため、飲み過ぎには気を付ける必要があります。

生活習慣を改善すると家族歴や加齢があっても糖尿病予防につながる

糖尿病は、遺伝する病気であるといわれており、親が糖尿病である場合は子供もなる確率が高くなります。

健康診断などの診察時や問診時に、家族の中に糖尿病の人がいるか聞かれた経験が一度はあるでしょう。

両親が糖尿病に罹患している場合、その子供が糖尿病を発症する確率は高いです。

そのため、問診で家族歴を聴取して、家族に糖尿病の人がいるとより詳細な検査を行ったり生活改善をしたりするよう指導されます。

しかし、両親が糖尿病であるからといって子供が全員糖尿病を発症するわけではありません。

生活習慣や食習慣を改善していくと、糖尿病の予防は十分に可能です。

遺伝的素因がある人が生活習慣を見直すと糖尿病を予防できる

糖尿病は遺伝的素因があり、親が糖尿病の場合はその子供も発症する危険性が高いです。

これは糖尿病を容易に引き起こしてしまう体質が遺伝するためであり、糖尿病自体が遺伝するわけではありません。

そのため、親が糖尿病であっても子供が発症するとは限らないのです。

このように糖尿病は遺伝的素因もありますが、それ以上に生活習慣が深く関わっています。

遺伝的素因は変えられませんが、生活習慣や食生活を改善して糖尿病になる原因を減らすと、糖尿病予防につながるでしょう。

加齢により耐糖能が低下すると高血糖が続いて糖尿病を発症する

高齢になるにつれて、耐糖能障害が生じて、血糖値が高値になります。

これは、老化に伴う筋肉量の減少や内臓脂肪の増加、さらに膵臓機能の低下が関係しています。

加えて、基礎代謝量が低下してエネルギーとして使われるブドウ糖の消費量が減少するのも、耐糖能障害になる原因の1つです。

このように、エネルギー量の減少やインスリンの働きを阻害する脂肪量の増加が原因となり、血糖値は下がりません。

さらに、老化により膵臓の機能が低下すると効率よくインスリンを分泌できないため、高血糖の状態が続きます。

高血糖の状態を放置した場合、糖尿病を発症する危険性が高まるため、運動を行い筋肉量を増加させたり脂肪の量を減らしたりする必要があります。

食生活改善など予防可能な因子に対処していくと糖尿病の発症を防げる

糖尿病は、遺伝的素因や加齢など避けられない要素が関係している場合もありますが、食生活の改善など予防可能な要因が重なるため発症します。

遺伝的素因や加齢に関しては、不可逆的な因子であるため、自分の力では変えられません。

しかし、それだけで糖尿病を発症するわけではないため、それ以外の予防可能な因子に目を向けていく必要があります。

予防可能な因子には、以下のようなものがあります。

- 食生活の改善

- 適度な有酸素運動と筋肉トレーニング

- 良質な睡眠の確保

- ストレス解消

- 禁煙

- 過度な飲酒を控える

- 肥満の予防

生活習慣を改善して糖尿病を発症させる因子の予防に取り組むと、血糖値のコントロールに効果があり、糖尿病予防につながるでしょう。

糖尿病の予防には家族で目標を共有して取り組むと継続して行える

糖尿病の予防は、個人だけでなく家族全体と取り組むと、無理なく継続して行えます。

糖尿病を発症させないためには、食事内容を一度改善しただけでは不十分です。

規則正しい生活習慣や食習慣を永続的に続けると、血糖値のコントロールができるため、糖尿病予防につながります。

しかし、生活習慣の改善を行うのは大変であり、一人では継続が難しい場合があります。

たとえば、自分以外の家族が自由に食べていると、誘惑につられてしまい挫折してしまうしょう。

そのため、家族全員で目標を共有したり支え合いながら生活習慣を改善したりすると、継続して行えるようになります。

このように家族で協力しながら生活習慣の改善を行うと、糖尿病予防により良い効果が期待できます。

家族全体で行う食習慣の改善は楽しく継続できて糖尿病予防につながる

糖尿病の予防に一番大切なのは食習慣の改善ですが、これを継続して行うのは非常に大変です。

とくに家族の協力なしに一人で頑張っている場合、さまざまな誘惑があったり食事の準備が大変だったりして、楽しく食事ができなくなる可能性もあります。

血糖値のコントロールは、このように継続して行う努力が必要不可欠ですが、一人で食生活を改善するのは非常に辛いです。

そのため、家族と一緒に取り組むと楽しく食事ができて、継続する助けになるでしょう。

生活習慣改善のモチベーション維持には家族と同じ目標を持つと良い

家族全体で同じ目標に向かって生活習慣の改善を継続すると、互いに協力しあって意欲を高められるため、モチベーション維持につながります。

一人ではどうしても挫折してしまったり、途中で諦めてしまったりする場合もあるでしょう。

しかし、家族で同じ目標に向かっていると、辛い時に励まし合ったり助け合ったりできます。

そのため、もう一度頑張ろうという前向きな気持ちに変わり、モチベーションを保てるようになります。

このように一人ではなく、家族と一緒に目標を設定しそれに取り組むとモチベーションを維持するための力となり、生活習慣の改善を継続して行えます。

その結果、血糖値のコントロールが良好になり、糖尿病予防にも効果が期待できます。

子供の頃から生活習慣を整えると無意識に糖尿病の予防行動が取れる

糖尿病の原因は、乱れた食生活や不規則な生活習慣である場合が多いです。

とくに、子供が成長する過程では食事は非常に大切であり、バランスの良い食事を摂取する必要があります。

しかし、核家族化や共働き家庭の増加によって食習慣も多様化している現状もあるため、食習慣や生活習慣が乱れている家庭もあるでしょう。

こうした生活を子供の頃から続けていると、食習慣や生活習慣が成長しても改善できず、将来的に糖尿病を発症する危険性があります。

子供は親の姿を見て、間食や食事の取り方について学んでいきます。

そのため、子供の頃から食事や運動について親と一緒に学び、健康的な生活習慣を身につけると良いです。

その結果、無意識に予防行動が取れるようになり、自然に糖尿病予防につながります。

糖尿病予防には生活習慣の改善を長期間継続する必要がある

糖尿病を予防するためには、食習慣や運動習慣の改善に加え、禁煙や過度な飲酒を控えるなどさまざまな要因の見直しが重要です。

血糖値が上昇する原因は食事やストレス、睡眠不足などの生活習慣だけでなく、加齢や遺伝などの影響を受ける場合もあります。

たとえば、食事を摂取する順番や内容、適度な運動を日常生活の中に取り入れるなどです。

これらの取り組みと糖尿病に関する知識が結びつくと、食生活や生活習慣の改善が必要であると理解できるため、予防意識にもつながります。

その結果、長期的に継続できるようになり、血糖値のコントロールに役立つでしょう。

このように糖尿病予防には生活習慣の改善が非常に大切であり、継続して行う必要があります。