健康食品として宣伝される機会の多い黒酢は、健康管理に気を配っている人にとっては、気になる食品の1つではないでしょうか。

黒酢はアミノ酸や酢酸を含んでいるため、血糖値コントロールへの効果が期待されています。

一方で、製品によっては糖質量が多く、適切な摂取方法を守らなければ糖尿病リスクを悪化させます。

本記事では看護師である筆者が、糖尿病患者や血糖値コントロールを考えている人向けに、黒酢を摂取するときのポイントをまとめました。

- 黒酢はその製造方法から、アミノ酸や酢酸が比較的多く含まれている

- アミノ酸には、インスリンの分泌を助ける働きがある

- 酢酸には、食後の血糖値上昇を抑える働きがある

- 黒酢に含まれる酢酸は、歯や粘膜を傷つける可能性がある

- 黒酢を摂取する際は、タイミングと濃度、量を守る必要がある

黒酢を摂取するときは、本記事のポイントを必ず押さえた上で、利点を上手に活かしていきましょう。

黒酢は米や大麦を原料に長期熟成して作られる

黒酢は玄米や大麦を原料として、じっくり発酵と熟成して作られます。

黒酢にも種類があり、一般的な黒酢は玄米を原料にしています。

麦黒酢(大麦黒酢)と呼ばれるタイプでは、主に大麦を原料として使用しており、玄米に比べて香ばしさが強いのが特徴です。

黒酢は、お酢のなかでも穀物酢に分類されます。

お酢といってもその種類は豊富で、原料によって分類されています。

| 酢の種類 | 主な原料 | 特徴 |

|---|---|---|

| 穀物酢 | 米、麦、とうもろこし等の穀類 | さっぱりとした風味があり、日本で最も一般的 |

| 果実酢 | リンゴ、ぶどうなど | 酸味があり、フルーティーな香り |

| 合成酢 | 酢酸などの化学成分 | 安価でシンプルな風味 |

黒酢の製造方法では、鹿児島県の壺造り黒酢などを耳にする機会があります。

基本的に以下の流れで、黒酢は製造されます。

- 壺に玄米や大麦と、米麹、水を入れる

- 麹の働きで、玄米のデンプンが糖に分解される

- 自然に存在する酵母が、糖をアルコールに変える

- アルコールを酢酸菌が酸化して、酢に変える

- そのまま半年〜3年ほど熟成させる

- 熟成によって色が黒くなり、うま味やまろやかさが増す

- アミノ酸や有機酸の含有量が増加する

このなかでも重要なのは、4番目の発酵という働きによって、アミノ酸と酢酸が比較的多く含まれている点です。

黒酢は長期間熟成されているため、麹由来の酵素や微生物が持つ酵素によって、玄米や大麦に含まれるタンパク質がアミノ酸へどんどん分解されます。

ただし、栄養素の含有量は製品ごとで異なる点は理解が必要です。

なぜアミノ酸と酢酸が、糖尿病との関係において重要なのかは、次の内容で説明します。

参考:日本の発酵食品

黒酢が糖尿病で注目されている理由は含まれる成分にある

糖尿病で黒酢が注目されている理由は、含まれている成分にあります。

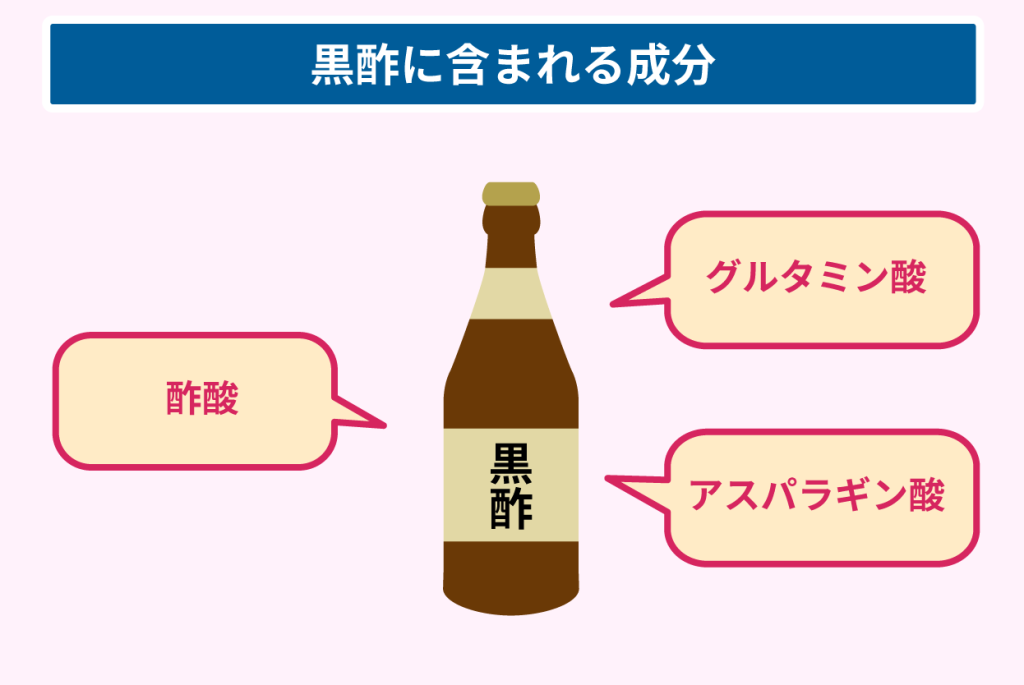

黒酢には、上述した通り以下の成分が含まれています。

- グルタミン酸やアスパラギン酸などのアミノ酸

- 酢酸

アミノ酸がたくさんつながって出来た化合物がタンパク質で、アミノ酸は食べ物の味や栄養に深く関わっています。

代表的なアミノ酸にグルタミン酸とアスパラギン酸があり、それぞれの違いは以下です。

| アミノ酸 | 特徴 |

|---|---|

| グルタミン酸 | うま味成分として有名で、味噌や醤油、チーズにも多く含まれる |

| アスパラギン酸 | 酸味を感じるアミノ酸で、豆類、魚介類にも多く含まれる |

酢酸は酢の主成分で、酢がすっぱいのはこの酢酸によるものです。

一般的な黒酢には、酢酸が4~5%含まれています。

これらの成分がどのように糖尿病へ影響を与えるのかは、以下で解説します。

参考:醸造酢の日本農林規格

発酵食品および熟成食品の味質に及ぼす D-アミノ酸の影響についての考察

糖尿病に予防には、普段からの対策が必要となります。

特に食事面での対策を考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

黒酢はアミノ酸(グルタミン酸・アスパラギン酸など)が比較的多く含まれている

黒酢はその製造方法から、アミノ酸が比較的多く含まれています。

これらのアミノ酸のなかでも特に、グルタミン酸とアスパラギン酸の量が多いと、糖尿病になるリスクが上がるという報告が増えています。

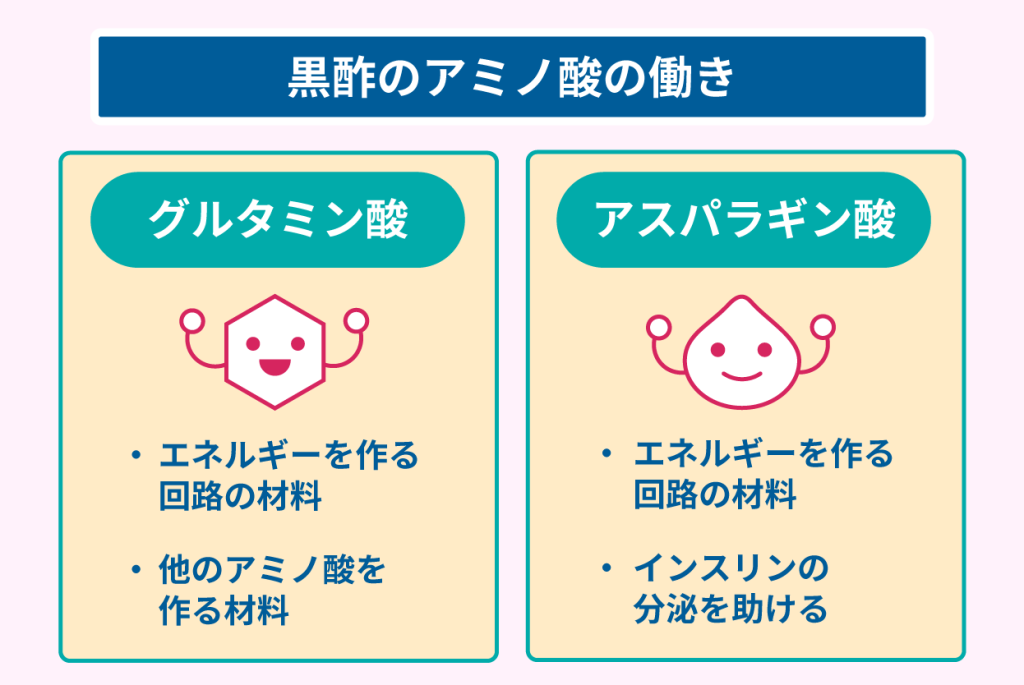

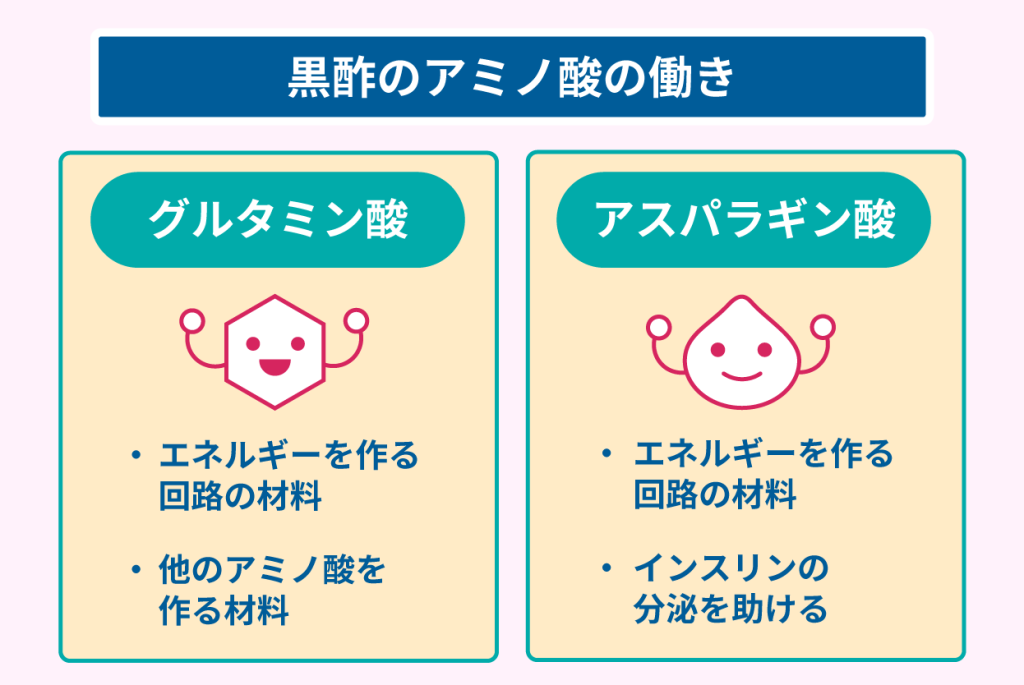

しかし適量であれば、グルタミン酸とアスパラギン酸は体内で以下の働きをしてくれます。

| アミノ酸 | 体内のはたらき |

|---|---|

| グルタミン酸 | ・TCA回路という、エネルギーを作る回路の材料になる ・他のアミノ酸を作る材料になる |

| アスパラギン酸 | ・TCA回路という、エネルギーを作る回路の材料になる ・膵臓の細胞でエネルギーを増やして、インスリンの分泌を助ける |

人の身体は、糖質や脂質、たんぱく質といった食べ物をエネルギーに変えて活動しています。

そして、そのエネルギーを作るためには、回路が必要です。

副産物は身体に色々な悪影響を及ぼし、ミトコンドリアを疲れさせる原因です。

グルタミン酸とアスパラギン酸の量が多い状態は、エネルギーを作る回路を過剰に回して、副産物を大量発生させてしまいます。

インスリンとミトコンドリアはお互いの働きを支え合う存在で、ミトコンドリアが疲れてしまうと、インスリンの働きも弱まってしまうのです。

反対に、グルタミン酸とアスパラギン酸の量が適度であれば、ミトコンドリアのエネルギーも適度に増やしてくれます。

エネルギーが適度に増えると、ミトコンドリアも元気になり、インスリンの働きを助けてくれます。

リンゴ酸-アスパラギン酸NADHシャトルメンバーAralar1は、ベータ細胞におけるグルコース代謝運命、ミトコンドリア活性、およびインスリン分泌を決定します

黒酢にも含まれる酢酸が一時的に吸収速度へ影響を与えると報告されている

黒酢の主成分である酢酸は、糖の吸収スピードを一時的に遅くするという報告があります。

酢酸が糖の吸収スピードを遅くさせる理由は、以下の働きによるものです。

| メカニズム | 解説 |

|---|---|

| 胃の排出速度を遅くする | 食べたものが腸に届くまでの時間が延びる |

| 炭水化物の分解酵素を抑える | アミラーゼといった酵素の働きを弱めて、糖に分解されるスピードが落ちる |

| 糖の吸収をゆるやかにする | 腸の中のpHを変化させて、吸収を抑える |

ご飯やパンには糖質が含まれており、身体の中に入ると、以下の流れで分解されて血糖値が上昇します。

- 唾液に含まれる酵素によって、糖質が小さな糖に分解される

- 胃の中に移動するが、胃内は酸性であるため酵素の働きが止まる

- 小腸に移動して、再び酵素が働き、最終的にブドウ糖まで分解される

- ブドウ糖が小腸から吸収されて、血液中に入る

- 血糖値が上昇する

酢酸は1から5の流れの中でも、小腸への移動を遅らせたり、腸内のpHを変化させて酵素の働きを弱めたりします。

その結果、糖の吸収スピードが遅くなり、血糖値の上昇がゆるやかになるのです。

参考:酢酸の生理機能性

黒酢は食後血糖値へ影響するという研究結果があるが効果には個人差がある

先述してきた通り、黒酢に含まれる酢酸には食後の血糖値上昇を抑える可能性があると、いくつかの研究で報告されています。

しかしその効果は、以下の要素によって個人差が生まれます。

- 年齢

- 体質

- 食事内容

- 腸内環境

人は年齢を重ねると、消化や代謝のスピードがゆっくりになり、酢酸による影響の受け方にも差が出ます。

肉や野菜が中心の食事では、もともと血糖値があまり上がらず、黒酢の効果が目立ちません。

さらに、酢酸は腸の中の細菌と関係しているため、腸内の菌のバランスが違うと吸収や反応の仕方も変わります。

このように、一人ひとりの身体の状態によって、効果に差が生まれると理解しておきましょう。

参考:高機能発酵食品開発のための発酵食品セラミドの機能性解明

酢の摂取は、食後のグルコースとインスリンの反応を弱める可能性があります。臨床試験の系統的レビューとメタアナリシス

血糖値が気になる人が黒酢を摂取するときの3つのポイント

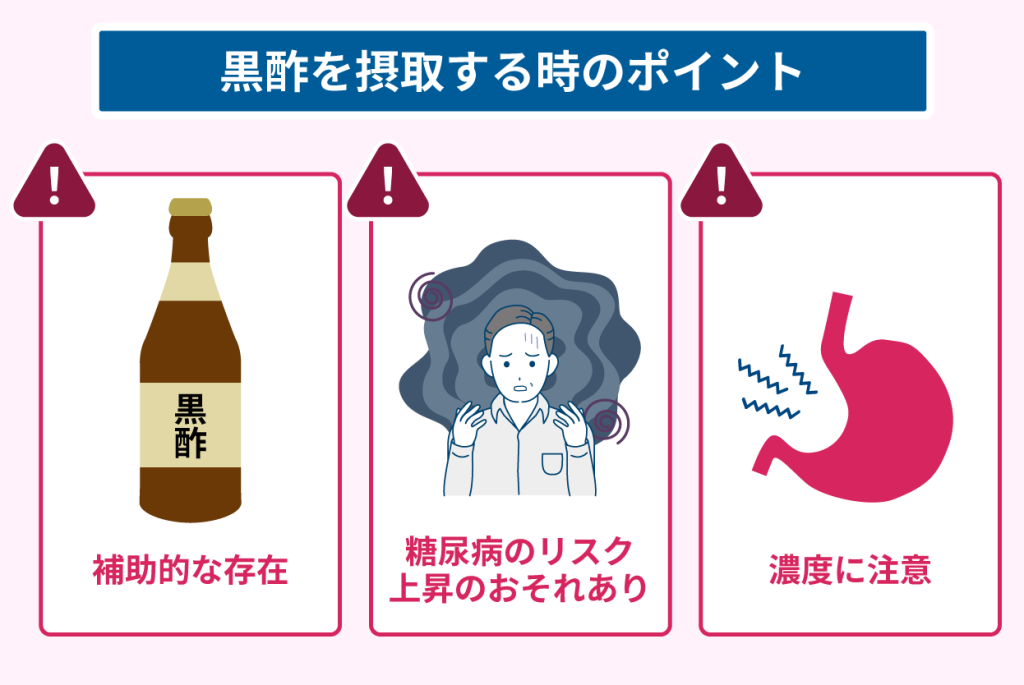

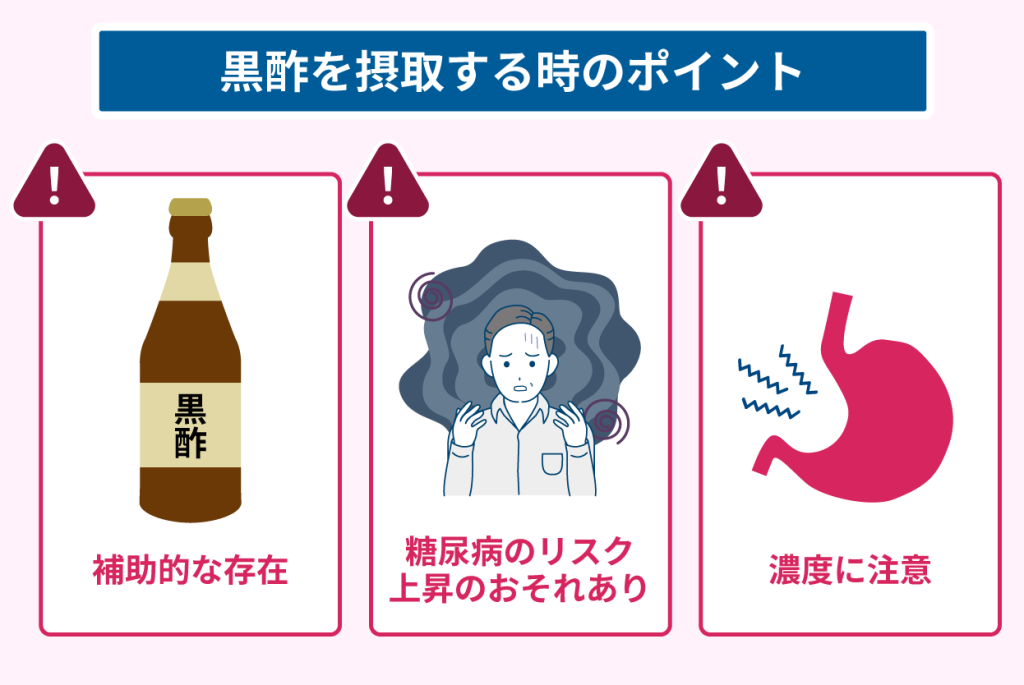

黒酢には血糖値の上昇を抑える利点がある一方で、糖尿病患者や血糖値が気になる人が摂取するときには、注意すべきポイントが存在します。

具体的には、以下3点を押さえておく必要があります。

- 黒酢は、あくまで補助的な存在である

- 適量を守らないと、糖尿病のリスクが上昇する

- 濃度に注意して使用しなければ、胃への刺激や歯のエナメル質への影響がある

上記3点を守らなければ、血糖値の上昇や網膜症、神経障害といった糖尿病の病状悪化を招いてしまう可能性があります。

以下では、それぞれわかりやすく説明しているため、確認しておきましょう。

黒酢はあくまで補助的な存在である

1つ目のポイントは、黒酢はあくまでも補助的な存在という点です。

黒酢には、酢酸やアミノ酸などが含まれており、食後血糖値の上昇をゆるやかにします。

CMなどでも健康に役立つといわれていますが、あくまでも作用は軽度であり、決して薬ではありません。

そのため、黒酢だけで血糖値のコントロールをするのは非常に難しいです。

黒酢を健康的に活用するためには、正しい使い方を理解して、食生活の一部として取り入れる意識をしましょう。

血糖値が気になる人は適量を守らないと糖尿病のリスクが上昇する

2つ目のポイントは、適量を守らなければ糖尿病のリスクが上昇する可能性がある点です。

しかし、製品によっては砂糖やはちみつが加えられているものもあり、含有成分を確認しておく必要があります。

黒酢の適量はメーカーによって異なるものの、1日あたりおおよそ大さじ1から2杯程度である場合が多いです。

それ以上の摂取は、食事全体で糖質摂取量を増やしてしまいます。

糖質摂取量が多ければ多いほど、血糖値の上昇を避けられないため、特に甘味入りの黒酢を摂取するときには注意するようにしましょう。

血糖値を下げるためには、糖質を上手にコントロールすることが大切です。

最近の研究で、ポリフェノールの一種に食事からの糖吸収を抑える効果があることが明らかになっています。

詳しくは「糖質の吸収を抑え、食後血糖値が上がりにくくする成分」の記事をご覧ください。

黒酢は濃度に注意しなければ胃への刺激や歯のエナメル質への影響がある

最後のポイントは、濃度や摂取量に注意しなければ、胃への刺激や歯のエナメル質への影響がある点です。

黒酢には酢酸が含まれているため、大量に摂取すると胃や歯、のどを傷める可能性があります。

酢酸はpHが2〜3程度の酸性物質で、濃度が高いと粘膜や歯を傷つけてしまう力を持ちます。

酸性物質は身体に触れると、細胞を破壊したり、粘膜のバリア機能を壊したりします。

これは歯においても同様で、歯の最も外側を覆っているエナメル質を、徐々に溶かしていきます。

そのため、摂取するときは濃度や量を守る意識が必要です。

参考:臨界pHとは何ですか、そしてなぜ歯は酸に溶けるのですか?

2014年米国毒物管理センター協会の全国毒物データシステム(NPDS)の年次報告書:第32回年次報告書

糖尿病患者が血糖値コントロールを考慮して黒酢を摂取するときのポイント

先述した、黒酢を摂取するときのポイントを理解した上で、次では血糖値コントロールを考慮した摂取方法を説明します。

主に、黒酢を摂取するときのポイントは以下の2点です。

- 食事に加えて摂取しやすくする

- 飲むときは必ず希釈し、空腹時や原液の摂取は避ける

飲んだ経験がある人は知っている通り、黒酢は強い酸味と独特の香りがあり、苦手としている人も少なくありません。

食事に加えると、酸味や香りがまろやかになるだけでなく、以下の効果も得られます。

- 食事と一緒に摂ると、酢酸が食べ物と混ざり合い、粘膜への刺激が減る

- 料理に混ぜると、単独で飲むよりも歯に直接ふれる酸の時間が短くなり、エナメル質を守れる

黒酢を使った料理には、黒酢のあんかけや酢の物、煮込み料理などがあり種類も豊富です。

また酢酸は、粘膜や歯を傷つける可能性があるため、飲むときは必ず希釈する必要があります。

特に空腹時は食後に比べて胃液の分泌も少なく、胃をバリアする機能が弱まっているため、摂取するタイミングも意識しましょう。

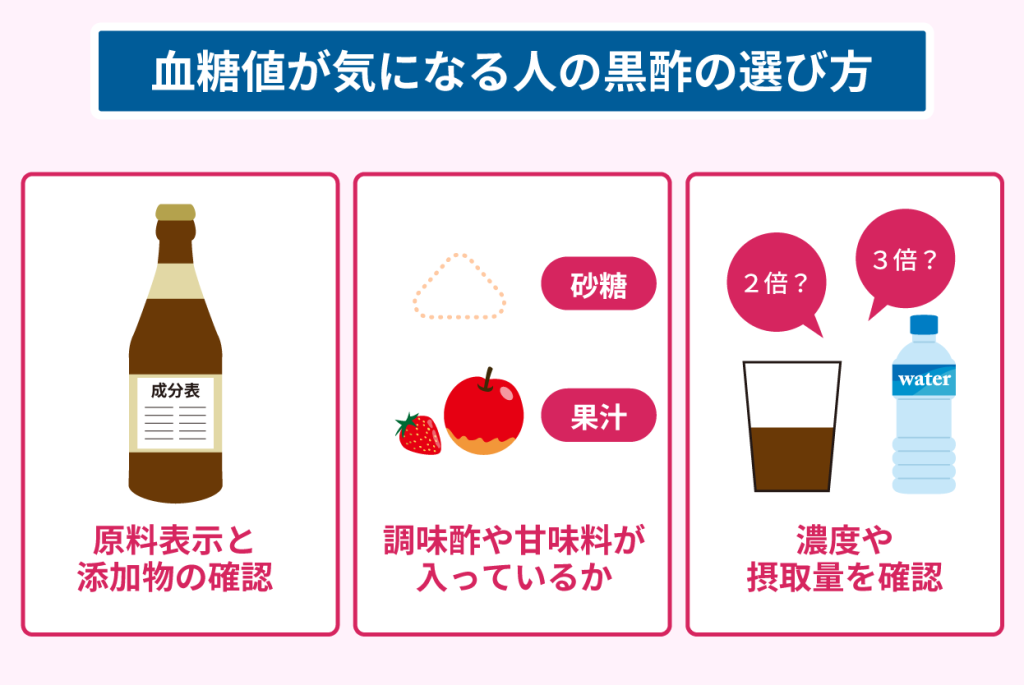

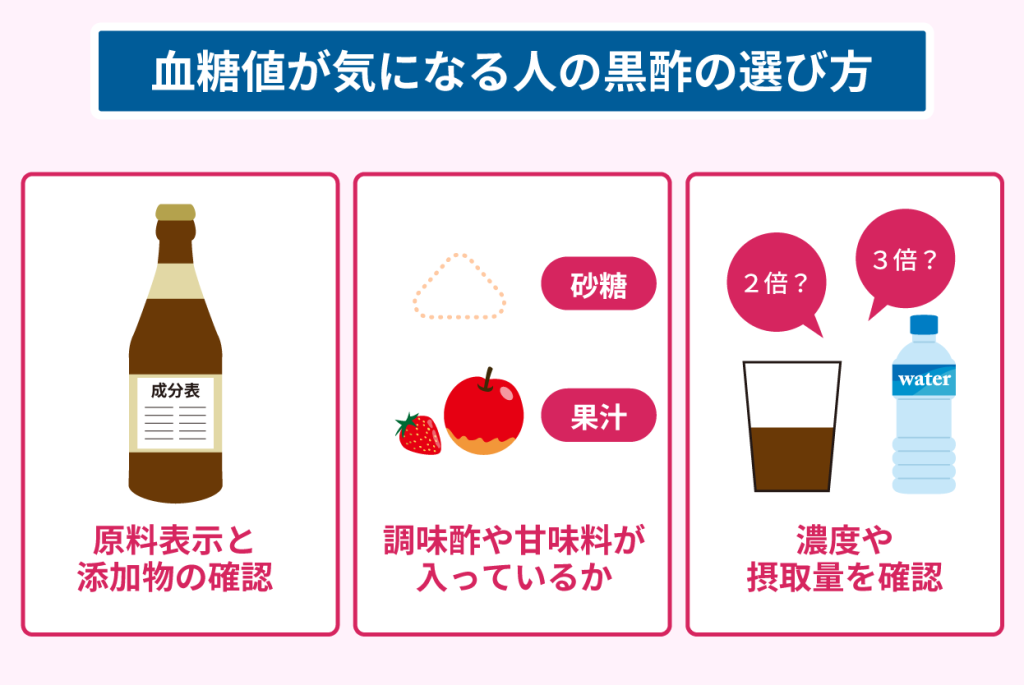

血糖値が気になる人が黒酢を選ぶ際の3つのポイント

次に、黒酢を選ぶ際の3つのポイントを説明します。

今後黒酢の摂取を検討している人は、購入する前に確認しておくのが良いでしょう。

以下が、黒酢を選ぶ際のポイントになります。

- 原材料表示と添加物の有無を確認する

- 調味酢や甘味料が加えられた製品かどうか

- 製品の濃度や推奨摂取量を確認する

調味酢や甘味料が加えられた製品は、一般的な黒酢に比べて糖質量が多く、1日あたりの適量も異なります。

種類の確認とあわせて、糖尿病患者であれば調味酢ではなく純酢を購入しておくと良いです。

さらに、黒酢を購入する際には、製品の濃度や推奨摂取量の確認も重要になります。

なぜなら、黒酢の濃度や推奨摂取量は製品やメーカーごとに異なるためです。

これらのポイントを押さえると、黒酢の利点を活用した血糖値のコントロールが比較的できるようになります。

血糖値が気になる人は黒酢を血糖管理の一助として活用しよう

黒酢を上手に活用して、血糖管理の助っ人として役立たせるためには、正しい摂取方法の理解が重要です。

黒酢には、酢酸やアミノ酸といった成分が含まれており、血糖値コントロールへの良い影響を与えてくれます。

さらに製品によっては糖質量が多く、過剰摂取は糖尿病のリスクへとつながります。

そのため継続的な効果を期待するには、医療従事者の指導を受ける必要がある一方で、自分自身での意識的な血糖管理が最も重要です。

本記事をしっかり読んで、ポイントを押さえた上で黒酢を活用するようにしましょう。