グルコース、すなわち血糖値のコントロールは、健康を守る上で非常に重要です。

放っておくと生活習慣病のリスクが高まる一方、生活習慣を少し見直すだけでも十分改善できます。

この記事では、グルコースを下げる方法や有効な生活習慣について詳しく解説します。

自分の状態を知り、一歩ずつ健康的な未来へと歩みを進めましょう。

- グルコースが高くなる理由

- 有効な食事管理

- 大切な運動習慣

- 睡眠やストレスとグルコースの関係

- グルコース傾向とセルフチェック方法

- 専門機関へ受診する重要性

グルコースや血糖値が気になる人、健康な身体で長く過ごしたい人はぜひ最後までご覧ください。

インスリン不全やホルモンバランスの乱れがグルコースを高くする

グルコースが下がらない理由として、インスリン不全やホルモンバランスの乱れがあげられます。

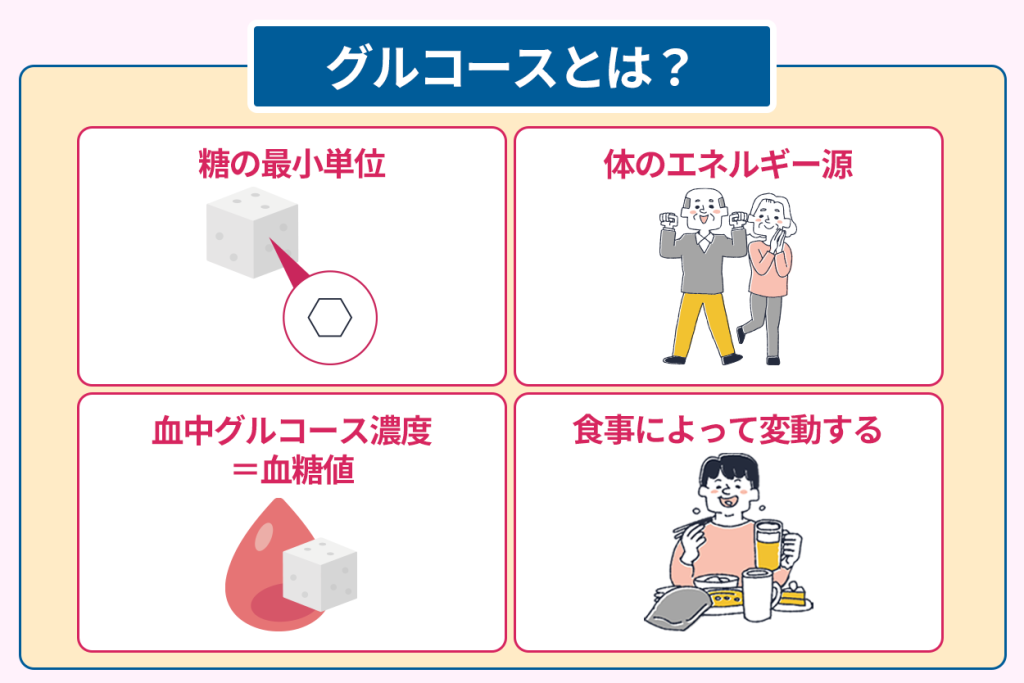

グルコースは、私たちの身体にはとても重要なエネルギー源であり、不足すると集中力が落ちたりめまいが起きたりします。

血液中に存在する糖はほとんどがグルコースであるため、血中グルコース濃度と血糖値はほとんど同じ意味で使われます。

血液中のグルコース濃度は、一般的に食事の影響を受けて変動するものです。

摂取した食物は消化と分解を繰り返し、小腸内でグルコースとなります。

グルコースは小腸から吸収され、血液中に移動し、身体全体に広がる栄養素です。

結果として、血液中のグルコース濃度は下がります。

インスリンの働きが悪くなると、グルコースが細胞に取り込まれずに血液中に残り、血液中のグルコースは高値のままです。

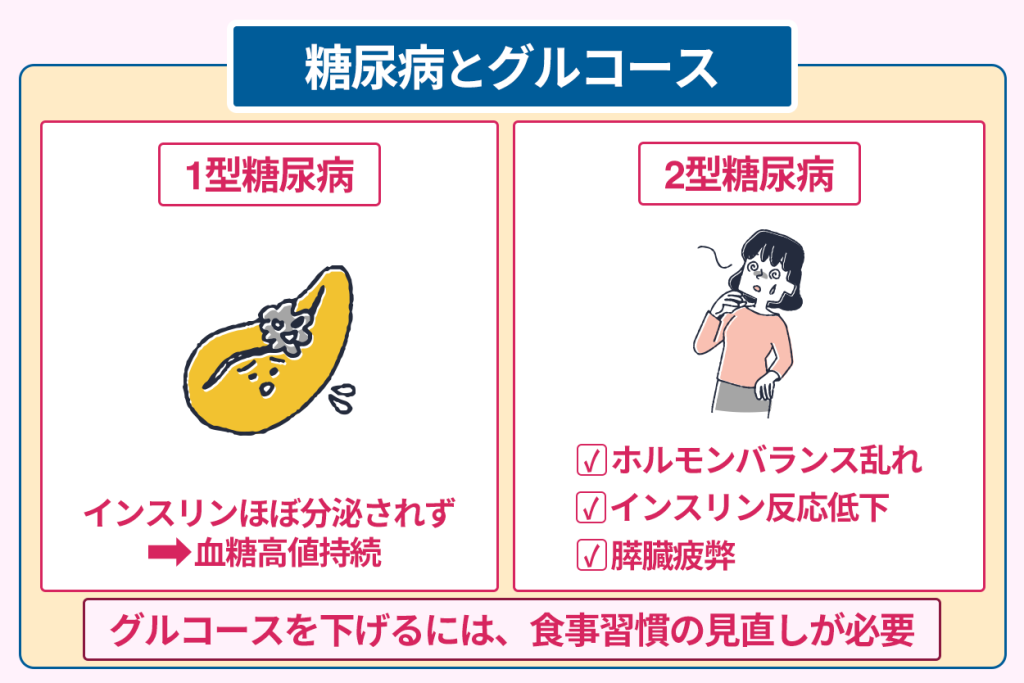

1型糖尿病はインスリンがほとんど分泌されず、グルコースが細胞に取り込まれないため、血液中にグルコースがたまり続けてしまいます。

2型糖尿病はグルコースや血糖に関わるホルモンバランスの乱れやインスリンへの反応の低下、膵臓の疲弊が起こり、血液中のグルコース値が高値になります。

グルコースを下げるには、食事習慣の見直しが必要です。

栄養素の取り方を意識した食事法がグルコースを下げる

グルコースを下げるための食事法としては、栄養素の取り方にいくつかポイントがあります。

はじめに低GI食品、食物繊維を導入しましょう。

高GI食品を多く摂ると、食後にグルコースが急激に上昇する傾向があります。

低GI食品としては、玄米やオートミール、卵などが代表的です。

さらに食物繊維の中でも、水溶性食物繊維には粘性があり、腸内で糖の吸収を緩やかにする作用があります。

水溶性食物繊維としては、押し麦やオートミール、納豆などが代表的です。

次に、タンパク質や良質な脂質との組み合わせも重要となります。

糖だけを摂取すると、すぐに小腸で吸収されてグルコースが急上昇する一方、たんぱく質や脂質を一緒に摂取すると胃から腸への移動がゆっくりになります。

その結果、糖の吸収は緩やかとなりインスリンの分泌も円滑に行われ、グルコースの急激な上昇は抑制されるのです。

さらにタンパク質や脂質は消化に時間がかかるため、食後の満腹感が持続し、結果として間食や過食を防ぐのに役立ちます。

タンパク質を含む食材で代表的なのは、鶏肉や魚、卵などです。

良質な脂質は、オリーブオイルやナッツ類などがあげられます。

他にも、食事の順序や間隔の工夫によってもグルコースの急上昇を抑える効果が得られます。

食事の順序は水溶性食物繊維から摂取し、最後に炭水化物を摂取するのがおすすめです。

水溶性食物繊維が小腸の粘膜を覆い、炭水化物に含まれる糖の消化吸収がゆっくりになり、グルコースの上昇が緩やかになります。

もちろん、順番を守っても過剰に食べるとグルコースは上がるため適量を心がけてください。

食間が長かったり食事を抜いたりすると、次の食事での過食につながるため、食事の間隔は空けすぎない方が望ましいです。

さらに毎日決まった時間に食事をとると、グルコースの安定につながります。

食事時間の乱れによって、体内時計と代謝機能との調和が崩れ、グルコースの安定性が損なわれるのです。

食事以外にも、運動習慣の見直しをするとグルコースの低下が期待できます。

参照元:「食物繊維」は肥満・メタボ、糖尿病の人にもメリットが大きい 玄米など「全粒穀物」でリスク低下-日本肥満症協会

Why Your Breakfast Should Start with a Vegetable-TIME

「朝型の食事スタイル」で糖尿病を改善 血糖値が低下 食事は1日3食がもっとも健康的

体をいたわる食事/食生活の改善-糖尿病ネットワーク

運動にはグルコースを消費すると共に上昇を抑える効果がある

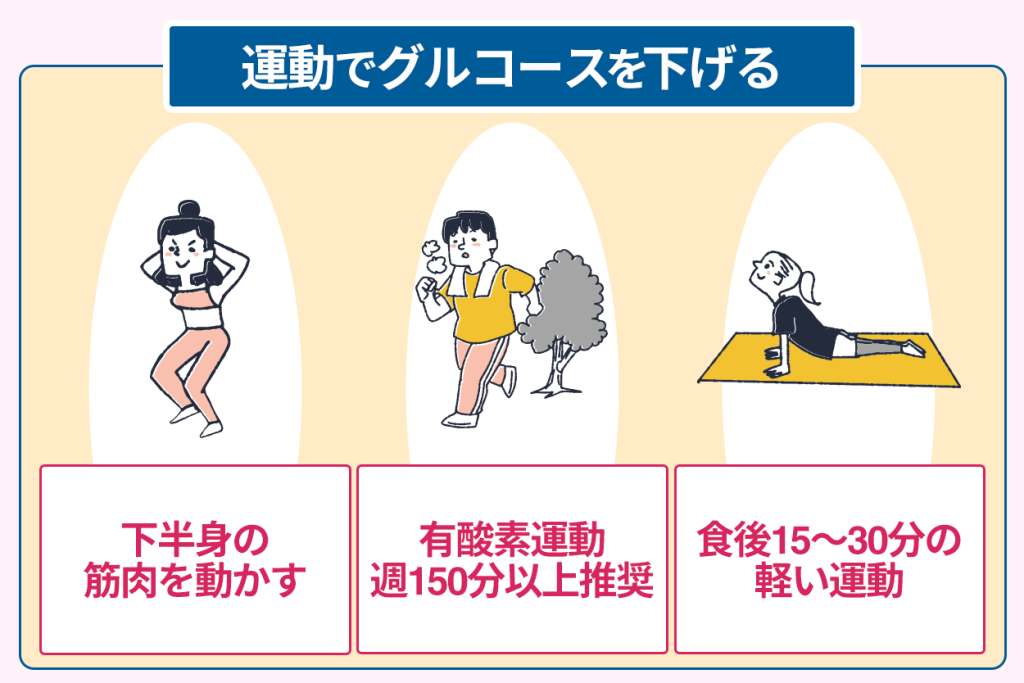

大きな筋肉を使った運動は、体内のグルコースを消費するだけでなく、運動後もグルコースの上昇を抑える効果があります。

運動によるグルコース消費は、インスリンに依存しません。

多くのグルコースが筋肉により消費され、自然に下がります。

さらに運動後は、数時間から48時間にわたり筋肉のインスリン感受性が著しく向上するのです。

それにより同じ量のインスリンを利用しても、筋肉がより多くのグルコースを取り込めるようになります。

インスリン感受性を高めるには、大きな筋肉を動かす多関節運動が特に効果的です。

具体的には、下半身の大筋群は筋肉量が大きいため、グルコースの消費量も大きくなります。

スクワットやレッグプレスで、下半身の筋肉を動かしましょう。

もちろん網膜症や神経障害などの合併症がある場合は、医師の指導のもとで運動計画を立てる必要があります。

さらに、糖尿病治療薬による低血糖にも配慮してください。

日々の活動量を無理のないよう増やすには、生活の中に運動を取り入れる方法があります。

それは、テレビを見ながらストレッチするといった、ながら運動です。

例えば、エレベーターではなく、階段を使うとただの移動が運動に変わります。

グルコースを下げるには、無理なく、継続ができる運動方法を見つけてください。

なお、食事と運動の他にも見直したい生活習慣があります。

睡眠不足と過度なストレスはグルコースを上昇させる

睡眠やストレスも、運動や食事と同じくグルコース管理に欠かせない要素です。

ストレスホルモンは、インスリン分泌に非常に大きな影響を与えます。

十分な睡眠をとらないと、身体はストレスホルモンを多く分泌するようになるのです。

それによりインスリン感受性が低下し、インスリンが放出されても細胞がグルコースを取り込めず、グルコースの高値な状態が続きます。

さらにストレスホルモンは、肝臓からグルコースを放出させる働きもあり、血液中のグルコース濃度を押し上げます。

夜中に何度も目覚めたり浅い眠りが続いたりすると、日中の食欲をコントロールするホルモンも乱れます。

その結果、甘いものや炭水化物への欲求が高まり、グルコースを乱す悪循環につながります。

これは、強いストレスを感じた時も同様です。

ストレスや不安を感じると、脳は身体が危機状態にあると判断し、ストレスホルモンが放出されます。

インスリン感受性は低下し、肝臓からグルコースが血液中に送り出されます。

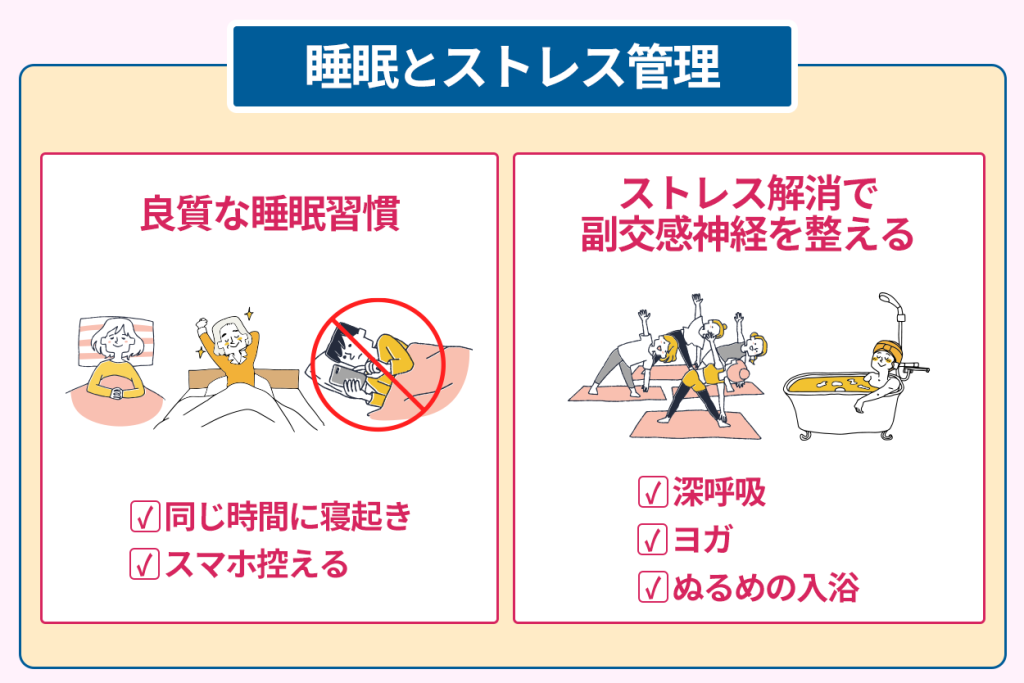

要するにグルコースを下げるには、良質な睡眠とストレスのコントロールが必要です。

良質な睡眠のためには、環境づくりや睡眠習慣を整えてください。

例えば毎日同じ時間に寝起きする、寝る前のスマホ使用を控えるなど、基本的な工夫がホルモンを整えてくれます。

さらにストレス解消には、リラクゼーション法がおすすめです。

副交感神経を優位にし、身体を危機状態から休息へ導きます。

例えば深呼吸やヨガ、ぬるめの入浴などです。

ストレスホルモンをうまく整えると、グルコースの安定につながります。

これらの生活習慣の改善と並行して、血糖値をセルフチェックすると効果を実感できます。

たった一晩の「不眠」でメタボや糖尿病に 睡眠を改善するための7ヵ条-日本肥満症予防協会

グルコース傾向のセルフチェックは生活習慣を見直すきっかけとなる

グルコース傾向を知ると、健康の見えない変化を可視化する第一歩となります。

1日の中で血糖値がどのように変動しているのか、そのパターンをグルコース傾向といいます。

血糖値は食事や運動など、様々な影響で日々大きく揺れ動くものです。

急激な変動が頻繁に起きると、疲労感や集中力の低下、さらにはインスリン抵抗性の進行につながります。

グルコース傾向を知ると、高血糖にいち早く気づくとともに、自分に合わせて現在の生活習慣を調整可能になります。

ドラッグストアで気軽に手に入り、小型で持ち運びもできます。

採血とは異なり、センサー付きの針で指先から少量の血液を採取し、数秒で血糖値を表示する簡易的な測定方法です。

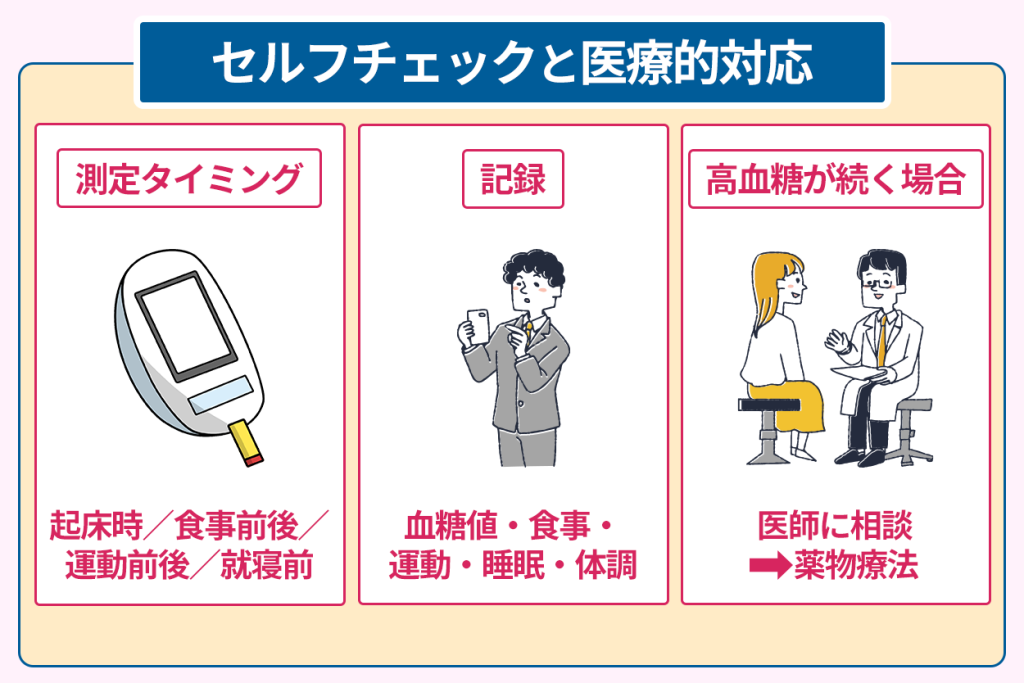

血糖値の測定は、時間帯とシーンを意識して記録すると、自分の傾向が見えてきます。

グルコース傾向を知るための血糖測定としては、下記のタイミングがおすすめです。

| 起床時 | 夜間のインスリン反応や睡眠中の代謝状態を把握できます。 |

|---|---|

| 食事前後 | 食事による血糖値の変化を把握できます。 |

| 運動前後 | 運動が血糖値にどのような影響を与えているかを把握できます。 |

| 就寝前 | 夜間の血糖コントロールを予測する参考になります。 |

これらの測定タイミングを組み合わせると、グルコース傾向はより詳しく把握できます。

記録を残す際は、アプリを活用する方法と手書きで記録する方法のいずれも有効な手段です。

ただ血糖値を記録すると、グラフに線が引かれるだけになります。

グルコース傾向を生活習慣の調整に役立てるためにおすすめの記録項目は、下記のとおりです。

- 測定タイミングも含めた血糖値

- 食事記録

- 運動記録

- 睡眠記録

- 体調やストレス

グルコースを下げるには、上手に自分のグルコース傾向と向き合い、日々の生活習慣の改善につなげましょう。

参照元:血糖自己測定-糖尿病情報センター

7章 糖尿病の自己管理教育と治療支援-糖尿病診療ガイドライン

薬物療法や医療的なアプローチが必要な場合もある

血糖測定の結果、血糖値が慢性的に高く推移する場合には薬物療法や医療的介入を検討してください。

生活習慣の改善を試みた上で、血糖管理が不十分であると判断された場合は、経口血糖降下薬が処方されます。

さらに、経口薬では血糖管理が難しい場合やインスリン分泌の機能が大きく低下している場合には、インスリン注射が必要です。

ただどんな薬にも副作用はあり、糖尿病の治療薬も例外ではありません。

糖尿病の治療薬は、血糖の状態だけでなく、どのような合併症のリスクを抱えているかをふまえて選ばれます。

糖尿病は、放置すると身体のあらゆる器官に深刻なダメージを及ぼす病です。

そのため血糖値を下げるだけではなく、その先にある合併症を防ぐ必要があります。

薬にはそれぞれ作用の特徴と副作用、そして合併症への効果の違いがあります。

処方する医師の指示に従うのではなく、医師とともに薬を選ぶと良いでしょう。

血糖値は、日々のささいな変化にも影響を受けます。

したがって、治療も一度決めたら固定するものではなく、定期的な検査と受診により治療内容も変更する必要があります。

参照元:糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告 (国際標準化対応版)

グルコースの安定化が心と身体の健康を長期的に支える

グルコースの安定化は、心身の健康を維持する上でとても重要です。

急激なグルコースの変動は、疲労感や集中力の低下を引き起こし、長期的には糖尿病や動脈硬化といった深刻な病気につながる恐れがあります。

さらに、グルコース管理は日々の生活に加えて医学的支援によって成り立ちます。

セルフチェックやその記録を通して自分の身体に関心を持ち、変化に気づく力を養いましょう。

自分の傾向を把握しながら最適な対応を継続すると、重篤な合併症予防につながります。

さらに、必要に応じて専門家の知識や経験を取り入れると、長期的な健康維持に役立ちます。