健康な人の血糖は、糖代謝によって身体のエネルギーへの変換や筋肉内への貯蔵が行われています。

しかし、糖尿病は糖代謝に異常をきたし、血糖値が慢性的に高くなってしまいます。

- 糖代謝とは

- 糖代謝異常の種類と特徴

- 糖代謝異常が健康に及ぼす影響

- 糖代謝異常を見つけるための検査項目

- 糖代謝異常の予防方法

この記事を読み、糖代謝異常についての理解を深めて糖尿病を予防しましょう。

糖代謝とは糖質が体内で利用される一連の過程のこと

食事によって取り込まれた糖分は、内臓での消化吸収によってブドウ糖に分解されます。

糖代謝によって人間の血糖値は変動し、健康を維持しています。

この糖代謝の異常によって血糖の量を適切に調整できず、慢性的に血糖値が高い病気が糖尿病です。

糖代謝異常という表現は、血糖値の調節に関わるさまざまな異常状態を総称して用いられています。

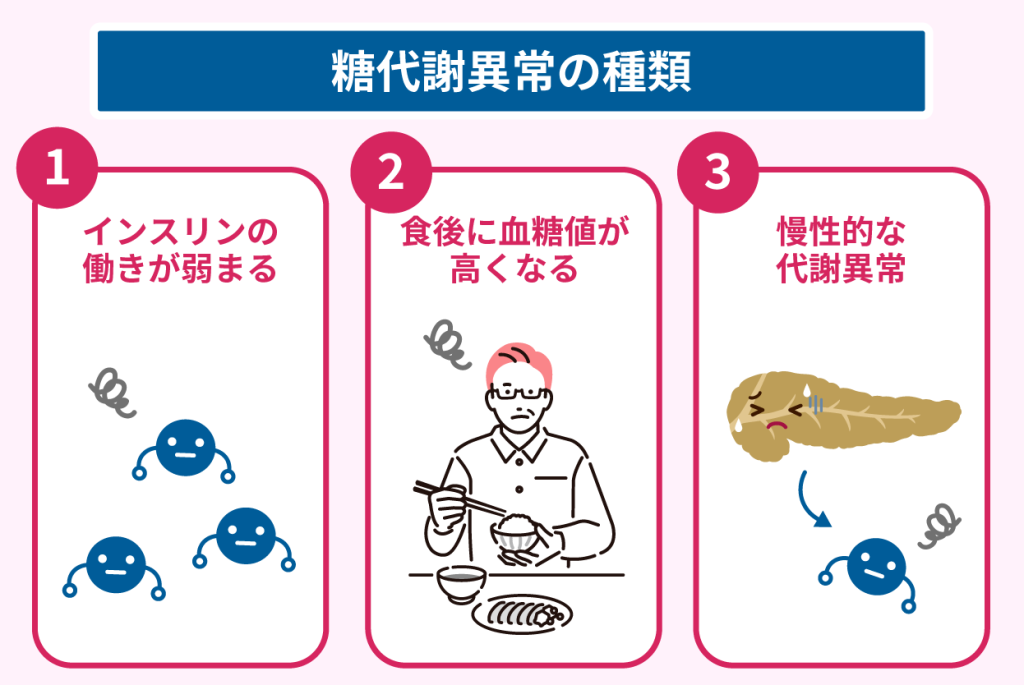

糖代謝異常は3種類に分けられ特徴もそれぞれ異なる

糖代謝異常は主に3種類に分けられ、それぞれ異なった特徴があります。

細胞に糖が取り込まれないため、肝臓や筋肉での糖利用が低下して血糖値上昇の可能性が高まります。

インスリン抵抗性の原因は、肥満や運動不足といった生活習慣の乱れと遺伝的要因です。

肥満による内臓脂肪の増加は、脂肪から分泌される物質によってインスリン抵抗性をさらに強める可能性があります。

- 空腹時血糖値が正常範囲(100mg/dL未満)内

- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)の2時間後の血糖値が140〜199mg/dL

耐糖能異常は境界型糖尿病とも呼ばれ、自覚症状が乏しく病気の進行に気付けず、将来的に2型糖尿病へ進展する可能性もあります。

2型糖尿病は、耐糖能異常と同様に初期の自覚が難しいため、定期的な検査が推奨されています。

糖代謝異常は様々な合併症の危険性を高める

糖代謝異常によって高血糖状態が続くと、血管や神経への負担が蓄積され、合併症の危険性が高まります。

代表的な合併症を、以下にまとめました。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性神経障害

- 心疾患

- 脳血管疾患

- 感染症

初期は自覚症状が乏しく、症状の進行が分からずに放置してしまう人が多いです。

上記の合併症は、進行すると失明や切断、透析治療への通院など日常生活へ支障を来たす可能性があります。

早期の対処によって、合併症発症の予防が可能であるため、定期的な検査で血糖コントロールの確認が必要です。

糖尿病の合併症についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もご確認ください。

糖尿病の三大合併症とは?

糖代謝異常を早期に見つけるためには検査が必要

糖代謝異常は、初期の段階で症状が出現している可能性が低いため、早期発見には検査が必要です。

糖代謝異常の判別には、血液検査と尿検査が行われます。

用いられる検査項目について、以下の表にまとめました。

| 検査項目 | 検査方法 |

|---|---|

| 空腹時血糖値 | 10時間以上の絶食後に採血し、ブドウ糖の量を測定する |

| HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー) | 採血によって測定でき、1~2ヶ月前の血糖コントロールの状況を把握できる |

| 食後2時間血糖値 | ブドウ糖の摂取前後の血糖値の変動を測定する |

| 尿糖 | 尿検査によって尿中の糖の有無を測定する |

それぞれの基準値については、以下のとおりです。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | ~99mg/dL | 100~109mg/dL | 110~125mg/dL | 126mg/dL~ |

| HbA1c | ~5.5% | 5.6~5.9% | 6.0~6.4% | 6.5%~ |

| 食後2時間血糖値 | 〜139mg/dL | ー | 140〜199mg/dL | 200mg/dL〜 |

尿糖は、陰性もしくは陽性どちらかで判別され、陽性の場合は糖代謝異常の可能性があります。

これらの検査は、内科や糖尿病内科で実施できるため、近所の病院やクリニックに相談してみてください。

糖代謝異常の予防は食生活の改善と運動の習慣化による生活習慣の見直しが必要

糖代謝異常の予防には、食生活の改善と運動の習慣化による生活習慣の見直しが必要で、糖尿病の予防や改善にも繋がります。

血糖値を変動させるのは、食物に含まれる糖質が原因であるため、糖質の摂取量を制限する必要があります。

糖質は、米や麺類などの炭水化物に多く含まれており、人間の食事とは切っても切り離せない関係です。

参照元:糖尿病ガイドライン2024 3章食事療法 日本糖尿病学会

食品ごとの一食分に含まれる炭水化物の量を、以下の表にまとめました。

| 食品 | 量 | 炭水化物(g) |

|---|---|---|

| ご飯 | 茶碗1杯(150g) | 55.7 |

| 食パン | 5枚切り1枚(75g) | 34.8 |

| うどん | 生麺1玉(150g) | 85.2 |

| 中華麺 | 生麺1玉(120g) | 66.8 |

以上の表から、1日の炭水化物摂取量を130g以内にするためには、一食の食事量を大幅に減らさなければいけないとわかります。

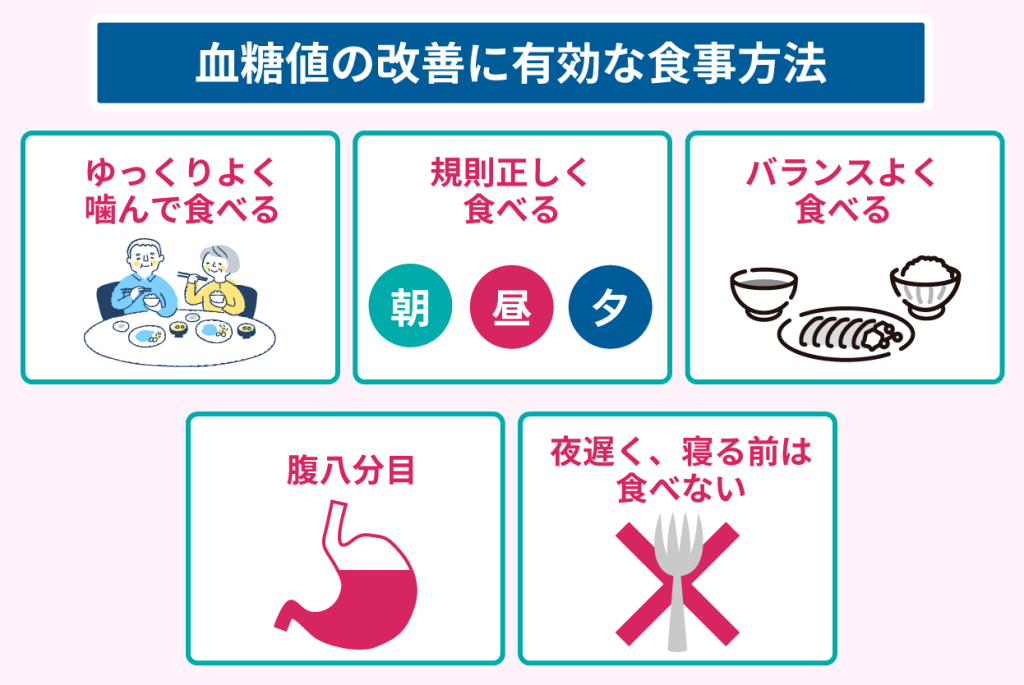

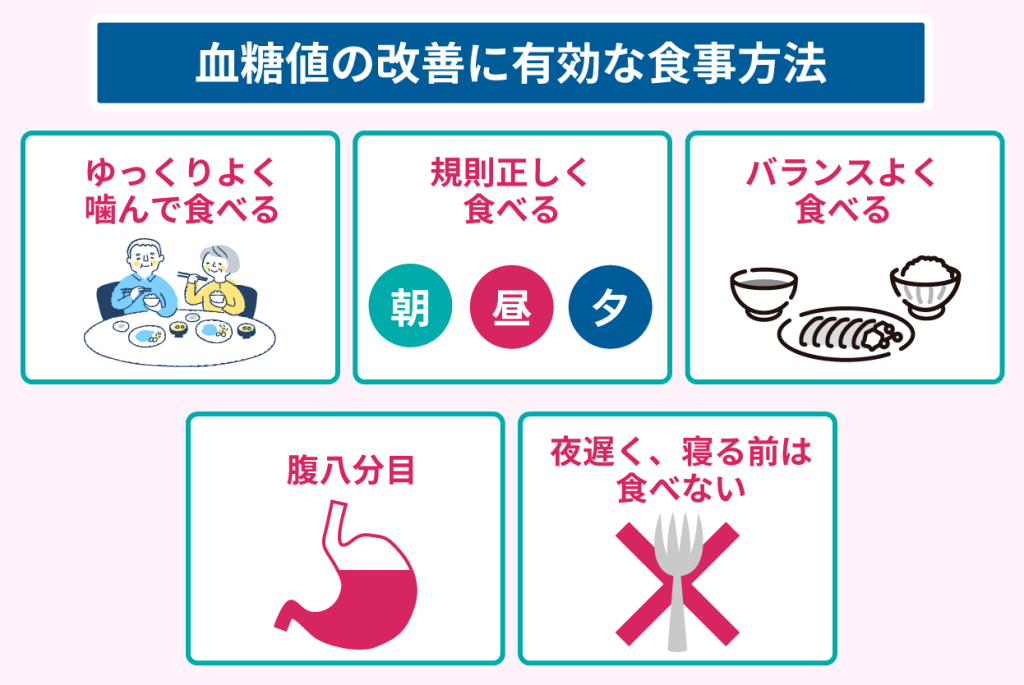

糖尿病情報センターで推奨している、食生活の改善を効果的に行う方法は、以下のとおりです。

- ゆっくり、よく噛んで食べる

- 朝食、昼食、夕食を規則正しく食べる

- バランスよく食べる

- 食事は腹八分目でストップしておく

- 夜遅く、寝る前には食べない

ゆっくりとよく噛んで食べると消化吸収が緩やかになり、血糖値の急上昇を防げます。

血糖値の急上昇の予防には、野菜から食べ始めるといった食事の順番や食物繊維の多く含まれる食品を食べるといった方法もあります。

食物繊維にも糖質の消化吸収を緩やかにする効果があり、特に水溶性食物繊維が有効です。

食物繊維の多い食品について、種類ごとにまとめました。

| 種類 | 食品名 |

|---|---|

| 穀類 | 玄米、胚芽米、麦飯、とうもろこし |

| 豆類 | 煮豆、納豆、おから |

| 芋類 | さつまいも、里いも、こんにゃく |

| 野菜 | ごぼう、ふき、セロリ、アスパラガス、青菜、キャベツ、白菜 |

| 果物 | 柑橘類、バナナ、瓜類 |

| きのこ類 | 椎茸、しめじ、えのき |

| 海藻類 | わかめ、寒天、ところてん |

普段から馴染みのある食品が多いため、意識して食事メニューに入れると良いでしょう。

血糖値は運動によっても変動しており、運動不足による肥満は血糖コントロールを悪化させます。

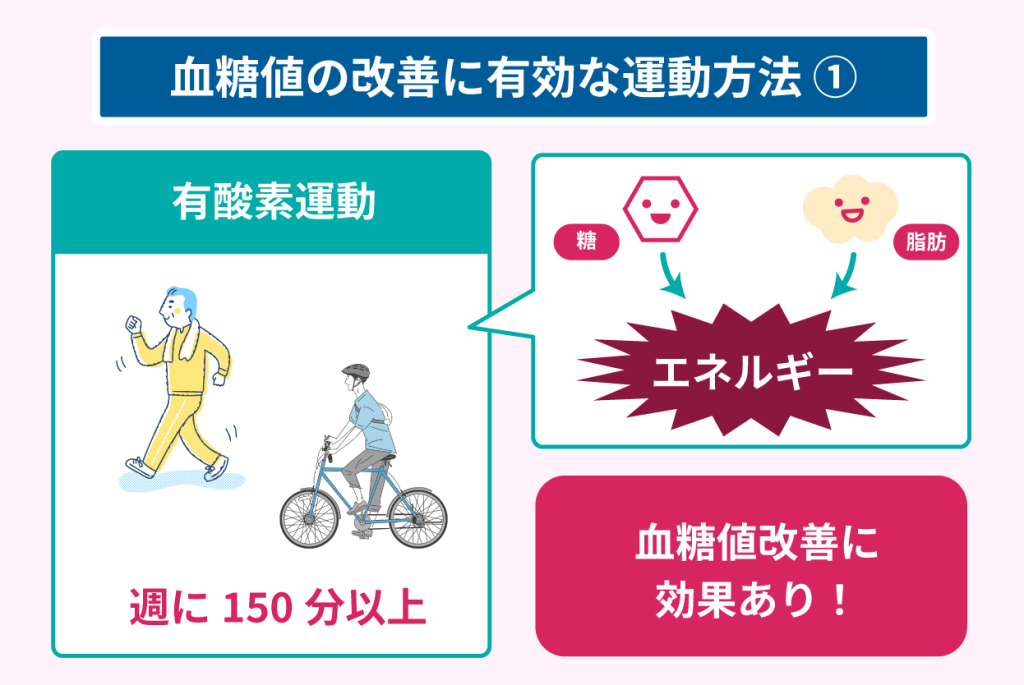

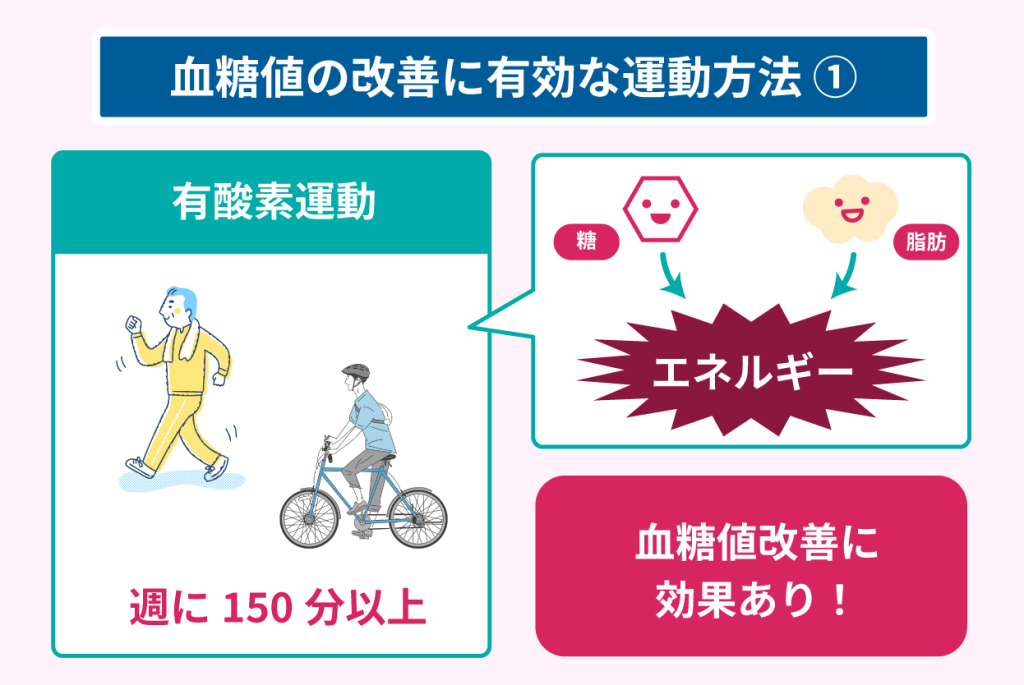

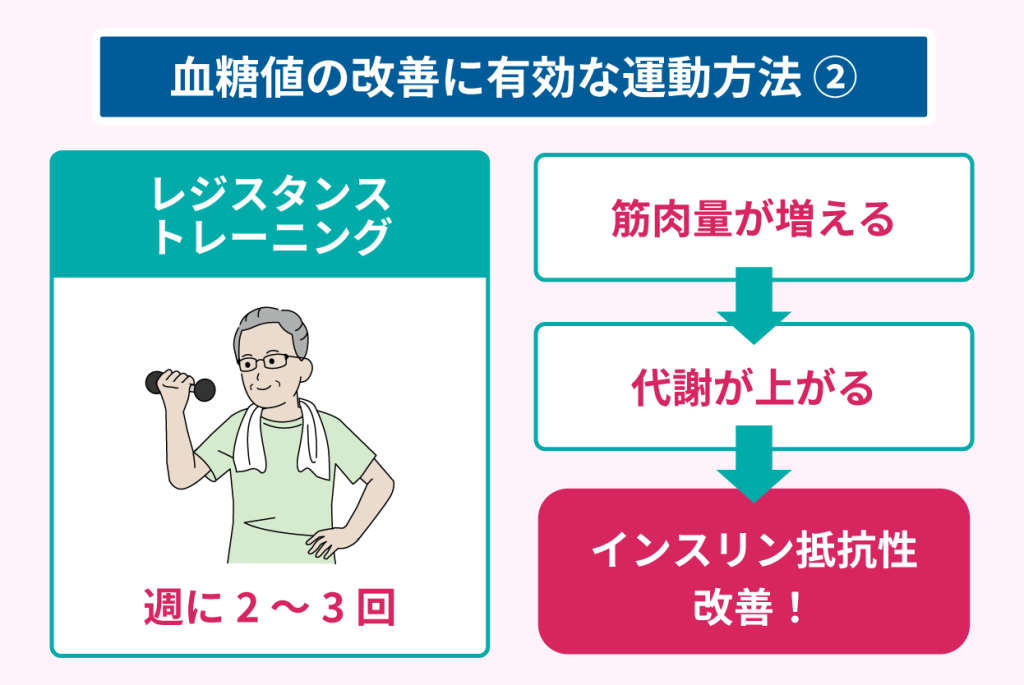

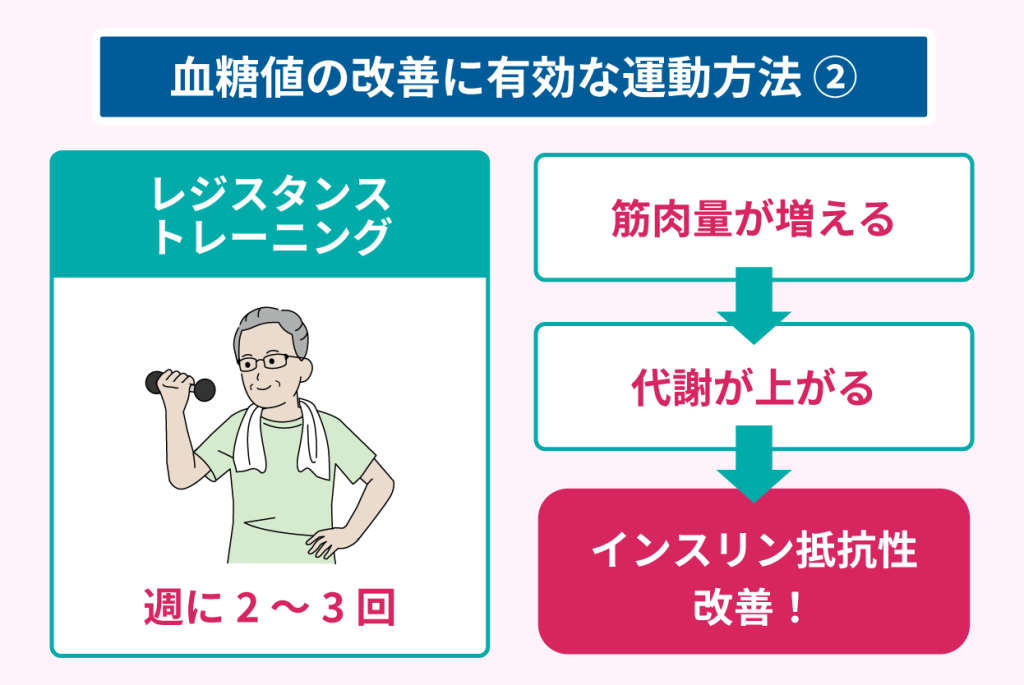

血糖値の改善に有効とされている運動方法は、有酸素運動とレジスタンストレーニングの2種類あります。

有酸素運動は長時間行う運動で、ジョギングや水泳、サイクリングなどが代表的です。

有酸素運動中は、体内の糖質と脂肪をエネルギーとして使用するため、血糖値の改善に効果があります。

レジスタンストレーニングは、自分の体重や器具などで筋肉に負荷をかけて筋肉量を増やす運動です。

糖尿病ガイドラインでは、運動習慣についての報告は、以下のとおりです。

| 運動の種類 | 報告内容 |

|---|---|

| 有酸素運動 | 週に150分以上(活動がない日が連続して2日を超えないように)の中等度から強度の運動が勧められる |

| レジスタンストレーニング | 週に2~3回、連続しない日程で、主要な筋肉を含んだ5種類以上の運動を最低1セット行う徐々に強度やセット数を増加させる |

参照元:糖尿病ガイドライン2024 4章運動療法 日本糖尿病学会

食生活や運動習慣以外に、ストレスによる生活習慣の乱れも糖代謝に悪影響を与えます。

睡眠時間の確保やストレス解消方法を見つけ、ストレスを溜め込まない工夫が必要です。

さらに、日常の食生活に血糖コントロールを助ける成分を取り入れることで、より安定した改善が期待できます。

詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

糖代謝異常を早期に把握して生活習慣の改善をすると健康の維持につながる

糖代謝とは、食事から摂取された糖質を分解し、体内でエネルギーとして利用したり筋肉へ貯蔵したりする過程のことです。

健康な人は、食事によって取り込まれた糖分を内臓の働きによってブドウ糖に変換し、血糖値を調整しています。

しかし、食生活や運動習慣などの生活習慣が乱れると、糖代謝異常を引き起こすのです。

糖代謝異常は、日常生活の中で気づくのが困難な状態から始まる場合が多く、放置すると糖尿病の悪化や合併症の発症などの健康へ影響が広がります。

日頃から食生活や運動、休養を意識し、検査で早めに変化を察知できると予防への第一歩となります。