ヘモグロビンA1cは体内の血糖状態を表す数値で、健康診断などでも目にする機会が多くあります。

生活習慣病や予備軍の人口が増加の一途をたどる現代では、ヘモグロビンA1c数値が高くて健康診断に引っかかるケースは珍しくありません。

しかしヘモグロビンA1cの数値は、生活習慣の見直しや毎日のちょっとした工夫で、改善が可能です。

本記事では、ヘモグロビンA1cが上昇するメカニズムから、誰でもできる改善策を医師がやさしく解説します。

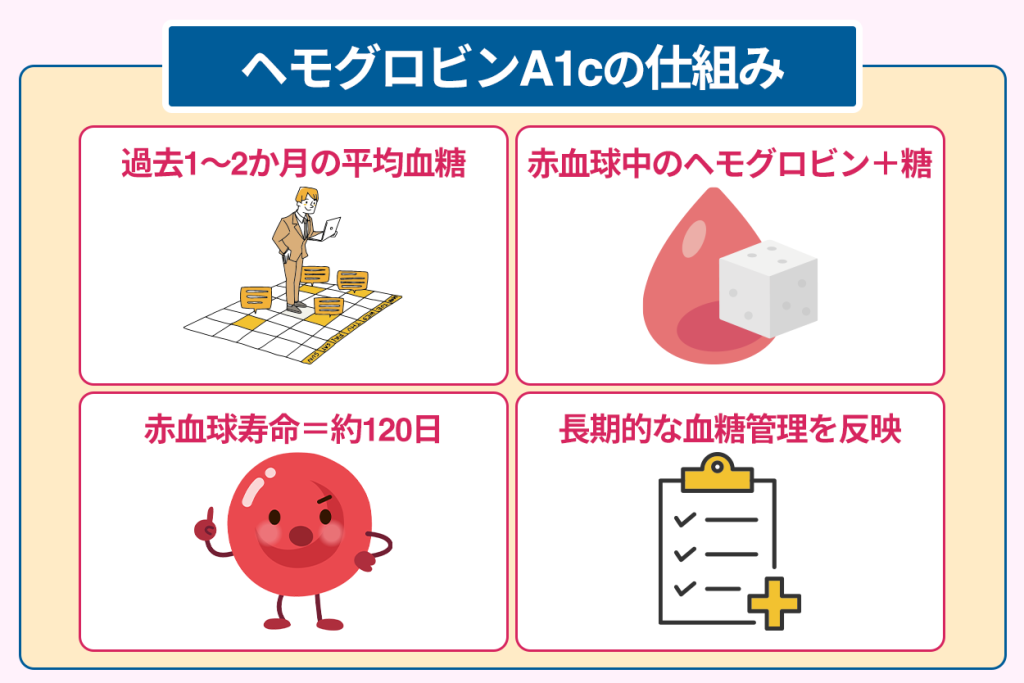

- ヘモグロビンA1cとは、過去1〜2ヶ月間の血糖値の平均を反映する指標のこと

- ヘモグロビンA1cが高い状態が続くと、血管や臓器に負担がかかり合併症を引き起こす可能性が上がる

- 過食や偏った食生活、運動不足といった生活習慣の乱れがヘモグロビンA1cの数値を上げる原因となる

- 使用している薬や遺伝などの体質も、ヘモグロビンA1cに影響を与える

- 低GI食品の摂取や食べ方の工夫が、食後血糖値の急上昇を抑える

- ヘモグロビンA1cは自身の健康状態を知るための重要なサイン

健康診断でヘモグロビンA1cを指摘された人や糖尿病治療中の人、家族が糖尿病になり気になる人は、今日からできる対策を知り実践していきましょう。

ヘモグロビンA1cが過去の血糖値を反映するメカニズムを医学的に理解するのが大切

より詳しく説明すると、ヘモグロビンA1cという物質は、赤血球の中にあるヘモグロビンに糖がくっついた状態のものを指します。

血液中の赤血球には、ヘモグロビンというタンパク質が存在しており、このヘモグロビンが酸素を身体中へ運搬してくれます。

赤血球は約120日生きるため、ヘモグロビンA1cは過去1〜2か月の平均血糖値を反映し一時的な血糖の変化ではなく、長期的なコントロール状況が分かるのです。

以下のヘモグロビンA1cの基準値から、今の自分の状態がどこに該当するのかを確認しておきましょう。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| ヘモグロビンA1c | ~5.5% | ~5.9% | ~6.4% | 6.5%~ |

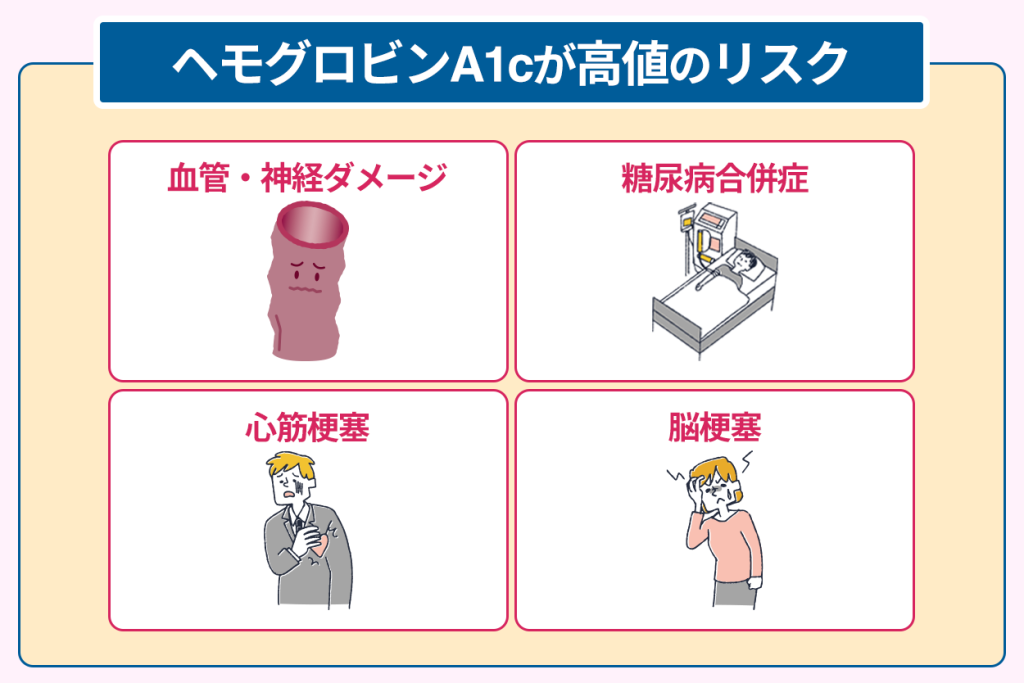

ヘモグロビンA1cが高い状態は、血液中の糖が長期間多い状態にあり、高血糖状態が続くと血管や神経が傷つく可能性が上がります。

これは糖尿病や予備軍だけでなく、糖尿病合併症や心筋梗塞、脳梗塞を招く可能性があります。

参考:International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes

Haemoglobin A1c–a marker for complications of type 2 diabetes: the experience from the UK Prospective Diabetes Study (UKPDS)

糖尿病診療ガイドライン2024

糖尿病 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

ヘモグロビンA1cが高いと膵臓や血管へ及ぼす負の影響を知るのが重要

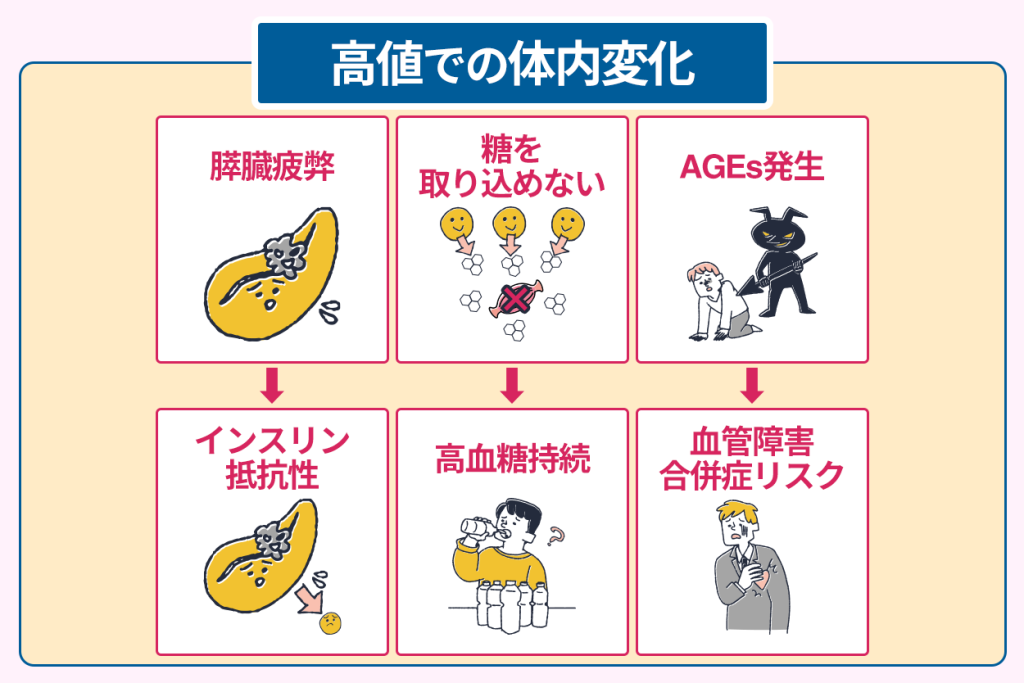

ヘモグロビンA1cが高いと身体の中では、血糖値を下げるホルモンが減ってしまったり、ホルモンへの反応性が悪くなったりという変化が起こります。

血糖値を下げるホルモンであるインスリンは、膵臓から分泌されて血液中の糖を細胞に取り込ませ、エネルギーとして使う役割があります。

ヘモグロビンA1cが高いときは以下いずれか、もしくは両方の反応が体内で起こるため、高血糖状態が続いてヘモグロビンA1cが下がらないという悪循環が生まれています。

- 膵臓が疲弊してインスリンを十分作れない

- インスリンは出ているが、細胞の反応性が下がり糖を取り込めない

血液中の余分な糖は血管内のタンパク質や脂質と結びつき、終末糖化産物(AGEs)というものを作り出します。

AGEsは血管の壁を傷つけ動脈硬化や血流に悪い影響を引き起こし、この影響が全身に及ぶと、以下のような合併症を引き起こすのです。

- 視力低下や失明する可能性もある

- 腎臓の機能が低下して、人工透析が必要になる場合もある

- しびれや感覚が鈍くなったり、傷の治りが遅くなったりする

- 心筋梗塞や脳梗塞になる可能性が上がる

体内で起こっている変化が理解できると、この後説明する内容の理解も容易になるため、ここで確認しておきましょう。

参考:The relative contributions of insulin resistance and beta-cell dysfunction to the pathophysiology of Type 2 diabetes

Advanced Glycation End Products and Diabetes Mellitus: Mechanisms and Perspectives

ヘモグロビンA1cを下げるにはインスリンの働きが大切になってきます。

ポリフェノールの一種には、インスリンの分泌を促す、インスリンの効き目を高める作用がみつかっています。

詳しくは「インスリンの効き目向上。空腹時と食後血糖値をまとめて下げる」の記事をご覧ください。

ヘモグロビンA1cが高くなる主な原因は生活習慣に起因する

ヘモグロビンA1cが高くなる原因は、食事や運動、ストレスや睡眠不足など多岐にわたります。

具体的にどのような食事や運動習慣が、ヘモグロビンA1cへ影響を与えるのか簡単にまとめました。

| 原因 | 理由 |

|---|---|

| 過食や糖質量が多い食事 | 1.糖質量が多い食事は、食後血糖値を急上昇させ、ヘモグロビンA1cも高くなる |

| 野菜やタンパク質不足などの偏った食生活 | 1.食物繊維やタンパク質が少ない食事は、食後血糖値の急上昇を抑える効果が弱く、ヘモグロビンA1cも高くなる |

| 運動不足 | 1.筋肉は血糖を取り込んでエネルギーに変える役割があり、運動不足で筋肉量が減ると糖の取り込み能力が低下する 2.同じ食事でも血糖値が上昇する可能性が上がり、ヘモグロビンA1cが高くなる |

| ストレスや睡眠不足 | 1.ストレスや睡眠不足は、血糖値を上げるホルモンを増やし、インスリンの働きを邪魔する 2.慢性的な血糖値の上昇につながり、ヘモグロビンA1cが高くなる |

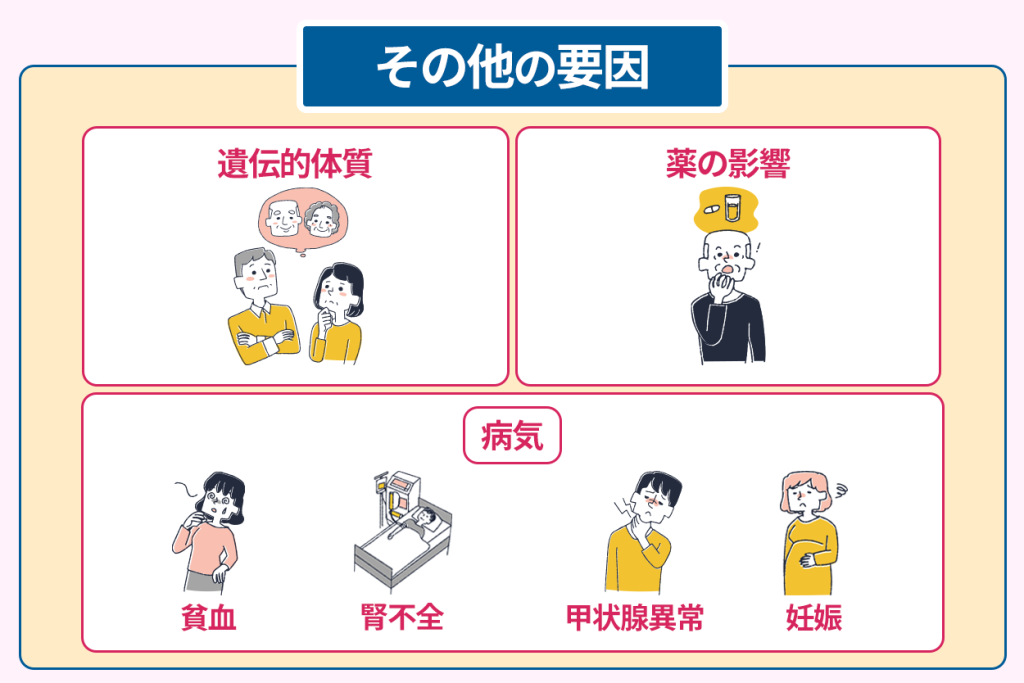

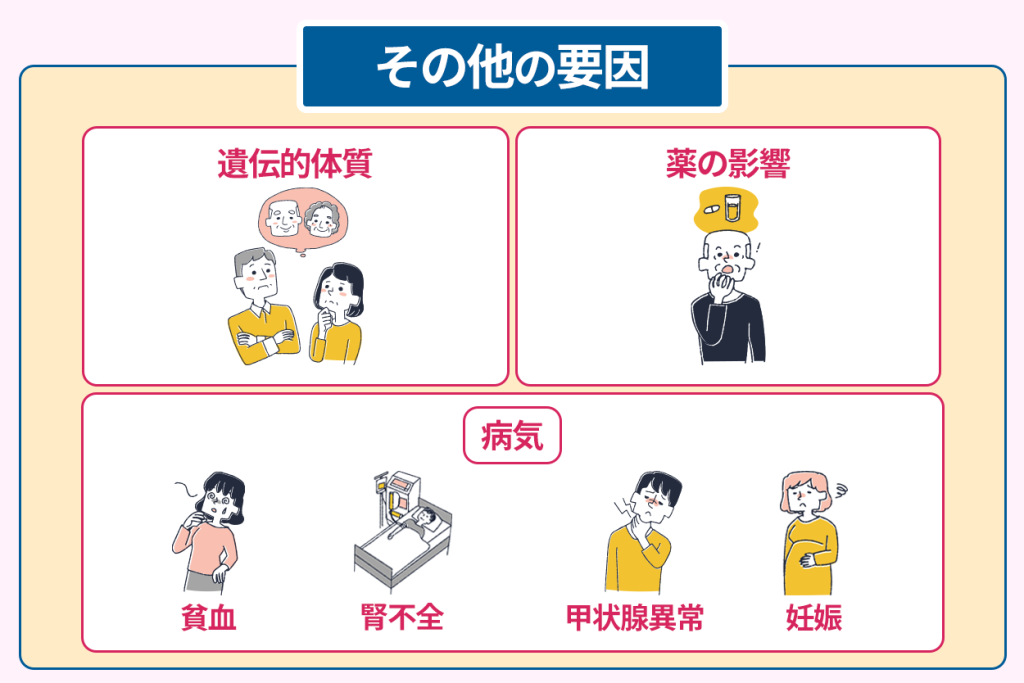

他にも、遺伝や体質的な要素がヘモグロビンA1cへ影響を与えるといわれています。

家族に糖尿病の人が多い場合や、肥満傾向にある人は、次の内容もあわせて確認しておきましょう。

参考:The Role of Dietary Fibre in Modulating Gut Microbiota Dysbiosis in Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials

Total Sleep Duration and Risk of Type 2 Diabetes: Evidence-Based On Clinical and Epidemiological Studies

Chronic stress, glucocorticoid receptor resistance, inflammation, and disease risk

薬の服用や体質がヘモグロビンA1cを高くする原因になる可能性があると知るのが重要

ヘモグロビンA1cを高くする要因は生活習慣だけでなく、薬や遺伝といった体質的な要素も含まれます。

食事や運動は個人の努力で変えられるものの、遺伝的な要素や体質を個人の力で変えるのは容易ではありません。

ヘモグロビンA1cが高いから糖尿病というわけではなく、薬の影響や体質などから総合的に判断するためにも、気になる点は医療機関へ相談してみるのも重要です。

以下では、それぞれの要因がヘモグロビンA1cへどう影響するのかメカニズムをまとめました。

| 要因 | メカニズム | 具体例 |

|---|---|---|

| 遺伝的な体質 | ヘモグロビンA1cは、赤血球の寿命やヘモグロビンの種類によって、数値に差が出る場合がある | ・赤血球の寿命が短い人は、ヘモグロビンA1cが低めに出る ・赤血球の寿命が長い人は、ヘモグロビンA1cが高めに出る |

| 薬 | 一部の薬はヘモグロビンA1cの測定結果に影響を与えたり、血糖を上げたりする作用を持つ | ・ステロイド薬を使用している人は血糖値が上がり、ヘモグロビンA1cも高めになる ・利尿剤を使用している人は、血糖値が上がり、ヘモグロビンA1cも高めになる ・抗精神病薬を使用している人は、身体のインスリン反応性が下がり血糖値が上昇する結果、ヘモグロビンA1cも高めになる |

糖尿病以外に、以下の病気や健康状態でもヘモグロビンA1cが高くなる場合があるため、あわせて確認しましょう。

| 要因 | 理由 |

|---|---|

| 貧血 | 赤血球の寿命が短くなり、ヘモグロビンA1cの数値が実際の血糖値とずれる |

| 腎不全 | 腎臓は身体の不要な物質を除去してくれる役割があり、腎臓がうまく働かないと血液の状態が変わり、ヘモグロビンA1cの数値に影響が出る |

| 甲状腺機能異常 | 甲状腺は身体全体の動きを調整しており、調子が悪いと身体のエネルギーの使い方や血糖の調整が乱れて、ヘモグロビンA1cの数値が変わる |

| 妊娠 | 妊娠すると身体の血液量や調子が変わり、ヘモグロビンA1cの数値の見方が少し難しくなる |

参考:A pilot study: effect of erythrocyte lifespan determined by a modified carbon monoxide breath test on glycosylated hemoglobin interpretation

Drug-Induced Hyperglycaemia and Diabetes

Beyond HbA1c

Thyroid dysfunction and glycaemic control among Type 2 diabetes mellitus patients in Ghana: A comparative cross-sectional study

妊娠糖尿病 – 公益社団法人 日本産科婦人科学会

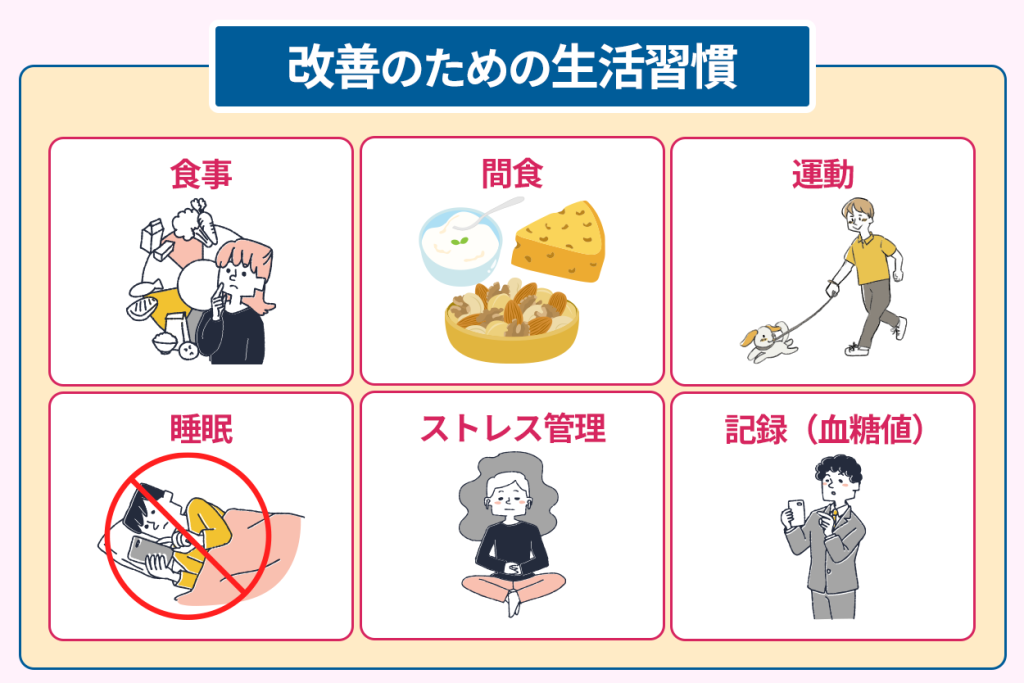

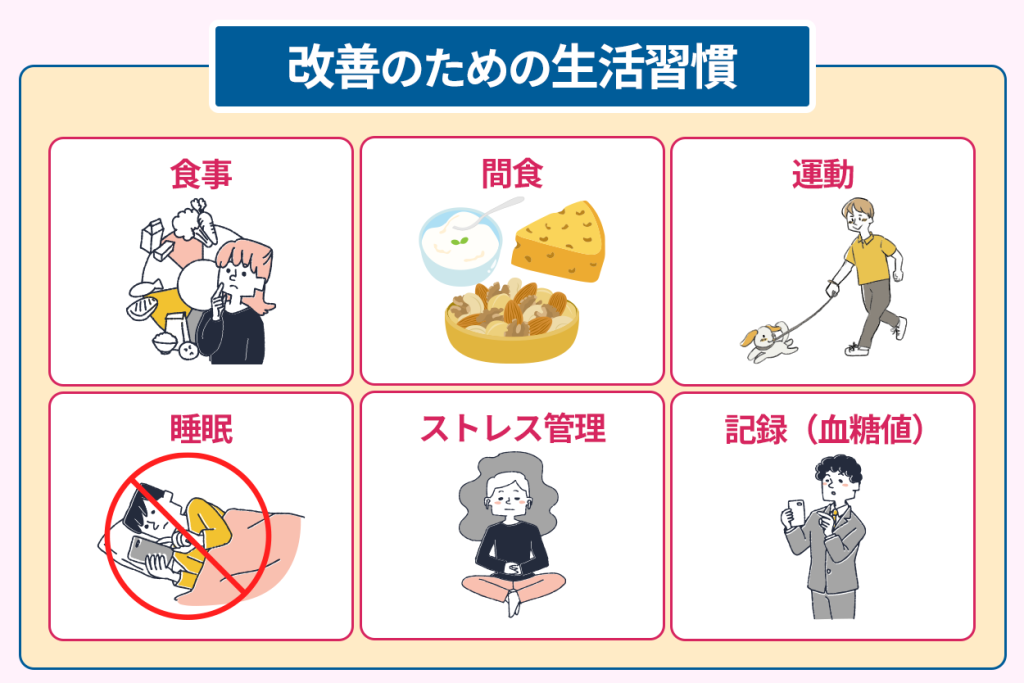

ヘモグロビンA1cの数値を改善するためにできる生活習慣改善法を学ぶのが大切

上述してきた内容から想像できるように、ヘモグロビンA1cの数値を改善するには生活習慣の見直しが必要です。

以下では、具体的に今日からできる改善策をまとめたため、自分にあった方法を探すヒントにしてください。

| 内容 | 具体例 |

|---|---|

| 食後血糖値が急上昇しない食品を選ぶ | ・玄米やオートミール、豆類や野菜、果物などの食材を選ぶ ・白米より玄米や雑穀米、パンは全粒粉パンを選ぶ |

| 食べる順番に気を付ける | ・野菜やきのこ、海藻など食物繊維を多く含む食品を最初に食べる ・食物繊維を多く含む食品の次に、魚や肉などのタンパク質を含む食材を食べる ・最後にご飯やパンなどの炭水化物を食べる |

| 間食を工夫する | ・お菓子や甘い飲み物は控えめにする ・小腹が空いたらナッツやヨーグルト、チーズなど血糖値の急上昇を抑えられるものを選ぶ |

| 軽い運動から始める | ・1日30分を目標にウォーキングする ・階段を使う、買い物は歩いて行くなど生活の中で身体を動かす機会を増やす |

| 筋トレを取り入れる | ・スクワットや腕立て伏せなど自宅でできる簡単な筋トレを週に2〜3回取り入れる |

| 続けられる運動を選ぶ | ・好きな音楽を聴きながら踊る ・ペットと散歩する |

| 十分な睡眠をとる | ・就寝前のスマホを控えて、入眠をスムーズにする ・毎日7時間前後の睡眠時間をとる |

| ストレス発散方法を見つける | ・ヨガや読書などの趣味を見つける ・深呼吸や瞑想アプリなど、自分なりのリラックス法を見つける |

| こまめな血糖チェックと記録をする | ・食事や運動、血糖値を記録して、血糖値の把握と管理に役立てる |

いずれの方法も、継続できないと効果は期待できません。

ストレスなく始められるものから、自分なりの方法を見つけて少しずつ実践していきましょう。

参考:Eating vegetables before carbohydrates improves postprandial glucose excursions

Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels

ヘモグロビンA1cを下げるには、普段からの改善対策が必要となります。

特に食事面での見直しを考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

ヘモグロビンA1cは正しい知識を持って管理できると改善が可能

ヘモグロビンA1cは過去1〜2か月間の血糖値の平均を示す重要な指標で、1度の食事や1日の調子ではなく、日々の生活習慣が積み重なった結果として表れます。

そのため単なる検査結果として受け流すのではなく、自分の健康状態を知らせる長期的なサインとして捉える必要があります。

正しい知識に基づいた生活習慣の改善ができると、ヘモグロビンA1cは十分に改善が可能で、現在管理に難渋している人も諦めずに生活習慣を見直し続けるのが重要です。

厚生労働省や日本糖尿病学会の資料でも、食事や運動、生活習慣の見直しがヘモグロビンA1cの改善に有効であるといわれています。

一長一短では改善できない点を念頭に置いて、結果が芳しくないときであっても、前向きに取り組んでいく姿勢を忘れないようにしましょう。

ヘモグロビンA1cを改善して健康的な未来を手に入れましょう!

ヘモグロビンA1cの数値が高いと、血糖値が高めの状態が続いているサインであり、そのまま放置すると将来の糖尿病や合併症リスクが高まります。

しかしこれは同時に、生活習慣を見直すチャンスでもあり、食事の工夫や適度な運動といった日々の行動で確実にヘモグロビンA1cは改善できるのです。

実際に正しい知識と継続的な努力で数値が下がり、健康状態を大きく向上させた例は数多く報告されています。

ヘモグロビンA1cを改善するうえで、すぐに結果が得られないのは普通の反応です。

ヘモグロビンA1cの結果を恐れるのではなく、健康な身体を取り戻すためのスタート地点と前向きにとらえ、本記事の内容を今日から実践していきましょう。