りんごは豊富な栄養素を含む果物であり、血糖値に対しても急上昇を抑制する健康効果が期待できます。

しかし、りんごには糖質が含まれているため、食べ方や摂取量を間違えると血糖値に悪い影響を与える可能性もあります。

この記事では、りんごの健康効果や血糖値に対する影響などをまとめました。

- りんごに含まれる栄養素とその効果

- 食物繊維とポリフェノールの具体的な影響

- 1日で食べる適切な量と食べるタイミング

- 生食以外でりんごをおいしく食べる方法

- りんごを取り入れる際に食事全体で見直したい部分

健康のためにりんごを食べようと考えている人は、参考にしてください。

りんごは食物繊維やミネラル成分が健康に良いと言われている

りんごはイギリスのことわざで1日1個のりんごは医者いらずと言われるように、豊富な栄養素を含んで、健康効果が期待できる果物です。

皮付きの生りんご100gあたりには、以下の栄養素が含まれています。

- エネルギー:56kcal

- たんぱく質:0.2g

- 脂質:0.3g

- 食物繊維:1.9g

- 炭水化物:16.2g

- ビタミンC:6mg

- マグネシウム:5mg

- リン:12mg

- カルシウム:4mg

- カリウム:120mg

上記のなかでも注目したいのは食物繊維であり、血糖値の上昇に対して良い効果を発揮します。

マグネシウムやリンなどの体内で合成できないミネラルも多いため、身体を作る成分も同時に摂取できる食材です。

りんごの食物繊維ペクチンは血糖値の急上昇を防ぐ

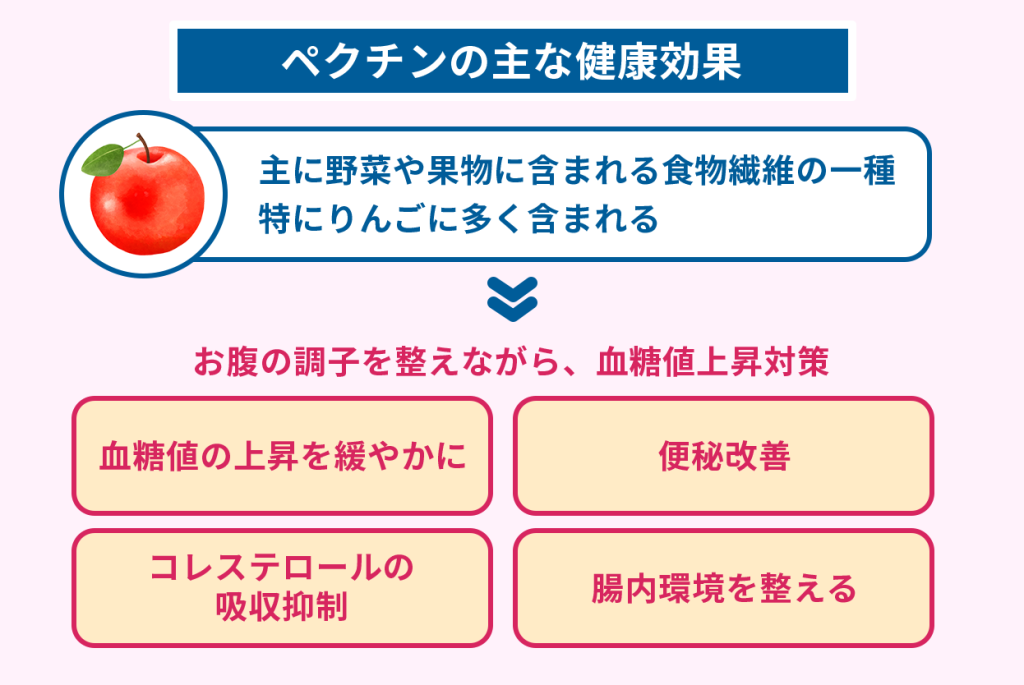

ペクチンは主に野菜や果物に含まれている食物繊維の1種であり、なかでもりんごはペクチン量の多い果物です。

ペクチンを食事で摂取した際に発揮される主な健康効果は、以下のとおりです。

- 血糖値の上昇を緩やかにする:食物繊維全般で共通する効果

- 便秘改善:ゲル化作用により腸内の水分を吸収して柔らかい便を出す

- コレステロールの吸収抑制:コレステロールから合成される胆汁酸と結合して排出

- 腸内環境を整える:善玉菌のエサになり、便秘改善と合わせて腸内を改善する

血糖値の上昇に対しては、食物繊維で共通する上昇抑制効果が有効に働きます。

排便や腸内環境にも影響があるため、お腹の調子を整えながら血糖値の上昇を対策できます。

りんごには抗酸化作用のあるポリフェノールも多く含まれている

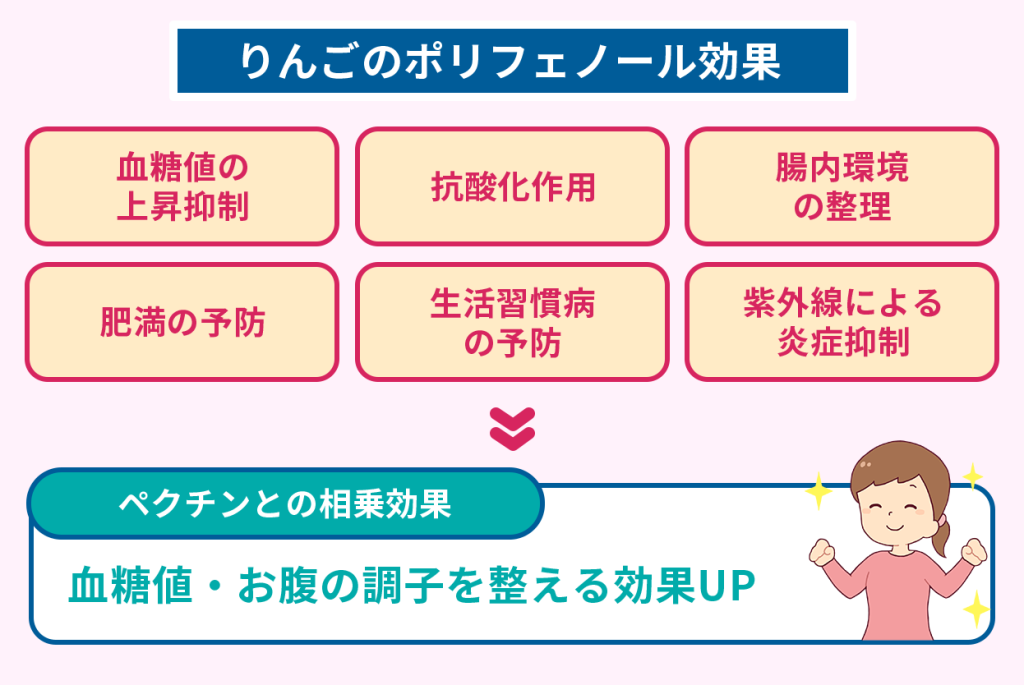

栄養素の表記には含まれていませんが、りんごに含まれるポリフェノールも血糖値の上昇対策に有効です。

ポリフェノールは植物に含まれる成分の総称であり、植物の色や香り、味に関係しています。

りんごには約50種類のポリフェノールが含まれていて、そのうちの6割を締めるのはプロシアニジン類と呼ばれる成分です。

プロシアニジン類を人が摂取した場合、以下のような健康効果があると複数の研究で証明されています。

- 抗酸化作用

- 血糖値の上昇抑制

- 腸内環境の整理

- 肥満の予防

- 生活習慣病の予防

- 紫外線による炎症抑制

ペクチンと類似する効果もあり、2つの成分で血糖値やお腹の調子を整えられます。

りんごは低GI食品に該当するが果糖の取り過ぎを防ぐ必要がある

食品ごとのGI値は以下の数値を基準にして、3段階に分けられます。

- 55以下:低GI

- 56~69:中GI

- 70以上:高GI

りんごのGI値は食べ方や調理方法で変動しますが、一般的に36〜38程度であるため、低GIに該当する食品です。

そのため、普通にりんごを食べる場合は、血糖値の急上昇が発生する可能性は低いでしょう。

しかし、りんごには糖質の果糖が含まれているため、低GI食品でも過剰摂取すると血糖値を急上昇させる可能性があります。

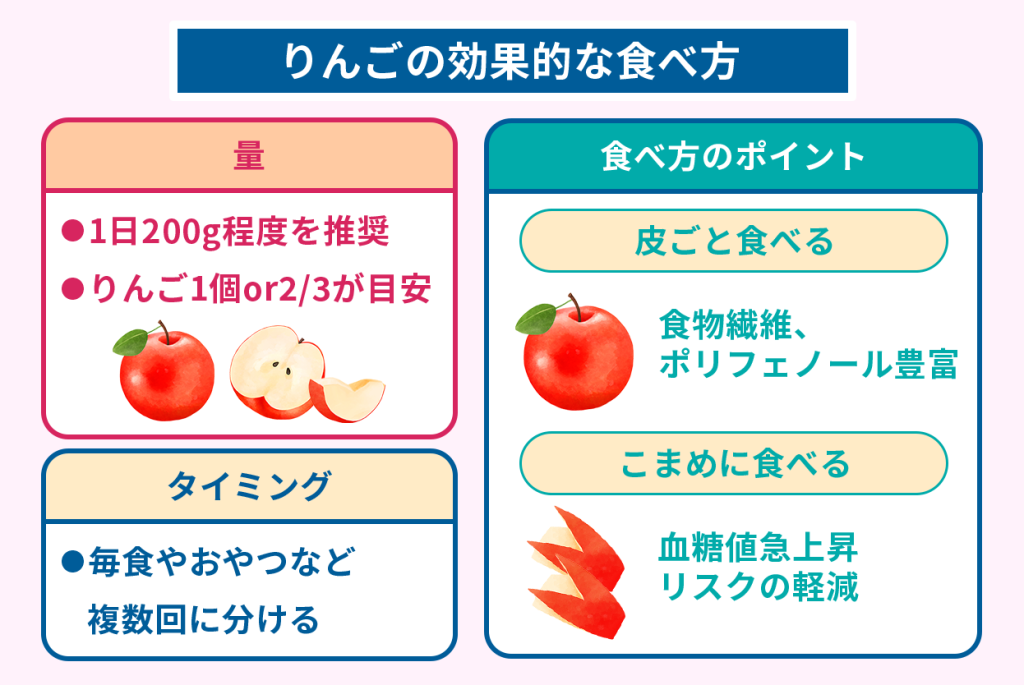

りんごは1日200g程度をこまめに分けて食べると効果的である

りんごに限らず、健康的な食事の中で果物は1日200g程度の摂取が推奨されています。

りんご1個は平均的なもので約250〜300グラム程度であるため、3分の2個から小さいものなら1個食べると、1日としては十分な量です。

食物繊維やポリフェノールは皮にも多く含まれるため、りんごを食べる際はなるべく皮を残したほうが多くの栄養を摂取できます。

食べる際は1回の食事で一気に200g程度食べるよりも、毎食やおやつなど複数回に分けて食べるのが効果的です。

一気に食べると果糖で血糖値が急上昇する可能性もゼロではないため、こまめに分けたほうが血糖値に対して優しい食べ方と言えます。

りんごジュースは血糖値の上昇対策としては推奨されない

りんごの摂取方法の1つにジュースがありますが、血糖値の上昇を防ぐ観点では避けたほうが良い摂取方法です。

果物や野菜は液状になると消化吸収が早まり、果糖の急激な吸収から血糖値を急上昇させる可能性があります。

そのため、果汁100%のりんごジュースも、健康のために毎日飲み続けるのは避けたほうが良いでしょう。

一方で、ある程度固形が残る皮ごとすりおろしたりんごは、消化吸収を助けながら血糖値の上昇も防ぐ効果が期待できます。

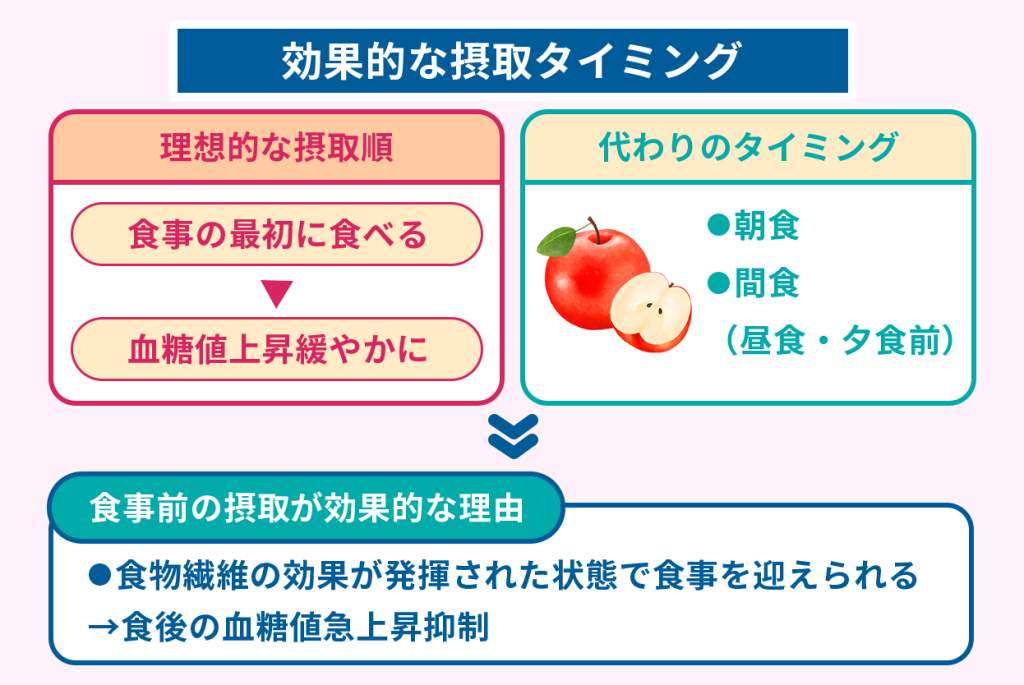

食物繊維の効果を十分発揮させる点で朝食や間食の摂取が推奨される

食物繊維の血糖値の上昇を緩やかにする効果は、食べてすぐには発揮されず、食物繊維の消化にも一定の時間がかかります。

そのため、食物繊維が多く含まれる食材は、食事の順番で最初に食べるのが推奨されます。

しかし、甘みのあるりんごを最初に食べて、後から主食やおかずを食べるのは口に合わない人もいるでしょう。

りんごを最初に食べるのが難しい人は、朝食や間食で食べるのが適しています。

食事量が多い傾向がある昼食や夕食前にりんごを食べておくと、食物繊維の効果が発揮された状態で次の食事を迎えられます。

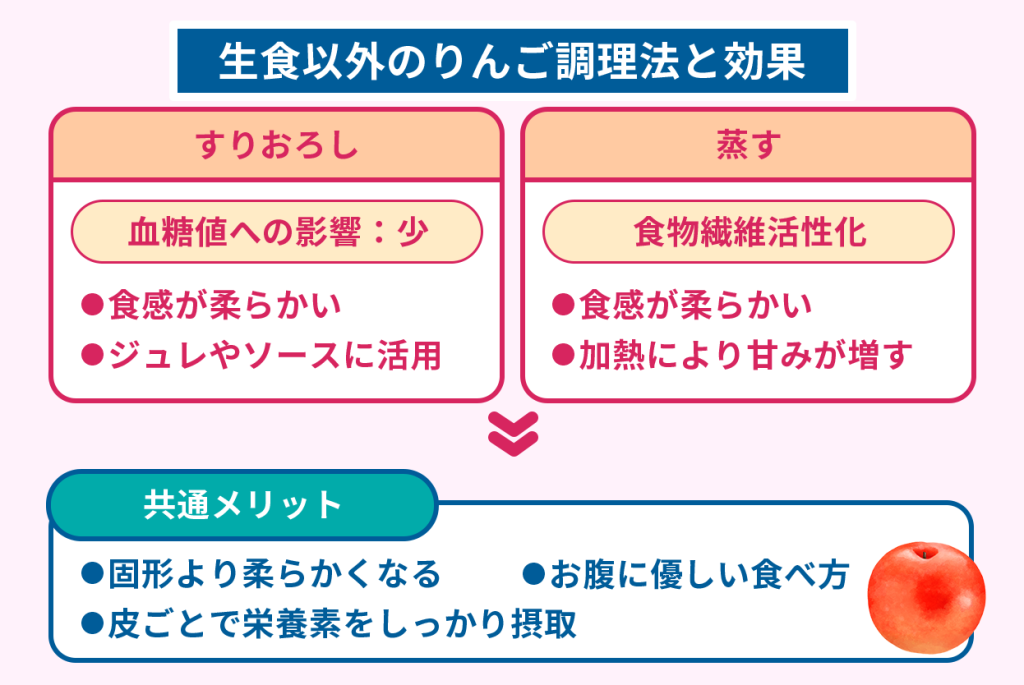

生食以外でりんごをおいしく食べるための方法

りんごをそのまま食べるのが苦手な人や固形のりんごを食べ飽きる人は、毎日りんごを取り入れるのは難しい場合があります。

しかし、以下のような調理方法を行うと、生や固形にはない食感で美味しく食べられます。

- すりおろし:固形よりも柔らかくなって、ジュレやソースにも使える

- 蒸す:食感が柔らかくなり、加熱により甘みが増す

すりおろしたりんごは少し液状化していますが、血糖値の上昇に対しては大きな影響はありません。

皮ごとすりおろして、食物繊維やポリフェノールを逃さないように取り入れましょう。

りんごは加熱した場合、食物繊維の活性化や甘みが増す効果が発揮されます。

どちらの調理方法も固形より柔らかくなって、お腹に優しい食べ方ができます。

砂糖抜きりんごジャムはGI値を抑えつつ量も食べられる

果物の食べ方としてジャムがありますが、一般的なジャムは砂糖を入れるため、高GI食品に分類されます。

一方で、砂糖なしを抜いてジャムを作った場合、果物本来のGI値に近い状態で食べられます。

砂糖抜きりんごジャムの作り方は、以下のとおりです。

- りんご1個を4等分に切って、薄ぐくスライスする

- 鍋にりんごと水、りんご1個に対して一つまみの塩を入れる

- 鍋の蓋をして約30分弱火で煮込む

- 蓋を空けてヘラで混ぜた後、レモン汁を加えて完成

砂糖入りよりは甘さは控えめですが、加熱によってりんご本来の甘みが増すため、一定の甘さはあります。

ただし、砂糖が入っていないジャムは日持ちしないため、完成後は1週間以内に食べきってください。

りんごを食べる場合は食事全体のバランスも見直す

りんごが持つ栄養素は血糖値に効果的ですが、りんご以外の食事バランスが乱れていると、血糖値の上昇対策としては不十分です。

血糖値に対して良い影響がある食事にするために、以下の項目を見直してみましょう。

- 血糖値を上昇させる直接的な要因の糖質について、食事全体で摂取量を抑える

- 肥満も血糖値の上昇に影響するため、肥満につながる脂質の摂取量も抑える

- りんご以外の果物や野菜からも食物繊維を摂取する

- 食事全体で食べ過ぎや暴飲暴食を防ぐ

- 毎日決まった時間に食事を取る

上記を参考にしつつ、かかりつけの病院等で医師や栄養士に食事についての意見を聞くのも重要です。

りんごを賢く取り入れ健康的な食生活を送りましょう

りんごは食物繊維やポリフェノールを多く含んだ果物であり、血糖値の上昇抑制や腸内環境を整える効果があります。

1日あたり200g程度が適切な摂取量であり、1回に1個を食べるよりも、こまめに分けて食べたほうが血糖値の上昇対策に効果的です。

特に朝食や間食に取り入れると、食事量の多い傾向がある昼食や夕食で血糖値の上昇を緩やかにできます。

基本は皮付きの状態で食べたほうが良いですが、生や固形で食べるのが難しい場合はすりおろしや蒸して食べるのも1つの手です。

適切な摂取量を守りつつ、自分がおいしく食べられる方法でりんごを取り入れてみてください。