あしたばは山菜として食される野菜の1種であり、食物繊維を多く含んでいます。

食物繊維や独自の成分は糖尿病や血糖値の上昇を抑える効果があるため、糖尿病予防に有効な食材として注目されています。

この記事では、あしたばの健康効果や摂取する際に意識する点などをまとめました。

- あしたばの栄養素と主成分の健康効果

- 毎日食べるうえでの調理方法

- 摂取を一旦控えるべき症状

- 糖尿病治療を受けている人の注意点

健康診断等で血糖値が高めの結果が出て、食事から改善を目指そうと考えている人は、参考にしてください。

あしたばは食物繊維やカルコン類が糖尿病に有効とされる

食物繊維をはじめとした複数の栄養素を含んでおり、昔から万病に効く薬としても使われてきた山菜です。

野菜の中でも食物繊維が多いとされるブロッコリーと比較した場合、栄養素の含有量は以下のとおりです。

| 100gあたりの栄養素 | あしたば | ブロッコリー |

|---|---|---|

| エネルギー | 30kcal | 37kcal |

| たんぱく質 | 3.3g | 5.4g |

| 脂質 | 0.1g | 0.6g |

| 食物繊維 | 5.6g | 5.1g |

| 炭水化物 | 6,7g | 6.6g |

| ビタミンK | 500μg | 210μg |

あしたばはブロッコリーよりもカロリーや脂質を抑えつつ、食物繊維を多く含んでいます。

高血糖の状態が長く続くと発症する糖尿病に対しては、豊富な食物繊維に加え、あしたば独自の成分であるカルコン類が有効とされています。

食物繊維は食事の最初のほうに食べると血糖値の上昇を緩やかにする

あしたばをはじめとした野菜やキノコ類、海藻類などに含まれる食物繊維は、血糖値の上昇を緩やかにする効果があります。

ただし、食物繊維の効果を感じるまでは、摂取してから時間が必要です。

そのため、食物繊維を多く含む食材を食べる際は、なるべく食事の最初のほうに食べるのが有効とされています。

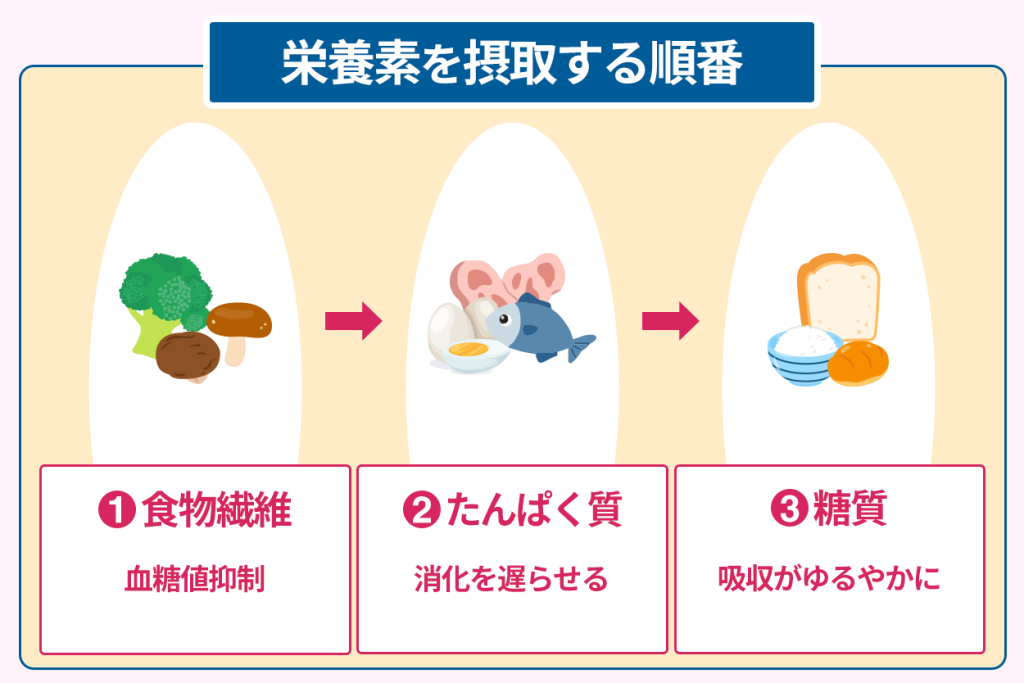

具体的な栄養素を摂取する順番は、以下のとおりです。

- 食物繊維:血糖値の上昇を緩やかにする効果のために優先的に食べる

- たんぱく質:消化に時間がかかるため、最後に摂取する糖質を消化するタイミングを遅らせる

- 糖質:食物繊維の効果とたんぱく質の消化待ちで血糖値の上昇が緩やかになる

あしたばの場合はたんぱく質も一定量含んでいるため、より食事の最初のほうに食べると良いでしょう。

カルコン類は血糖値の上昇や糖尿病の発症を抑える効果がある

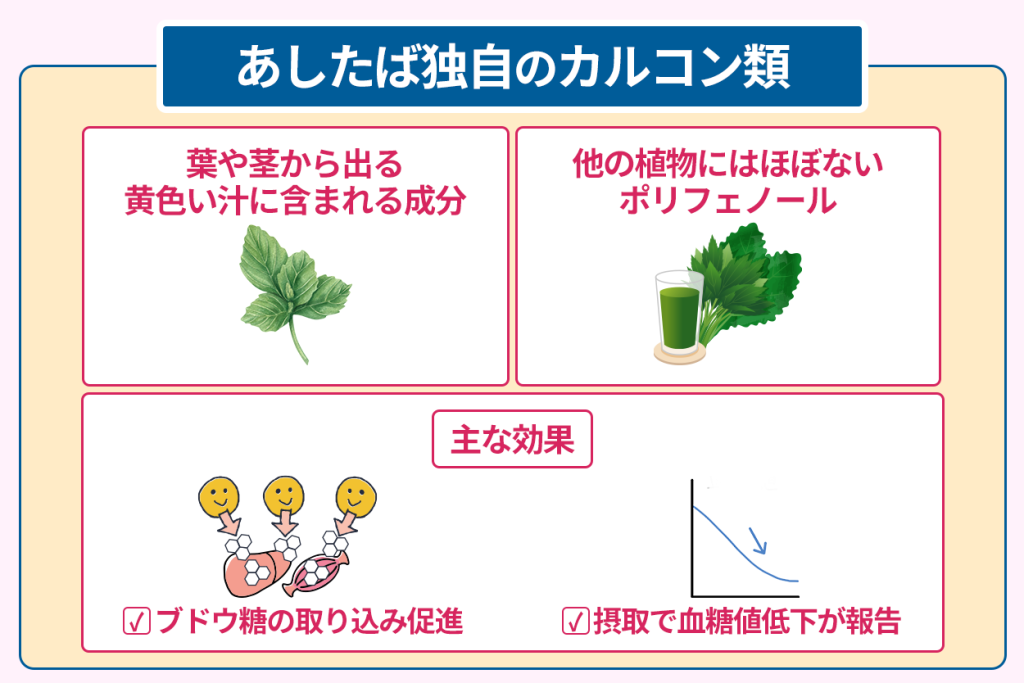

カルコン類はポリフェノール系の成分の1種であり、あしたばの葉や茎から切ると出る黄色い汁に含まれています。

ほかの植物にはほとんど含まれておらず、あしたばの成分は完全に解明されているわけでありません。

しかし、いくつかの研究結果から、カルコン類には血糖値の上昇や糖尿病の発症を抑える効果があると認められています。

具体的な根拠としては、以下のとおりです。

- ブトウ糖の取り込みを促進する効果から、インスリンに似た働きがある

- 高血糖の人があしたばの粉末を摂取して血糖値を測定した結果、血糖値の低下がみられた

インスリンは血糖値の上昇を抑えるためにすい臓から分泌されるホルモンであり、糖尿病患者の場合はインスリンの機能が低下しています。

カルコン類はインスリンに似た効果があるため、糖尿病で機能が低下したインスリンの代わりにできる可能性があります。

糖尿病予防以外にも生活習慣病やがんに対する健康効果が期待できる

あしたばに含まれるカルコン類やその他の成分には、以下の効果もあると研究結果から出ています。

- 抗菌作用:風邪や感染症の治療、予防

- 抗酸化作用:老化現象の抑制、がんや動脈硬化リスクの軽減

- 血栓ができるのを抑える:血流改善

- 抗炎症作用:痛みや炎症、アレルギー症状の抑制

- 脂質代謝の上昇:肥満対策

- 血圧低下作用:高血圧の予防

上記の作用からメタボをはじめとした生活習慣病の予防、骨粗しょう症やがんに対しても健康効果が期待されています。

そのため、あしたばは糖尿病予防だけでなく、病気全般の予防としても有用な食材です。

あしたばは山菜の独特な味を調理で工夫しながら摂取する

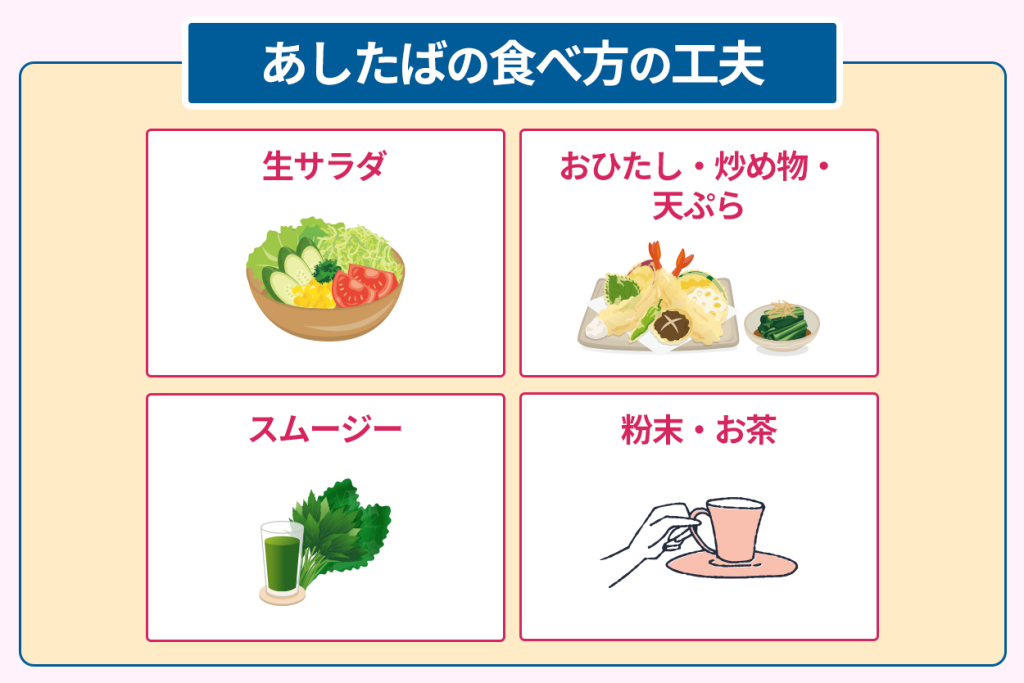

あしたばは加熱や湯煎しても、健康効果が損なわれないため、自由な調理方法で食べられます。

山菜の程よい苦味とさわやかな香りがあり、茎の部分は甘味も感じられます。

しかし、山菜の独特な味や香りを苦手に感じる人もいます。

毎日継続して食べる点で考えると、苦手な人は以下の調理方法で味や香りを和らげると良いでしょう。

- 野菜炒めのメインの野菜として混ぜる

- 茹でた後にしょうゆやマヨネーズと和えたおひたしにする

- 天ぷらやバター炒めなど油を使って調理する

- フルーツや牛乳と混ぜてスムージーにする

油を使った調理は食べ過ぎると脂質の過剰摂取につながりますが、苦味を抑えて美味しく食べられます。

調味料や油の量を調整しながら、自分が食べられる味付けを探してみてください。

たくさん食べられない場合は既製品の粉末やお茶の葉を活用する

固形の野菜がたくさん食べられない場合は、あしたばの粉末を料理に混ぜるか、お茶の葉で飲むのも健康効果として有効です。

飲み物としてはスムージーにする方法もありますが、お茶として摂取すると、より固形感は薄まります。

自分であしたばの葉を乾かして粉末を作るのは難しいため、基本的には既製品の粉末やお茶の葉を活用すると良いでしょう。

ただし、粉末状の既製品は野菜として購入するより、やや値段が高い傾向があります。

摂取の容易さと継続的に購入するための費用と照らし合わせて、野菜と既製品の粉末のどちらを購入するか検討してください。

植物アレルギーや過剰摂取によるお腹への影響は意識する必要がある

あしたばのような食物繊維を多く含む食材は、基本的にたくさん食べても体への悪影響は少ないとされています。

しかし、体質等で以下の症状が発生した場合は、一旦あしたばの摂取を止めましょう。

- 植物アレルギーにより体のかゆみなどの違和感を覚える

- 食物繊維の整腸作用が過剰に効いて、軟便やお腹の緩さを感じる

植物アレルギーは種類によって症状が異なっていて、ほかの野菜が大丈夫でもあしたばのみで発症する可能性があります。

軽い症状でも体に対して悪影響であるため、アレルギー症状が出たときはあしたばの継続的な摂取は推奨できません。

一方、食物繊維の効果が過剰に出た場合は、1日あたりで食べる量を減らすと影響が出ない場合があります。

粉末状になると過剰に混ぜてしまう人もいるため、特にパウダーやお茶として摂取する人は分量に注意してください。

あしたばは野菜の効果による改善が糖尿病治療として注目されている

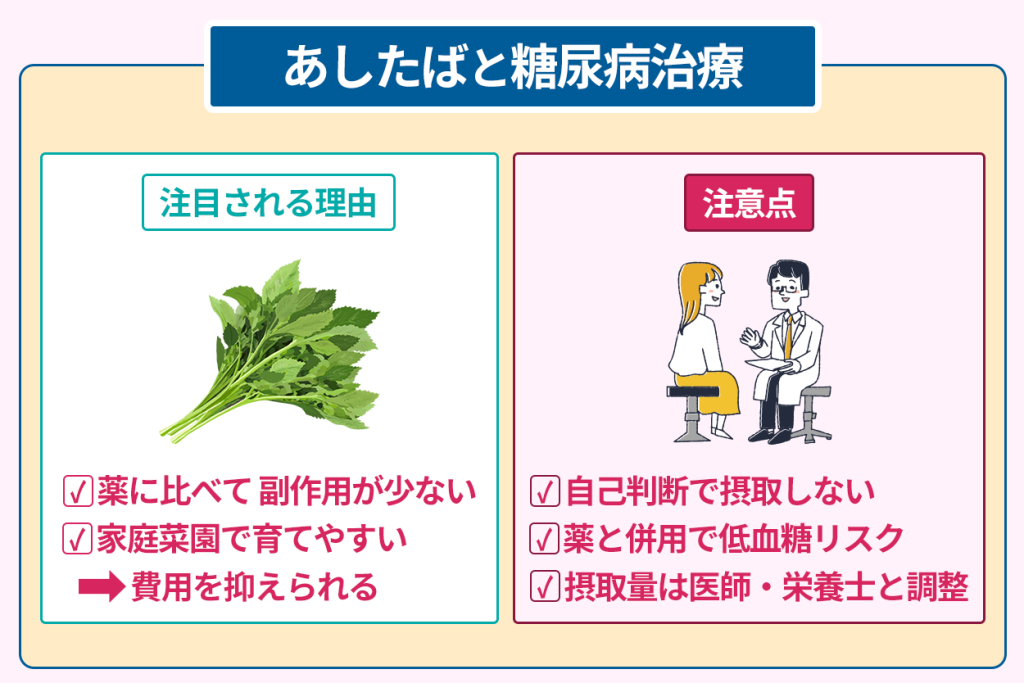

あしたばの血糖値や糖尿病に対する効果について注目される理由の1つに、自然な形で糖尿病治療ができる点があります。

糖尿病や高血糖の改善は医薬品でも行えますが、少なからず副作用があるため、人によっては負担がかかる治療方法です。

一方、あしたばのように自然にある植物で糖尿病治療ができた場合、薬よりも体への負担を抑えられます。

実際に摂取する人の視点で考えると、あしたばは家庭菜園で容易に育てられるところも注目される理由です。

日々の食事で継続的に取り入れるためには一定の費用がかかりますが、家庭菜園で育てた場合は購入するよりも費用を抑えられます。

糖尿病治療を受けている人は相談してからあしたばを取り入れる

既に糖尿病治療で食事療法や薬物療法を受けている場合は、自身の判断のみであしたばを食事に取り入れるのはやめましょう。

あしたばの効果で血糖値が下がった場合、糖尿病治療用の薬の効果と合わさり、過剰に血糖値が下がってしまい低血糖を引き起こす可能性があります。

低血糖は心臓や脳に負担がかかり、頻発すると糖尿病とは別の危険性につながります。

あしたばを取り入れる際は、かかりつけの病院で医師や栄養士と相談して、摂取量を調整してください。

治療を受けていない人も基本的には医師や栄養士の意見を聞いてから摂取したほうが、正しい摂取量を把握できます。

あしたばの栄養素や成分を適量で摂取して糖尿病を対策する

あしたばは豊富な食物繊維とカルコン類の効果により、糖尿病や血糖値の上昇を抑制する効果を発揮します。

抗酸化作用や炎症抑制作用など、糖尿病以外の病気にも有効な成分が含まれているため、積極的に取り入れても良い食材です。

調理方法は比較的自由ですが、山菜の味や香りが苦手な場合は天ぷらやスムージーなど、味付けを工夫しましょう。

ただし、既に糖尿病治療を受けている人は、食事療法や薬物療法との兼ね合いで血糖値が過剰に下がる可能性があります。

健康上で問題がない人も、基本的には医師や栄養士に相談してから、あしたばを食事に取り入れてください。