食事の最初に野菜を食べるだけ、そんな簡単な裏技が、あなたの血糖値を安定させる手助けをすると知っていたでしょうか。

一見シンプルに見えるこの習慣に、実は血糖値コントロールの秘密が隠されています。

野菜に豊富に含まれる食物繊維が、胃や腸でどのように働いて血糖値の急上昇を防ぐのか、本記事では、そのメカニズムを医学的に解き明かします。

- ベジファーストとは、食事の際に野菜から先に食べ始める食事法のこと

- 野菜やサラダを先に食べると、食後のインスリンの効き目が良くなる

- 野菜の食物繊維は、糖の吸収を緩やかにする

- 外食の時はまずサラダを頼んだり、自宅ではお皿の手前にサラダを盛り付け最初に手が伸びるようにしたりすると、ベジファーストを習慣化させられる

- ベジファーストでは、食物繊維が多い野菜や血糖値の急上昇を防ぐ根菜を、小鉢1杯分摂取するのが良い

- ベジファーストは満腹感が得られて体重管理に役立ったり、腸内環境を改善して便秘を解消したりする効果がある

- ベジファーストは誰でも簡単に始められ、食べたいものを我慢せずに食事を楽しみながら、血糖値をコントロールする新たな方法

- 糖尿病の人や糖尿病予備軍の人は、健康を支えるうえで、専門家のサポートを得るのが重要

糖尿病などの生活習慣病は、いつ誰がかかっても不思議ではありません。

そのため、糖尿病や糖尿病予備軍の人に限らず、健康な人でもベジファーストを食生活に取り入れるのは重要です。

ベジファーストが血糖値を下げる鍵は野菜に含まれる食物繊維にある

ベジファーストは食事の際に野菜から先に食べ始める食事法で、この方法が血糖値を下げる鍵は、食物繊維の働きにあります。

野菜に含まれる食物繊維は、水に溶ける性質のものが多く、これを水溶性食物繊維といいます。

水溶性食物繊維は胃や腸で水分を含んでゲル状になると、炭水化物に含まれる糖が小腸の壁に届く速度を遅らせるため、糖の吸収が緩やかになり食後の急激な血糖値上昇を防ぐのに効果的です。

他にもベジファーストや食物繊維には、以下の働きがあります。

- 胃から食べ物が移動するスピードを緩やかにする

- 腸内環境を整え、身体のインスリンへの反応性を高める

- 血糖値を下げるホルモンの分泌を助ける

- 血糖値を上げるホルモンの分泌を抑える

このように、食事の最初に野菜を食べて食物繊維を摂取すると、食物繊維の働きによって血糖コントロールに役立ちます。

参考:健康食スタートブック

ベジファーストを効果的に実践するためには野菜の種類と量を意識する

ベジファーストの効果を得るためには、摂取する野菜の種類や量を意識し、習慣化させる工夫が必要です。

一重に野菜といっても、含まれる食物繊維の量や性質は食材ごとで異なり、血糖値への影響も変わります。

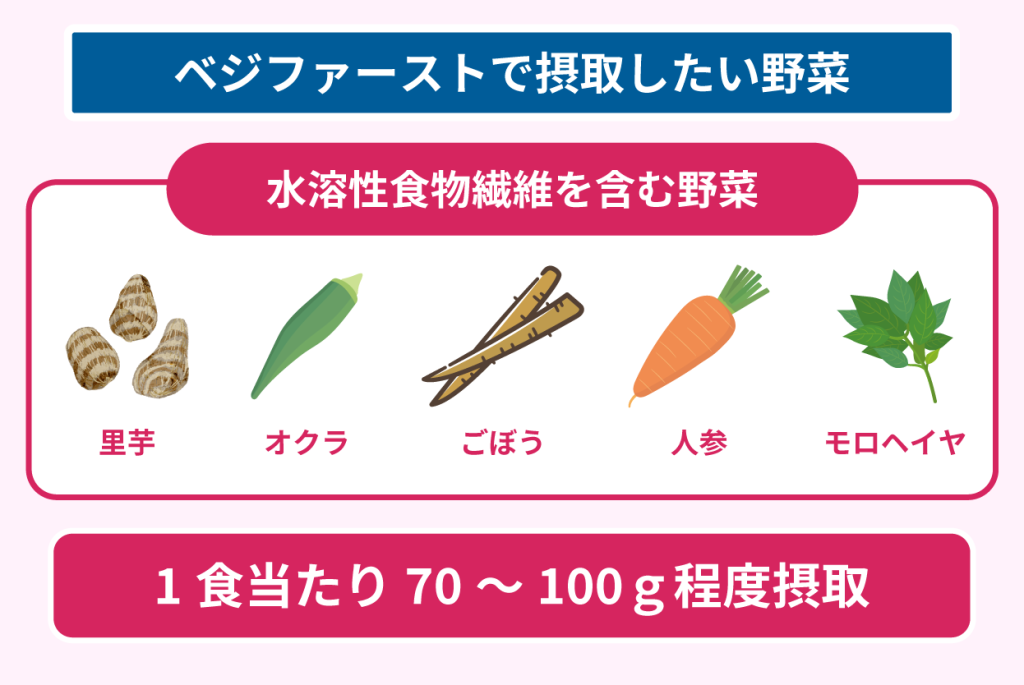

血糖コントロールを目指す場合は、水溶性食物繊維を含む以下の野菜を、1食当たり70~100g程度摂取するのがおすすめです。

- 里芋

- オクラ

- ごぼう

- 人参

- モロヘイヤ

折角ベジファーストを取り入れても、継続できないと意味がありません。

以下では、ベジファーストを習慣化し継続させるコツを具体的に紹介します。

| ベジファーストを習慣化するコツ | 具体例 |

|---|---|

| 家庭で食事するときの工夫 | ・メイン料理の手前にサラダを置く ・切った野菜やサラダを冷蔵庫に常備しておく ・食事前に無糖の野菜ジュースやスープを飲む |

| 外食、外出時の工夫 | ・野菜を最初に注文する癖を付ける ・お弁当の場合は、野菜を前方に詰める |

| 心理的な工夫 | ・家族や友人に、野菜から食べる習慣を共有する ・今日はベジファーストができた、と小さな達成感を意識する |

ベジファーストを取り入れる際に、その効果を最大限に発揮させるためには、ただ野菜を最初に摂取すると良いわけではありません。

上記のように、野菜の種類や量に気を付け、習慣化して継続する必要があると意識しておきましょう。

参考:日本人の食事摂取基準 |厚生労働省

日本食品標準成分表2020年版(八訂):文部科学省

野菜1日350gで健康増進 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

Postprandial glucose, insulin and incretin responses differ by test meal macronutrient ingestion sequence (PATTERN study) – Clinical Nutrition

ベジファーストは体重管理や便秘解消などの健康効果も期待できる

ベジファーストは血糖コントロールだけでなく、体重管理や便秘解消などにも効果があります。

どのようにして身体に効果を与えるのか、その仕組みを以下にまとめました。

| 健康効果 | 仕組み |

|---|---|

| 満腹感を得られて体重管理に役立つ | ・野菜に含まれる食物繊維は消化吸収に時間がかかるため、満腹感が長続きする ・カロリーが低い一方で咀嚼回数が増えるため、食べすぎ防止につながる |

| 腸内環境を改善して便秘を解消する | ・野菜の水溶性食物繊維は腸内の善玉菌の餌になって、善玉菌を増やし悪玉菌を減らす |

| 継続によって食生活全体が改善される | ・食事の最初に野菜を意識すると、自然に野菜の摂取量が増える ・習慣化するとベジファーストの食べ順が定着し、健康的な食習慣の基盤になる |

血糖コントロールが必要な人に限らず、ダイエット中の人や便秘気味の人にも、ベジファーストは効果的です。

ベジファーストは食事を楽しみながら始められる血糖管理の裏技である

ベジファーストは血糖コントロールするうえで手間もかからず、楽しみながら実践できる裏技です。

特別な食材や道具はいらず、食べる順番を変えるだけで良いため、誰でも簡単に始められます。

居酒屋では枝豆やサラダ、洋食では前菜サラダを先に食べ、楽しみながら自然に健康的な食生活を実現できます。

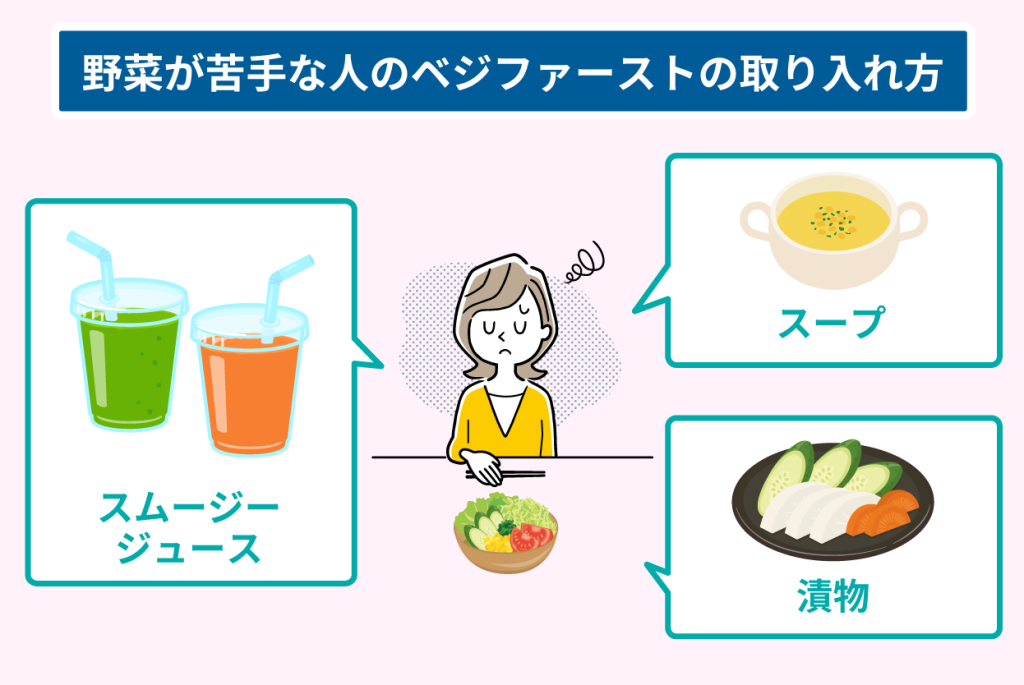

野菜が苦手な人であっても、スムージーやジュース、スープや漬物にして健康な身体を手に入れましょう。

糖尿病の改善には専門家への相談やサポートが欠かせない

糖尿病や糖尿病予備軍と診断されている人が血糖値をコントロールするには、ベジファーストだけでは難しく、専門家への相談やサポートが欠かせません。

専門家に相談して得られる利点には、以下があります。

- どの順番で食べると良いのか、外食時はどうすべきか、といった実生活に直結するアドバイスがもらえる

- 年齢や体重、生活リズムによって必要なカロリーや栄養が異なるため、専門家が一人ひとりに合わせて提案してくれる

- 好きな食べ物を完全に我慢するのではなく、量やタイミングを工夫して楽しむ方法を教えてくれる

専門家それぞれの役割も以下にまとめたため、参考にして相談しましょう。

| 専門家 | 役割 |

|---|---|

| 医師 | 血糖値や合併症のリスクを確認し、治療方針を立てる |

| 管理栄養士 | 食事の摂り方、栄養バランスの整え方を丁寧にアドバイスする |

| 糖尿病療養指導士 | 食事や運動、服薬など、日常生活全般をサポートする |

ベジファーストを日々の食事に取り入れ健康な生活を続ける

ベジファーストは食事の最初に野菜を食べるだけで、血糖値の急上昇を防ぎ、身体への負担を減らす食事法です。

誰でも手軽に始められ、食事を楽しみながら実践できる利点もあります。

一方で糖尿病患者や糖尿病予備軍の人は、ベジファーストだけで血糖値を管理するのは難しく、専門家への相談が欠かせません。

ベジファーストはあくまで血糖値の上昇を緩やかにするサポート方法であると、忘れないようにしましょう。

本記事を通して、正しい知識を身に付けたうえで実践してください。