毎朝体がだるく感じたり、昼間に強い眠気に襲われたりするなどの症状は、実は血糖値にも影響を及ぼしている可能性があります。

睡眠不足や眠りの質の低下はインスリンの働きを妨げて血糖値を不安定にし、糖尿病のリスクを高めます。

良質な睡眠の確保により血糖値の安定が促され、体の歩廊回復や生活リズムの改善にもつながるのです。

この記事では血糖値の安定に役立つ3つの快眠の習慣を紹介し、糖尿病改善や健康的な毎日をサポートする方法を詳しく解説します。

- 睡眠不足はインスリン抵抗性を高めて血糖値の上昇や糖尿病発症を引き起こす

- 良質な睡眠は血糖コントロールを安定させて糖尿病の改善につながる

- 自分の眠りの質をチェックするのは健康や血糖コントロールを改善するうえで重要である

- 今日から始められる快眠のための3つの習慣

- 糖尿病と睡眠は相互に影響を及ぼし合う密接な関係にある

他にも現在の自分の眠りの質をチェックするポイントについても紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

睡眠不足はインスリン抵抗性を高めて血糖値の上昇や糖尿病発症を引き起こす

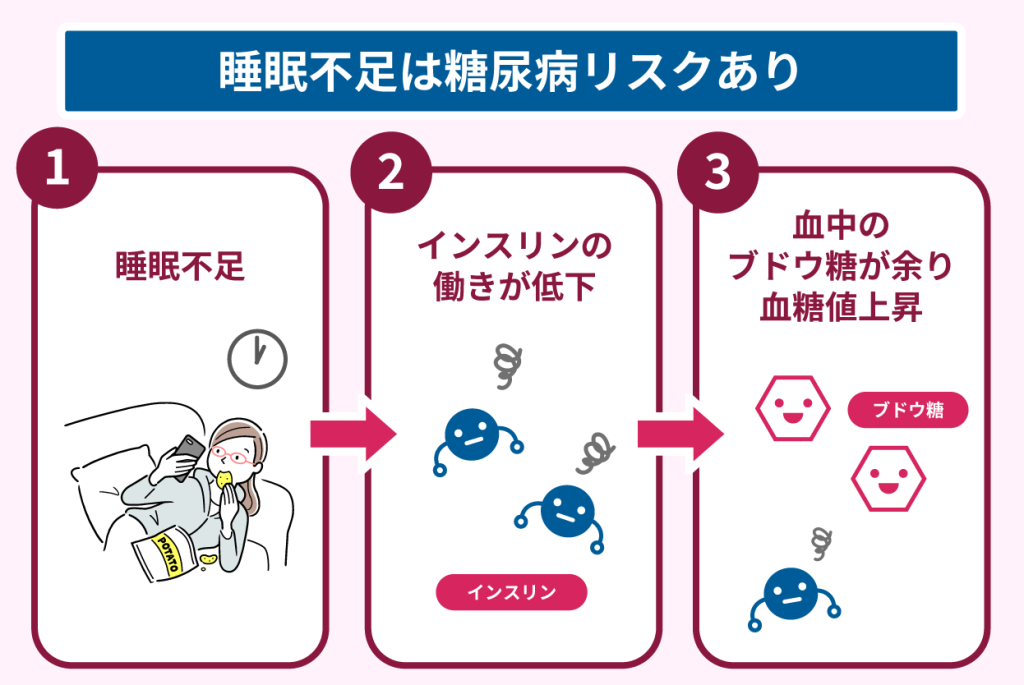

睡眠不足は体の健康にさまざまな悪影響を与えるほか、血糖値の管理や糖尿病リスクにも深刻な影響を及ぼします。

インスリンは血液中のブドウ糖を細胞に取り込む役割を果たしており、血糖値を安定させるうえで欠かせないホルモンです。

しかし、睡眠不足になると、インスリンの働きを低下させるインスリン抵抗性が高まります。

その結果、血液中のブドウ糖が効率よく細胞に取り込まれず、血中に余分なブドウ糖が余るため血糖値が上昇するのです。

さらに睡眠不足は、食欲やエネルギー代謝にも影響を与えます。

睡眠不足が続くとグレリンという食欲を増進させるホルモンの分泌が増える一方、満腹感を促すレプチンの分泌が減少するため、つい食べ過ぎてしまう傾向が高まります。

これにより体重増加や肥満が進行してインスリン抵抗性がさらに悪化する、という悪循環が生まれるのです。

加えて、慢性的な睡眠不足はストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を増やして、血糖値の上昇を助長します。

このように睡眠不足は単なる疲労感や集中力の低下にとどまらず、血糖値の管理に直接的な影響を与え、糖尿病の発症リスクを高める要因となります。

適切な血糖値を維持して将来的な糖尿病リスクを下げるためには、十分な睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを整えるのが非常に重要です。

良質な睡眠は血糖コントロールを安定させて糖尿病の改善につながる

良質な睡眠は血糖コントロールを安定させ、糖尿病の予防や健康維持につながります。

「食事や運動に気を付けているのに、なぜか血糖値が安定しない」と感じている方は、一度ご自身の睡眠を見直してみてください。

実はたった一晩の睡眠不足でも、私たちの体内ではインスリンの働きが悪くなり、血糖値の上昇を促す傾向があると分かっています。

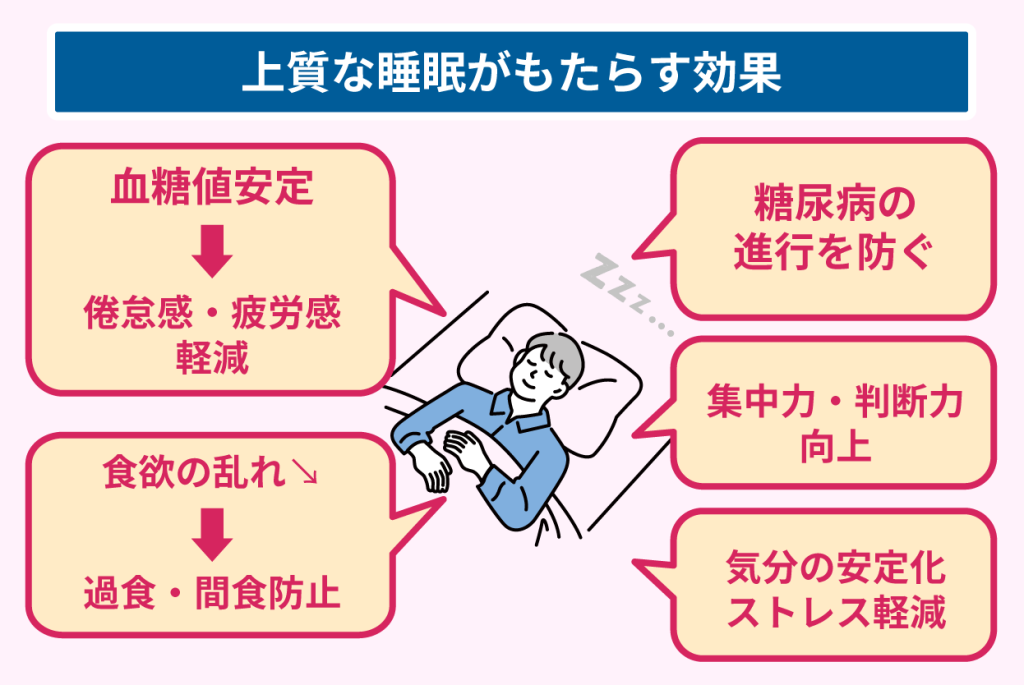

良質な睡眠により血糖値が安定すると、体はエネルギーを効率よく利用できるようになり、日中の倦怠感や疲労感が軽減されます。

血糖値の急上昇や急降下の抑制により、食欲の乱れが減り、過食や間食の防止にもつながるのです。

血糖値が安定した状態を維持できると、内臓脂肪の蓄積や体重増加の予防にもなり、インスリンの働きを改善できます。

さらに、良質な睡眠は糖尿病の合併症予防にも重要です。

睡眠中には成長ホルモンの分泌が活発になり、細胞や血管の修復が進みます。

これにより、以下のような糖尿病特有の三大合併症の発症リスクを減らせます。

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経障害

加えて、睡眠が不足するとストレスホルモンのコルチゾールが増加して血糖値が不安定になるため、良質な睡眠はこれを抑制する役割も果たしています。

結果として、心血管系の健康維持にもつながり、糖尿病の進行を防ぐ重要な要素となります。

他にも、良質な睡眠は生活の質そのものも向上させるのです。

気分の安定やストレス軽減にもつながり、日常生活における活動意欲が高まります。

血糖値が安定して体調が整うと、運動や食事管理への取り組みもスムーズになり、結果として健康的な生活習慣の維持につながるのです。

良質な睡眠は単なる休息ではなく、血糖コントロールの改善や糖尿病特有の三大合併症の予防、日常生活の質の向上という3つの側面から糖尿病管理には欠かせない要素となります。

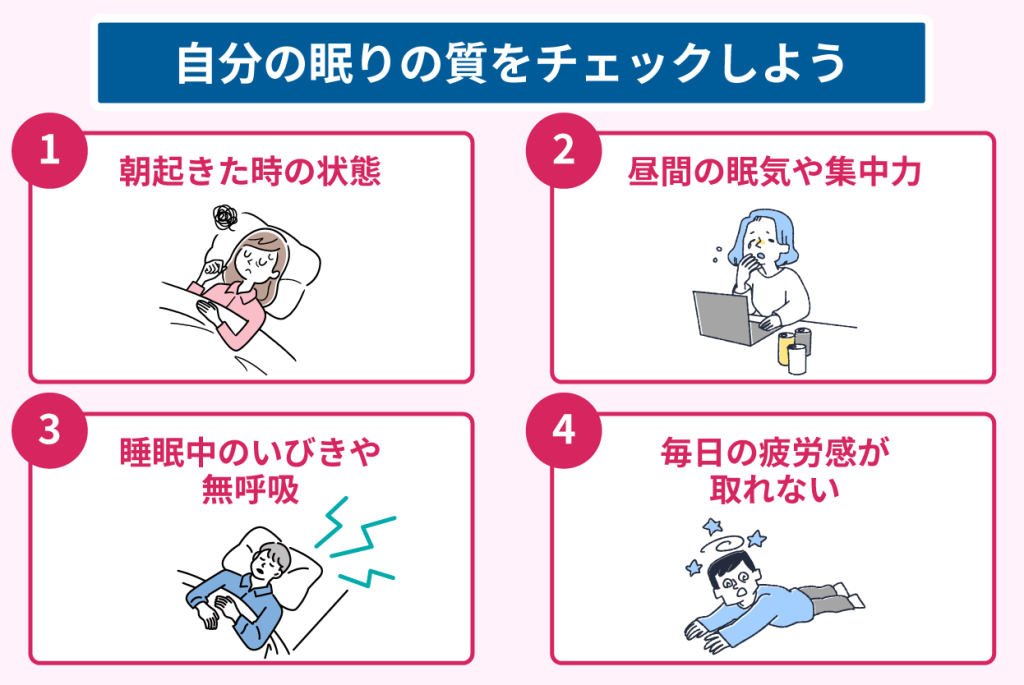

自分の眠りの質をチェックするのは健康や血糖コントロールを改善するうえで重要である

自分の眠りの質をチェックするのは、健康や血糖コントロールを改善するうえで非常に重要です。

はじめに、朝起きた時の体の状態を確認するのがポイントとなります。

朝の体調は、前夜の睡眠の質を最も直接的に反映するサインといえるのです。

次に、昼間の眠気や集中力の低下にも注目する必要があります。

日中に強い眠気を感じたり、仕事や勉強に集中できなかったりする場合は睡眠が十分ではないか、睡眠リズムが乱れているサインです。

これは深い睡眠が不足して脳の疲労回復が十分に行われなかった影響で、長期的には生活の質や血糖コントロールにも悪影響を及ぼす場合があります。

いびきが頻繁に出たり、無呼吸の症状があったりする場合、酸素の供給の妨げとなり睡眠の質が低下します。

これにより体や脳の回復が妨げられ、慢性的な疲労感や高血圧、さらには糖尿病リスクの上昇につながる場合があります。

最後に、毎日の疲労感が取れない理由も見逃せないポイントです。

十分な睡眠時間を確保しているにもかかわらず、疲れが残る場合は浅い睡眠や中途覚醒、ストレスや生活習慣の乱れが影響している可能性があります。

慢性的に疲れが残ると日中のパフォーマンス低下のみならず、免疫力低下や代謝異常を引き起こす原因にもなるため、早めの改善が必要です。

これらの4つのサインを日常的に観察すると、自分の睡眠の質を正確に把握できて、必要な対策を取れます。

睡眠環境の見直しや生活習慣の改善は健康維持や生活の質の向上に直結するため、意識的にチェックしてみましょう。

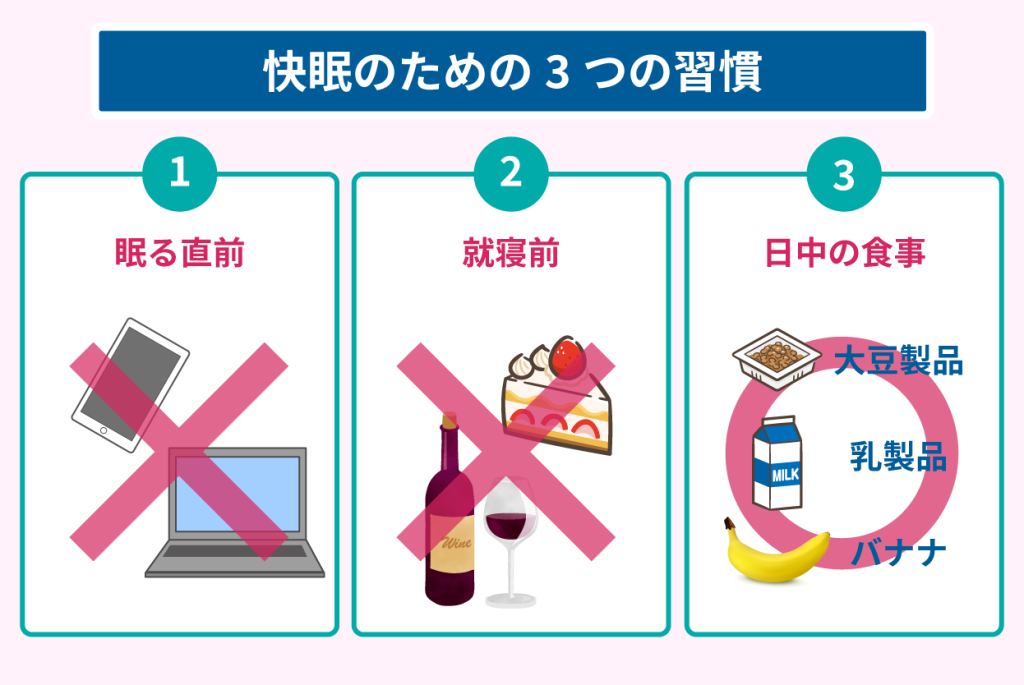

今日から始められる快眠のための3つの習慣を知って取り入れよう

「快眠のために具体的にはどうすればいいか」と疑問を持つ方に、今日から始められるたった3つの眠りの習慣を紹介します。

私たちの心身の健康を守るうえで、良質な睡眠は非常に重要な役割を担っています。

そのため、今日から取り入れられる快眠のための習慣を意識するのが大切となります。

はじめに重要なのは、眠る直前の習慣の見直しです。

スマートフォンやパソコンの強い光を長時間浴びると、脳が昼間と錯覚して睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が抑えられ、寝つきの悪化や浅い睡眠につながります。

加えて、ストレスを抱えた状態でベッドに入ると自律神経が興奮状態のままとなり、体も心も休まらず深い眠りに入れません。

快眠のためには就寝前1時間ほどは照明を落として軽いストレッチや読書、ぬるめの入浴など、リラックスできる行動に切り替えると自然に眠気が訪れます。

次に、血糖値を安定させる就寝前の過ごし方も睡眠の質に直結します。

寝る直前に甘いお菓子やアルコールを取ると、血糖値が急激に変動して夜中の覚醒や浅い眠りを招くのです。

一方で就寝前に白湯やハーブティーを飲み体を温めたり、深呼吸や瞑想で心身を落ち着けたりするのは、血糖値の安定につながります。

これにより睡眠中のホルモン分泌や代謝もスムーズになり、体の修復や疲労回復が促進されます。

このようなリラックス習慣は心身をリラックスさせるのみでなく、糖尿病の予防や改善にも役立つのです。

さらに良質な睡眠を取るためには、日中の食事内容も重要となります。

他にも神経の興奮を抑えるマグネシウムを多く含むナッツや葉物野菜、亜鉛を含む魚介類も快眠をサポートするのです。

夜遅い時間の食事や油分の多い料理は胃腸へ負担がかかり、深い睡眠を妨げる原因になります。

そのため、夕食は就寝の3時間前までに済ませて、消化に負担の少ない献立の心がけが大切です。

このような日々の工夫の積み重ねにより睡眠の質は大幅に改善し、朝の目覚めがすっきりして日中の集中力や活力も高まり、健康的な生活リズムを取り戻せます。

快眠は特別な取り組みではなく、小さな習慣の積み重ねで手に入れられるため、今日から意識的に始めてみましょう。

糖尿病と睡眠は相互に影響を及ぼし合う密接な関係にある

糖尿病と睡眠は互いに深く影響を及ぼし合う密接な関係にあります。

睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に呼吸が断続的に止まるため、血中の酸素濃度が低下して、体が慢性的なストレス状態にさらされるのです。

この状態はインスリンの働きを妨げ、血糖値を上昇させるため、糖尿病の発症リスクや血糖コントロールの悪化につながります。

加えて睡眠時無呼吸症候群は肥満との関連が多く、肥満自体も糖尿病リスクを高める要因となるため、両者の関係はさらに強まります。

一方で、適切な睡眠時間の確保は糖尿病予防に効果的です。

十分な睡眠はホルモンバランスを整え、インスリンの感受性を維持するのに役立ちます。

睡眠不足や睡眠の質が低下すると、血糖値の変動が大きくなり、以下のような糖尿病リスクを高める要因が連鎖的に起こります。

- 食欲の増加

- 体重の増加

- 慢性的な炎症反応の悪化

そのため、規則正しい睡眠時間の確保は、血糖コントロールの安定や生活習慣病の予防に欠かせません。

さらに糖尿病と睡眠の問題は自己判断のみでは見逃される可能性があり、専門医への相談が重要です。

適切な診断と治療により、糖尿病の悪化を防ぎ、睡眠の質を向上させられます。

糖尿病と睡眠は単独で考えるのではなく、お互いに影響を及ぼし合う関係として捉え、日常生活と医療の両面から整えるのが健康維持への近道です。

糖尿病と睡眠の関係性への理解が健康的な毎日を過ごすうえで重要となる

糖尿病と睡眠は互いに影響し合っており、その関係性の理解は健康的な毎日を過ごすうえで非常に重要です。

睡眠不足や質の低い眠りはインスリンの働きを低下させて血糖値を上昇させるほか、食欲や体重管理にも悪影響を及ぼします。

特に睡眠時無呼吸症候群は血糖コントロールを乱し、糖尿病の発症リスクを高めます。

一方で、良質な睡眠は血糖値を安定させて、生活習慣病の予防や改善にも役立つのです。

日常的に体のサインを確認し、生活習慣の改善や専門医による指導を組み合わせると、血糖コントロールの安定や健康維持につなげられます。

将来の健康を守るためにも、今できる取り組みから少しずつ始めて健康的な生活を続けましょう。