食後の急な顔のほてりや大量の汗、耐え難い眠気などを経験すると、更年期や自律神経の乱れを気にする人は多いです。

しかしその不快な症状は、単なる疲れや自律神経の乱れではなく、血糖値の乱れを表すシグナルの可能性があります。

本記事では、血糖値が乱れると顔のほてりが出現する理由や、更年期症状との見分け方を紹介します。

- 顔のほてりは、血糖値の乱れを示すシグナルである

- 血糖値の急激な乱高下である血糖値スパイクが、顔のほてりや発汗を引き起こす

- 顔のほてりが現れる原因は、自律神経の乱れや血管の広がりが関係する

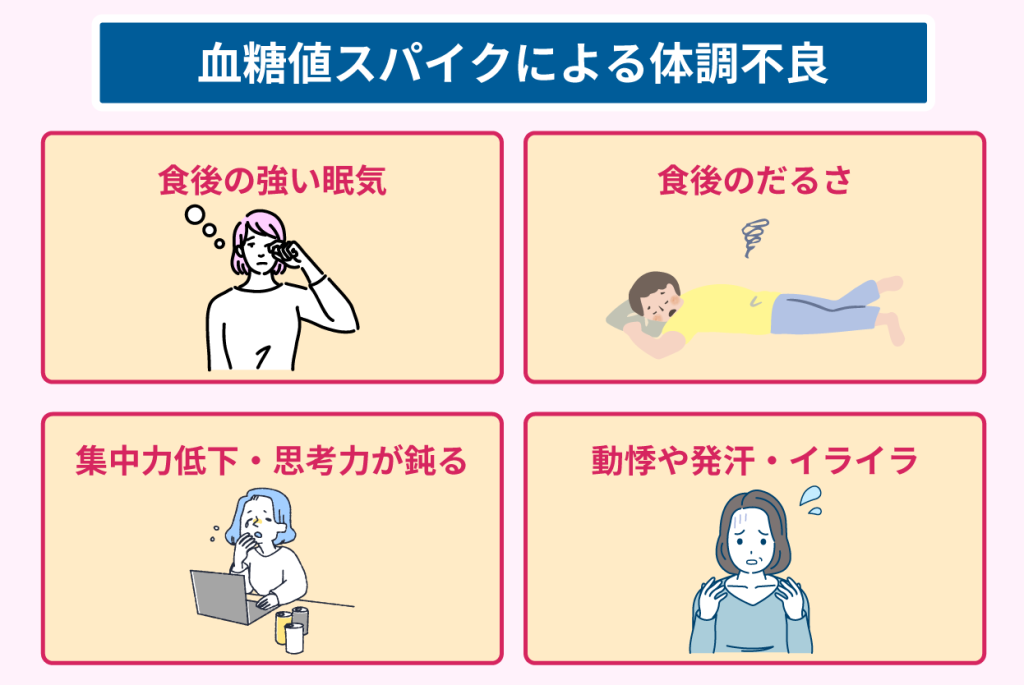

- 血糖値スパイクは食後の強い眠気やだるさ、集中力の低下を引き起こす

- 血糖値スパイクと更年期症状を見分けるポイントは、症状が出現するタイミングや持続時間、一緒に起こる症状にある

- ほてり対策は、食事療法とホルモンバランス調整の両面からアプローチする必要がある

- 野菜やタンパク質を先に食べたり、GI値の低い食材を選んだりといった工夫が、血糖値の急上昇を抑えるうえで効果的である

- 血糖値検査を定期的に受ける他、自覚症状と検査結果の照合が、身体状態の正確な把握に繋がる

- 顔のほてりを健康管理の指標として活用できると、病気の早期発見につながる

顔のほてりやだるさなどの気になる症状があり、原因が分からず、不安を感じている人は本記事を通して不安を解消しましょう。

症状の原因が明確になると、自分の健康状態を把握し、正しい対応ができるようになります。

顔のほてりは血糖値の乱れを示すシグナルである可能性を秘めている

顔が急に熱くなったり、赤くなったりするほてりは、実は体内の血糖値の乱れが関係している可能性があります。

多くの人が更年期や疲れのせいではと思い込みがちであるものの、その裏には糖尿病という病気が潜んでいる場合もあるのです。

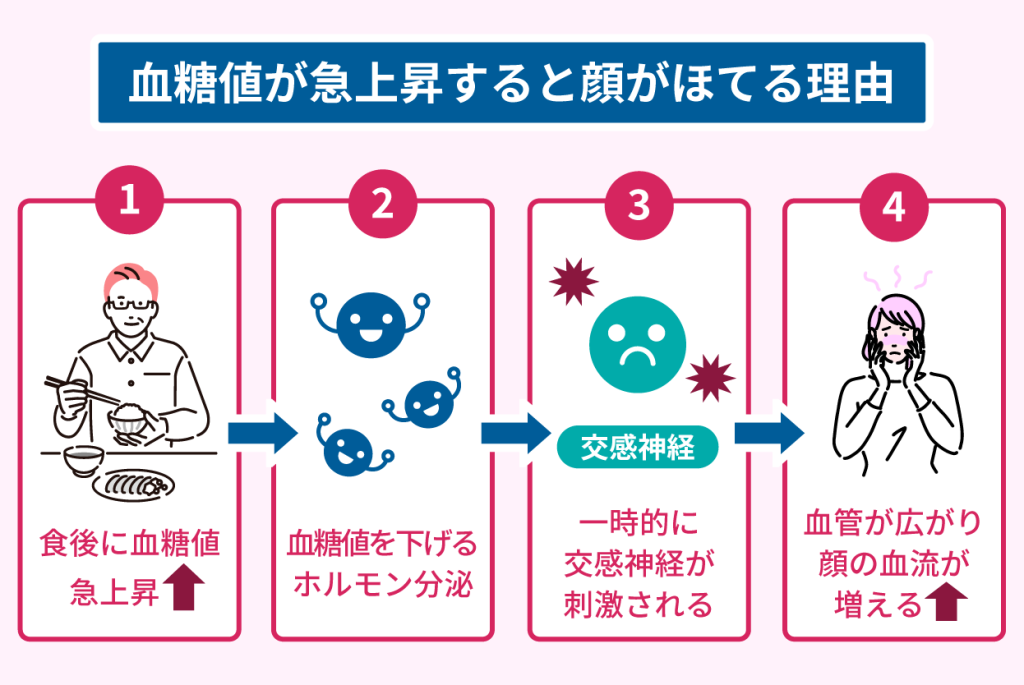

血糖値が急上昇するとなぜ顔のほてりが出現するのか、その仕組みを以下にまとめました。

- 食事後に血糖値が急上昇する

- 身体が大量に血糖値を下げるホルモンを分泌する

- 一時的に交感神経が刺激される

- 血管が広がり、顔面の血流が増える

血糖値が急上昇した後は、身体が血糖値を下げるホルモンを大量に分泌して、血糖値が急降下します。

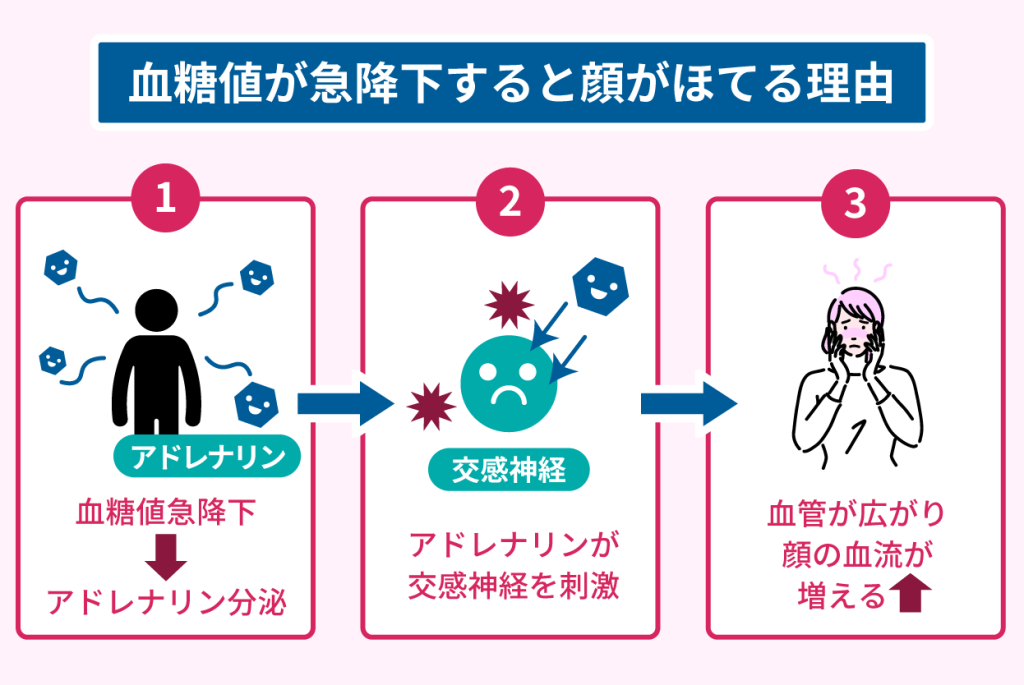

血糖値が急降下する反応性低血糖でも、以下の流れで顔のほてりが出現します。

- 血糖値が急降下すると、脳がエネルギー不足の危機と判断して、アドレナリンを分泌する

- アドレナリンが交感神経を刺激する

- 血管が広がり、顔面の血流が増える

このようにして、血糖値の乱れは顔のほてりを引き起こし、あなたに血糖の波を整えてほしいと訴えているのです。

血糖値スパイクが顔のほてりを引き起こすのは血管拡張が原因

白米やパン、砂糖などの食後血糖値が急上昇する食品を摂取した後に起こり、健康な人でも発生します。

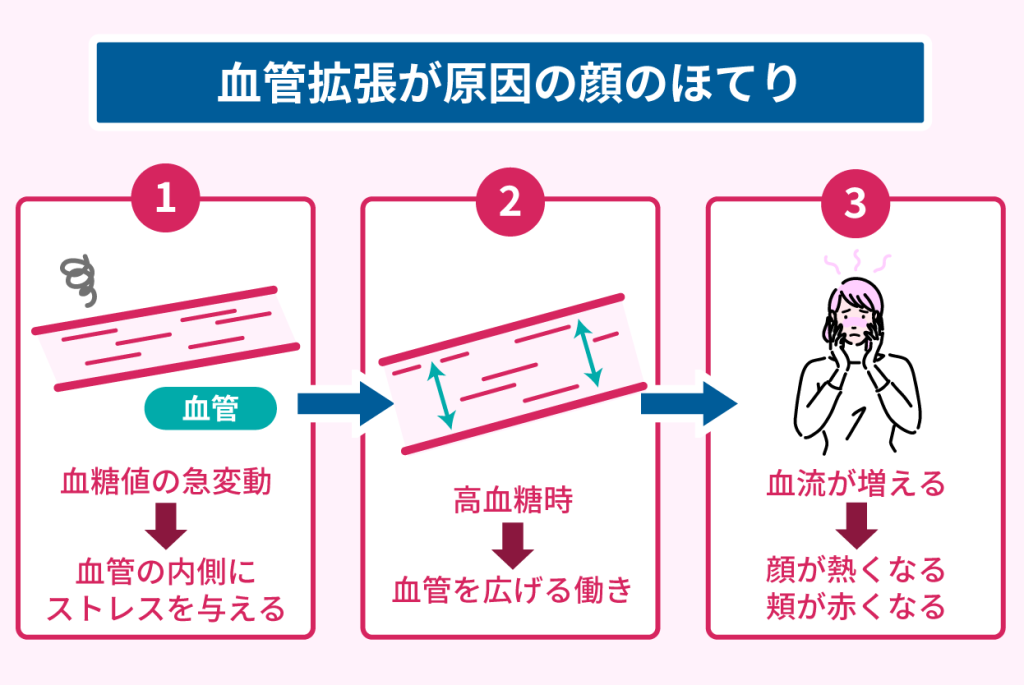

先述の内容で、血糖値の急上昇や急降下が顔のほてりを出現させる仕組みを説明しました。

以下では、他の原因が顔面の血流を増加させる仕組みを解説しました。

- 血糖値の急変動は、血管の内側にストレスを与える

- 高血糖の時に、一酸化窒素が一時的に増加し、血管を広げる働きを促す

- その結果皮膚の血流が増えて、顔が熱くなる、頬が赤くなるといった感覚が出る

このように、血糖値スパイクによる交感神経刺激と血管拡張が、顔のほてりの根本的な仕組みです。

特に更年期世代では、ホルモンの変動によって血糖調節が不安定になるため、ほてり症状が重なって感じられます。

参考:血糖変動と血管内皮機能~糖尿病性血管障害の発症と防止機構への新たなアプローチ~

血糖値スパイクは強い眠気やだるさといった体調不良も招く

血糖値スパイクは強い眠気やだるさ、集中力の低下といった、顔のほてり以外の症状も引き起こします。

これは血糖値の乱高下が自律神経や脳、血管などに負担をかけて、多様な不調を引き起こすためです。

以下では症状別に、体内で起こっている仕組みをまとめました。

| 症状 | 仕組み |

|---|---|

| 食後の強い眠気 | 1.血糖値が急上昇すると、血糖値を下げるホルモンが大量に分泌され、今度は血糖値が急降下する 2.この時、脳へのブドウ糖供給が一時的に減り、脳がエネルギー不足になる 3.脳の覚醒レベルが下がる |

| 食後のだるさ | 1.血糖値の急上昇により、血糖値を下げるホルモンが過剰に分泌されると、筋肉や肝臓でブドウ糖が急速に取り込まれる 2.一時的に血糖値が低下し、身体がエネルギー不足状態となる 3.アドレナリンが分泌されて、自律神経のバランスが乱れる 4.だるさや頭が重い、集中できないなど、不定愁訴と呼ばれる原因不明の体調不良が起こる |

| 集中力の低下や思考力が鈍る | 1.脳はブドウ糖を主なエネルギー源としているため、血糖値が急激に下がると、脳へのエネルギー供給が一時的に不足する 2.認知機能が低下して、集中できない、ぼーっとするなどの症状が起こる |

| 動悸や発汗、イライラ | 1.血糖値の乱高下が、交感神経の過剰反応を引き起こす 2.アドレナリンやノルアドレナリンといったホルモンが分泌される 3.心拍数の上昇、発汗や焦燥感などが現れる |

これらの症状はすべて、血糖の乱れから自律神経の乱れ、体調不良という一本の線でつながっていると理解しましょう。

日本糖尿病学会誌第57巻第8号 糖尿病神経障害の最近の進歩 3.自律神経障害

更年期症状を見分ける時のポイントは発現タイミングや持続時間にある

更年期症状と血糖値スパイクによる症状を見分ける時のポイントは、症状が発現するタイミングや持続時間にあります。

どちらも自律神経の乱れを伴うため、共通した症状が多く、見分けるのが難しく感じるでしょう。

しかし更年期症状は女性ホルモンの低下が原因、血糖値スパイクは血糖値の乱れが原因、というようにそれぞれ根本原因が異なります。

つまり症状は似ていても、出現した時の背景や状況を理解できると見分けられるのです。

ここでは顔のほてりの見分け方を、表でまとめました。

| 比較ポイント | 更年期障害によるほてり | 血糖値スパイクによるほてり |

|---|---|---|

| 発症時期 | 40〜50代前半という閉経前後の女性 | 年齢問わず |

| 症状発現のタイミング | 急な気温変化やストレスがかかった時、夜間 | 食後、甘い物や炭水化物摂取後 |

| 持続時間 | 数分〜10分ほど | 食後30分〜2時間前後 |

| 一緒に見られる症状 | 月経不順や睡眠障害、情緒不安 | 強い眠気やだるさ、集中力低下 |

ほてりは更年期と血糖値スパイク両方の要因が重なる場合もあり、食事とホルモンバランスどちらも対策していくのが重要です。

次の内容では、血糖値を安定させる具体的な食事法を紹介するので確認してみてください。

参考:Vasomotor symptoms of menopause, autonomic dysfunction, and cardiovascular disease – PMC

ほてりを軽減し血糖値を安定させるには食材選びや食事の順番が大切

顔のほてりを軽減し血糖値を安定させるには、何を食べるかだけでなく、どの順番で食べるかも重要です。

以下に、今日の食事から実践できる具体的な対応策をまとめました。

| 内容 | 具体策 | 理由 |

|---|---|---|

| 食べる順番 | ・野菜やきのこ、海藻類を先に食べる ・最後に、ごはんやパンなどの主食を食べる | 糖質の吸収を緩やかにし、血糖値の急上昇を防ぐ |

| 食後血糖値が急上昇しない食材を選ぶ | ・白米を玄米や雑穀米に置き換える ・食パンを全粒粉パンに変える | 血糖値の上昇が緩やかになり、自律神経の乱れを防ぐ |

| 食後血糖値が急上昇する食材は避ける | ・白砂糖やスイーツ、甘い飲料は控える | 血糖値の乱高下を防ぎ、交感神経の過剰反応を抑える |

| タンパク質の摂取 | ・魚や豆腐、卵や鶏むね肉などを毎食に加える | 血糖上昇を緩やかにし、血糖値を下げるホルモンの過剰分泌を防ぐ |

| 食物繊維の摂取 | ・野菜や海藻、きのこやオートミール、豆類を意識して摂取する | 食後血糖値の上昇を抑えて、腸内環境も改善する |

食生活は、日々のちょっとした工夫や少しの意識で改善できるため、必ず実践していきましょう。

検査結果と自覚症状を照らし合わせると身体のシグナルを読み解ける

身体の状態を正確に把握するには、自覚症状とあわせて定期的な検査結果の確認が欠かせません。

更年期障害の場合は女性ホルモンの検査値、血糖値スパイクの場合は血糖値を示す指標であるHbA1cや空腹時血糖が、見分ける時の重要なポイントとなるためです。

確認すべき検査値と、それぞれの値が示す意味を以下で簡単にまとめました。

| 検査値 | 基準値 | 検査値が示す意味 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | ~99mg/dL | 基礎的な血糖コントロールを示す |

| 食後血糖値 | ~139mg/dL | 食事による血糖の上昇の状態を示す |

| HbA1c | ~5.5% | 過去1〜2か月の平均血糖値を示す |

| FSH(卵胞刺激ホルモン)、E2(エストラジオール) | FSHは~約40mIU/mL、E2は約30pg/mL~ | 卵巣機能の低下を示す |

ほてりを健康管理のシグナルとして活用するには、定期的な検査の受診が大切であると、念頭に置きましょう。

身体のシグナルを察知できると健康的な毎日を送れるようになる

顔のほてりは単なる気になる症状ではなく、身体からの大切な健康のシグナルです。

この健康シグナルは血糖値の急上昇や、自律神経の乱れと関連しており、放置すると生活習慣病リスクの増加につながる可能性があります。

これを防ぐには、食事の順番を変える、特定の野菜を摂るといった小さな工夫が必要です。

この工夫を継続できると、血糖値の安定とほてりの軽減に大きく役立ち、健康的な毎日を支える土台となります。

さらに顔のほてりというシグナルの意味を理解する行動は、身体の変化にしっかり耳を傾け、症状を軽視しない対応力につながります。

本記事を参考に、顔のほてりや血糖値の変動を味方にして、前向きに生活を整えましょう。