内臓脂肪は見た目には把握が難しいものの、血糖値を左右する重要な存在です。

近年では内臓脂肪が単なる脂肪の蓄積ではなく、ホルモンを分泌する臓器として働き、その一部がインスリンの効きを悪くする原因になると明らかになっています。

放置すると血糖値の上昇や糖尿病の発症にもつながるため、その仕組みの正しい理解が不可欠です。

この記事では、内臓脂肪と血糖値の深い関係をわかりやすく解説します。

- 内臓脂肪が血糖値に与える悪影響

- 内臓脂肪の増加によって血糖値が上昇する原因

- 内臓脂肪の減少によって得られる血糖値改善効果

- 内臓脂肪を効率的に減らすための食事と運動の見直し方法

- 内臓脂肪と脂肪肝の関係性

- 健康診断の検査結果を活かした内臓脂肪と血糖値の管理方法

内臓脂肪を効率的に減らす食事や、運動の方法なども具体的に紹介しています。

健康的な体を維持する実践的な対策のため、ぜひ参考にしてください。

ホルモンを分泌する臓器としての働きを持つ内臓脂肪は血糖値に悪影響を与える

内臓脂肪は、血糖値のコントロールを乱す要因のひとつです。

脂肪というと単にエネルギーを蓄える余分なものという印象を持たれる傾向にありますが、実際にはそれ以上の働きも持ちます。

つまり、内臓脂肪は単なる脂肪の貯蔵庫ではなく、体の代謝全体に影響を及ぼす臓器の一種であるということです。

この内臓脂肪が増えると、脂肪細胞から分泌される善玉ホルモンが減少するため、血糖値の安定が困難になります。

たとえば、善玉ホルモンとして知られているアディポネクチンは、インスリンの働きをサポートする重要なホルモンです。

しかし内臓脂肪が蓄積するとこのアディポネクチンの分泌量が減少するため、血液中のブドウ糖を細胞内に取り込めず、血糖値が上昇します。

一方で、以下のような炎症性物質は内臓脂肪によって増加し、インスリンの作用を阻害します。

- TNF-α(脂肪細胞やマクロファージから分泌されてインスリン抵抗性を引き起こす)

- IL-6(脂肪組織から分泌されてCRPの合成を促進する)

- MCP-1(脂肪細胞から分泌されてマクロファージを脂肪組織に引き寄せ、炎症性物質の産生を促進する)

その結果、血糖コントロールが乱れて糖尿病の発症リスクを高めてしまいます。

さらに内臓脂肪は肝臓の働きにも影響を与え、過剰な脂肪が肝臓に流れ込むと脂肪肝の状態を引き起こし、肝臓が放出する糖の量を増加させてしまいます。

これによって食事をしていない時間帯でも血糖値の高い状態が続く場合があり、内臓脂肪が多いほど体は常に高血糖状態のままです。

少しくらいお腹まわりに脂肪があっても大丈夫と感じる人もいるかもしれませんが、内臓脂肪の怖さは見た目以上に体の内側で代謝を狂わせる点にあります。

たとえ体重がそれほど多くなくても、内臓脂肪が多い隠れ肥満の人は少なくありません。

このタイプの人は血糖値の乱れに気づかず、気づいたときには糖尿病予備群というケースもあります。

内臓脂肪の影響は、生活習慣の中で少しずつ積み重なっていくものです。

以下のようなものが複雑に絡み合い、脂肪細胞の活動を変化させていきます。

- 食事のバランス

- 運動量

- 睡眠

- ストレス

過食や運動不足が続くと内臓脂肪は活性化し、インスリン抵抗性がさらに進行してしまう傾向があります。

このような悪循環を断ち切るには、はじめに内臓脂肪そのものがホルモンを分泌する臓器であるという事実の理解から始まります。

他にも体重や体型の変化のみでなく、血糖値の変化に意識を向けるのも大切です。

定期的な健康チェックを通して自分の代謝状態を把握し、食事や運動の見直しを行うと内臓脂肪の影響を少しずつ減らせます。

脂肪を蓄えるのみの存在と考えず、体全体のバランスを左右する重要な臓器として捉える視点が血糖コントロールの第一歩となるでしょう。

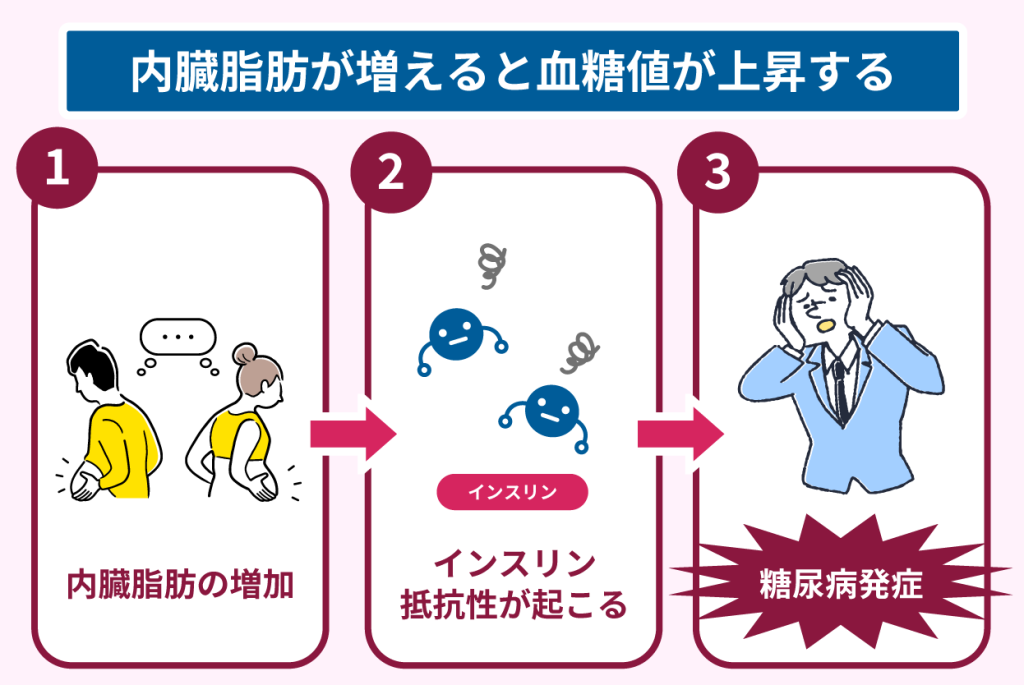

内臓脂肪が増えるとインスリンの働きが低下して血糖値が上昇する

内臓脂肪が増えると、血糖値のコントロールに深く関わるインスリンの働きが低下し、血糖値の上昇を引き起こします。

これは単に脂肪が増えるという問題にとどまらず、体の代謝全体に影響を及ぼす重要な変化です。

インスリンは膵臓のβ細胞から分泌されるホルモンで、血液中のブドウ糖を筋肉や肝臓、脂肪組織へ取り込んでエネルギーとして利用させる役割を持っています。

インスリン抵抗性が起こると同じ量のインスリンが分泌されても細胞が反応せず、ブドウ糖が血液中に残ったままになり、これが慢性的な高血糖を引き起こす原因です。

さらに内臓脂肪から放出される脂肪酸は、門脈を通じて肝臓に運ばれ、肝臓に脂肪が溜まると脂肪肝が進行します。

脂肪肝になると肝臓はインスリンの指令を受け取れず、本来なら抑えられるはずの糖の産生が活発化し、結果的に空腹時でも血糖値が高くなる場合があります。

特にこの状態は、糖尿病予備群と呼ばれる段階で多く見られる特徴です。

インスリンの効きが悪くなると、体はそれを補うためにより多くのインスリンを分泌しようとします。

はじめのうちは膵臓はこの負担に耐えられますが、長期間に渡ると分泌能力が徐々に低下して血糖値を下げきれなくなり、血糖値が慢性的に高い状態が続いた結果2型糖尿病を発症します。

つまり、内臓脂肪の増加はインスリン抵抗性を介して、糖尿病発症へと直結しているということです。

内臓脂肪の蓄積は肥満体型の人のみでなく、見た目が細い人でも起こる場合があります。

いわゆる隠れ肥満と呼ばれる状態で、筋肉量が少なくて脂肪が内臓周囲に集中している場合に多く見られます。

このタイプは自覚症状に乏しいため、健康診断ではじめて血糖値や中性脂肪の異常を指摘されるケースも少なくありません。

血糖コントロールを安定させるためには、内臓脂肪を減らすのが何よりも重要です。

脂肪細胞の状態が変わると、体全体の代謝も整い、血糖値の上昇を予防できます。

内臓脂肪の蓄積は見た目以上に代謝に影響を及ぼすため、その仕組みを理解して日常生活の中で少しずつ改善を積み重ねていくのが、血糖値を安定させるために大切です。

内臓脂肪の減少がインスリンの感受性を改善して血糖値を下げる効果をもたらす

内臓脂肪を減らすのは、血糖値のコントロールにおいて非常に重要です。

内臓脂肪が減るとインスリン抵抗性を改善できるうえ、体は効率的に血液中のブドウ糖の取り込みができます。

具体的には以下のような取り組みにより内臓脂肪が減少すると、肝臓や筋肉で糖の取り込みがスムーズになります。

- 有酸素運動

- 筋力トレーニング

- バランスの取れた食事

肝臓では糖の産生が抑制されて血液中の余分な糖の増加が抑えられ、筋肉では糖が効率よくエネルギーとして利用されるため、血糖値の上昇が抑えられます。

このような変化により、体全体の血糖コントロールが安定します。

さらに内臓脂肪の減少は、体内の炎症レベルを低下させるのにも効果的です。

内臓脂肪の多い状態では慢性的に軽度の炎症が続いてインスリンの働きを阻害しますが、脂肪量が減るとこの炎症が和らいで、インスリンの感受性がさらに改善されます。

体重全体の減少のみでなく、特に内臓脂肪の減少が血糖値改善に直結するのは多くの研究でも示されています。

見た目の体型に変化がなくても、内臓脂肪が減るのみで血糖値が下がるケースもあり、健康診断の数値改善にもつながります。

これは内臓脂肪が単なる脂肪ではなく、ホルモンや代謝に影響を与える代謝臓器としての役割を持つのが理由です。

血糖値を健やかに保つためには、生活習慣の中で内臓脂肪を減らす取り組みが必要となります。

適度な運動や栄養バランスのよい食事、十分な睡眠などを継続すると、内臓脂肪が減少してインスリンの感受性の改善が可能です。

このような変化は血糖値の安定のみでなく、生活習慣病全般のリスク低減にもつながります。

内臓脂肪の減少は血糖値改善の直接的な手段であり、糖尿病予防や生活習慣病対策において最も効果的なアプローチのひとつです。

健康維持のためにも、日常生活の中で内臓脂肪を意識し、少しずつ減らしていきましょう。

内臓脂肪を効率的に減らすためには食事と運動の見直しが重要である

内臓脂肪を減らすには特別なサプリメントや短期間のダイエット法よりも、日常の食事と運動の見直しが何よりも効果的です。

内臓脂肪はエネルギーの貯蔵庫である一方、過剰に蓄積すると血糖値や脂質代謝に悪影響を及ぼします。

そのため、食事と運動を通じてエネルギーのバランスを整えるのが根本的な改善につながります。

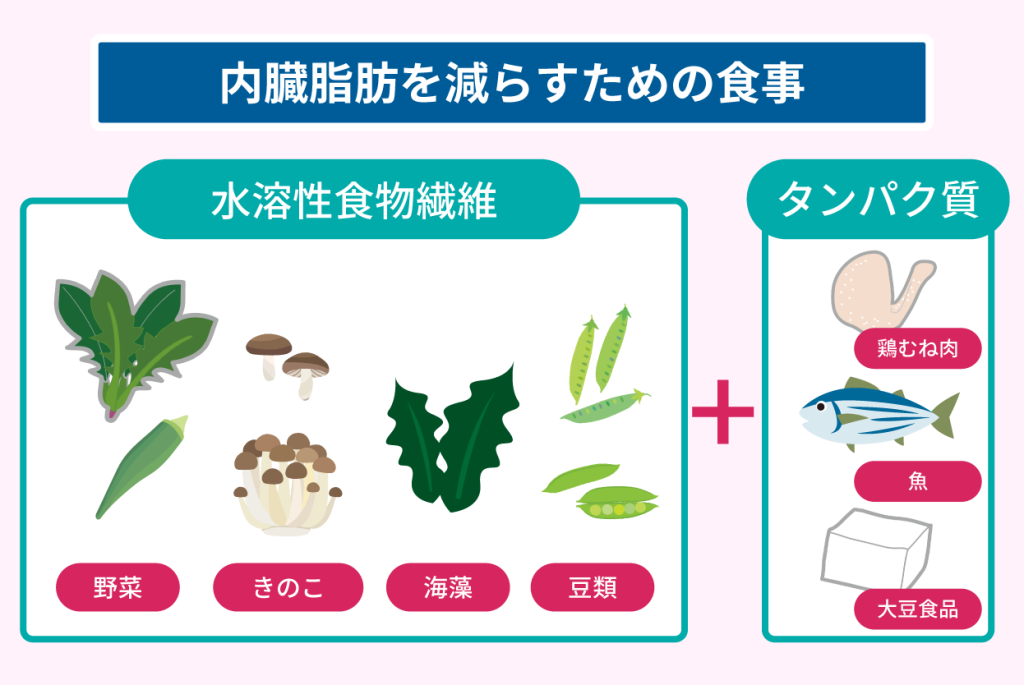

はじめに食事の面では、摂取カロリーを無理なく抑えつつ、血糖値を急激に上げない工夫がポイントです。

糖質や脂質を過剰に取ると、余ったエネルギーが中性脂肪として内臓周囲に蓄積されます。

食物繊維は消化と吸収を緩やかにし、血糖値の上昇を防ぐ働きがあります。

特に以下のような食品に含まれる水溶性食物繊維は、腸内環境を整えると同時に脂肪の吸収を抑える作用があります。

- 野菜

- きのこ

- 海藻

- 豆類

さらに、たんぱく質を十分に摂取するのも重要です。

筋肉量を保つと基礎代謝が高まり、脂肪の燃焼が促進されます。

鶏むね肉や魚、大豆食品など、脂質の少ない高たんぱく食品を中心にするとよいでしょう。

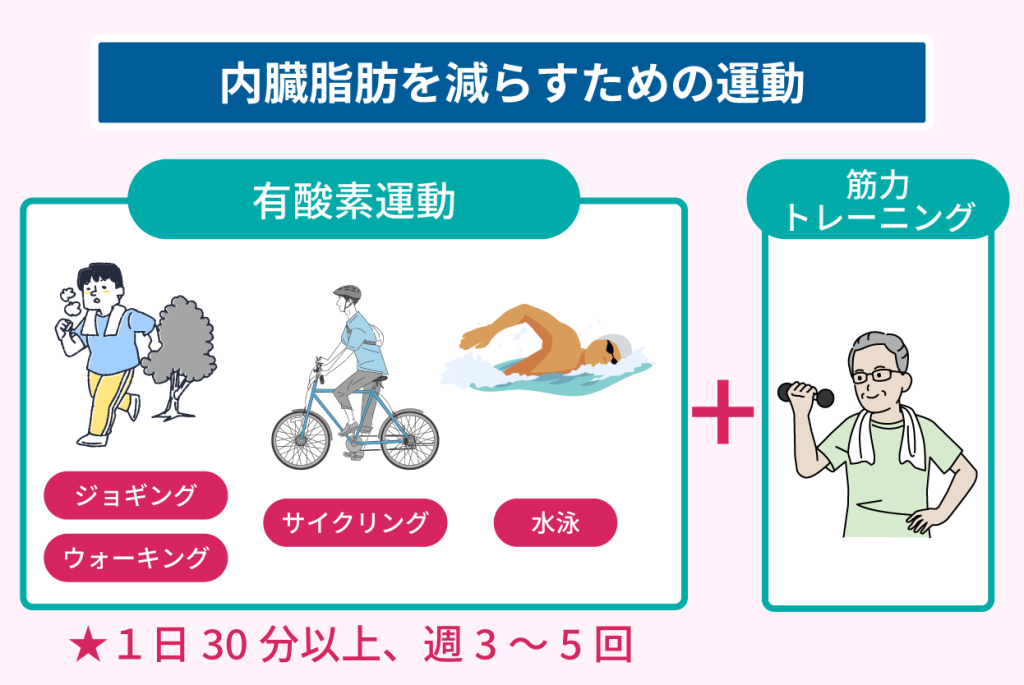

他にも内臓脂肪を減らすには、有酸素運動が特に有効です。

有酸素運動は体内の脂肪をエネルギーとして消費する働きがあり、継続するほど内臓脂肪の燃焼効果が高まります。

具体的には以下のような軽度から中強度の運動を1回30分以上、週に3〜5回行うのが理想とされています。

- ウォーキング

- ジョギング

- サイクリング

- 水泳

加えて、筋力トレーニングを組み合わせると効果が上がります。

筋肉は脂肪燃焼をサポートする働きを持つため、筋肉量が増えるほど基礎代謝が上がり、日常生活の中でも脂肪の燃焼効率が高い体質へと変わっていきます。

内臓脂肪を減らすためには、食事と運動の両方をバランスよく実践する取り組みが不可欠です。

食事を整えるのみでも一定の効果は得られますが、運動の取り入れによって脂肪の燃焼効率が高まり、より体の変化を実感できます。

さらに睡眠不足やストレスも内臓脂肪の蓄積に関与するため、生活リズムを整えるのも大切となります。

無理な制限や過度な運動ではなく、長く続けられる習慣を築くのが内臓脂肪を減らす現実的な方法です。

食事と運動の見直しを通じて、体の内側から代謝を整え、血糖値や体脂肪のコントロールを改善していきましょう。

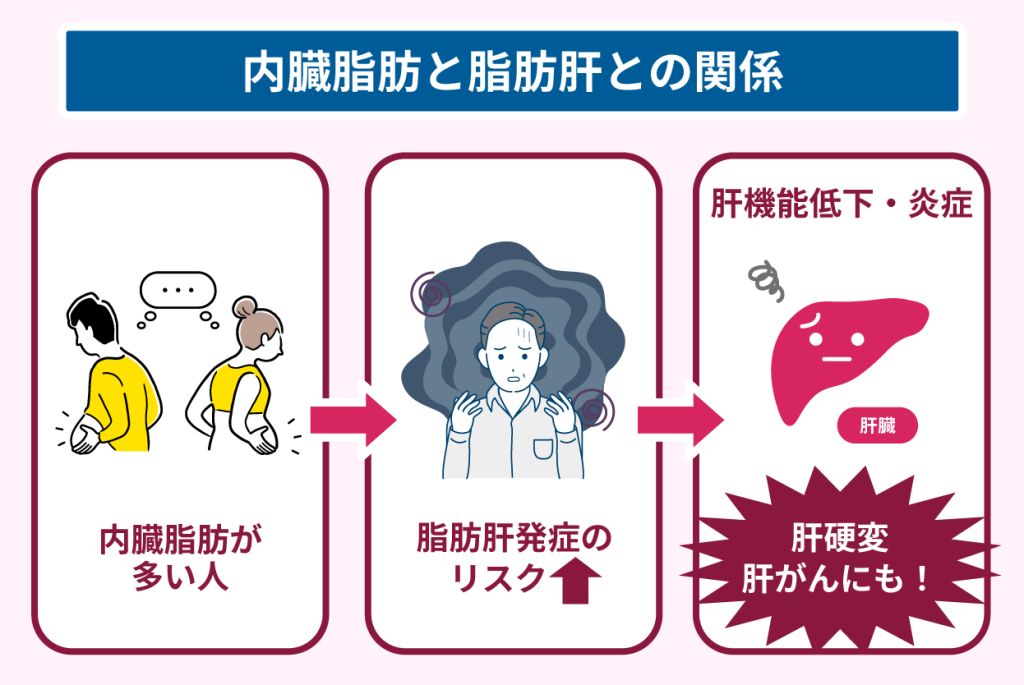

内臓脂肪は血糖値に影響を与える以外にも脂肪肝と密接な関係性がある

内臓脂肪は血糖値に悪影響を及ぼすのみでなく、脂肪肝とも深く関わっています。

特に内臓脂肪が多い人ほど脂肪肝を発症する可能性が高く、放置すると肝機能の低下や炎症、さらには肝硬変や肝がんへと進行するリスクも高まります。

つまり、内臓脂肪と脂肪肝はお互いに影響し合う悪循環の関係にあるということです。

内臓脂肪が増えると肝臓へ流れ込む脂肪酸の量が多くなり、肝臓は余分な脂肪を処理しきれず、中性脂肪として蓄積してしまいます。

さらに内臓脂肪から分泌される炎症性物質やホルモンが肝臓の代謝を乱し、脂肪の分解と合成のバランスを崩してしまいます。

この状態こそがインスリン抵抗性を進行させて、血糖値の上昇を招く原因のひとつです。

加えて、高血糖状態の持続によって肝臓内でも糖から脂肪を作り出す異所性脂肪蓄積が進み、脂肪肝をさらに悪化させるという負の連鎖が生まれます。

このように内臓脂肪の蓄積と脂肪肝、インスリン抵抗性は相互に影響し合う関係性です。

そのため、どれかひとつの改善のみでは根本的な解決にはなりませんが、内臓脂肪を減らせるとこの悪循環を断ち切れます。

実際に体重を5〜10%減らす程度でも内臓脂肪は大幅に減り、肝臓に蓄積した脂肪の量も減少すると報告されています。

これにより、肝機能の指標であるASTやALTなどの数値が改善し、脂肪肝の炎症リスクの軽減も可能です。

他にも内臓脂肪の減少によってインスリンの働きが回復し、血糖値のコントロールも安定します。

つまり、内臓脂肪の減少は血糖値の改善と肝臓の健康を同時に守るのにつながるということです。

特別な薬を使わなくとも、バランスの取れた食事や継続的な有酸素運動の取り入れにより、内臓脂肪と脂肪肝の両方を改善できる可能性があります。

内臓脂肪は見た目では把握するのが難しい存在ですが、その影響は全身に及びます。

脂肪肝を単なる肝臓の脂肪の問題と考えるのではなく、血糖値や代謝全体に関わるものとして捉えるのが大切です。

定期的な健康診断で肝機能や血糖値を確認し、早めに生活を整えるのが長期的な健康維持への第一歩となります。

内臓脂肪の対策は血糖値の安定のみではなく、肝臓を含めた全身の代謝を守るための重要な取り組みです。

健康診断の検査結果を活かして内臓脂肪と血糖値を管理する

内臓脂肪と血糖値の関係を理解するうえで、健康診断の検査結果は非常に有用な手がかりとなります。

特に腹囲や血液検査の数値は、体の内側でどのような変化が起きているのかを示す重要なサインです。

腹囲が増えている場合、内臓脂肪が蓄積している可能性が高く、インスリンの働きが低下して血糖値が上昇する可能性の高い状態に陥っているケースが考えられます。

加えて、血液検査で測定されるHbA1cは過去1〜2か月の平均血糖値を反映する指標であり、日常生活の積み重ねがどのように血糖コントールへ影響しているかを客観的に示します。

たとえば、腹囲が増えている場合は食事の内容や運動量を振り返り、糖質の摂りすぎや運動不足といった原因を見直すきっかけとなります。

HbA1cが上昇している場合には、血糖コントロールに影響を与えるストレスや睡眠不足など、生活全体のバランスを整えるのが求められます。

そのため、自分の数値を知るのは体の変化を早期に察知し、予防的な行動を取る第一歩です。

さらに定期的に健康診断を受けると、内臓脂肪や血糖値の推移を継続的に確認できます。

年に一度のチェックの場合でも、過去のデータとの比較によって体の傾向の把握が可能です。

数値が少しずつ悪化している段階で生活を整えると、糖尿病やメタボリックシンドロームといった生活習慣病の発症の予防も十分に期待できます。

他にも検査結果を自己判断で終わらせず、医師や管理栄養士といった専門家に相談するのも非常に重要です。

専門家のアドバイスを受けながら、食事内容の調整や運動習慣の構築を進めると、より効率的に体質改善へとつなげられます。

特にHbA1cの上昇や血圧、中性脂肪の異常が見られる場合には、放置せずに早めの対策を取るのが望ましいです。

健康診断は単なる結果通知ではなく、体の状態を把握し、改善へ導くための貴重なツールとなります。

腹囲やHbA1cなどの数値を通じて、自身の内臓脂肪や血圧のリスクを正しく理解し、日常生活の中で行動を変えていくのが将来の健康を守る手段となります。

定期的な検査と専門家の支援を組み合わせ、数値の変化を前向きな改善のチャンスとして活かしていきましょう。

内臓脂肪に適切な対策をして健康的な血糖値を取り戻す

内臓脂肪は血糖値を左右する重要な要因であり、その蓄積はインスリンの働きを低下させ、糖尿病の発症リスクを高めます。

しかし、内臓脂肪を減らすと、血糖値の安定と肝機能の改善につながります。

内臓脂肪と血糖値の関係を正しく理解し、自らの生活を見直す行動こそが健康な未来への第一歩となります。

さらに定期的に健康診断を受け、検査結果を活かしながら内臓脂肪を管理していくのも重要です。

今日からできる小さな努力を積み重ね、内側から健康的な体を作っていきましょう。