慢性的に体がだるい時は、血糖値が乱れていないか確認しましょう。

血糖値が急激に上下すると、体内ではさまざまな負担がかかり、様々な不調が現れます。

この記事では、体のだるい状態と血糖値の関係、その対策まで詳しく解説します。

- 体のだるさの原因に、血糖値の乱高下が疑われる

- 血糖値の乱れはエネルギー供給の食い違いを引き起こし、体のだるさにつながる

- 血糖値の異常がもたらす体の不調はだるさだけではなく、強い眠気や手足の冷えなども引き起こす

- 低血糖だけでなくて高血糖でも体のだるさは引き起こされ、異なる特徴がみられる

- 体のだるさを解消するには、食事の見直しが有効である

- 健康診断の採血結果の中で、HbA1cや空腹時血糖値から血糖値の状態を正確に把握する

慢性的な倦怠感に悩む人や血糖値が高いと指摘を受けた人、健康への興味関心のある人はぜひ最後までご覧ください。

原因がわからないままだるい状態が続く時は血糖値の乱高下が疑われる

血糖値スパイクによって、しっかり寝ても疲れが取れず、日中もぼんやりしたり突然強い眠気に襲われたりする場合があります。

血糖値スパイクは体内のエネルギー供給の食い違いや自律神経の乱れを引き起こし、その結果慢性的なだるさが現れます。

このような血糖値の変動は、食事内容や食事の不規則さなどが影響するため、食習慣を見直すと体のだるい状態が改善できます。

原因がはっきりしない不調に悩んでいる人は、一度血糖値スパイクを疑ってみてください。

参照元:血糖値スパイク情報,浜松市

血糖値の乱れはエネルギー供給の食い違いから体がだるい状態を引き起こす

血糖値の乱れが体のだるい状態を引き起こす背景には、体内の複雑な生理反応が関係しているのです。

初めに、食事によって血糖値が急激に上昇すると膵臓から大量のインスリンが分泌されて、血糖値を下げようとします。

このインスリンの過剰分泌により血糖値が急降下すると、血液中のブドウ糖が急速に細胞へ取り込まれ、血糖値が基準値を下回る低血糖の状態に陥ります。

血液中のブドウ糖は、脳や筋肉にとって主要なエネルギー源です。

特に脳はエネルギー源のほとんどをブドウ糖に依存しているため、血液中の糖が極端に減ると脳細胞がエネルギー不足となり、体のだるさや眠気に繋がります。

筋肉細胞でも同様に、血液中に存在するブドウ糖が枯渇すると、体がだるい感覚や力が入らないといった症状を引き起こします。

つまり血糖値スパイクが起こると、細胞はブドウ糖を取り込んでいるようで、体全体ではブドウ糖不足によるエネルギー供給の食い違いが生じるということです。

さらに、血糖値スパイクは自律神経にも影響を及ぼします。

血糖値の急降下により、交感神経が優位になり、アドレナリンなどのホルモンが分泌されます。

これにより一時的に生み出されるのが、強いストレスです。

さらに血糖値の不安定な状態が続くと、睡眠の質も低下して十分な休息が取れなくなるため、疲労感から日中のだるさが強く感じられるようになります。

血糖値の安定は、エネルギー代謝と自律神経の調整にとって極めて重要です。

参照元:血糖値 健康日本21アクション支援システム,厚生労働省

糖尿病神経障害 健康日本21アクション支援システム,厚生労働省

血糖値の異常に伴う体の不調はだるい感覚だけではない

血糖値スパイクは、体がだるいという症状のほかにも様々な不調を引き起こします。

代表的な症状として、以下のものが挙げられます。

- 食後の強い眠気

- 集中力の低下

- 手足の冷え

- ほてり

眠気や集中力の低下は、脳のエネルギー不足が原因です。

他にも自律神経が乱れると、手足の冷えやほてりといった症状が現れます。

これは、自律神経の乱れが血流にも影響を及ぼすためです。

一方で血管が過剰に拡張すると、顔のほてりや手足のほてりが生じます。

体のだるさに加えて、これらの症状がある時は血糖値の異常が背景にある場合も少なくありません。

日々の食生活や糖質の取り方を見直すと、これらの不調を改善できる可能性があります。

参照元:冷え性と自律神経,J-Stage

自律神経の乱れを整える けんぽだよりWeb,関東百貨店健康保険組合

自律神経失調症 健康日本21アクション支援システム,厚生労働省

低血糖だけでなく高血糖でもだるい状態は引き起こされる

血糖値スパイクが原因の場合は低血糖となり体がだるい状態になりますが、高血糖の状態でも体のだるさは引き起こされます。

これはインスリンの働きが充分でないと、細胞内にエネルギー源であるブドウ糖が取り込まれず、結果的に細胞がエネルギー不足となるためです。

だるさと一緒に、異常な喉の渇きや頻尿といった高血糖症状がみられる場合は、体がだるい原因も高血糖の可能性があります。

一方、低血糖では急激なだるさが特徴です。

ブドウ糖やキャンディなどの糖質を摂取してだるさが改善した場合は、低血糖が原因の可能性があります。

体がだるい原因が高血糖の場合も低血糖である場合も、自分の血糖状態を正確に把握して適切に対応する必要があります。

大きな血糖変動が血管硬化に関連することを明らかに―糖尿病治療における血糖変動管理の重要性,国立研究開発法人日本研究開発機構

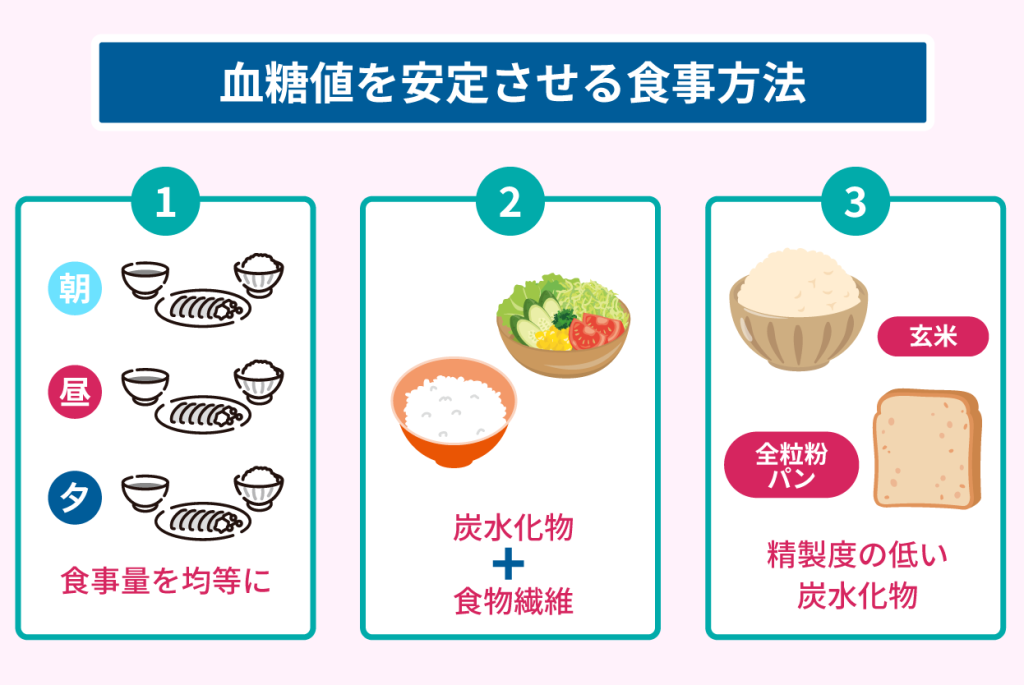

体がだるい状態を解消するには血糖値を安定させる食事を心がける

血糖値の急激な変化を防ぐために最も効果的な方法が、食事の取り方の見直しです。

特に食事の量や質、取るタイミングを工夫しましょう。

初めに、1日3食の食事量を均等に保ちます。

一度に大量の食事を取ると血糖値が急上昇して、その後急降下するため、朝食抜きや夕食の過食は血糖値を大きく乱す典型的な習慣です。

3回の食事のバランスを意識し、エネルギーを安定的に供給してください。

次に、炭水化物を摂取する際は食物繊維と一緒に取ると効果的です。

例えば白ごはんに野菜や海藻を組み合わせると、ブドウ糖の吸収が緩やかになり、血糖値の上昇を抑えられます。

さらに玄米や全粒粉パンなど精製度の低い炭水化物を選ぶと、インスリンの過剰分泌を防ぎ、エネルギーが安定的に保たれます。

このような食事の工夫を継続すると、日中の体がだるい状態を軽減して集中力や生産性の向上が期待できるのです。

参照元:日本人の食事摂取基準,厚生労働省

なんとなく続くだるい状態を改善するために正確に血糖値を把握する

体がだるい状態を改善するには、血液検査で血糖値を正確に把握する必要があります。

特に、HbA1cや空腹時血糖値は、血糖値の変動を判断する上で欠かせない指標です。

一方で空腹時血糖値は、食事の影響を受ける前の血糖値を測定するもので、インスリンの働きや糖代謝の異常を見つけるのに適した検査です。

これらの数値に異常が見られる場合は、知らず識らずのうちに高血糖や低血糖が起きていると予測され、血糖調整により慢性的な体がだるい状態も改善する可能性があります。

こうした情報は健康診断に含まれる場合があるため、健康診断は自分の体調を客観的に見直す絶好の機会です。

なんとなくの不調を年齢や体質と決めず、診断結果にあるHbA1cや空腹時血糖値の数値を確認してみましょう。

参照元:糖代謝,東京大学保健センター

日本における糖尿病患者の低血糖による入院,国立健康危機管理研究機構

血糖値のコントロールで体がだるい状態を根本から改善しよう

体がだるい状態の時、深く関係しているのが血糖値の異常です。

特に血糖値の急上昇や急降下が頻繁に起こると、エネルギーの供給の食い違いや自律神経の乱れにより、体のだるさとともに眠気や手足の冷えなども現れます。

さらに高血糖だけでなく、低血糖でも体のだるさは生じます。

そのため、体のだるさが続く場合は、自分の血糖値状態を数値で確認するのが大切です。

しかし、これは裏を返せば、食事や生活習慣を見直すとだるさは改善できるのです。

血糖値を適切に管理できると、体は本来のリズムを取り戻し、日中も活動的になります。

だるさに悩まされない、活力ある毎日を手に入れるために、血糖値を意識した生活で体調を立て直しましょう。