食物繊維は血糖値の上昇対策に有効な栄養素であり、継続的な摂取で高血糖や糖尿病を予防できます。

しかし、食物繊維の効果の仕組みや適切な摂取量を把握できていないと、本当に食べ続ける意味があるのかと感じる人もいるでしょう。

この記事では、食物繊維の血糖値に対する効果や食事への取り入れ方などをまとめました。

- 水溶性食物繊維が体内で粘着質になり、糖質の吸収を遅らせる

- 血糖値以外にも便秘解消や腸内環境の改善、免疫力を高める効果がある

- 野菜やキノコ類、海藻類、大豆類に食物繊維が多く含まれている

- 1日あたりの摂取量は性別や年齢によって異なる

- 一品料理や具材として追加、置き換えで食物繊維の摂取量を増やす

- 効果を発揮させるために食物繊維を優先的に食べる

- 食物繊維の過剰摂取や体質からお腹の調子が悪くなる場合がある

食物繊維で血糖値の上昇を対策したい人は、参考にしてください。

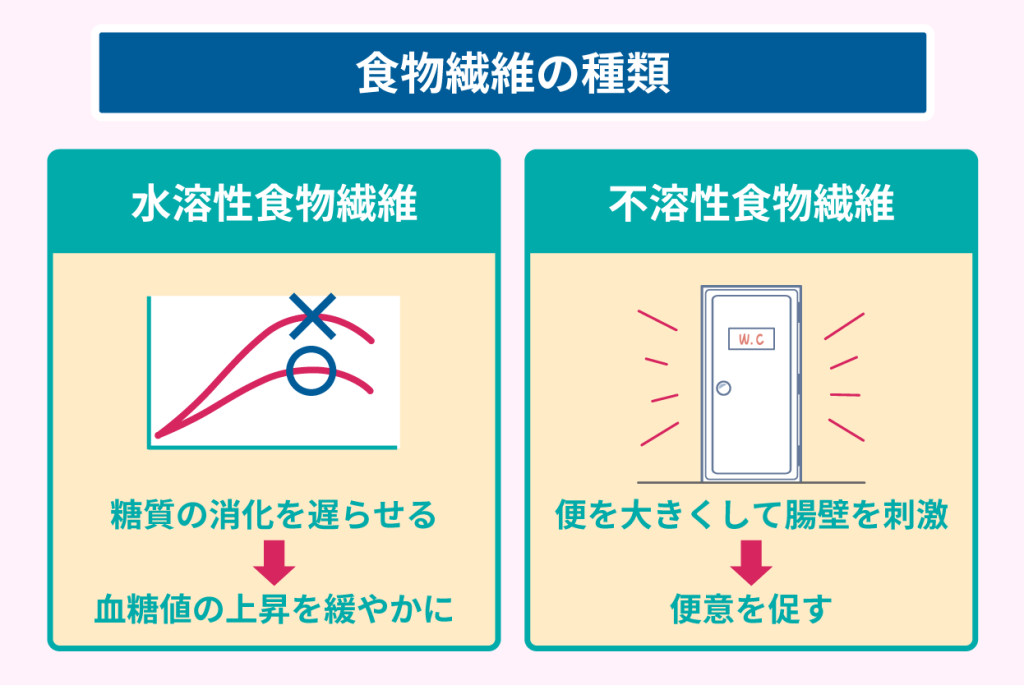

食物繊維は水の溶解度によって水溶性と不溶性に分けられる

食物繊維は体内に入ると水分を吸収する性質があり、水の溶解度によって以下の2種類に分けられます。

- 水溶性食物繊維:体内で水分を吸収して粘着質になり、糖質の消化を遅らせて、血糖値の上昇を緩やかにする

- 不溶性食物繊維:体内で水分を吸って膨らみ、腸内で便を大きくして腸壁を刺激して、便意を促す

血糖値の上昇抑制で直接的に影響があるのは水溶性食物繊維のほうであり、血糖値の上昇を緩やかにする効果を発揮します。

一方、不溶性食物繊維は便秘改善を促す効果があり、腸内環境の改善につながる栄養素です。

食物繊維は不溶性と水溶性の両方を含む食材もあるため、食物繊維が多い食材を摂取した場合は両方の効果を得られます。

水溶性食物繊維が体内で粘着質のある物質に変わって糖質の吸収を遅らせる

食物繊維の摂取で血糖値の上昇が緩やかになる要因は、体内における水溶性食物繊維の変化が影響しています。

具体的な水溶性食物繊維の効果は、以下のとおりです。

- 摂取した水溶性食物繊維が体内で水分を吸収して粘着質のある物質に変わり、胃や腸の周りに張り付く

- 食物繊維の後に摂取した糖質は粘着質のある物質に包まれる、もしくは粘着質に引っかかって胃から腸までの移動を遅らせる

- 糖質が腸へ移動するまで時間をかけた結果、糖質の吸収も遅れる

- 糖質の吸収が遅れた影響で血糖値の上昇が緩やかになり、血糖値を下げるインスリンも過剰分泌されない

上記の効果から食事で食物繊維を最初のほうに摂取しておくと、後から摂取した糖質の吸収を遅らせて、血糖値の急上昇を防げます。

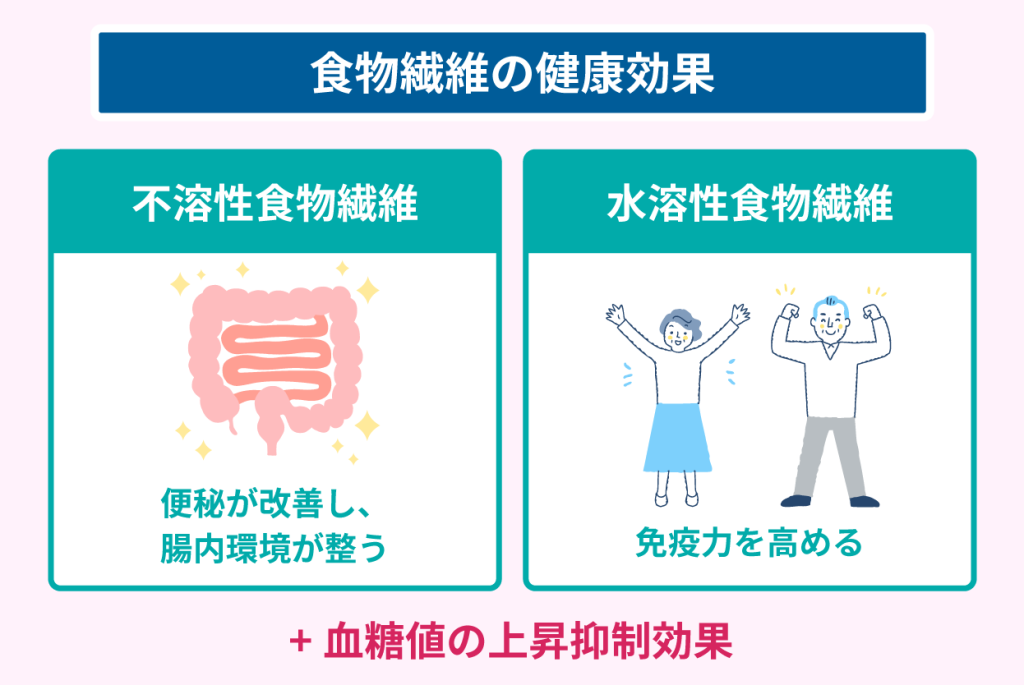

食物繊維は血糖値の上昇抑制以外にもさまざまな健康効果を発揮する

食物繊維を摂取した場合、不溶性と水溶性の両方の働きによって、以下の健康効果を得られます。

- 不溶性食物繊維によって便秘が改善して、腸内環境が整えられる

- 水溶性食物繊維が腸内の善玉菌のエサになり、短鎖脂肪酸を生成して免疫力を高める

不溶性食物繊維で腸内環境が整えられた場合、善玉菌が優勢な状態になるため、水溶性食物繊維もエサとしてより活用されます。

短鎖脂肪酸は免疫細胞を活性化させる効果があり、体内の免疫力を高めて病気を防げる成分です。

体調不良も血糖値に少なからず影響を与えるため、免疫力を高めて病気を防げる点は間接的に血糖値にも良い効果があります。

食物繊維が多い食材を取り入れたい場合は野菜やキノコ類の摂取量を増やす

食物繊維の含有量が多いのは、以下の食材です。

- 野菜:食物繊維の含有量は種類によるが、ビタミンなどほかの栄養素も豊富

- キノコ類:全体的に食物繊維の量が多い

- 海藻類:ミネラル成分も多く含んでいる

- 大豆類:たんぱく質も多く含んでいる

野菜は食物繊維が多い食材の代表例としてよくあげられますが、すべての野菜が該当するわけではありません。

じゃがいもやかぼちゃは食物繊維と同時に糖質も多く含むため、血糖値の上昇対策には向いていない野菜です。

ほかの食材についても食べすぎると栄養素の偏りが発生する点から、食物繊維を増やしつつ、栄養バランスの良い食事を心がけましょう。

食物繊維が多い食材の代表例は、以下のとおりです。

| 食材 | 100gあたりの食物繊維 | 食材1個あたりの量 |

|---|---|---|

| モロヘイヤ | 3.5g | 1束あたり100~150g |

| ブロッコリー | 4.2g | 1株あたり200〜300g |

| オクラ | 5.4g | 1本あたり10~20g |

| まいたけ | 4.3g | 1束あたり約100g |

| えのき | 4.5g | 1束あたり約100g |

| ぶなしめじ | 4.2g | 1束あたり約100g |

| 干ししいたけ | 6.7g | 1個あたり50~100g |

| わかめ | 4.3g | 1袋あたり50~60g |

| 昆布 | 36.8g | 結び昆布で1個あたり1~4g |

| 大豆 | 8.5g | 1粒あたり0.3〜0.4g 種類や水分の吸収状態によって重くなる場合あり |

| インゲン豆 | 13.6g | さやいんげん1本あたり約7g さやなしで約4~5g |

| 納豆 | 9.5g | 1個あたり30~50g |

100gあたりを基準にしているため、実際に食事で摂取するときは、食べる量によって食材ごとの食物繊維の摂取量も変わります。

1回で多量に摂取するよりも毎食摂取するほうが優先されるため、食べられる量と照らし合わせて食材を選んでください。

食物繊維の1日あたりの目標摂取量は性別や年齢によって異なる

厚生労働省が提示する日本人の食事摂取基準において、食物繊維の1日あたりの目標摂取量は、以下のとおりです。

| 1日あたりの食物繊維摂取目標量 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 3~5歳 | 8g以上 | 8g以上 |

| 6~7歳 | 10g以上 | 9g以上 |

| 8~9歳 | 11g以上 | 11g以上 |

| 10~11歳 | 13g以上 | 13g以上 |

| 12~14歳 | 17g以上 | 16g以上 |

| 15~17歳 | 19g以上 | 18g以上 |

| 18~29歳 | 20g以上 | 18g以上 |

| 30~49歳 | 22g以上 | 18g以上 |

| 50~64歳 | 22g以上 | 18g以上 |

| 65~74歳 | 21g以上 | 18g以上 |

| 75g以上歳 | 20g以上 | 17g以上 |

| 妊婦 | – | 18g以上 |

| 授乳婦 | – | 18g以上 |

※2025年版日本人の食事摂取基準

ブロッコリーを例にすると、1株は200〜300gであり、食物繊維の含有量は約8.4〜12.6gです。

30歳男性の摂取目安量の22g以上で考えると、1日でブロッコリー2株分以上を食べる必要があります。

しかし、実際にブロッコリー2株以上を毎日食べ続けるのは、食べる量や食べ飽きる点で難しい人もいるでしょう。

目標摂取量を満たすためには、複数の食材から食物繊維を摂取したほうが食べる量を調整しつつ、食べ飽きずに継続できます。

食物繊維の摂取量増加や血糖値に対する効果を発揮する食べ方

食物繊維の摂取量や血糖値の上昇を緩やかにする効果を発揮させるためには、以下の工夫を実践してみましょう。

- サラダなどの一品料理や普段食べる料理の具材として食物繊維を追加する

- ご飯や麺を食物繊維が多い主食類に置き換える

- 食物繊維を食事の最初のほうに食べる

1日で食べる量を少し増やしても良い場合は、食物繊維が多い食材が入った一品料理や具材を追加します。

サラダは野菜や海藻類、大豆類が自然に入っている商品が多いため、追加する一品料理として最適です。

一方、食材の追加のみで目標摂取量を満たせない場合は、ほかの食材から食物繊維の多い食材に置き換えて摂取量を増やす手段があります。

血糖値の上昇を緩やかにする効果は、食物繊維を先に食べておかなければ意味がありません。

そのため、食材に含まれる栄養素ごとに食べる順番も意識する必要があります。

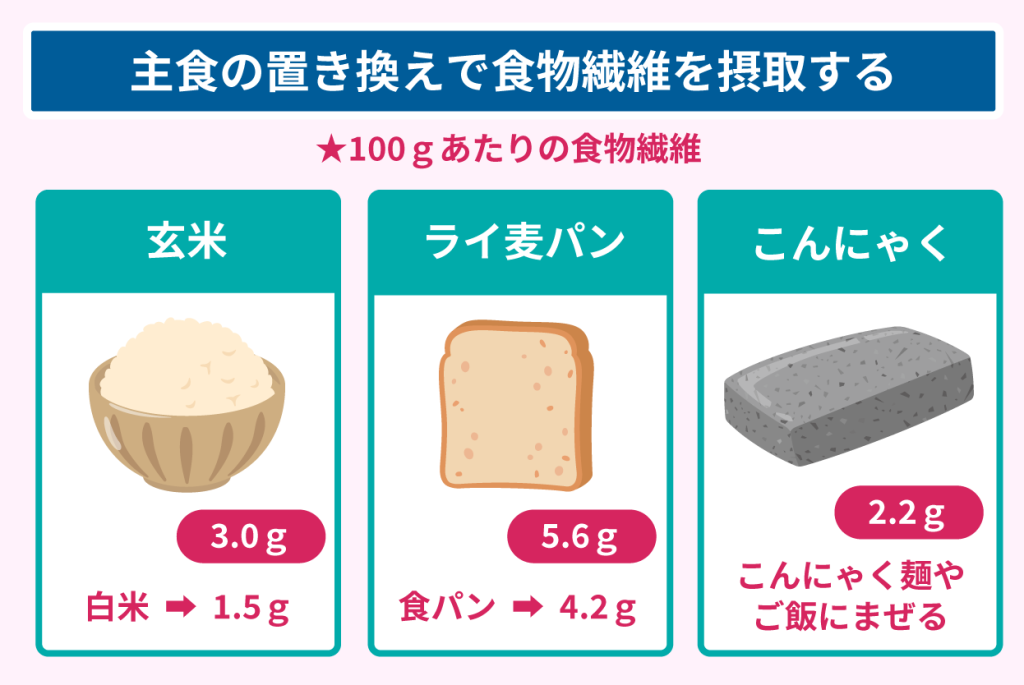

玄米やこんにゃく麺の置き換えで主食からも食物繊維を摂取する

1食あたりで食べられる量が限られる人は、食事のメニューを食物繊維の多い食材や料理に置き換えるのが有効です。

定食に付く小鉢を選ぶ場合はサラダや大豆製品を積極的に選ぶなど、少しずつ食物繊維の多い料理を選んでみましょう。

ご飯やパンなどの主食も、以下のように商品を置き換えるだけで食物繊維の量を増やせる場合があります。

- 玄米:100gあたりの食物繊維が精白米1.5gに対して、玄米は3.0g

- ライ麦パン:100gあたりの食物繊維が食パン4.2gに対して、ライ麦パンは5.6g

- こんにゃく:100gあたりの食物繊維が2.2gでこんにゃく麺やご飯に混ぜて使える

ただし、玄米やライ麦パンは糖質も多く含んでいるため、食べすぎると糖質の過剰摂取で血糖値が上昇します。

食べる順番では食物繊維を優先的に摂取しながらよく噛んで食べる

食物繊維の効果を発揮させるためには、以下の順番で栄養素を摂取するのが推奨されます。

- 食物繊維:優先的に摂取して体内で粘着質のある状態にする

- たんぱく質:消化に時間がかかるため、次の糖質の消化を遅らせられる

- 糖質:食物繊維の効果が発揮された状態で摂取したいため、なるべく最後に食べる

食物繊維については、サラダなどを先に食べきるベジファーストを意識すると、優先的に食べられます。

食べる順番と同時に、食べる際はゆっくりとよく噛んで食べるのも重要です。

時間をかけて食べると満腹中枢を満たせるため、後から食べる糖質について、食べすぎによる過剰摂取を防げます。

噛んで細かくなった食材は消化にも良いため、食物繊維の効果と合わせて整腸作用も期待できます。

食物繊維は体質や食べすぎた場合にお腹の調子が悪くなる場合がある

食物繊維は目標摂取量以上の摂取をしても、基本的には問題ありません。

しかし、体質や食物繊維の過剰摂取をした場合は、以下の症状が現れる可能性があります。

- 不溶性食物繊維の便意を促す効果が過剰に出て、お腹の調子が悪くなる

- 水溶性食物繊維が腸内に溜まりすぎて、ほかの栄養素の吸収を妨げる

目標摂取量の範囲内で摂取してもお腹の調子が悪くなる場合は、医師や栄養士に相談して、体質に合う摂取量を確認してください。

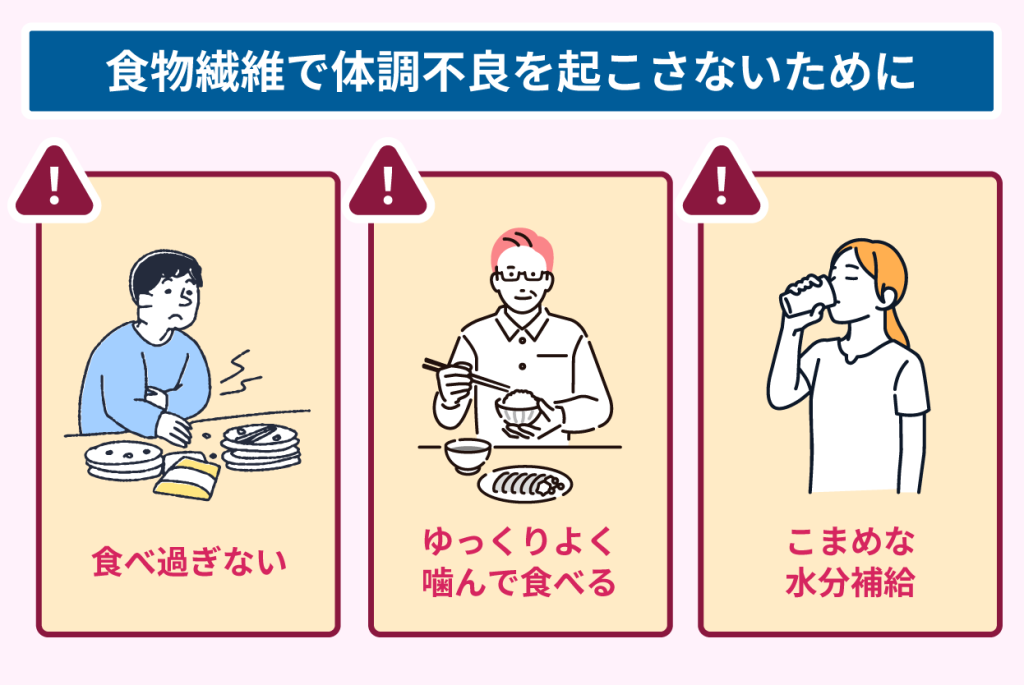

食物繊維で体調不良を起こさないために、以下の工夫についても実践しましょう。

- 目標摂取量の倍以上の摂取は控える

- ゆっくりとよく噛んで食べて、腸内で食物繊維の塊を作らないようにする

- 水分補給をこまめにして消化を助ける

食物繊維は消化されずに腸内に溜まる点から、噛まずに食べると腸内に固形のまま溜まるリスクが増えます。

水分は消化を助けつつ、腸内に溜まった食物繊維を排便させるときにも排出を促進させます。

食物繊維を毎日の食事に取り入れて血糖値を安定させる

食物繊維の血糖値の上昇を緩やかにする効果は、水溶性食物繊維が体内で糖質の吸収を遅らせる仕組みから成立しています。

水溶性食物繊維の効果を発揮させるためには、食事の最初のほうに食物繊維を摂取して効果を発揮させられる状態にしておきましょう。

1日の食事では目標摂取量に届かない人や同じ食材を食べ続けるのを苦痛に感じる人など、人によって毎食の摂取を難しいと感じる場合があります。

しかし、食物繊維が多い食材は豊富な種類があるため、自分の食べられる量や好みに合わせて食材を選んでみてください。