日々の生活で、gi値という言葉を耳にする機会はあまりないかもしれません。

しかしgi値は血糖値の管理という側面において、糖尿病予防のための重要な指標です。

gi値を意識した食生活を心がけると、血糖値の上昇を抑えるだけでなく、低血糖になるリスクの予防にも役立ちます。

本記事では、gi値とは何かとあわせて、個人でできる工夫などを簡単に説明します。

- gi値は食後に血糖値が上がる速さと程度を示した指標

- 糖質量や含んでいる成分、調理法などによって、gi値は変動する

- gi値が高い食品を摂取すると、糖尿病のリスクが上がる

- gi値が低い食品には、全粒穀物や豆類などがある

- gi値を下げるためには、調理法や食べる順番などの工夫が重要

- gi値と食材選びを支える実務ツールには、スマートフォンアプリや食品成分表などが有効

gi値について理解すると、gi値が高そうな食品かどうかを日頃から選別できるようになるため、血糖値の管理が気になる人には必読の内容です。

gi値が示す血糖値上昇の速度と意味を理解する

gi値は血糖値の高さと速さに関係しており、その意味を理解する必要があります。

始めに、gi値とは何かを簡単に説明しているため、確認しておきましょう。

読むときに注目して欲しいポイントは、以下です。

- gi値の定義

- gi値の測定方法

- 同じ食品でも、gi値が異なる理由

- gi値が高い食品を摂取するとどうなるのか

gi値が高い食品は、肥満や糖尿病リスク、低血糖リスクにもつながります。

そのため、gi値の正しい理解は、血糖値を管理していくうえで必要不可欠です。

ここでgi値について理解しておくと、その後に続く内容の理解も進みます。

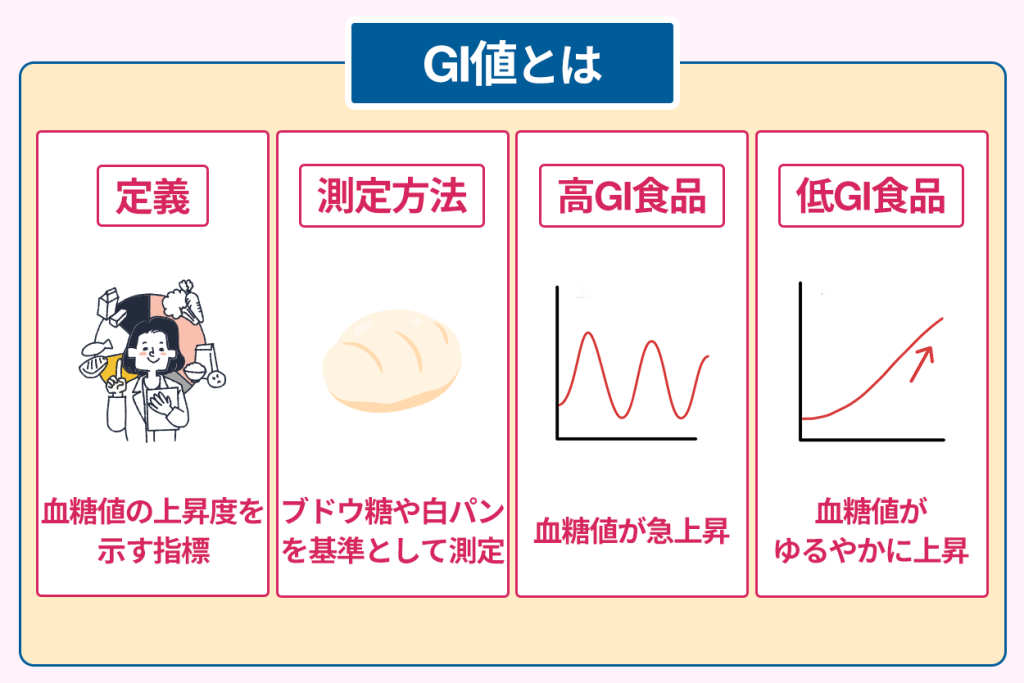

glycemic index(gi)の定義と測定方法

簡単に説明すると、炭水化物を含む食品を摂取したときに、どれくらいの速さと程度で血糖値が上がるのかを示す指標です。

白ご飯を食べたときと、りんごを食べたときでは、体の中で血糖値の上がり方が違います。

この差を数字で表したものがgi値で、血糖値の管理において把握しておく必要があります。

基本的にブドウ糖や白パンなどの基準食品と比べて評価され、測定方法は以下の流れです。

- 12時間絶食した状態で、試験開始

- ブドウ糖や白パンを食べて、炭水化物の量を50gに統一

- 食べた直後から60分間は15分毎、その後は90分後、120分後に血糖値を測定

- その変化をグラフにして面積を出す

- 比べたい食べ物も、同じ流れでグラフ面積を出す

- 比べたい食べ物のグラフ面積を、ブドウ糖や白パンのグラフ面積で割って、100をかける

- 6で計算した数字がgi値となる

参考:Carbohydrates in human nutrition. (FAO Food and Nutrition Paper – 66)

日本Glycemic Index研究会

同じ量の糖質を含む食材でもgi値が異なる理由

同じ量の糖質を含む食材でもgi値が異なる理由は、以下の要素が血糖値の上がり方に影響を与えるためです。

- 糖質の種類

- 食物繊維、脂質、たんぱく質の含有量

- 加工や調理方法

- 粒の大きさ

- でんぷんの構造

実際に、どのように影響を与えるのかについては、以下の表で確認してみましょう。

| 要因 | gi値への影響 |

|---|---|

| 糖質の種類 | アミロースは消化に時間がかかり、gi値が低い。 アミロペクチンは比較的早く消化されて、gi値が高い。 |

| 食物繊維の含有量 | 糖質の吸収を遅らせて、gi値を下げる。 |

| 脂質、たんぱく質の含有量 | 脂質やたんぱく質は、食べ物が胃から腸へ移動する速度を遅らせて、糖の吸収をゆるやかにする。 その結果、gi値が下がる。 |

| 加工や調理方法 | 加熱や粉砕などの加工で、でんぷんの消化が早くなり、gi値が高くなる。 |

| 粒の大きさ | 粒が細かいほど消化する時間が早くなり、gi値が高くなる。 |

参考:Classification and measurement of nutritionally important starch fractions

Dietary fiber and body weight

Impact of dietary protein on postprandial glycaemic control and insulin requirements in Type 1 diabetes: a systematic review

Effect of Flour Particle Size on the Glycemic Index of Muffins Made from Whole Sorghum, Whole Corn, Brown Rice, Whole Wheat, or Refined Wheat Flours †

Effect of cooling of cooked white rice on resistant starch content and glycemic response

食後血糖値のピークとgi値の関係性

先述したように、gi値はどれくらいの速さと程度で血糖値が上がるのかを示す指標であるため、食後血糖値への影響があります。

gi値が高い食品の摂取は、急に血糖値が上がり、ピーク時の血糖値が高くなる要因です。

反対に、gi値が低い食品は摂取してもゆっくり血糖値が上昇するため、ピーク時の血糖値も低くなります。

急激に血糖値が上がると、急激な血糖値の低下も招きます。

さらに、ピーク時の血糖値が高い状態は、糖尿病の可能性を高める要因です。

血糖値が急に上がると、インスリンが大量に分泌されて、身体への負担がかかります。

これを繰り返していると、インスリンの効きが悪くなり、糖尿病のリスクとなるのです。

近年の研究では、ポリフェノールの一種に食後の血糖値の上昇を抑制する効果が見つかっています。

詳しくは「糖質の吸収を抑えて食後血糖値を改善」の記事をご覧ください。

gi値が血糖管理に重要視される背景と効果

gi値は糖尿病予防の観点から、血糖値を管理する上で重要視されています。

gi値が高い食品の摂取は、以下の働きによって、2型糖尿病になるリスクが上がるためです。

- 急激に血糖値が上がり、インスリンの分泌量が増えて、すい臓への負担が増す

- インスリンの分泌量が多い状態が続くと、インスリンが効きが悪くなる

- インスリンが過剰になると、内臓脂肪が増える

ただし、gi値は腸内環境や体質といった個人差の影響も受けるため、食事全体の栄養バランスも加味した管理が大切です。

実際に、gi値が高い食品と低い食品で血糖値の差を調べた研究結果も複数あります。

その結果ではgi値が高い食品は、gi値が低い食品と比べて2型糖尿病だけでなく、心疾患を引き起こす可能性も上がるといわれています。

長期的に糖尿病のリスクを減らすために、意識するポイントは以下です。

- gi値が低い食品を選ぶ

- GL値も考慮する

- 食物繊維やタンパク質をとる

- 食事の順番に気を付ける

- 間食の摂り方に気を付ける

具体的な詳細については、次の内容から説明しているため、必ず確認しましょう。

食材別gi値の比較と代表的な低gi食品の一覧

gi値は料理方法や加工方法などで変化するため、実際に食材別のgi値の比較と、gi値が低い食品を一覧でまとめました。

食材をスーパーで購入する際や、料理するときに1つ1つを調べるのはとても大変です。

一覧を見ながらチェックすると、gi値を毎回確認する面倒さが減ります。

さらに実際に表で確認してみると、同じ食品でもどれほどgi値に差があるのかが、よく分かるでしょう。

どの食品が低gi食品にあたるのかも、その理由とあわせて確認しておくと、料理するときの参考にもなります。

白米、パン、麺類などのgi値比較

以下では、主食とされる白米やパン、麺類などについてgi値の比較を表でまとめました。

gi値は水分量や調理法などによって変化するため、同じご飯やパンでも数値が全く異なります。

今後、食材を購入する際の参考にしてみてください。

| 食品名 | gi値 | 備考 |

|---|---|---|

| 白パン | 約70〜75 | ふわふわな食パンほど、gi値が高め。 |

| フランスパン | 約80〜95 | 表面積が広く、消化が早い。 |

| 白米 | 約70〜85 | 炊き方によって上下し、柔らかい炊き方ほどgi値が高くなる。 |

| 玄米 | 約55〜65 | 食物繊維が残るため、gi値は低め。 |

| 五穀米、雑穀米 | 約50〜60 | 雑穀の種類によって、さらにgi値が低くなる。 |

| うどん | 約55〜65 | 水分が多く、gi値は中程度。 |

| パスタ | 約45〜55 | 粘り気と硬さがあるため、gi値は低め。 |

| インスタントラーメン | 約70〜75 | 加工されており、消化性が高いため、gi値が高め。 |

| 十割そば | 約50〜55 | そば粉100%のものは、gi値が低い。 |

| 小麦混合のそば | 約59〜68 | 小麦が多いほど、gi値が上がる。 |

| オートミール | 約55〜60 | 食物繊維が豊富で、吸収がゆるやかになる。 |

| コーンフレーク | 約80〜85 | 加工度が高く、急激に血糖値が上昇する。 |

参考:Glycemic Index Research and GI News

International tables of glycemic index and glycemic load values 2021: a systematic review

低gi食品として注目される全粒穀物や豆類の特徴

全粒穀物や豆類は、gi値が低い食品であるため、糖尿病の予防や体重管理の面で注目されています。

なぜgi値が低いのか、その理由は以下にあります。

- 食物繊維が豊富

- レジスタントスターチが多い

- たんぱく質と複合炭水化物が豊富

これらの成分は、血糖値の管理において、以下の働きをしてくれます。

| 理由 | 働き |

|---|---|

| 食物繊維が豊富 | 消化酵素の働きを抑えて、糖の吸収を遅らせる。 |

| レジスタントスターチが多い | レジスタントスターチとは、消化が遅いデンプンのこと。レジスタントスターチが多いと、消化に時間がかかる。 |

| たんぱく質と複合炭水化物が豊富 | 複合炭水化物とは、でんぷんや食物繊維などが複数つながった炭水化物のこと。たんぱく質や複合炭水化物が多いと、消化に時間がかかる。 |

特に豆類では、ひよこ豆やレンズ豆、大豆などがgi値の低い食品です。

全粒穀物や豆類は満腹感を与えてくれて腹持ちも良いため、血糖管理だけでなく、体重管理にも役立ちます。

参考:Whole grain and cereal fiber intake and the risk of type 2 diabetes: a meta-analysis

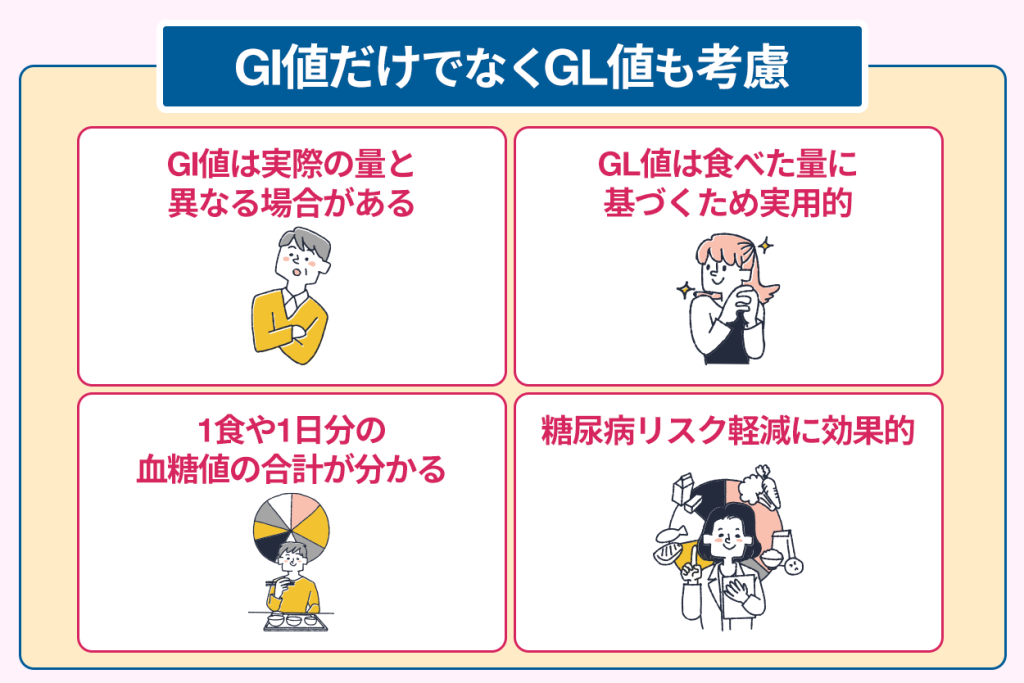

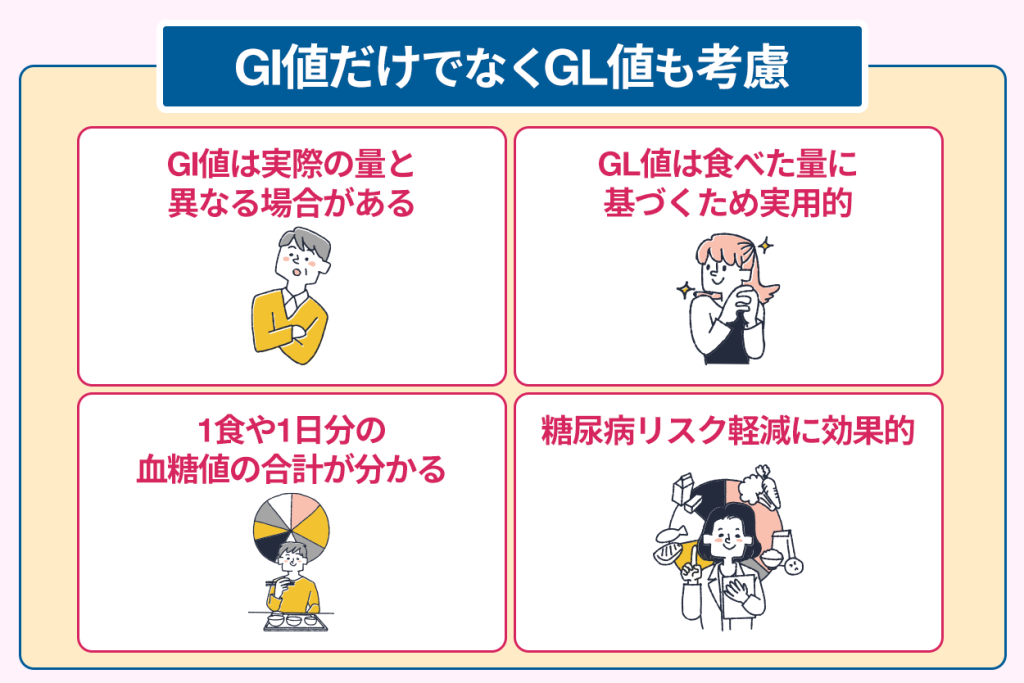

gi値だけでなくGL(グリセミック負荷)値の考慮も必要な理由

血糖値の管理では、gi値だけではなく、GL値にも配慮する必要があります。

gi値は、糖質50gあたりで計算されるため、実際にその量を食べるのが現実的でない場合もあります。

GL値には、gi値にはない以下の利点もあります。

- 1回の食事や、1日分で、血糖値の合計が分かる

- 2型糖尿病やメタボリックシンドローム、心血管疾患のリスクと強く関連している

gi値とGL値の両方を考慮すると、糖尿病のリスクを軽減する効果がより期待できます。

参考:Glycemic index, glycemic load, and chronic disease risk—a meta-analysis of observational studies

gi値を意識した食事設計の具体的な方法

専門家の力や薬の力を頼らずとも、自分自身でgi値や血糖値を管理するためにできる工夫は、いくつかあります。

どのような工夫ができるのか、簡単にまとめると以下になります。

- 調理方法

- 食事の組み合わせ

- 食べる順番

- 間食の取り方

常に全てを考慮するのは、ストレスも溜まり、簡単ではないでしょう。

日頃の食生活でストレスにならない方法や、自分自身にあった方法がないか、以下で確認してみてください。

無理をしすぎず、できそうと感じる方法から初めてみるのも1つの手です。

調理法や組み合わせによるgi値低減の事例

gi値は調理法だけでなく、組み合わせによっても変化します。

調理法については、加熱時間や冷却がポイントです。

たとえば、パスタは長く茹でるほどでんぷんがやわらかくなり、消化を容易にします。

白ご飯は冷やすと、レジスタントスターチが増えて、消化をゆるやかにします。

消化が早いと血糖値の急上昇を招く一方で、消化に時間がかかると血糖値が急激に上がらないため、gi値が低くなるのが特徴です。

食事の組み合わせについては、以下がgi値を下げるポイントになります。

- 酸味を加える

- 油やたんぱく質と一緒に取る

- 食物繊維を加える

酢に含まれる酢酸は、胃から食べ物が排出される速度を遅らせて、血糖値の上昇を抑えます。

油やたんぱく質も同様に、胃の中に食べ物が留まる時間を延ばして、糖が吸収される速度を抑える働きがあります。

食物繊維は、腸の中でゲル状になって、糖質の吸収を抑える効果のある成分です。

食事のときにこれらを組み合わせるよう意識すると、gi値を下げる効果が期待できます。

Dietary fiber and the glycemic response

Effect of cooling of cooked white rice on resistant starch content and glycemic response

食事順序と間食の取り方を工夫した食生活の提案

次にgi値を下げるために重要なポイントは、食べる順番と間食の取り方の工夫にあります。

ダイエットのときは野菜を先に食べると良い、という言葉を耳にする機会は増えたものの、本当かどうか疑う人もいるでしょう。

実際に、食べる順番がgi値へ影響を与えるという報告は複数あり、しっかり根拠が確認されている方法です。

gi値を抑えるうえで、理想的な順番は以下になります。

- 野菜や海藻、きのこ類などの食物繊維

- 肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質や脂質

- 白ご飯やパン、麺などの主食

なぜこの順番が良いのかというと、以下の理由があります。

- 食物繊維が胃や腸の中でゲル状になり、糖質の吸収をゆるやかにする

- たんぱく質と脂質が、食べ物が胃から排出させる速度を遅らせて、血糖値の急上昇を抑える

- 糖質を最後にすると、血糖値が上がる速さと、ピーク時の値が下がる

続いて、gi値を抑えるための間食の取り方については、以下のポイントがあります。

- 空腹時間を空けすぎない

- 血糖値が急に上がらない低gi食品を選ぶ

- 甘いものを食べたいときは、単体ではなく、たんぱく質と一緒に取る

空腹時間が空きすぎてしまうと、次の食事のときに血糖値が急上昇してしまう可能性が上がります。

甘いものを食べるときにも、先述したたんぱく質の働きによって、血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

ただしこれらを工夫していても、間食自体がgi値の高い食品であれば、血糖値のコントロールは難しいです。

gi値の低い間食向けの食品を以下にまとめたため、確認してみてください。

| 食材 | 理由 |

|---|---|

| ゆで卵 | 高たんぱく質、低糖質で満足感がある。 |

| ナッツ | gi値が低く、脂質と食物繊維で腹持ちが良い。 |

| チーズやヨーグルト | たんぱく質と脂質で、吸収をゆるやかにする。 |

| 枝豆 | gi値が低く、高たんぱく質、食物繊維も豊富。 |

参考:Food Order Has a Significant Impact on Postprandial Glucose and Insulin Levels

[The importance of nuts in the prevention of various diseases]

Meal Frequency and Timing Are Associated with Changes in Body Mass Index in Adventist Health Study 2

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなど心がけましょう。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

gi値と食材選びを支える実務ツール

ここからは、実際にgi値を意識した食生活を実践していくうえで、便利なツールを紹介します。

食材選びのときにgi値を毎回調べていては、日々のお買い物にとても時間がかかってしまうでしょう。

手間や労力が増えると、gi値を意識した食生活の継続が難しくなり、結果的に糖尿病リスクが上がります。

具体的な工夫としては、以下になります。

- スマートフォンアプリを活用する

- 食品成分表を活用する

- gi値を即時チェックできる、リストを活用する

- 家族や職場などで共有できる、簡易リストを活用する

いずれも個人で実践可能な方法なため、試してみてください。

スマートフォンアプリや食品成分表の活用法

血糖値を管理するうえで、利用できるスマートフォンアプリや食品成分表には、以下があります。

| アプリ名 | 主な機能 |

|---|---|

| あすけん | ・食事の写真や市販食品のバーコードを撮るだけで記録ができる。 ・栄養士からの専用アドバイスがもらえる。 ・カロリーと各種栄養素14項目の過不足がわかる、栄養素グラフがチェックできる。 |

| カロミル | ・写真を撮るだけでAIが解析してくれる。 ・栄養素を自動で計算してくれる。 ・体重や血圧、血糖値も写真を撮るだけで記録してくれる。 |

| 糖質カウンター | ・10万をこえるメニューの中から、自分が食べたものを選択すると、カロリーと糖質が表示される。 ・朝昼晩の食事内容と糖質を記録できる。 ・記録した内容をグラフで表示して、推移を確認できる。 ・京都大学医学部附属病院との共同研究によって生まれたアプリであり、データにも信頼性がある。 |

| 食品成分表 | 概要 |

|---|---|

| 日本食品標準成分表2020年版(八訂) | ・文部科学省が公表しており、信頼性がある。 ・主要食品の栄養価を網羅できる。 |

| Glycemic Index Research and GI News グリセミック指数研究とGIニュース | ・gi値に関する世界的な情報源の1つで、シドニー大学が運営する公式サイトであり、信頼性がある。 ・さまざまな食品のgi値、gl値を検索できる。 ・世界中の食品データが、約3,000品目以上登録されている。 |

自分自身で、毎回食べた食品を記録したり、成分を調べたりするのはとても大変です。

これらのツールを活用すると、毎回の記録やカロリー、低糖質な食品チェックなどの手間が減ります。

外食時や買い物時にgi値を即時確認できるチェックリスト

スマートフォンアプリや食品成分表で、カロリーや糖質量の確認はできるものの、毎回サイトやアプリを立ち上げてチェックするのも面倒という人もいるでしょう。

そのような人向けに、1つの表で食品のgi値が確認できるよう、表を作成しました。

以下表を確認していると、記載されていない食品でも、なんとなくgi値が高そうだなと分かるようになってきます。

自分で調べたいという人も、一度は確認してみてください。

| gi値の区分 | 食品の特徴 | 代表的な食品 |

|---|---|---|

| 55以下の低gi値 | ・食物繊維、脂質、たんぱく質が多い。 ・加工度が低い。 | ・玄米 ・全粒パン ・そば ・豆腐や納豆などの大豆製品 ・葉物野菜 ・無糖のヨーグルト |

| 56~69の中gi値 | ・白い炭水化物でも、加工が少ない。 | ・白米 ・うどん ・さつまいも ・アルデンテのパスタ ・とうもろこし |

| 70以上の高gi値 | ・加工、精製された糖質。 ・調理で柔らかくされている。 | ・白パン ・フライドポテト ・おにぎり ・菓子パン ・ケーキ、アイス ・スイートドリンク |

参考:International Tables of Glycemic Index and Glycemic Load Values: 2008

家族や職場などで共有できる簡易ガイドの作成例

家族や職場でも、gi値に関する情報を共有する方法として、簡易ガイドの作成があります。

簡易ガイドは、家族で生活している人や職場でも食生活の管理が必要な人にとって、周囲の理解を得る重要なきっかけとなります。

作成時のポイントとしては、以下です。

- イラストや画像にする

- 1枚のA4用紙などにまとめる

内容については、以下を参考に作成してみてください。

| 項目 | 内容の例 |

|---|---|

| gi値とは | ・食べたあとに、血糖値がどれくらい上がるかを示す目安。 |

| gi値を下げる工夫 | ・主食は精製度の低いものを選ぶ。たとえば、白米より雑穀米、白パンより全粒粉パンなど。 ・たんぱく質や脂質を一緒に取る。たとえば、卵や豆腐などを料理に入れる。 ・調理方法に気を付ける。たとえば、柔らかく煮すぎないなど。パスタはアルデンテ、芋類は焼いたり蒸したりする方が良い。 |

| 食品の選び方 | ・先述した表を参照。 |

gi値の活用時に気を付ける点と限界点

gi値は糖尿病リスクを減らすうえで、重要な指標であるものの、その活用には気を付ける点や限界もあります。

gi値へ影響を与える要素としては、以下があります。

- 肥満

- 運動量

- 加工食品や混合料理

中性脂肪が多い人は、インスリンの働きが弱くなり、gi値が低めの食品でも血糖値が上がってしまう傾向があります。

反対に運動量が多い人は、筋肉が糖質を積極的に取り込むため、食後の血糖値の上昇がゆるやかです。

そのため、gi値が高めの食品を食べても、運動習慣のある人は血糖値が安定する傾向にあります。

これらの理由から、gi値は決して万能なものではなく、場合によっては医師や栄養士への相談が必要なケースもあるという理解は必要です。

特に以下のような人は、専門家への相談を検討しましょう。

- 糖尿病や糖尿病予備群の人

- 妊娠中の女性

- 腎臓病や肝疾患、消化器疾患などの持病がある人

- 子ども、高齢者

- 低栄養傾向のある人、低血糖になった経験がある人

参考:Personalized Nutrition by Prediction of Glycemic Responses

Skeletal Muscle Glucose Uptake During Exercise: How is it Regulated?

gi値を理解し日々の食習慣に取り入れるためのヒント

gi値は血糖値の変動への影響を把握するうえで、とても有効な指標です。

gi値を活用するときには、食材選びの精度を高めたり、食生活全体を見直す一助として活用したりするのがポイントです。

ただし、糖尿病のある人や糖尿病予備軍の人は、必要に応じて専門家の助言を受けながら取り組む必要があります。

食事のときに好きなものから食べる人、好きなものは最後に残しておく人、と食べる順番は人それぞれでしょう。

しかし日常の小さな工夫が、血糖値の管理や糖尿病管理において重要であると理解ができているかどうかが、分かれ道となります。