皆さんは、隠れ糖尿病といわれる状態の血糖値スパイクを知っていますか。

血糖値スパイクは、気づかない間に糖尿病を進行させる点が問題です。

今回は、血糖値スパイクの特徴や判断方法、対策についてまとめました。

- 血糖値スパイクとは

- 血糖値スパイクの判断基準

- 血糖値スパイクの対策

この記事を参考に血糖値スパイクを学び、隠れ糖尿病の進行を防ぎましょう。

血糖値スパイクは食事による血糖値の急激な変化

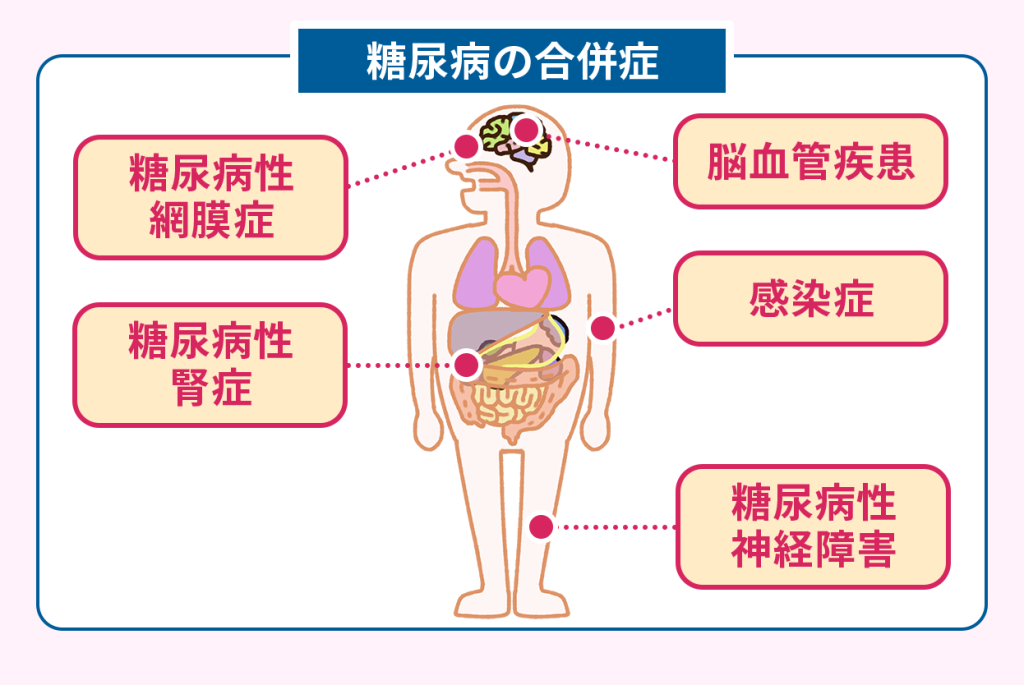

血糖値の急激な変化は、血管へダメージを与え、動脈硬化による脳梗塞や心筋梗塞などの合併症のリスクを高めます。

糖尿病の合併症は、以下のとおりです。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経障害

- 糖尿病性腎症

- 感染症

- 脳血管疾患

血糖値スパイクは、健康診断では見落とされる場合が多くあります。

そのため、気づかないうちに糖尿病が進行し、上記の合併症を引き起こしてしまうのです。

食事によって糖が摂取されたタイミングで、正常にインスリンの効果が発揮されないために血糖値の急激な変化を引き起こすのです。

さらに、食事摂取のスピードが速い人は膵臓への負荷が多くかかるため、血糖値スパイクを起こす可能性があります。

血糖値スパイクのある人は、日本人の10人に1人いるといわれており、糖尿病予備軍の人の増加を示しています。

血糖値スパイクが起こっているかは血糖値の測定で判断する

血糖スパイクの発生と関わっている要素を、以下にまとめました。

- 朝食を食べない日が多い

- BMIが25以上

- 食事を10分以内に終える場合が多い

- 運動習慣がない

- 睡眠時間が6時間未満

- 食後に眠くなる

以上の項目に当てはまる場合は、血糖値スパイクが起こっている可能性があります。

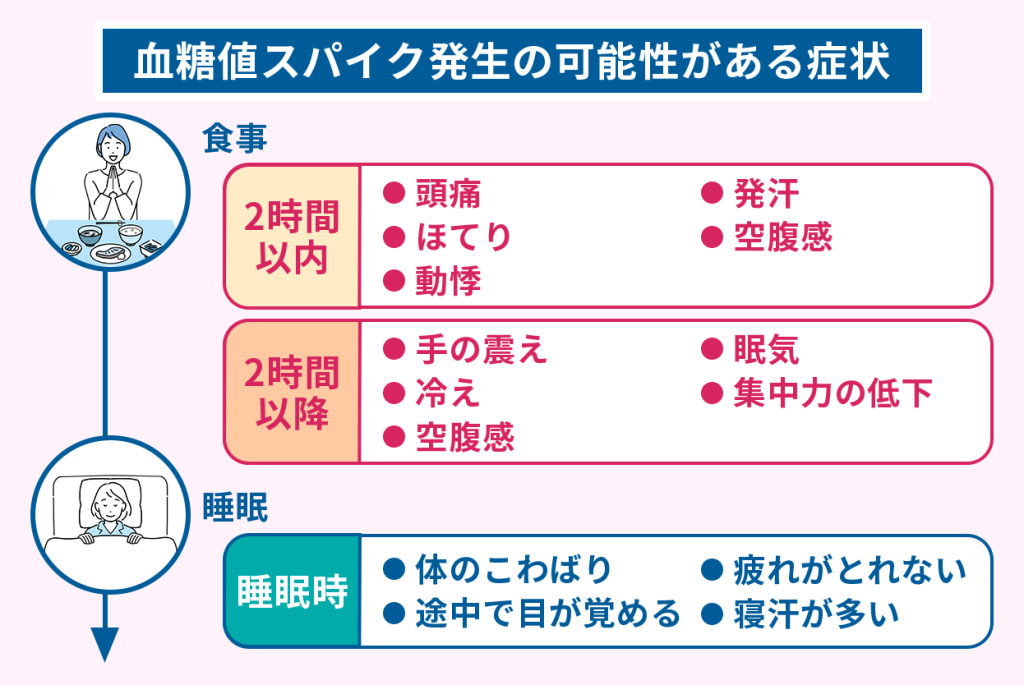

さらに、血糖値スパイクが発生している可能性のある症状を、食後の時間経過ごとにまとめました。

| 食後2時間以内 | 頭痛、ほてり、動悸、発汗、空腹感 |

|---|---|

| 食後2時間以降 | 手の震え、冷え、空腹感、眠気、集中力の低下 |

| 睡眠時 | 体のこわばり、途中で目覚める、疲れがとれない、寝汗が多い |

血糖値スパイクの確認は、経口ブドウ糖負荷試験と呼ばれる血糖値の経時的な変化をみる検査で可能です。

ブドウ糖の含まれる液体を飲み、飲む前から始めて、30分後から120分後までの合計4回採血して血糖値の変動を確認します。

血糖値スパイクは、気づかないうちに糖尿病を進行させる可能性が高いため、早期の発見と対策を心がけましょう。

血糖値スパイクは、健康診断の数値にも表れにくいため、普段からの意識改革が大切になります。

「糖質の吸収を抑え、食後血糖値を抑制する成分」紹介の記事もご確認ください。

膵臓の機能低下が血糖値スパイクによる糖尿病の発症リスクを高める理由

血糖値スパイクが糖尿病の発症リスクを高める理由は、膵臓の機能低下によるインスリン効果の低下です。

インスリンは、血糖値が上昇したタイミングで膵臓から分泌され、上昇した血糖値を元の数値に戻す働きがあります。

血糖値スパイクによって血糖値が急激に上昇すると、インスリンの分泌も急激に増加し、膵臓にかかる負担が増加します。

血糖値スパイクを繰り返している間に、膵臓の機能低下が起き、インスリン分泌量の低下とインスリン抵抗性が出現するのです。

インスリン抵抗性は、インスリンが十分に分泌されている状態でも効果が発揮されていない状態をいいます。

インスリン分泌量の低下に伴う高血糖の持続が、インスリンが働くために必要な細胞の機能を低下させ、インスリン抵抗性を引き起こします。

インスリン分泌量の低下とインスリン抵抗性の発現によって、上昇した血糖値を下げられなくなるのが糖尿病の発症リスクを高める要因です。

血糖値スパイクの対策は食生活の改善と運動習慣の獲得が推奨される

血糖値スパイクの対策は、食事摂取による血糖値の急激な変動を抑える工夫が必要です。

糖尿病の治療法と同様に、食生活の改善と運動習慣の獲得が推奨されています。

食生活の改善と運動方法はさまざまな方法があるため、自分に合った始めやすいものから実践してみてください。

いきなり難しいものから始めてしまうと、継続が困難になり、血糖値スパイクの改善に繋がらなくなってしまいます。

食生活を改善する

食生活の改善では、よく噛んで食事の摂取スピードを遅くし、糖の摂取速度とインスリンの分泌のタイミングを合わせる必要があります。

食生活を改善するポイントは、以下の3つです。

- 栄養素を摂取する順番を意識する

- 食事を3食しっかりとる

- 低GI食を取り入れる

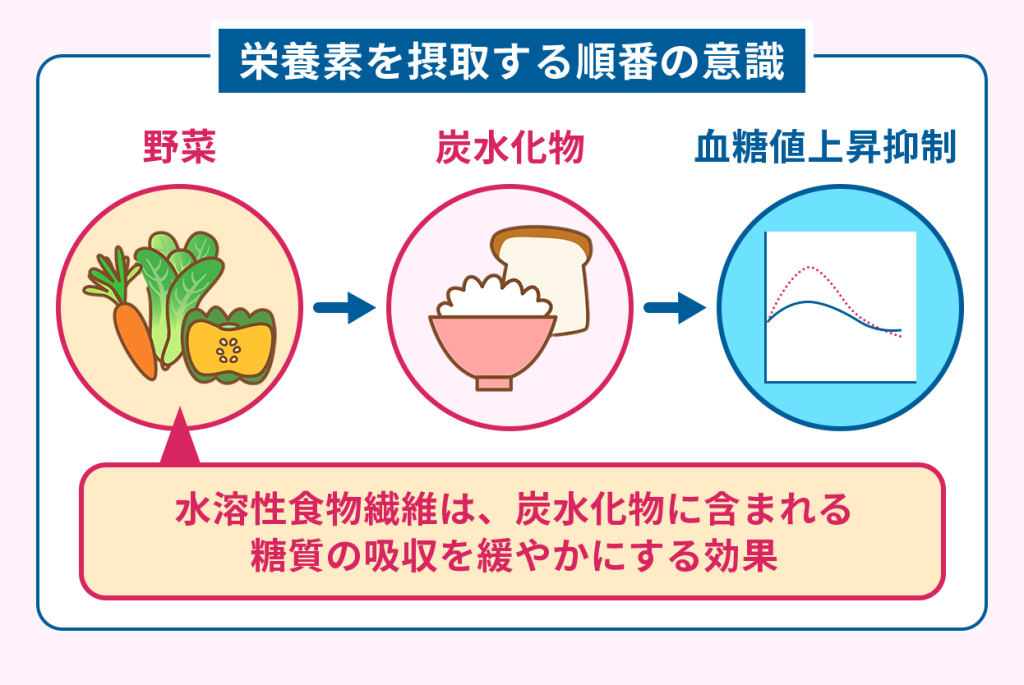

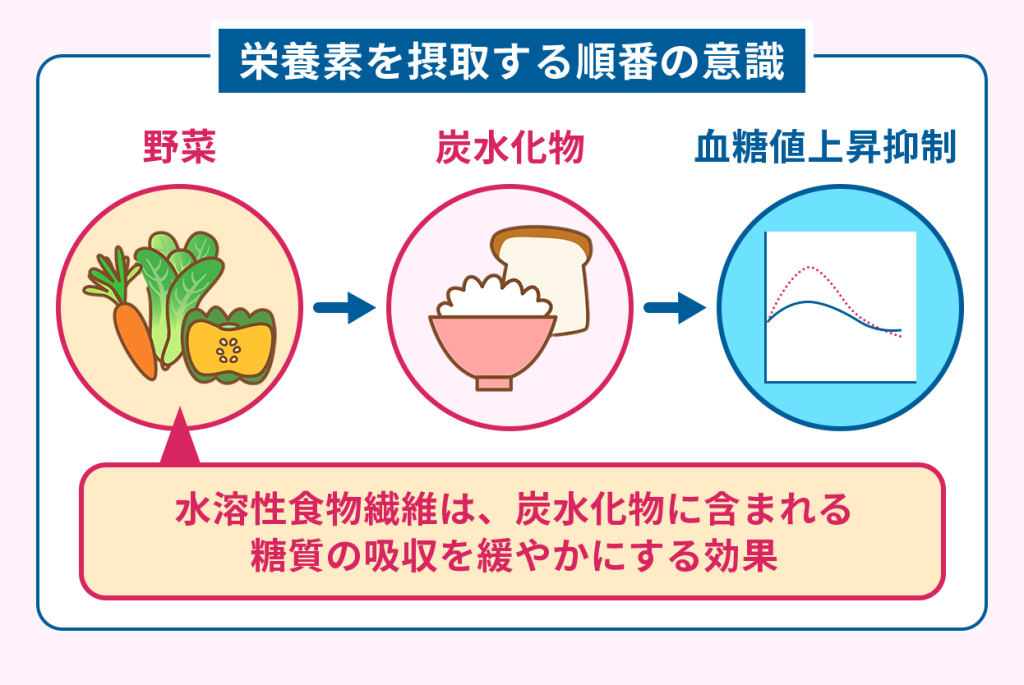

1つ目は、栄養素を摂取する順番の意識が食生活を改善するポイントになります。

大阪府立大学の研究によると、野菜を最初に食べて炭水化物を最後に食べた場合に血糖値の上昇が抑えられたと報告されています。

野菜に含まれる水溶性食物繊維は、炭水化物に含まれる糖質の吸収を緩やかにする効果があるため、栄養素を摂取する順番は大切です。

2つ目は、食事は毎日欠かさずに、3食しっかりと食べてください。

食事をどこかで抜いたり、食事の間隔が長くなったりすると、血糖値の急激な変化のリスクが高まります。

血糖値上昇の理由は、食事の間隔が開いて空腹の時間が延長すると、インスリン抵抗性が増加するためです。

夕食は早い時間に食べるもしくは、少量ずつ分割して食べると、血糖値の急上昇を防げます。

参照元:日本農芸科学会 食べ方と食べる時間が血糖変動に影響を与える

3つ目は、血糖値が上がりにくい低GI食を取り入れる方法です。

GIが低いと、糖質が緩やかに吸収されるため、血糖値の急上昇を防げます。

主な低GI食は、以下のとおりです。

| 穀物 | 玄米、そば、スパゲッティ、全粒粉パン、オートミール、ライ麦パン |

|---|---|

| 果物 | バナナ、りんご、オレンジ、グレープフルーツ、いちご、メロン |

| 野菜 | ブロッコリー、キャベツ、きゅうり、トマト、きのこ類 |

| 芋類 | さつまいも、ジャガイモ |

| 豆類 | 納豆、豆腐、大豆 |

| 乳製品 | 牛乳、チーズ、ヨーグルト |

| 海藻類 | 昆布、わかめ、ひじき |

以上の食品を参考に食事の献立を見直すのも、血糖値スパイクの予防に繋がります。

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなど心がけましょう。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

運動習慣を身につける

運動に関しては、食後1時間から2時間以内の運動が推奨されています。

食後の運動は、筋肉の活動によって糖質の消費量が増えるため、インスリンを使用せずに血糖値を下げられます。

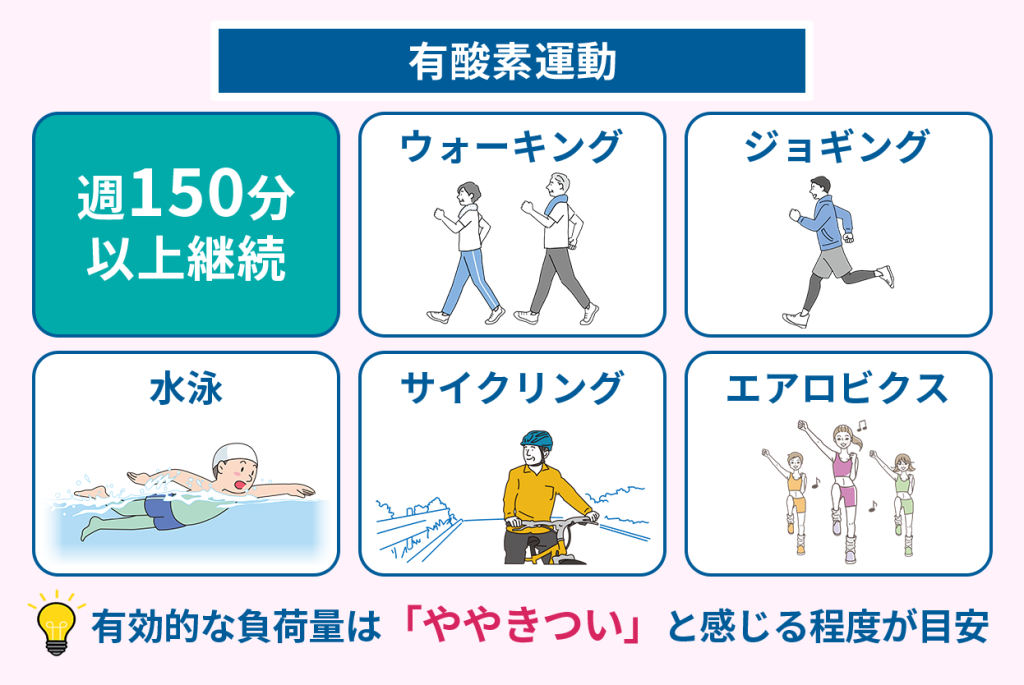

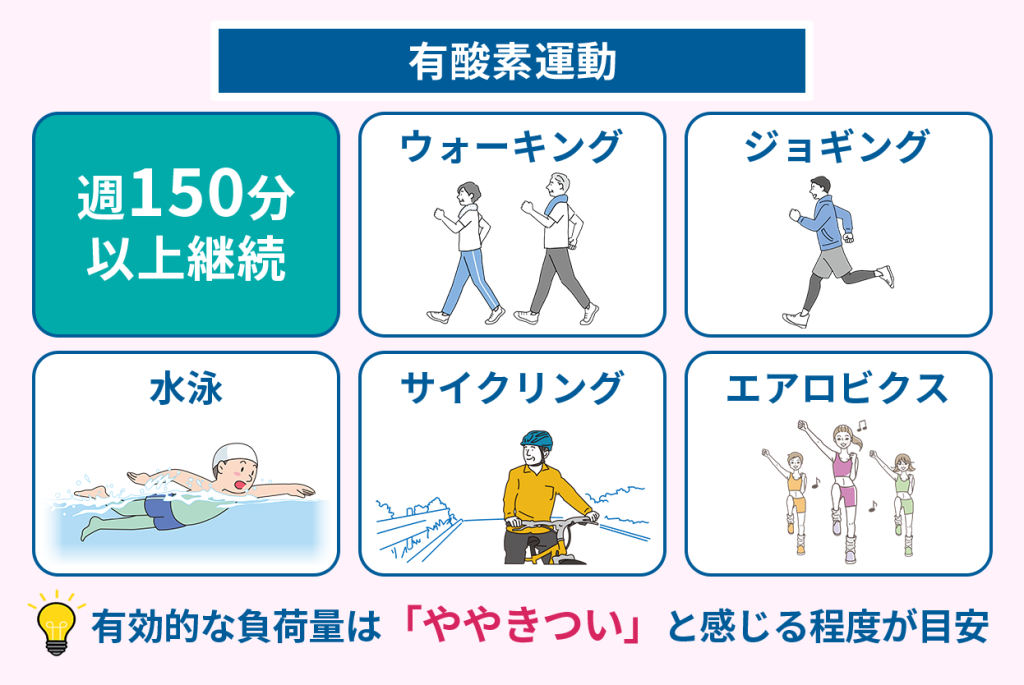

運動の種類は、有酸素運動と筋力トレーニングの2種類です。

有酸素運動は、長時間持続しておこなう運動で、糖質と脂質を運動のエネルギーとして使用します。

代表的な有酸素運動は、以下のとおりです。

- ウォーキング

- ジョギング

- 水泳

- サイクリング

- エアロビクス

上記のような運動を、週に150分以上継続すると、血糖コントロールの改善に繋がります。

血糖コントロールの改善に有効的な有酸素運動の負荷量は、ややきつい程度です。

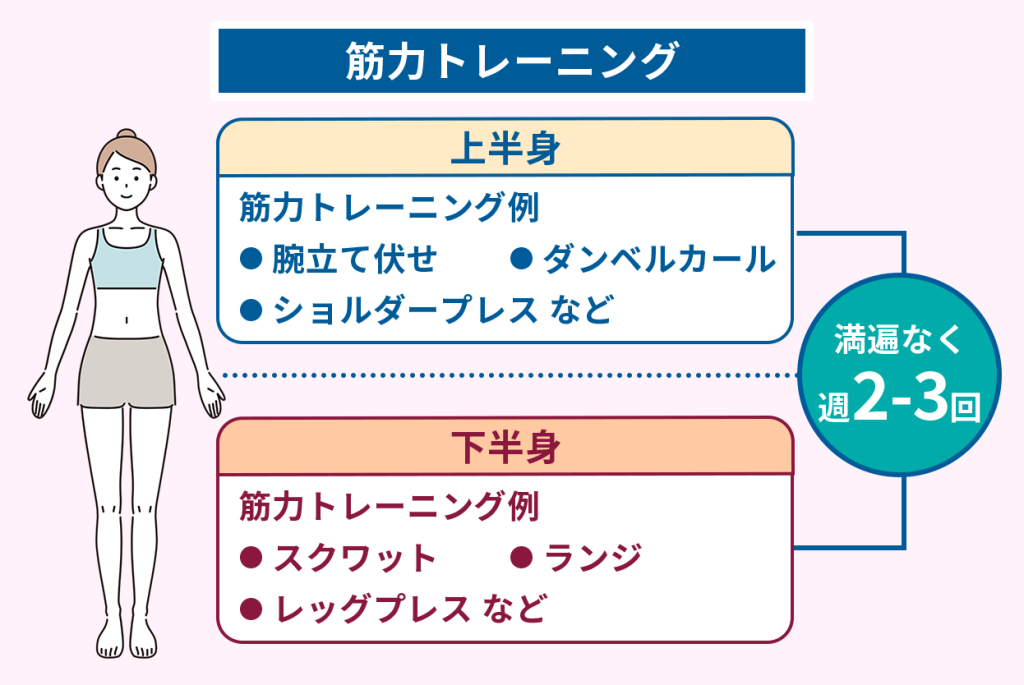

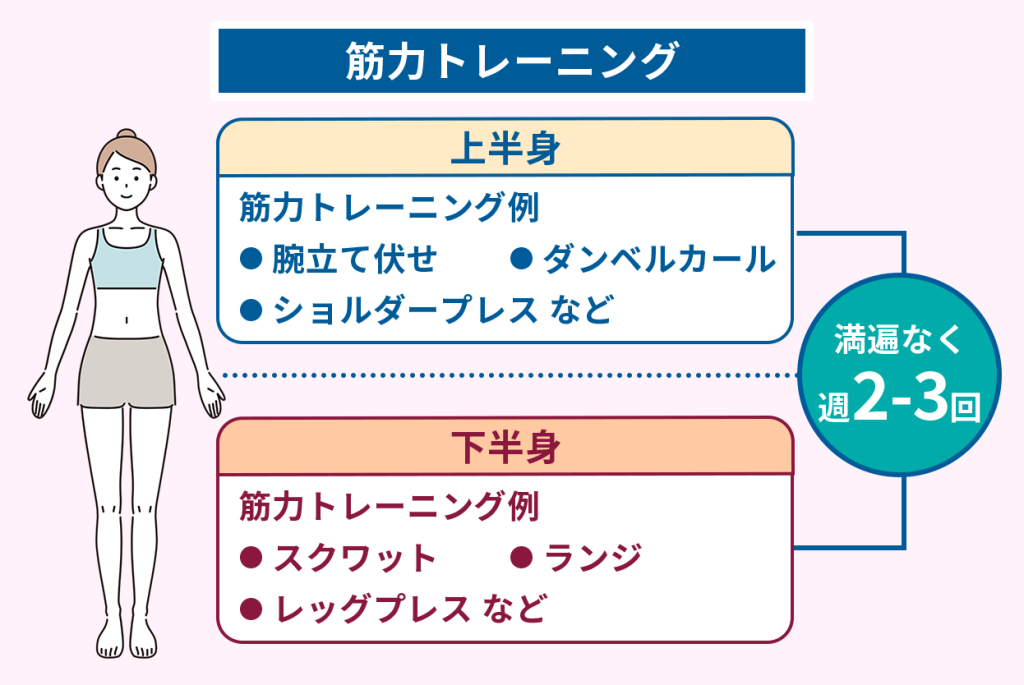

筋力トレーニングは、週に2回から3回の頻度で上半身と下半身の筋肉を満遍なく鍛える必要があります。

筋肉量が減ると、日常生活における糖質の消費量が減ってしまい、結果として血糖値の上昇に繋がるのです。

筋肉が大きいほど、1回で消費するエネルギーが大きく、糖質の消費も大きくなります。

食生活の改善と運動習慣の獲得によって、食事前後における血糖値の変化を緩やかにし、血糖値スパイクを予防しましょう。

血糖値スパイク対策にはストレス管理と十分な睡眠も重要

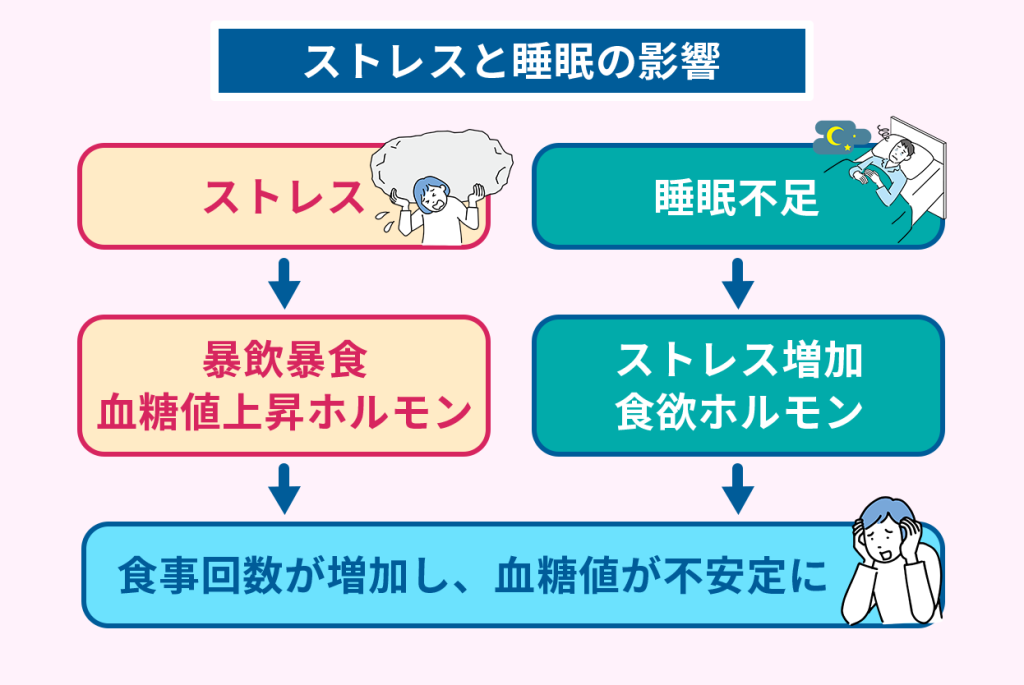

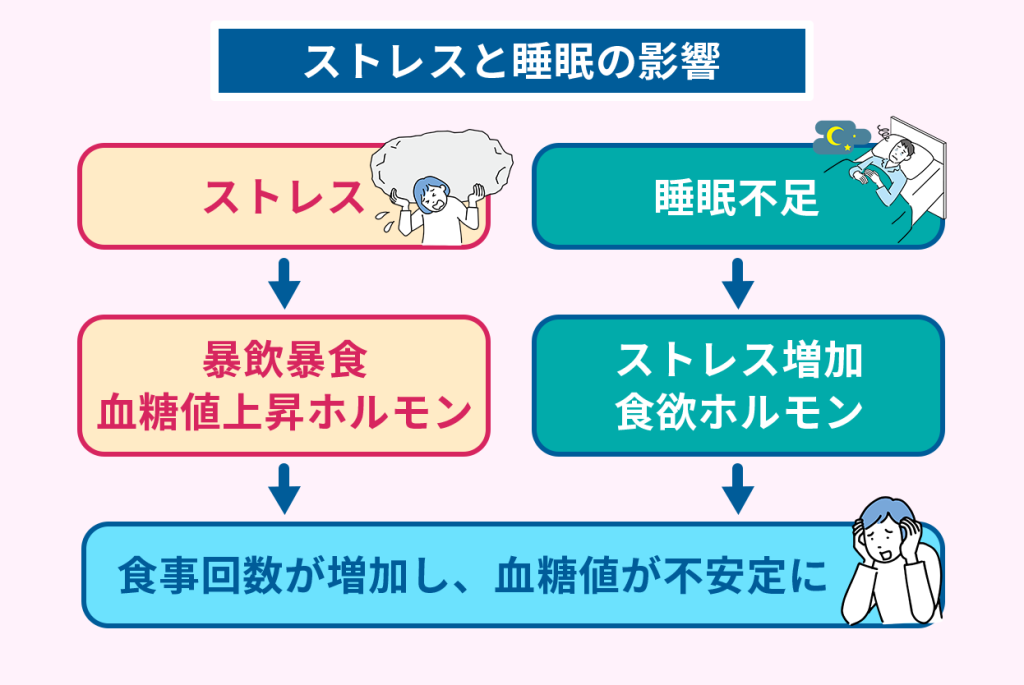

ストレス管理と良質な睡眠は、血糖値スパイクの抑制に重要な役割を果たします。

ストレスは、暴飲暴食などの食生活の乱れを引き起こし、血糖値の上昇に直結しかねません。

さらに、ストレスの増加は血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促進させ、インスリンの効果を弱めます。

自分に合った解消法で、ストレスを溜めすぎずにうまくストレスと関わる必要があります。

短い睡眠時間が継続すると、ストレスも増え食欲を増加させるホルモンの分泌を促進させるため、睡眠時間の確保が必要です。

睡眠時間が短い、すなわち起きている時間が長くなると、空腹を感じる機会が増えてしまいます。

結果として、食事の機会が増え、血糖値が不安定になる回数も増えてしまうのです。

睡眠時間をしっかりと確保し、身体と精神にストレスをかけない生活を心がけましょう。

血糖値スパイクと腸内環境の関係を意識した食生活が重要

善玉菌とは、腸内に存在する菌のなかでも体にとって良い働きをする菌のことです。

代表的な善玉菌は、ヨーグルトなどに含まれている乳酸菌やビフィズス菌があります。

善玉菌を増やす方法は、以下の2つです。

- 善玉菌の含まれる食品の摂取

- 善玉菌の餌になる食品の摂取

善玉菌の含まれる食品としては、味噌やキムチ、納豆などの発酵食品が挙げられます。

善玉菌の餌となる食品は、オリゴ糖と食物繊維です。

オリゴ糖と食物繊維が多く含まれる食品を、以下にまとめました。

| オリゴ糖が多く含まれる食品 | りんご、バナナ、はちみつ、玉ねぎ |

|---|---|

| 食物繊維が多く含まれる食品 | ごぼう、アボカド、オクラ、納豆 |

これらの食品を取り入れ、腸内環境を意識した食生活を送りましょう。

血糖値スパイクを予防して糖尿病の進行を早期に防ごう

空腹時の血糖値が正常な場合でも、食後に急激な血糖値の変動を引き起こす血糖値スパイクが起こっている可能性があります。

血糖値の急激な変動は全身の血管にダメージを与え、気づかないうちに糖尿病を進行させ、重篤な合併症を引き起こすのです。

血糖値スパイクの対策には、食生活の改善と運動習慣の獲得が推奨されています。

食生活の改善と運動習慣の獲得によって、食事前後での血糖値の変化を緩やかにできます。

毎日の生活に支障が出ない程度に食生活や運動を意識して、血糖値スパイクを予防しましょう。