食事をすると、食べ物に含まれる糖質が分解されて血糖値が上昇します。

食後血糖値が下がらずに高い状態が続くと、糖尿病を発症する可能性が高まります。

糖尿病の発症を予防するためには、食後血糖値の1時間後の数値を理解するのが重要です。

この記事では、食後血糖値の1時間後の数値と糖尿病予防の関係について解説します。

- 食事と食後血糖値の関係

- 食後血糖値の1時間後の数値と糖尿病予防の関係

- 1時間後の食後血糖値の血糖値を安定させる方法

1時間後の食後血糖値を安定させる食事の方法や、運動のタイミングなどを具体的に紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

食後血糖値は1時間後に最も高くなる傾向がある

食後血糖値は、食事から1時間後に最も高くなる傾向があります。

食事すると、食べ物に含まれる糖質は分解されてブドウ糖になります。

誰であっても食後は、必ず血糖値が一時的に上昇します。

しかし、健康的な人の場合は食後1時間後に最も高くなり、その後は徐々に下がるのが通常です。

食後血糖値の高い状態が続く場合は、インスリンの分泌量が不足していたり、分泌が間に合っていなかったりしている可能性が考えられます。

1時間後の食後血糖値は140mg/dL未満が正常範囲とされる

1時間後の食後血糖値は、140mg/dL未満が正常範囲とされています。

食後1時間後に血糖値が上昇しても、2〜3時間後にはほとんど空腹時のレベルまで血糖値が下がるのが正常です。

しかし、食事から2時間経っても血糖値が下がらずに200mg/dLを超えている場合は、糖尿病が疑われます。

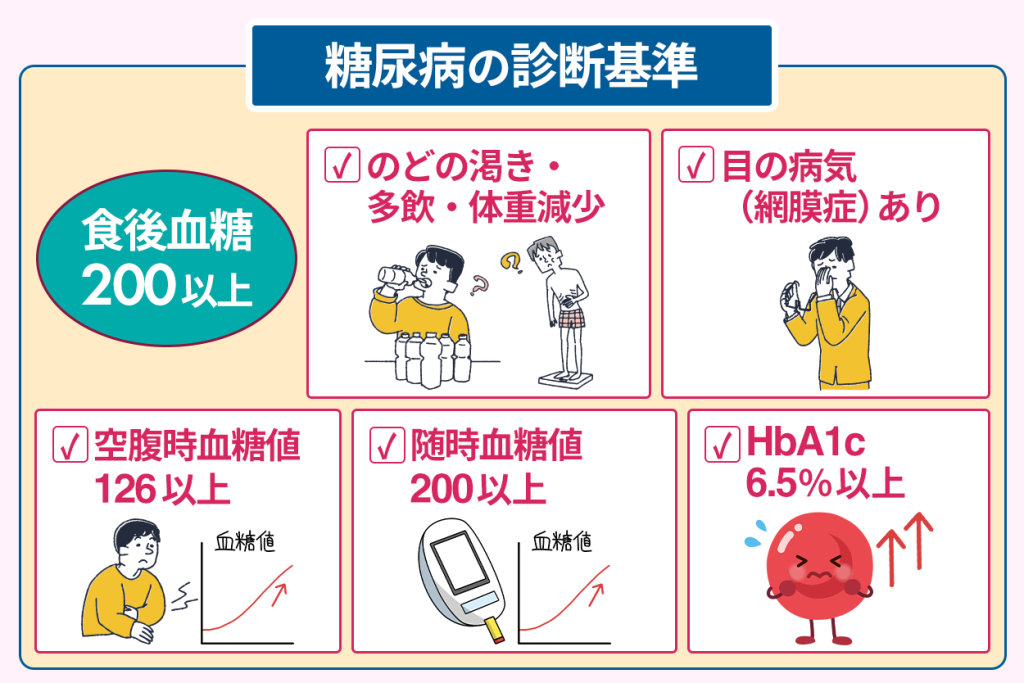

食後血糖値に併せて以下のような症状や検査値が認められると、糖尿病と診断されます。

- 糖尿病の典型的症状(口喝や体重減少、多飲)の存在

- 確実な糖尿病性網膜症の存在

- 空腹時の血糖値が126mg/dL以上

- 随時血糖値が200mg/dL以上

- HbA1cが6.5%以上

ただし2時間後の食後血糖値が200mg/dL以上であっても、再検査でHbA1cと血糖値の異常が認められない場合は糖尿病疑いとなります。

糖尿病が疑われた場合は、3〜6か月以内に血糖値とHbA1cの再検査がおこなわれます。

糖尿病の診断基準についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

1時間後の食後血糖値が高い場合は糖尿病リスクが増加する

1時間後の食後血糖値が正常範囲を超えて高い場合は、糖尿病を発症するリスクが高まります。

特に血糖値スパイクのある人は、糖尿病の予備軍と呼ばれています。

血糖値スパイクを放置していると、血管に負荷がかかって糖尿病を発症するリスクが高まります。

さらに動脈硬化が進行して、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす恐れがあります。

しかし、血糖値スパイクが起きていても、空腹時の血糖値は正常である場合がほとんどです。

そのため、健康診断などで発見できずに糖尿病へ進行してしまう可能性があります。

血糖値スパイクは、食後に以下のような症状が現れます。

- 頭痛

- ほてり

- 倦怠感

- 動悸

- 冷や汗

- 手のふるえ

- 冷え

- 異常な空腹感

- 眠気

- うつ感

- 集中力の低下

低GI食品の選択が1時間後の食後血糖値の上昇を防ぐ

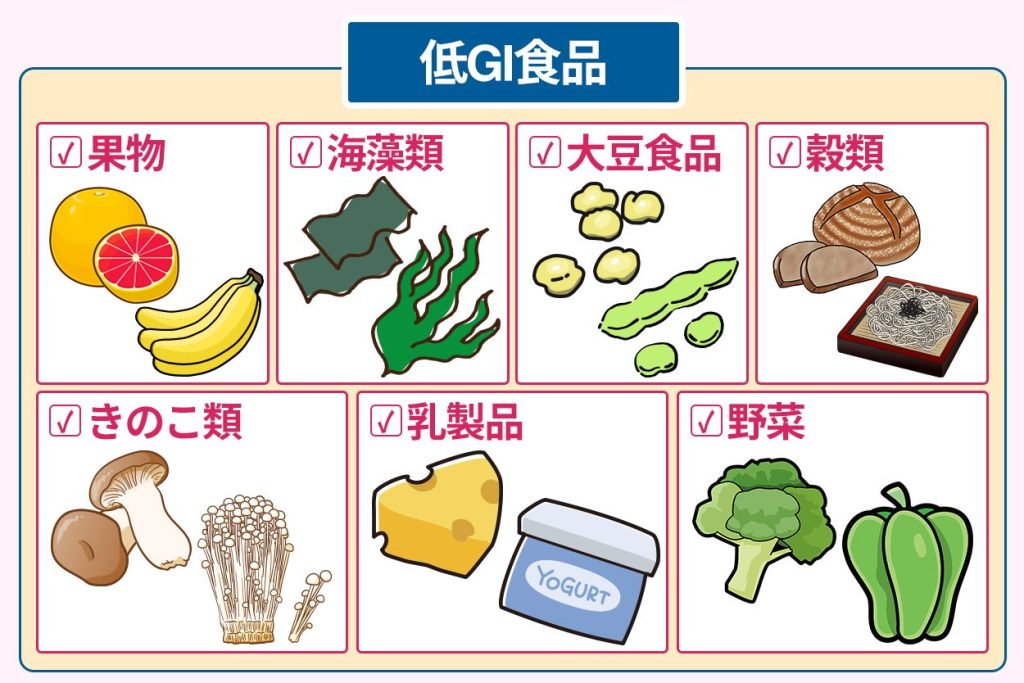

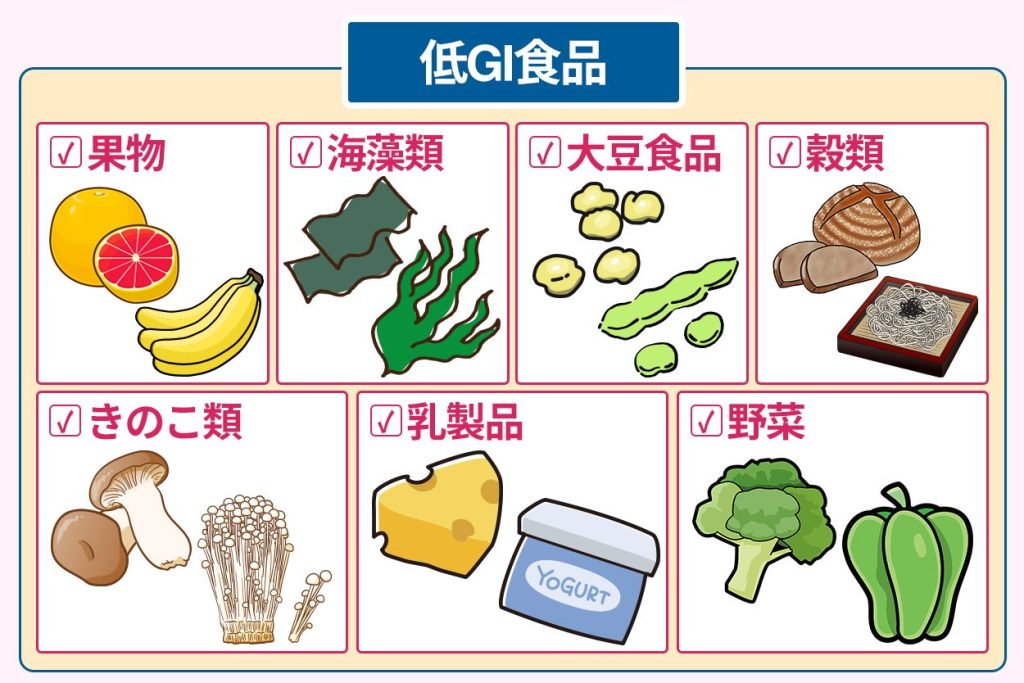

低GI食品を活用すると、1時間後の食後血糖値の急上昇を抑制できます。

低GI食品は、糖質が体内で消化吸収されるまでに時間がかかるため、食後血糖値の上昇を緩やかにします。

低GI食品の活用により食後血糖値の上昇が緩やかになると、糖尿病の発症リスクが軽減されます。

糖質を多く含む食品は、以下のような低GI食品に置き換えて糖質の過剰摂取を避けましょう。

- 果物(グレープフルーツやバナナ)

- 海藻類(わかめや昆布)

- 大豆食品(ひよこ豆や枝豆)

- 穀類(ライ麦パンやそば)

- きのこ類(えのきやエリンギ)

- 乳製品(チーズやヨーグルト)

- 野菜(ブロッコリーやピーマン)

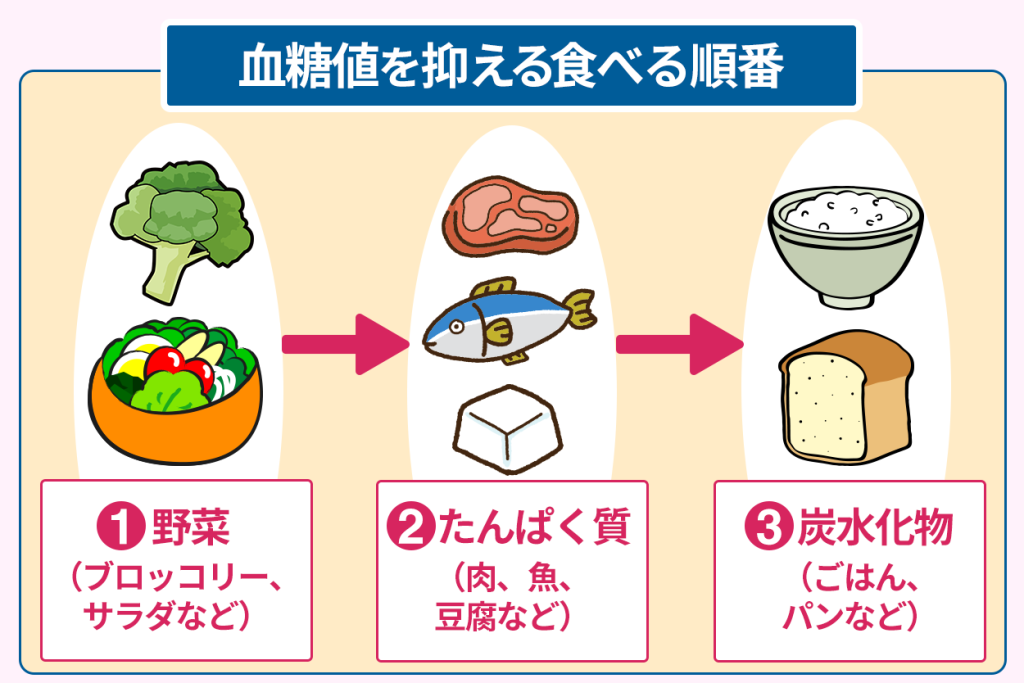

1時間後の食後血糖値を安定させるために食べる順番が影響する

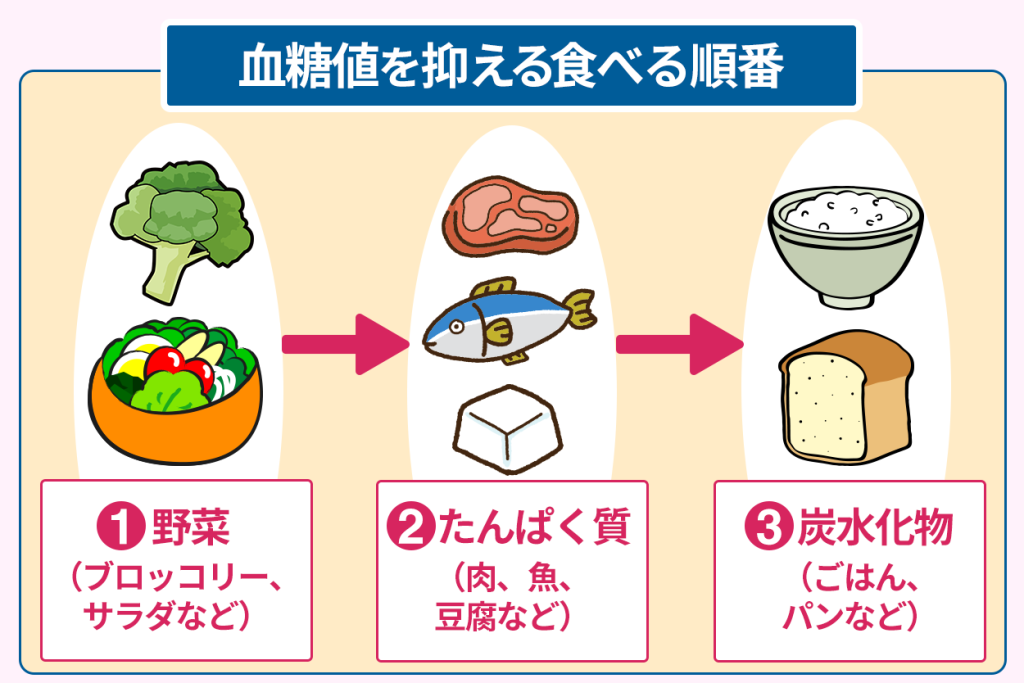

1時間後の食後血糖値を安定させるためには、食べる順番の工夫が重要です。

初めに野菜からたんぱく質、炭水化物の順番で食べると、食後血糖値の上昇が緩やかになります。

こうした食べる順番により、以下のような効果が期待できます。

- 野菜に含まれる食物繊維により糖質や脂質などの消化吸収が穏やかになる

- 消化管の動きが穏やかになる

- よく咀嚼するため満腹中枢が刺激されて糖質の量を抑えられる

上記のような効果により血糖値の上昇が抑えられ、糖尿病の発症予防につながります。

近年の研究では、ポリフェノールの一種に糖質の吸収を抑え、食後血糖値を下げる作用があることが知られています。

普段の食事に上手に取り入れるなど予防をしていきましょう。

詳しくはこちらの記事をご確認ください。

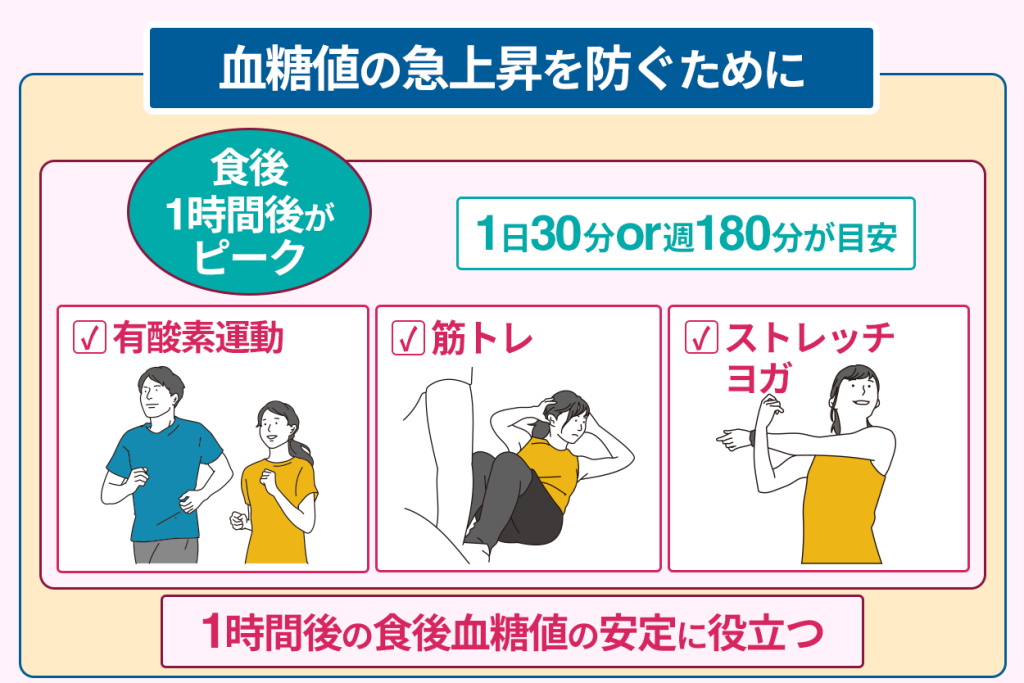

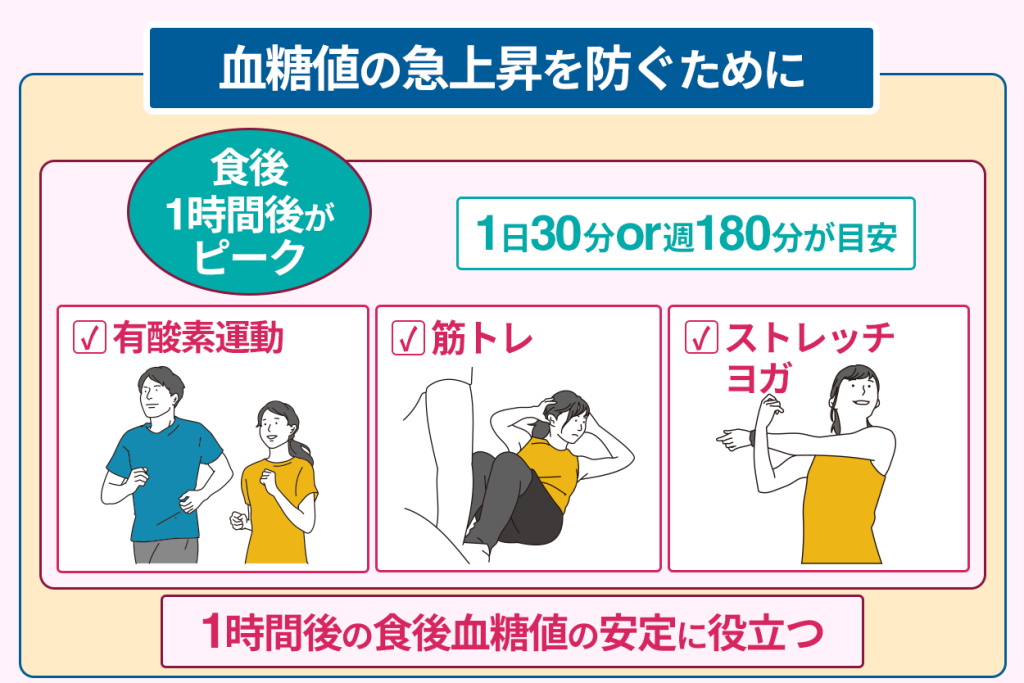

運動のタイミングが1時間後の食後血糖値の安定に役立つ

運動のタイミングを工夫すると、1時間後の食後血糖値の安定に役立ちます。

食後血糖値は、食事から1時間後に最も高くなる傾向があります。

食後血糖値を安定させるためには、この食後血糖値が最も高くなるタイミングで運動をおこなうのが効果的です。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を毎日30分以上または週180分以上を目安におこなうとよいでしょう。

さらに筋力トレーニングをおこなうと、ブドウ糖の消費量が増加するため食後血糖値が低下します。

他にもストレッチやヨガのストレス解消効果により、インスリンの感受性を高めて食後血糖値の改善につながります。

食後血糖値の1時間後の数値は腸内環境とも関係がある

小腸からは、通常グルカゴン様ペプチド-1が分泌されています。

しかし、腸内環境が悪化すると、グルカゴン様ペプチド-1の分泌が低下して血糖値の調節に悪影響を及ぼします。

そのため、食後血糖値を安定させるには、腸内環境を整えるのが重要です。

腸内環境を悪化させる原因の1つとして、パンやケーキに含まれるグルテンがあります。

便秘や下痢の多い人や腸が弱い人は、グルテンの過剰摂取は避けてください。

腸内環境を整えるためにも、以下のような善玉菌のエサとなる食物繊維が豊富な食品を積極的に摂取しましょう。

- 野菜(ごぼうやキャベツ)

- 海藻類(わかめやところてん)

- きのこ類(しいたけやしめじ)

- 豆類(大豆や納豆)

- 果物類(みかんやバナナ)

- 穀類(玄米やオートミール)

食後血糖値の1時間後の数値を把握して糖尿病予防に役立てる

1時間後の食後血糖値の適切な管理により、糖尿病の発症予防が可能です。

糖尿病になると、糖尿病による三大合併症や心筋梗塞、脳卒中などを引き起こすリスクが高まります。

気づかないうちに糖尿病へ進行するのを予防するためにも、食後血糖値の1時間後の数値を把握するのが重要です。

1時間後の食後血糖値は、低GI食品の活用や、より効率の良い運動で徐々に安定していきます。

食後血糖値を安定させて糖尿病の発症を予防するためにも、今までの食事や運動を工夫して積極的に取り組みましょう。