糖尿病は血糖コントロールの乱れによって代謝や皮膚環境が変化し、特有の体臭を生じます。

この臭いは、汗や皮脂の分泌バランスの崩れ、ケトン体の増加などによって甘酸っぱい臭いやアンモニア臭として現れる場合があります。

一見すると単なる体質や加齢による変化と捉えられがちですが、糖尿病による体臭は病状の悪化や合併症の兆候である可能性が高いです。

特に糖尿病を罹患している人は、体臭の変化を安易に捉えないようにしましょう。

強い臭いが続く場合や急に変化した場合は、血糖コントロールがうまくいっていないサインであり、早期の対応が必要となります。

生活習慣の乱れや運動不足、食事内容の偏りは体臭の悪化要因となり、放置によって健康への影響も大きくなります。

- 糖尿病と体臭の変化の関係性

- 日常生活が病状の悪化を防ぐ

- 血糖コントロールは病状の安定化だけではなく体臭にも関係する

- 体臭の変化は病気からのサインの可能性がある

原因を正しく理解し食事管理や運動習慣の見直し、十分な休養を取り入れるなどすると体臭の軽減と健康維持につながります。

本記事では、糖尿病と体臭の変化の関連性や体臭が示すサインなどを解説していきます。

糖尿病は代謝の変化によって体臭を変化させる

糖尿病は血糖コントロールの乱れによって代謝や皮膚環境を変化させて、特有の体臭を生じる原因となります。

その臭いは、汗や皮脂の分泌量の変化やケトン体の増加により、甘酸っぱい臭いやアンモニア臭として現れる場合があります。

一見、加齢や体質の変化と見過ごされがちですが、糖尿病特有のサインである可能性があります。

そのため、糖尿病を罹患している人は、体臭の変化にも注意が必要です。

では、糖尿病による代謝の変化でどのように体臭が変化するのか次の項目で詳しく解説していきます。

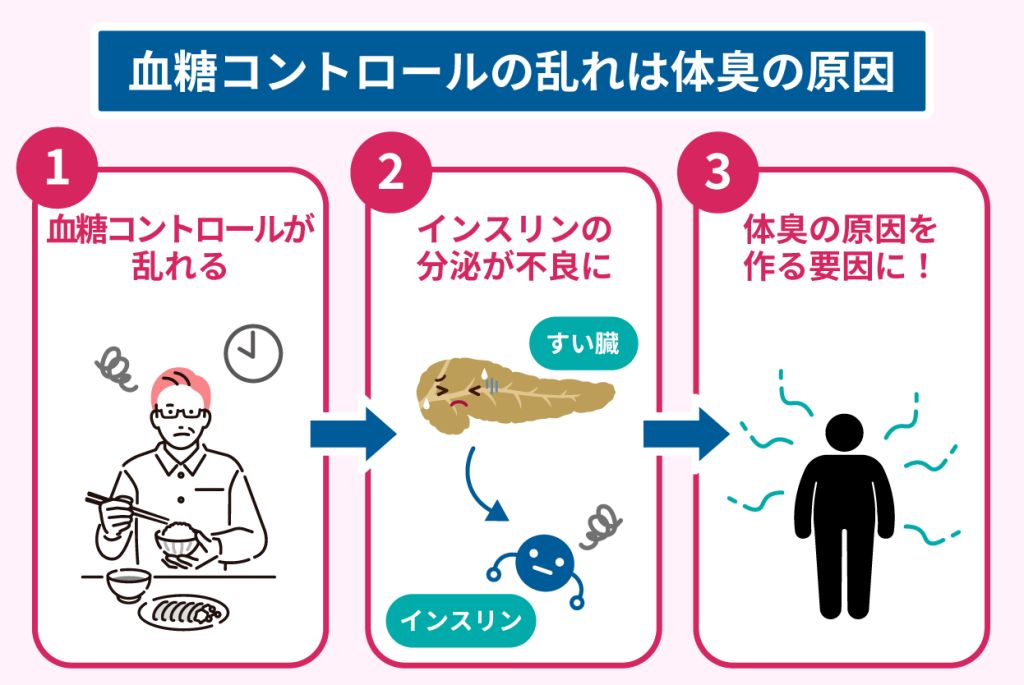

血糖コントロールの乱れが皮膚や汗の臭いを強める

血糖コントロールの乱れはインスリンの分泌を不良にしたり、それに伴って働きを悪くしたり体臭の原因を作り出す要因となる場合があります。

インスリンの分泌が低下し、働きが悪くなると体が糖をエネルギーとして活用できなくなってしまいます。

そこで肝臓は中性脂肪をエネルギーとして活用しようとしますが、その際に発生するのがケトン体という物質です。

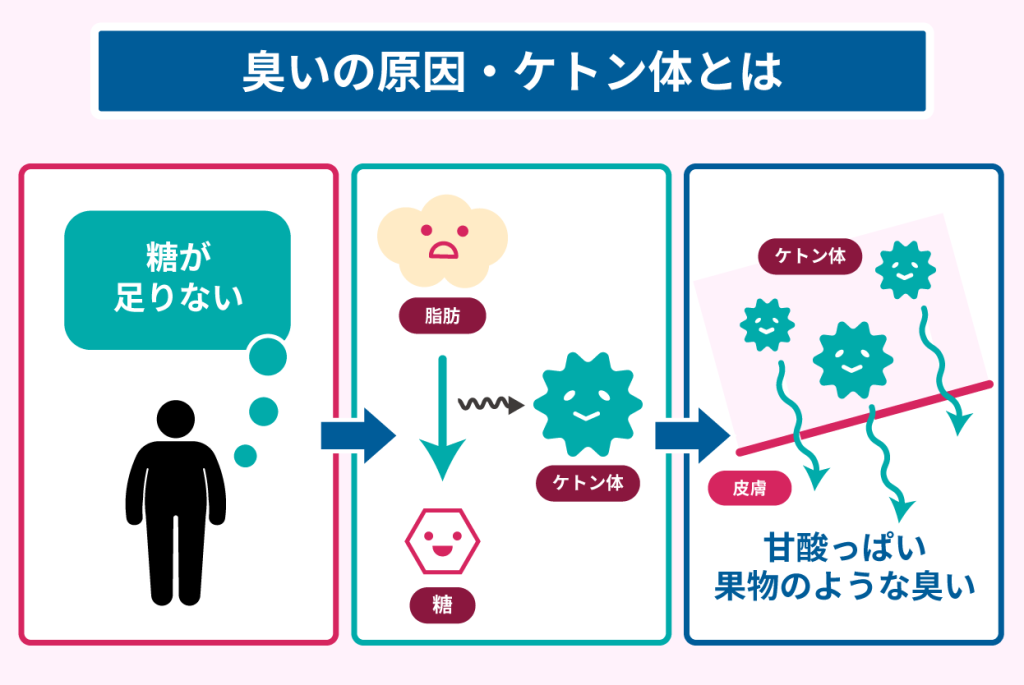

ケトン体の増加が甘酸っぱい果物のような臭いを発生させる

体内の糖が不足した際、糖の代わりに脂肪をエネルギーとして分解する過程で生成される物質がケトン体です。

このケトン体は増加すると、血液を通して肺や皮膚から排出されるため、呼気や汗が甘酸っぱい果物のような臭いに変わります。

さらに、尿検査ではケトン体の数値の上昇が見られます。

これを放置すると、命に関わる程危険になる場合もあるため軽視してはいけません。

糖尿病性ケトアシドーシスについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。

ケトン体が引き起こす糖尿病の急性合併症!

糖尿病による体臭は病状の悪化を知らせるサインになる

糖尿病が進行すると、血糖値のコントロール不良によって体内でケトン体が増加し、甘酸っぱい独特の体臭が生じる場合があります。

これは、糖がエネルギーとして使えず脂肪を分解する代謝が優位になるためです。

この変化は一時的な生活習慣の乱れでも起こりますが、重度の場合は糖尿病性ケトアシドーシスなど命に関わる状態に進行する恐れがあります。

体臭の異変は見過ごさず、早めの受診や血糖値測定が重要です。

体臭の変化が糖尿病の進行や合併症の兆候を示す

糖尿病は血糖コントロールが悪化すると、体内の代謝バランスが崩れ、特有の体臭が現れるのが特徴です。

例えば、高血糖が続くと体内でケトン体が増え、甘酸っぱい臭いやアセトン臭が生じます。

これは糖尿病ケトアシドーシスと呼ばれる重篤な状態のサインであり、放置すると意識障害や昏睡に至る危険性があります。

血糖値の乱れや免疫力低下により皮膚や口腔内の感染症が起こる可能性があり、それがにおいの変化につながる場合もあるでしょう。

体臭の変化は単なる生活習慣の影響だけでなく、糖尿病の進行や合併症の早期の警告となる可能性が高いため、見逃さず早期受診と対策が重要です。

強い体臭が生活の質や人間関係に深刻な影響を与える可能性がある

臭いは第一印象を左右する材料にもなり、あるアンケートでは約81%の人が臭いが人間関係に影響すると考えを持っているという結果となりました。

臭いは清潔感や気遣いなどの判断基準として捉えられる場合が多く、相手に不快感を与える要素ともなります。

臭いに対して様々な捉え方がされている中で、日頃の人間関係のみならず、仕事にも影響する可能性も少なくないかもしれません。

糖尿病による体臭は血糖管理と生活習慣の改善で軽減できる

糖尿病によって起きる体臭は、糖尿病の管理とともに改善が見込めます。

そもそも糖尿病によって起きる体臭は、血糖コントロールの不良、運動や睡眠不足などの生活習慣の乱れにより発生し悪化します。

そのため、体臭を軽減するには糖尿病の病状管理が第一に有効です。

では、具体的に血糖管理と生活習慣の改善がどのように影響するのか次の項目で解説していきます。

血糖値の安定は代謝を正常化させて体臭を抑える効果が期待できる

血糖値が安定していると、インスリンの分泌や働きが正常化しており、糖代謝を正常にするための土台がある状態となります。

代謝が正常に行われている場合、体臭の原因となるケトン体の増加や蓄積が軽減されます。

血糖値の安定を助ける成分についても、近年の研究で少しずつ分かってきています。生活習慣の工夫とあわせて取り入れてきましょう。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

衛生管理と睡眠改善で皮膚環境を整えると臭いの発生を防ぐ効果が期待できる

ケトン体の増加により汗から臭いを伴う場合、有酸素運動などでケトン体の排出を促すのが効果的です。

その際、しっかりと汗を拭いたりシャワーを浴びたりなど皮膚の衛生管理がより臭いの軽減につながります。

有酸素運動は血糖コントロールにも効果的なため、体臭だけでなく糖尿病の病状管理にも役立つでしょう。

睡眠はあらゆる健康管理にも効果的と言われ、糖尿病の病状コントロールをする上でも代謝の効率を上げたり、体臭の原因となるケトン体の排出にも大きな役割を果たします。

体臭の変化を感じたら早めに医療機関を受診すると良い

体臭の変化はなかなか自分で気づくには難しいですが、糖尿病を罹患している人は体臭に変化を感じたら医療機関の受診をおすすめします。

加齢によって変化する場合が多い加齢臭は、過酸化脂質の減少が予防や改善につながります。

さらに動物性食品の過剰な摂取は、腐敗臭のような体臭の原因です。

糖尿病による体臭の変化は、ケトン体の増加を示唆している可能性もあり重篤な症状を引き起こす前兆の可能性もあります。

では、特に糖尿病を罹患している人の体臭の変化はどのようなサインが隠れているのか、早期発見するためにはどのような行動が必要なのか次の項目で解説していきます。

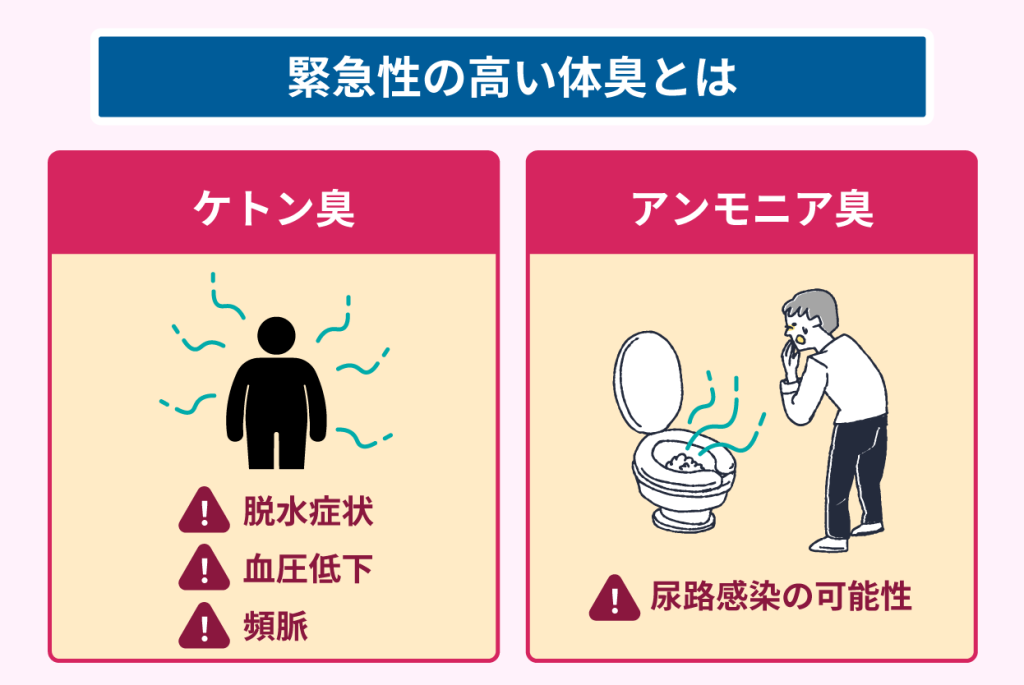

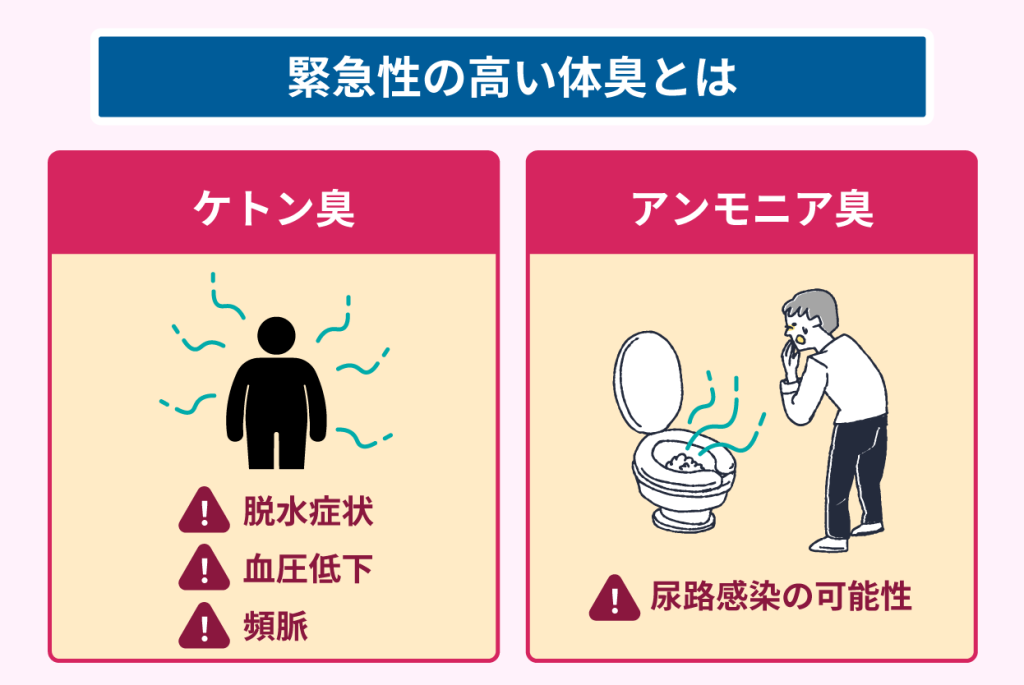

ケトン臭やアンモニア臭は緊急性の高い症状を示している可能性がある

ケトン臭がしている場合、脱水症状や血圧低下、頻脈などの症状も併発している場合が多いです。

糖尿病ケトアシドーシスは治療が遅れた場合、昏睡状態になり命の危険があります。

尿からアンモニア臭が強くする場合には、尿路感染を引き起こしている可能性が高いです。

糖尿病は、免疫力が低下するため感染症などを容易に引き起こします。

尿路感染を放置していると細菌が増殖し、膀胱から上行感染を引き起こし腎臓にも影響を与える可能性もあります。

定期的な健康診断と血糖測定は早期発見につながる

糖尿病を罹患し投薬治療を行っている場合、定期的な受診と、ともに体調の変化などの報告が病状をコントロールする上でも重要です。

さらに、血糖測定は高血糖や低血糖をいち早く数値で確認できる手段であり、重篤な症状を発症する前に対処をするのに役立ちます。

糖尿病による体臭は早期対策で改善が見込める

糖尿病により生じる独特な体臭は、血糖値の乱れや代謝異常が背景にありますが、早期に生活習慣を改善すると軽減が期待できます。

まず、食事内容の見直しが重要です。

糖質の過剰摂取を控え、バランスの取れた食事で血糖値の安定を図ります。

加えて、軽い有酸素運動やストレッチを取り入れ、代謝の促進を目指します。

入浴やシャワーの際は、体臭の原因となる菌の繁殖を抑える洗浄方法を心がけるようにします。

これらを日常的に実践すれば、体臭の緩和だけでなく全身の健康状態も改善されるでしょう。