血糖値が気になる人の中には、ごぼう茶が血糖値に良いと聞いた経験がある人もいるのではないでしょうか。

健康に良いイメージがあるごぼう茶ですが、具体的に血糖値にどのように影響するかまではあまり知られていません。

この記事では、ごぼう茶が血糖値に与える影響や近年の研究で示されている見解、毎日の食生活で取り入れるコツを分かりやすく紹介します。

- ごぼう茶が血糖値に与える影響と研究結果に基づく見解

- ごぼう茶に含まれる成分と期待される健康への効果

- ごぼう茶を血糖管理に活用する際のコツと食生活のポイント

血糖値が気になる人や、日々の健康習慣を見直したい人はぜひ参考にしてください。

ごぼう茶の成分が血糖値に影響をもたらす可能性に期待が高まっている

近年、ごぼう茶に含まれる成分が血糖値に良い影響をもたらす可能性があるとして、注目されています。

ごぼう茶とはごぼうを切って乾燥させ、焙煎してつくられるお茶のことで、香ばしさとすっきりした味わいが特徴です。

ごぼうはキク科の根菜で、古くから中国では薬草としても利用され、解毒や殺菌の目的で重宝されてきたといわれています。

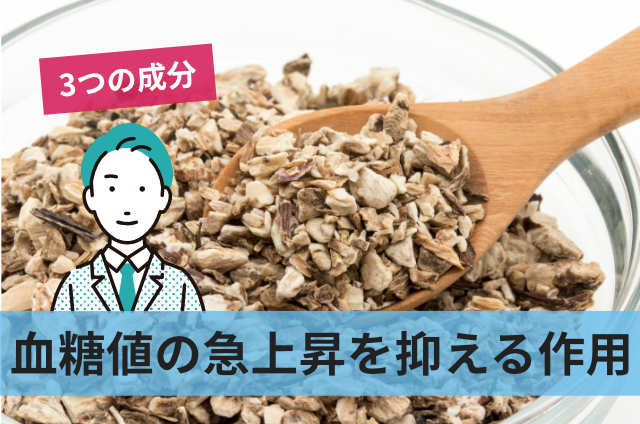

ごぼう茶にはさまざまな成分が含まれていますが、代表的なものは以下のとおりです。

- イヌリン

- サポニン

- ポリフェノール

- カリウム

- タンニン

- アルギニン

特にイヌリンやサポニン、ポリフェノールはごぼうに豊富に含まれており、血糖値の急上昇を抑える作用があるとされています。

イヌリンは水溶性食物繊維の一種で、糖の吸収を緩やかにし、腸内環境を整えるとされている成分です。

そしてポリフェノールには抗酸化作用があり、血糖値を高める原因の一つともされる活性酸素の抑制にも役立つ可能性が示唆されています。

今後、さらなる研究によって成分の作用やより詳しいメカニズムが明らかになるでしょう。

ごぼう茶はカフェインを含まないため、子どもから高齢者、妊娠中の人も飲めます。

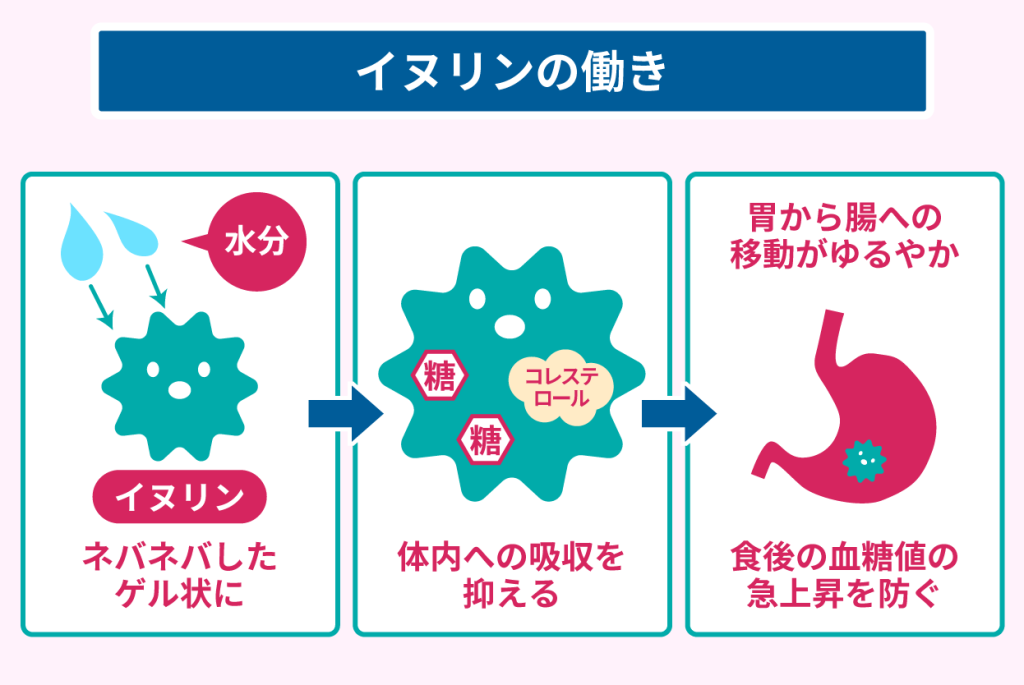

イヌリンの水溶性食物繊維が糖の吸収を緩やかにするとされている

イヌリンは水溶性食物繊維の一種で、腸内で水分を吸収し、ネバネバとしたゲル状になるのが特徴です。

このゲルは摂取した余分な糖やコレステロールを包み込み、体内への吸収を抑える働きがあるとされています。

水溶性食物繊維は胃から腸への移動をゆるやかにするため、食後の血糖値の急上昇を防ぐ作用も期待されています。

イヌリンはごぼうの他、以下のような食材にも豊富に含まれているのが特徴です。

- ニンニク

- キクイモ

- 玉ねぎ

- ニラ

イヌリンには胃の中で膨らむ性質もあるため、満腹感の持続によって食べ過ぎの防止にもなるのが利点です。

その結果、自然と食事量が抑えられて糖尿病のリスク要因のひとつである肥満の予防にもつながります。

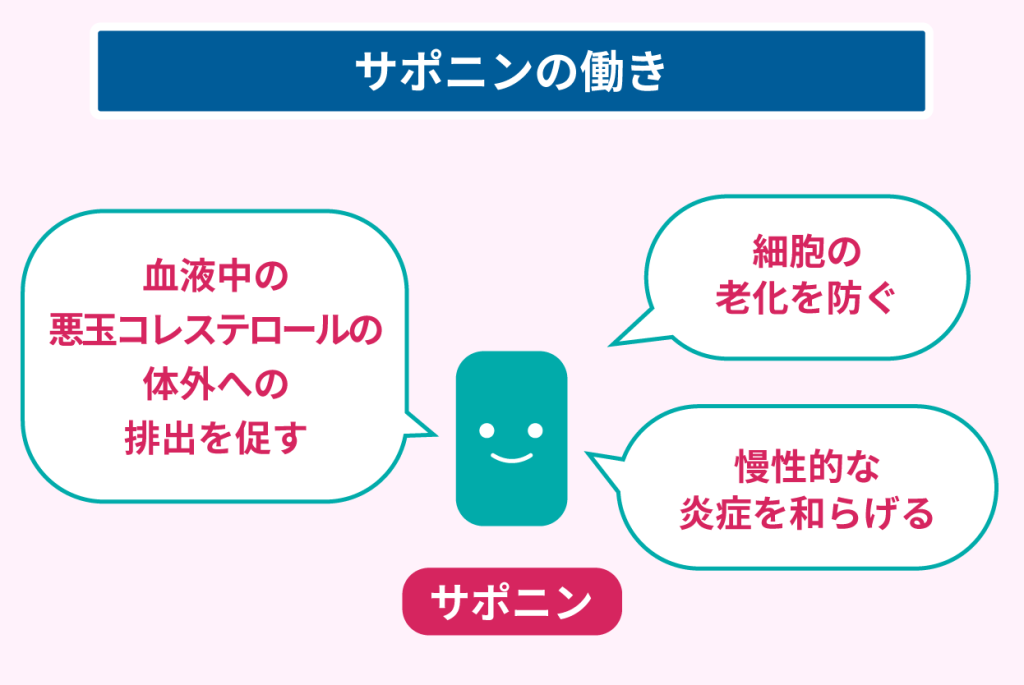

サポニンの界面活性作用が生活習慣病のリスク低減につながる可能性がある

サポニンはごぼうや大豆、高麗人参などの根や茎などに含まれている成分であり、苦味やえぐみのもととして知られています。

さまざまな健康作用があるとされるなかでも、特に注目されているのがサポニンの界面活性作用です。

こうした働きにより、動脈硬化や高血圧などの生活習慣病のリスクを下げる効果が期待されています。

さらに、サポニンには抗酸化作用と抗炎症作用もあり、細胞の老化を防いだり慢性的な炎症を和らげたりする働きがあるのも特徴です。

ごぼうには、特に皮の部分にサポニンが多く含まれています。

そのため、サポニンを日常的に手軽に摂る方法としては、皮ごと焙煎したごぼうを使ったごぼう茶が適しています。

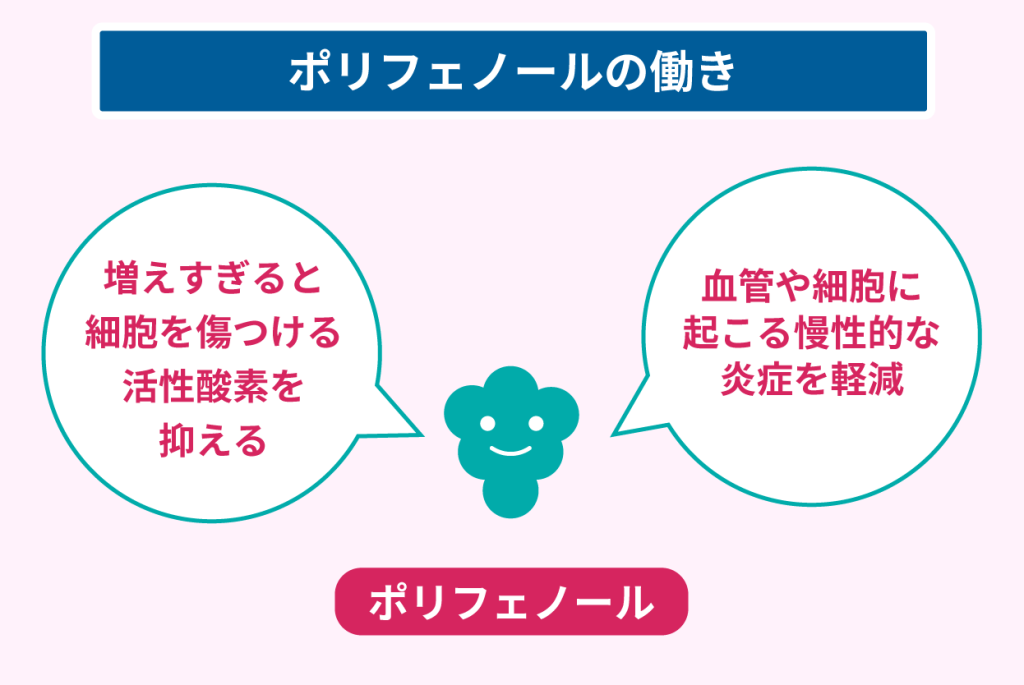

ポリフェノールは活性酸素を抑えて体内の炎症を防ぐ働きが期待されている

ポリフェノールには、体内で増えすぎると細胞を傷つける活性酸素を抑える働きが期待されており、糖尿病など生活習慣病の予防にもつながるとして注目されています。

ポリフェノールは強い抗酸化作用を持つのが特徴で、特に皮の部分に多く含まれており、ごぼうを切ったときに現れるアクの正体でもあります。

さらに、ポリフェノールには抗炎症作用もあり、血管や細胞に起こる慢性的な炎症を軽減する可能性が示唆されています。

ごぼうに含まれる代表的なポリフェノールはクロロゲン酸で、これはコーヒーにも豊富に含まれている成分です。

それ以外にも、ポリフェノールは以下のような食品にも多く含まれています。

- 赤ワイン

- 緑茶

- 大豆

- カカオ

- ナッツ類

これらを日常的にバランスよく食事に取り入れると、血糖値の管理や健康維持に役立ちます。

最近の研究では、ポリフェノールの一部に食後の血糖値の上昇を穏やかにする働きがあることが明らかになってきています。

詳しくは、血糖値の抑制に役立つ成分についての解説をご覧ください。

ごぼう茶の血糖値への影響は研究途上ながら可能性が注目されている

ごぼう茶に含まれる成分が血糖値の変動や糖の吸収速度にどのような影響を与えるかについては、一部の研究で調査が進められています。

特にごぼう茶を糖よりも先に摂取し、かつ抽出濃度が高いほど効果が高まる傾向があると報告されています。

この結果から、ごぼう茶に含まれる食物繊維が糖の吸収や分解を抑える働きを持っているのではないかと示唆されています。

この研究でも、ごぼうの抗酸化力や糖の分解酵素であるα-アミラーゼを抑制する作用において、比較対象のタンポポよりも高い数値です。

ただし、これらの研究はあくまで一部であり、現時点でごぼう茶の有効性が明確に証明されているわけではありません。

確かに、ごぼう茶に含まれる成分が糖の吸収に良い影響を与える可能性はありますが、その効果には個人差があります。

そのため、今後ごぼう茶の血糖値への作用を明確に裏付けるには、より多くの研究が必要とされています。

参照元:ごぼう茶摂取がラットの血糖値と血清及び肝臓の脂質含量に及ぼす影響

タンポポ(Taraxacum officinale)とゴボウ(Arctium lappa)の根抽出物の抗糖尿病特性)

血糖値対策にごぼう茶を取り入れる際に気を付けたいポイントがある

血糖値対策としてごぼう茶を取り入れる際には、いくつか気を付けたいポイントがあります。

ごぼう茶は血糖値への良い影響をもたらすと期待されており、日々の健康管理に容易に取り入れられるお茶ですが、摂取する際は以下の3点に気を付けてください。

- 飲み過ぎないように気を付ける

- アレルギーがないかを確認する

- 持病や服用している薬の有無によって医師に相談する

ごぼう茶には、水溶性食物繊維のイヌリンが豊富に含まれており、腸内環境の改善や糖の吸収を緩やかにする働きが期待されています。

ただし、一度に多量に飲むと人によってはお腹が張ったり緩くなったりする場合があるため、特に胃腸が弱い人は少量から始めましょう。

そして、ごぼうはキク科の植物に分類されるため、春菊やレタスなどのキク科食物でアレルギー症状を起こした経験がある人は避けた方が無難です。

持病がある場合や薬を服用している際には、飲用前に医師や薬剤師に相談のうえ取り入れてください。

ごぼう茶は妊娠中や授乳中でも飲めるお茶として知られていますが、体調や体質によっては合わない場合もあります。

自分の体調を確認しながら、無理のない範囲で取り入れるのが大切です。

ごぼう茶を血糖値の管理に活用する際は食生活の見直しが大切である

ごぼう茶を取り入れる際は最初に食事内容を見直し、そのうえで毎日の食習慣を補う目的で活用するのが大切です。

ごぼう茶には、血糖値の上昇を緩やかにする作用があるとされていますが、それだけで血糖管理ができるわけではありません。

なかでも、食事内容の見直しは血糖コントロールにおいて特に重要とされています。

食後の血糖値の急上昇を防ぐためには、次のような工夫を取り入れましょう。

- 1日3食を規則正しく、栄養バランスよく摂る

- 食べる順番を意識する

- よく噛んでゆっくり食べ、腹八分目を心がける

すでに糖尿病などの治療を受けている人や食生活に不安がある人は、自己判断せず医師や管理栄養士へ相談してください。

ごぼう茶を効果的に取り入れるためにも、不安な点がある場合は専門家に相談しながら、血糖値の急上昇を防ぐ食習慣を意識するのが大切です。

1日3食をバランスよくなるべく決まった時間に食べる

血糖値を安定させるには、1日3食を規則正しく摂るのが大切です。

朝食を抜いて昼にまとめて食べたり、夜遅くに糖質の多い食事をしたりする不規則な食習慣は、血糖値の急上昇や肥満の原因になります。

特に朝食は血糖コントロールにおいて重要とされており、アメリカのミズーリ大学の研究でも朝食でたんぱく質をしっかり摂ると、血糖値の急上昇を抑えられると示されています。

そして食事の内容も大切であるため、炭水化物のほかたんぱく質や脂質、ビタミンやミネラルなどをバランスよく取り入れるように心がけましょう。

毎日なるべく同じ時間帯に食事を摂るのも大切であり、血糖値の安定につながる習慣づくりに役立ちます。

参照元:朝食にたんぱく質を多く摂ることで、2型糖尿病の血糖値の急上昇を予防できます

食べる順番を意識して野菜などの食物繊維を多く含む食材から食べる

野菜や海藻などの食物繊維を多く含む食材を最初に食べると糖質の吸収が緩やかになり、食後の血糖値の急上昇を抑える効果が期待できます。

実際に同じ食事内容であっても、食べる順番を変えるだけで血糖値や血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌量が抑えられたという報告もあります。

推奨される食べる順番は、以下のとおりです。

- 食物繊維:野菜、海藻、きのこ類など

- たんぱく質:魚や肉、納豆、卵など

- 炭水化物:ご飯、パン、麺類など

さらに主食を白米やパンから玄米や麦ごはん、ライ麦パンなど食物繊維が多く含まれるものに置き換えると、より高い血糖管理が期待できます。

参照元:第1回血糖値と食べる順番の関係

食事をする際はゆっくりよく噛んで腹八分目を意識する

血糖値をコントロールするためには食事の量だけでなく、食べ方も重要です。

早食いやドカ食いはインスリンの分泌を過剰に促し、血糖値の急激な上昇を引き起こす恐れがあります。

そのため腹八分目を意識しながら、一口につき30回を目安に噛んで食べたり一口ごとに味わうように心がけたりすると、自然と食事量の調整につながります。

テレビを見ながらや仕事をしながらの食事は満足感が得られず、早食いや過食につながる要因となるため、できるだけ避けましょう。

食事に集中する時間を大切にすると、自然と食事量のコントロールが容易になります。

ぜひ、日々の食習慣に意識的に取り入れてみてください。

食事の工夫に加えて血糖値の上昇を抑える働きを持つ成分を取り入れることで、より安定した血糖管理が期待できます。

詳しい解説はこちらの記事をご覧ください。

ごぼう茶と血糖値の関係を正しく理解して日々の健康管理に役立てよう

ここまで、ごぼう茶が血糖値にもたらす影響について、研究結果をもとに紹介しながら食生活への取り入れ方についても紹介しました。

ごぼう茶に含まれるイヌリンやポリフェノールなどの成分には、血糖値の上昇を緩やかにする可能性が示唆されていますが、現時点では医学的な根拠としては十分ではありません。

ごぼう茶はノンカフェインで香ばしい風味があり、日常の水分補給としても簡単に続けられるという魅力があります。

血糖値が気になる人は、医師や栄養士など専門家のアドバイスを受けながら、自分の体調や生活に合わせてごぼう茶を上手に取り入れてみてください。