手の冷えが続くと、体質のせいと考えてしまう傾向がありますが、糖尿病が関係しているケースもあります。

高血糖によって神経や血管が傷つくと、血流が滞り、手先の温かさを保てなくなる場合もあります。

さらに進行すると、しびれや感覚の異常といった合併症へと発展する恐れも否定できません。

この記事では、糖尿病によって手の冷えが起こる原因と合併症対策について解説します。

- 手の冷えは糖尿病の注意すべき兆候のひとつ

- 糖尿病の進行に伴う末梢神経障害や血行障害のサイン

- 手の冷えと糖尿病による合併症の関係性

- 手の冷えの原因を見極めるためのポイント

- 手の冷えの悪化を防ぐためのマッサージや運動方法

- 手の冷えやしびれが悪化した場合の適切な対応

手の冷えの悪化を防ぐための具体的なマッサージ方法や、医療機関を受診する目安なども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

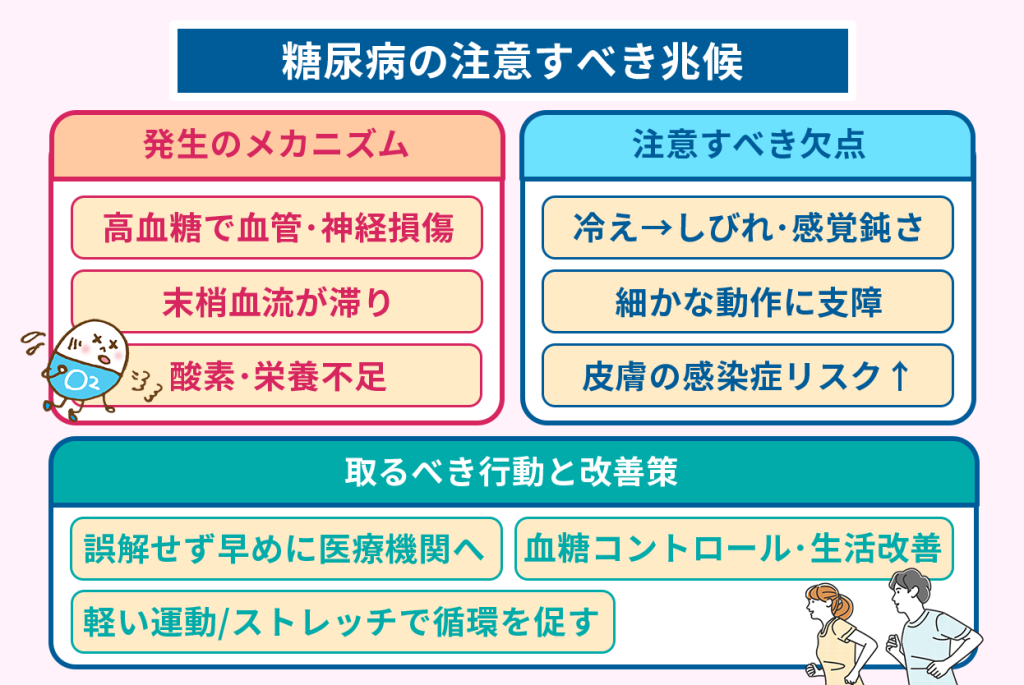

手の冷えという症状は糖尿病の注意すべき兆候のひとつである

手の冷えは単なる体質ではなく、糖尿病の進行を示す重要な兆候である可能性があります。

これは血糖値の高い状態が続くと血管や神経が傷つき、末梢への血流が滞るためです。

一見すると季節や体調の変化による反応に見られるかもしれませんが、糖尿病の初期段階では自覚症状が乏しく、体の末端から静かに異変が始まります。

手の冷えは、その変化を知らせる体からの警告といえるでしょう。

手の冷えに加えてしびれや感覚の鈍さが伴う場合、糖尿病性神経障害の初期段階である可能性があります。

この段階で異常に気づけると、生活の見直しや適切な治療によって進行の抑制が可能です。

一方で、加齢や疲労と誤解して受診を遅らせる人も多く、結果的に症状が悪化するケースも少なくありません。

神経障害が進行すると、以下のように細かな動作にも影響が及びます。

- ボタンを留められない

- 文字をうまく書けない

- ペンや箸がうまく持てない

糖尿病による冷えは血管の内壁が傷つき、血流の流れが妨げられるために起こります。

その結果、末梢組織に酸素や栄養が行き渡らなくなり、冷えのみでなく痛みや感覚異常が現れる場合があります。

さらに傷の治りが遅くなったり、趾間のカンジタ症や足白癬といった皮膚の感染症を引き起こす可能性も高いです。

手の冷えやしびれを感じたとき、多くの人がこのまま進行するのではないかという不安を抱きます。

数値では示されない感覚的な症状はうまく理解されず、孤立感を強める要因になるため、その不安に寄り添って正しい知識で自分の体と向き合う姿勢が求められます。

手の冷えという症状は医師の診断を受けたうえで、血糖コントロールや運動、食事管理に取り組むと改善と進行の抑制が可能です。

手を温めるのみでは根本的な改善につながらないため、血糖値を安定させて全身の血流を整えるのが重要となります。

軽い運動やストレッチを習慣化し、体を動かす時間を増やすと循環が促されます。

加えて、冷えた環境を避ける工夫や温かい飲み物を意識的に取り入れるのも効果的です。

手の冷えは体が発する小さなSOSのため、ただの冷え性と決めつけず、早めに医療機関に受診してください。

糖尿病の合併症は静かに進行するため、わずかな違和感を感じた段階で行動するのが将来の健康を守るうえで重要な一歩となります。

糖尿病進行に伴う末梢神経障害や血行障害により手の冷えやしびれを引き起こす

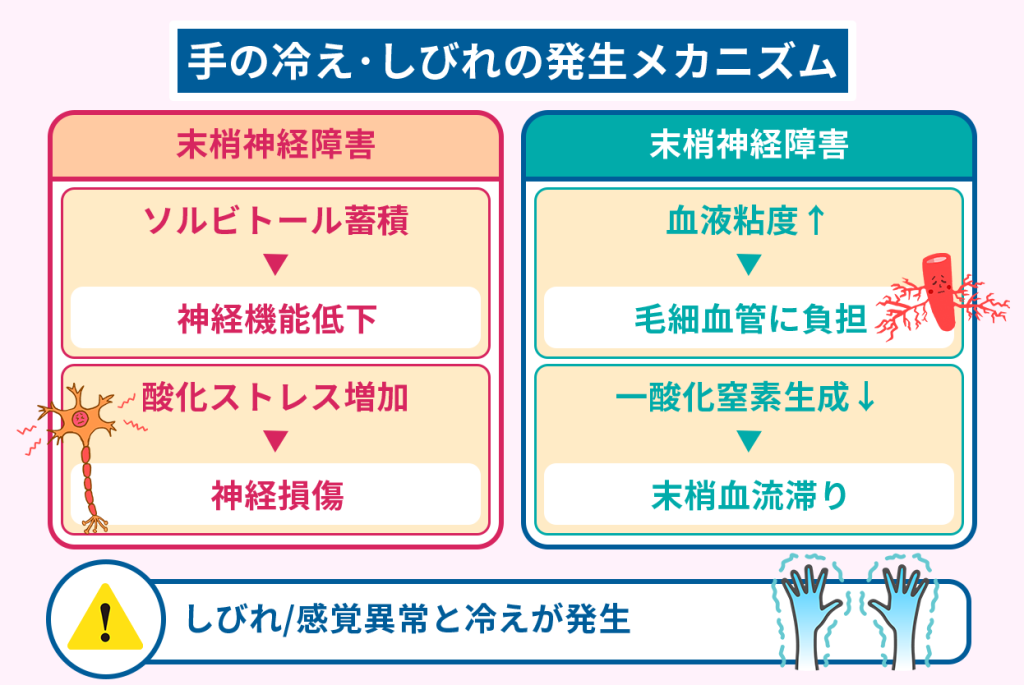

手の冷えやしびれは、糖尿病の進行に伴う末梢神経障害や血行障害のサインのひとつです。

高血糖は神経や毛細血管を傷つけ、末端に異常感覚を引き起こします。

初期段階では軽い違和感にとどまる場合もありますが、放置すると慢性的な神経障害へと進行する可能性があります。

そのため、初期段階で小さな変化に気づき、早期に適切な対応をするのが重要です。

血糖値が長期間高い状態では、ブドウ糖が神経細胞に取り込まれ、代謝の過程でソルビトールという物質が蓄積されます。

この蓄積によって神経細胞内の水分バランスが乱れ、神経の働きが弱まります。

加えて、血液の粘度の高まりによって毛細血管に負担がかかり、手先の神経が損傷を受けると冷えやしびれが現れる可能性が高いです。

さらに高血糖状態では酸化ストレスが増加し、一酸化窒素の生成が抑制されます。

一酸化窒素は血管を拡張させ、血流を調整する役割を持ちますが、その作用が低下すると末端への血液供給が滞ります。

つまり、酸素や栄養が十分に届かなくなるため、手先の温度が下がって冷えが生じるということです。

神経障害と血行障害が同時に進行すると、症状はより複雑化します。

末梢神経障害は回復に時間がかかるため、早期に異変を察知するのが非常に重要です。

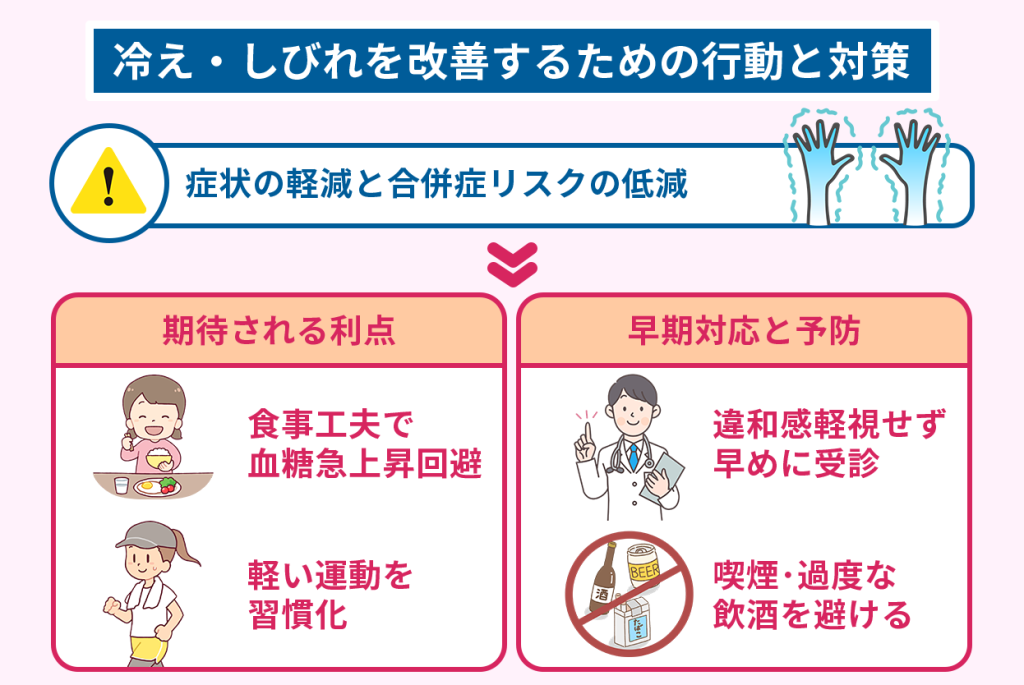

血糖コントロールを改善すると神経や血管の損傷進行を遅らせられるため、食事内容を工夫して血糖値の急上昇を避けるのが回復への第一歩となります。

他にもウォーキングやジョギングといった軽い運動を取り入れると血流が促進され、酸素供給も改善されます。

喫煙や過度の飲酒は血管を収縮させ、症状を悪化させる要因となるため避けるようにしましょう。

このような日常の生活習慣の見直しにより、冷えやしびれの軽減が期待できます。

さらに手の冷えやしびれを感じた場合はその違和感を軽視せず、早めに医療機関で相談すると将来的な合併症の発症リスクを下げられます。

そのため、日常生活の小さな変化に気づき、行動するのが健康を維持するうえで大切です。

手の冷えという症状は神経障害のみでなく他の合併症が関与している可能性を示唆する

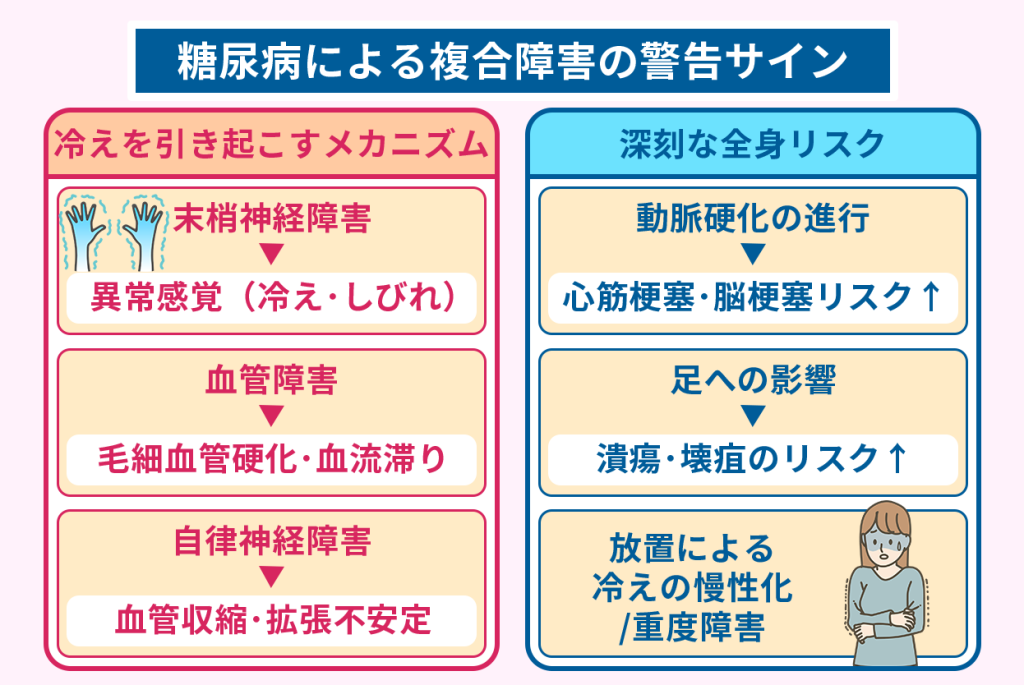

手の冷えという症状は、単に末梢神経が障害されているのみでなく、糖尿病に伴う他の合併症が関与している可能性を示す重要なサインです。

高血糖状態が長く続くと、血管や神経の働きが徐々に損なわれ、体の末端に異常な感覚が現れます。

この感覚を放置すると、冷えが慢性化して重度の障害に発展する場合もあります。

糖尿病性神経障害の他にも、糖尿病性血管障害も手の冷えを悪化させる要因として無視できません。

結果として手先の皮膚温度が低下し、冷えを強く感じるようになります。

さらに自律神経は以下のコントロールをしていますが、高血糖によるダメージが続くとその働きも不安定になります。

- 心臓や血管の動き

- 呼吸や消化の動き

- 体温調節

血管の収縮や拡張が適切に行われないと手や足の血流が慢性的に滞り、これらの複合的な障害が手の冷えという症状で現れます。

手の冷えと並行して足にも冷えや感覚異常が出る場合には、早期に医療機関への受診が必要です。

そのため、小さな違和感であっても放置せず、専門的な検査を受けるようにしてください。

他にも、手足の冷えは動脈硬化の進行を示している場合もあります。

血管が硬くなり、血液が十分に流れない状態が続くと、心筋梗塞や脳梗塞などのリスクが高まります。

つまり、冷えという一見軽い症状が全身の血管トラブルの前触れである可能性があるということです。

手の冷えは体の末端に起こる些細な変化に見えますが、糖尿病による神経や血管、自律神経の複合的な異常が背景にあります。

些細な変化を放置せず、全身の健康状態を見直すきっかけとするのが合併症の予防につながります。

手の冷えの原因が糖尿病によるものか血行不良によるものかを見極めるのが重要である

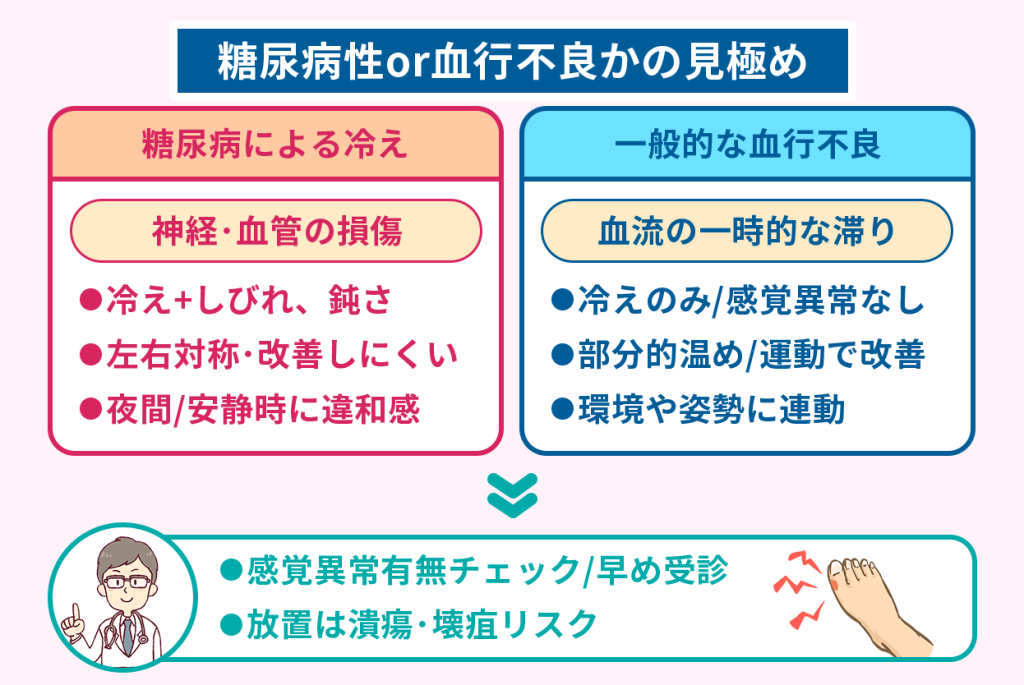

手の冷えは多くの人が経験する症状ですが、その原因が糖尿病によるものか、一般的な血行不良によるものかを見極めるのが重要です。

感覚は似ていても、体の中で起きている仕組みは大幅に異なるため、早い段階でその違いを理解するのが合併症を防ぐ第一歩となります。

一般的な血行不良による冷えは、以下のような理由で血液の流れが一時的に滞るために起こります。

- 長時間の同じ姿勢

- 運動不足

- 冷たい環境

これらの冷えは体を温めたり動かしたりすると比較的すぐに改善するもので、血管や神経の構造自体には損傷がなく、一過性の生理的反応として現れる場合が多いのが特徴です。

一方で、糖尿病による冷えは一般的な血行不良とは異なり、より深刻な背景を持ちます。

慢性的な高血糖によって末梢神経や毛細血管が損傷し、体の末端に十分な血流が届かなくなるため、冷えが発生します。

単なる冷えではなく、神経の伝達異常や酸素供給の不足が重なり、冷えとともに感覚の異常が出るのが特徴です。

見極めるための重要なポイントとしては、冷え以外の感覚異常があるかどうかが挙げられます。

糖尿病性神経障害が進行すると、以下のような症状が手足に現れます。

- しびれ

- チクチクとした痛み

- 冷感

- 感覚の鈍さ

特に夜間や安静時に違和感を覚える場合は、単なる血行不良ではなく、神経障害の可能性が高いと考えられます。

もうひとつの違いは、冷えの範囲と持続時間です。

一般的な冷えは左右どちらか一方、あるいは部分的に現れる場合が多く、温めると改善します。

一方で、糖尿病による冷えは左右対称に広がり、温めても改善しない傾向があります。

これは神経や血管が構造的に傷ついているため、外的な刺激では回復しないのが理由です。

さらに糖尿病が進行して自律神経が障害されると、体温調節のリズムが乱れ、特に手足の温度差が顕著に出るようになります。

手の冷えを感じたとき、体質や冷え性という理由で片付けてしまう人が多いのが現状です。

しかし、糖尿病を抱える人にとっては末梢神経障害や血行障害の初期サインである恐れがあります。

冷えに加えて感覚の鈍さや痛み、しびれなどを伴う場合は、専門的な診断が欠かせません。

血糖値の管理の見直しの他にも日常的な観察が大切であり、手足の色の変化や感覚の左右差、小さな傷の治りの遅さなどを確認する習慣を持つと異常を早期に察知できます。

これらのサインを放置すると、足の潰瘍や壊疽といった重篤な合併症へ進む危険もあります。

冷えは軽視される傾向のある症状ですが、体が発する明確な警告のひとつです。

将来の健康を守るためにも、糖尿病による冷えと単なる血行不良の違いを理解し、小さな異変を見逃さない意識を持ちましょう。

手の冷えの悪化を防ぐためにはマッサージや運動の取り入れが効果的である

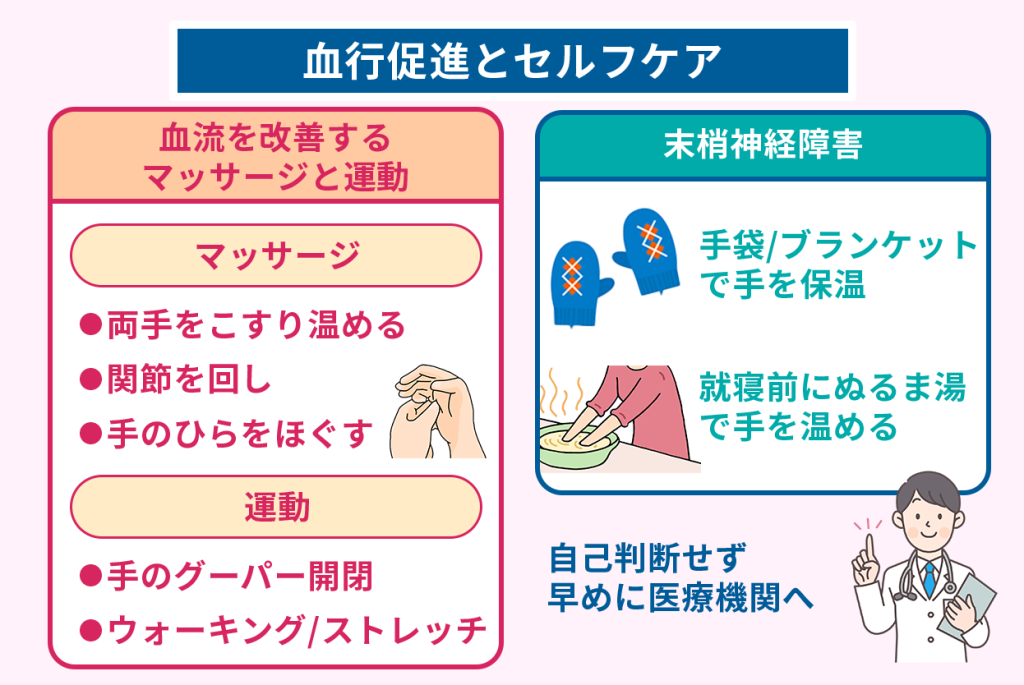

糖尿病による手の冷えを悪化させないためには、日常生活の中で血行を促進する工夫の取り入れが大切です。

特に手指の血流を改善するマッサージや軽い運動は、冷えの予防に効果的な手段となります。

血行が悪くなると酸素や栄養が体の末端まで行き届かず、神経障害の進行にもつながる恐れがあるため、定期的に手を動かす習慣をつけるのが重要です。

はじめに、自宅でできる簡単なマッサージを紹介します。

- 両手をこすり合わせて温めたあと、指先から手首に向かって軽くさする

- 指の関節を一本ずつゆっくり回す

- 親指で手のひら全体を円を描くように押しほぐす

マッサージをする際には力を入れすぎず、痛みを感じない範囲で行うのがポイントで、朝や就寝前など1日数回取り入れると冷えの緩和に役立ちます。

さらに手を使った運動も血行促進には欠かせず、手をグーパーと開閉する動作を1セット30回ほど繰り返すのみでも、末梢の血流が改善します。

加えて、全身の代謝を上げるために、軽いウォーキングやストレッチを継続するのも効果的です。

手先のみでなく、体全体の循環を整えると冷えの根本的な改善につながります。

他にも環境面の工夫が重要で、冷えた空気に長時間さらされると末梢血管が収縮して血行が悪くなり、手先が冷えます。

そのため、冬場は手袋を着用し、冷房の効いた室内ではブランケットで手を保温しましょう。

皮膚が乾燥すると血流が悪くなって冷える傾向にあるため、手洗い後や入浴後に保湿クリームを塗り、皮膚のバリア機能を保つようにしてください。

特に糖尿病の人は皮膚トラブルが起こる傾向にあるため、傷やひび割れを防ぐケアが大切です。

このようにセルフケアを続けると、手の冷えの進行を防ぎ、日常生活を快適に保てます。

ただし、冷えに加えてしびれや痛み、感覚の鈍さがある場合は神経障害の兆候である可能性があります。

神経障害は対応が遅れると重篤な合併症を引き起こす場合があるため、自己判断せず、医療機関への早めの相談が重要です。

冷えのケアは単なる温め対策にとどまらず、血行を保ち神経や皮膚を守るための継続的な予防習慣として取り組む必要があります。

糖尿病とうまく付き合っていくためにも、自分のできる範囲から積極的にセルフケアを取り入れましょう。

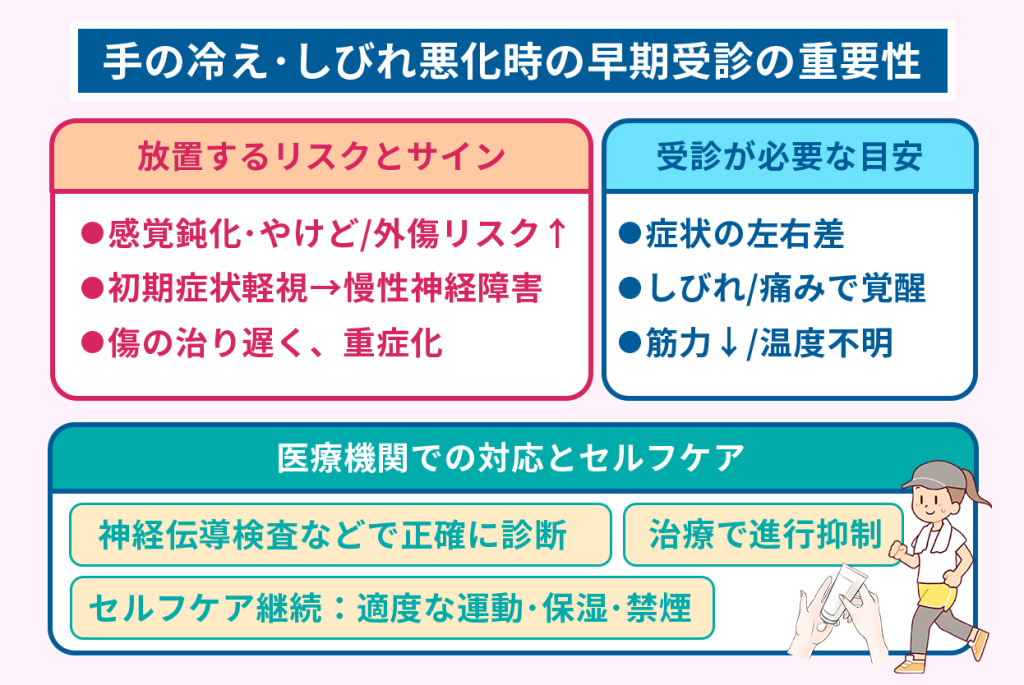

手の冷えやしびれといった症状が悪化した場合には速やかに医療機関を受診するのが重要である

手の冷えやしびれといった症状が悪化した場合には、速やかに医療機関を受診するのが重要です。

糖尿病の進行によって起こる神経障害は放置すると感覚が鈍くなり、やがて痛みにも鈍感になる場合があります。

その結果、やけどや外傷に気づかずに悪化させてしまう危険性もあります。

冷えやしびれがいつもの症状として軽視される傾向にありますが、これは神経障害の進行を示すサインであり、早期の対応が不可欠です。

医療機関を受診すべき目安としては、はじめに症状の左右差が挙げられます。

両手に強い冷えやしびれが出る場合は糖尿病が原因の可能性が高いですが、片手のみに出る場合でも、神経や血管の局所的な障害によるケースも考えられます。

加えて、以下のような変化がある場合も、早期の受診が必要です。

- 夜間にしびれや痛みで目が覚める

- 物をつかむ力が弱くなった

- 感覚が鈍く、温度の違いがわからない

上記のような症状は単なる血行不良ではなく、神経伝達の異常が進行している兆候を示しています。

神経障害は早期の診断と治療によって、進行を抑制できます。

医療機関では神経伝導検査や血流測定などを通じて障害の程度を正確に把握できるうえ、必要に応じてビタミンB群の補給や薬物療法、生活習慣の指導など症状に合わせた対策が行われます。

冷えやしびれが進行すると、皮膚の感覚が低下して小さな傷に気づかない場合があります。

糖尿病では傷の治りが遅く、感染が重症化するケースも少なくありません。

特に指先や手のひらに傷ができた場合には早めに医師に相談し、自己判断で市販薬を使わないようにしてください。

定期的な皮膚チェックを行い、異常がないかを確認するのも有効です。

受診にあたっては症状の経過を可能な限り具体的に伝えるのが重要であり、以下のような経過をメモしておくと、診察がスムーズになります。

- いつから冷えが強くなったか

- どのようなときにしびれるか

- 夜間や安静時にも症状が出るか

医師は上記のような情報をもとに、糖尿病性神経障害のみでなく、末梢動脈疾患や頸椎の異常といった他の原因も検討します。

さらに医師からの指導を受けた後も、セルフケアを継続するのが大切です。

適度な運動や手足の保湿、バランスの取れた食事、禁煙などは血流を改善して神経への負担を軽減します。

特に喫煙は血管収縮を引き起こし、末梢の血流障害を悪化させる要因になるため避けましょう。

冷えやしびれは糖尿病の小さなサインであり、早期の医療機関の受診によって神経障害の進行を防ぎ、手の感覚を守れます。

自覚症状を軽視せず、おかしいと感じた段階で相談するのが健康維持への第一歩となります。

糖尿病の治療を継続するのが手の冷えのない毎日を送るうえで大切である

手の冷えは、糖尿病の進行を知らせる重要なサインです。

神経や血管へのダメージが進行する前に、血糖コントロールを徹底するのが何よりも大切となります。

良好な血糖コントロールのために日々の食事管理や適度な運動、定期的な検査を継続すると、神経障害の悪化を防いで健康な手の感覚を守れます。

手の冷えの症状に悪化が見られたり、異常を感じたりした場合には自己判断せず、早期に医療機関に相談するのが重要です。

手の冷えという小さな変化に目を向け、体から発するサインを無視しない姿勢が将来の健康を左右します。

冷えのない日常を送るためにも、自分の体と真摯に向き合い、糖尿病の治療を継続していきましょう。