糖尿病とは、血糖値が慢性的に高くなる疾患です。

糖尿病を治療せず放置していると、網膜症や腎症、神経障害などの合併症を引き起こします。

さらには、日本の三大疾病である脳卒中や、心疾患のリスクになる疾患でもあります。

糖尿病の発症要因としては、遺伝的要因と環境的要因がありますが、特に2型糖尿病では環境的要因との関わりが深いです。

今回は、糖尿病の予防や進行抑制のためにできる対策法について解説します。

- 食習慣の見直しが血糖値の安定に役立つ

- 適度な運動がインスリンの働きを高める

- ストレス対策がホルモンバランスを整える

- 適切な睡眠習慣が血糖値の安定につながる

- 定期的に健診を受けて糖尿病の進行を防ぐ

糖尿病対策によいとされる食事例や運動法についても具体的に紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

食事内容の見直しが血糖値の安定につながる

毎日の食事は血糖コントロールの基本となります。

糖質の過剰摂取を避けて、不足しがちである野菜や食物繊維、良質な脂質をバランスよく摂取する工夫が必要です。

血糖コントロールによいとされる食習慣には、以下のようなポイントがあります。

- エネルギーの過剰な摂取を避ける

- 毎日規則正しい時間に3食欠かさず食べる

- 低GI食品に置き換える

- 「よい脂質」をとる

- 嗜好品は控えめにする

これらのポイントについて、以下に解説します。

普段の食事内容と照らし合わせてみてください。

エネルギーの過剰な摂取を避ける

エネルギーの過剰な摂取は、内臓脂肪の増加を招きます。

インスリン抵抗性とは、インスリンの効き目が悪くなる状態のことで、このことにより食後の高血糖の状態が長く続いてしまいます。

エネルギーの適切な摂取量を知り、過剰に摂取しないようにしましょう。

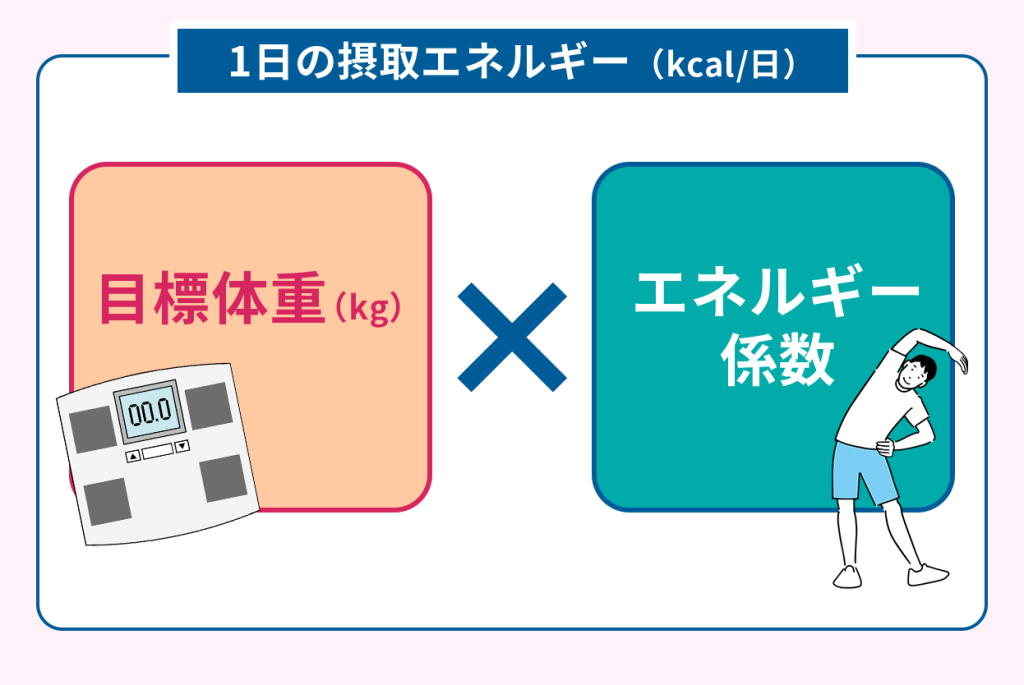

1日に必要な摂取エネルギー量は、以下の式で計算できます。

目標体重(kg)の計算法は年齢によって異なり、次の表のとおりです。

| 65歳未満 | 身長(m)×身長(m)×BMI22(kg/m²) |

|---|---|

| 65~74歳 | 身長(m)×身長(m)×BMI22~25(kg/m²) |

| 75歳以上 | 身長(m)×身長(m)×BMI22~25(kg/m²) |

なお75歳以上の人は体格や合併症、食事摂取状況から目標体重を設定する必要があるため、主治医や管理栄養士に相談してから計算します。

エネルギー係数は、身体の活動量によって異なります。

| 身体の活動量 | エネルギー係数 |

|---|---|

| 少ない(1日の大半を座位で過ごしている) | 25~30 |

| 普通(座位中心だが、家事・軽い運動をしている) | 30~35 |

| 多い(力仕事や、活発な運動習慣をしている) | 35~ |

例えば、身長170㎝の40歳男性で身体の活動量が「普通」の場合、目標体重は以下のとおりです。

エネルギー係数を35とすると、1日に必要なエネルギー摂取量は以下の計算になります。

エネルギー係数は、肥満がある場合は係数を小さめに設定したり、高齢者の場合では大きめに設定したりする場合があります。

いずれの場合も、医師と相談しながら設定してください。

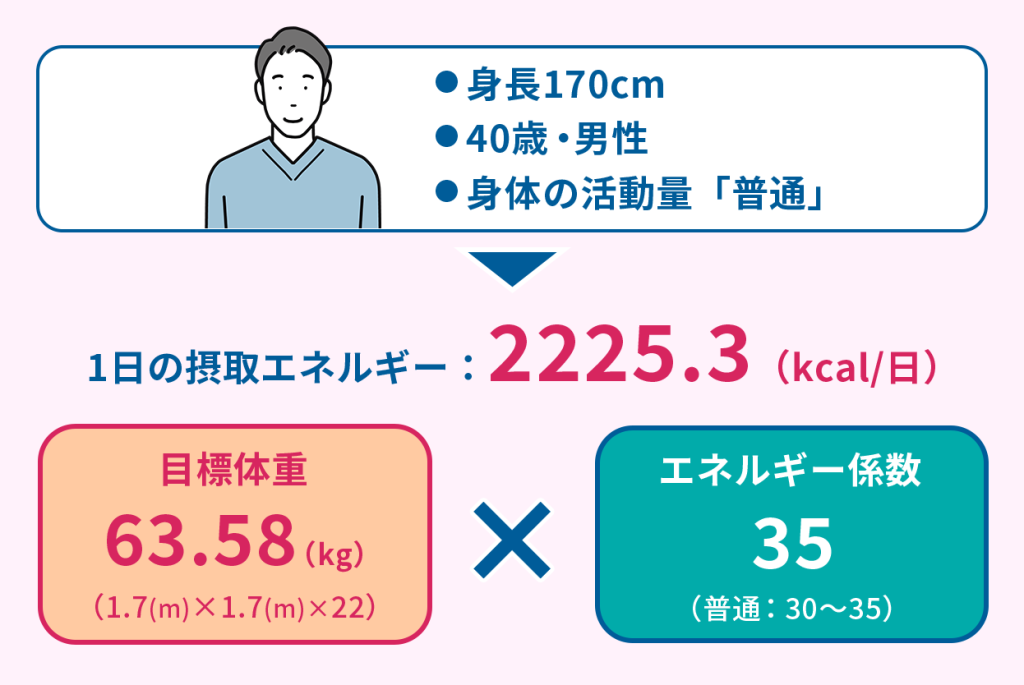

毎日規則正しい時間に3食欠かさず食べる

食事を抜いて次の食事までの間隔が長くなると、食後の高血糖を招きます。

さらに前日の夕食から昼食までの間に空腹の状態が続くと、インスリンの効き目が悪くなるという研究結果があり、3食の中でも特に朝食を抜くと高血糖を招くリスクが高いといえます。

3食の間隔を均等にするために朝食は8時頃までに、夕食は19時頃までを目安に取りましょう。

また、朝食や昼食の量を少なくして夕食にたくさん食べるという食べ方も、血糖値の急上昇を招きます。

3食の摂取量は、同じくらいになるように調整してみてください。

低GI食に置き換える

普段の食事内容を低GI食に置き換えると、血糖値の上昇を抑える効果が期待できます。

具体的な置き換え例は、以下のとおりです。

- 精白米→玄米

- 小麦粉パン→全粒粉パン

- 麺類全般→そば

精白米や精製された麺類は、糖類が多く含まれています。

全粒粉は、他の米類や麺類と比較して糖類が少ないだけでなく、ビタミンなどの栄養素を多く含んでいます。

炭水化物の制限が難しいと感じる人は、このような低GI食の置き換えを検討してみましょう。

そのほか、低GI食と一緒に食物繊維を多く含んだ食品を摂取すると、さらに高い効果が期待できます。

「よい脂質」を取る

脂質には、血中LDLコレステロール(悪玉コレステロール)を上げるものや、反対に血中中性脂肪を下げるものがあります。

よい脂質が含まれている食品例は、以下のとおりです。

- 魚類

- 大豆油

- なたね油

- ごま油

- オリーブオイル

これらの食品には、中性脂肪を下げる働きを持つ不飽和脂肪酸が含まれています。

反対に、取り過ぎに注意が必要な食品は以下のとおりです。

- 肉類

- 乳製品

- 鶏卵

- 魚卵

- レバー

肉類や乳製品には飽和脂肪酸が多く含まれており、鶏卵や魚卵、レバーにはコレステロールが多く含まれています。

これらの食品を取り過ぎると、血中LDLコレステロールの増加につながるため、摂取を控えめにしてみてください。

嗜好品は控えめにする

お菓子や嗜好飲料、お酒などの嗜好品は栄養学的に取る必要のないものです。

これらの食品は糖質が多く含まれており、取りすぎると肥満や血糖値の上昇につながります。

間食におすすめの食品には、以下のようなものがあります。

- ヨーグルト

- チーズ

- ナッツ

- 小魚

- ゆで卵

これらの食品は、糖質が低くタンパク質が豊富に含まれています。

医師や栄養士とも相談しながら、間食の適切な量や内容を決めましょう。

適度な運動がインスリンの働きを高める

運動は筋肉での糖代謝を促進し、インスリンの効果を高めます。

運動は、有酸素運動とレジスタンス運動(筋肉トレーニング)の2種類に分かれ、どちらも行えると効果的です。

有酸素運動には、以下のような種類があります。

- ウォーキング

- ジョギング

- 水泳

- 坂道や階段の昇り降り

- エアロバイク

- 自転車

運動の強度は、自分が「楽である」または「ややきつい」と感じる程度を目安にしてください。

有酸素運動は、週に3~5回、1回につき20分~60分程度が目安です。

レジスタンス運動には、以下のような種類があります。

- 腹筋運動

- 腕立て伏せ

- スクワット

- つま先上げ、かかと上げ

レジスタンス運動は、1種目につき10~15回を1セットとして1〜3セット繰り返し、週に2〜3回程度が望ましいです。

いずれの運動も、心疾患や高血圧症などの基礎疾患を抱えている人の場合は、かかりつけ医に相談して無理のない範囲で行いましょう。

適切な睡眠習慣が血糖値の安定につながる

睡眠不足やストレスは、血糖値の乱れに大きく影響します。

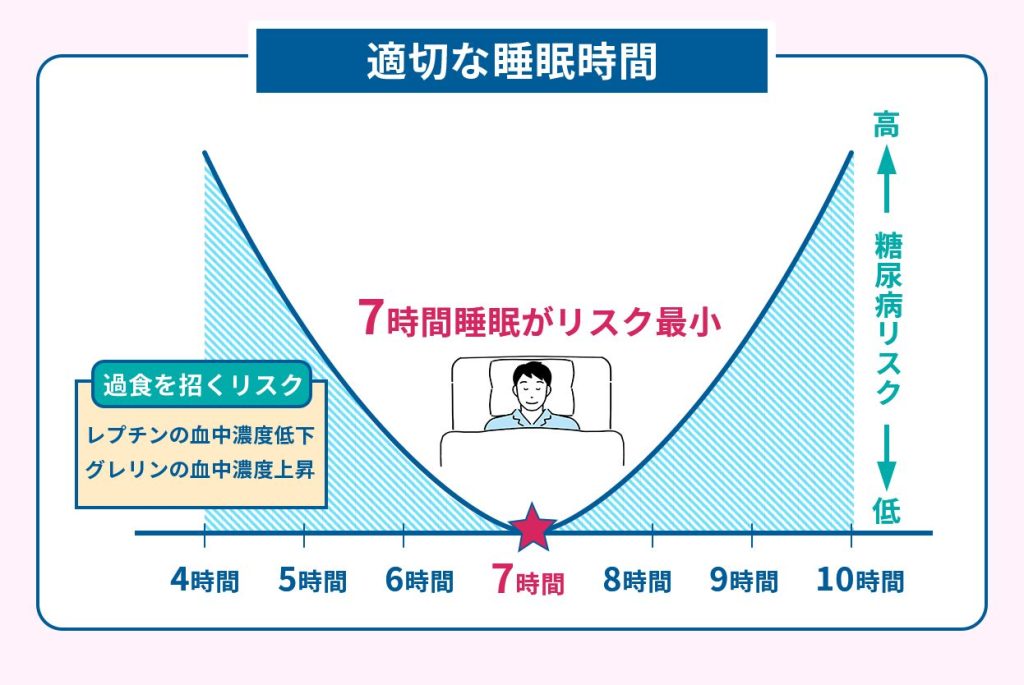

睡眠時間の短縮は、食欲を抑制するホルモンであるレプチンの血中濃度の低下と、食欲を増進するグレリンの血中濃度を上昇を促進して過食を招くリスクになります。

睡眠時間が7時間より長すぎても、短すぎても糖尿病のリスクは高くなります。

適切な睡眠習慣は、以下で解説するストレス対策にも効果的です。

睡眠習慣を見直して、適切な睡眠時間を取れるように意識してみてください。

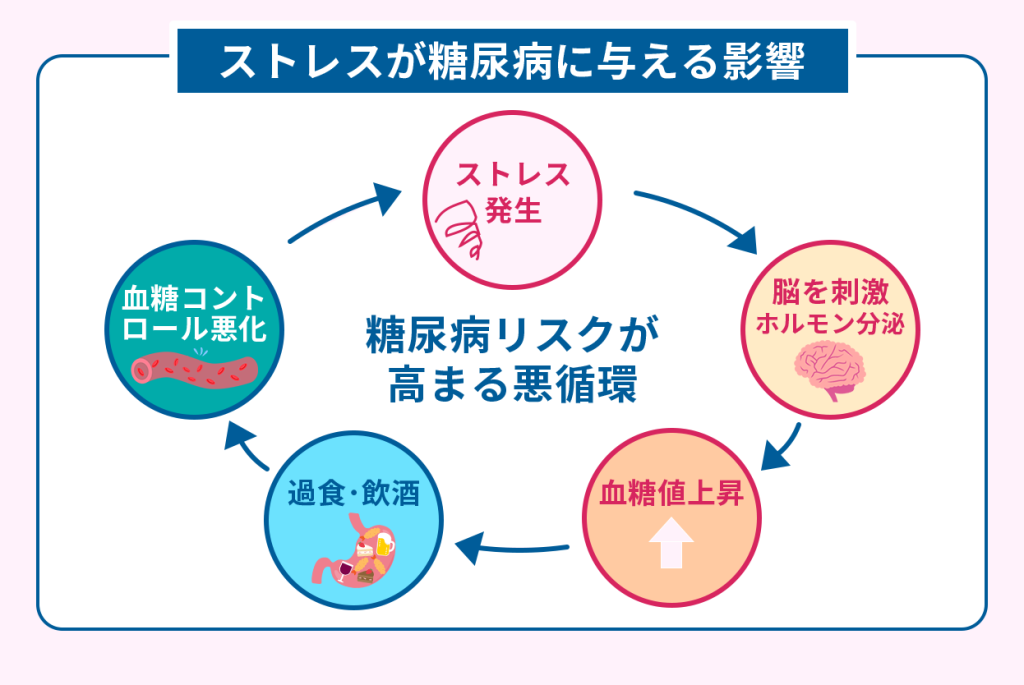

ストレス対策がホルモンバランスを整える

ストレスは脳を刺激して、血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促進するため、糖尿病を招く重要な原因のひとつです。

このとき、ストレスの対処法として過食や飲酒を選んでしまうと、さらに悪循環に陥ってしまいます。

ストレスの対処法として効果的な方法の例は、以下のようなものがあります。

- 休養をたっぷり取る

- 適度な運動をする

- 趣味に打ち込む時間を作る

- 主治医や専門家に相談してみる

自分に合ったストレスの対処法を見つけて、生活の中に取り入れましょう。

定期的に健診を受けて糖尿病の進行を防ぐ

健康診断では、おもに採血で「血糖値」と「HbA1c」という項目を確認します。

HbA1cは「グリコヘモグロビン」とも呼ばれ、過去1〜2ヶ月の平均的な血糖値を反映する指標となります。

それぞれの項目の基準値は、以下のとおりです。

| 正常型 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 110mg/dL未満 | 110~139mg/dL | 140mg/dL以上 |

| 食後2時間血糖値 | 140mg/dL未満 | 140~199mg/dL | 200mg/dL以上 |

| HbA1c | 6.0%未満 | 6.0~6.4% | 6.5%以上 |

正常型の中でも、空腹時血糖値が100〜109mg/dLの場合とHbA1cが5.6〜5.9%の場合は正常高値と判定され、特定保健指導の対象になります。

定期的に健康診断を受け、血糖値の異常を早期に発見し、治療や保健指導を受けましょう。

生活習慣を見直し、糖尿病の発症リスクを下げよう

2型糖尿病は、心疾患や脳卒中などの重要な疾患につながるリスクのある疾患ですが、生活習慣の改善によって発症の予防や進行の抑制ができます。

生活習慣の改善内容としては単に食事を制限するだけでなく、運動習慣や睡眠時間、ストレス対策など様々な角度からの対策が効果的です。

しかし、これらの対策を継続するには1人では難しく、周囲のサポートも不可欠です。

家族と一緒に健康診断の結果や保健指導の内容を確認して生活習慣を見直し、糖尿病の発症リスクを下げましょう。

【参考文献】