干し芋が糖尿病へ影響を与えるという報告は、近年増加傾向にあります。

干し芋は絶対に避ける必要があるわけではありませんが、食べ方に注意しなければ、血糖値のコントロールを悪化させる可能性がある食品です。

本記事では医師である筆者が、干し芋が糖尿病へ与える影響とその対策を解説します。

- 干し芋の糖質やデンプンは血糖値へ影響を与える

- 糖尿病患者は干し芋の摂取量と頻度が重要

- 今後の研究により糖尿病管理の新たな見解が期待される

血糖値が気になる人、糖尿病患者の間食におけるポイントを知りたい人は、最後まで読んで血糖値コントロールのコツを掴みましょう。

干し芋は糖尿病患者にとって血糖値への影響が大きい食品に分類される

干し芋は以下4つの理由から、血糖値への影響が大きい食品に分類されています。

- 糖質を多く含んでいる

- デンプンが豊富に含まれている

- 乾燥されており、糖質量が濃縮されている

- GI値とGL値が比較的高くなっている

一般的に、以下に該当する食品は血糖値への影響が大きいです。

- GI値が高い

- 糖質量が多い

- GL値が高い

干し芋はGI値とGL値が高めで、糖質量も多く、これら全てに該当します。

干し芋が血糖値へ与える影響を理解すると、他の食品でも血糖値へどう影響するか分かるため、理解しておきましょう。

干し芋は糖質を多く含む食品であり血糖値の上昇に直結する

干し芋が血糖値への影響が大きい食品とされる1つ目の理由は、糖質を多く含むためです。

糖質の多い食品は、食べると血液中のブドウ糖が増えて、血糖値の上昇に直結します。

糖質が血糖値を上昇させる仕組みは、以下の流れです。

- 糖質を摂取すると、小腸で消化酵素によりブドウ糖に分解される

- ブドウ糖が小腸から吸収され、血液中に入る

- 血糖値が上昇する

糖質を摂取する量が多いほどブドウ糖が血液中に入り、血糖値が上昇します。

そのため、血糖値が上昇してしまう直接的な原因になります。

さつまいもを原料とする干し芋にはデンプンが豊富に含まれている

干し芋が血糖値への影響が大きい食品とされる2つ目の理由は、デンプンが豊富なためです。

干し芋の原料はさつまいもであり、デンプンを豊富に含んでいます。

デンプンは、血糖値に大きく影響を与える炭水化物の1つで、糖質の中でも多糖類に分類されます。

デンプンが血糖値を上昇させる具体的な仕組みは、以下の通りです。

- デンプンを摂取すると、唾液や膵臓から分泌されるアミラーゼにより、二糖類に分解される

- 小腸で二糖類からブドウ糖へさらに分解される

- ブドウ糖が小腸から吸収され、血液中に入る

- 血糖値が上昇する

デンプンが分解される速さは、加熱や冷却によって変化し、調理法次第で血糖値への影響も変わります。

冷やしたさつまいもは、デンプンが体内で消化酵素によって分解されない状態に変化しており、血糖値の上昇をゆっくりにする可能性がある食品です。

一方で、干し芋や蒸し芋は火を通しており、デンプンが速やかに消化される形へ変化しています。

そのため、食べ物の吸収が早くなり、さらに血糖値の上昇リスクが高くなっています。

参照元:レジスタントスターチの健康特性

干し芋の乾燥加工により糖質量がさらに濃縮されている

3つ目の理由は、糖質が濃縮されているためです。

干し芋は、乾燥されて水分が飛んでおり、糖質やカロリー密度がさらに高くなっています。

ただし、水分が抜けて糖質が濃縮されているため、全体の糖質量が増えたわけではない点は理解が必要です。

糖質の割合が増加する理由は、以下になります。

- さつまいもは生の状態では水分が約60〜70%を占めているが、干し芋に加工すると水分が30%以下まで減少している

- 糖質の絶対量はほぼ変わらず残り、重量あたりの糖質割合が高まる

実際に以下の表を確認すると、生のさつまいもと加工したさつまいもで、糖質量の差が明らかです。

| 食品名 | 水分(%) | 糖質(g/100g) | エネルギー(kcal/100g) |

|---|---|---|---|

| さつまいも(生) | 約65% | 30~35g | 約125kcal |

| さつまいも(蒸し) | 約65% | 30~35g | 約130kcal |

| さつまいも(蒸し切干) | 約20% | 約70g | 約280kcal |

このように、乾燥した食品は水分が抜けて糖質が凝縮されており、同じ重量を食べると血糖値の上昇リスクが高まる傾向にあります。

参照元:食品成分データベース

血糖値上昇の指標となるGI値とGL値が比較的高めである

最後の理由は、GI値とGL値が高いためです。

干し芋は糖質が多いだけでなく、上述したデンプンの形が変化したり糖質が濃縮されたりして、GI値とGL値が比較的高い傾向にあります。

一般的なGI値を高くする原因は、以下です。

- 単糖類や二糖類はすぐに吸収される

- アミロペクチンが多いと消化が早くなる

- 加熱によりデンプンが速やかに消化される形へ変化し、消化酵素の働きを助ける

さつまいもはアミロペクチンが比較的多く、主成分は炭水化物です。

くわえて、干し芋は火を通した食品であり、デンプンの消化を速やかにします。

さらにGI値やGL値が高い食事は、以下のリスクと関連しています。

- 血糖値のコントロール不良

- 糖尿病

- 心疾患リスク

高GI食や高GL食は、インスリンの反応性を低下させて、2型糖尿病の発症リスクを高めます。

高GL食は中性脂肪を基準値より高くしたり、善玉コレステロールの数を減らしたりして、冠動脈疾患や脳卒中のリスクを高めます。

このように干し芋は、GI値とGL値が高めであるため、糖尿病患者は食べ方を守って病状悪化の予防が必要です。

参照元:グリセミック指数、グリセミック負荷、グリセミックレスポンス:国際炭水化物品質コンソーシアム(ICQC)の国際科学コンセンサスサミット

グリセミック指数とグリセミック負荷値の国際表2021:系統的レビュー

グリセミック指数、グリセミック負荷、および慢性疾患リスク-観察研究のメタアナリシス

血糖値を下げるためには、糖質を上手にコントロールすることが大切です。

最近の研究で、ポリフェノールの一種に食事からの糖吸収を抑える効果があることが明らかになっています。

詳しくは「糖質の吸収を抑え、食後血糖値が上がりにくくする成分」の記事をご覧ください。

糖尿病患者は干し芋の摂取方法を守らないと病状悪化するリスクがある

干し芋は糖尿病患者にとって血糖値への影響が大きい食品であり、摂取の量や頻度を守らなければ病状悪化のリスクを高める可能性があります。

通常は血糖値が上昇すると、膵臓から分泌されたインスリンが血糖値を下げるように体内で働きます。

しかし糖尿病患者は、インスリンの分泌が低下し、インスリンへの反応性も低下している状態です。

そのため、食後の血糖値を適切に下げられません。

これにより高血糖状態が慢性化すると、網膜症や腎症、神経障害といった合併症が発症します。

糖尿病は、単に血糖値が高いだけの病気ではなく、全身の代謝異常疾患です。

放置すると小さな血管の障害から大きな血管の障害までも引き起こして、生活の質や寿命に直接関わる深刻な合併症を招きます。

したがって、糖尿病患者は、次に説明する干し芋の摂取量や頻度をしっかり守る必要があります。

健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~

干し芋の栄養価には利点もあるが糖尿病患者は量と頻度に注意を要する

干し芋には糖質が多いだけでなく、食物繊維やカリウム、ビタミンやポリフェノールなどの微量栄養素も豊富に含まれています。

適量であれば糖質の吸収を抑制したり、血圧値をコントロールしたり、代謝をサポートして糖尿病管理に役立ちます。

これまで、干し芋が血糖値へ与える悪い影響ばかりを説明してきましたが、以下では干し芋が身体に与える良い影響を解説します。

干し芋を食べる際のポイントを理解し、実践しましょう。

干し芋には食物繊維やカリウムなどの有用な栄養素が含まれている

さつまいもは根菜類であり、食物繊維が比較的多く含まれている点は想像ができます。

他にも、根菜類は植物の根や茎にカリウムを蓄積するため、カリウムなどの有用な栄養素も含んでいます。

| 食品名 | 食物繊維(g/100g) | カリウム(mg/100g) |

|---|---|---|

| 干し芋(平干し) | 約6g | 約1000mg |

| さつまいも(蒸し) | 約2g | 約500mg |

食物繊維は腸内の善玉菌に分解されると、短鎖脂肪酸を生成します。

この短鎖脂肪酸は、インスリンへの感受性を高める可能性がある炭水化物です。

カリウムはナトリウムの排出を促して、血圧を下げる作用があり、心臓や血管のトラブルを減らします。

カリウム摂取量の増加が心血管系の危険因子と疾患に及ぼす影響:系統的レビューとメタアナリシス

食物繊維の働きが血糖の吸収速度に影響を与える可能性がある

食物繊維は食べ物の消化と吸収を遅らせて、小腸内でブドウ糖の吸収を抑制する効果がある炭水化物です。

そのため、血糖を吸収する速度に影響を与える可能性があります。

- 水に溶けてゲル状になり、胃から小腸への移動を遅らせ、糖質の吸収をゆるやかにする

- 腸内で消化酵素の働きを妨げ、ブドウ糖の吸収スピードを低下させる

- 上記に加えて、食物繊維が糖質と結合し、血糖値の急上昇を防止する

食物繊維は、食後の血糖値上昇を抑える効果があると報告されています。

干し芋にもある程度の食物繊維が含まれていますが、糖質が多く、糖尿病患者は摂取量とのバランスが大切です。

参照元:e-ヘルスネット「食物繊維」

微量栄養素は代謝のサポートや血圧管理に寄与する場合がある

ビタミンやポリフェノールなどの微量栄養素は、肝臓で糖をつくりすぎないようにしたり、インスリンへの感受性の低下を改善させたりする場合があります。

干し芋には、ビタミンEやマグネシウム、そしてポリフェノールが含まれています。

| 栄養素名 | 作用 |

|---|---|

| ポリフェノール | ・インスリンへの感受性が低下した状態を改善させる ・肝臓で糖をつくりすぎないようにし、空腹時血糖の上昇を防ぐ |

| ビタミンE | ・抗酸化作用が血管の内皮細胞を守り、血管の機能を維持、改善する |

| マグネシウム | ・インスリンの反応性を高める ・血糖値のコントロールを支援する |

干し芋には微量栄養素の良い働きもありますが、これらはあくまでも補助的です。

そのため、糖質の摂取量管理を最も優先しなければいけない点は変わりません。

参照元:クロロゲン酸はAMPK活性化を介して骨格筋のグルコース輸送を刺激する

厚生労働省『「統合医療」に係る 情報発信等推進事業』マグネシウム

・食後や空腹時の血糖値を抑制する

・インスリンの効き目を高め分泌を促す

など、糖尿病予防におけるポリフェノールの研究が進んでいます。

ぜひ、こちらの記事も確認してみてください。

薬科大学・国立大学が注目するポリフェノール研究

糖尿病の食事療法においては干し芋の摂取は慎重に判断する必要がある

先述した通り、干し芋は糖質量が多く、食べる際には慎重さが必要です。

糖尿病治療では、食事療法や運動療法、薬物療法を行います。

この3本柱は、それぞれが役割を持っており、適切に組み合わせると最大の効果を発揮できます。

すべての治療の基本につながるため、日々の意識的な行動が求められます。

特に干し芋はビタミンや食物繊維を含んでおり、栄養価が高い食品である一方で、摂取量によっては血糖値のコントロールが難しい可能性がある食品です。

干し芋の摂取には、以下3つのポイントを押さえた上で検討しましょう。

医師や管理栄養士による血糖値と食事内容の総合的な管理が推奨される

1つ目のポイントは、医師や管理栄養士などの医療チームによる食事管理です。

糖尿病は、単なる血糖値の上昇だけでなく、全身の代謝異常に関連する病気です。

自己判断による食事制限だけでは、糖尿病による合併症や心筋梗塞、脳卒中を引き起こすリスクを予防するのは難しいとされています。

医療チームによる血糖値や食事管理では、以下の内容を総合的に評価したうえで、患者ごとに個別管理をします。

- 血糖値、HbA1cの推移

- 体重やBMI、血圧などの検査値

- 合併症の有無

- 食生活の傾向や習慣

参照元:糖尿病診療ガイドライン2024

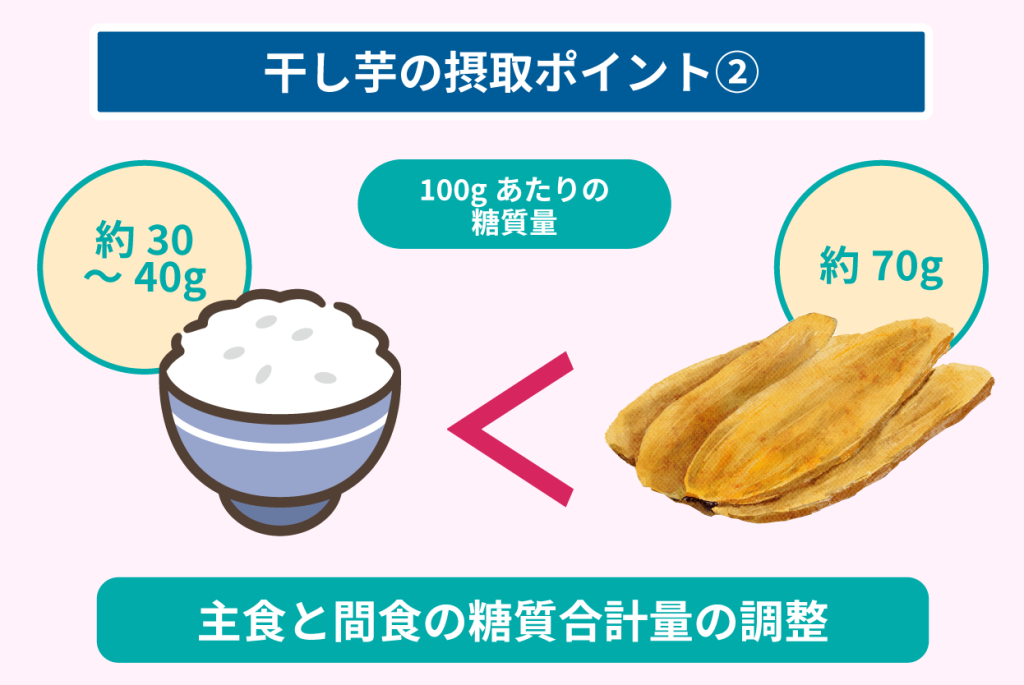

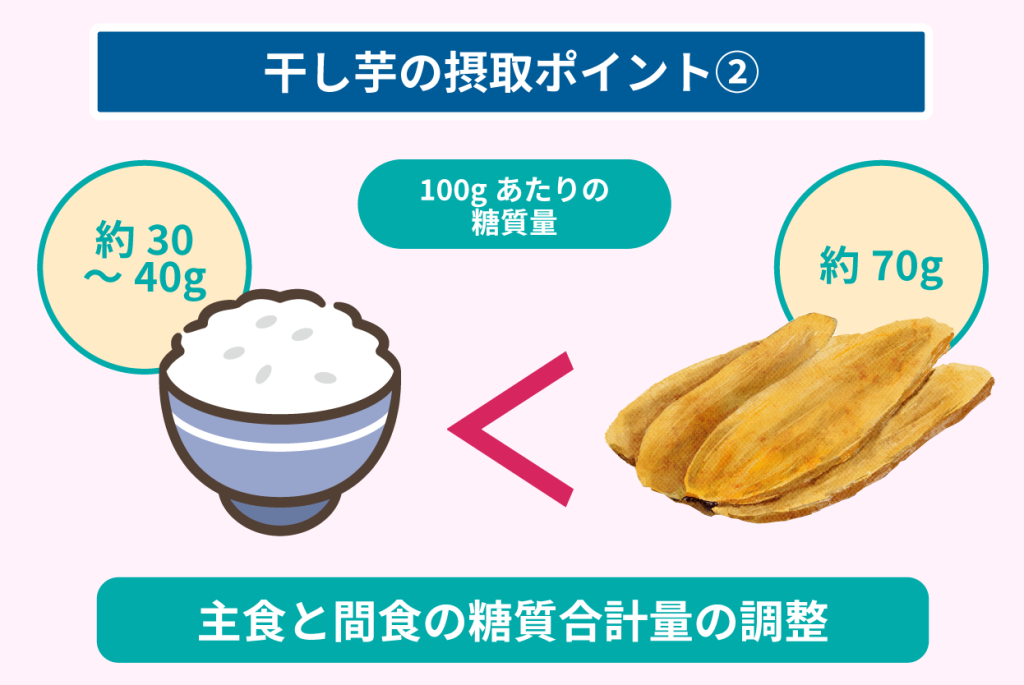

主食や間食とのバランスを考慮して干し芋の摂取を調整する必要がある

2つ目のポイントは、主食と間食のバランスです。

糖尿病の食事療法では、主食と間食の糖質合計量を調整する必要があります。

干し芋は、主食に近い糖質量を持っています。

そのため、他の炭水化物を摂取する量を減らす、GI値の低い食品と組み合わせるなどの工夫が必要です。

- ごはんと干し芋ではなく、どちらかを減らす

- 間食で摂る場合は、他の糖質との重複を避ける

干し芋を摂取する際は、糖質の総量バランスを踏まえた、摂取量の調整が必要になります。

さらに、間食と主食が重なると食後の急激な血糖値上昇のリスクがある点も理解しておきましょう。

参照元:厚生労働省「糖尿病」

食品の糖質量やエネルギー密度を把握したうえでの選択が重要

3つ目のポイントは、食品の糖質量やGI値、エネルギー密度の把握です。

これらの把握も、糖尿病の食事療法では求められます。

先述の通り、糖質摂取量の管理は血糖値のコントロールに直接影響します。

さらに肥満や体重増加は、インスリンへの反応性を弱め、血糖値のコントロールを難しくさせます。

反対に、エネルギー密度の低い食品は水分や食物繊維を多く含んでおり、満腹感が得られます。

糖尿病の食事管理では、食品ごとの糖質量とエネルギー密度を正しく把握して、全体の食事バランスに合わせた選択が欠かせません。

参照元:肥満とインスリン抵抗性

干し芋と耐糖能異常に関する研究動向が注目されている

干し芋は糖質量が多いため、血糖値に与える影響が心配され、耐糖能異常に関する研究の動向に注目が集まっています。

以前までは、干し芋に焦点を当てた研究はとても少ないのが現状でした。

しかし最近は、糖尿病やメタボリックシンドロームなどの生活習慣病が増加傾向にあります。

これにより食品の研究に対する関心も増えて、研究が活発化しています。

特に干し芋に含まれる食物繊維やポリフェノールは、糖質の処理能力を維持する成分です。

加えて、インスリンへの感受性が悪い状態も改善させるため、注目されています。

干し芋と耐糖能異常に関する研究は、今後の展開が期待されている分野であり、あわせて確認すると良いでしょう。

干し芋由来の食物繊維やポリフェノールに関する研究が進められている

現在、食物繊維やポリフェノールなど、栄養素単位で作用機序の解明が進んでいます。

これにより、さつまいもが健康に与える効果に関する研究も増えている状態です。

特に干し芋に含まれる食物繊維はインスリン分泌を促したりや、食べ物が胃に滞在する時間を延長させたりする効果があります。

干し芋は必ずしも悪い影響だけではなく、血糖値をコントロールするうえで、良い影響もある点は理解しておきましょう。

食物繊維が腸内細菌叢やGLP-1分泌に影響を及ぼすという仮説が存在する

水溶性食物繊維は、短鎖脂肪酸を作り出してGLP-1の分泌を促します。

短鎖脂肪酸は、腸内のpHを調整するだけではなく、腸内環境を整える働きもある重要な代謝物です。

GLP-1は小腸で分泌されるホルモンで、インスリンの分泌促進や食べ物が胃から排泄される速度を遅らせるなど、血糖値のコントロールをサポートしてくれます。

食物繊維を摂取すると、以下の作用により血糖値をコントロールし、耐糖能の改善に働いてくれます。

- 腸内の善玉菌によって発酵と代謝がおこなわれ、短鎖脂肪酸を生成する

- 短鎖脂肪酸が腸内のGPR41/GPR43という受容体を活性化し、GLP-1の分泌を促進する

- GLP-1がインスリン分泌の促進や、食べ物が胃から排泄される速度を遅らせる

参照元:短鎖脂肪酸は、Gタンパク質共役受容体FFAR2を介してグルカゴン様ペプチド-1の分泌を刺激する

一部のポリフェノール成分が糖代謝に与える影響に関する論文が報告されている

フラボノイドやクロロゲン酸、ケルセチンといった一部のポリフェノール成分は、糖の代謝に影響を与えると報告されています。

主に、インスリンへの感受性が下がった状態を改善させ、肝臓で糖を作りすぎないようにする働きなどがあります。

ポリフェノールは、細胞内部のインスリンによる合図の受け取りを容易にする化合物です。

これにより身体は、インスリンへの反応性が上がります。

肝臓で身体の中のアミノ酸や乳酸などからブドウ糖を作るには、酵素が必要です。

この糖をつくるために必要な酵素を、糖新生関連酵素といいます。

このように、一部のポリフェノール成分が糖の代謝に影響を与えるという報告は、複数あります。

カフェイン抜きのコーヒーと主要なコーヒー成分であるクロロゲン酸とトリゴネリンが耐糖能に及ぼす急性影響

今後の研究により糖尿病管理における新たな視点が示される可能性がある

糖尿病管理は、今後の研究の発展により、新しい見解が示される可能性があります。

食事は人の生命維持だけではなく、楽しいや嬉しいといった精神的な満足感や幸福感、さらには社会的な意義も与えます。

糖尿病管理において食事療法は、糖質を制限したりカロリーをコントロールしたりと、患者にとって精神的に辛い場面も多いでしょう。

今後の研究によって、食品を選択する際の幅が広がる可能性は、糖尿病患者にとって希望となります。

他にも、食品の新しい食べ方や使い方が見出されれば、、食事療法によるストレスを少しでも軽くできる未来があるかもしれません。

干し芋を摂取する際には糖尿病のリスクと向き合った上で慎重に対応する必要がある

干し芋は自然由来の健康食品として人気があるものの、糖尿病の管理においては摂取量と頻度を慎重に調整する必要があります。

さらに、最近では干し芋の持つ栄養成分が代謝へ与える影響に注目した研究も進められています。

研究の進歩は、糖尿病患者の食事療法に対するストレスを軽減するかもしれません。

そのため、糖尿病と食品との関係に対する新たな理解が期待されています。

干し芋を含む食品の選択は、医療従事者の指導のもとで科学的な根拠に基づいた判断が必要です。

糖尿病の悪化を予防するためにも、自己判断の血糖値コントロールは避けて、専門家の力を借りて慎重に対応しましょう。