糖尿病で外食を避けている、血糖値が気になって外食ができないという人もいるでしょう。

しかし、少しの工夫で血糖値の急上昇を抑えられるため、糖尿病患者も外食をあきらめる必要はありません。

今回は、血糖値に悪影響を与えずに外食を楽しむコツや食べ方についてまとめました。

- 糖尿病の治療と外食を両立させるコツ

- 血糖値を安定させる食べ方

- ジャンル別のおすすめメニュー

- 外食を楽しむための工夫と専門家に相談する利点

糖尿病でも外食を楽しみたい人、血糖値を上げない外食のポイントを知りたい人はぜひ参考にしてください。

糖尿病の治療や血糖値の安定と外食は工夫次第で両立できる

糖尿病だからといって食べてはいけない物はないため、治療や血糖値の安定と外食は工夫次第で両立できます。

外食が血糖値に悪影響を与える要因は、主に以下の3つです。

- カロリーや塩分の過剰摂取につながる

- 丼物や麺類などの単品料理は野菜が不足する

- アルコールなどの飲み物にも糖質が多く含まれる

一般的に外食は量が多く、味付けが濃い傾向にあり、カロリーや塩分の過剰摂取につながる恐れがあります。

さらに丼物や麺類などの単品料理は野菜が不足し、栄養バランスが偏ってしまいます。

外食時には食事と一緒にアルコールや清涼飲料水を飲む場合があり、飲み物に含まれている糖質も血糖値の上昇を招きます。

そのため、外食する際のメニュー選びが血糖値に影響を与えます。

外食で血糖値を上げないためにはメニュー選びに気を配る

外食で血糖値を上げないためには、使われている食材や品目数などメニュー選びに気を配るのが大切です。

注文する際は、以下のポイントを意識しましょう。

- 定食やセットなど品目が多いメニューを選ぶ

- 揚げ物よりも炒め物や蒸し料理を選ぶ

- できる限り主食の量を減らして玄米や雑穀米に変更する

単品の丼物やパスタは糖質が多く野菜が少ないため、血糖値が気になる人は品目が多い定食やセットが候補です。

定食やセットには野菜のおかずやサラダなどが付いている場合が多く、栄養バランスが良くなります。

主食の量を選べるお店ではお米の量を減らし、種類が選べる場合は玄米や雑穀米に変更すると効果的です。

玄米や雑穀米は低GI食品であり、白米に比べて食後の血糖値がおだやかに上昇します。

正しい知識によって外食でも血糖値コントロールはできる

正しい知識によって外食でも血糖値コントロールはできるため、糖尿病患者も外食の誘いを断る必要はありません。

外食でもメニュー選びや食べ方の工夫により、血糖値への悪影響を最小限に留められます。

糖尿病の治療には食事療法と運動療法、薬物療法がありますが、食事療法は少しの心がけで効果が期待できます。

食事療法において心がけるポイントは、主に以下の3つです。

- 適切な摂取カロリーを守る

- 1日3食を規則正しく食べる

- 栄養バランスの取れた食事を心がける

これらのポイントを意識した食生活は糖尿病の有無にかかわらず望ましく、健康な体を維持するのに役立ちます。

外食する際はメニュー選びや食事内容に気を配り、過剰なカロリー摂取や栄養バランスの崩れが起こらないようにしましょう。

外食で血糖値を安定させるための食べ方のポイントを4つ紹介

今回は、外食で血糖値を安定させる食べ方のポイントを以下に4つ紹介します。

- 野菜や食物繊維が多い食品から先に食べる

- 単品料理には副菜やサラダを追加する

- アルコールを飲む際は食事も一緒に摂る

- よく噛んでゆっくり食べる

糖尿病の治療や改善には、血糖値を可能な限り正常な数値に近づける血糖値コントロールが大切です。

糖尿病の食事療法は、適切な血糖値コントロールによって糖尿病の進行や合併症を防ぐ目的で行われます。

血糖値は食べ方にも影響を受け、同じ食事内容でも食べ方によって数値が異なるのが特徴です。

ここでは、血糖値を安定させる食べ方のポイントを1つずつ解説します。

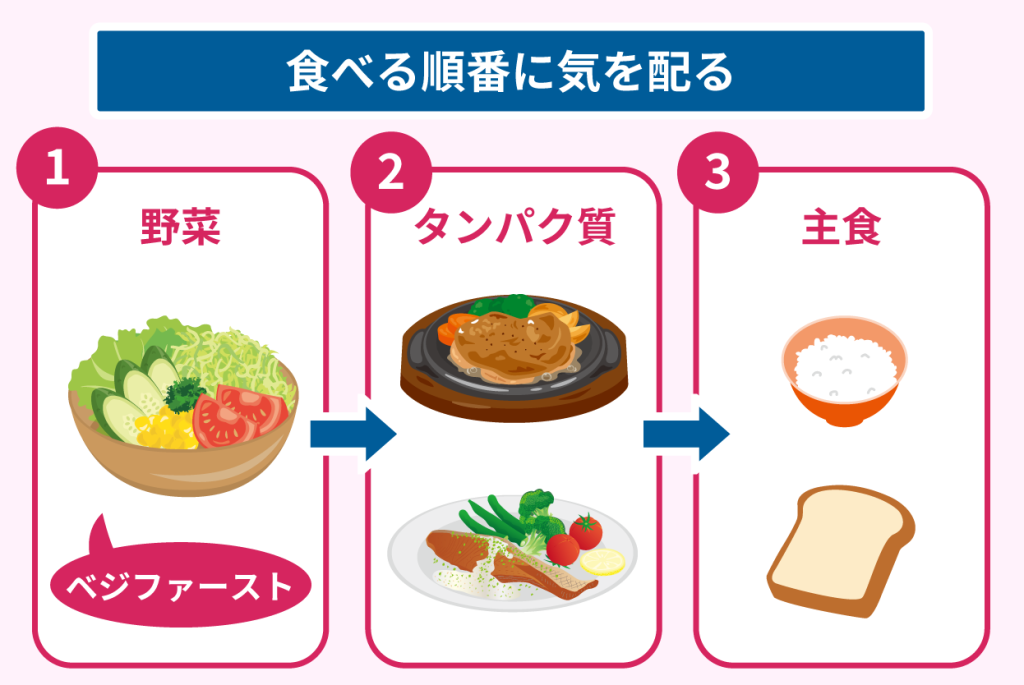

食べる順番に気を配り野菜や食物繊維が多い食品を先に食べる

血糖値の急上昇を防ぐには食べる順番に気を配り、野菜や食物繊維が多い食品を先に食べると効果的です。

野菜やきのこ、海藻類に含まれている水溶性食物繊維には糖質の吸収を遅らせる働きがあります。

具体的には最初にサラダや野菜を使ったおかず、次に肉や魚などのタンパク質が豊富なおかず、最後に主食のお米という順番です。

タンパク質にも糖質の吸収速度を遅らせる働きがあり、血糖値の急上昇を防げます。

野菜を食事の最初に食べる食べ方はベジファーストと呼ばれ、ダイエットや生活習慣病の予防にも有効です。

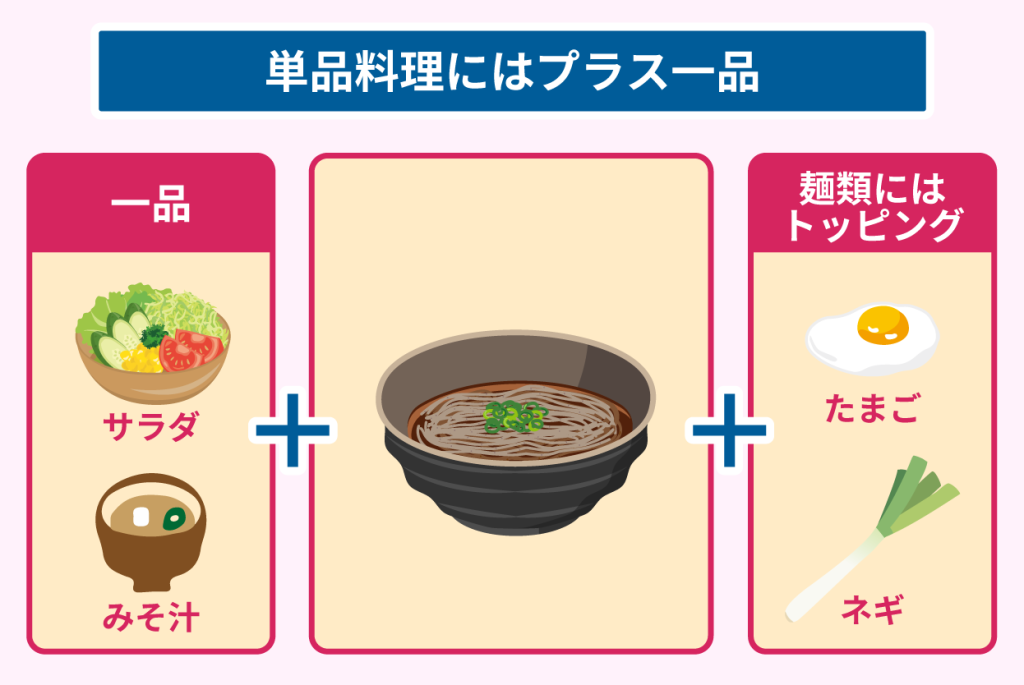

単品料理には副菜やサラダを追加して栄養バランスを整える

丼物や麺類などの単品料理を食べる際は、副菜やサラダを追加すると栄養バランスが整います。

例えば牛丼を食べる場合に野菜のおひたしやきんぴら、みそ汁を付け加えると効果的です。

飲食店ではサイドメニューでサラダや野菜を使った副菜、汁物などを提供しているお店も多くあります。

麺類を食べる場合は、具材や薬味をたっぷり乗せると栄養価が上がります。

特にきのこや海藻類、大豆製品はGI値が低く、糖尿病患者にも適した食材です。

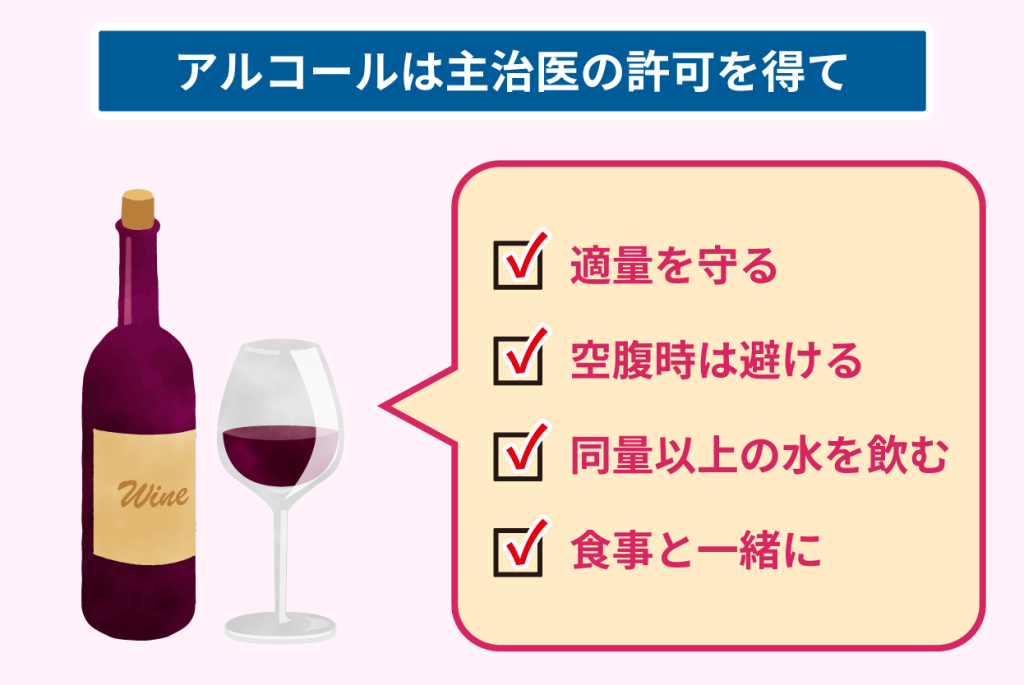

アルコールを飲む場合は主治医の許可を得て食事も一緒に摂る

アルコールは血糖値コントロールを乱す可能性があり、飲む際は主治医の許可を得て食事も一緒に摂るのが重要です。

血糖降下剤を飲んでいる人がアルコールを摂取すると低血糖を引き起こす恐れがあるため、禁酒が推奨されています。

ビールや甘いカクテル、梅酒には糖質が多く含まれており、血糖値の急上昇や体重の増加にもつながります。

空腹時はアルコールの吸収速度が速まって低血糖になるリスクが高まり、脱水や胃腸の不快な症状を引き起こす可能性があります。

脱水を避けるには、アルコールと同量以上の水を飲むのが効果的です。

食事や水をアルコールと同時に摂取すると吸収が遅くなり、肝臓への負担を軽減できます。

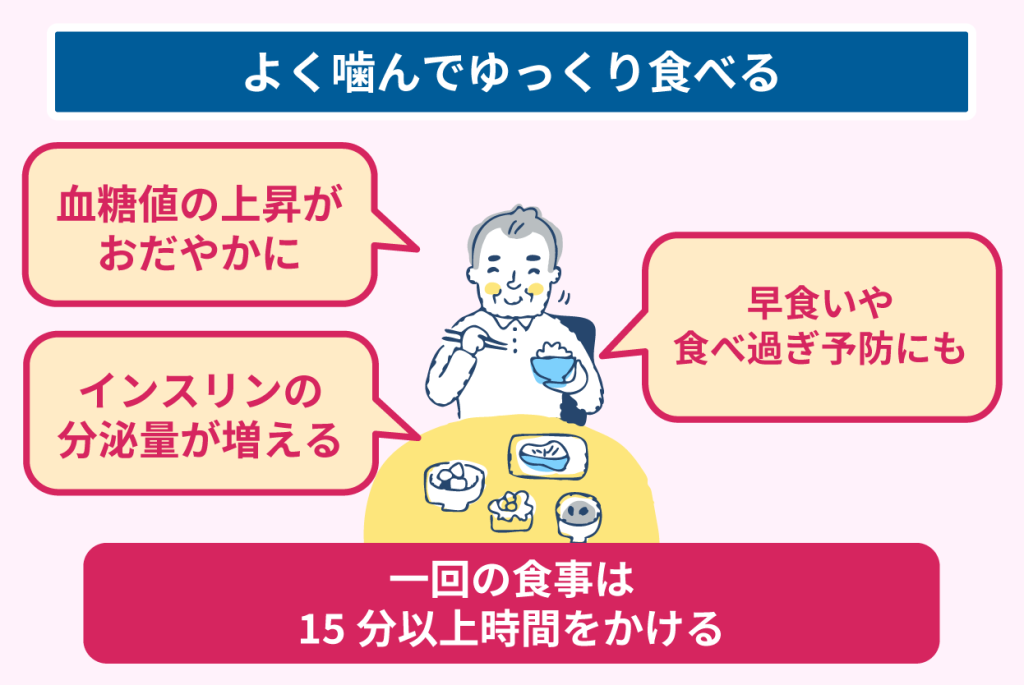

よく噛んでゆっくり食べると血糖値の上昇がおだやかになる

外食する際はよく噛んでゆっくり食べると糖質が体に吸収される速度が遅くなり、血糖値の上昇もおだやかになります。

参照元:野菜を「噛む」ことが血糖値変動のメカニズムに影響 – 早稲田大学

インスリンはすい臓から分泌され、糖質の代謝を調整して血糖値を下げる働きがあるホルモンです。

糖尿病はインスリンの分泌量または作用不足で高血糖が続く病気であり、噛む行為が良い影響を及ぼします。

噛む行為によって満腹中枢が刺激され、早食いや食べすぎの予防にも効果があります。

外食は家族や友人など誰かと一緒に食事をする場合も多く、会話を楽しみながらの食事は気分転換やストレス発散にもなるでしょう。

血糖値コントロールをしながら楽しめるメニューをジャンル別に紹介

ここまで外食のメニュー選びや食べ方のポイントを解説してきましたが、具体的にどんなメニューを注文したらよいのかわからないという人もいるでしょう。

人づきあいで自分の好きなお店を選べない、同じジャンルの料理では飽きてしまうという可能性もあります。

ここでは、以下3つのジャンルで血糖値コントロールをしながら楽しめるメニューを紹介します。

- 和食

- 洋食

- 中華料理

一般的に洋食や中華料理よりも和食のほうが料理に使われる油の量が少なく、カロリーも少ない傾向です。

しかし血糖値に及ぼす影響は注文するメニューによって異なるため、具体的なメニューについて解説します。

和食は定食メニューを選んで主食の量を調節すると効果的

和食は主菜と副菜に汁物などが付いた定食メニューを選んで、主食の量を調節すると血糖値の急上昇を防ぐのに効果的です。

特に刺身や焼き魚、煮魚などの魚を使った定食は糖尿病患者に向いています。

さばやさんまなどの青魚にはオメガ3系脂肪酸が豊富に含まれており、血糖値コントロールに役立つためです。

同じ魚でもお寿司はシャリに糖質が多く含まれており、血糖値の急上昇を招く恐れがあります。

寿司屋ではいきなりお寿司を食べず、最初に汁物や茶碗蒸しなどを食べるのがポイントです。

お寿司のみでは野菜が摂れないため、サイドメニューを追加すると品目を増やして栄養バランスを改善するのに役立ちます。

揚げ物はカロリーや脂質が多く、体脂肪や体重の増加につながります。

外食の定食は量が多い傾向にあるため、主食のお米の量を減らして摂取カロリーを調節するのも重要です。

可能な限りご飯少なめを選択し、無料であってもご飯大盛りを注文するのは避けましょう。

洋食は揚げ物を避けて調理方法やソースに注目して選ぶ

洋食も和食と同様に揚げ物を避け、調理方法やソースに注目して選ぶのがポイントです。

具体的なメニュー例には、以下が挙げられます。

- ソテー

- ムニエル

- オーブン焼き

- トマト煮込みなど

主菜に白身魚や鶏肉などのタンパク質が豊富な食材を選ぶと、糖質の吸収をおだやかにする働きがあります。

バターや生クリームを多く使ったソースは脂質やカロリーが高い傾向があり、血糖値に悪影響を与えます。

パスタを食べる場合は、食物繊維が豊富に含まれているきのこや野菜などが入ったメニューが候補です。

野菜や肉や魚を使った料理を追加で注文し、最初にサラダやスープ、次に肉や魚を食べると効果的です。

以下のメニューには糖質が多く含まれており、血糖値を急激に上げてしまう恐れがあります。

- オムライス

- ハヤシライス

- ビーフシチュー

- クリームコロッケ

- ドリアなど

洋食であっても副菜や汁物などを注文し、品目を増やすと栄養バランスの改善につながります。

パンを食べる場合はGI値が低い全粒粉パンやライ麦パンを選び、食べすぎないようにするのが大切です。

フランスパンや食パンは高GI食品であり、血糖値を上げる原因となります。

中華料理は炭水化物の量が多くなりすぎないように心がける

中華料理のチャーハンやラーメン、焼きそばには糖質が多く含まれているため、炭水化物の量が多くなりすぎないように心がけましょう。

特にラーメンには糖質や脂質、塩分が多く含まれており、血糖値コントロールに悪影響を与える恐れがあります。

ラーメンを食べる際は麺の量を減らし、塩分が多いスープを残すのがポイントです。

ラーメンとチャーハンを同時に食べると炭水化物の重ね食べとなり、血糖値が急上昇する原因となります。

できる限り揚げ物を避け、野菜が多く摂れるメニューを選ぶのも大切です。

血糖値への影響が少ないメニューは、以下が挙げられます。

- 野菜炒め

- レバニラ炒め

- チンジャオロース

- サンラータン

- バンバンジー

- スープなど

ただし味付けはお店によって異なり、甜麺醤やオイスターソースなどの調味料には糖質が多く含まれています。

他にもあんかけやとろみのある料理に使われる片栗粉は炭水化物が主な成分であり、血糖値コントロールを乱す恐れがあります。

大皿料理を取り分けて食べる場合は、食べすぎないように自分が食べた量を把握するのも重要です。

これまで解説したメニュー選びや食べ方のポイント以外にも、外食を楽しむためにできる工夫があります。

糖尿病でも外食をあきらめずに楽しむための工夫を3つ紹介

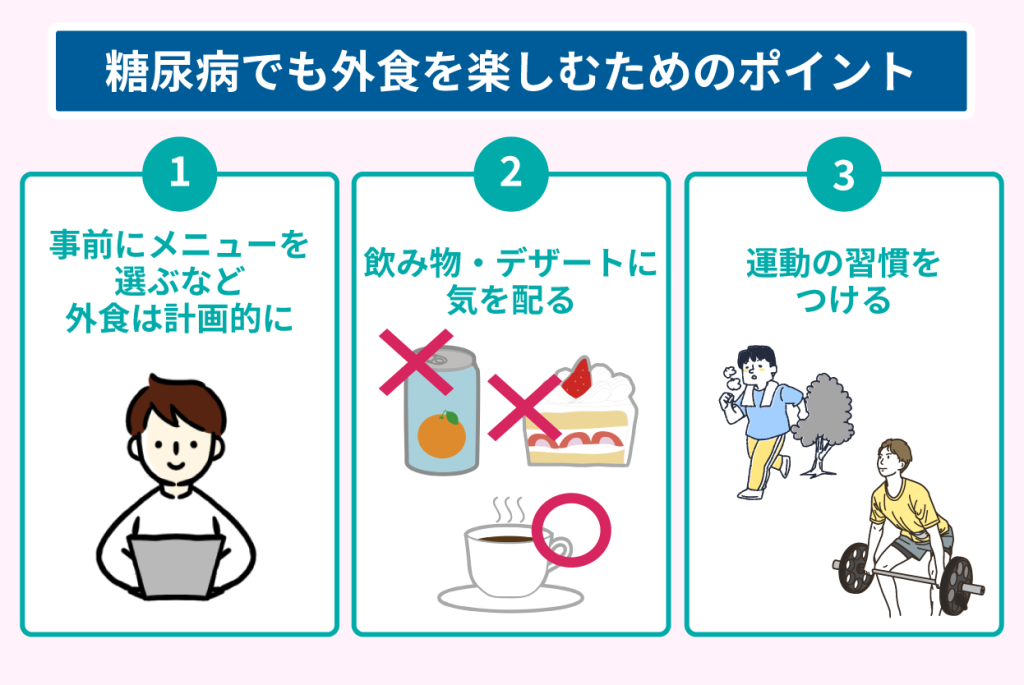

ここでは、糖尿病でも外食をあきらめずに楽しむための工夫を以下3つ紹介します。

- 外食は計画的に行う

- 飲み物やデザートに気を配る

- 運動する習慣をつける

日頃料理をしない人は、外食の代わりにコンビニエンスストアやスーパーを活用するのも1つの選択肢です。

近年は健康志向の高まりから、コンビニエンスストアやスーパーでも健康を意識した食品が販売されています。

タンパク質が摂れるおかずに野菜の惣菜を合わせると、栄養バランスが整います。

市販のおにぎりは冷めた状態で売られている場合が多く、白米は温かいよりも冷めているほうが血糖値の上昇がおだやかです。

少しの工夫で食事が血糖値に及ぼす影響が変わり、糖尿病患者も外食を楽しめます。

事前の調査や前後の食事のカロリー調整で外食を計画的に楽しむ

血糖値を安定させるには、事前の調査や前後の食事のカロリー調整で外食を計画的に楽しむのがコツです。

ホームページからメニューが見られる飲食店は、事前に注文するメニューを決めておくと食事内容を把握できます。

飲食店の中には栄養成分表示が掲載されているお店もあり、メニュー選びの参考になります。

以下は、栄養成分表示に記載される項目です。

- カロリー

- タンパク質

- 脂質

- 炭水化物

- 食塩相当量

外食でカロリーを多く摂取する場合は前後の食事で調整し、1日の摂取カロリーが多くなりすぎないようにします。

摂取カロリーを減らそうとして食事を抜くと食後の血糖値が急激に上がる可能性があるため、食事は抜かないようにしましょう。

食事と一緒に糖質が多い飲み物やデザートを注文しないようにする

外食する際は、食事と一緒に糖質が多い飲み物やデザートを注文しないようにするのも重要です。

お店によっては食事と飲み物がセットになっているメニューもありますが、飲み物に含まれている糖質は血糖値を上げる原因となります。

糖尿病患者が避けたほうがよい飲み物には、以下が挙げられます。

- ジュース

- 清涼飲料水

- スポーツドリンク

- チューハイ

- 甘いカクテル

- リキュールなど

外食する際の飲み物は糖質が含まれていない水や炭酸水、お茶などが候補です。

コーヒーや紅茶には血糖値の上昇をおだやかにする作用がありますが、砂糖やガムシロップを入れると効果が半減してしまいます。

デザートには糖質や炭水化物が多く含まれており、自分が思っている以上にカロリーが高い可能性があります。

血糖値が急上昇する原因となるため、糖尿病患者は避けたほうがよいでしょう。

夜間は活動量が少なく、夕食後に甘い物を食べると高血糖の状態が続いてしまう恐れがあります。

ウォーキングや軽いジョギングなど日常的に運動する習慣をつける

血糖値には食事だけでなく運動も影響し、ウォーキングや軽いジョギングなど日常的に運動する習慣は血糖値コントロールに役立ちます。

運動によって体内の糖質がエネルギー源として使用され、血糖値が下がるためです。

糖尿病の改善に効果的な運動には有酸素運動とレジスタンス運動があり、ウォーキングや軽いジョギングは有酸素運動にあたります。

筋肉量が増えるとインスリンの効きやインスリン抵抗性が改善し、血糖値が低下します。

外食で食べすぎてしまったらその分食後にウォーキングするなど、運動量を増やすように心がけましょう。

糖尿病を改善するための運動量は有酸素運動を週に150分以上、レジスタンス運動を週に2〜3回が目標とされています。

運動する時間が取れない人はエレベーターに乗らずに階段を使う、通勤時に1つ手前の駅で降りて歩くなどの方法があります。

特に食後30分〜1時間後は血糖値が上がるタイミングであり、運動するのに効果的です。

血糖値コントロールと外食の両立には専門家に相談するのが有効

糖尿病の症状は人によって異なるため、血糖値コントロールと外食の両立には専門家に相談するのが有効です。

相談できる専門家には医師や栄養士、管理栄養士が挙げられます。

栄養士は食事と栄養に関する専門知識を持ち、栄養指導や栄養管理、献立の作成などを行う職業です。

栄養士と管理栄養士には、以下のような違いがあります。

| 栄養士 | 管理栄養士 | |

|---|---|---|

| 資格の種類 | 都道府知事免許 | 国家資格 |

| 相談対象者 | 主に健康な人 | 病気やけがをしている人、高齢者、スポーツ選手など |

| 取得方法 | 養成施設で単位を取得して卒業する | 栄養士資格を取得後、国家試験に合格する |

管理栄養士は栄養士の上位資格にあたり、幅広い対象者に対して高度で専門的な業務を行います。

続いて、それぞれの専門家に相談する利点を解説します。

医師からは患者1人ひとりに合わせたアドバイスを受けられる

医師は患者の病状や合併症の有無を把握しているため、1人ひとりに合わせたアドバイスを受けられます。

食事療法は健康的な食事によって1日の摂取カロリーや体重を管理し、血糖値の安定を目指します。

適切な血糖値コントロールは症状の悪化を防ぎ、合併症の予防に効果的です。

1日の適切なエネルギー量は目標体重やエネルギー係数を用いた計算式で求められますが、患者によっては計算式にあてはまらない人もいます。

糖尿病の治療は定期的に血糖値の測定や尿検査、合併症の検査を行い、継続して通院するのが一般的です。

医師への相談により、検査結果や症状の変化に合わせた食事に関する指導を受けられるでしょう。

栄養士には具体的な食事内容やメニューに関する相談ができる

栄養士は食事に関する専門的な知識を持っており、具体的な食事内容やメニューに関する相談ができます。

ただ食事を制限するような指導を行うのではなく、患者が無理なく続けられる食事療法のサポートを目指しています。

食事記録の分析やカロリー計算を通じて、患者に合った栄養指導を受けられるのが利点です。

栄養士は血糖値コントロールと外食の両立をあきらめたくない人にとって、心強い相談相手となるでしょう。

調理方法やレシピに関する知識も豊富なため、毎日の食事に役立つ情報を提供してもらえます。

参照元:糖尿病病態栄養専門管理栄養士 – 公益社団法人日本栄養士会

100床以上の病院には栄養士または管理栄養士を1名以上配置する義務があり、一定以上の規模の病院に通院している人は常駐の栄養士に相談できます。

正しい知識と少しの工夫で血糖値に悪影響を与えずに外食を楽しめる

現在糖尿病を患っている人も正しい知識と少しの工夫で血糖値に悪影響を与えずに食事を楽しめるため、外食をあきらめる必要はありません。

外食する際は野菜や品目が多く摂れるメニューを選び、主食を多く食べすぎないようにします。

食べ方も血糖値に影響するため、食事をする際は野菜から先に食べ、ゆっくりよく噛むのも大切です。

単品のメニューは副菜やサラダなどを追加で注文すると、品目が増えて栄養バランスを改善できます。

食事内容や食べ方だけでなく、運動も血糖値コントロールに良い影響を与えます。

専門知識を持った医師や栄養士への相談により、自分の症状やライフスタイルに合った食事療法のアドバイスを受けられます。

知識と少しの工夫で血糖値コントロールと外食を両立できるため、血糖値が気になる人も今回の記事を参考に外食を楽しみましょう。