糖尿病や血糖値が高い人の中には、食事に気を配っている人も多いでしょう。

血糖値は毎日の食事に大きく左右されるため、献立や食品選びが大切です。

糖尿病の人に適している食品の1つに、はったい粉があります。

はったい粉は日本で安土桃山時代から食べられてきた食品で、体に良い成分や栄養素が豊富に含まれています。

今回は、はったい粉の健康効果や具体的な食べ方についてまとめました。

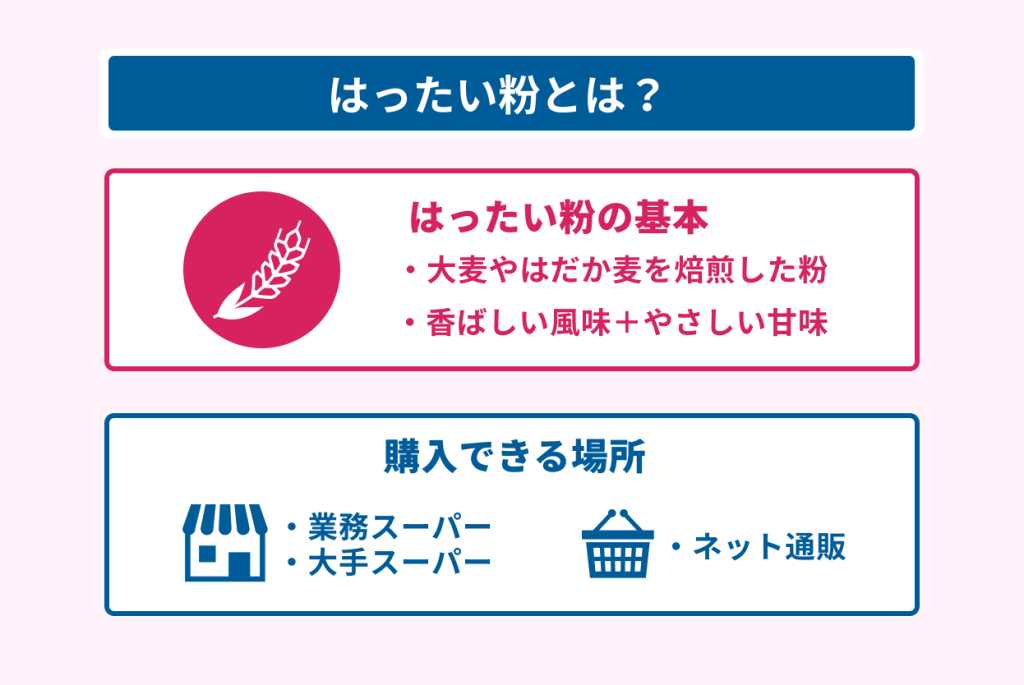

- はったい粉は大麦やはだか麦を焙煎して挽いた粉である

- はったい粉の特徴と健康効果

- はったい粉の食べ方

糖尿病の人や血糖値が高い人は、ぜひ参考にしてください。

はったい粉は大麦やはだか麦を焙煎して石臼などで挽いた粉である

色は灰褐色で、麦の香ばしい風味とやさしい甘さが感じられます。

昭和の頃は麦の収穫時期に合わせて流通し、はったい粉を使ったお菓子が人々に親しまれていました。

当時の定番だったのは、お湯や牛乳を混ぜて焼いたお菓子です。

現在は、落雁(らくがん)や饅頭などの和菓子に使われています。

はったい粉を使って作られた落雁を麦落雁(むぎらくがん)と呼びます。

饅頭は日本各地で販売されており、お土産として定番です。

地方によってはったい粉の呼び方が異なる場合がある

はったい粉は主に関西の呼び名であり、地方によって呼び方が異なります。

別の呼び名には、以下が挙げられます。

- 麦こがし

- 煎り麦

- 香煎

- おちらし粉

- ゆーぬく

関東では麦こがしと呼ばれる場合が多いため、見つからない場合は別の呼び名で探してみましょう。

チベットでは、大麦を煎ってから挽いたツァンパという粉が主食です。

食べ方はツァンパにバター茶などを注ぎ、よく混ぜて練ります。

単品ではまとまりが悪く、小麦粉や片栗粉など他の粉と混ぜて調理するのが一般的です。

はったい粉は業務スーパーなどの店舗や通販で購入できる

はったい粉は業務スーパーなどの店舗や通販で購入可能で、簡単に手に入ります。

場所によって異なりますが、以下のような店舗で販売されています。

- 業務スーパー

- 大手スーパー

- 自然食品を取り扱うお店

店舗で見つからない場合は、通販でも購入できます。

通販サイトに寄せられている購入者の口コミは、選ぶ際の参考になるでしょう。

価格は商品や内容量によってさまざまですが、比較的安価で手に入ります。

1,000円以下の商品も多数販売されており、初めて食べる人も気軽に試せます。

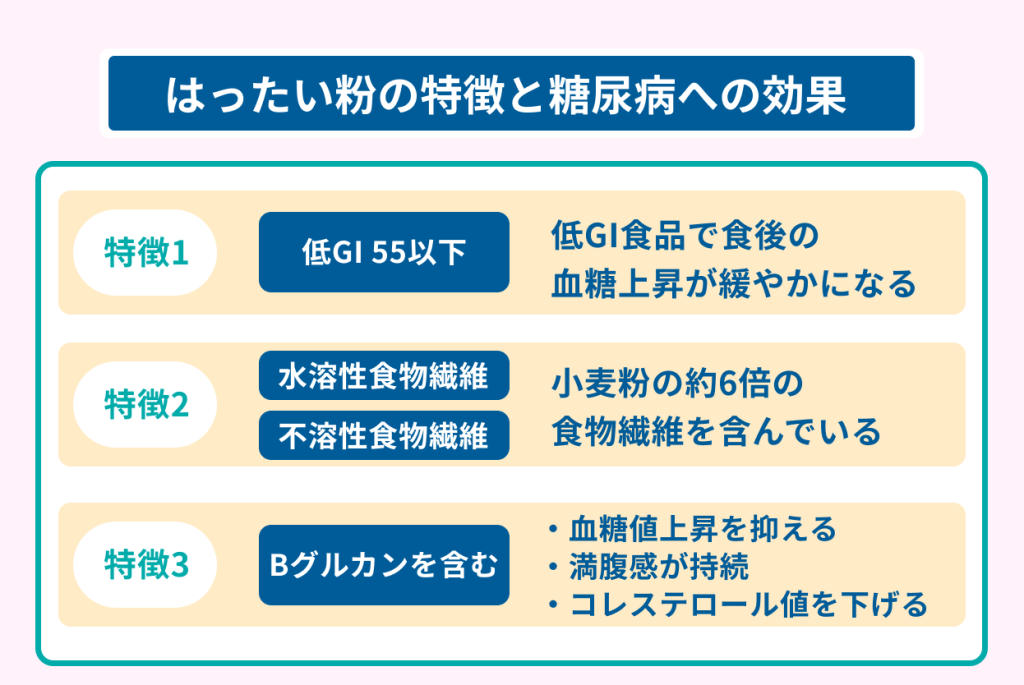

はったい粉が持つ特徴は糖尿病の人にとって良い効果をもたらす

はったい粉が持つ以下の特徴は、糖尿病の人に良い効果をもたらします。

- GI値が低い

- 食物繊維が豊富に含まれている

- βグルカンが摂取できる

近年は、原料である大麦の効果に注目が集まっています。

大麦を使った食品の中には機能性表示食品もあり、健康の維持や増進に役立ちます。

参照元:機能性表示食品とは – 消費者庁

機能性表示食品制度は、日本では2015年4月から始まりました。

世界ではアメリカやヨーロッパ、韓国などで大麦の機能性表示が認可されています。

大麦は健康に役立つ成分が豊富に含まれており、糖尿病の人にも適した食品です。

ここからは、糖尿病の人に良い効果をもたらす特徴について解説します。

大麦やはだか麦を原料としているためGI値が低い

はったい粉は大麦やはだか麦を原料にして作られているため、GI値が低いという特徴があります。

食品はGI値によって、以下のように分類されます。

| 分類 | GI値 |

|---|---|

| 低GI食品 | 55以下 |

| 中GI食品 | 56以上69以下 |

| 高GI食品 | 70以上 |

はったい粉自体のGI値は明らかになっていませんが、大麦やはだか麦は低GI食品です。

GI値が低い食品は、血糖値が上昇する速度も遅くなります。

穀類の中で、白米やパンは高GI食品です。

そのため高GI食品の代わりに低GI食品を取り入れると、血糖値に良い影響を与えます。

食後に血糖値が急上昇するのを防げるため、糖尿病の人に向いています。

急激な血糖値の上昇は、血糖値スパイクといわれ、血管に深刻なダメージを与えてしまいます。

最近の研究で、ポリフェノールの一種に食後血糖値の上昇を抑える効果があることが明らかになっています。

詳しくは「糖質の吸収を抑え、食後血糖値が上がりにくくする成分」の記事をご覧ください。

水溶性と不溶性の両方の食物繊維が豊富に含まれている

食物繊維は種類によって働きが異なり、それぞれの働きは以下のとおりです。

| 種類 | 主な働き |

|---|---|

| 水溶性食物繊維 | ・糖質の吸収速度を遅らせる ・体内のコレステロールやナトリウムを排出する |

| 不溶性食物繊維 | ・便を増やして便通を良くする ・有害物質を体外に排出する |

水溶性食物繊維により糖質の吸収速度が遅くなると、血糖値もゆるやかに上昇します。

血糖値の安定に役立つため、糖尿病の人が積極的に摂取したい成分です。

不溶性食物繊維は水分を吸収して膨らみ、排便を促します。

糖尿病と肥満は密接に関係しており、便秘は肥満の原因にもなります。

食物繊維は第六の栄養素ともいわれ、水溶性と不溶性の両方をバランス良く摂取するのが大切です。

水溶性と不溶性の割合は、2:1が理想とされています。

参照元:糖尿病と特に関連の深いエネルギー・栄養素 – 厚生労働省

日本人の平均摂取量は14g前後と不足傾向で、積極的な摂取が求められます。

水溶性食物繊維の一種であるβグルカンを摂取できる

はったい粉は水溶性食物繊維の一種であるβグルカンを摂取できるため、健康効果が期待できます。

種類によって作用が異なり、大麦由来のβグルカンには以下の作用があります。

- 食後の血糖値が上昇するのを抑える

- 満腹感を持続させる

- コレステロール値を低下させる

参照元:「食品の機能性評価事業」結果報告 – 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会

βグルカンはGLP-1を分泌してインスリンに働きかけ、血糖値の上昇を抑えます。

インスリンの血糖値を下げる作用により、血糖値の上昇を抑えられます。

GLP-1は満腹中枢を刺激し、食欲を抑えるのにも効果的です。

βグルカンは消化吸収に時間がかかり、満腹感を持続させます。

食欲を抑えて空腹感を減らす働きもあり、食べ過ぎを予防できます。

コレステロール値を低下させるには、体内の余分なコレステロールを消費するのが効果的です。

βグルカンが胆汁酸の材料としてコレステロールを消費するため、コレステロール値の低下につながります。

胆汁酸とは胆汁に含まれる有機酸のことで、肝臓でコレステロールから合成されます。

βグルカンの摂取は、糖尿病や合併症の予防に有効です。

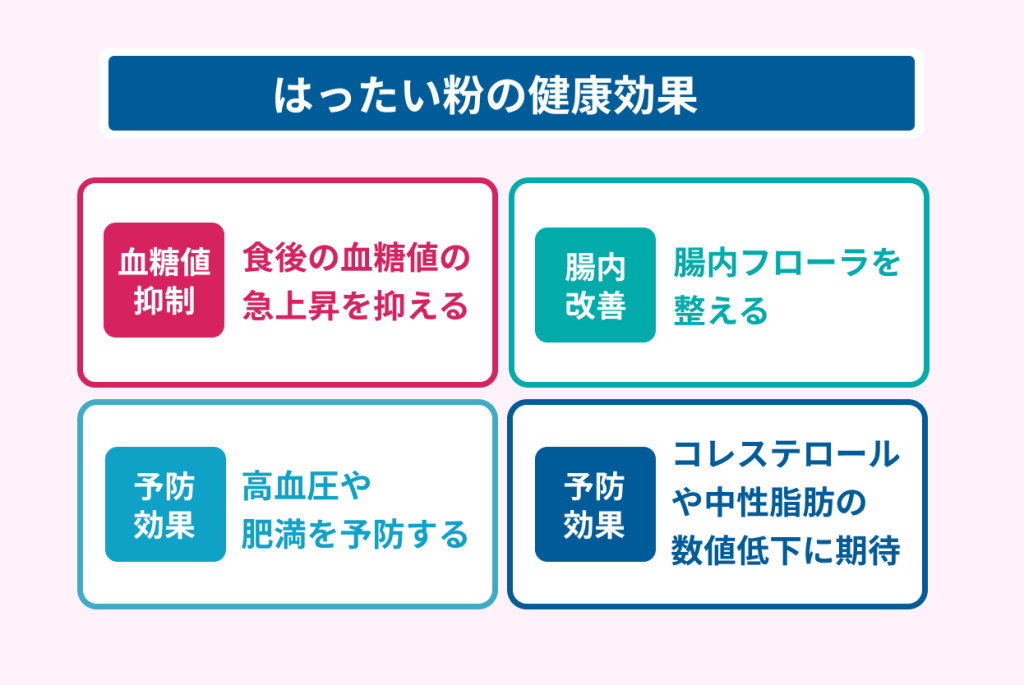

健康効果が得られるはったい粉は糖尿病の人に適した食品である

はったい粉には以下のような健康効果があり、糖尿病の人に適した食品です。

- 食後の血糖値が急激に上がるのを抑える

- 腸内環境を改善する

- 高血圧や肥満を予防できる

- コレステロール値や中性脂肪の値を下げる

糖尿病にはいくつか種類がありますが、日本の糖尿病患者のうち約95%が2型糖尿病です。

2型糖尿病には生活習慣が影響しているため、食事や運動などの見直しが求められます。

症状の改善には、血糖値コントロールが必要となります。

血糖値コントロールとは、血糖値をなるべく正常な数値に近づけることです。

治療は食事療法と運動療法を中心とし、症状に応じて薬物療法が行われます。

糖尿病だからといって食べてはいけない食品はありませんが、食事療法は食品選びが大切です。

ここでは、はったい粉が持つ健康効果について1つずつ解説します。

食後の血糖値が急激に上がるのを抑える効果がある

はったい粉はGI値が低く食物繊維が豊富なため、食後の血糖値が急激に上がるのを抑える効果があります。

低GI食品は、セカンドミール効果も期待できます。

低GI食品を食べると、次の食後の血糖値がおだやかに上昇します。

食事と食事の間隔が長く空いてしまう場合は、間食として低GI食品を食べるのも1つの方法です。

空腹時間が長すぎると早食いや過食につながり、血糖値に悪影響を与えます。

はったい粉を使ったお菓子は、糖尿病の人の間食に最適です。

糖尿病診療ガイドライン2024において、食物繊維の摂取は糖尿病患者の血糖値コントロールに有効とされています。

はったい粉は小麦粉の約6倍の食物繊維が含まれ、小麦粉の代わりとして使うと食物繊維を多く摂取できます。

血糖値の上昇を抑え、糖尿病の進行や合併症の予防に効果的です。

水溶性食物繊維は腸内環境を改善して腸内フローラを整える

水溶性食物繊維は腸内環境を改善し、腸内フローラのバランスを整える働きをします。

腸内細菌には、以下の3種類があります。

- 善玉菌

- 悪玉菌

- 日和見菌

腸内フローラのバランスが整うと、血糖値の改善につながります。

水溶性食物繊維のβグルカンは腸内細菌のえさとなり、善玉菌を増やすのに有効です。

善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑えて腸のぜん動運動を活発にします。

さらに、腸粘膜のバリア機能を高め、免疫力を向上させる働きもあります。

善玉菌の働きにより、便秘や慢性炎症を予防する効果が期待できるでしょう。

継続的な炎症は血糖値の上昇を招き、糖尿病の合併症を発症する原因となります。

善玉菌が多い人はインスリンの効きが良く、糖尿病の発症リスクが下がるという報告もあります。

水溶性食物繊維には高血圧や肥満を予防する効果もある

はったい粉に多く含まれる水溶性食物繊維には、高血圧や肥満を予防する効果もあります。

以下の効果は、肥満の予防に役立ちます。

- 便通を促進する

- 食べ過ぎを防ぐ

- 糖質や脂質の排出を助ける

便秘は、体重の増加や肥満につながります。

食物繊維の便通を促進する効果は、便秘の解消に役立ちます。

さらに食物繊維は満腹感を持続させ、食べ過ぎを防ぐのにも効果的です。

糖尿病の治療は食習慣が大きく影響し、体重や1日の摂取カロリーを管理する必要があります。

内臓肥満に高血糖や高血圧、脂質異常が重なった状態をメタボリックシンドロームと呼びます。

メタボリックシンドロームの診断基準は、以下のとおりです。

- おへその高さの腹囲が男性は85cm以上、女性は90cm以上である

- 血圧と血糖、脂質のうち2つ以上が基準値から外れている

参照元:e-ヘルスネット – 厚生労働省

メタボリックシンドロームは動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中のような命に関わる病気につながる恐れがあります。

コレステロールや中性脂肪の数値を下げる効果が期待できる

はったい粉はコレステロールや中性脂肪の数値を下げる効果が期待でき、糖尿病による合併症を予防できます。

糖尿病患者の中には、脂質異常症を併発している人も多くいます。

糖尿病の人が脂質異常症を併発すると、心臓病などを発症するリスクが高まります。

コレステロール値が高いと動脈硬化を引き起こし、症状の悪化につながります。

βグルカンにはコレステロール値を低下させる働きがあり、合併症の予防に効果的です。

血糖値が急激に上がるとインスリンが過剰に分泌され、余分な糖分が中性脂肪へと変わります。

インスリン抵抗性とはインスリンの分泌量が十分であるにもかかわらず、効きが悪くなった状態のことです。

インスリン抵抗性の状態が長く続くと糖尿病の症状が進行し、生活習慣病の発症につながります。

はったい粉の作用は、糖尿病患者の脂質をコントロールするのに役立つでしょう。

はったい粉には今回紹介したような健康効果が期待できるため、続けて食べ方を解説します。

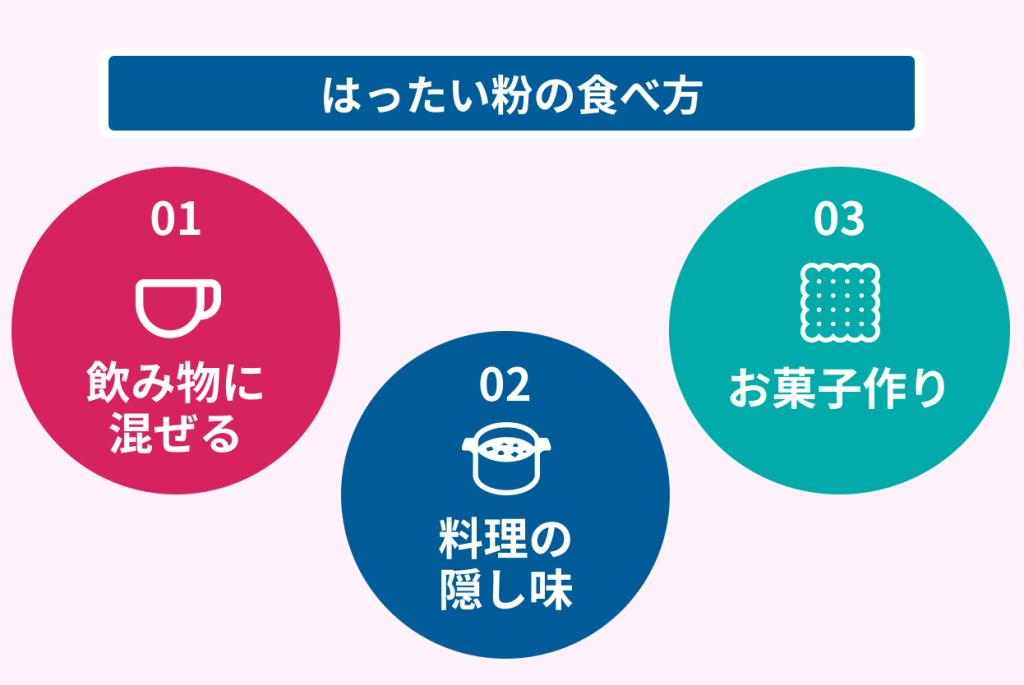

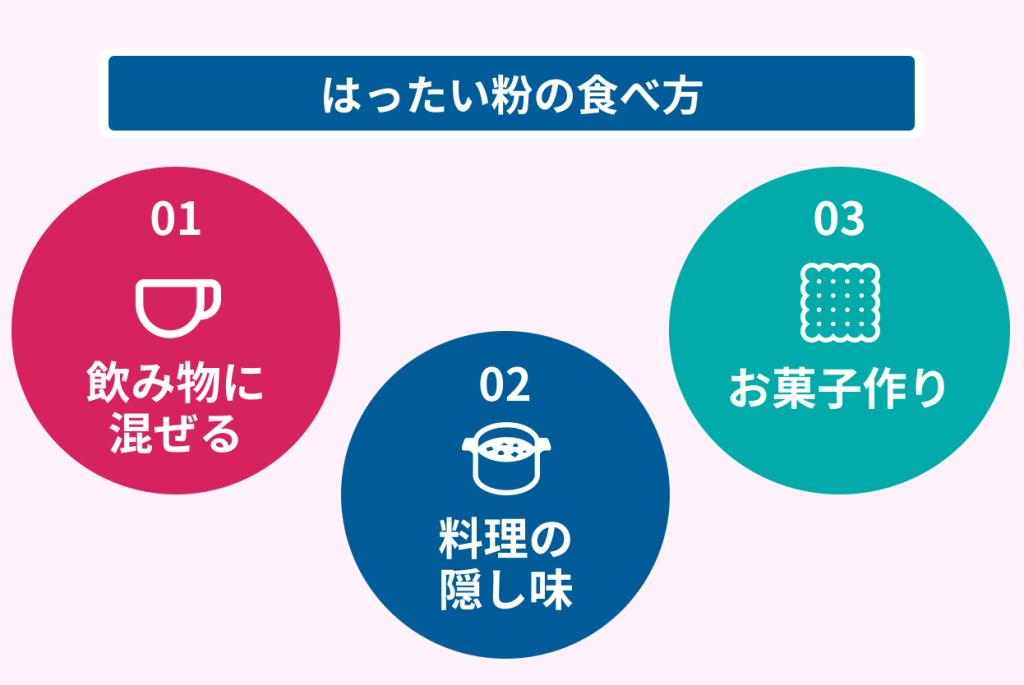

はったい粉を気軽に取り入れられる食ベ方は大きく分けて3つある

はったい粉を気軽に取り入れられる食べ方は、大きく分けて以下の3つがあります。

- 飲み物に混ぜて飲む

- 料理の隠し味に使う

- お菓子作りの材料に使う

はったい粉は大麦特有の香ばしさとやさしい甘みにより、素朴な味わいが感じられます。

栄養価が高く消化が良いという点から、赤ちゃんの離乳食や介護食にも向いています。

精製した小麦粉では取り除かれてしまう胚芽部分は、栄養が豊富です。

以前はよくお菓子として食べられており、年配の人には懐かしい味と感じる人もいるでしょう。

ここでは、はったい粉を気軽に取り入れられる食べ方を1つずつ解説します。

牛乳や豆乳などの飲み物に混ぜて飲むと習慣化できる

牛乳や豆乳などの飲み物に混ぜて飲むと簡単に習慣化できるため、毎日続けられます。

日常的に飲んでいる飲み物がある人は、少量のはったい粉を混ぜる方法で気軽に挑戦できます。

はったい粉を混ぜる飲み物の具体例は、以下のとおりです。

- 牛乳

- 豆乳

- コーヒー

- ココア

- 甘酒など

温かい飲み物のほうが粉っぽさを感じず、慣れていない人も比較的抵抗を感じないでしょう。

味のある飲み物ではなく、お湯に混ぜて飲む方法もあります。

はったい粉は水分をよく吸収するため、お湯を少しずつ混ぜるのがポイントです。

好みではちみつや砂糖、きなこなどを加えるとおいしく召し上がれます。

飲み物は食事のタイミングと関係なく摂取でき、自分の好きなタイミングで取り入れられます。

カレーやシチューなど日常で作る料理の隠し味として使う

カレーやシチューなど、日常で作る料理の隠し味として使うのも1つの方法です。

くせが少なく、幅広い料理に活用できます。

サラダのドレッシングやハンバーグのつなぎにするなど、さまざまな活用法があります。

調理法を変えずに、小麦粉や片栗粉の代わりとして使うと簡単です。

パサついてしまう場合は、はったい粉の割合を減らして他の粉と混ぜて固さを調整します。

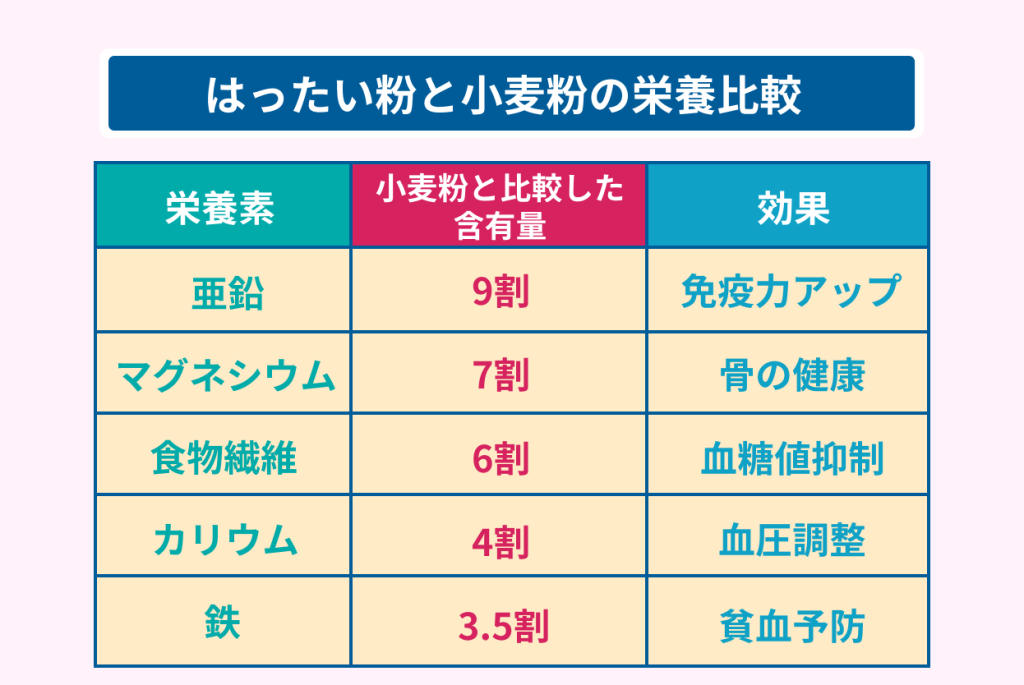

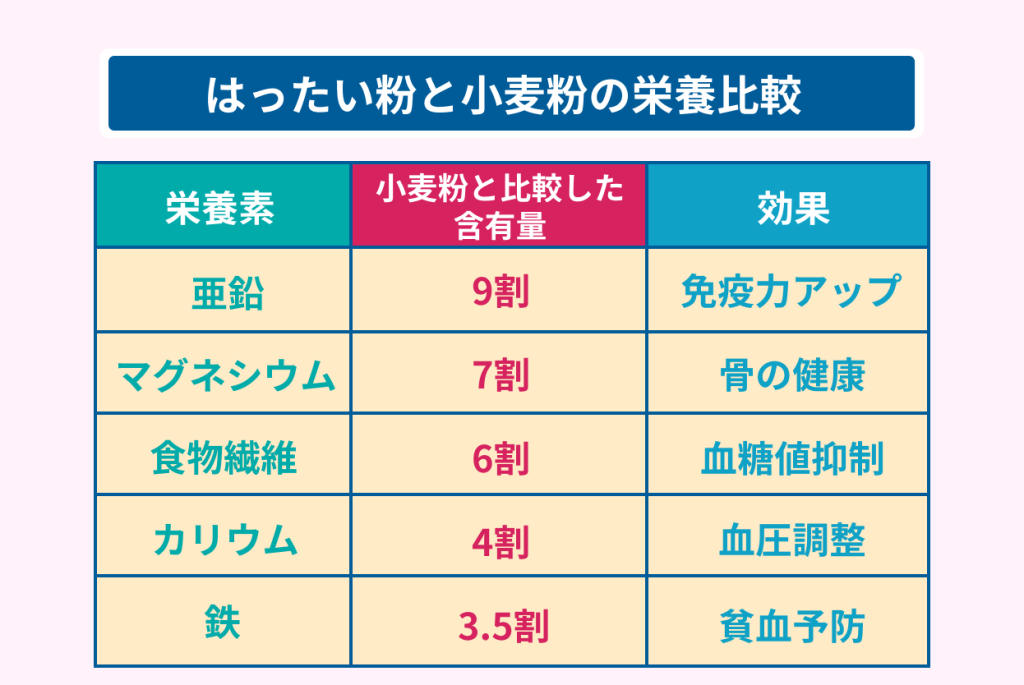

はったい粉は栄養価が高く、小麦粉と比較した栄養素は以下のとおりです。

| 栄養素 | 小麦粉と比較した含有量 |

|---|---|

| 亜鉛 | 9倍 |

| マグネシウム | 7倍 |

| 食物繊維 | 6倍 |

| カリウム | 4倍 |

| 鉄 | 3.5倍 |

小麦粉や片栗粉と置き換えて使うと、栄養価が高くなります。

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなど心がけましょう。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

いろいろなお菓子を作る材料に適した食品である

はったい粉は洋菓子から和菓子まで、いろいろなお菓子を作る材料に適した食品です。

クッキーなどの焼き菓子やパンケーキを作る場合は、小麦粉をはったい粉に置き換えて使います。

サクサクとした食感や大麦の香ばしさが加わり、小麦粉のみで作る場合と違う風味を味わえるでしょう。

和菓子屋では落雁(らくがん)や饅頭の材料に使われていますが、自宅では団子や餅などを作るのに使えます。

白玉粉や片栗粉と混ぜ、水を加えて練ると粘りが出ます。

よりシンプルな食べ方は、はったい粉に水やお茶を混ぜて練って食べる方法です。

甘さが足りない場合は、砂糖やはちみつを好みで加えます。

自分で作ると砂糖の量を調整できるため、糖質の減量が可能です。

はったい粉を使ったお菓子は市販のお菓子に比べてGI値が低く、糖尿病患者の間食にも向いています。

栄養価が高く健康効果が得られるはったい粉は糖尿病の人に適している

栄養価が高く健康効果が得られるはったい粉は、血糖値にも良い影響を与えるため、糖尿病の人に適しています。

GI値が低く、食物繊維が豊富に含まれているのが特徴です。

特に水溶性食物繊維には血糖値の急上昇を防ぐ働きがあり、血糖値コントロールに役立ちます。

水溶性食物繊維のβグルカンには満腹感を持続させ、コレステロール値を下げる効果が期待できます。

高血圧や肥満を防ぐ効果もあり、糖尿病の合併症予防にも有効です。

はったい粉の食べ方には飲み物に混ぜたり、料理の隠し味に使ったりする方法があります。

お菓子作りにも活用が可能で、糖尿病の人の間食にも向いています。

糖尿病の人や血糖値が高めの人は、はったい粉を毎日の食事に取り入れてみましょう。