いちじくは甘い果物のため糖尿病には不向きだろう、そう思っている人も多いのではないでしょうか。

実はいちじくには、糖尿病予防や管理に役立つ成分が多く含まれており、糖尿病の食事療法において注目されている食材です。

今回は、いちじくと糖尿病の食事管理がどのように関係するのかを詳しく解説します。

- いちじくに含まれる栄養素が血糖値の上昇を緩やかにする

- 生いちじくと乾燥いちじくの栄養価と、摂取エネルギーや単位数

- 朝食に低GI食品と併用して摂取すると相乗効果が得られる

- いちじく葉も世界的に注目されている

いちじくが好きな人や糖尿病の予防や管理を適切に行いたい人は、最後までご覧ください。

いちじくは血糖値の急上昇を抑える効果をもつ果物である

いちじくには100gあたり1.9gの食物繊維が含まれており、この働きにより糖の吸収速度が緩やかになります。

一般的に糖尿病の血糖管理において甘味は、急激に血糖値を上昇させるため避けられます。

しかし、いちじくは栄養価が高く自然な甘味があるにもかかわらず、血糖値の上昇は緩やかです。

したがって、いちじくは糖尿病の食事管理で注目されています。

さらに、食物繊維だけでなく重要な栄養素が多数含まれており、豊富な栄養価があります。

参照元:果実類/いちじく/生 – 01.一般成分表-無機質-ビタミン類

いちじくは糖尿病対策になる栄養素が豊富に含まれている

特に糖尿病対策として注目される栄養素は、食物繊維や酵素、ポリフェノールです。

いちじくには、腸の働きを助ける効果をもつ水溶性食物繊維のペクチンが含まれます。

ペクチンは、胃や腸でゲル状になるため食物の消化管内の移動を遅らせ、血糖値の急上昇を防ぐ効果のある食物繊維です。

他にもいちじくには、フィシンと呼ばれるタンパク質分解酵素が含まれ、肉などと一緒に摂取するとタンパク質分解を進めます。

フィシンは、いちじくと一緒に摂取された食物の消化や栄養吸収を助け、代謝機能を支える成分です。

さらにいちじくには、強い抗酸化作用のあるアントシアニンと呼ばれるポリフェノールが含まれており、活性酵素を作られにくくする働きがあります。

活性酵素は過剰に増えると体内の組織や細胞を酸化させ活動を阻害するため、アントシアニンの抗酸化作用は、組織や細胞の老化を防ぐために重要です。

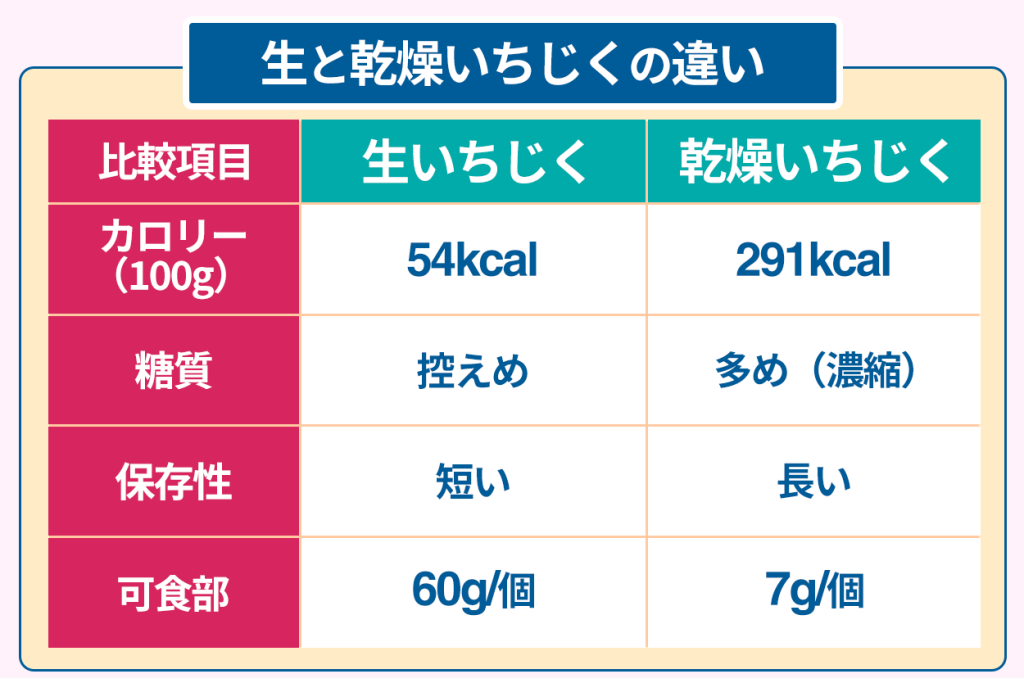

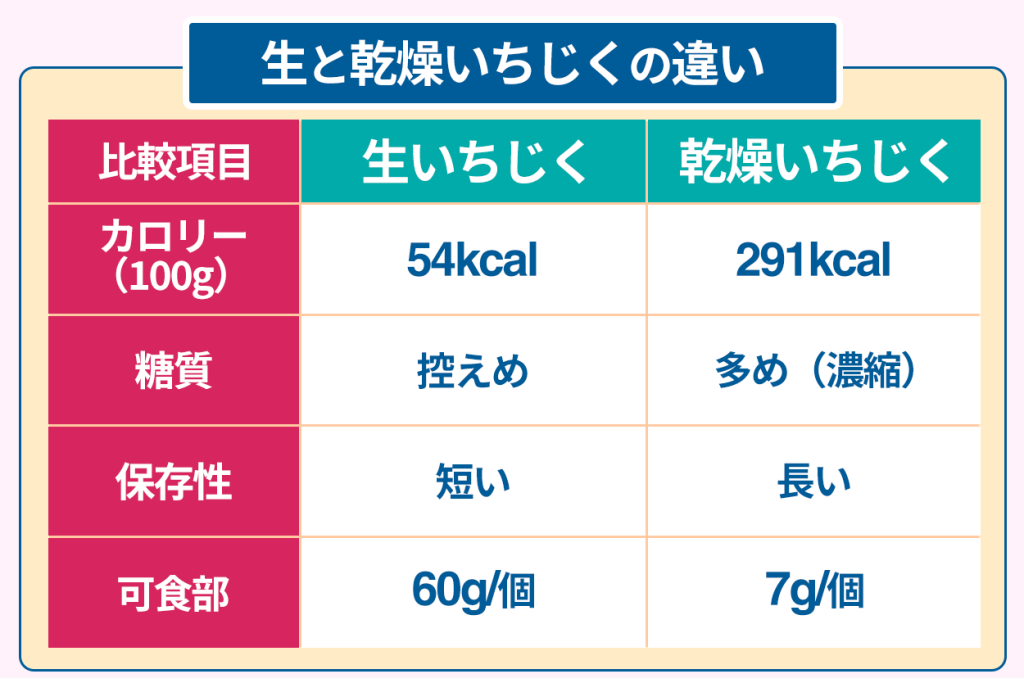

乾燥いちじくは生のいちじくから水分が抜けて栄養価が凝縮され、少量の摂取でも栄養価がしっかり補給できます。

しかし、糖質の含有量も高い傾向があり、摂取量には配慮が必要です。

生のいちじくは水分量が多いため果糖の吸収速度が抑制されますが、乾燥いちじくに比べて長期保存には向きません。

どちらも、上手に日々の食事に取り入れる必要があります。

参照元:第2章 日本食品標準成分表 PDF(日本語版):文部科学省

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材もぜひ取り入れてみてください。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

いちじくを糖尿病対策として取り入れる時はエネルギー量や栄養バランスを考慮する

糖尿病の診断を受けている場合、1日のエネルギー量の計算や栄養バランスの考慮が必要です。

1日の摂取エネルギー計算は身長や体重、1日の活動量から算出され、摂取エネルギー量に応じていちじくの摂取量を考慮します。

さらにはエネルギー量だけではなく栄養バランスも考慮する必要があり、糖質も意識して他の食材とのバランス調整が求められます。

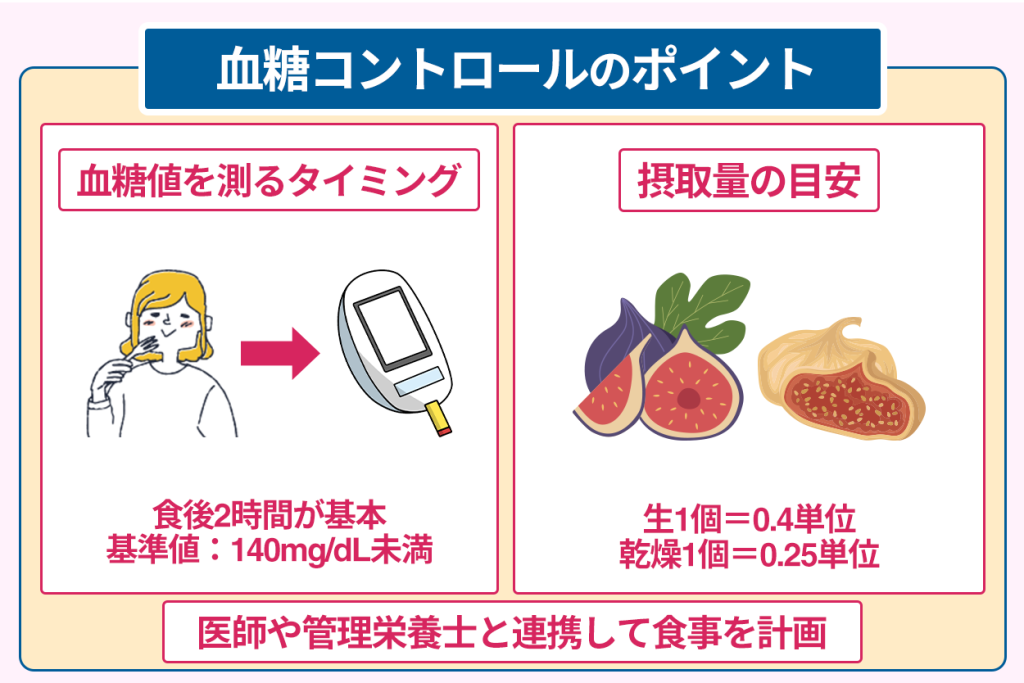

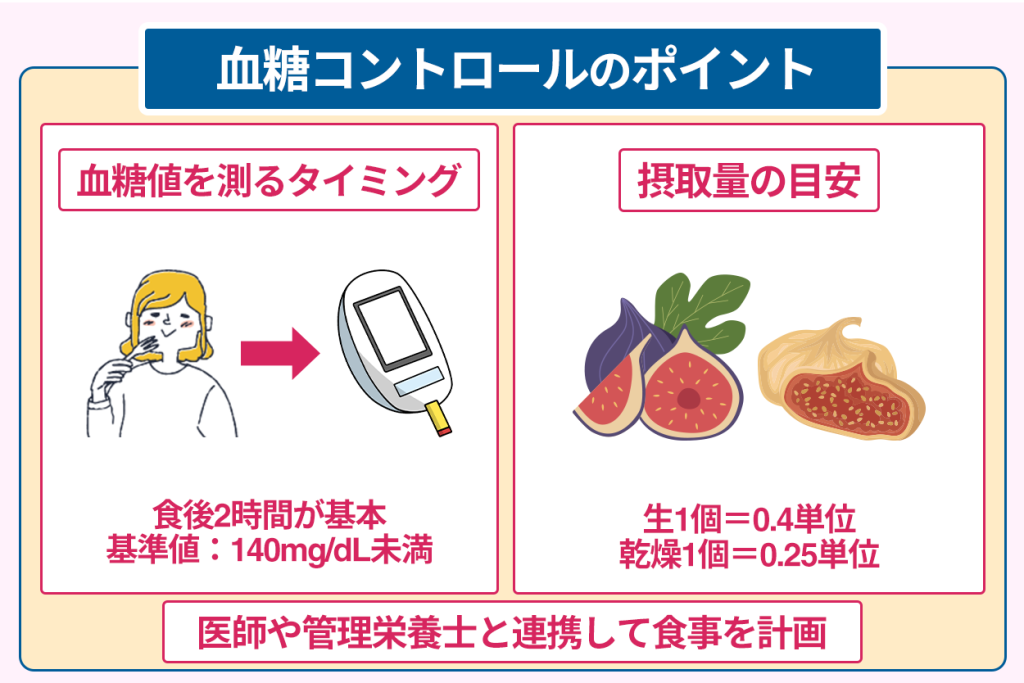

ひとりで計算し調整するのはとても大変であるため、医師や管理栄養士と連携して食事を計画する配慮が重要です。

適切な摂取量であるかを確認する方法として、食後2時間の血糖測定があります。

食後は誰でも一時的に血糖値が上がりますが、通常はインスリンが分泌され、2時間以内に正常値となります。

食後2時間後の血糖値変化を定期的に確認する習慣が、適切な摂取量の管理につながります。

ここで、いちじくの摂取単位の把握も重要です。

| 100gあたりのkcal数 | 1個あたりの単位数 | |

|---|---|---|

| 生いちじく | 54 | 0.4 |

| 乾燥いちじく | 291 | 0.25 |

生のいちじくは1個あたりの可食部を60g、乾燥いちじくは1個あたり7gとしています。

摂取単位の把握によって、日々の食事の継続的な改善ができます。

さらに栄養バランスを考慮するにあたって注目されるのは、いちじくと併用して摂取すると相乗効果が得られる食品です。

参照元:糖尿病の食事のはなし(基本編)

いちじくは朝食に低GI食品と一緒に摂取すると相乗効果が得られる

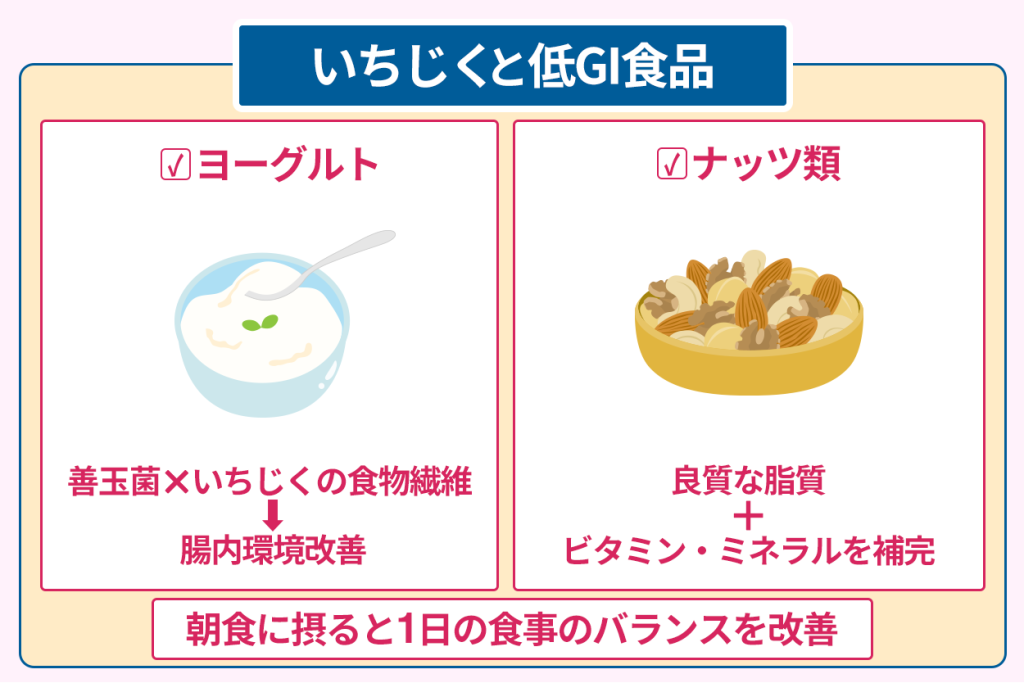

低GI食品の中でも、ヨーグルトやナッツ類は特にいちじくと相乗効果があります。

ヨーグルトには乳酸菌が豊富に含まれているため、腸内の善玉菌を増やします。

腸内環境が整うとインスリン感受性も改善し、血糖値の安定化につながります。

いちじくに自然な甘みがあるため、ヨーグルトは無糖のものや高タンパクのものが最適です。

ナッツ類には良質な脂質が含まれており、一方いちじくにはビタミンやミネラルが豊富に含まれています。

2つを組み合わせるとお互いに不足しがちな栄養素を補い合うため、栄養バランスを整えるには非常に有効です。

低GI食品とは、食後血糖値の上昇度合いが緩やかな食品のことで、他にもオートミールやライ麦パンなどがあります。

低GI食品の併用は食事の満足感が得られる上に、血糖値の上昇も防ぎます。

もちろん、野菜や果物とも組み合わせるとさらに良いでしょう。

特に朝食でいちじくと低GI食品の組み合わせを意識して摂取すると、1日の食事のバランスを改善できます。

他にもいちじくを摂取する際、考慮すべき点があります。

いちじくを糖尿病対策として取り入れる時は体質や治療計画を考慮する

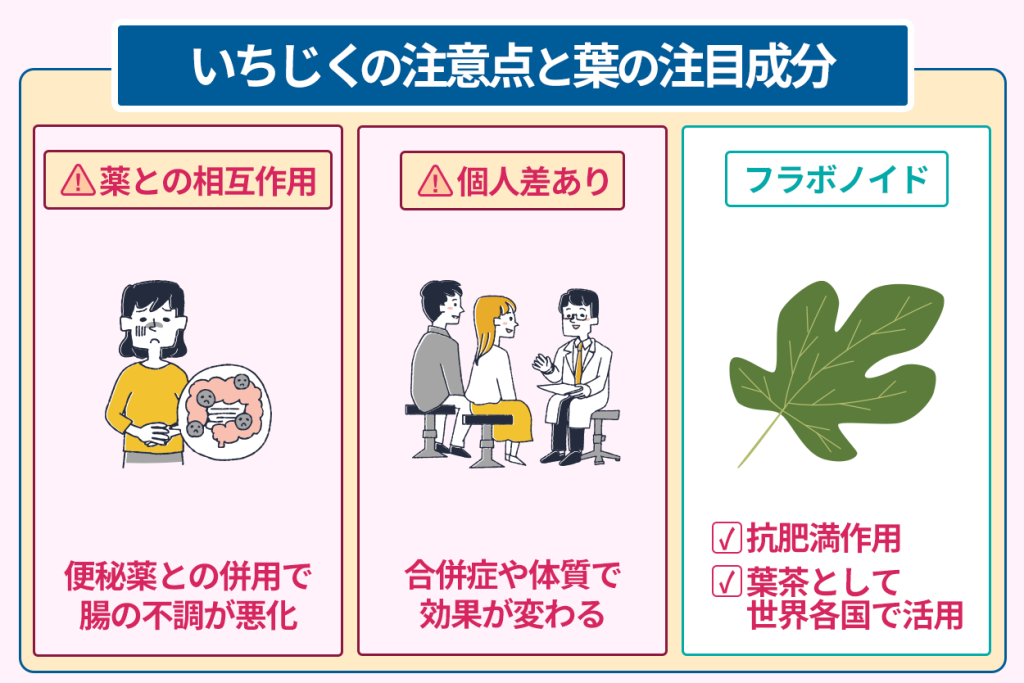

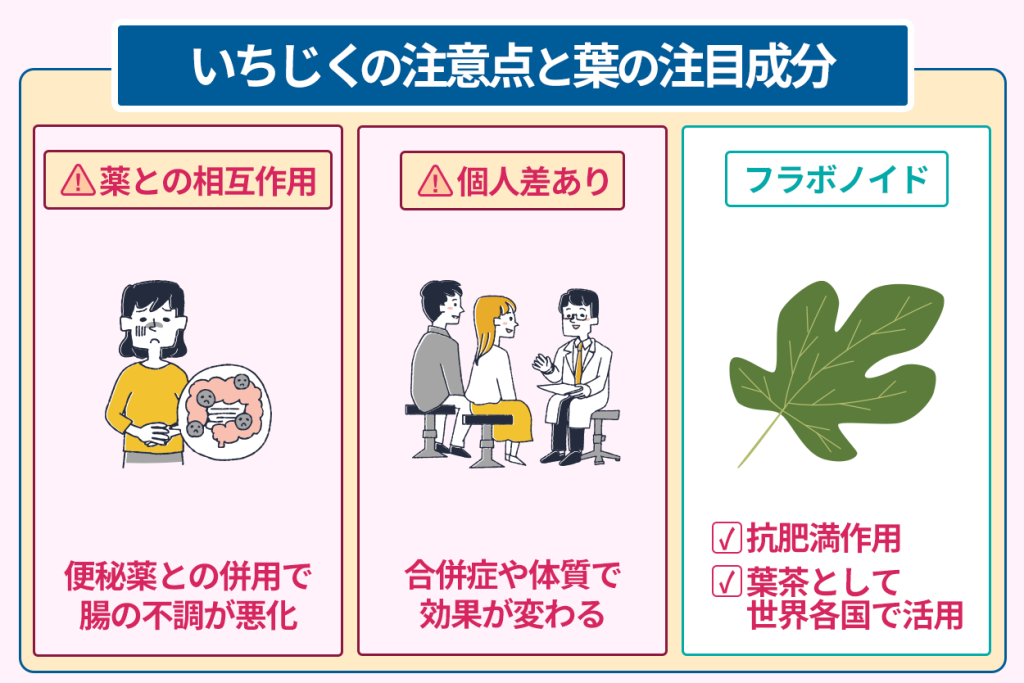

いちじくは、特定の薬剤と相互作用を起こす場合があります。

例えば、いちじくと便秘薬を同時に摂取すると腸の不調が悪化する可能性があります。

普段から服用している薬も考慮し、かかりつけ医と相談した上でいちじくを毎日の食事に取り入れましょう。

さらに糖尿病の重症度や合併症の有無によってもいちじくの効果は異なり、一人ひとりの体質も異なるため、個人に応じた栄養管理が求められます。

治療に役立つのは、いちじくの実だけではありません。

・食後や空腹時の血糖値を抑制する

・インスリンの効き目を高め分泌を促す

など、糖尿病予防におけるポリフェノールの研究が進んでいます。

ぜひ、こちらの記事も確認してみてください。

薬科大学・国立大学が注目するポリフェノール研究

いちじくの葉に含まれる成分は様々な国で糖尿病対策のために研究されている

いちじくの葉に含まれるフラボノイドも、糖代謝との関係性が研究されています。

いちじく葉茶が、糖尿病サポート目的で用いられている国もあります。

例えばイタリアの、朝食にいちじく葉茶を摂取するとインスリン投与量が低下した、との研究です。

さらに韓国でもいちじく葉茶が伝統茶といわれて親しまれ、フランスではオーガニックハーブティーとして好まれています。

いちじく葉茶は、今後の臨床研究によってさらに新たな活用方法が明らかになるでしょう。

Hypoglycemic action of an oral fig-leaf decoction in type-I diabetic patients – PubMed

いちじくは糖尿病対策に役立つ食品として期待されている

いちじくは、栄養バランスに優れた自然食材として食事に組み込む意義があり、今後も血糖コントロールを支援する補助的要素として期待されます。

食事療法は糖尿病予防や管理において、重要な役割を果たします。

糖尿病治療としては、食事療法以外にも薬物療法や運動療法などがあります。

他の治療と併用しながら、こちらの記事を参考にして糖尿病における食事療法について理解を深めましょう。