中高年を中心に多くの人が悩んでいる指の関節トラブルは、糖尿病との関連性が示唆されているのをご存じでしょうか。

指の関節トラブルで代表的なのは指が曲がらなくなったり、手や指が真っ直ぐな状態を保てなくなったりする症状です。

手や指の関節性疾患は特に閉経後の女性が発症する傾向にありますが、原因は女性ホルモンの分泌量の低下だけではありません。。

ばね指や手根管症候群をはじめ、指が曲がらなくなる症状があらわれる病気は1型糖尿病や2型糖尿病と関連しています。

本記事では糖尿病になるとなぜ指が曲がらなくなるのかについて、考えられる原因とあらかじめ知っておきたい対策について解説します。

糖尿病が手首や指の関節に影響する知識をあらかじめ備えておき、予防や治療に役立ててください。

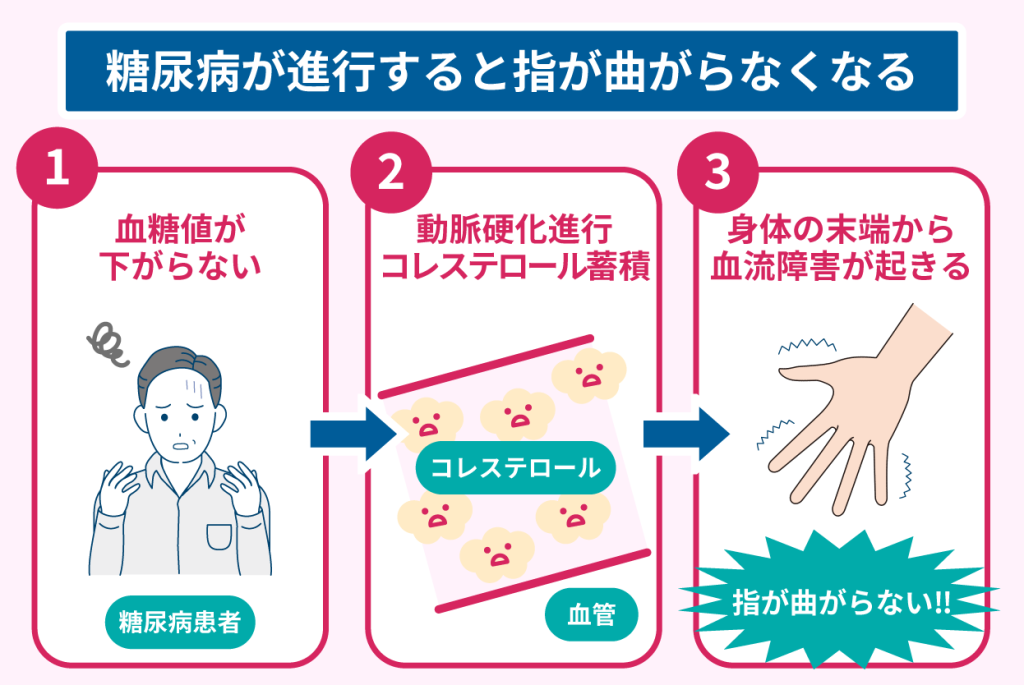

糖尿病の進行により手先の血流が悪化して指が曲がらなくなる

糖尿病は身体がインスリンを正常に分泌できなかったり、インスリンの働きが低下して血糖値を下げられなくなる病気です。

糖尿病患者は血糖値が下がらない状態に伴い、動脈硬化の進行や血管内へのコレステロールの蓄積により、血流障害を起こしているケースが少なくありません。

血流障害が起こると身体の各臓器や血管、神経に必要な栄養や酸素が供給されなくなり神経障害や各臓器の機能が低下につながります。

上述したメカニズムにより手や指を動かす関節周囲に血流障害が発生した結果として起こるのが、手や指が曲がらなくなる症状です。

糖尿病と手指の関節にどのような関係があるのかを理解し、手指が曲がらなくなった場合にとるべき対処法や治療、予防の知識を身につけておきましょう。

糖尿病による血管の変化と手指の関節には密接な関係がある

手指の関節性疾患にはデュピュイトラン拘縮やばね指といった疾患があり、このような病気の発症は糖尿病の進行と深く関わっています。

私たちの身体には首から指先にかけて多くの神経が脊髄から分布しており、指先の神経は手首にある正中神経が細かく枝分かれしたものです。

血管も神経と同様に身体の中心である心臓に近いものは太く、心臓から離れるにしたがって次第に細くなります。

細い血管や神経は血流の低下や詰まりの影響を受けやすく、糖尿病の進行で血流が悪化すると容易に感覚が麻痺したり身体を動かせなくなったりします。

身体の各部位で心臓から遠い位置にある指先は、神経そのものはもちろん神経に必要な酸素や栄養を供給している血管も細いのが特徴です。

私たちの身体は筋肉や腱、関節が相互に影響し合って動いています。

筋肉の収縮により発生した力を腱が骨に伝達し、その力を利用して骨が関節を利用しながら身体を動かします。

筋肉と骨の繋ぎの役目を担う腱はもともと血流が乏しい場所にありますが、腱に負担が生じた場合は修復するには血液中の酸素や栄養が必要です。

さらに骨と骨の間に位置する関節は、体重を支えたり身体を動かしたりする過程で骨同士がぶつかるのを防ぎ、動作を滑らかにする役目があります。

何らかの原因により筋肉に負担が生じた状態で身体を動かした際、筋肉から発生した疲労物質は関節周囲の血管を経て体外に排出されます。

しかし糖尿病が進行して関節周囲の血管の流れが悪くなると、関節周囲に蓄積した疲労物質を体外に排出できません。

血行障害によって関節周囲に蓄積した疲労物質は、結果的に関節周囲の腱や筋肉を緊張させたり炎症を起こしたりします。

特に、関節を動かす機会が多い手指には糖尿病に関連した複数の関節性疾患があるため、どのようなものがあるのかあらかじめ知っておくとよいでしょう。

指が曲がらない場合に考えられる疾患は複数存在している

糖尿病を患っている人のなかにはばね指と診断される人もいますが、指が曲がらない原因はばね指だけではありません。

上記に挙げた疾患はいずれも血行障害や神経障害との関連性が指摘されており、糖尿病患者の場合は病気の進行に伴い発症リスクが上昇します。

さらに糖尿病患者の腱や腱鞘は長期的な高血糖の持続によって組織が硬くなり、一般成人よりも厚く変化するのが特徴です。

そのため腱の滑りが悪くなったりスムーズに動かせなくなったりして、腱鞘炎やばね指などを起こすリスクが高くなります。

前述した変化によって糖尿病患者の手指や手首に起こる代表的な関節性疾患は、以下のようなものがあります。

- ばね指

- 手根管症候群

- デュピュイトラン拘縮

- へバーデン結節

上記の関節性疾患のうち、デュピュイトラン拘縮は糖尿病患者に多く見られる関節拘縮のひとつです。

デュピュイトラン拘縮と糖代謝異常の関係性を理解し、日常生活への影響を最小限に留められるように対策を立てましょう。

デュピュイトラン拘縮は血流障害や神経障害との関係が指摘されている

デュピュイトラン拘縮は、手のひらの皮下にある手掌腱膜が線維のように厚くなった結果、手掌腱膜の組織が縮んで指が次第に変形していく状態です。

デュピュイトラン拘縮の発症は糖尿病による微小血管障害や、神経障害との関連性が指摘されています。

手掌腱膜は前腕を走行する長掌筋腱という細長い腱と繋がっており、長掌筋腱が5本の指に向かって扇の骨組みのように広がっています。

手掌腱膜は結合組織で構成されており、糖尿病はこの結合組織に異常をきたす疾患であると指摘されています。

血流障害に伴う神経障害が起きると手掌腱膜をうまく使えず、手掌自体の動きにも影響が出てきます。

さらに遺伝的なものや性別、人種といった要因が重なった結果、デュピュイトラン拘縮が起こるのではないかといわれています。

しかしデュピュイトラン拘縮が起こる原因や仕組みは、現代の医学で明確に解明されていないのが現状です。

デュピュイトラン拘縮の初期症状を知って早期に受診する

早期発見と早期治療がその後のQOLを左右するデュピュイトラン拘縮は、初期症状を知って早い段階で医療機関を受診するのが大切です。

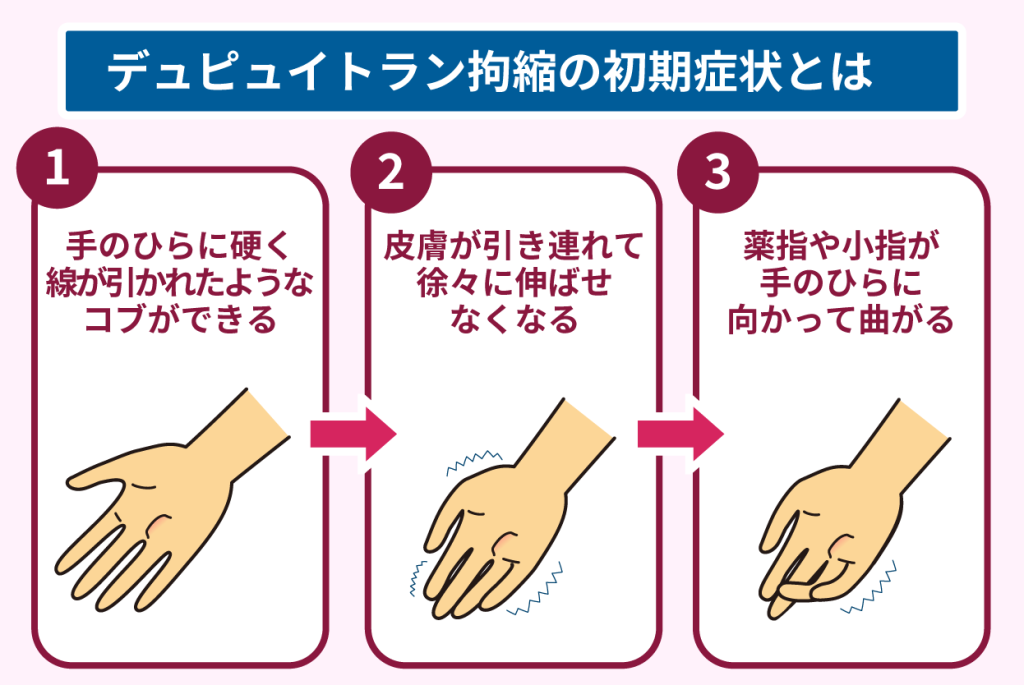

人間の手のひらはものを握る、掴むといった特性から皮膚が容易に伸びない構造です。

この構造上の特徴が拘縮に反映され、手掌腱膜が肥厚し縮んで行くにしたがって皮膚が引き連れて徐々に伸ばせなくなります。

さらに手掌腱膜の萎縮に伴い、薬指や小指が手のひらに向かって曲がるという変化が見られますが痛みなどはありません。

デュピュイトラン拘縮は、治療せずに放置すると日常生活においてさまざまな影響を及ぼします。

デュピュイトラン拘縮は手のひらの腱膜が縮み、それに伴って指が曲がり動きづらくなるため、以下のような動作が難しくなります。

- 字を書くなどの細かい作業

- 洗顔や手を洗うなどの動作

- はさみを持つなどの握る作業

上記に挙げた動作のほかにも、治療せずに放置しておくとさまざまな動作に支障をきたすため日頃から気にかけておくのが大切です。

早い段階で発見できた場合は保存的治療が有効とされているため、症状を感じた際には早めの受診を心がけましょう。

保存的治療に効果がない場合はこわばった腱膜を切開し、皮膚の引き攣った状態を解く外科的手術を行います。

ほかにもマッサージなどで血行を改善させて進行を遅らせる方法もありますが、自然治癒の可能性は低いため、保存治療が可能な早い段階で受診するのが大切です。

自覚症状がある人は早めに整形外科を受診し、適切に治療してください。

糖尿病の進行による末梢神経障害と手指の運動異常の関係

糖尿病が進行して末梢神経障害を起こすと、手指の運動異常を障害するリスクが高くなるといわれています。

糖尿病により手指が動かなくなるのは、糖尿病性ニューロパチーという合併症が代表的な症状です。

末梢神経とは、脳や脊髄以外の身体の各部分の機能を維持したり身体を動かしたりする働きをもつ神経のことです。

上記のほかにも、末梢神経は皮膚や粘膜を通じて得た触覚や痛覚、視覚などから得た情報を脳に伝える重要な役割を担っています。

これらの神経が正常に働くには、その周囲にある毛細血管から供給される十分な酸素や栄養素が欠かせません。

しかし、糖尿病が進行してインスリン分泌量が不足したり十分な働きが出来なくなったりすると、高血糖が持続します。

血液中に余分な糖が蓄積されて起こる高血糖は血液をドロドロにし、結果的に動脈硬化を招きます。

動脈硬化の進行で血管が詰まると、その場所の血管が栄養する組織や細胞に十分な酸素や栄養を供給できなくなります。

結果的に、詰まった場所に関連する臓器や四肢といった身体の至るところの機能が低下し、さまざまな病気を引き起こします。

しかしデュピュイトラン拘縮などの疾患は、糖尿病性ニューロパチー以外にも原因があります。

思い当たる症状を自覚した場合は、糖尿病性ニューロパチーによるものと自己判断せず、医療機関で必ず検査を行ってください。

糖尿病性ニューロパチーはばね指の発症にも深く関わっている

糖尿病性ニューロパチーは、ばね指の原因になりうる糖尿病合併症だといわれています。

糖尿病の進行で高血糖が持続していると腱や腱鞘をつくるコラーゲン繊維が硬く肥厚し、腱が厚く変性した部分に炎症が起こります。

糖尿病性ニューロパチーを起こすと腱や腱鞘への血流が障害され、栄養や酸素の供給不足を起こします。

さらに炎症が起きている腱には炎症反応によって産生された老廃物が蓄積されているため、老廃物がうまく排出されません。

上記のような悪循環によって腱の炎症が治らず、結果的に腱の可動性が失われて指の曲げ伸ばしがスムーズに行えないばね指が起こります。

ばね指は親指や中指、薬指がほとんどで、MP関節といわれる指の付け根にある関節で発生します。

腱鞘炎は指を動かす機会が少なく血流も穏やかな明け方に自覚し、指を動かす機会が多い日中になると徐々に軽減していきます。

腱鞘炎を放置すると前述したばね指症状が出現し、徐々に指が動かなくなるため早期発見と早期治療が大切です。

指が曲がらない症状がある場合は検査による原因の特定が必要

指が曲がらなくなる症状に関連した疾患は、デュピュイトラン拘縮やばね指以外のものも存在します。

指が曲がらない症状を放置しておくと徐々に指が動かなくなり、最終的に字を書いたり食事をしたりする動作にも支障をきたします。

指が曲がらない症状を自覚した際は、決して放置せず早い段階で適切な治療を行うのが大切です。

デュピュイトラン拘縮やばね指といった関節性疾患の早期治療は、重症化を防いだり症状を改善したりする効果があります。

早期治療にたどり着くには早い段階で正確に診断する必要があり、そのためには専門医による診察や検査が欠かせません。

心配な症状や思い当たる症状を自覚している人は、整形外科を一度受診してみてはいかがでしょうか。

手や指の関節性疾患を診断する際はいくつかの検査が必要となる

どの疾患においても正確な治療に辿り着くには、いくつかの検査を重ねて疑わしいとされる疾患との区別が必要です。

病気を診断して正しく検査するには症状や視診、問診だけではなく、客観的なデータの活用が必要です。

精密検査は症状の原因をはっきりさせるだけでなく、診断した疾患に対する適切な治療法を選択する際の判断材料にもなります。

以下に示す検査は、ばね指やデュピュイトラン拘縮といった疾患を診断する際に行う代表的な検査です。

- 超音波検査

- レントゲン検査

- MRI検査

- 血液検査

- 神経伝達速度検査

- テーブルトップテスト

上記に示した検査を全て行うのではなく、症状を自覚している人の状態に応じて必要な検査を選択します。

特に血液検査では血糖やHbA1cを測定するケースもあり、関節性疾患の検査で初めて糖尿病に罹患していると発覚する人も少なくありません。

もともと糖尿病の治療をしている人は、血液検査を行い糖尿病の進行具合や治療を再評価する場合もあります。

神経伝達速度検査には末梢神経障害の有無を調べる目的があり、運動神経や感覚神経に電気刺激を与えて筋肉の収縮具合や刺激に対する反応を調べます。

神経伝達速度検査やテーブルトップテストは血液検査やレントゲン、超音波検査などほかの検査と組み合わせて行います。

そして実施した検査の結果に基づいて診断し、病気の進行具合や進行具合に適した治療法などを総合的に評価していきます。

検査から診断までには数日かかるケースもあるため、スケジュールに余裕を持って医療機関を受診しましょう。

セルフケアや血糖コントロールを通して指の障害を予防する

糖尿病に関連した神経障害で指が曲がらなくなる現象は、糖尿病治療だけでなく日常のセルフケアが症状の進行を左右します。

特にはっきりとした予防法が確立されていないデュピュイトラン拘縮を予防するには、血糖コントロールが欠かせません。

一方で予防法が確立されているばね指やへバーデン結節などを防ぐには、血糖コントロールに加えてセルフケアを行うのも重要です。

普段の生活で何気なく行っている指先の動かし方が、予期せず指の関節に負担をかけている場合もあります。

指を健康に保つためには血糖コントロールだけでなく、指の動かし方にも気を配りながら生活してみてください。

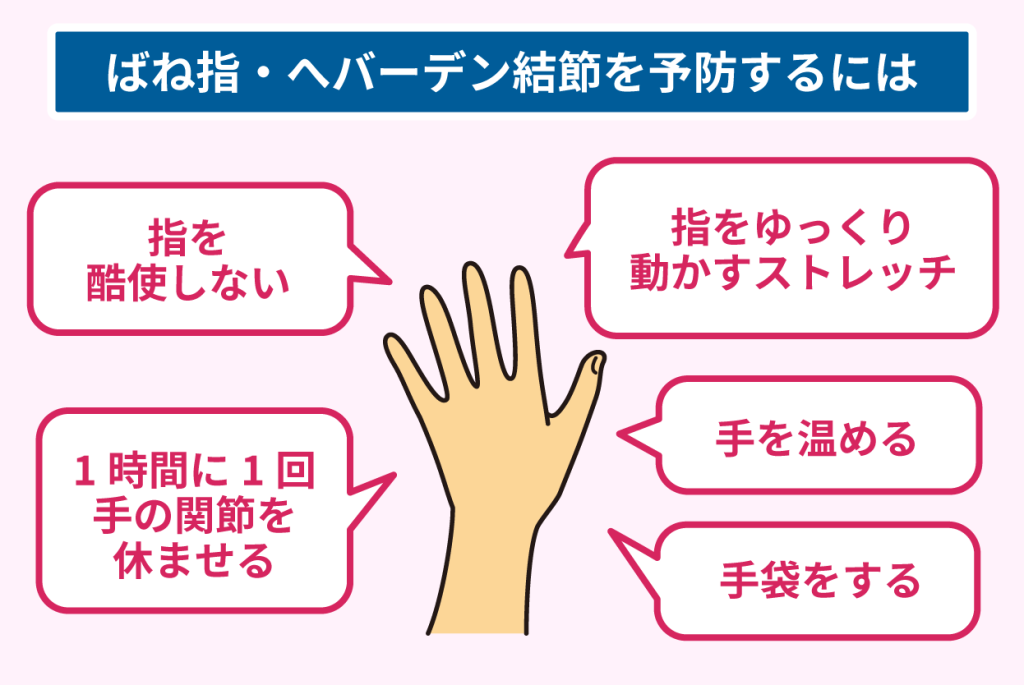

ばね指などの予防は指の使い方の工夫やストレッチが効果的である

ばね指やへバーデン結節に対して指の使い方を工夫したり、日常的にストレッチを行ったりするのは一定の予防効果があるといわれています。

ばね指やへバーデン結節はどちらも指の腱や腱鞘にかかる負担が大きい場合や、指を酷使しすぎた結果起こりうる疾患です。

特にパソコンのキーボード操作や手を同じように動かし続ける動作、指を酷使する動作などが腱と腱鞘に摩擦が生じて炎症を起こします。

腱と腱鞘に摩擦が生じないような手の動かし方に変えてみたり、手を酷使する場合にはこまめに休憩を挟んだりして指先の負担を軽減するのが大切です。

特にパソコン作業で長時間キーボードを打つ動作、ゴルフやテニスなど長時間何かを握る動作は手に負担がかかります。

手の関節に負担がかかる動作を行うときは、1時間に1回ほど休憩する時間を設けるとよいでしょう。

ほかにも指をゆっくりと動かしてストレッチしたり、手を温めたりして血流を促してみるのも効果的です。

女性の場合は閉経に伴う女性ホルモンの分泌量低下が、ばね指やへバーデン結節を誘発するケースもあります。

閉経後はより一層手先の変化に気を配り、少しでも異変を感じた場合は早めに整形外科を受診するのが重要です。

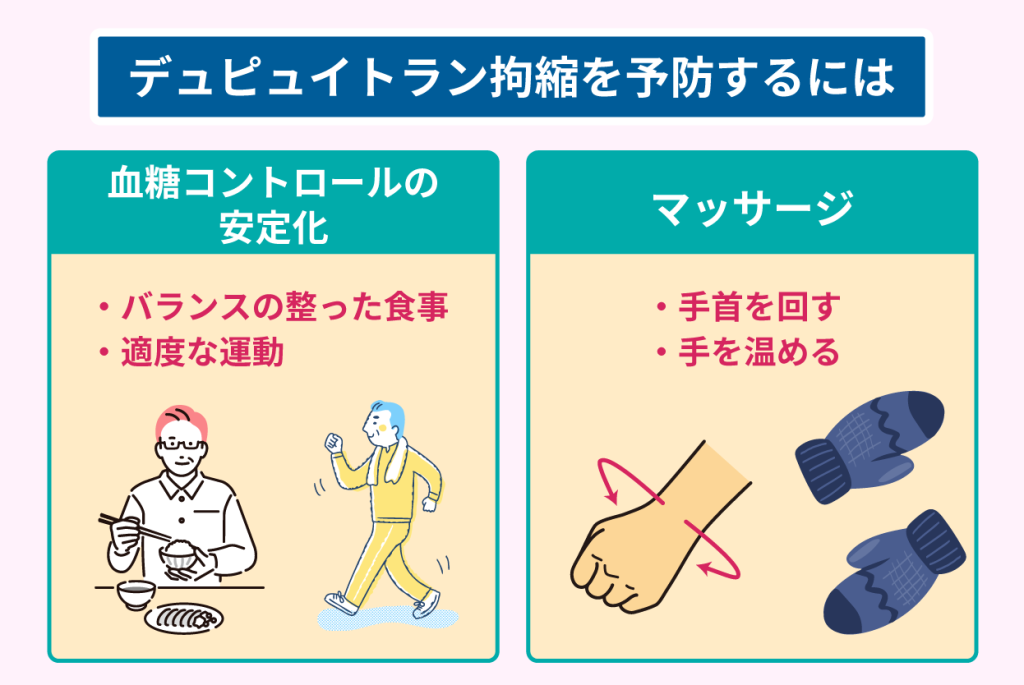

血糖コントロールの安定化やマッサージでデュピュイトラン拘縮を防ぐ

血糖コントロールの安定化がデュピュイトラン拘縮を防ぐという根拠はないものの、糖尿病とデュピュイトラン拘縮は関連性があると示唆されています。

糖尿病を患う人はデュピュイトラン拘縮を発症するリスクが高い傾向にあるだけでなく、糖尿病予防は健康を維持するうえで重要です。

日常の食生活でタンパク質や脂質、糖質など栄養バランスが整った食事を心がけ、食後に血糖が急上昇しないよう適度な運動を心がけましょう。

すでに糖尿病と診断されている人は食事療法や運動療法だけでなく、規則正しい服薬習慣も欠かせません。

規則正しい服薬習慣には食後の血糖上昇を抑えるのはもちろん、糖尿病合併症の進行を予防する利点があります。

内服薬の飲み忘れや飲み間違いに気をつけながら規則正しい服薬習慣を心がけ、自分の血糖値にも関心を向けてみてください。

デュピュイトラン拘縮の予防には血糖コントロール以外に、関節の柔軟性を保つのが有用とされています。

関節拘縮は長期間身体を動かさないために周囲にある組織の柔軟性が低下し、関節自体の可動域が狭くなる状態です。

定期的に手首を回したり手を温めたりして血流を促す方法や、手をマッサージするなどして筋肉の緊張を和らげていくのが効果的です。

可能な範囲で1日数分程度から始めていき、徐々にマッサージしたり温めたりする時間を増やしていきます。

そして指を動かしたりマッサージしている際に関節の動きに違和感を覚えたときは、早めに医療機関を受診しましょう。

糖尿病による手や指の障害は早期発見と早期治療が鍵となる

糖尿病との関連性が示唆されているデュピュイトラン拘縮やばね指、へバーデン結節などの手や指の障害は、放置すると手や指を自由に動かせなくなる疾患です。

特に、利き手を自由に使えなくなると食事や読み書きといった日常的動作ができなくなるだけでなく、関節の痛みで生活の質が低下するケースも少なくありません。

しかしばね指やデュピュイトラン拘縮、へバーデン結節などの疾患は早い段階で医療機関を受診すると、早期治療が可能です。

保存的治療は身体への負担が少ない反面、進行度が低い状態でなければ治療できないため早い段階で手や指先の変化に気づくのが大切です。

糖尿病が手指の関節や神経の異常と関連しているのを意識した診療が必要である

手指の神経や関節に関する異常を早期発見するには、手指の関節性疾患の発症リスクである糖尿病との関連性を持った診療が必要となります。

糖尿病合併症を併発するとさまざまな日常生活が制限されて生活の質が下がるだけでなく、がんや心筋梗塞といった疾患を発症するリスクも上昇します。

そこで大切なのが糖尿病合併症にも目を向けた視野の広い診療や、より高度で専門的な医療を提供できる医療機関との連携体制です。

特に糖尿病合併症を発症した場合、糖尿病専門医だけでなく神経内科などの専門医による診察も必要になります。

高齢で手や指の違和感がよく分からなかったり、すでに感覚障害を併発していたりして手や指のセルフチェックが難しい人は医師に相談してください。

手や指先に違和感を覚えた場合は早めに医療機関を受診する

糖尿病は、手の関節拘縮や指が曲がらなくなる関節性疾患との関係性が示唆されています。

そのため糖尿病患者の人は進行具合や神経障害の有無に関わらず、手や指先の動きに違和感がないか日常的にセルフチェックしておくのが大切です。

特にへバーデン結節やばね指といった関節性疾患は、女性ホルモンの分泌量と密接に関わりがあるといわれています。

閉経を迎えた女性は女性ホルモンの分泌量が変化するのを念頭に置いたうえで、指先や手を動かす際の違和感の有無を確認していきましょう。

手首や指先の関節に炎症が起こると関節の腫れや痛みを覚える症状が、朝方に強く感じられ、手や指を動かしていくにつれて徐々に痛みが和らぎます。

こうした症状を自覚したり指や手を動かしにくいと感じたりした場合は、早めに医療機関の受診を心がけてください。