血糖値は、食物の摂取や運動などによって上昇と下降を繰り返しており、生活習慣と大きく関わっています。

食事の摂取によって血糖値は誰しも上昇しますが、生活習慣が乱れている人は上昇幅が大きくなる場合や急上昇するなど体へ悪影響を及ぼします。

- 血糖値が上昇するメカニズム

- 糖尿病の合併症

- 食後血糖値改善のための食事方法

- 食後血糖値改善のための運動方法

この記事を読み、食後血糖値の上昇を抑えて糖尿病を予防しましょう。

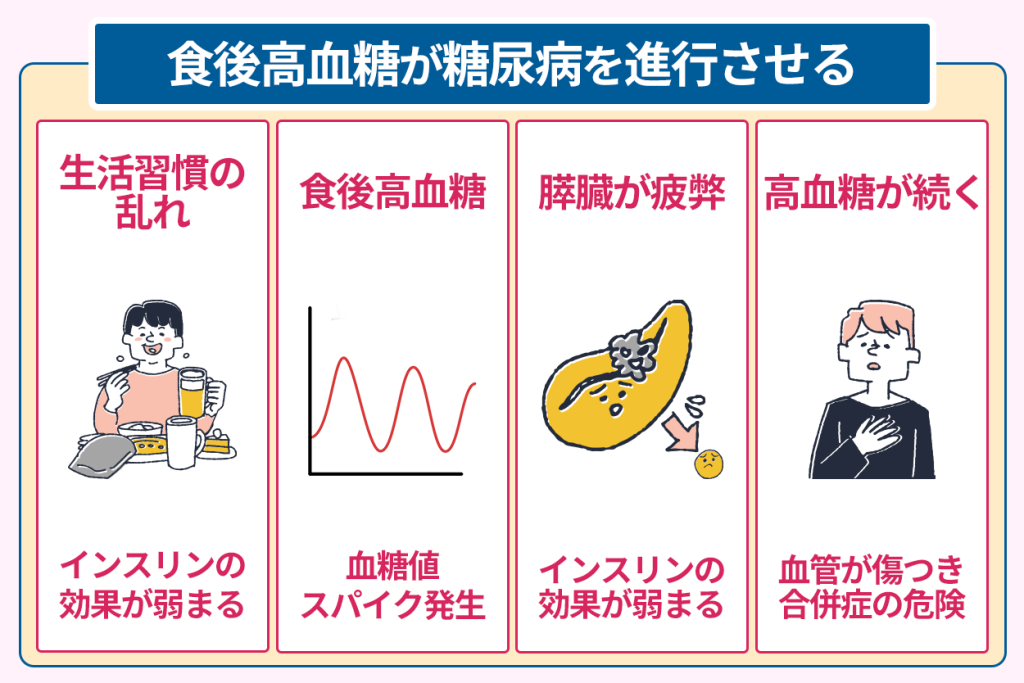

食後の高血糖状態の持続は気づかない間に糖尿病を進行させている

人間は誰しも食事を摂取すると血糖値が上昇し、血糖値を下降させるインスリンというホルモンが分泌されます。

暴飲暴食や運動不足などで生活習慣が乱れているとインスリンの効果が弱まり、高血糖状態が持続してしまうのです。

インスリンの効果が弱まった状態で早食いや炭水化物を過剰に摂取すると、血糖値スパイクと呼ばれる血糖値の急上昇と急下降が生じる可能性があります。

血糖値が急激に上昇すると、インスリンの分泌量も急激に増やさなければいけなくなり、膵臓への負担が高まります。

高血糖状態が持続するとブドウ糖が全身のあらゆる血管を傷つけてしまい、合併症の危険性を高めます。

糖尿病の代表的な合併症は、以下のとおりです。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性神経障害

- 脳血管疾患

- 心疾患

これらの合併症が進行すると、失明や切断、透析治療など生活への影響も大きくなります。

糖尿病の危険な点は、自覚症状が乏しい間に進行してしまい、上記のような重篤な合併症につながる点です。

食後高血糖も糖尿病を発症する前から出現しているケースが多く、糖尿病の発症を助長しています。

その理由は、健康診断などの血糖値測定では食後血糖値を測定せず、空腹時のみ測定するからです。

食生活の乱れや運動不足などの心当たりがある人は、医療機関を受診して食後血糖値を測定してみても良いでしょう。

食後血糖値が上昇する仕組みと原因を正しく理解する

食後血糖値を改善するための行動を起こす前に、初めに血糖値が上昇する仕組みと原因を正しく理解する必要があります。

血糖値の上昇は、健康な人でも起こっており、食物に含まれる糖質の摂取が原因です。

糖質は体内でブドウ糖に変換後、小腸に吸収されると血糖値が上昇し、インスリンの効果によってコントロールされています。

食後血糖値を上昇させる主な原因は、食べる速さや食べる順番と食事内容の偏り、運動不足といわれています。

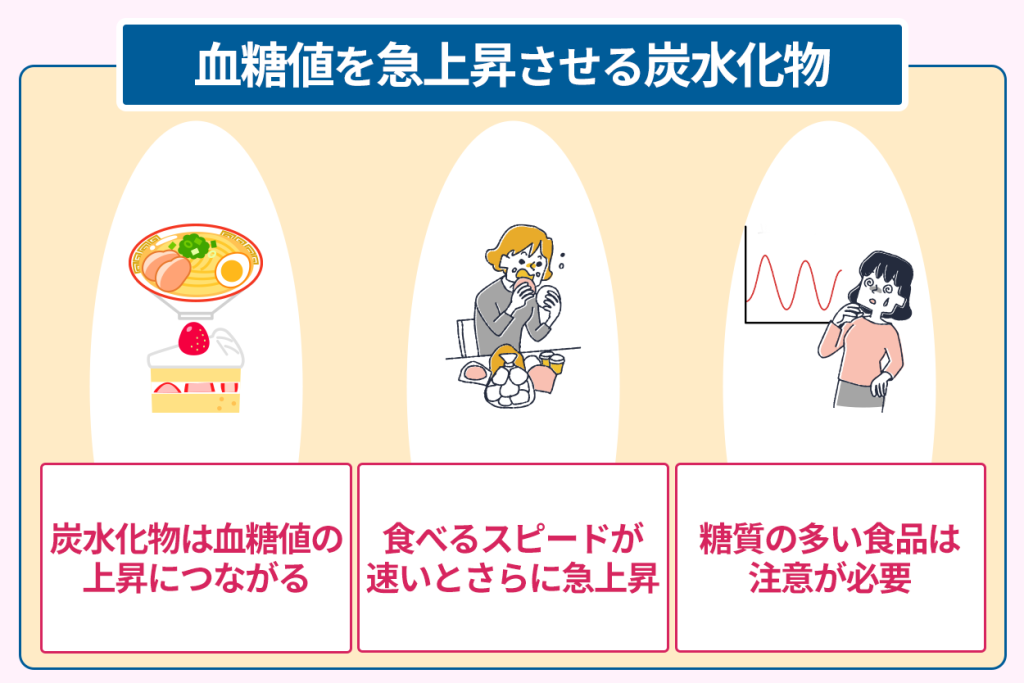

血糖値は炭水化物の摂取速度が速いほど急上昇する

糖質を多く含む炭水化物を食べる速さが速いほど血糖値は急上昇します。

糖質量の多い食品について、以下の表にまとめました。

| 食品名 | 量 | 糖質量 |

|---|---|---|

| そうめん(乾麺) | 100g(2束1食分) | 70.2g |

| ラーメン(生麺) | 120g(1玉) | 64.3g |

| さつまいも | 100g | 30.3g |

| かぼちゃ | 120g | 20.5g |

| 柿 | 180g | 25.7g |

| 日本なし | 250g | 26.0g |

| どら焼き | 100g(1個) | 55.6g |

| ショートケーキ | 100g(1個) | 43.0g |

参照元:日本食品標準成分表2020年番(八訂)・第2章本表-文部科学省

糖質は白米やパン、麺類などの炭水化物に多く含まれており、血糖値をコントロールするために摂取量を調整する必要があります。

性別と各年齢ごとのエネルギー摂取量は、以下の表を参考にしてください。

| 性別・身体活動レベル | 男性・低い | 男性・普通 | 男性・高い | 女性・低い | 女性・普通 | 女性・高い |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 18〜29歳 | 2300kcal | 2650kcal | 3050kcal | 1750kcal | 2050kcal | 2350kcal |

| 30〜49歳 | 2250kcal | 2650kcal | 3050kcal | 1700kcal | 2000kcal | 2300kcal |

| 50〜69歳 | 2050kcal | 2400kcal | 2750kcal | 1650kcal | 1950kcal | 2200kcal |

| 70歳以上 | 1600kcal | 1850kcal | 2100kcal | 1350kcal | 1550kcal | 1750kcal |

参照元:日本人の食事摂取基準(2020 年版) – 厚生労働省

この表をもとに自分の炭水化物摂取量の目安を決め、食事をする時はゆっくりと摂取すると血糖値の急上昇の予防につながります。

食事の順番と食事内容の偏りが血糖変動に影響を与える

炭水化物には糖質が多く含まれているため、最初に食べてしまうと、血糖値を急上昇させてしまいます。

また、ラーメンやファストフードなど食事内容が炭水化物に偏ってしまうのも、血糖値の変動に影響を与えます。

血糖コントロールは運動不足によって悪化してしまう

通常糖質は、運動時に筋肉を動かすためのエネルギー源となり、運動によって消費されます。

運動の強度が強いほど、多くの糖質がエネルギーとして使用されるため、血糖コントロールにも有効です。

運動不足になると、運動で消費されるはずの糖質が血液中に残り、血糖値の上昇を引き起こします。

運動不足は肥満の原因にもなり、肥満はインスリン抵抗性を助長する要因であるため、血糖コントロールの悪化につながります。

食事方法の工夫が食後の血糖値の上昇を抑える

糖尿病ガイドラインで推奨されている血糖コントロールを改善するための方法は、以下のとおりです。

- 1日のエネルギー摂取量を制限する

- 炭水化物を制限する

- 低GI食を摂取する

- 水溶性食物繊維を摂取する

参照元:糖尿病ガイドライン2024 3章食事療法-日本糖尿病学会

炭水化物の制限については、1日の摂取量を130gに制限するとエネルギー摂取量も減少し、半年後の血糖コントロールの改善を認めています。

しかし、半年以上の長期的な効果は現時点では認められていないため、新しい情報収集が必要です。

血糖値の変動を見る際に、GI(グリセミックインデックス)値と呼ばれる数値が用いられます。

GI値とは、摂取した時にどれだけ血糖値が上昇するのかを示す数値のことで、高GI食品と低GI食品に分けられます。

| 食品名 | |

|---|---|

| 100 | ブドウ糖 |

| 80〜89 | フランスパン、ベークドポテト |

| 70〜79 | 食パン、マッシュポテト、ポップコーン、スイカ、ニンジン、かぼちゃ |

| 60〜69 | 白米、全粒粉パン、レーズン、アイスクリーム、チョコレートバー、砂糖 |

| 50〜59 | 玄米、ゆでたスパゲッティ、ゆでたポテト、バナナ |

| 40〜49 | ライ麦パン、全粒粉スパゲッティ、オレンジ、ブドウ、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、アップルジュース |

| 30〜39 | 加糖ヨーグルト飲料、りんご、なし |

| 20〜29 | 牛乳、無糖ヨーグルト |

| 10〜19 | ピーナッツ |

参照元:食後のグリセミック指数(GI)値について-糖尿病ネットワーク

GI値は、数値が100に近ければ近いほど摂取後に血糖値が上昇しやすいため、数値の低い食品を取り入れてみてください。

さらに、血糖コントロールのために食物の消化と吸収を緩やかにする働きのある食物繊維の摂取が注目されています。

食物繊維の中でも腸内環境を整える働きのある水溶性食物繊維の1日の推奨摂取量を、7.6gから8.3gとしています。

水溶性食物繊維を多く含む食品を、以下の表にまとめました。

| 食品名 | 水溶性食物繊維含有量(100gあたり) |

|---|---|

| ライ麦粉 | 4.7g |

| オートミール | 3.2g |

| 切り干し大根 | 5.2g |

| ごぼう | 2.3g |

| 干し椎茸 | 2.7g |

| 干しプルーン | 3.4g |

| インゲン豆 | 3.3g |

参照元:日本食品標準成分表2020年版(八訂)炭水化物成分表編第2章別表1-文部科学省

食物繊維は生の状態では消化されづらいため、加熱をするなど調理の必要があります。

水溶性食物繊維は、水に溶けやすい特徴があるため味噌汁など水分ごと摂取できる料理の方が食物繊維の摂取量を増やせます。

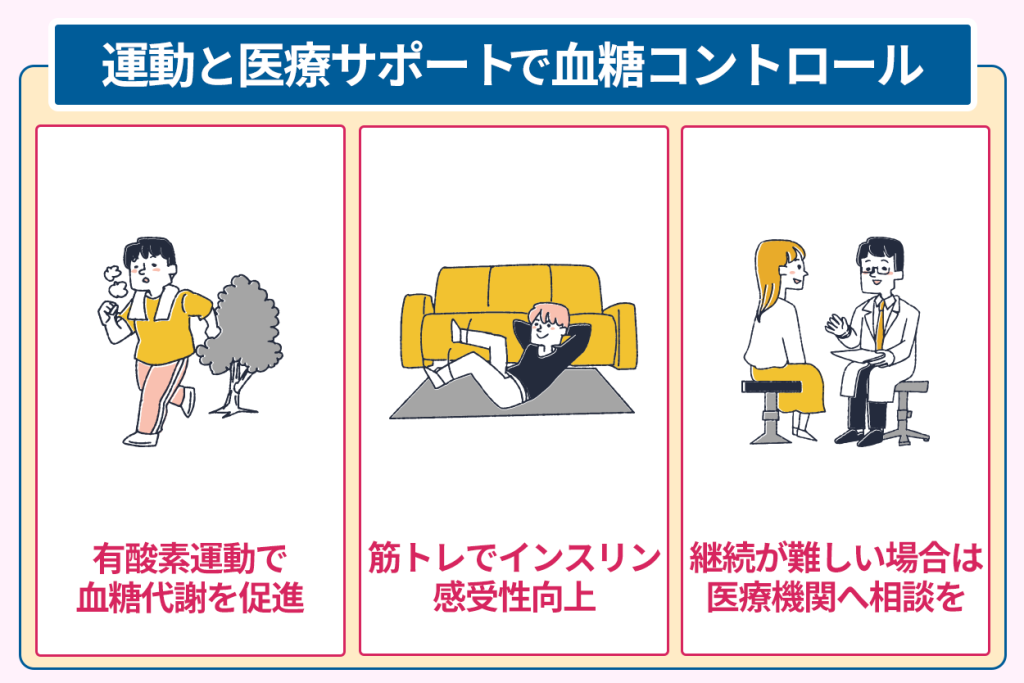

継続的な有酸素運動と筋力トレーニングが食後血糖値の改善に貢献する

食後血糖値の改善のためには、有酸素運動と筋力トレーニングの継続的な実施が推奨されています。

運動は脂肪燃焼によって内臓脂肪を減らし、インスリン抵抗性の改善も期待できます。

運動には、血糖値の改善以外にも脂質異常症や高血圧症の改善など様々な効果があるため、健康的な生活に必要な習慣です。

食後の軽度な有酸素運動は血糖代謝を促進する効果がある

食後の有酸素運動は、食事による血糖値の上昇が起こる前に体内の糖分を消費し、血糖代謝を促進する効果があります。

有酸素運動とは、運動によって酸素を体内に取り込み、長い時間をかけて行う運動のことです。

代表的な有酸素運動を、以下にまとめました。

- ウォーキング

- ジョギング

- 水泳

- サイクリング

- エアロビクス

糖尿病ガイドラインでは、週に150分以上の中等度から強度の運動負荷の実施が血糖値改善効果があると報告されています。

参照元:糖尿病ガイドライン2024年 第4章運動療法-糖尿病情報センター

運動負荷量を増やす場合は、150分以下の運動時間でも運動効果が発揮される可能性もあります。

継続的な筋力トレーニングはインスリン感受性の向上に寄与する

筋力トレーニングを行うと、身体の筋肉量の増加に伴い糖質の消費量も増え、インスリン感受性の向上につながります。

インスリン感受性が向上すると、インスリン抵抗性の改善も期待できるため、血糖コントロールの改善に役立ちます。

筋力トレーニングは、自分の体重を使用した自重トレーニングと器具を使用したウェイトトレーニングの2種類です。

医師や栄養相談担当者と連携した栄養管理が血糖値改善の基盤となる

食後血糖値改善のため、前述した内容の実施や継続が難しい場合に必要となるのが、医師や栄養相談担当者と連携した医療的サポートです。

糖尿病専門医との面談で1日あたりの摂取カロリーや摂取すべき栄養素が伝えられた後、管理栄養士などの栄養相談担当者と面談を行い、詳細な食事指導を受けます。

食事指導の一例を、以下にまとめました。

- 食材の組み合わせ

- 必要摂取カロリーに応じた1日3食の配分

- 食べたい食材の代用方法

- 間食の食べ方と食べて良いもの

医師や栄養相談担当者と連携した栄養管理では、食事療法を継続して行えるよう、個人に合わせてサポートします。

一人ではどうしても継続できない場合や、専門的な知識が必要な場合には、糖尿病専門医の在籍している医療機関を受診してみてください。

医療機関で継続的な血糖値モニタリングを実施し、糖尿病の重症化予防も図れます。

食後血糖値の上昇を抑える工夫が健康維持につながる

血糖値の上昇には、食生活や運動習慣といった生活習慣の乱れが深く関わっているため、日々の生活リズムの見直しが糖尿病の予防に直結します。

食事内容の見直しや食事を食べる時の順番、有酸素運動と筋力トレーニングなどの運動習慣の獲得と長期的な継続が、血糖コントロールの改善の柱です。

自分だけで実施が難しい場合やどうしたら良いのかわからない場合には、医療機関を受診し長期的にサポートを受ける必要があります。

食後血糖値の改善のための行動が、自分自身の健康維持につながります。