食事を摂取すると血糖値は上昇しますが、その調整にはブドウ糖だけでなく、グルカゴンと呼ばれるホルモンも関係しています。

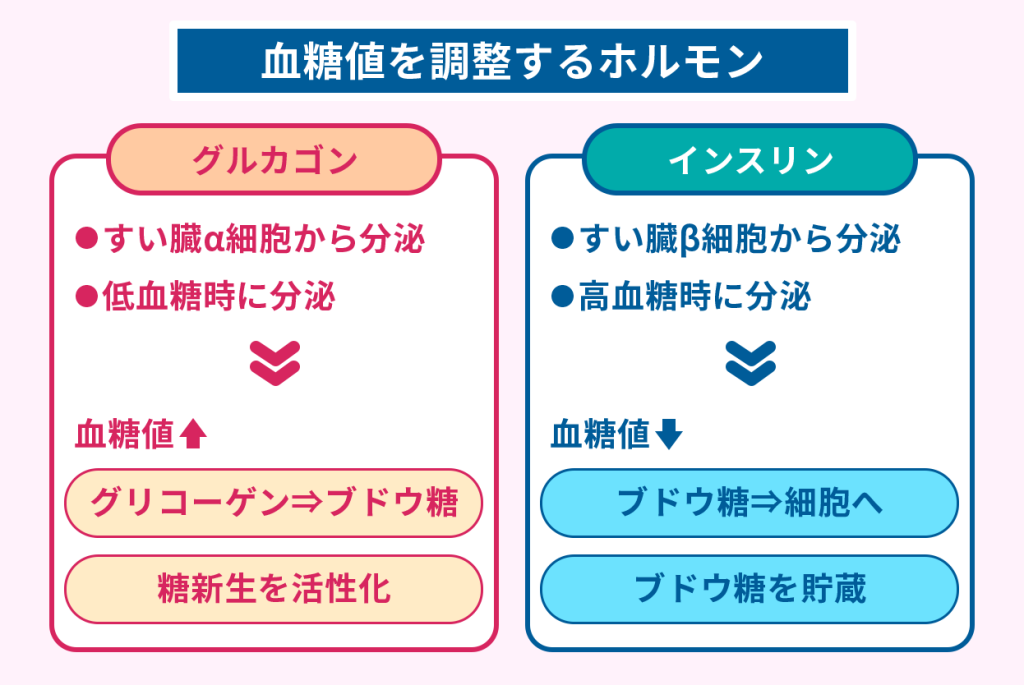

血糖値が一定に保たれているのは、血糖値を下げる働きのあるインスリンと上げる働きのあるグルカゴンの作用によるものです。

しかし糖尿病ではホルモンの調整機能に異常が生じ、インスリンとグルカゴンの調和が乱れ、血糖値コントロールが難しくなります。

- グルカゴンの働き

- グルカゴンが過剰に分泌する原因

- 生活習慣改善と過剰分泌の抑制

- 血糖値とグルカゴンの関係

- 薬物治療の開始

血糖値コントロールや糖尿病予防には、生活習慣の改善を行い、インスリンとグルカゴンのバランスを保つようにする必要があります。

グルカゴンはインスリン分泌に関連して調整されるホルモンである

グルカゴンは、すい臓のα細胞から分泌されて、血糖値を上昇させるホルモンの1つです。

炭水化物に含まれる糖質を摂取すると体内で消化吸収され、ブドウ糖に分解された後、血液中に取り込まれて血糖値は上昇します。

さらに血糖値が低くなる空腹時には、グルカゴンが分泌され、肝臓に働きかけて糖新生が活発になります。

血液中のブドウ糖は、インスリンによって細胞内に取り込まれてエネルギーとして利用され、残ったブドウ糖は肝臓や筋肉にグリコーゲンとして貯蔵されます。

血糖値が下がるとインスリン分泌が減る一方で、グルカゴンの分泌が増加して糖新生が促進され、肝臓に蓄えられているグリコーゲンがブドウ糖に変換されて血糖値が上昇します。

しかし糖尿病はインスリン抵抗性や分泌不足が原因であるだけでなく、グルカゴンの分泌も抑制されず、食後高血糖を引き起こす要因になります。

過剰なグルカゴン分泌は糖新生を活性化させ、血中のブドウ糖濃度が高まり、血糖値はさらに上がるでしょう。

低血糖やホルモンのバランス異常が原因でグルカゴンの分泌は多くなる

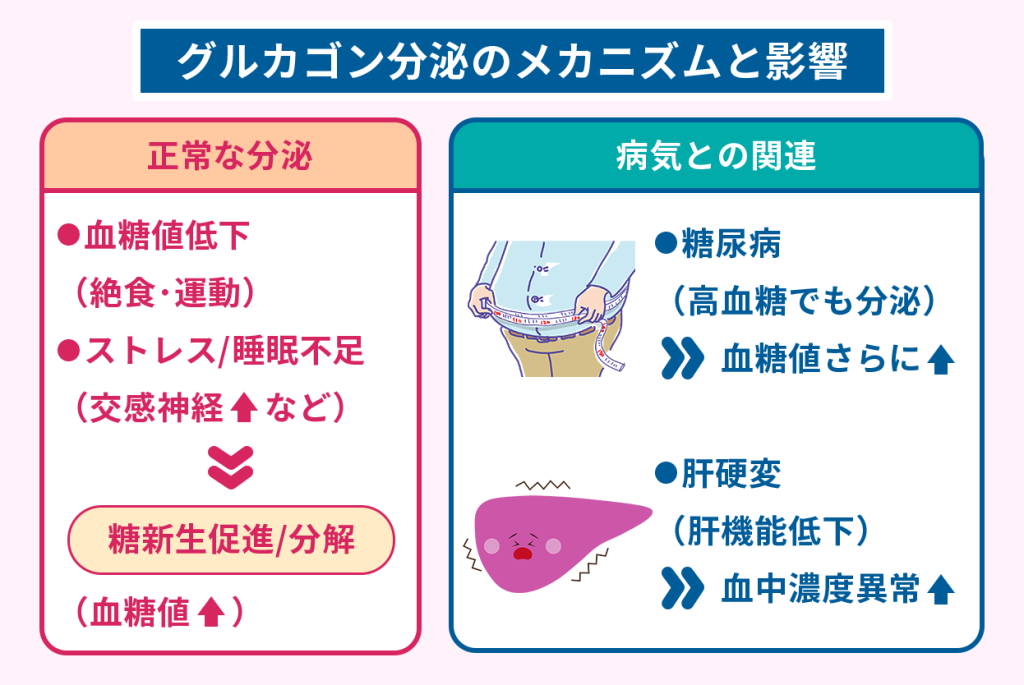

グルカゴンの分泌は、長時間の絶食や運動を行った場合など血糖値が低下した時に起こります。

特に強度の高い無酸素運動は、エネルギー消費や交感神経の刺激により、グルカゴンなど血糖値を上昇させるホルモンの分泌が有酸素運動よりも促進されるでしょう。

さらにストレスや睡眠不足もホルモンバランスを崩す原因であり、交感神経を活発にさせたりインスリン感受性を低下させたりします。

その結果、グルカゴンやコルチゾールなど血糖値を上昇させるホルモンが分泌されて血糖値が上昇します。

これらは日常生活の中でもよく見られる反応であり、インスリンが適切に分泌されている場合は血糖値が下がるため、異常であるとはいえません。

ただし糖尿病ではインスリン抵抗性や分泌不足により、高血糖の状態でもグルカゴンが分泌され、糖新生も活発に行われます。

加えて肝硬変などで肝臓の機能が低下している場合も、グルカゴンの分泌が増加して、血液中の濃度が異常に高くなる可能性があります。

グルカゴンの分泌が増えるのは生理的反応の場合もありますが、糖尿病や肝硬変など病気が潜んでいる可能性もあるため、高血糖の原因をしっかり調べるのが重要です。

グルカゴン過剰分泌の抑制には食品選びや食べ方が重要である

グルカゴンの分泌を抑制するためには、食事を見直す必要があります。

糖質を取ると血糖値が上昇し、それに伴ってインスリンの分泌も増加してグルカゴンは抑えられますが、タンパク質や脂肪が多い食事ではグルカゴンの分泌が活発になります。

これは、タンパク質に含まれるアミノ酸や高脂肪食による腸内フローラの乱れが原因です。

タンパク質は、アルギニンやアラニンなど20種類のアミノ酸が鎖のようにつながってできており、摂取後に胃や腸で消化分解されます。

アルギニンやアラニンはブドウ糖よりもインスリン分泌誘導効果が高く、直接すい臓に働きかけ、インスリンを分泌します。

糖質を取らずにタンパク質のみを摂取すると、これらの働きにより一時的に血糖値が低下してグルカゴンの分泌が促されるでしょう。

さらに、タンパク質は、アミノ酸に分解される過程で体に有害なアンモニアを産生します。

これを肝臓で尿素に変えて、尿として体の外へ排出する働きを助けているのが、グルカゴンです。

このように、タンパク質を摂取した際にはアミノ酸を代謝する必要があり、グルカゴンの分泌が促進されます。

過剰な高脂肪食の摂取は脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸の分泌を促し、影響を容易に受けない腸内細菌を増やすため、腸内フローラが乱れます。

高脂肪食により腸内フローラが乱れた場合、腸から分泌されるGLP-1という消化管ホルモンの分泌が低下します。

GLP-1にはグルカゴンの分泌を抑制する働きがあるため、低下するとグルカゴンの分泌は促進されます。

タンパク質や高脂肪食を過剰に取るとアミノ酸の代謝やGLP-1の減少につながり、グルカゴンの分泌が増えて血糖値が上昇する可能性があるため、摂取量を控えるのが望ましいです。

食べる順番の工夫や低GI食品の摂取は血糖値の変動抑制に効果的である

血糖値の安定には、インスリンとグルカゴンという2つのホルモンバランスを保つのが重要です。

食後に血糖値を急上昇させるような食生活を続けていると、インスリン抵抗性や分泌不足を引き起こし、糖尿病になる危険性があります。

糖尿病ではインスリンの作用低下によりグルカゴンの分泌や糖新生が増え、血糖値がさらに上がるため、食生活の見直しが大切です。

糖尿病の予防は、摂取する食品や食べ方を見直して、食後血糖値の急上昇を抑制する必要があります。

食事の最初に食物繊維を取るとその後に糖質を摂取しても消化酵素が直接触れず、消化吸収が緩やかになるため、血糖値がゆっくり上昇してインスリンの過剰分泌を抑制できます。

食物繊維の後に、消化吸収に時間がかかるタンパク質や脂質を摂取した場合も、血糖値の急上昇を抑えられるでしょう。

さらに摂取する食品に血糖値の上昇が緩やかな低GI食品を選んだり、空腹の状態が長時間にならないようにしたりすると、血糖値の変動抑制に役立ちます。

低GI食品とはGI値が55以下のものであり、血糖値がどの程度上昇するのかを示した指標のことです。

低GI食品には、以下のようなものがあります。

- 大豆

- 玄米

- キノコ類

- そば

- ナッツ類

- ヨーグルト

- りんご

このような食生活の改善は、食後血糖値の急上昇を抑制できるため、糖尿病予防に効果的です。

生活習慣の改善はホルモンバランスを良好に保つのに効果がある

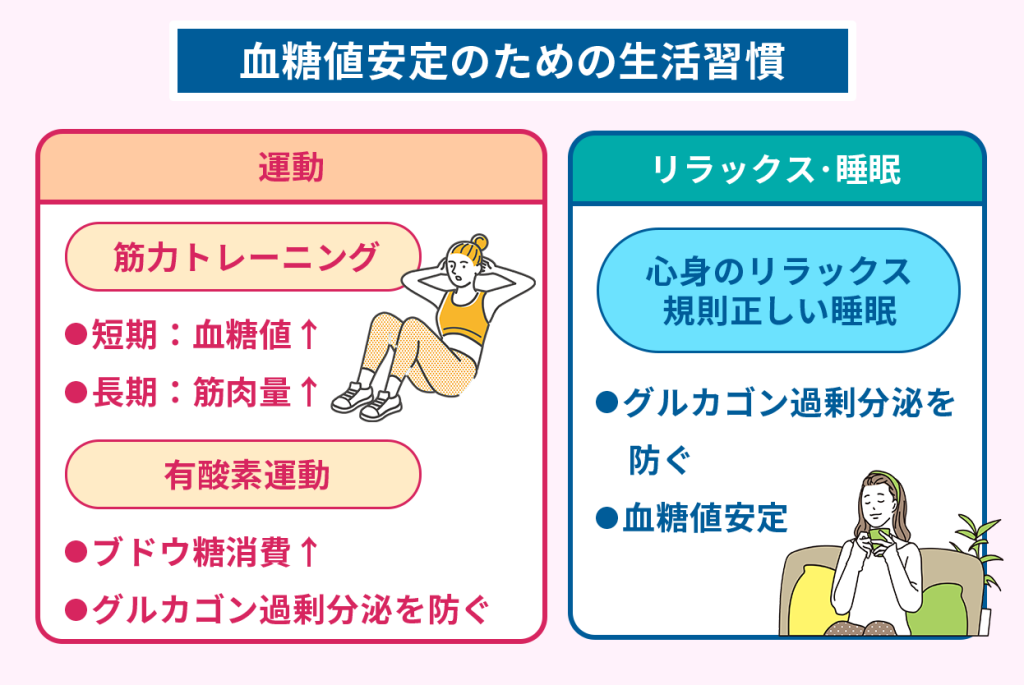

生活習慣の改善は、インスリンとグルカゴンのバランスを良好に保ち、血糖値を安定させるためには重要です。

運動によってブドウ糖が消費されるとインスリン感受性が向上し、グルカゴンの分泌が進んで血糖値が安定します。

筋肉トレーニングでは、グリコーゲンの分泌が活性化されて糖新生が起こるため血糖値が上がります。

しかし、筋肉量の増加はブドウ糖をグリコーゲンとして貯蔵する場所を増やし、長期的には血糖値の安定に効果的です。

一方、有酸素運動ではブドウ糖が効率よく消費されてグルカゴンの分泌は必要な範囲にとどまり、過剰な分泌は起こりません。

過度にグルカゴンを分泌させないようにするには、有酸素運動が効果的であり、運動中も血糖値は一定に保たれるでしょう。

さらに、ストレスや睡眠不足はグルカゴンの過剰分泌を引き起こすため、心身のリラックスと規則正しい睡眠習慣を保つのが大切です。

グルカゴンの分泌は血糖値の推移をもとに間接的に把握ができる

グルカゴンは血糖値のように容易に測定できないため、血糖値の変動から推測する必要があります。

血糖値が高い場合は、インスリンの分泌は促進されてグルカゴンの分泌が抑制され、血糖値が低いとこれと反対の反応が起こります。

そのため、空腹時に血糖値が高い場合は、グルカゴンの過剰分泌が起きていると推測できるでしょう。

さらに、1日の活動に備えるために深夜から早朝にかけて、グルカゴンなど血糖値を上昇させるホルモンの分泌が促進されます。

しかし通常はインスリンの働きにより血糖値は一定の範囲に調整されますが、高い場合はインスリンが反応できておらず、糖尿病の兆候である可能性があります。

血糖値の持続的な把握は、このような血糖値変動など異常を早期発見し、コントロールするうえで効果的です。

FreeStyleリブレと呼ばれる持続血糖測定器とグルコースフライトという糖尿病管理支援アプリを併用した場合、血糖値の変化をリアルタイムで確認できます。

この2つを連携して使用すると血糖値の変動だけでなく、食事や運動なども統合管理できるため、血糖値コントロールに役立ちます。

血糖値コントロールが困難な場合は薬物治療が開始される

食事や運動、ストレス対策など日常生活の改善をしても血糖値コントロールができない場合は薬物治療が導入されます。

2型糖尿病はインスリン抵抗性や分泌不足が原因であり、GLP -1受容体作動薬を使用するとインスリン分泌の促進が可能です。

この身体本来の働きに近い形で作用するGLP -1受容体作動薬は、体内で分解されないため、効果的にインスリンの分泌を促進します。

さらにGLP -1受容体作動薬は空腹時など血糖値が低い場合には働かず、食事の時など血糖値が高くなった時に作用するため、インスリン製剤のように低血糖になるリスクは低いです。

血糖値が高い場合や内服薬で効果が見られない時は、インスリン製剤の注射が開始されます。

インスリン製剤は、以下のように分けられます。

| インスリン製剤 | 効果発現時間 | 効果持続時間 | 分泌パターン |

|---|---|---|---|

| 超速効型インスリン製剤 | 10〜20分 | 3〜5時間 | 追加分泌 |

| 速効型インスリン製剤 | 30分〜1時間 | 5〜8時間 | 追加分泌 |

| 中間型インスリン製剤 | 1〜3時間 | 18〜24時間 | 基礎分泌 |

| 混合型インスリン製剤 | 上記3つの時間帯に現れる | 18〜24時間 | 追加分泌、基礎分泌 |

| 持続型溶解インスリン製剤 | 1〜2時間 | 1日 | 基礎分泌 |

通常はこのような分泌パターンによって血糖値は安定していますが、糖尿病の場合は、これを補うためにインスリン製剤を使用して生理的な分泌パターンに近づけます。

2型糖尿病の場合は、基礎分泌はある程度保たれており、追加分泌をサポートできるインスリン製剤を使用して血糖値コントロールを行います。

自己血糖測定を行うだけでなく、測定値や食事なども一緒に記録しておくと治療効果判定に役立ち、治療方針の見直しや生活習慣の改善につながります。

グルカゴンの分泌を抑える生活習慣の改善は血糖値の安定につながる

グルカゴンは血糖値を上昇させるホルモンであり、インスリンとのバランスが崩れると高血糖を引き起こします。

しかし、通常はインスリンの働きもあって血糖値は一定に保たれますが、糖尿病の場合は高い状態が続くでしょう。

糖尿病はインスリン抵抗性や分泌不足が原因であり、さらにグルカゴンの分泌も抑制されないため、糖新生が促進されて血糖値は上昇します。

グルカゴンの分泌自体は異常ではありませんが、過剰分泌させる生活習慣を続けると糖尿病になる危険性が高まります。

グルカゴンの過剰分泌を抑制するには、タンパク質や高脂肪食を過剰摂取しないようにし、食べ方や食品選びに気を配るのが大切です。