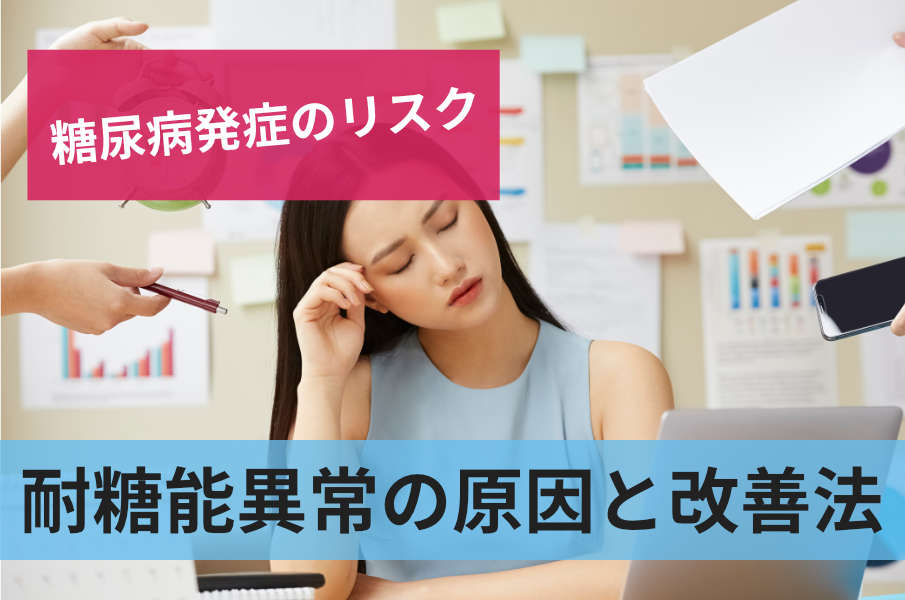

一般的に耐糖能異常は糖尿病予備軍や境界型糖尿病とも呼ばれ、この状態を放置すると糖尿病に移行するリスクが高まります。

さらに動脈硬化も進行して、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こす可能性を高めます。

このようにさまざまな病気を招く原因となる耐糖能異常は、食事や運動習慣の見直しにより改善が可能です。

この記事では、耐糖能異常の原因や改善方法、予防までを詳しく解説します。

- 耐糖能異常の定義と判断基準

- 耐糖能異常が問題になるのはさまざまな病気を発症するリスクが高いためである

- 女性が注意すべき耐糖能異常の特徴

- 食事や運動習慣の見直しが耐糖能異常の予防や改善につながる

- 耐糖能異常の改善に医療的なサポートが必要なケースがある

耐糖能異常が問題になる理由や女性が注意すべき特徴、具体的な耐糖能異常の予防や改善に向けた食事と運動習慣の見直しポイントなども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

耐糖能異常を改善するためにはその正体を正しく理解する必要がある

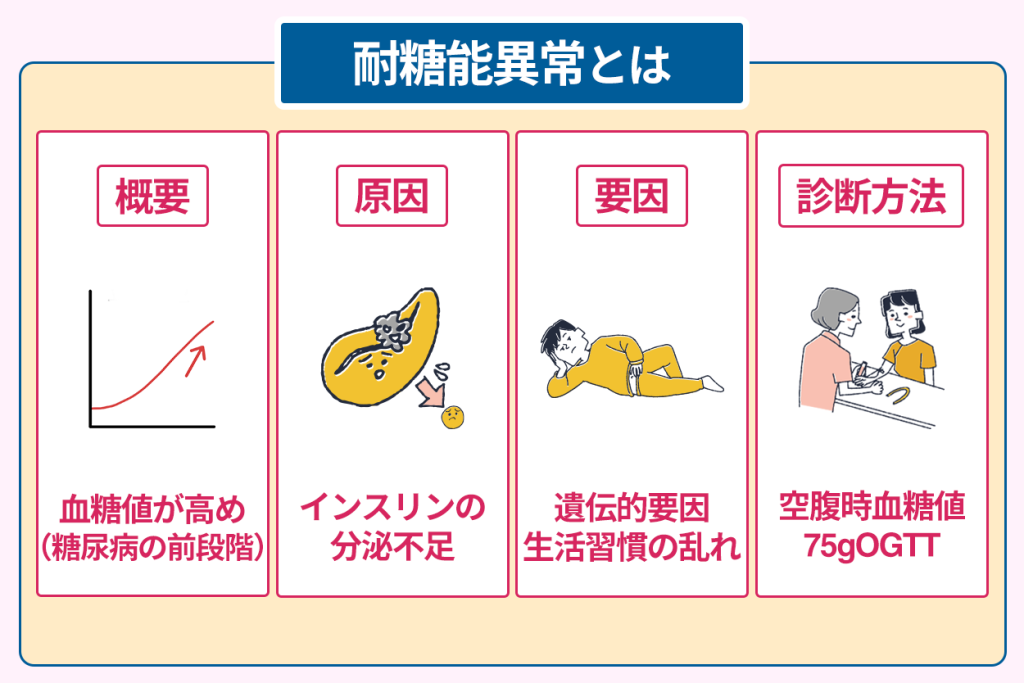

耐糖能異常を改善するためには、耐糖能異常がどんなものかを正しく理解する必要があります。

耐糖能異常は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きが低下したり、インスリンの分泌量が不足したりするのが原因とされています。

他にも、以下の遺伝的要因や生活習慣も耐糖能異常に悪影響を与えます。

- 親が2型糖尿病の場合

- 肥満

- 不規則な食事や糖質の過剰摂取

- 運動不足

- ストレス

- 睡眠不足

診断は、主に以下の2つの検査により行われます。

- 空腹時血糖値を測定

- 75gOGTT(経口ブドウ糖負荷試験)

上記の検査で空腹時血糖値が110〜125mg/dL、75gOGTT後2時間の血糖値が140〜199mg/dLの場合には耐糖能異常と診断されます。

一方で、糖尿病はより高い血糖値が持続して、さまざまな合併症リスクがある状態です。

糖尿病は進行性の病気ですが、耐糖能異常のうちに気づき、早期の適切な対処によって進行を抑制できます。

耐糖能異常は人それぞれで背景や原因が異なるため、自分の体の状態や異常の原因を正しく理解したうえで、適切な対策を行うのが大切です。

耐糖能異常が問題になるのはさまざまな病気を発症するリスクが高いためである

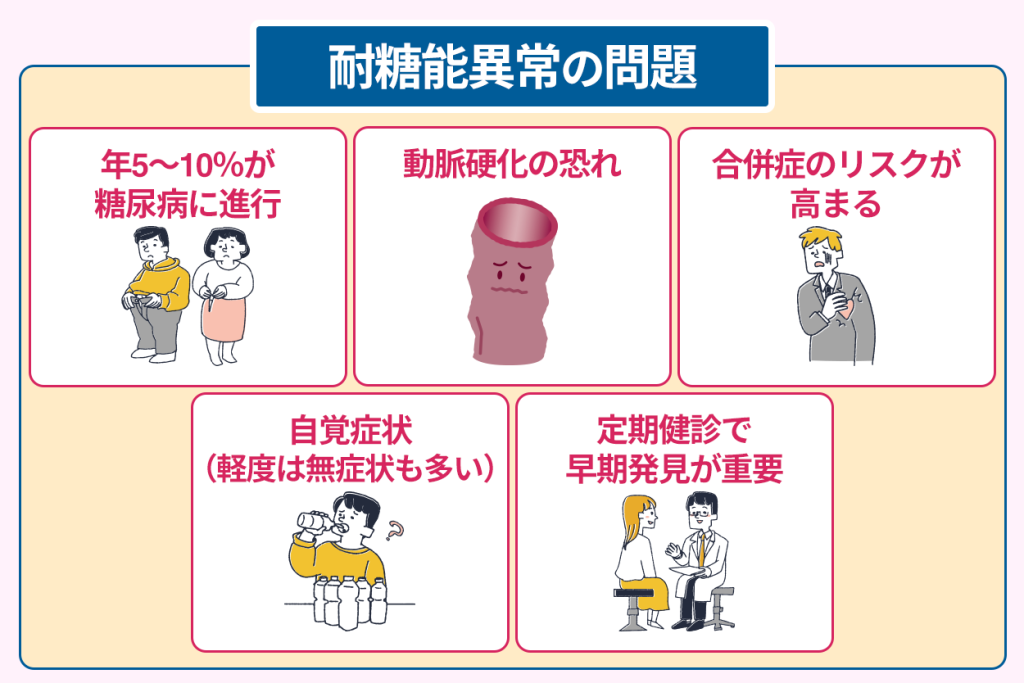

耐糖能異常が問題視されるのは、将来的に糖尿病や動脈硬化など、さまざまな病気を引き起こすリスクが高い状態であるのが最大の理由です。

耐糖能異常は2型糖尿病になる前の段階とされており、放置すると年に5〜10%の人が糖尿病に進行するといわれています。

さらに耐糖能異常の段階でも、すでに血管にダメージが加わって、動脈硬化が進行している場合も少なくありません。

糖尿病や動脈硬化へ移行すると、以下のような合併症を発症するリスクが高まります。

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経障害

- 心筋梗塞

- 脳梗塞

- 脳出血

- 高血圧

- 脂質異常症

上記のような合併症を予防するためにも、耐糖能異常に早期に気づいて適切な対処をするのが大切となります。

耐糖能異常の症状には、以下のようなものがあります。

- 尿量増加

- 喉の渇き

- 倦怠感や疲労感

- 尿蛋白が出る

- 浮腫み

- 食後も空腹を感じる

- 体重減少

ただし、耐糖能異常が軽度であると、上記のような自覚症状が現れない場合もあります。

耐糖能異常を早期発見するためには、定期的に健康診断を受けるのが有効です。

健康診断で血糖値が高値だった場合は、空腹時血糖値や75gOGTTなどの再検査を受けて、正確な診断を受けるのが重要となります。

耐糖能異常の段階であれば、薬に頼らず耐糖能を正常化できてさまざまな病気の発症も予防できるため、生活習慣の見直しを積極的に行うのが大切です。

最近の研究では、血糖値の急上昇を穏やかにする働きを持つ成分も注目されています。

生活習慣の工夫とあわせて取り入れることで、より安定した血糖管理が期待できますよ。詳しい解説はこちらをご覧ください。

女性が注意すべき耐糖能異常の主な特徴を理解しよう

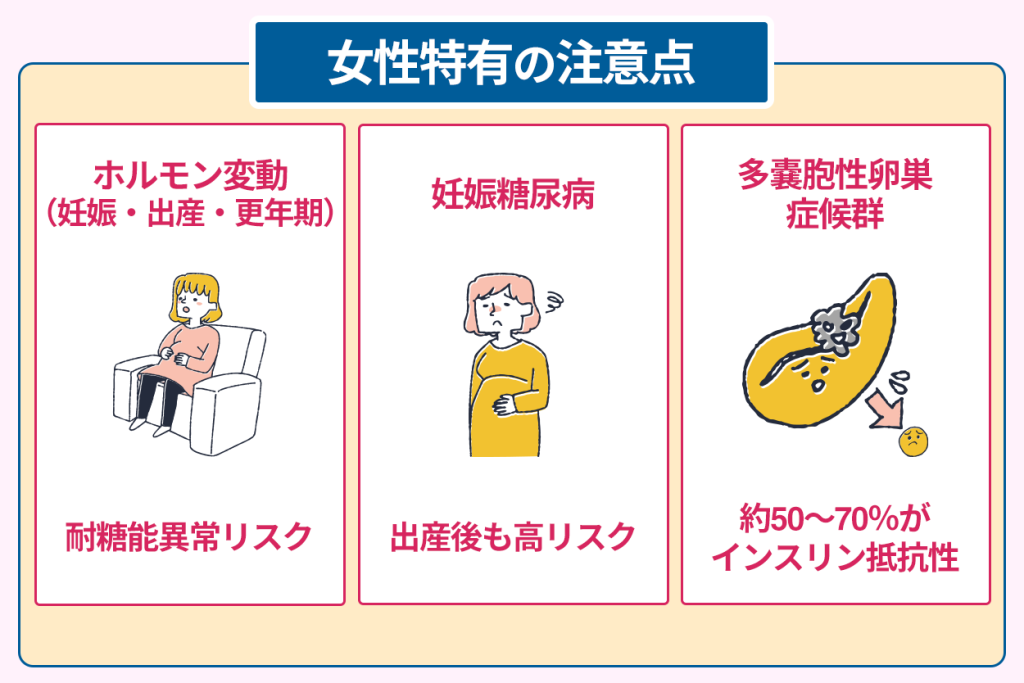

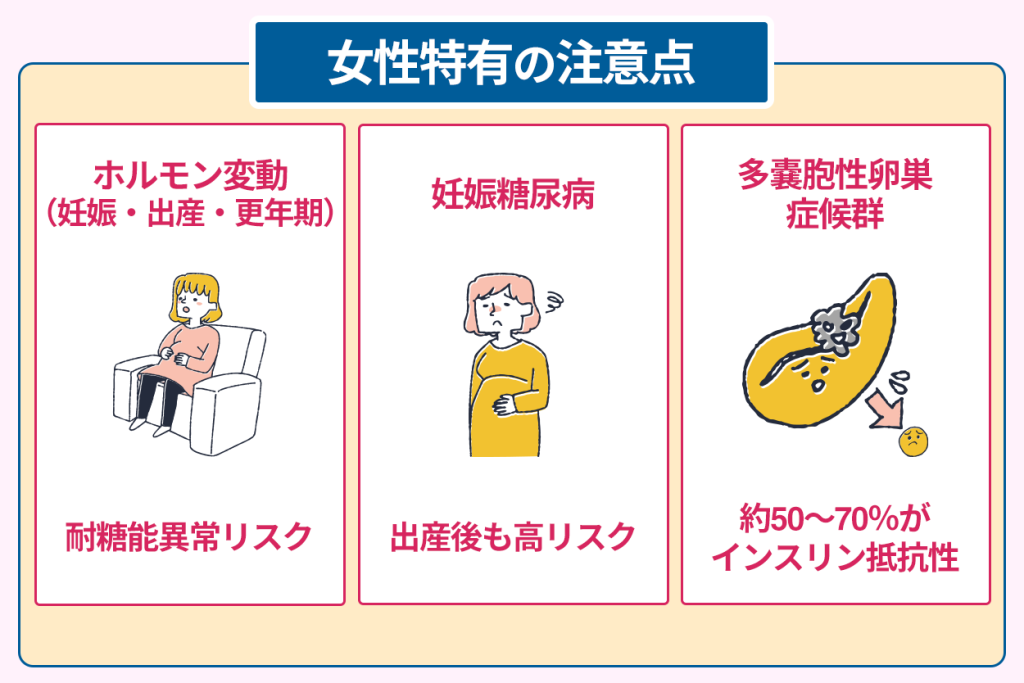

耐糖能異常は全ての人に関係する健康課題ですが、女性特有のリスクや注意すべき特徴があります。

早期発見して進行を防ぐためにも、女性が注意すべき耐糖能異常の主な特徴を理解しておくのが大切です。

妊娠中は胎児へ多くのエネルギーを送るため、胎盤からインスリンの働きを抑える酵素が発生してどんな妊婦でも通常時と比較すると血糖値が高い傾向にあります。

妊娠糖尿病は、このインスリンの働きを抑える酵素の過剰な分泌が原因です。

一般的に妊娠により発症する病気であるため、出産後には正常に戻るケースが多いとされています。

ただし妊娠糖尿病の既往がある女性は、出産後に耐糖能異常や2型糖尿病を発症するリスクが高いといわれているため、定期的な経過観察が重要です。

更年期に入ると、女性ホルモンであるエストロゲンが急激に減少します。

エストロゲンにはインスリンの働きをサポートする作用がありますが、エストロゲンの量が減るとインスリンの働きも低下して、血糖値のコントロールが難しくなります。

さらに更年期の女性は代謝が低下して体重が増加する傾向にあり、特に内臓脂肪が増加するとインスリン抵抗性が高まるため、適切な体重管理が大切です。

耐糖能異常は月経とも深い関係があり、月経周期の中で排卵後〜月経前の応対期はプロゲステロンが増加して、一時的にインスリンの効きが悪くなる傾向があります。

他にも多嚢胞性卵巣条項群における月経不順や無月経の場合、約50〜70%の人にインスリン抵抗性が認められるとされています。

インスリン抵抗性があると排卵がうまく起こらず、月経不順や無月経を引き起こすため、月経不順や無月経の場合は医療機関で原因を詳しく検査をするのがよいでしょう。

耐糖能異常は女性のホルモンバランスの変動と深く関わっているため、正しく理解して早期に適切な対処をするのが大切です。

食事と運動習慣の見直しが耐糖能異常の改善に向けた基本的な取り組みとなる

耐糖能異常の改善には、初めに食事と運動という2つの生活習慣の見直しが必要です。

適切な血糖コントロールをして糖尿病への進行を予防するためには、生活習慣の見直しが重要になります。食事と運動それぞれの具体的な見直しポイントは、以下の通りです。

- バランスの良い食事をする

- 食物繊維の摂取を意識する

- 糖質の多い食品を低GI食品に置き換える

- 食べる順番を意識する

- ゆっくりよく噛んで食べる

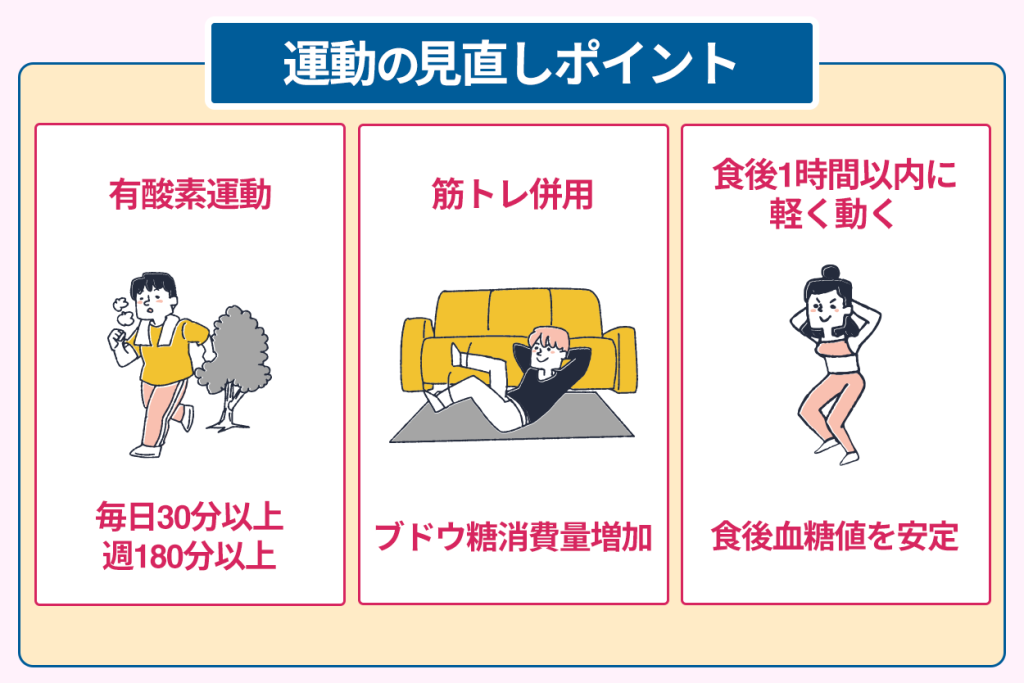

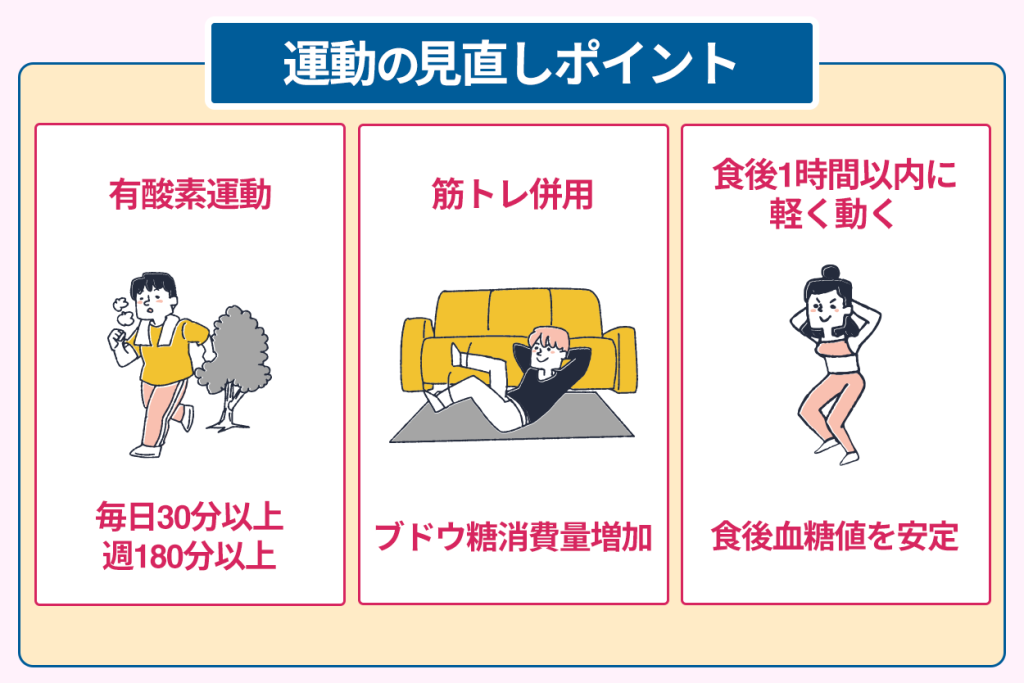

- 有酸素運動を行う

- 筋トレを取り入れる

- 食後に軽い運動を行う

食事では主食や主菜、副菜をバランスよく組み合わせて、食物繊維が豊富な野菜から食べ始めると血糖値の急上昇を抑制できます。

食事の際、早食いをすると食物の消化や吸収が早くなって血糖値が急上昇するため、ゆっくりよく噛んで食べるのが重要です。

さらに糖質の多い食品は、食後血糖値の上昇が緩やかな低GI食品に置き換えるのが効果的です。

具体的な低GI食品としては、以下が挙げられます。

- 穀類(そば、玄米)

- 粉類(全粒粉パン、ライ麦パン)

- きのこ類(しめじ、エリンギ)

- 肉類(鶏肉、ハム)

- 魚類(しらす、アジ)

- 海藻類(ひじき、もずく)

- 野菜類(キャベツ、ブロッコリー)

- 果物類(グレープフルーツ、いちご)

- 乳製品(牛乳、ヨーグルト)

- 大豆食品(納豆、豆腐)

上記のような低GI食品の活用により、食後血糖値の上昇を抑制できます。

運動では筋肉がエネルギーを必要とするため、血液中のブドウ糖を取り込んで血糖値が低下します。

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は毎日30分以上または週180分以上を目安に行うのが理想的です。

さらにこのような有酸素運動と併せて筋力トレーニングを行うと、ブドウ糖の消費量が増加して食後血糖値の上昇が緩やかになります。

一般的に食後血糖値は食事から1時間後に最も高くなる傾向があり、食後血糖値を安定させるためには、この食後血糖値が最も高くなるタイミングで運動をおこなうのが効果的です。

食事と運動習慣の見直しは、耐糖能異常の改善における最も基本的な取り組みであるため、自分のできそうな範囲から取り入れてみてください。

耐糖能異常の改善に医療的なサポートが必要なケースもある

耐糖能異常の改善は、基本的に食事や運動といった生活習慣の見直しが中心ですが、中には医療機関でのサポートが必要となるケースもあります。

食事や運動習慣の見直しで血糖値やHbA1cの数値が改善しない場合は、元々インスリンの分泌が不足している可能性があるのです。

このような場合には、医師の指示のもと薬物療法が追加される場合があります。

さらに家族歴がある人は、糖尿病を発症するリスクが高い傾向にあります。

糖尿病の発症を防ぐためにも、医療機関で定期的な血液検査を受けて適切な血糖コントロールをするのが重要です。

耐糖能異常は生活習慣の見直しで正常に戻せる段階ですが、すべて自己対応のみで済むとは限りません。

適切な対処により、将来的な糖尿病や合併症のリスクを下げられるため、早めに医療機関に相談するようにしてください。

耐糖能異常の予防と継続的なケアのポイントを理解しよう

耐糖能異常は、将来的に糖尿病を発症するのを予防するための大切なサインです。

耐糖能異常に早期に気づいて、予防や継続的なケアを日常生活の中に取り入れると健康な状態を維持できます。

具体的なポイントとしては、以下が挙げられます。

- 朝食は抜かない

- 間食を工夫する

- 生活リズムを整える

朝食を抜くとインスリンの分泌が遅れたり、効きが弱くなったりして食後血糖値が上昇します。

朝食をしっかり食べると昼食後の血糖値の上昇が緩やかになり、糖尿病のリスクも低下するため毎日朝食を取るようにしてください。

さらに間食をする場合は、血圧の変動を抑えるために以下のような食品を活用するのが有効です。

- ナッツ類(アーモンドやマカダミアナッツ)

- フルーツ(キウイやりんご)

- ゆで卵

- ヨーグルト

- チーズ

ただし夕食後や就寝前は活動量が少ないため、このタイミングで間食をすると血糖値の上昇を招きます。

そのため、間食をする場合はこのタイミングを避けて、活動量の多い日中や運動前に取るのがよいでしょう。

他にも生活リズムは耐糖能異常と密接に関係しており、生活リズムが乱れると血糖値やインスリンの働きに悪影響を与えます。

特に睡眠不足はインスリンの効きを悪くして、血糖値が上昇して糖尿病を発症する原因になります。

睡眠時間が糖尿病と耐糖能異常に与える影響を調査したアメリカの大規模研究では、睡眠時間が7~8時間の人と比較して6時間以下の人は糖尿病が約1.7倍、耐糖能異常が1.6倍に増えたとされているのです。

そのため、規則正しい生活リズムを心がけて、しっかり睡眠時間を確保するのが耐糖能異常や糖尿病の予防につながります。

生活習慣の改善に加えて、血糖値の上昇を抑える成分を取り入れるのも効果的です。詳しくはこちらの記事を参考にしてくださいね。

耐糖能異常の改善には日々の小さな習慣の積み重ねが大切となる

耐糖能異常の改善には、特別な食事法や激しい運動よりも日々の小さな習慣の積み重ねが大切です。

耐糖能異常を放置すると糖尿病を招き、さらに糖尿病により命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

しかし、早めの対処と継続的なケアによって、健康な状態の維持が可能です。

今までの生活習慣を大きく変えなくとも、血糖値の安定につながるため、継続的に生活習慣の見直しを取り入れるのが大切となります。

医療機関での定期的な確認とあわせて、小さな変化を積み重ねていくと、体にやさしく効果的な改善につながります。