甘いものを食べると血糖値が上がる、野菜を食べると血糖値の急上昇を避けられるなど、どのような食品が食後血糖値の急上昇を招くのかを知っている人は多いはずです。

しかし、糖の吸収を抑える効果が期待できる食品まで調べられている人は少なく、その点を理解するとより一層血糖値のコントロールが容易となります。

本記事では、糖の吸収を抑える食品や方法をやさしく解説します。

- 食事で摂取した糖が吸収される速さと量が、血糖値の上昇に直結する

- 糖吸収を抑える効果が期待できる食品には、食物繊維や低GI食品、酢や発酵食品などがある

- 糖の吸収量や速度は、食品の食べる順番や料理方法で変化する

- 糖吸収の抑制には運動も良い効果を与える

- 家庭でチェックリストや記録シートを利用するのも有効

- 糖吸収抑制薬は作用機序によって違いがある

- 糖の吸収を管理するためには、定期的な検査とフォローアップが欠かせない

特に血糖値の管理が上手くいかずに困っている人、ダイエットをしたい人、糖尿病治療中や予備軍の人には必読の内容です。

糖の吸収が血糖値に与える影響について医学的根拠をもとに理解する

始めに、糖の吸収が血糖値へどのような影響を与えるのか、医学的根拠をもとに簡単に解説します。

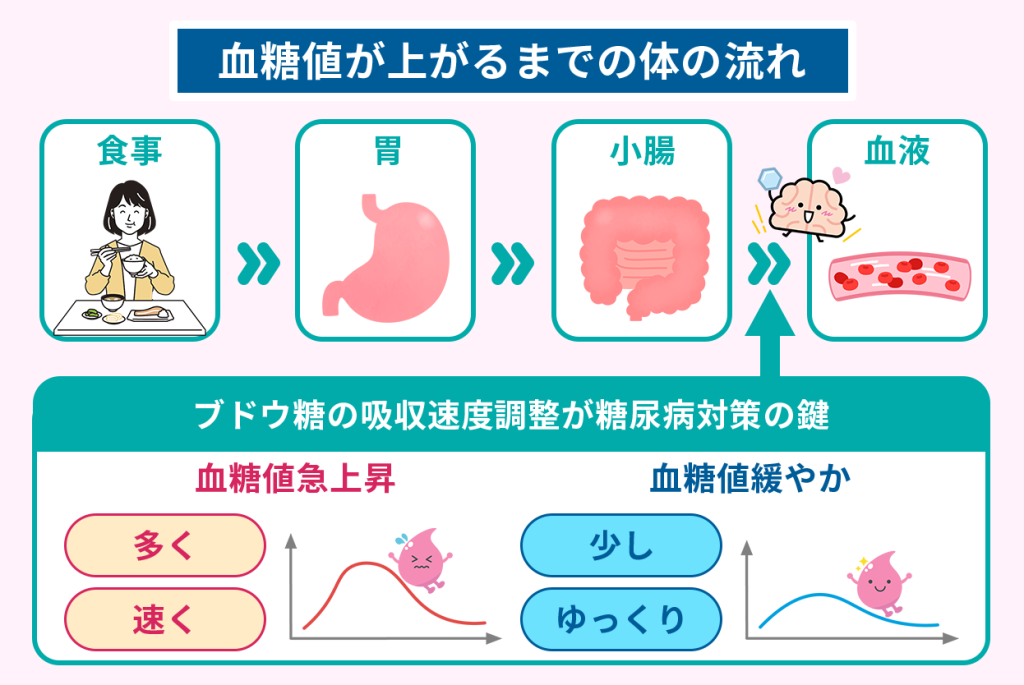

食べ物から糖が吸収されて、血糖値が上がるまでに起こっている、体内の流れは以下です。

- 糖質を含む食品を口に入れる

- 口の中や胃、小腸で細かく分解され、最終的にブドウ糖という形になる

- ブドウ糖は小腸の壁から血液の中へ吸収される

- 吸収されたブドウ糖が血液に入ると、血糖値が上昇する

この流れのうち、ブドウ糖がどのくらいの速さと量で血液中に入るかが、食後血糖値の上昇具合に影響を与えます。

当然ながら、たくさんのブドウ糖が速く吸収されると、血糖値は急上昇します。

反対に、少しのブドウ糖がゆっくり吸収されると血糖値の上昇は緩やかです。

ブドウ糖の吸収速度調整が、糖尿病対策において重要な鍵となります。

参考:糖尿病診療ガイドライン2024

血糖濃度の調節 – NHK | 日本放送協会

糖吸収を抑える効果が期待される食品と成分を理解して食事に取り入れる

糖の吸収速度が速い食品や糖質含有量の多い食品を控えるのも、糖吸収を抑えるための1つです。

加えて、糖吸収自体を抑制できる食品を取り入れると、より効果が発揮できます。

糖の吸収を抑える効果が期待できる食品や成分を、以下にまとめました。

| 成分 | 作用 | 食品例 |

|---|---|---|

| 食物繊維 | ・腸の動きを活発にし、便通を整える。 ・腸内でゲル状になり、糖の吸収を緩やかにする。 | ・こんにゃく ・海藻 ・オクラ ・ごぼう ・玄米 |

| 低GI食品に含まれる成分 | ・消化に時間がかかる成分が多く含まれ、糖の吸収が緩やかになる。 | ・玄米 ・全粒パン ・オートミール ・豆類 ・ブロッコリー ・キャベツ ・葉物野菜 |

| 有機酸やプロバイオティクス | ・胃の動きを緩やかにし、糖の吸収を抑える。 ・身体のインスリン反応性が上がる。 | ・酢 ・ヨーグルト ・味噌 ・納豆 |

食物繊維には不溶性と水溶性の2種類があり、不溶性食物繊維は野菜や玄米に多く、腸の動きを活発にして便通を整えます。

水に溶ける水溶性食物繊維は、海藻やオクラなどに多く含まれ、腸内でゲル状になり糖の吸収を緩やかにします。

それぞれで働きが異なるため、身体の状態にあわせて使い分けるうえでも理解しておくと良いでしょう。

参考:食物繊維の必要性と健康 | e-ヘルスネット(厚生労働省)

The Health Benefits of Dietary Fibre

Vinegar improves insulin sensitivity to a high-carbohydrate meal in subjects with insulin resistance or type 2 diabetes

The effects of probiotics supplementation on glycaemic control among adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials

糖の吸収を抑えるための具体的な食事法を理解して実践する

糖の吸収抑制は食品選びだけでなく、食事の順番や調理法などの工夫でも対応が可能です。

具体的には、以下3つの方法があります。

いずれも今日からできる簡単な方法なため、理解したうえで実践すると良いでしょう。

- 先取り食法

- 調理法や加工方法の工夫

- 併用する調味料や飲料選びの工夫

食物繊維は胃や腸の中で水分を含み、糖質の吸収を遅らせたり、食べ物が胃の中を通過する速度を下げたりする効果があります。

調理法や加工方法については、以下の表でその差を確認してください。

| 食品名 | 数値が高いほど食後血糖値の上昇リスクがある | 特徴 |

|---|---|---|

| 炊き立ての白ご飯 | 約70~90 | でんぷんの消化が速い |

| 冷やご飯 | 約50〜60 | 消化性の悪いでんぷんに変化して、吸収が緩やかになる |

| 柔らかめのパスタ | 約55~65 | でんぷんの消化が速い |

| アルデンテのパスタ | 約40〜45 | でんぷんの消化が遅い |

| 白パン | 約70〜75 | 繊維が少なく、消化が速い |

| 全粒粉パン | 約50〜55 | 食物繊維が豊富で消化に時間がかかる |

一緒に摂取する調味料や飲み物は、酢やレモン、緑茶やシナモンなどが良いです。

酢やレモンは胃の中にある食べ物のpHを下げて、胃から排出させる速度を遅らせ、糖の吸収を緩やかにします。

シナモンや緑茶は、身体のインスリン反応性を高める作用があります。

食品選びと食事法の工夫はどちらか一方だけではなく、両方を取り入れると相乗効果が見込めるため、今後検討してください。

参考:Dietary fiber and body weight

Vinegar improves insulin sensitivity to a high-carbohydrate meal in subjects with insulin resistance or type 2 diabetes

Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes

Green tea supplementation affects body weight, lipids, and lipid peroxidation in obese subjects with metabolic syndrome

International tables of glycemic index and glycemic load values: 2008

Effects of resistant starch on glycemic response, postprandial lipemia and appetite in subjects with type 2 diabetes

運動が糖吸収へ影響を与える仕組みを理解して運動習慣を取り入れる

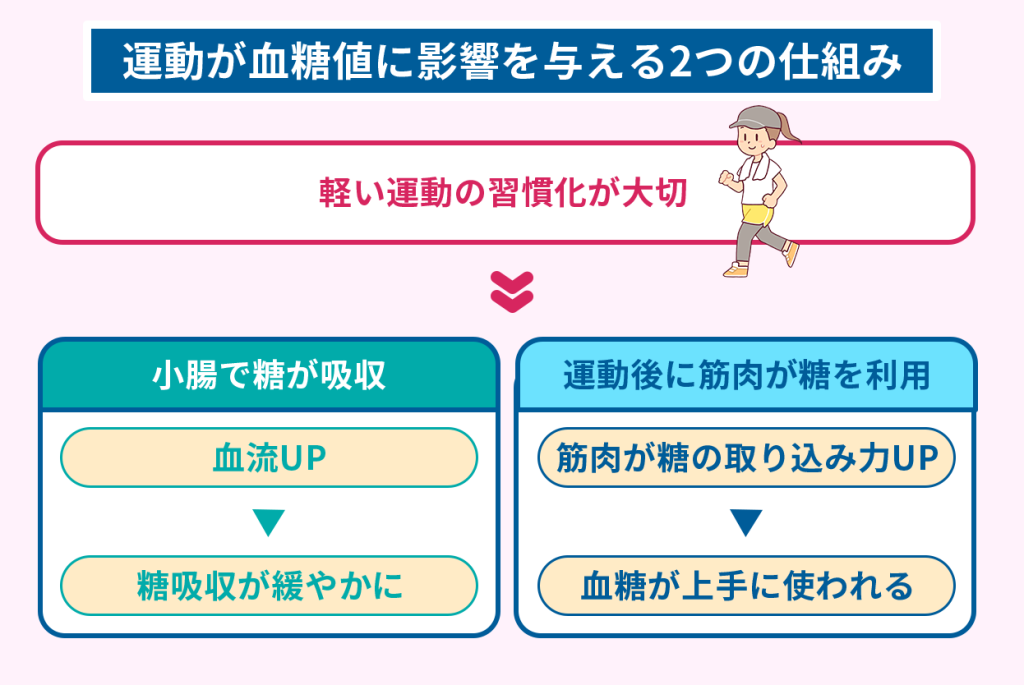

糖の吸収に影響を与えるのは食事だけではなく、運動習慣もその1つです。

運動が糖吸収や血糖コントロールに影響を与える理由には、以下2つの仕組みがあります。

| 仕組み | 内容 |

|---|---|

| 小腸で糖が吸収される | 軽い運動を続けると、体の血流がよくなり、糖の吸収が緩やかになる |

| 運動後に筋肉が糖を利用する | 筋肉が糖を取り込む力が高まり、血糖が上手に使われる |

他にも、食後の軽い運動は糖が血液に入るスピードを緩やかにし、血糖値の急上昇を抑える効果があるといわれています。

しかしここで大切なのは、単発的な運動ではなく、軽い運動を習慣化してコツコツ継続する点にあります。

運動習慣が身に付くと、身体が糖の使い方を改善し、血糖値の乱れない身体作りができるようになるでしょう。

参考:Exercise, GLUT4, and skeletal muscle glucose uptake

Effects of exercise on mesenteric blood flow in man

Physical Activity/Exercise and Diabetes: A Position Statement of the American Diabetes Association

家庭でできる糖吸収チェックと摂取プランを日常生活で活かす

糖吸収を改善するために個人でできるのは、食事や運動の改善だけではなく、日々の運動や食事を記録する視覚的な方法もあります。

例えば、以下のような形で食事や活動、血糖値の測定結果などを記録したシートを作成すると良いです。

| 日付 | 食事内容と時間 | 食前血糖値 | 食後2時間の血糖値 | 運動内容と時間 | 意識した点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 7/26 | 朝はご飯1杯と酢の物、みそ汁 | 80mg/dL | 120mg/dL | 食後に15分間ウォーキング | 酢の物を取り入れた |

| 7/27 | 昼はパスタとサラダ | 75mg/dL | 140mg/dL | なし | サラダを先に食べた |

食事内容と血糖値の関係を見える化すると、どんな食べ物が血糖値を上げるのか把握できます。

ただし、こういった記録シートを有効活用するためには、自宅の血糖測定値が正しくなければ意味がありません。

そこで、自宅で実施する簡易血糖測定の正しい方法を以下にまとめます。

- 血糖測定器と試験紙、ランセットとアルコール綿、記録ノートまたはスマホアプリを準備する。

- 手を石けんとぬるま湯で洗い乾かして、汚れや糖分で測定値に誤差が出ないようにする。

- 血糖測定器にセンサーを差し込む。

- ランセットを使って指先の側面に軽く針を当てる。

- 指先から出た血液をセンサーの先に吸わせるように当てる。

- 数秒~10秒ほどで血糖値が表示される。

- 使用済みランセットとセンサーを医療ごみとして廃棄し、記録をとる。

測定タイミングにずれがあると、正確な記録として活用できないため、起床後や食後2時間後などの決められた時間を守る必要があります。

参考:血糖自己測定について | 糖尿病情報センター – NCGM

医療機関で検討される糖吸収抑制薬の種類と使用時に気を付けるポイントを理解する

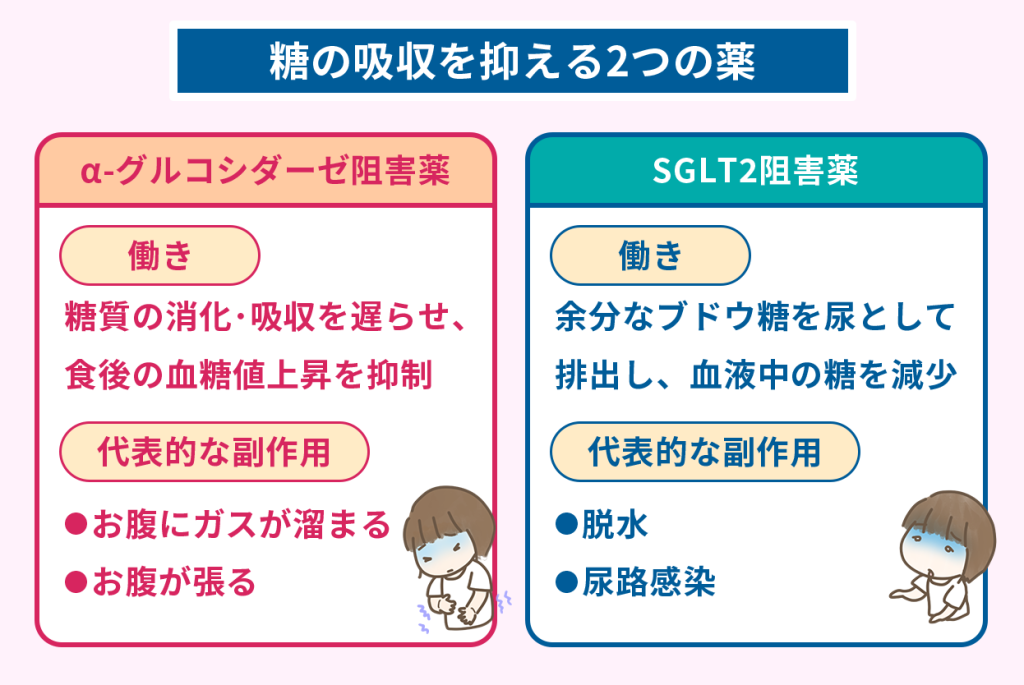

食事や運動などの生活習慣を改善しても、血糖値や糖の吸収をコントロールできない場合は、医師により糖の吸収を抑える薬の処方が検討されます。

現在、医療機関で検討されている糖の吸収を抑える薬剤には、以下の2種類があります。

| 薬の種類 | 代表的な薬剤 | 働き | 代表的な副作用 |

|---|---|---|---|

| α-グルコシダーゼ阻害薬 | ・ボグリボース、商品名ベイスン ・ミグリトール、商品名セイブル | 1、ごはんやパンなどに含まれるでんぷんは、小腸で細かく分解されてブドウ糖になり吸収される。 2、このとき体内では、α-グルコシダーゼという酵素がブドウ糖に分解する手助けをしている。 3、α-グルコシダーゼ阻害薬はその名の通り、酵素の働きをブロックして、糖の吸収を緩やかにする。 4、これにより、食後の急激な血糖上昇を防ぐ。 | ・お腹にガスがたまる ・お腹が張る |

| SGLT2阻害薬 | ・ダパグリフロジン、商品名フォシーガ ・カナグリフロジン、商品名カナグル | 1、腎臓は、ブドウ糖をいったん尿に出してから、必要なブドウ糖をまた身体に戻す仕組みがある。 2、必要なブドウ糖を戻すときに働くのが、SGLT2 というタンパク質。 3、SGLT2阻害薬はSGLT2の働きをブロックして、ブドウ糖を尿として身体の外に出すように働きかける。 4、結果的に、血液中の糖が減って、血糖値が下がる。 | ・脱水 ・尿路の感染 |

上記の薬剤は患者の体質や持病、現在使用している薬により安全に使えるかどうかが変わるため、事前に以下内容を確認したうえで検討されます。

| 薬剤の種類 | 使用を避ける場合 | 慎重に使用する必要がある場合 |

|---|---|---|

| αグルコシダーゼ阻害薬 | ・腸閉塞や潰瘍性大腸炎、クローン病など消化管の病気がある人は、腸内でガスが溜まり症状が悪化する可能性がある。 | ・他の糖尿病治療薬であるインスリンやSU薬と併用すると、低血糖を招く可能性がある。 |

| SGLT2阻害薬 | ・腎臓の機能が低下している人は、効果が弱まったり、副作用が増えたりする可能性がある。 ・尿から糖が出るため、脱水や感染症のリスクがある人は、膀胱炎や尿路感染が増える可能性がある。 |

患者の体質や持病の有無を確認するために実施されるのは、問診だけではありません。

正確に現在の状態を把握するために、薬剤使用前に血液検査や尿検査、血圧や体重測定などが行われます。

参考:糖尿病治療薬―αグルコシダーゼ阻害薬―の特徴と注意点

PMDA 医療用医薬品 情報検索「ダパグリフロジン」

PMDA 医療用医薬品 情報検索「カナグリフロジン」

糖吸収を抑えて血糖値の安定につなげるためには行動を継続できるかが鍵

糖の吸収を抑えて血糖値の安定を目指すためには、日々の行動を継続できるかが重要なポイントです。

糖質の吸収は食材の選び方や調理法、食べる順番や食後の軽い運動などによって、ある程度コントロールができます。

さらに運動は、食後に軽いウォーキングを取り入れるだけでも、血糖値の上昇が緩やかになるという報告もあります。

こうした工夫が血糖値の急激な変動を避け、身体への負担を減らすものの、すべての方法が誰にでも同じように効果を発揮するわけではありません。

血糖値の変動には体質や生活習慣、ストレスなども影響するため、自宅の簡易血糖測定や記録を活用した自分自身の傾向の見極めが求められます。

こうした記録をもとに専門家へ相談すると、継続可能な方法が見つかり、無理のない健康な血糖管理ができるでしょう。