糖尿病の初期は、自覚症状がない場合が多く、判別は困難です。

しかし、糖尿病を放置すると徐々に病気が進行して、失明や意識障害などの症状が出る場合があります。

- 糖尿病の発症について

- 高血糖は脱水やエネルギー不足を引き起こす

- 体重減少は危険なサイン

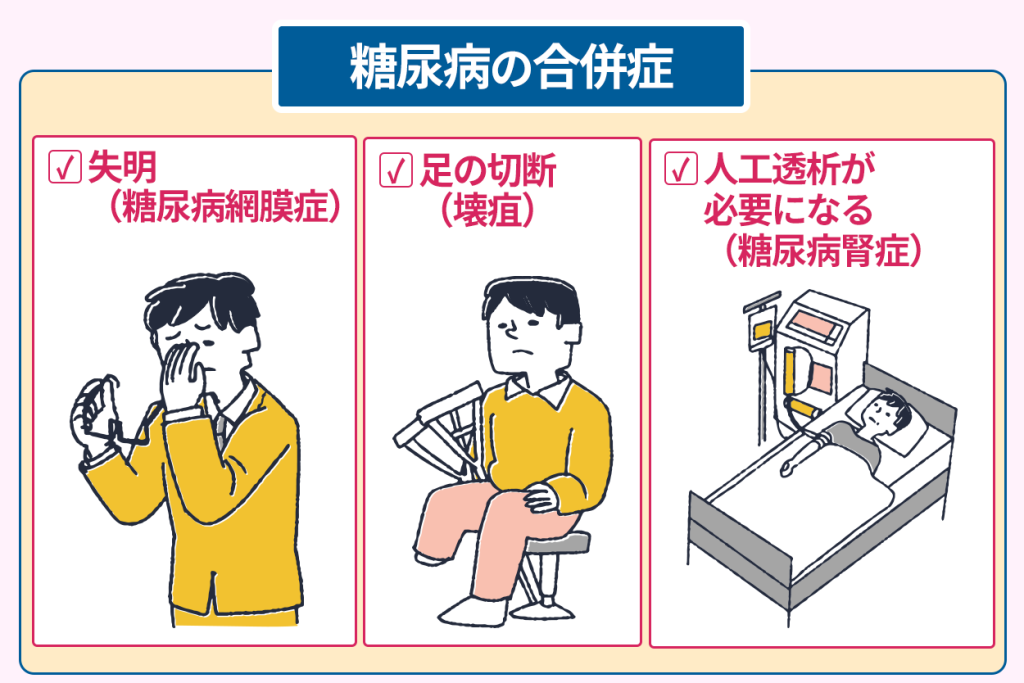

- 3大合併症について

- 感染のリスク

- 初期症状の確認

- HbA1cについて

糖尿病は、さまざまな合併症があり、気づいた時にはすでに手遅れの状態である可能性があります。

そのため、糖尿病の症状についての知識を増やし、早期発見と適切な治療を受けて健康的な生活を送りましょう。

糖尿病の自覚症状はほとんどないが予兆となるサインは存在する

糖尿病は、自覚症状がほとんど現れませんが、いくつかの小さなサインが見られます。

パンや甘いお菓子など糖質を多く含む食べ物を摂取すると、体内で消化吸収されて、血液中にブドウ糖として取り込まれます。

この血液中のブドウ糖濃度を血糖値といい、ブドウ糖の濃度が高くなると血糖値は上昇します。

本来、食後に血糖値が上昇するとインスリンが分泌されて血糖値が下がりますが、糖尿病を発症している人の場合は血糖値は下がりません。

血糖値を上げるホルモンは複数存在しますが、血糖値を下げるホルモンは、インスリンのみです。

そのため、インスリンの働きが悪くなると、血糖値が下がらない状態になります。

インスリンの働きが悪くなる原因は、運動不足や肥満など生活習慣の乱れが関係しています。

インスリンの作用を阻害する理由は、以下のようにまとめられます。

| 項目 | 理由 |

|---|---|

| 運動不足 | 筋肉によるブドウ糖の取り込み能力低下が起こる |

| 肥満 | 内臓脂肪がインスリンの働きを阻害する物質を産生する |

| 暴飲暴食 | インスリンを過剰に産生し続ける生活が膵臓を疲弊させる |

インスリンの働きが悪くなると、インスリンを分泌する臓器である膵臓が活発に働き、血糖をコントロールしようとします。

その結果、徐々に膵臓が疲弊してきて、インスリン分泌不足が起こります。

しかし、インスリンの分泌が不足していていると血糖値は下がらず、高血糖の状態が続きます。

このように、長期的に血糖値が下がらず、高血糖の状態が続くと糖尿病を発症します。

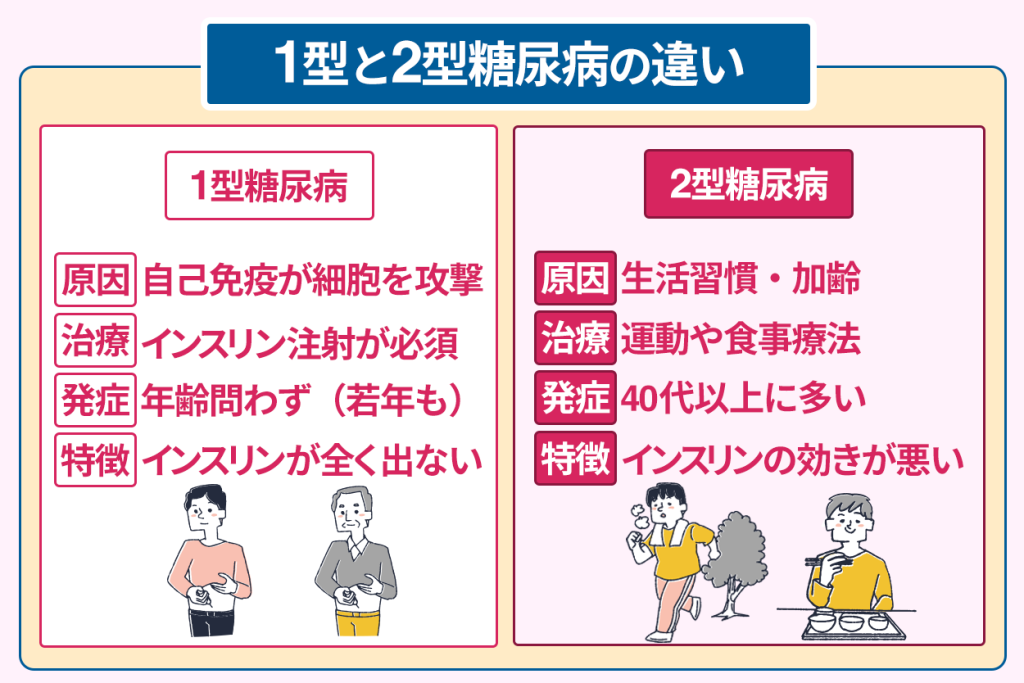

2型糖尿病は健康診断や人間ドックで指摘される場合が多い

糖尿病には1型と2型の2種類が存在し、それぞれの違いは以下のとおりです。

| 種類 | 違い |

|---|---|

| 1型糖尿病 | インスリンを分泌する細胞が破壊されている自己免疫の異常が原因若年層でも発症するなど年齢は関係ないインスリン注射必須 |

| 2型糖尿病 | インスリンの機能低下や分泌不足が原因40歳以上の人に多い食事や運動で血糖コントロールを行う |

健康診断や人間ドックで血糖値が高い状態であると指摘される場合、そのほとんどは2型糖尿病でしょう。

糖尿病の診断基準は、以下1〜3項目のうち、いずれか1項目かつ4を満たすものです。

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上

- 75g糖負荷試験2時間後の値が200mg/dL以上

- 随時血糖値が200mg/dL以上

- HbA1cが6.5%以上

血液検査では、初期段階でも高血糖の状態であるとわかるため、病院を受診して適切な治療を受けられます。

しかし、健康診断や人間ドックを定期的に受けていない人の場合は、発見が遅れる可能性があります。

それは、糖尿病を発症していても血糖値がわずかに高いくらいの状態では、無症候なためです。

体調に異変を感じて病院を受診した際に、糖尿病を発症しているとわかる場合がありますが、その時にはすでに糖尿病が進行している事例があります。

このように、糖尿病の初期は症状がない、あるいは症状が出ていても気づかない場合があります。

糖尿病の症状は初期にも現れているが気づかない可能性がある

糖尿病の症状は、予兆もなく、突然現れるわけではありません。

初期には自覚症状はほとんどありませんが、喉の渇きやトイレに行く頻度が増えるなど体に変化があったり、違和感を感じたりしている可能性があります。

糖尿病の症状には、以下のようなものがあります。

- 疲労感

- 頻尿

- 喉が渇く

- 目がかすむ

- 手足が痺れる

- 体重減少

- 傷の治りが悪いなど

このように、糖尿病は自覚症状が出現していても、糖尿病の症状であると気づかない可能性があります。

症状が軽度の場合は、様子を見て悪化した時に受診する場合もあるでしょう。

しかし、放置すると重症化し、意識障害や低血糖など命に関わる状態にまで進行する危険性があります。

意識障害を引き起こす糖尿病性ケトアシドーシスには特に注意が必要です。詳しくはこちらの記事も参考にしてください。

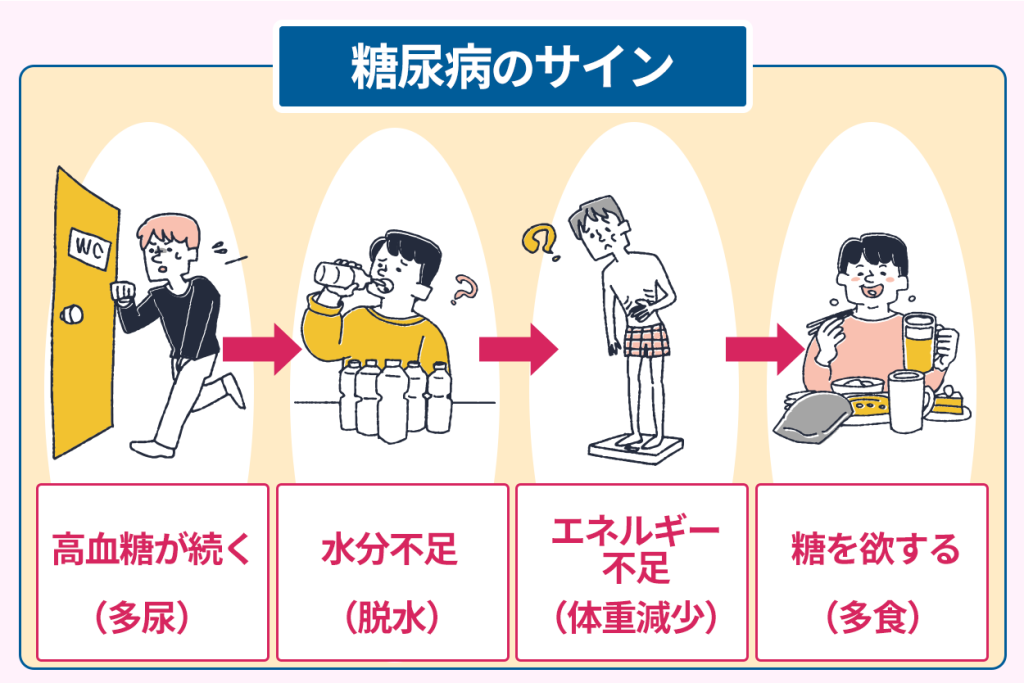

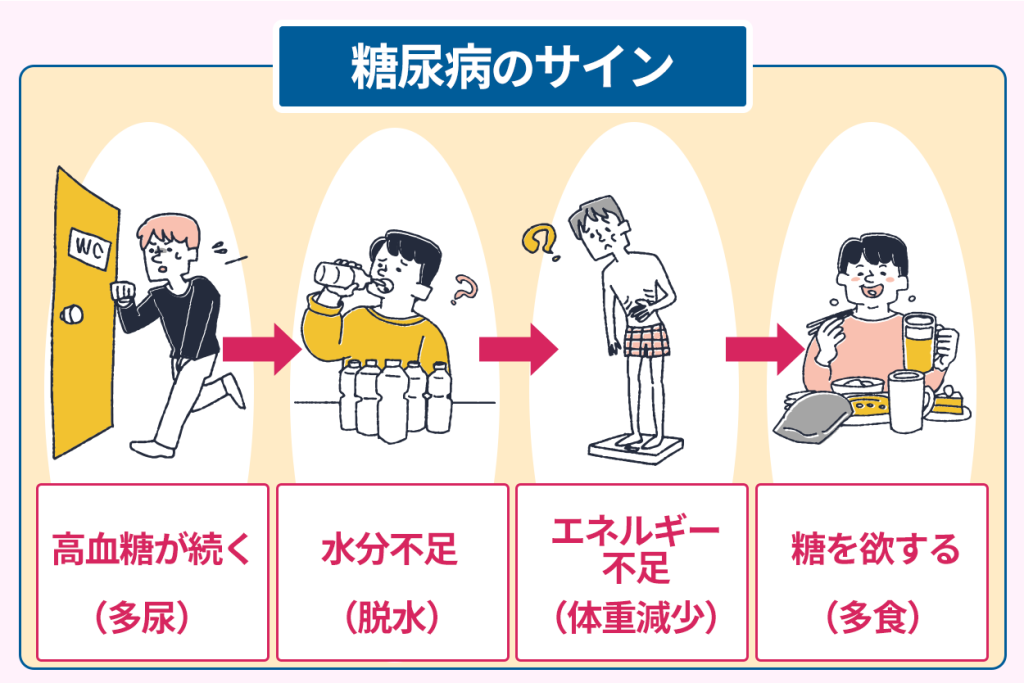

喉の渇きや頻尿を感じたら糖尿病を発症している可能性がある

糖尿病の自覚症状には、喉の渇きや頻尿など、糖尿病以外の原因でも起こり得る症状が多くあります。

その結果、体から多くの水分が失われ、体は脱水状態です。

脱水状態になると、喉の渇きを改善させるために、水分を多く取ろうとして多飲になります。

さらに、インスリンの作用不足やブドウ糖の尿中への排出が原因で、血液中にあるブドウ糖を細胞に十分取り込めません。

ブドウ糖は、体にとって最も重要なエネルギー源です。

そのため、ブドウ糖が利用できなくなると細胞はエネルギー不足となり、その不足を解消しようとします。

その結果、ブドウ糖を求めて食欲が増して多食になります。

このような症状は、糖尿病の特徴的な症状であり、高血糖による脱水状態やエネルギー不足が原因です。

体重減少や倦怠感を放置すると合併症が進行している可能性がある

糖尿病が進行すると、体重減少や倦怠感を感じるようになります。

通常、食事から摂取されたブドウ糖は血流にのって全身に運ばれ、インスリンの作用によって細胞に取り込まれます。

ブドウ糖は、体や脳を動かすために必要であり、大切なエネルギー源です。

しかし、糖尿病の人は、インスリンの作用不足により糖代謝異常が起こります。

この糖代謝に異常が起こると、ブドウ糖をうまく細胞に取り込めず、エネルギーを作り出せません。

そのため、体がエネルギー不足となり、疲労感を感じるでしょう。

そして、このエネルギー不足を解消するために、今度は筋肉や脂肪が分解されます。

その結果、体重の減少が起こりますが、これは糖尿病の悪化を示す非常に危険な状態です。

高血糖の状態が続くと、糖尿病の合併症を発症するリスクが高まります。

糖尿病が進行すると3大合併症を発症するリスクが高まる

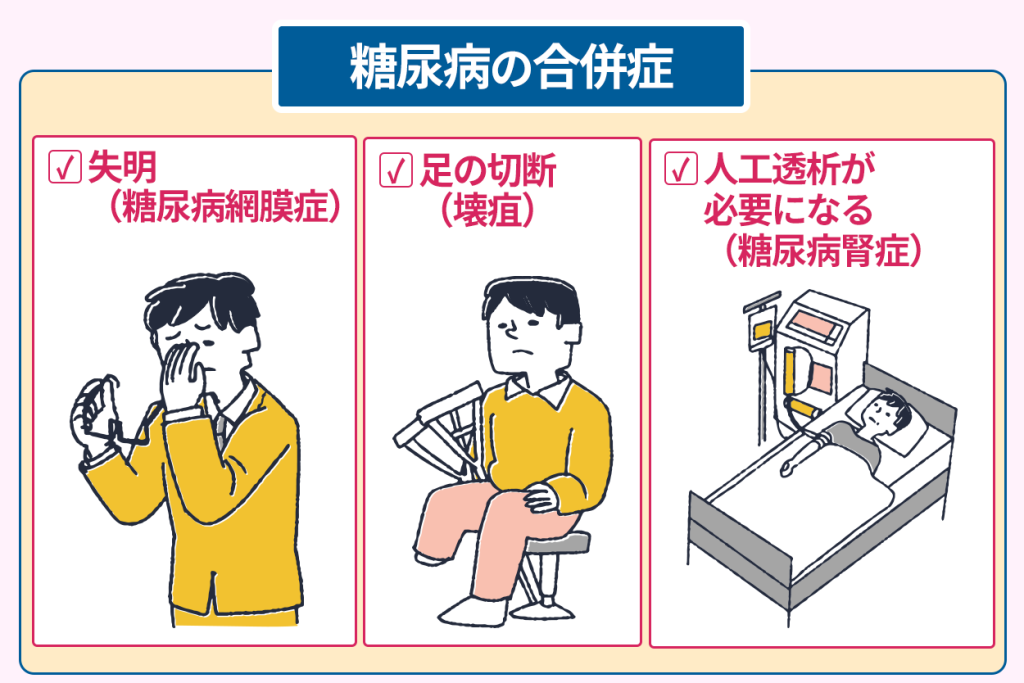

血糖値が高い状態を放置すると、徐々に糖尿病の合併症が進行します。

糖尿病の合併症は、以下の3つです。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経障害

- 糖尿病性腎症

これら3つの合併症は、高血糖状態が細い血管を傷つけるため、糖尿病特有の合併症として発生します。

さらに、糖尿病が重症化すると、意識障害や昏睡などに陥る危険性があります。

これらの合併症以外にも、心筋梗塞や脳梗塞などの病気を発症する可能性があり、その原因のほとんどが動脈硬化の進行です。

高血糖の状態は、細い血管だけでなく、太い血管にも障害を起こします。

このように血管が固くなった状態が、動脈硬化です。

動脈硬化が進行すると、徐々に血管が狭くなり、血栓が形成されます。

その血栓が血流にのって血管を塞ぐと、心筋梗塞や脳梗塞が起こります。

糖尿病が進行すると糖尿病性網膜症を発症する危険性がある

糖尿病性網膜症は、慢性的な高血糖状態が原因で、眼底の血管を障害するために起こります。

糖尿病性網膜症には、以下のような症状があります。

- 視力低下

- 目がかすむ

- 視界がぼやける

- 眼精疲労

- ドライアイ

- 飛蚊症

- 失明など

初期段階では、自覚症状として感じない場合でも、高血糖の状態を放置すると糖尿病性網膜症を発症します。

糖尿病性網膜症の診断は、以下のとおりです。

| 分類 | 進行度 | 症状 |

|---|---|---|

| 1段階目 | 単純網膜症 | 自覚症状なし網膜のむくみ点状出血 |

| 2段階目 | 増殖前網膜症 | 血管閉塞虚血網膜浮腫 |

| 3段階目 | 増殖網膜症 | 視力低下飛蚊症硝子体出血網膜剥離 |

糖尿病性網膜症は、徐々に進行し、数年〜10年以上経過して発症します。

重症化した場合、網膜剥離や硝子体出血を引き起こす可能性があり、失明するリスクがあります。

手足の痺れや消化不良は糖尿病性神経障害の症状である可能性がある

糖尿病性神経障害は、末梢神経の代謝に異常をきたしたり、神経に栄養を与える血管が傷つき神経の働きを障害したりするために起こります。

糖尿病性神経障害には、以下のような症状があります。

- 足が痺れる

- 手足の先がピリピリする

- 足裏に皮が一枚張っている感覚がある

- 足がつる

- 立ちくらみ

- めまい

- 便秘、下痢

- 消化不良

- 汗をかくなど

初期の段階は、手足の痺れや痛みから始まりますが、徐々に足の感覚が鈍くなり怪我に気づけなくなります。

その傷が原因となり、傷口が悪化して潰瘍や壊疽を引き起こし、足の切断につながる可能性があります。

症状や原因の違いによる糖尿病性神経障害の分類は、以下のとおりです。

| 分類 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 多発性神経障害 | 感覚神経や運動神経の障害によって起こる | 手足の感覚や運動を調節している神経に起こる足先や足裏に起こる両側手足の同じ部分に症状が現れる |

| 自律神経障害 | 胃腸や心臓など内臓の働きを調節している神経が障害される | 自律神経が関係している範囲に症状が現れる内蔵の活動や体温調節に障害が出る便秘や下痢、立ちくらみなど |

| 単一性神経障害 | 神経を栄養している細い血管がつまり、その部分だけに障害がでる | 顔面神経麻痺など糖尿病罹患期間や血糖コントロールなどとは関係なく、起こる場合がある |

糖尿病性神経障害は、5年〜10年程度で発症するといわれています。

痛みに鈍くなるため、心筋梗塞を起こしても痛みを感じない人もいます。

しかし、糖尿病性神経障害を発症している場合、症状に気づかずに突然死につながる可能性があります。

糖尿病性腎症の症状を放置すると人工透析が必要になる

糖尿病性腎症は、高血糖によって腎臓の血管が傷ついたために起こります。

糖尿病性腎症の症状は、以下のとおりです。

- 足のむくみ

- 疲労感

- 尿量の変化

- 高血圧

- 貧血

- 尿タンパク

- 腎不全

腎臓は、血液中の老廃物や余分な塩分を体外に排出する働きがあります。

この腎臓が障害されるために、病気が進行すると尿タンパクがみられるようになります。

尿タンパクが出始めると、腎臓の機能が低下している可能性が高いです。

さらに、尿の排泄が難しくなるため、体がむくんできたり腎臓の機能低下によって高血圧になったりします。

人工透析の原因となる疾患で最も多いのは糖尿病性腎症であり、病状の進行を遅らせるためには、血糖コントロールが必要です。

高血糖の状態を放置すると傷の治癒が遅く感染する危険性がある

高血糖の状態を放置すると、白血球の働きが低下するため、感染症にかかる危険性が高まります。

白血球の働きは、体に侵入してきた細菌やウイルスから体を守ったり、損傷した組織を修復したりします。

さらに、動脈硬化によって血流障害がある場合、白血球が感染した部位に容易に到達できなくなります。

その結果、傷の修復が遅くなり、治りも悪くなります。

糖尿病性神経障害を発症している場合、痛みに鈍感になるため、傷や皮膚トラブルがあっても気づかない場合もあるでしょう。

そのため、適切な処置がおくれ、傷が化膿したり炎症を起こしたりして症状が悪化します。

最悪の場合、足壊疽が起こり、救命のために足を切断をしなければいけない可能性があります。

糖尿病の人は、足の傷に気づかない場合が多いため、足の観察が大事です。

早期に糖尿病の症状に気づくためには初期症状の知識が必要である

糖尿病は、早期に血糖コントロールを行うなどの治療ができると、病気の進行を遅らせられます。

糖尿病の初期段階では、無症候であるため、気づいた時にはすでに合併症を併発している場合があります。

次のような症状がある場合は、糖尿病の症状である可能性があるため、チェックしてみてください。

- 排尿回数が増えた

- 頻繁に喉が渇く

- 水分摂取量が増えた

- 手足の痺れがある

- むくみがある

- 足がつる

- めまいや立ちくらみがよく起こる

- 視力が低下した

- 目がかすむ

- 満腹感が得られない

- 体重が急激に減少した

- よく風邪をひく

- 集中力が低下した

- 疲労感がある

- 睡眠の質が低下し、睡眠リズムが乱れた

糖尿病に関する初期症状の知識がある場合、はっきりした自覚症状がなくても早期に病院を受診できるため、適切な治療を受けられるでしょう。

・食後や空腹時の血糖値を抑制する

・インスリンの効き目を高め分泌を促す

など、糖尿病予防におけるポリフェノールの研究が進んでいます。

ぜひ、こちらの記事も確認してみてください。

薬科大学・国立大学が注目するポリフェノール研究

隠れ糖尿病は空腹時血糖値が正常であるため発見が遅れる

空腹時血糖値が正常の場合でも、実は糖尿病を発症している可能性があります。

これは、健康診断では糖尿病に気づけないため、隠れ糖尿病と呼ばれています。

健康診断や人間ドックでは、空腹時血糖値を調べる場合がほとんどで、血糖値の異常は見つかりません。

しかし、空腹時血糖値は、食後10時間以上経過した時の血糖値変動を示しています。

そのため、隠れ糖尿病を発見するには、食後の血糖値が大事です。

糖尿病予備軍や糖尿病が軽症の人は、空腹時血糖値が正常ですが、食後の血糖値が上昇します。

食後の血糖値は誰でも上昇しますが、糖尿病を発症していない人は、食後の血糖値が140mg/dL以下です。

反対に、糖尿病予備軍の人や糖尿病の症状が軽度の人は、食後の血糖値が180〜200mg/dLまで上昇します。

このように、糖尿病の初期は無症候性で進行するだけでなく、健康診断の血液検査でもはっきり糖尿病であると指摘されない場合があります。

隠れ糖尿病を見つけるためには、食後の血糖値やHbA1c、ブドウ糖負荷試験を行う必要があります。

食後血糖値が140mg/dL以上であったり、ブドウ糖負荷試験で血糖値が200mg/dL以上であったりする場合は、隠れ糖尿病の可能性があります。

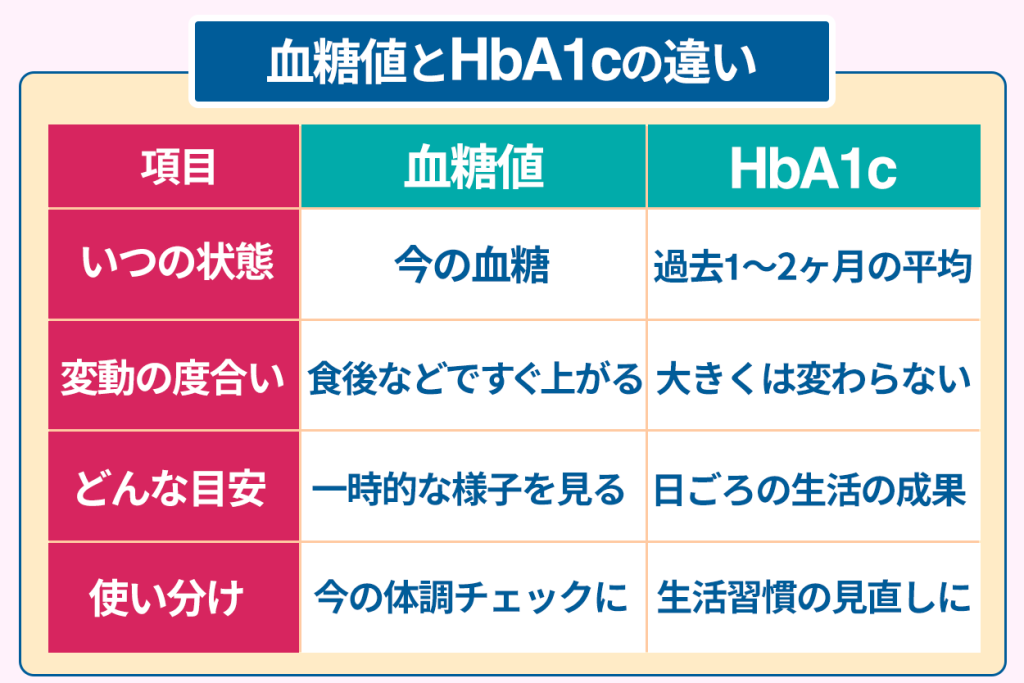

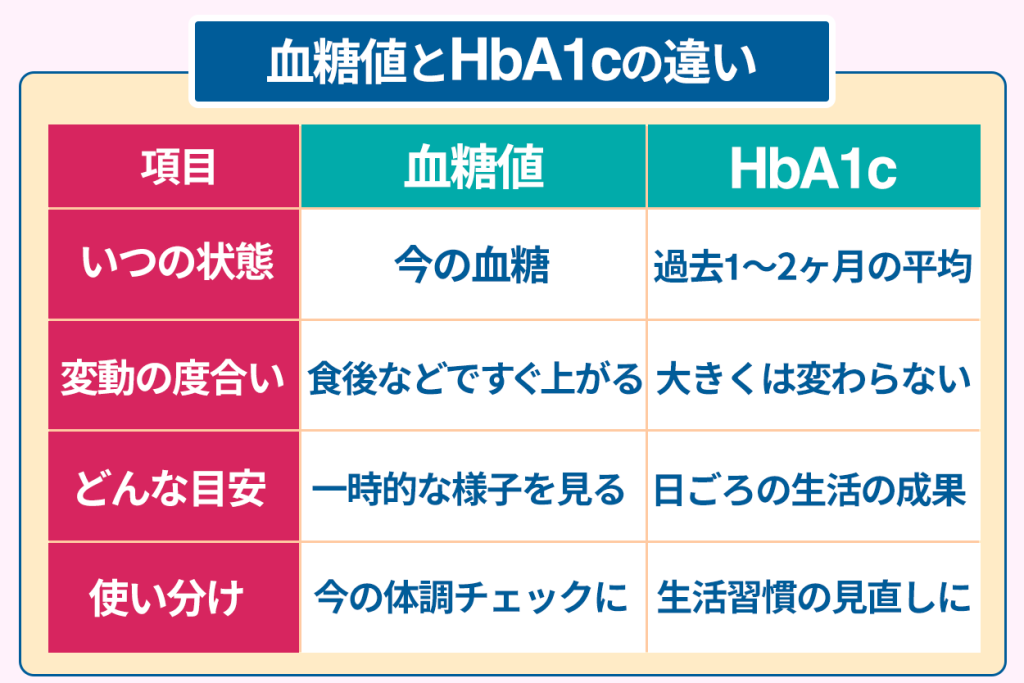

HbA1cの数値は血糖値をコントロールするのに役立つ

血糖値を適正にコントロールするためには、HbA1cの数値を参考にすると良いです。

食事を摂取すると、糖質は体内で消化吸収されて、ブドウ糖に分解されます。

すると、膵臓からインスリンが分泌されて血液中のブドウ糖は細胞に取り込まれますが、ヘモグロビンと結合したブドウ糖は細胞に取り込まれません。

ヘモグロビンとブドウ糖は全身を循環する間に結合して、糖化ヘモグロビンとなり、血液中のブドウ糖濃度を反映します。

この糖化ヘモグロビンがHbA1cであり、血糖値が高い状態が続くとヘモグロビンに結合するブドウ糖の量が多くなるため、HbA1cは高くなります。

HbA1cは、赤血球内のヘモグロビンと結合したものであるため、赤血球の寿命を反映しています。

そのため、HbA1cは、数週間から数ヶ月の期間にわたる血糖値を反映します。

HbA1cの値は、以下のとおりです。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| HbA1c | 〜5.5 | 〜5.9 | 〜6.4 | 6.5〜 |

HbA1cと食後の血糖値は関連しており、HbA1cが5.6%を超えている場合は、食後高血糖や血糖値スパイクが起こっている可能性が高いです。

このようにHbA1cは、過去1〜2ヶ月間の血糖値を示しているため、日々の生活が反映された結果が出ます。

糖尿病の症状に関する知識を習得すると早期発見につながる

糖尿病初期には、自覚症状が少なく、気づかないうちに病気が進行します。

さらに、健康診断や人間ドックで空腹時血糖値を調べても、糖尿病と診断されない隠れ糖尿病である場合があります。

しかし、高血糖の状態を放置しているとさまざまな合併症を発症する可能性があり、危険です。

そこで、糖尿病の症状に関する知識が必要になってきます。

糖尿病の症状は、何の前触れもなく、突然現れるわけではありません。

そのため、糖尿病の症状に関する知識があれば、初期段階で早期発見につながります。

早期に発見できると、血糖コントロールを行い、合併症を発症する危険性を減らせるでしょう。