レモン水はレモン果汁と水を混ぜた飲料であり、自宅でも簡単に作れて、レモンの栄養素を取り込めます。

レモンの栄養素には血糖値の上昇を抑える効果があり、高血糖や糖尿病予防にも有効な飲料です。

ただし、レモンの効果を得るためには正しい分量や飲むタイミングを意識する必要があります。

この記事では、レモン水の血糖値に対する効果や正しい作り方などをまとめました。

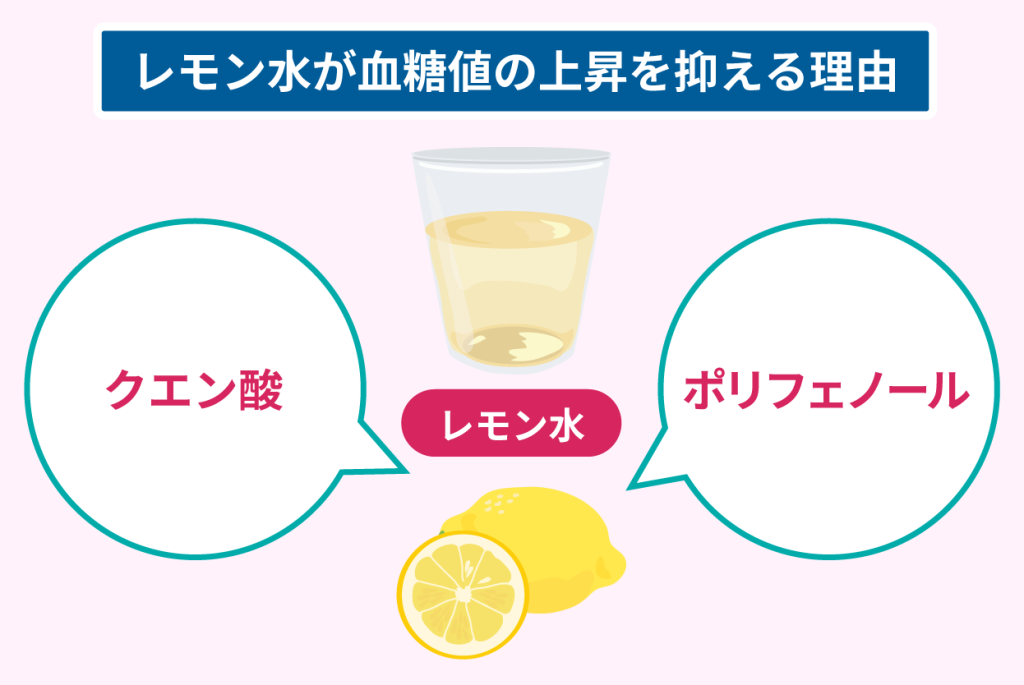

- レモン水はクエン酸やポリフェノールから食後血糖値の上昇を抑制できる

- 血糖値の上昇対策としてレモン水は簡単に作れて継続できる点が便利

- レモン水はレモン果汁100%の商品で作ると手間がかからない

- 冷たい水や氷を入れたレモン水は冷やし過ぎないように作る

- ホットレモン水はお腹の調子が悪い人向け

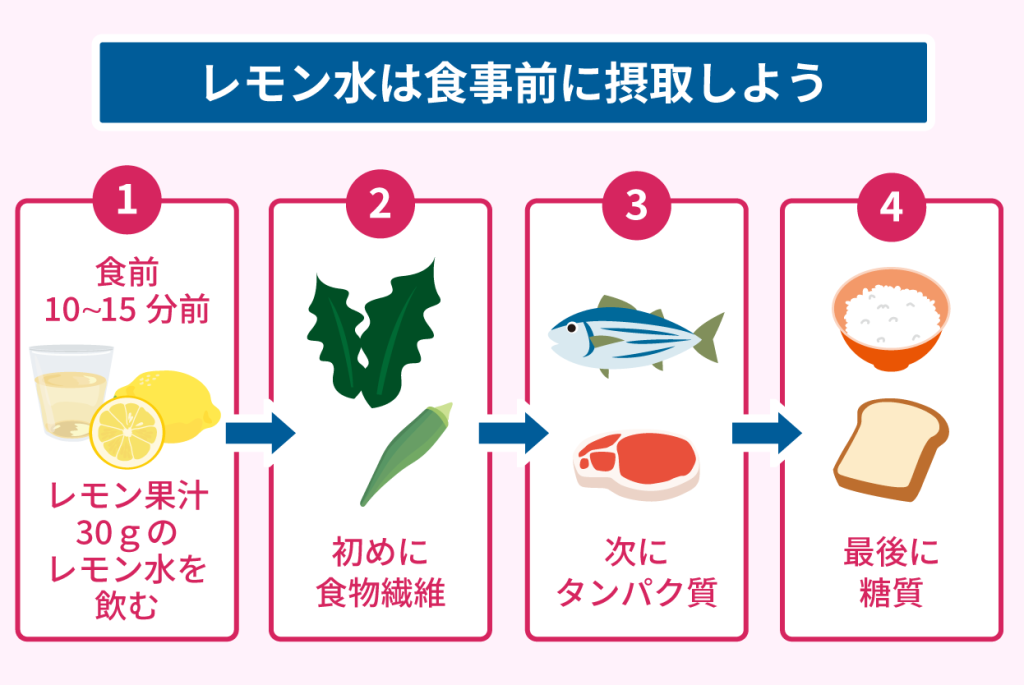

- レモン水は食前10~15分前に飲む

- 食前のレモン水と合わせて、食物繊維を優先的に食べると血糖値の上昇対策になる

血糖値の上昇対策として手軽に取り組めるものを探している人は、参考にしてください。

レモン水を食前に摂取すると食後血糖値の上昇を抑制できる

レモン果汁の研究として、同志社大学生命医科学部の糖化ストレス研究センターでは、以下のような実験が行われました。

- 健常な20~30歳男女12名を対象にして、米飯を摂取したときの血糖値の変動を15分刻み、120分間測定する

- 同じ対象者にレモン果汁15g、レモン果汁30gを希釈した水150mlを先に摂取させ、米飯を摂取したときの血糖値の変動を同じ時間測定する

- レモン果汁を先に摂取させたときのほうが、血糖値の上昇が緩やかになり、レモン果汁30gが最も上昇が抑えられた

上記の研究結果からレモン果汁には食後血糖値抑制効果があると認められ、学術論文に掲載されました。

レモン果汁が血糖値の上昇を抑えた理由としては、レモンに含まれるクエン酸やポリフェノールが影響していると考えられています。

クエン酸は体内で糖分の代謝やミネラル成分の吸収率を高める

クエン酸はレモンの酸っぱさの元となる成分であり、レモン果汁100gあたりに約6.5g含まれています。

梅やみかん、グレープフルーツなどにも含まれていますが、レモンはなかでも含有量の多い果物です。

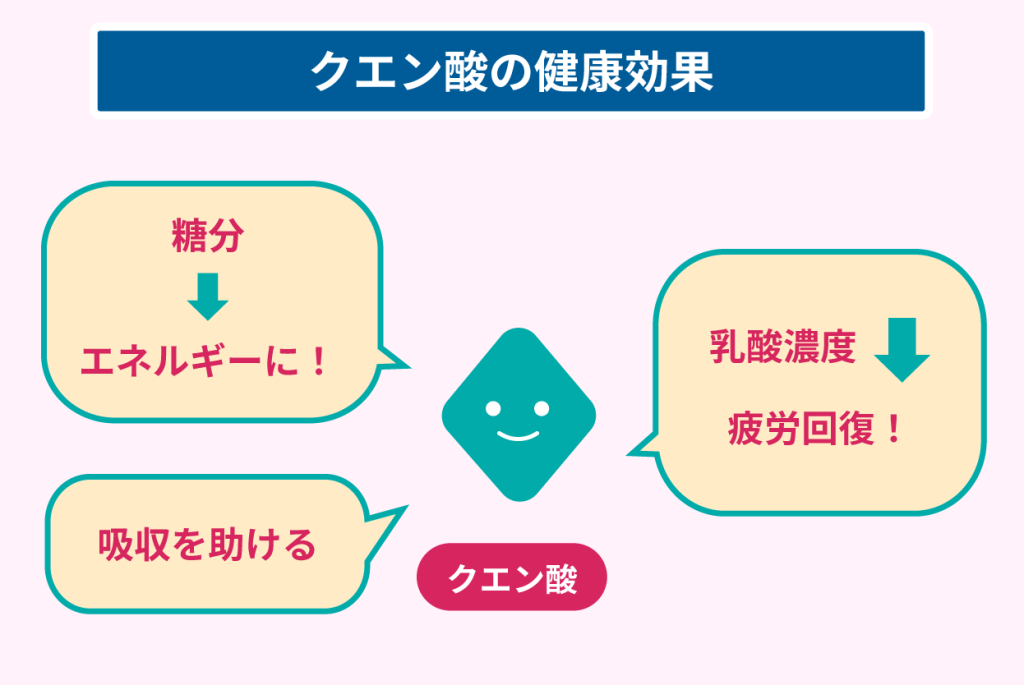

クエン酸は栄養素として摂取した際、以下のような健康効果が期待できます。

- 体内で糖分を代謝して、エネルギーに変換する

- カルシウムを始めとしたミネラル成分と相性が良く、吸収を助ける

- 筋肉部位の乳酸の濃度を低くして、疲労を回復させる

血糖値の上昇に関しては、糖分の代謝が影響している可能性が高く、摂取した糖分の消費から上昇抑制につながります。

レモンのポリフェノールは抗酸化作用や血管循環を促す効果がある

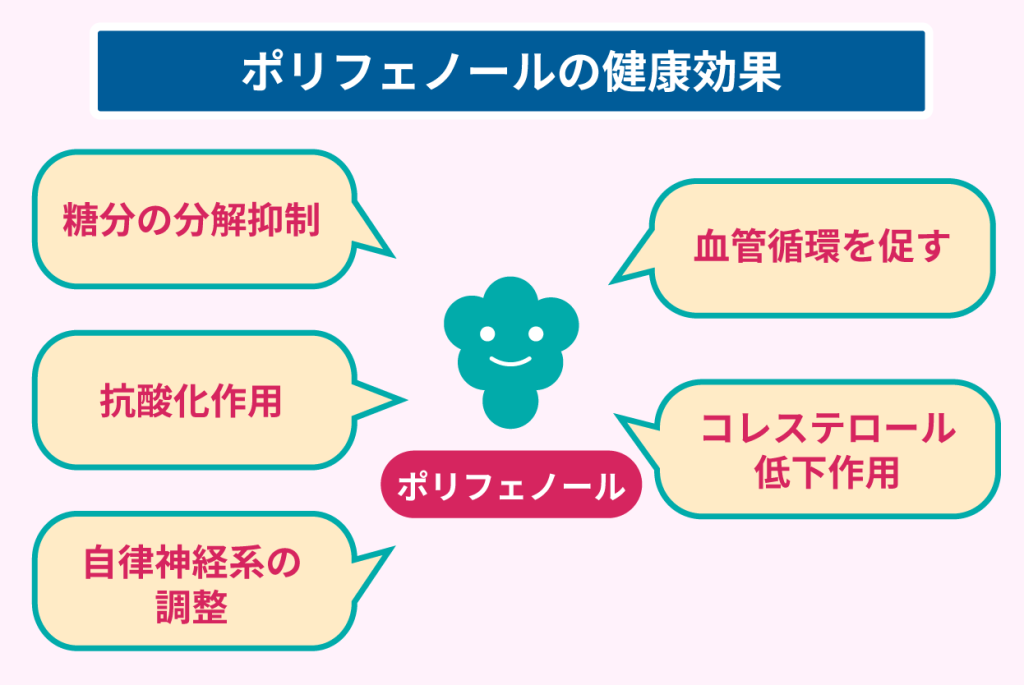

レモンにはポリフェノールのエリオシトリンやヘスペリジンが多く含まれており、ポリフェノール全体には以下の健康効果があります。

- 糖分の分解を抑制する

- 抗酸化作用

- 自律神経系の調節

- 血管循環を促す

- コレステロール低下作用

血糖値の上昇に関しては、糖分の分解抑制が作用している可能性が高く、分解抑制によって糖分の吸収を緩やかにできます。

レモンの主成分のビタミンCにも抗酸化作用があるため、ポリフェノールと合わせて抗酸化作用が強い果物です。

抗酸化作用は、老化の防止や生活習慣病などに効果があります。

血糖値は老化や肥満の影響も受けるため、抗酸化作用で体が健康に保てる点でも間接的に血糖値の上昇を対策できます。

レモン水は簡単に作れて1日あたり摂取量も多くない点で継続できる

血糖値の上昇対策として、レモン水を取り入れる利点は、以下のとおりです。

- レモン果汁と水を混ぜるだけで比較的簡単に作れる

- 食前の水分補給から自然な形で摂取できる

- 毎食150mlずつ飲んでも、1日450mlの摂取で済む

- ビタミンCなどレモンのほかの栄養素も摂取できる

作り方や日常的な摂取が簡単であるため、レモン果汁を用意できた場合は、比較的簡単に継続できます。

体内で作れないビタミンCも同時に摂取できるため、血糖値以外にも良い健康効果が期待できるところも利点です。

一方、レモン果汁は水に混ぜて味が薄まってもある程度酸っぱいため、酸味が苦手な人は継続して摂取するのが難しいでしょう。

冷水や温水に入れた場合は味や風味が少し変わりますが、酸味が苦手で飲みきれない場合は健康効果を十分に発揮できません。

レモン水はレモン果汁100%の商品で作ったほうが手間がかからない

レモン果汁30g入りのレモン水を作る場合、大さじ1杯を15mlとして、水150mlに大さじ2杯分のレモン果汁を入れる必要があります。

毎回レモンから果汁を絞る手間を考えると、基本的にはレモンの果実よりもレモン果汁100%の商品を使ったほうが良いでしょう。

レモン果汁の研究実験に協力したポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社などが、レモン果汁100%の商品を販売しています。

ビタミンCを始めとしたレモンのほかの栄養素も積極的に摂取したい場合は、大さじ2杯以上を入れても問題ありません。

水の温度は基本的に常温が想定されていますが、季節や体調によっては、冷水や温水も活用できます。

レモン水を冷水や氷を入れて作る場合は冷やし過ぎないよう調整する

夏場などの暑い時期はレモン水を冷水で作る、もしくは氷を入れて冷たくして飲みたい人もいるでしょう。

冷水は体を冷やして、のどごしも良いため、常温よりも飲めるという人もいます。

ただし、水を冷やし過ぎると飲んだときに内臓が冷えて血行が悪くなり、消化機能が低下する可能性があります。

そのため、常温で飲んでも問題がない人は、夏場でも基本的には常温のほうが推奨されます。

どうしても冷たいレモン水のほうが良い場合は、冷やし過ぎないように冷蔵時間や氷を入れる量を意識してください。

ホットレモン水を作る際は先に水を温めてからレモン果汁を混ぜる

水を温めてホットレモン水にした場合も、レモン果汁の効果は薄まりません。

温水を飲んだ場合、胃を温めて血行が良くなり、消化を促進させる効果も期待できます。

ただし、レモン果汁は温まった際に酸味が和らぐ一方で、加熱によって苦味が出る場合があります。

ホットレモン水を作る際は、水のみを温めた後にレモン果汁を混ぜるようにしましょう。

レモン果汁を混ぜた状態で水を温めると、水に混ざった果汁が熱で蒸発する可能性があります。

レモン水の食事前の摂取と食物繊維の優先的な摂取で血糖値の上昇を抑える

食事と合わせてレモン水を摂取する際の理想的な流れは、以下のとおりです。

- 食事の10~15分前を目安に、レモン果汁30gのレモン水を飲む

- 血糖値の上昇を緩やかにする食物繊維が多い食材を優先的に食べる

- 消化に時間がかかるたんぱく質を食べる

- 糖質の多い食材を最後に食べる

食物繊維も血糖値の上昇を緩やかにする効果があり、食事の最初のほうに食べておくとレモン水と合わせて効果を発揮します。

自宅で調理するときや外食するときは、料理の準備時間や移動中にレモン水を飲んでおくと、自然に10〜15分前の摂取ができます。

職場等で食事ができる時間が限られている場合は、10〜15分前の摂取が難しくても、食前の摂取は厳守しましょう。

レモン水の食前の摂取で血糖値の上昇を抑える健康効果を得る

レモン果汁は研究結果から食後血糖値抑制効果が確認されていて、クエン酸やポリフェノールが効果の元であると考えられています。

レモン水は水150mlに対してレモン果汁30gを入れる必要がありますが、既製品のレモン果汁100%商品を使用した場合は簡単に作れます。

冷水や温水と合わせてもレモン果汁の効果は失われませんが、冷水の場合は冷やし過ぎないように意識しましょう。

レモンの酸味が苦手でない人は、さわやかな飲料として飲みながら血糖値の上昇を抑えられるため、実践してみてください。