血糖値には食事や運動などの生活習慣が深く関係しており、血糖値が気になる人は毎日の食事にも気を配るのが大切です。

身近な野菜である玉ねぎにはさまざまな健康効果があり、血糖値に良い影響を及ぼします。

今回は、玉ねぎから摂取できる血糖値の上昇を抑える成分や効果的な取り入れ方について医師監修のもとで解説します。

- 玉ねぎに含まれる血糖値の上昇を抑える成分

- 玉ねぎが血糖値コントロールに役立つ理由

- 栄養を効率的に摂取できる食べ方と1日の適切な量

- 糖尿病の診断基準と自覚症状

玉ねぎが血糖値に与える影響を詳しく知りたい人、血糖値を上げない食品を探している人はぜひ参考にしてください。

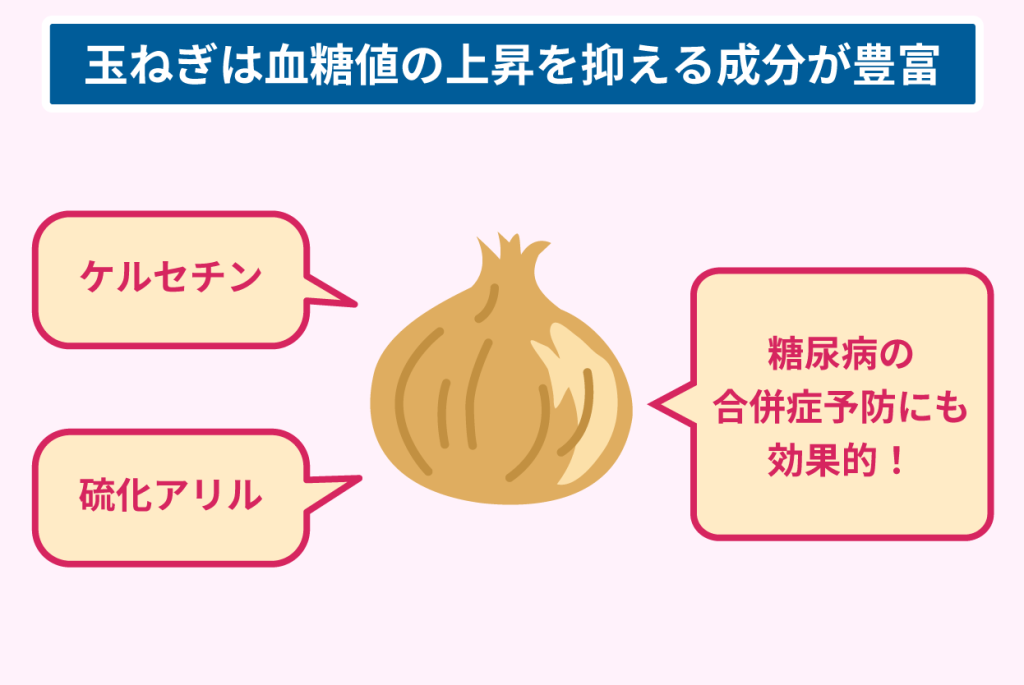

玉ねぎには血糖値の上昇を抑える成分が豊富に含まれている

玉ねぎには血糖値の上昇を抑える効果がある、ケルセチンと硫化アリルという成分が豊富に含まれています。

参照元:タマネギの医学 – 龍泉堂

HbA1cは過去1〜2ヶ月の血糖の状態を示す指標であり、糖尿病の診断や血糖値コントロールに使われます。

高血糖の状態が長く続くと血管や神経が損傷を受けてさまざまな病気を引き起こしますが、玉ねぎは糖尿病の合併症の予防にも効果的です。

玉ねぎから摂取できる成分が血糖値を改善させ、糖尿病の予防に役立つでしょう。

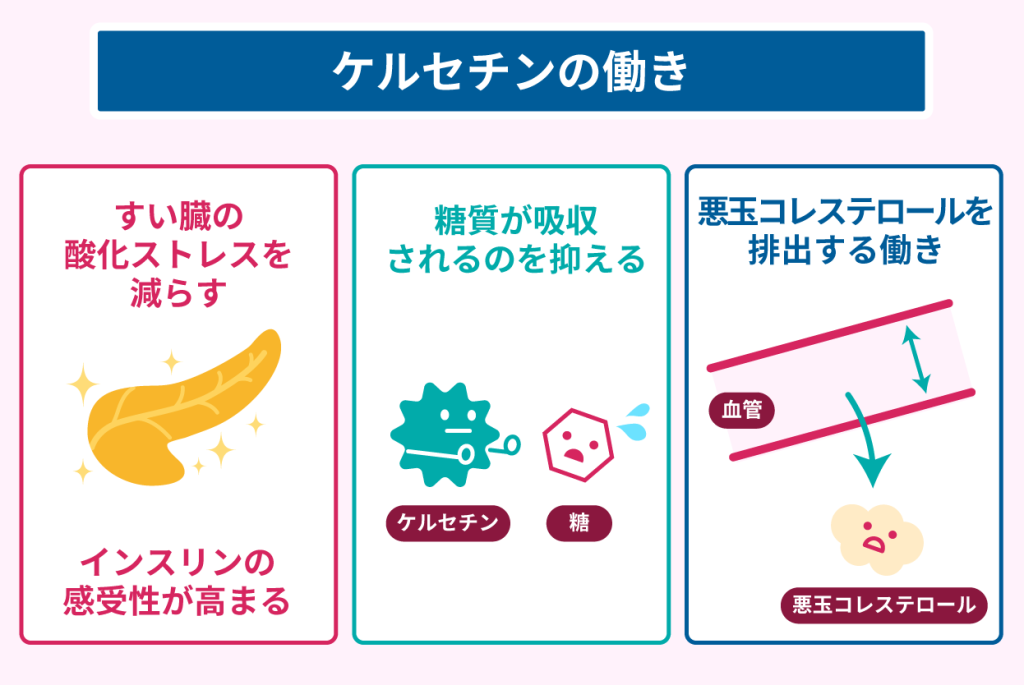

ケルセチンはすい臓や糖代謝に働きかけて血糖値の上昇を抑える

ケルセチンはポリフェノールの一種であり、すい臓や糖代謝に働きかけて血糖値の上昇を抑える効果があります。

すい臓の酸化ストレスを減らす働きによってインスリンの分泌量が増え、感受性が高まります。

糖尿病患者や血糖値が高い人はインスリンの効きが悪い、または分泌量が少ない状態に陥っているため、ケルセチンの摂取は血糖値の改善に効果的です。

消化酵素のα-グルコシダーゼを阻害して糖質が吸収されるのを抑える働きもあり、糖代謝に良い影響を与えます。

参照元:ダッタンソバ茹麺の血糖上昇抑制作用とその関与成分 – J-STAGE

ケルセチンは血糖値以外にも、以下の健康効果が期待できます。

- 抗酸化作用や抗炎症作用

- 血圧の低下やコレステロール値の低下

- アレルギーの抑制

- 認知症の予防など

体内に発生した過剰な活性酸素は糖尿病をはじめとする生活習慣病の原因となりますが、抗酸化作用が体を活性化酸素から守り、生活習慣病の予防につながります。

血管を広げて悪玉コレステロールを排出する働きもあり、血圧やコレステロール値の低下が期待できます。

血糖値が高い人の中には高血圧症や脂質異常症を発症している人も多く、ケルセチンの健康効果が役に立つでしょう。

ポリフェノールの一種には、高い抗酸化力で血管を柔らかく広げ血圧を下げる作用があると最新研究で確認されています。

詳しくは「カテキンの12倍の血圧抑制効果」の記事をご確認ください。

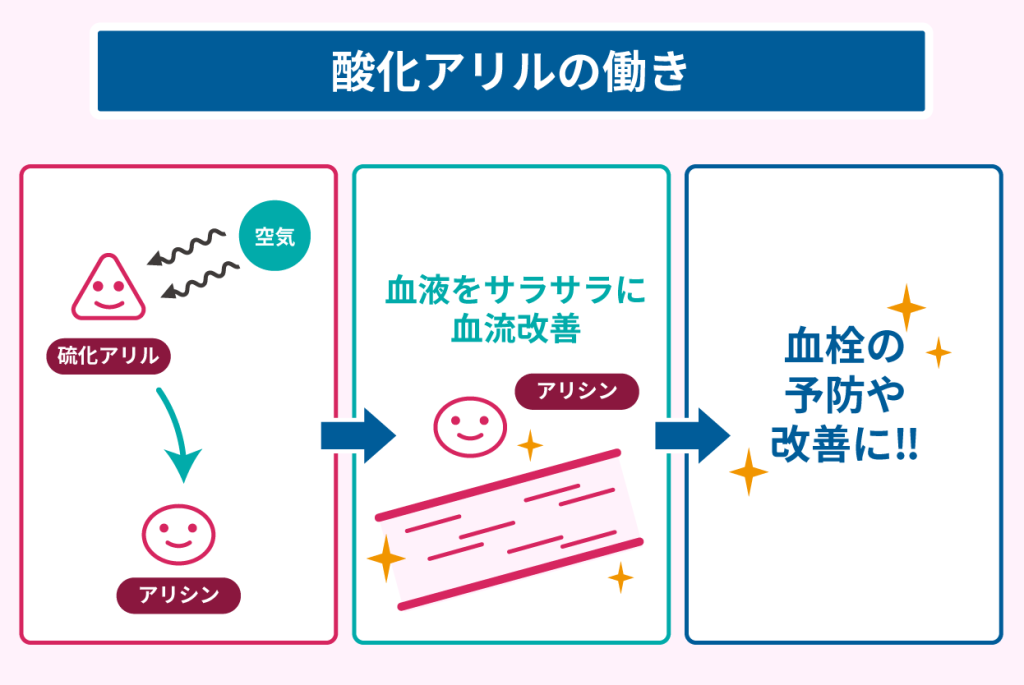

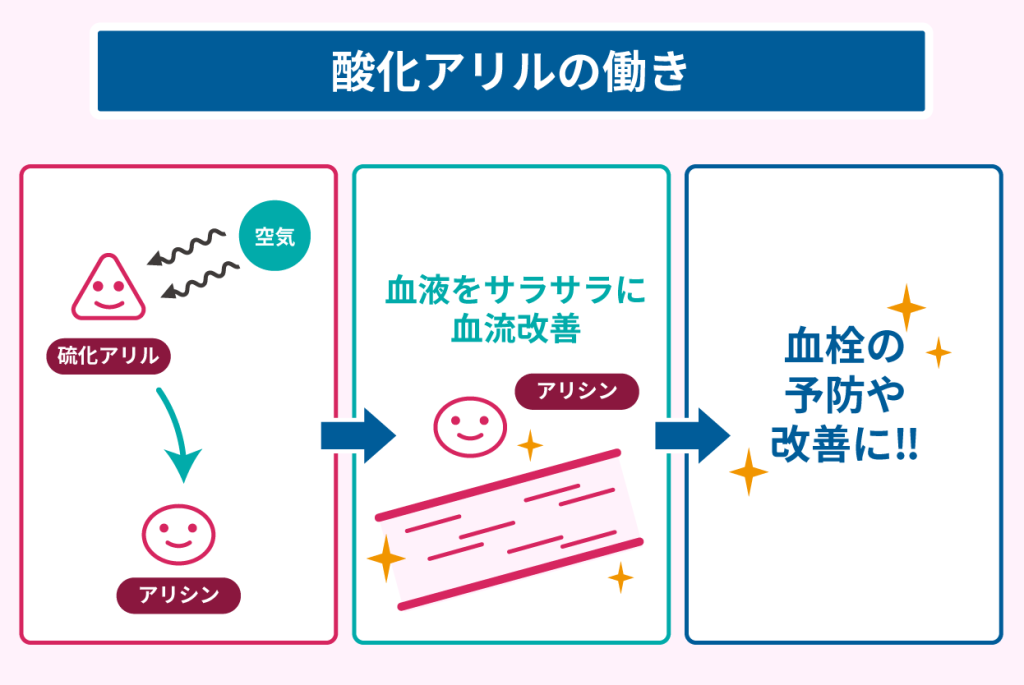

辛み成分の硫化アリルが血液の流れを良くして動脈硬化を防ぐ

玉ねぎの辛み成分である硫化アリルには血液の流れを良くし、動脈硬化を防ぐ働きがあります。

玉ねぎを包丁で切る際、涙が出るのはこの成分によるものです。

動脈硬化は血栓が形成される要因の1つでもあり、糖尿病患者は健常者に比べて血栓症を発症するリスクが高まります。

硫化アリルは血液が凝固するのを防ぐため、血栓の予防や改善にもつながるでしょう。

玉ねぎから摂取できる成分は血糖値に良い影響を与え、急上昇を防ぎます。

玉ねぎを取り入れた食生活は血糖値コントロールに役立つ

玉ねぎを取り入れた食生活は、血糖値をできる限り正常の数値に近づける血糖値コントロールに役立ちます。

高血糖の状態が長く続くと糖尿病を発症するリスクが高まるため、糖尿病の予防や改善には血糖値コントロールが重要です。

玉ねぎには血糖値を下げる働きがあり、毎日の血糖値コントロールに適した以下の利点があります。

- 身近な食材として簡単に入手できる

- 食べ方や料理のバリエーションが豊富

- 野菜を先に食べると血糖値の急上昇を防げる

ここからは、血糖値コントロールに役立つ利点について解説します。

玉ねぎは身近な食材として季節を問わず簡単に入手できる

玉ねぎは身近な食材として季節を問わず簡単に入手できるため、継続して食生活に取り入れられます。

新玉ねぎが出荷されるのは春先のみですが、通常の玉ねぎは年間を通じて流通しています。

参照元:野菜・果物 – 農林水産省

健康効果が出るまでにはある程度継続する必要があり、入手が困難な食品は続けるのが難しいでしょう。

通常の玉ねぎは日持ちが1〜2ヶ月と長く、まとめ買いもできます。

室温が15度を超える場合は、冷蔵保存が推奨されます。

価格も手頃でほとんどのスーパーで手に入るため、無理なく食生活に取り入れられます。

食べ方や料理のバリエーションが豊富で飽きずに続けられる

玉ねぎは食べ方や料理のバリエーションが豊富で、飽きずに続けられるのも魅力です。

生食と加熱調理の両方に適しており、幅広い料理に活用できます。

生食の具体的なメニューはオニオンスライスやサラダ、マリネなどです。

さまざまな食材と相性が良く、以下のような加熱調理にも使えます。

- 煮物

- 汁物

- 炒め物

- 蒸し物

- 揚げ物など

メインの食材としてだけでなくハンバーグに入れる、ドレッシングにするなどの使い方もあります。

色々な料理で毎日の食事に取り入れられるため、継続した血糖値コントロールに役立ちます。

最初に食物繊維が多い野菜を食べると血糖値の急上昇を防げる

血糖値には食べる順番も影響を及ぼし、最初に食物繊維が多い野菜を食べると血糖値の急上昇を防げます。

食物繊維が多い食品は自然に噛む回数が増えて満腹感が得られるため、食べ過ぎの予防にも効果的です。

GI値が低く食物繊維が豊富な野菜は、セカンドミール効果も期待できます。

例えば朝食に低GI食品や食物繊維が多い食品を食べると、昼食後の血糖値の上昇がおだやかになります。

玉ねぎに偏らず、さまざまな種類の野菜をバランスよく食べるようにしましょう。

栄養を効率的に摂取するには調理法や食材の組み合わせも重要

玉ねぎに含まれている栄養を効率的に摂取するには、調理法や食材の組み合わせも重要です。

食べる際は、以下3つのポイントがあります。

- 生で食べると栄養素を逃さず摂取できる

- 香りや辛みを和らげるには調理法を工夫する

- 他の食材との組み合わせで相乗効果が得られる

普段捨ててしまう玉ねぎの皮には健康効果があるケルセチンが多く含まれており、調理する際は皮を薄くむくのがポイントです。

3月から5月頃には、通常よりも色が白くて皮が薄い新玉ねぎが出回ります。

新玉ねぎとは収穫してから乾燥させずに出荷される玉ねぎのことで、辛みが少なくみずみずしい食感が特徴です。

通常の玉ねぎと成分に差はありませんが、あまり日持ちしないため、購入する際はそれぞれの特徴を考慮して選びましょう。

ここからは、玉ねぎを食べる際のポイントを詳しく解説します。

玉ねぎは生で食べると熱に弱い成分を損わずに摂取できる

玉ねぎを生で食べると熱に弱い成分を損なわずに摂取できるため、より健康効果が高まります。

玉ねぎに含まれる硫化アリルは熱に弱く、加熱すると減少してしまうためです。

いくつかある品種の中でも新玉ねぎや紫玉ねぎは辛みが少なく、サラダやマリネなどの生食にも向いています。

参照元:紫タマネギ – JAグループ

硫化アリルやビタミンCは水溶性の性質があり、水にさらしても栄養素が減少します。

栄養素が抜け出るのを最小限にとどめるには、水にさらす時間を5〜10分程度の短時間にするのがポイントです。

生食には栄養素を効率的に摂取できる利点がありますが、中には特有の辛みや香りが苦手な人もいるでしょう。

独特の辛みや香りが苦手な人は調理法で硫化アリルを減少させる

玉ねぎ独特の辛みや香りは硫化アリルによるものであり、苦手な人は調理法で減少させられます。

香りと辛みを和らげる具体的な方法は、以下のとおりです。

- 水や酢水にさらす

- 空気に触れさせる

- 加熱する

お酢の酸は玉ねぎの辛み成分を分解する作用があり、水よりも酢水のほうがより効果的です。

硫化アリルは揮発性が高く空気に触れると気体になるため、切った玉ねぎを広げてしばらく置いておくと辛みが弱まります。

切り方によっても差が生まれ、辛みを抜くには繊維を断ち切る方向になるべく薄く切るのがコツです。

玉ねぎを加熱すると硫化アリルが揮発して甘み成分に変化し、水分が蒸発して糖分が濃縮されます。

血糖値に効果があるケルセチンは水や熱に強く、今回紹介した調理法でも栄養素が失われずに摂取できます。

玉ねぎは他の食材との組み合わせでさらに栄養価が高まる

玉ねぎは他の食材との組み合わせで相乗効果が期待できるため、さらに栄養価が高まります。

以下は、玉ねぎと相性が良い栄養素の具体例です。

- ビタミンB1

- ビタミンC

- 水溶性食物繊維

- 乳酸菌などの善玉菌

玉ねぎに含まれている硫化アリルには、ビタミンB1の吸収を高める効果があります。

豚肉は肉類の中でもビタミンB1の含有量が多く、玉ねぎと相性が良い食品です。

ビタミンCは免疫機能の強化に役立つ栄養素であり、玉ねぎと組み合わせると免疫力を高める相乗効果が期待できます。

パプリカやブロッコリー、パセリなどの野菜にはビタミンCが多く含まれてます。

水溶性食物繊維と玉ねぎに含まれているオリゴ糖はどちらも腸内環境を改善する効果があり、便秘の予防や免疫力の向上につながります。

水溶性食物繊維が多い食品には海藻類や大豆食品、ごぼうやきのこなどの野菜が挙げられます。

発酵食品は、乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が豊富です。

オリゴ糖は乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌のえさとなり、善玉菌を増やす働きがあります。

今回紹介した栄養素は玉ねぎとの同時摂取で健康効果が高まり、体に良い影響を与えます。

ブルーベリーなどに多く含まれるプロアントシアニジンには、糖の吸収を抑えたり、血糖値の上昇を抑制する効果が確認されています。

プロアントシアニジンを多く含む食材を意識するなど心がけましょう。

プロアントシアニジンを多く含む食品一覧

玉ねぎを食事に取り入れる際は量や薬との飲み合わせに気を配る

健康効果が期待できる玉ねぎですが、食事に取り入れる際は以下の点に気を配る必要があります。

保存

ブロックタイプまたはスタイルを変更

画像ブロックを125から124へ上方向に移動

画像ブロックを125から126へ下方向に移動

配置を変更画像を追加

- 食べ過ぎは消化器の不快な症状につながる

- 玉ねぎと相性が悪い薬がある

- 体質によってアレルギー症状が出る場合がある

1日に食べる玉ねぎの量に明確な基準は定められていませんが、1玉の4分の1から2分の1程度が目安となります。

玉ねぎは比較的糖質が多い野菜であり、糖質制限している人は1日に4分の1程度が適量です。

1日に食べる適切な量や体への影響には個人差があるため、治療や通院をしている人は医師に相談しましょう。

ここからは、玉ねぎが原因で起こる体への悪影響について解説します。

玉ねぎの食べ過ぎは胃や腸に不快な症状を引き起こす恐れがある

玉ねぎに含まれるアリシンは刺激が強く、食べ過ぎると胃や腸に不快な症状を引き起こす恐れがあります。

生の玉ねぎは加熱した物よりも刺激が強く、生食で食べる場合は1日に1玉の4分の1程度が目安です。

特に胃腸が弱い人や過敏性腸症候群(IBS)を患っている人は、多く食べ過ぎないようにしましょう。

アリシンには胃酸の分泌を促進する働きがあり、胃酸過多は胃痛や吐き気の原因となります。

玉ねぎはFODMAP(フォドマップ)と呼ばれる小腸でうまく吸収されない糖質を多く含んでおり、過敏性腸症候群(IBS)の症状を悪化させる恐れがあります。

他にもアリシンの強力な抗菌や殺菌の作用は腸内の善玉菌まで減少させ、腸内環境を悪化させる要因の1つです。

腸内環境の悪化によって腹痛や下痢、便秘などを引き起こします。

玉ねぎはワーファリンや糖尿病薬など一部の薬と飲み合わせが悪い

玉ねぎはワーファリンや糖尿病薬など一部の薬と飲み合わせが悪く、薬の作用を弱めたり強めたりする可能性があります。

飲み合わせが悪い薬の代表例は、ワーファリンと血糖値を下げる薬です。

ワーファリンは血液をサラサラにする薬で、玉ねぎに含まれているビタミンKはワーファリンの効果を弱めるといわれています。

参照元:食品とくすり – 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構

薬と玉ねぎの相乗効果によって血糖値が下がりすぎてしまい、低血糖を起こす原因となります。

通常の食事でとる程度であれば問題ありませんが、これらの薬を服用している人は玉ねぎを大量に摂取するのは避けましょう。

イネ科やキク科の花粉症の人はアレルギー症状が出る可能性がある

イネ科やキク科の花粉症の人は、玉ねぎを食べた際にアレルギー症状が出る可能性があります。

花粉症の人が特定の野菜や果物を食べた場合に口や喉にアレルギー反応が出る症状を、口腔アレルギー症候群といいます。

口腔アレルギー症候群の主な症状は、以下のとおりです。

- 口の中や唇のかゆみ

- 口や喉の腫れ

- ぴりぴりとした刺激など

口腔アレルギー症候群と花粉症はアレルギー原因物質の構造が似ており、交差反応によってアレルギー反応が起こります。

アレルギーの原因物質は加熱調理によって構造が変化し、加熱調理した物や加工品であれば症状が出ない可能性があります。

ただしアレルギー反応には個人差があるため、症状が出た場合は医療機関を受診するのが大切です。

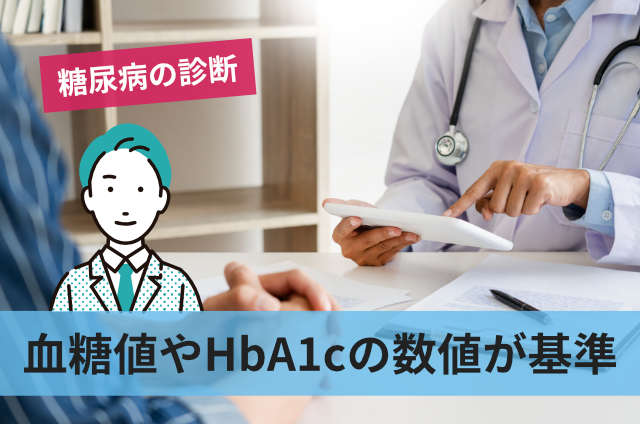

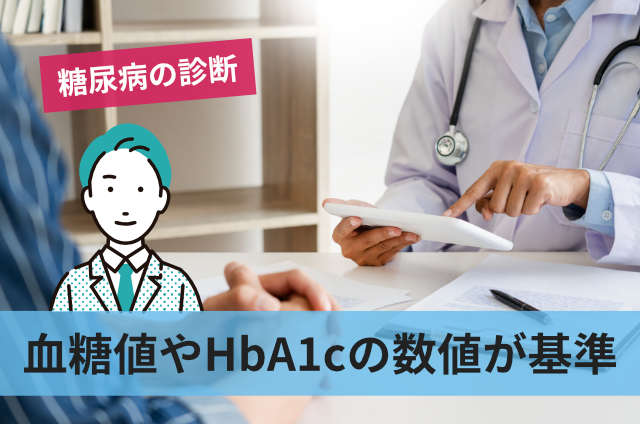

糖尿病は血液検査の血糖値やHbA1cの数値を基準に診断が行われる

糖尿病は血液検査の血糖値やHbA1cの数値を基準に診断が行われ、以下のいずれかにあてはまる場合に糖尿病が疑われます。

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上である

- 食後血糖値が200mg/dL以上である

血糖値のみでは1回の診断で断定できず、同時に測定したHbA1cが6.5%以上で糖尿病の診断が確定します。

参照元:糖尿病診療ガイドライン 2024 – 糖尿病情報センター

空腹時血糖値とHbA1cの数値は、以下の4つに分類されます。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 〜99 | 〜109 | 〜125 | 126〜 |

| HbA1c | 〜5.5 | 〜5.9 | 〜6.4 | 6.5〜 |

正常高値は正常値の範囲内ですが、血糖値が高めの状態です。

境界型は血糖値が正常値と糖尿病の基準値の間にあり、将来的に糖尿病を発症するリスクが高い状態を表します。

糖尿病型は糖尿病である可能性が高く、再検査や治療が必要です。

初期の糖尿病には自覚症状がない場合も多いですが、高血糖は以下のような症状を引き起こす場合があります。

- 喉の渇き

- トイレの回数や尿量の増加

- 視力の低下

- 疲労感や倦怠感

- 足のしびれなど

参照元:糖尿病 – 全国健康保険協会

これらの症状があり、血糖値に不安がある人は医療機関を受診するのが大切です。

玉ねぎは血糖値が気になる人や糖尿病を予防したい人に役立つ

玉ねぎに含まれているケルセチンや硫化アリルには血糖値に良い影響を与える働きがあり、血糖値が気になる人や糖尿病を予防したい人に役立ちます。

ケルセチンは血糖値の上昇を抑え、硫化アリルが血流を改善して動脈硬化を防ぎます。

玉ねぎは簡単に入手できて幅広い料理に活用できるため、血糖値コントロールにも役立つ食品です。

食物繊維の多い野菜を食事の最初に食べると、血糖値が急激に上がるのを防ぐ効果があります。

さらにビタミンや食物繊維、善玉菌が多く含まれる食材との組み合わせで、相乗効果が期待できるでしょう。

ただし、玉ねぎの食べ過ぎは消化器の不快な症状につながる恐れがあります。

相性が悪い薬や玉ねぎによるアレルギーもあるため、心配な人は医療機関に相談するのが大切です。

血糖値が気になる人は今回の記事を参考に玉ねぎを食生活に取り入れ、血糖値コントロールに役立ててみてください。