健康診断で血糖値を指摘され、要検査と判定された人もいるのではないでしょうか。

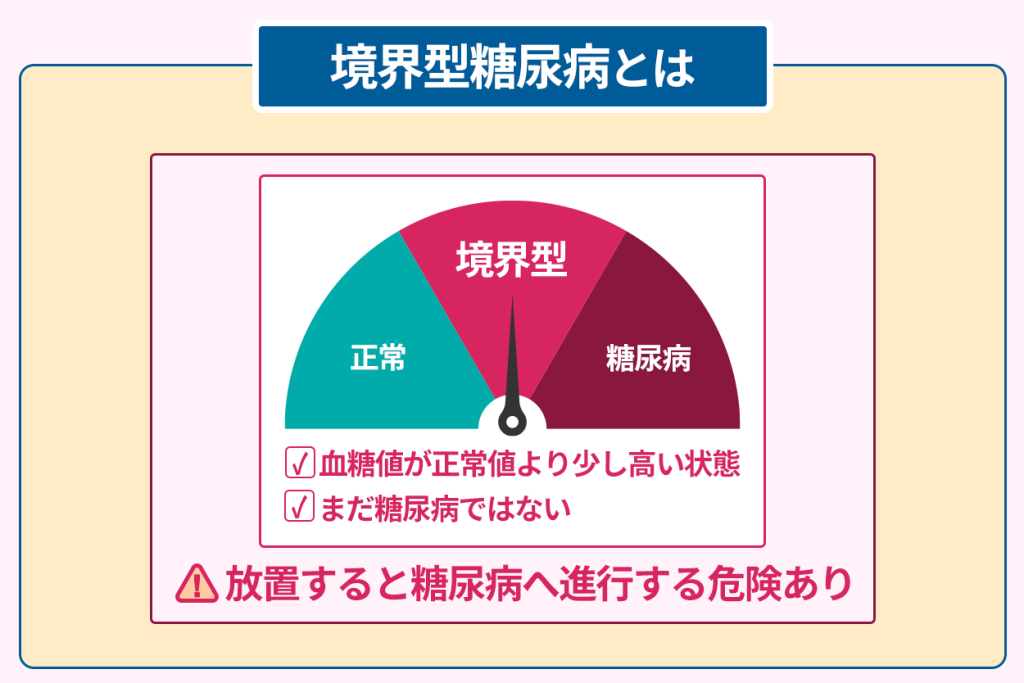

詳しい検査を受けた結果、境界型糖尿病と診断される人も少なくありません。

境界型糖尿病は、糖尿病になる一歩手前の状態ですが、放置すると糖尿病を発症したり動脈硬化が進行して脳梗塞や心筋梗塞を招いたりする危険性が高まります。

そのため、境界型糖尿病の段階で血糖値コントロールを行い、病気の進行を遅らせるのが大切です。

- 境界型糖尿病と糖尿病の関係性

- 動脈硬化の進行

- 生活習慣改善の重要性

- 境界型糖尿病を克服したA氏の体験談

- 定期受診による血糖値管理

境界型糖尿病は生活習慣を見直すと血糖値コントロールが可能な時期であるため、正しい知識を持ち、糖尿病を予防する行動を今から始めましょう。

境界型糖尿病は糖尿病ではないものの放置すると発症する危険性が高い

健康診断で指摘されると、要検査と判定され、病院でより詳しい検査を受ける必要があります。

詳しい検査でも血糖値が正常よりやや高い場合、糖尿病ではないものの一歩手前の状態として境界型糖尿病と診断されます。

血糖値とは、血液中に含まれるブドウ糖の濃度のことです。

ご飯やパンなど炭水化物を摂取すると血糖値は上昇をはじめ、正常な場合は2時間程度で食事前の値に戻りますが、糖尿病では血糖値は下がりません。

通常は血糖値が上昇を始めると、膵臓からインスリンと呼ばれるホルモンが分泌されて血糖値は下がります。

しかし、糖尿病の場合はインスリンがうまく作用せず、ブドウ糖が細胞に取り込めずに血液中に滞り続けるため血糖値が高いままです。

糖尿病は生活習慣病のひとつであり、その発症には以下のような要因が関わっています。

- 暴飲暴食や過食など食生活の乱れ

- 肥満

- 運動不足

- ストレス

- 睡眠不足

- 遺伝的要因

- 加齢

特に肥満で内臓脂肪が増えると、脂肪組織から分泌される物質によってインスリンが十分に働かなくなります。

さらに、暴飲暴食や過食など食生活の乱れは容易に血糖値を上昇させ、その結果インスリンが過剰に分泌されて膵臓に過度な負担をかけます。

ブドウ糖はエネルギーとして利用されるだけでなく、余分なものは肝臓や筋肉に蓄えられ、運動時など必要な時にエネルギーとして再利用される栄養素です。

ところが、運動不足によって筋肉量が減るとブドウ糖を取り込み蓄える能力が低下し、血糖値の上昇を引き起こす原因になります。

こうした要因によってインスリンの効きが悪くなった結果、膵臓はさらにインスリンを分泌し続けて、血糖値を下げようとします。

そして徐々に膵臓が疲弊してインスリンの分泌が十分にできなくなり、血糖値が高いまま下がらず、糖尿病へと進行していきます。

境界型糖尿病は膵臓の機能が低下を始めている状態である

境界型糖尿病は、糖尿病と比べると空腹時血糖値などの数値は低いものの、インスリン分泌機能が少しずつ低下し始めています。

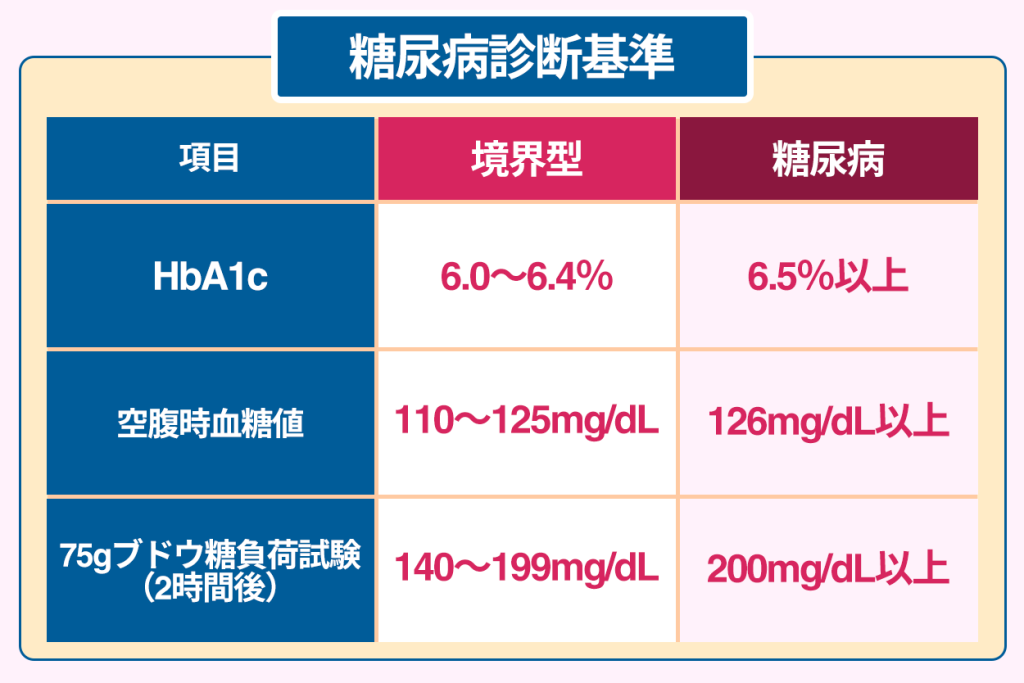

過去1〜2ヶ月間の血糖値平均を反映したHbA1cの数値が6.0〜6.5%未満の人で、以下のいずれかの基準を満たした場合に、境界型糖尿病と診断されます。

- 空腹時血糖値が110〜125mg/dLの人

- 75g経口ブドウ糖負荷試験2時間後の値が140〜199mg/dLの人

75g経口ブドウ糖負荷試験とは、ブドウ糖を75g摂取する前から摂取2時間後までの血糖値の推移を観察する検査のことです。

ブドウ糖を摂取すると、通常はインスリンの働きによって2時間後の血糖値は空腹時の値に戻ります。

しかし境界型糖尿病の人は、インスリンが十分に働かなかったり分泌量が足りなかったりするため、ブドウ糖摂取後2時間たっても血糖値は140〜199mg/dLと高い状態です。

一方、糖尿病と診断される基準は、以下の血糖値になります。

- 空腹時血糖値が126mg/dL以上

- 75g経口ブドウ糖負荷試験2時間後の値が200mg/dL

境界型糖尿病は、糖尿病ほど血糖値は高くはないですが、糖尿病の一歩手前です。

糖尿病に進行すると完治は難しいですが、境界型糖尿病の段階では生活習慣の改善によって膵臓の負担を減らし、インスリンの分泌機能が回復する可能性があります。

そのため、境界型糖尿病と診断された時点で血糖値コントロールを行い、糖尿病に進行するのを防ぐのが大切です。

境界型糖尿病を放置すると命に関わる病気を招く危険性がある

境界型糖尿病は、糖尿病と診断されるほど血糖値が高い状態ではないですが、放置すると進行します。

境界型糖尿病の段階では、インスリンの働きが弱くなったり分泌量が減ってきたりしてはいますが、インスリンが全く分泌されていない状態ではありません。

そのため、自覚症状はほとんど現れませんが、実際には糖尿病へゆっくり進行しています。

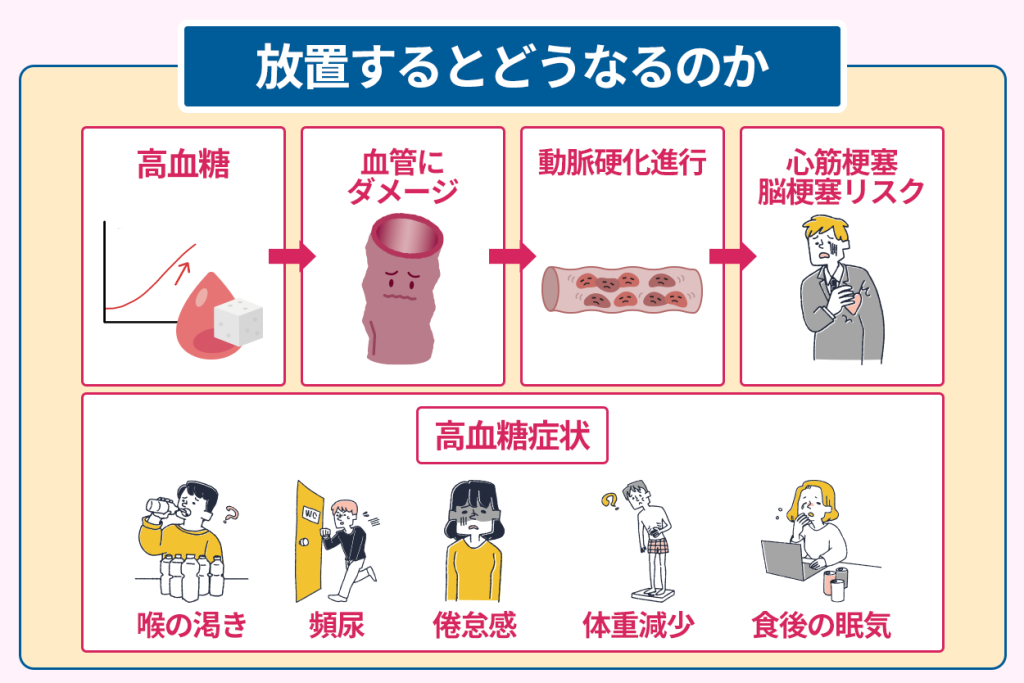

血糖値が高い状態が続くと血管の内壁が傷つき、そこへコレステロールが沈着してプラークと呼ばれる塊が形成され、動脈硬化が進行します。

動脈硬化が進行すると血管が狭くなり、血液の流れも悪くなるため、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす危険性が高まるでしょう。

さらに、高血糖の状態が続くと以下のような症状が出る場合があります。

- 喉の渇き

- 頻尿

- 倦怠感

- 体重減少

- 食後の眠気

血液中にブドウ糖が多くなると、腎臓は余分な糖を水分と一緒に排出しようとするため、頻尿になったり喉の渇きを感じたりします。

加えて食後に血糖値が急激に上がると膵臓はインスリンを多く分泌するため、一気に血糖値が下がり、今度は脳がエネルギーが足りないと認識して倦怠感や眠気を感じます。

しかし、上記にあげた症状は日常的に感じる症状でもあり、気づかない間にゆっくり進行するのが特徴です。

長く高血糖の状態を放っておくと糖尿病を発症するだけなく、命に関わる病気を招く危険もあるため、症状がなくても生活習慣を見直して血糖値コントロールをする必要があります。

境界型糖尿病と診断されても生活習慣を改善すると糖尿病発症を防げる

境界型糖尿病と診断されても必ずしもすぐに糖尿病になるわけではありませんが、悪化を防ぐためには、この段階で対策を取る必要があります。

糖尿病は一度発症すると完治は難しい病気ですが、境界型糖尿病の段階で生活習慣の改善を行い、血糖値コントロールをすると糖尿病の発症を予防できる可能性があります。

境界型糖尿病では膵臓の働きが弱まっており、インスリンが十分に働かなかったり分泌量が不足したりしている状態です。

こうした変化は膵臓が疲弊して起こっているためであり、食事に気をつけて適度な運動を取り入れると、血糖値の急上昇を防いだりブドウ糖を効率よく消費できたりします。

その結果、膵臓の負担が減ってインスリンの働きが改善されるため血糖値コントロールが良好になり、糖尿病の発症予防につながります。

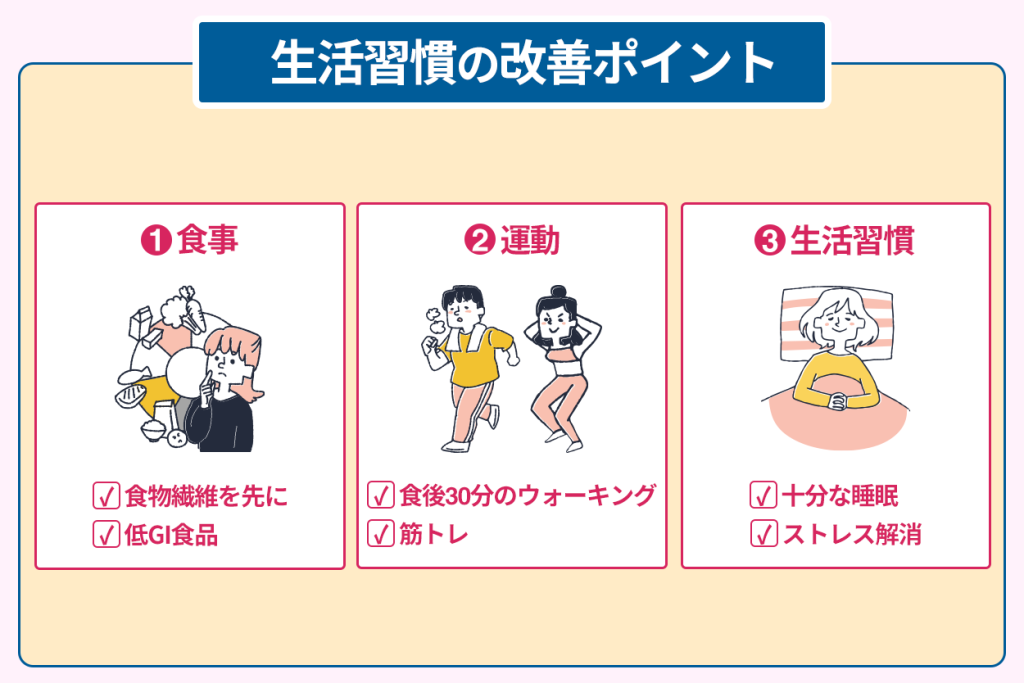

このように、境界型糖尿病の段階で血糖値コントロールをするには、生活習慣の改善が欠かせません。

糖尿病発症の原因となる暴飲暴食や過食など食習慣の乱れ、運動不足といった生活習慣を見直し、さらに十分な睡眠やストレス管理を心がけるのが重要です。

血糖値コントロールは日々の生活習慣を改善するのが効果的である

血糖値コントロールをするためには、生活習慣の改善が必要ですが、短期間では効果が期待できません。

バランスの良い食事や適度な運動を生活に取り入れ、継続するのが大切です。

食後は血糖値が上昇しますが、暴飲暴食や糖質の過剰摂取をすると急上昇するため、膵臓は通常より多くのインスリンを分泌して血糖値を下げようとします。

膵臓に負担をかける生活を続けるとインスリンの分泌機能低下が起こり、糖尿病を発症する危険性が高まります。

そのため、血糖値が急上昇するような食生活の改善が求められますが、具体的には以下のような方法を食事に取り入れるのが望ましいです。

- 食物繊維が豊富な野菜などから摂取する

- 白米や食パンを玄米や全粒粉パンなどに置き換える

- 清涼飲料水を控える

- 夜遅い食事や間食を避ける

- よく噛んでゆっくり食べる

食事の最初にご飯やパンなど糖質を摂取すると、胃や腸で消化酵素に触れてすぐに吸収され、血糖値は上昇をはじめます。

しかし食物繊維を食事の最初に摂取した場合、その後に糖質を取っても消化酵素と糖質が容易に触れなくなり、消化吸収は緩やかです。

水溶性食物繊維は水に溶けるとゼリー状になる性質をもち、腸内をゆっくり移動するため、満腹感が持続して食べ過ぎ防止にもつながるでしょう。

このように、食物繊維を食事の最初に摂取すると食後血糖値の急上昇抑制が可能であり、血糖値コントロールの効果が期待できます。

外食やコンビニでは、小分けタイプになった野菜や副菜を追加したり丼やラーメンのような一品ものではなく、バランスの取れた定食などを選んだりする工夫が必要です。

糖質を摂取する場合は、消化吸収がゆっくりで血糖値の上昇が緩やかな低GI食品を選ぶと血糖値上昇を抑制できます。

低GI食品には食物繊維が豊富に含まれているものが多く、代表的な食品は以下のとおりです。

- 玄米

- 全粒粉パン

- きのこ類

- 海藻類

- 大豆食品

- そば

- ヨーグルト

- バナナ

ご飯やパンなど血糖値を急上昇させる高GI食品を低GI食品に置き換えるだけでも血糖値上昇を緩やかにできるため、糖尿病予防に効果があります。

一方、運動も血糖値をコントロールする上では重要です。

筋肉量が増加すると、ブドウ糖を取り込む量が増えて血糖値上昇の抑制につながります。

激しい運動ではなく、軽い運動でも継続するのが大切で、以下のような活動を日常に取り入れる必要があります。

- 30分程度のウォーキングやジョギング

- ストレッチや軽い筋肉トレーニング

- エレベーターではなく、階段を利用する

- 通勤や買い物で一駅多く歩く

睡眠不足や強いストレスも血糖値を上昇させるホルモンを分泌させるため、就寝前のスマホ使用を控えて質の良い睡眠をとり、趣味などでストレス解消をするのも大切です。

食事や運動、睡眠など生活習慣の改善を継続すると血糖値上昇を抑制し、境界型糖尿病から糖尿病への進行を防ぐのが可能になります。

A氏は生活習慣の振り返りを行い改善したため境界型糖尿病を克服できた

健康診断で血糖値が高いと指摘され、病院を受診すると境界型糖尿病と言われました。

皆さんの中にも、そんな経験をして不安を感じている人がいるのではないでしょうか。

健康診断を受ける前は特に何か症状があったわけではなかったため、要検査の判定でも大丈夫だろうと思っていました。

しかし病院で詳しい検査を受けると医師から境界型糖尿病ですと言われて頭が真っ白になり、糖尿病は治らないって聞いたけど、と恐怖ばかり押し寄せてきました。

医師の勧めで、その日のうちに栄養指導を受けて帰るようになりました。

栄養指導では糖質は血糖値を上げる、食物繊維を先に摂取すると血糖値の上昇が緩やかになるといった具体的な話を聞け、自分の食生活を振り返るきっかけになりました。

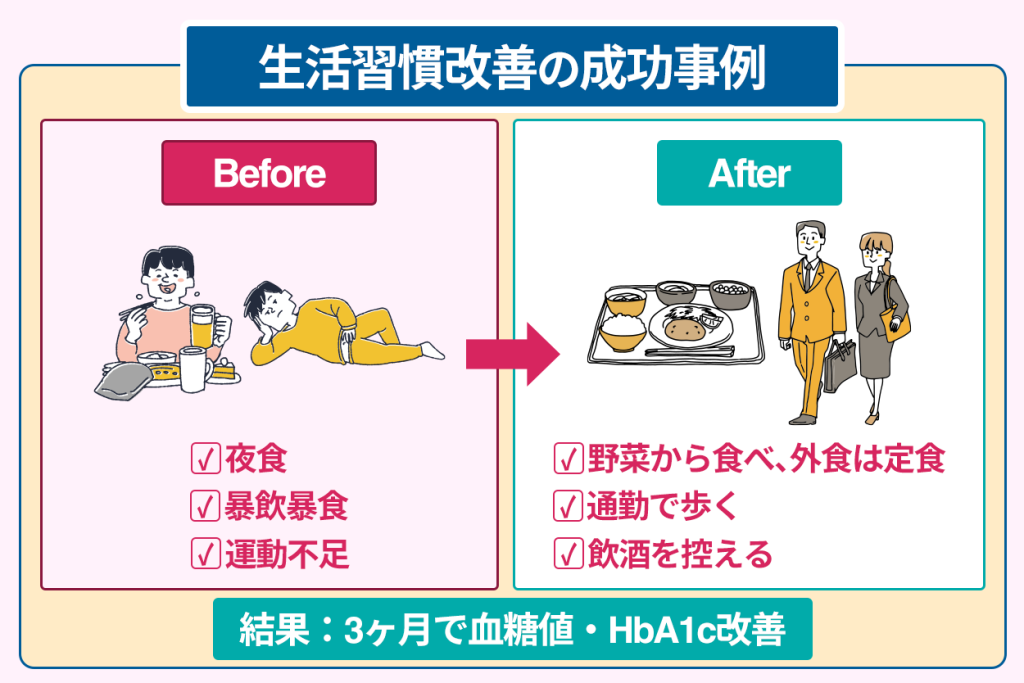

夜遅い食事、ラーメンとチャーハンのセット、毎晩ビールを飲むなどこれまでの生活を振り返ると血糖値を上げる習慣ばかりでした。

そこで、私は糖尿病に進行するのを予防するために食事や運動など日常生活の改善を行うようにしました。

外食やコンビニを利用するときは、丼ものなど単品のものではなく、副菜を追加したりバランスの取れた定食を選んだりするように心かげました。

さらに夜更かしをやめ、飲酒は糖質の少ないお酒に切り替えて、量も減らすようにしていきました。

最初は食事改善や日々の運動がしんどいと感じましたが、まだ糖尿病ではないから生活を変えれば糖尿病を予防できる、という医師の言葉を支えに生活を変える努力をしました。

徐々にその生活に慣れ、むしろ以前より体調が良くなったと感じるようになりました。

そして、3ヶ月後の再検査で血糖値は改善し、HbA1cも正常値に戻っていました。

結果を見た医師からよく頑張りましたね、この調子でいくと糖尿病への移行を防げるから頑張って続けましょう、と言われました。

今でも食事や運動などに気をつけているため、血糖値は安定しており、あのとき生活を見直す決断をして本当に良かったなと感じています。

境界型糖尿病と診断されたら定期受診をして血糖値を管理する必要がある

境界型糖尿病は血糖値が高い以外には自覚症状がほとんど現れないため、健康診断を受けても受診に繋がらない場合があります。

しかし、放置すると糖尿病へ進行したり、動脈硬化を引き起こしたりして心筋梗塞や脳梗塞を招く危険性が高まります。

そのため、症状がなくても医療機関を受診して検査を受けるのが大切であり、境界型糖尿病と診断された場合は医師の指示に従って生活習慣の改善をするのが重要です。

特に糖尿病内科など専門医がいる病院では、血糖値管理やそれぞれの日常生活に合わせた具体的で適切な指導が受けられます。

血糖値コントロールは1日2日頑張ったからといって成果が出るものではなく、継続が大切であり、早めに対策をすると血糖値の改善が可能です。

加えて医師や栄養士からの専門的なサポートを受け、改善点を修正しながら日常生活を送ると、より効果的に血糖値コントロールができるでしょう。

境界型糖尿病は糖尿病でなないため血糖値コントロールが可能である

境界型糖尿病は糖尿病になる一歩手前の状態であり、自覚症状もないため気づかないうちに病気が進行して、糖尿病を発症する可能性があります。

さらに、動脈硬化も引き起こし、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気を招く危険性も高まります。

糖尿病を発症すると完治は難しいですが、境界型糖尿病の場合は生活習慣を見直して血糖値コントロールを行うと糖尿病発症の予防が可能です。

そのため食物繊維から摂取するなど血糖値を急上昇させない食事の工夫や、毎日の生活に運動を取り入れて、インスリンを分泌する膵臓の負担を減らす生活を送る必要があります。

境界型糖尿病と診断されても糖尿病の発症を予防するのは可能であるため、日々の生活改善を積み重ね、継続的に血糖値管理を行っていきましょう。