糖尿病予備軍と診断されると、食事の内容や取り方に不安を感じる人は少なくありません。

しかし、日々の食事の工夫次第で血糖値を安定させて、糖尿病の進行を防ぐのは十分に可能です。

この記事では、糖尿病予備軍の人が実践できる血糖値を下げる食べ方について解説します。

- 糖尿病予備軍における食事改善は血糖値を安定させて糖尿病の発症を予防する

- 血糖値が不安定な状態は体にさまざまな変化や不調を引き起こす

- 糖尿病予備軍の人が意識すべき食事の原則

- 食事改善を成功させるための具体的なポイント

- 糖尿病予備軍の食事に関するよくある疑問(Q&A)

糖尿病予備軍の人が食事改善を成功させる具体的なポイントや糖尿病予備軍の食事に関するよくある疑問(Q&A)なども紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

糖尿病予備軍における食事改善は血糖値を安定させて糖尿病の発症を予防する

糖尿病予備軍にとっての食事改善は、血糖値を安定させて将来的な糖尿病の発症を予防するための重要な取り組みのひとつです。

血糖値が不安定な状態が続くと、膵臓に負担がかかり、徐々にインスリンの分泌や機能が低下して糖尿病へと進行します。

糖尿病とは、インスリンの異常により血液中を流れるブドウ糖の濃度が慢性的に高くなる病気のことです。

糖尿病を発症すると、以下の糖尿病による三大合併症を引き起こす可能性があります。

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性神経障害

上記のような合併症を発症すると、最悪の場合には失明や透析導入、足の切断といった生活の質を大幅に損なう深刻な結果を招きます。

さらに動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる合併症を引き起こすリスクも高まります。

このようなさまざまな病気を予防するためにも、日常の食生活を整えて糖尿病の発症を予防するのが重要です。

生活習慣の見直しを通じて体重管理や血圧などの改善にもつながるため、総合的な健康維持の基盤を構築できます。

糖尿病予備軍の段階で積極的に食事改善に取り組むのが、将来の健康を守る一歩となるのです。

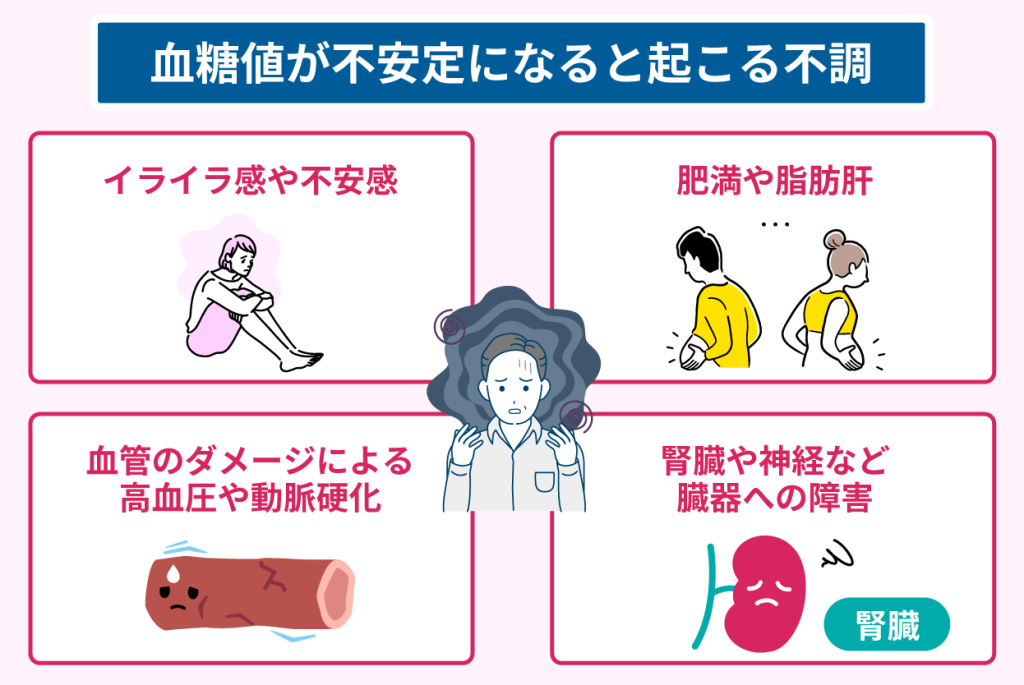

血糖値が不安定な状態は体にさまざまな変化や不調を引き起こす

血糖値が不安定な状態は、体にさまざまな変化や不調を引き起こします。

血糖値が急激に上がったり下がったりすると、はじめに強い眠気や集中力の低下が現れる場合があります。

さらに血糖値が下がるとイライラ感や不安感が出る場合があり、情緒の安定にも悪影響を与えます。

他にも血糖値の乱高下は、食欲にも関係しています。

急激に血糖値が上昇した後にインスリンが過剰に分泌されると、その反動で低血糖に近い状態になり、強い空腹感や甘いものへの欲求を引き起こすのです。

その結果、間食や過食が増えて肥満や脂肪肝といった問題につながる可能性が高くなります。

長期的に血糖値が不安定な状態が続くと、体は常に負担を受けます。

血管がダメージを受けて高血圧や動脈硬化、さらには心筋梗塞や脳梗塞といった命に関わる合併症のリスクを高めるのです。

加えて腎臓や神経、網膜といった臓器への障害が進み、生活の質を大幅に損なう恐れがあります。

このように血糖値の不安定さは単なる一時的な不調ではなく、将来的な生活習慣病や合併症の引き金となります。

日常的に食事や運動、睡眠などの生活習慣を整えて血糖値を安定させるのが、健康を守る第一歩です。

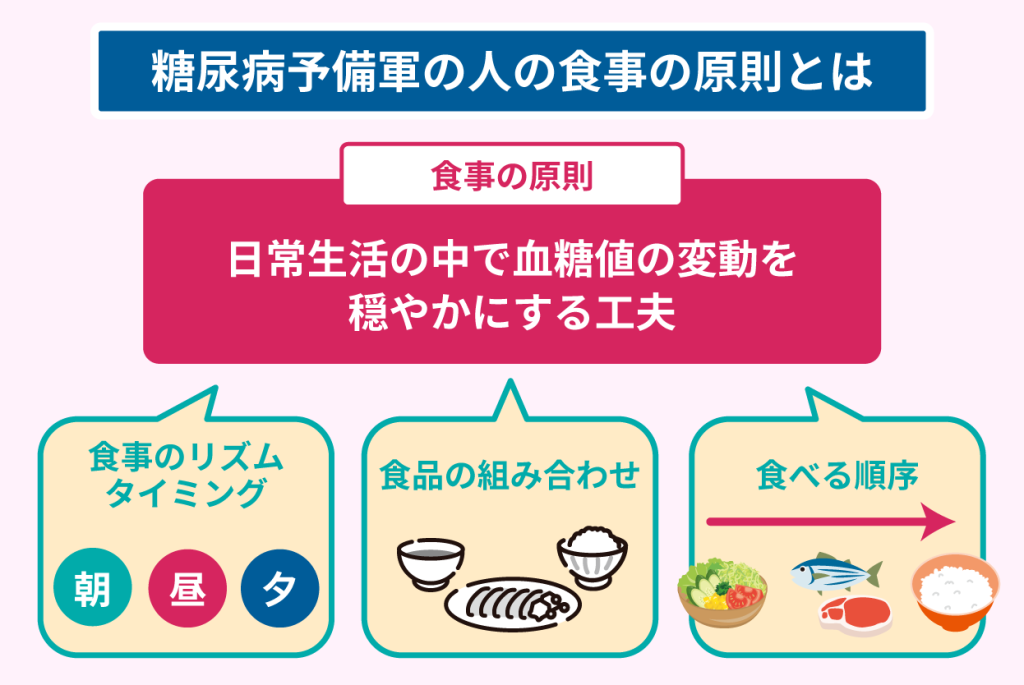

糖尿病予備軍の人が意識すべき食事の原則を理解しよう

糖尿病予備軍の段階では、食事の取り方や習慣の見直しが血糖値の安定や将来の健康維持に関わります。

食事の原則を理解して意識すると、体にかかる負担が軽減し、糖尿病の発症リスクを下げられます。

食事の原則とは、単に量を減らしたり食品を避けたりするのではなく、日常生活の中で血糖値の変動を穏やかに保つ工夫をすることです。

毎日の食事のリズムやタイミング、食品の組み合わせ、食べる順序などの意識により体への負担を軽減できます。

さらに食事の原則を守るのは血糖値の安定のみでなく、生活全体のリズムや健康習慣の維持にもつながります。

食事の内容や取り方を意識するのは、体重管理や代謝の改善、日々の体調の安定にも影響を与えるのです。

他にも食事の原則の理解により、長期的な生活習慣病の予防にもつながります。

このように糖尿病予備軍の人が食事の原則を理解して意識的に実践するのは、短期的な血糖管理のみでなく、長期的な健康維持のための土台となります。

日々の小さな意識の積み重ねが、将来の体の健康と生活の質を守る上で非常に重要となります。

食事改善を成功させるための具体的なポイントを把握しておこう

食事改善を行う際にはただ漠然と意識するのみでは長続きせず、効果も十分に得られません。

食事改善を成功させるためには、具体的なポイントを理解して日常生活に取り入れるのが重要です。

はじめに、自分の食習慣を正しく理解するのが大切となります。

何をどのくらい食べているのかや、どの時間帯に血糖値が上がるのかなどの把握により、改善すべき部分が明確になります。

記録をつけたり、食後の体調の変化を意識したりするのも効果的です。

次に、食べる内容と食べ方の両方を整えるのが基本となります。

特に炭水化物は血糖値に直接影響するため、白米や白いパン、砂糖入り菓子といった血糖値を急上昇させる食品は控えめにします。

その代わりに、玄米や雑穀、全粒粉パンなどの消化と吸収が緩やかで血糖値の急上昇を抑制する食品を選ぶのが大切です。

さらに以下のような食物繊維を多く含む食品を積極的に取り入れると、糖の吸収が緩やかになり、食後血糖値の急激な上昇を予防できます。

- 野菜(モロヘイヤやブロッコリー)

- きのこ類(まいたけやエリンギ)

- 豆類(いんげん豆やえんどう豆)

- 海藻類(わかめやきくらげ)

- イモ類(さつまいもやじゃがいも)

食物繊維は20g/日以上摂取するのが推奨されているため、上記のような食品を積極的に摂取してください。

たんぱく質は筋肉量の維持や血糖値の安定に役立つため、鶏肉や魚、大豆製品などの食品を適量取り入れましょう。

脂質も全く摂らないのではなく、オリーブオイルやナッツ、青魚などの不飽和脂肪酸の摂取により血糖コントロールや心血管系の健康に良い影響を与えます。

加えて食べ方の原則も重要で、よく噛んでゆっくり食べる食事は満腹感を得られ、血糖値の急上昇を予防する効果があります。

間食を控えて、夜遅い食事を避けるのも血糖値の乱高下を防ぐポイントとなります。

他にも1日の食事回数や量を調整するのも大切で、無理に食事を抜くのではなく、1日3食規則正しく取るのが理想的です。

食事量を均等に分けると、血糖値の乱高下を抑えられます。

これらのポイントを理解して実践するのは、糖尿病予備軍の段階で血糖値を安定させて、将来の糖尿病発症を防ぐための効果的な方法です。

日々の小さな工夫の積み重ねにより体重や血圧などの改善にもつながり、健康的な生活を長く維持できるようになります。

日々の生活の中に無理なく取り入れられる方法を見つけて、積極的に取り組みましょう。

糖尿病予備軍の食事に関するよくある疑問(Q&A)

A.外食は手軽で便利ですが、糖尿病予備軍の人にとっては血糖値の安定を意識した選び方が不可欠です。

外食では量が多かったり、調理に油や砂糖が多く使われていたりする場合が多いため、どのようなメニューを選ぶかで健康への影響が大きく変わります。

はじめに大切なのは、メニュー全体のバランスの意識です。

主食だけに偏らず、主菜や副菜を組み合わせて可能な限り一汁三菜に近いスタイルを意識すると、栄養のバランスが良くなります。

さらに野菜を含むメニューは、食後血糖値の上昇を緩やかにしてくれます。

次に調理法や味付けの確認もポイントで、揚げ物や濃い味付けの料理はカロリーや糖質が高くなりがちのため、以下のような比較的ヘルシーな調理法のものを選ぶのがおすすめです。

- 焼く

- 蒸す

- 煮る

ソースやドレッシングは別添えにして量を調整できるようにすると、余分な糖分や塩分を抑えられます。

他にも、量の調整の工夫をするのも大切です。

外食は一人前でも量が多い場合があるため、シェアをしたり、小さいサイズを選んだりなどの工夫をしましょう。

外食を完全に避ける必要はなく、工夫次第で楽しみながら健康的に続けられます。

メニューの選び方を少し意識するのみで、血糖値の安定と食事の満足感の両立が可能です。

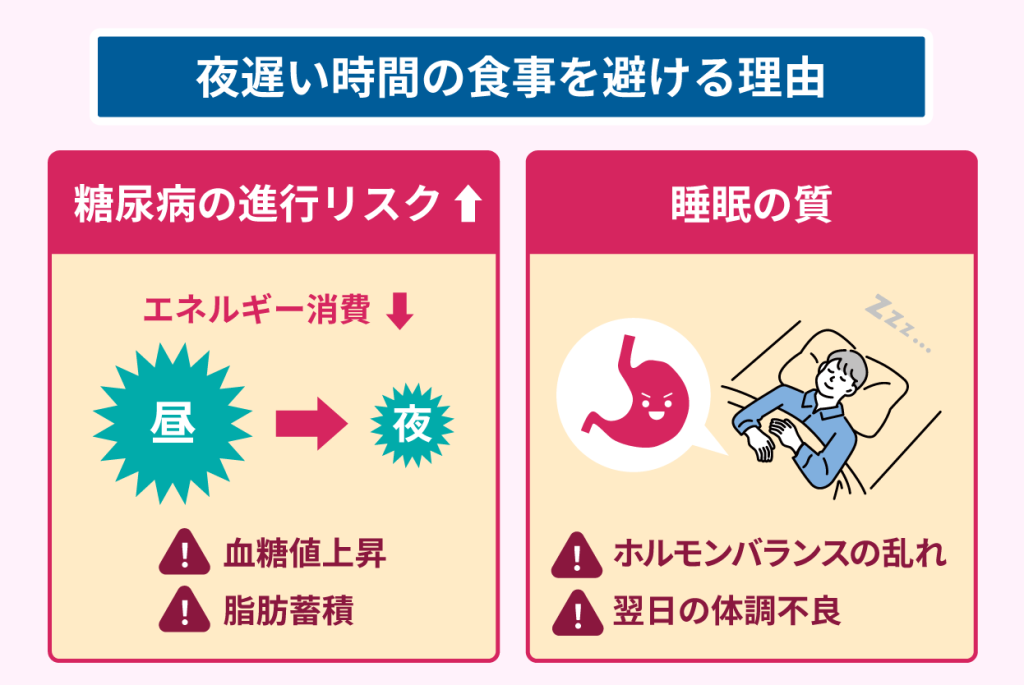

A.夜遅い時間に食事を取るのは、体にさまざまな影響を与えるとされています。

人間の体は昼と夜で代謝のリズムが異なり、夜になると消化やエネルギー消費が低下していきます。

そのため、遅い時間の食事は血糖値が上昇し、脂肪として蓄積される傾向があるのです。

特に糖尿病予備軍の人にとっては、夜遅い食事習慣が血糖コントロールを乱す要因となり、糖尿病の進行リスクを高めます。

さらに夜遅い時間の食事は、睡眠の質にも影響を与える場合があります。

胃腸が消化活動をしている状態で眠りにつくと、深い眠りに入れず、ホルモンバランスの乱れや翌日の体調不良を招く可能性を高めるのです。

睡眠不足はインスリンの働きを低下させる要因ともなるため、食事と睡眠のリズムは密接に関係しています。

ただし、生活リズムや仕事の都合で夜遅い食事を取らざるを得ない場合には、量や内容の工夫により体の負担の軽減が可能です。

夜遅い時間の食事は可能な限り避けるのが望ましいですが、どうしても必要な場合には体に無理のない範囲で工夫するのが大切です。

生活リズムを整えつつ、食事の時間の見直しが健康を守る上で重要となります。

糖尿病予備軍の食事改善は自分に合った方法で行うのが大切である

糖尿病予備軍の段階で食事の改善は、血糖値を安定させて糖尿病の発症を防ぐために非常に重要です。

しかし、その方法は人それぞれの生活リズムや体質によって異なるため、自分の生活習慣や体質に合った改善方法を見つけるのが成功の鍵となります。

人によって食事の時間帯や食べる量、体に必要なエネルギー量は異なります。

例えば、日中に体をよく動かす人とデスクワーク中心でほとんど身体を動かさない人では、必要な食事の内容や量が当然違うのです。

さらに年齢や既往歴によっても、適切な食事改善の方法は変わります。

若年者と高齢者では代謝の働きが異なり、摂取すべき栄養バランスも異なります。

他にも血圧や脂質、腎機能などに問題を抱えている場合には、血糖値のみでなく他の数値にも配慮した食事改善が必要です。

自分に合った方法を見つけるのは、長期的に健康を守る上で欠かせないプロセスとなります。

そのためには、自分の体の状態を把握して、少しずつ生活に取り入れながら継続できる工夫を見つけていくのが大切です。

必要に応じて医師や管理栄養士に相談して、専門的なアドバイスを取り入れると、自分に適した食事スタイルを見極められます。

糖尿病予備軍における食事改善は単なる制限ではなく、自分の体と向き合いながら無理なく続けられる習慣の構築が大切です。

血糖値を安定させて将来の健康を守るためにも、自分に合った方法を見つけましょう。

糖尿病予備軍の人は食事改善から積極的に始めて健康的な未来を掴もう

糖尿病予備軍と診断された段階は、生活習慣の見直しで糖尿病の発症を防ぎ、健康を維持できる大切な時期となります。

その中でも食事改善は無理なく続けられ、効果も大きい方法のひとつです。

食事は毎日の生活における基本的な習慣であり、食事を整えると血糖値のみでなく体重や血圧、脂質といった様々な健康指標にも良い影響を与えられます。

食事の時間や間食の有無、食後の体調の変化などの意識により、改善すべきポイントが明確になります。

次に無理のない目標を設定して、少しずつ習慣を変えていくのが成功する上で大切です。

急激な変化や極端な制限はストレスとなり、継続が困難となるため、小さな工夫の積み重ねが長期的な健康維持につながります。

さらに食事改善は血糖値を安定させるのみでなく、生活全体の質を高める効果もあります。

バランスの取れた食事を心がけると、体調が整い、日中の集中力やエネルギーも維持できるのです。

他にも健康的な食習慣は睡眠や運動の効果も高め、心身のリズムを整える助けにもなります。

加えて食事改善を続ける上では、自分に合った方法を見つけるのが大切です。

生活スタイルや体質、好みに応じて工夫しながら取り入れると、無理なく続けられる習慣となります。

糖尿病予備軍の段階で積極的に食事改善を始めるのは、将来の健康を守るための効果的な方法です。

小さな一歩からでも取り組むと、血糖値の安定を実感できて、より健康的な未来を自分の手で掴めます。