ごまは古くから日本で親しまれている身近な食材であり、肉や魚を使わない精進料理でも栄養を補う役割を担っています。

サプリメントや薬に頼らず食事で健康を維持したい、自分や家族のために健康効果がある食材を取り入れたい、という人もいるでしょう。

ごまの栄養素にはさまざまな健康効果があり、血糖値を安定させて病気の予防やダイエットにも役立ちます。

- 血糖値の上昇を抑えるごまの栄養素

- 血糖値への効果を引き出すごまの食べ方

- ごまを食べるタイミングと摂取量の目安

- ごまに期待される健康効果

今回の記事ではごまが持つ健康効果と効果的な食べ方を解説しているため、血糖値を安定させたい人や身近な食材で健康管理をしたい人はぜひ参考にしてください。

ごまには血糖値の急激な上昇を抑える栄養素が含まれている

ごまには血糖値の急激な上昇を抑える以下のような成分が含まれており、健康維持や糖尿病の予防に役立ちます。

- ゴマリグナン

- 不飽和脂肪酸

- タンパク質

- 食物繊維

- ビタミン類など

血糖値が上昇して高血糖の状態が慢性的に続くと、糖尿病などの生活習慣病になるリスクが高まります。

糖尿病の予防や治療には血糖値を可能な限り正常値に近づける血糖値コントロールが重要となり、ごまに含まれている成分が役に立ちます。

栄養素の中でも特に血糖値への効果が期待できるのが、ゴマリグナンです。

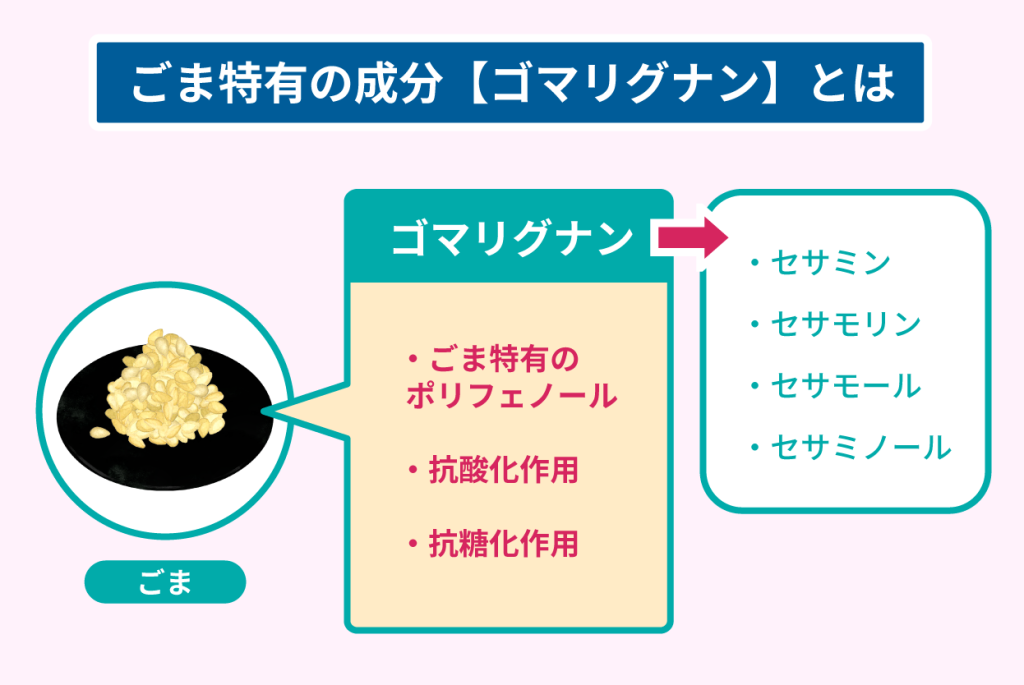

ごま特有の成分であるゴマリグナンには抗糖化や抗酸化の作用がある

ゴマリグナンはごま特有のポリフェノールであり、抗糖化や抗酸化の作用が期待される成分です。

糖化とは体内の余分な糖分がタンパク質や脂肪と結びつき、糖化最終生成物を作り出す現象のことで、進行すると糖尿病の発症につながります。

体の酸化は活性酸素の増加によって細胞やDNAが傷つけられ、病気や老化を引き起こす現象を表します。

過剰な活性酸素は糖化最終生成物が生成される原因にもなるため、抗糖化や抗酸化の作用は糖尿病の予防に効果的です。

ゴマリグナンはごまの約1%にのみに含まれる微量な成分の総称であり、以下のような成分で構成されています。

- セサミン

- セサモリン

- セサモール

- セサミノール

これらの成分には強い抗酸化作用があり、糖質や脂質の代謝を助けて血糖値の上昇を抑える効果があります。

サントリー株式会社とお茶の水女子大学が行った合同研究によると、セサミンには血糖値を低下させる作用があるという結果が得られました。

参照元:サントリー、セサミンの血糖値低下作用を確認 – 日本食糧新聞

α-グルコシダーゼは糖質をブドウ糖に分解する働きをしますが、消化酵素を阻害する作用によって糖質の分解が遅れるため、血糖値の上昇がおだやかになります。

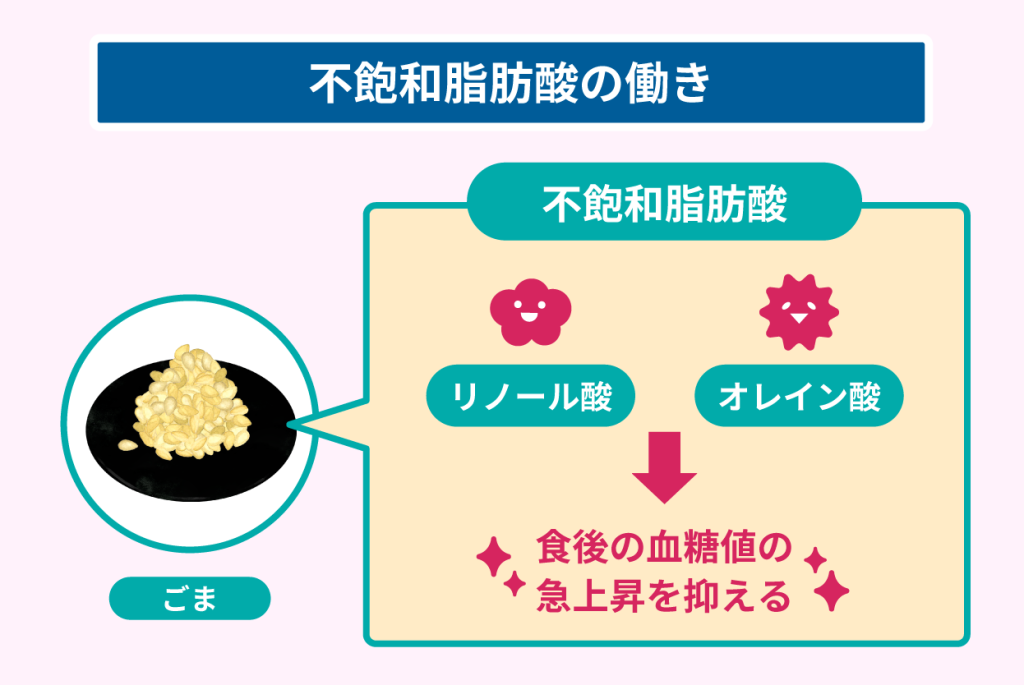

不飽和脂肪酸には食後に血糖値が急上昇するのを抑える働きがある

ごまにはリノール酸とオレイン酸という不飽和脂肪酸が含まれており、不飽和脂肪酸には食後に血糖値が急上昇するのを抑える働きがあります。

不飽和脂肪酸は植物や魚に多く含まれている良質な脂質で、インスリンの分泌を促進するGLP-1というホルモンの分泌量を増やし、血糖値の上昇を抑制します。

食品や健康食品からの摂取では研究と同等の効果は認められない可能性がありますが、糖尿病治療への応用が期待されています。

リノール酸は体内で合成できない必須脂肪酸であるため、食事からの摂取が必要です。

参照元:不飽和脂肪酸 – 健康日本21アクション支援システムWebサイト

オレイン酸には糖質の吸収をおだやかにし、悪玉コレステロールを減らす働きがあり、糖尿病をはじめとする生活習慣病の予防に役立ちます。

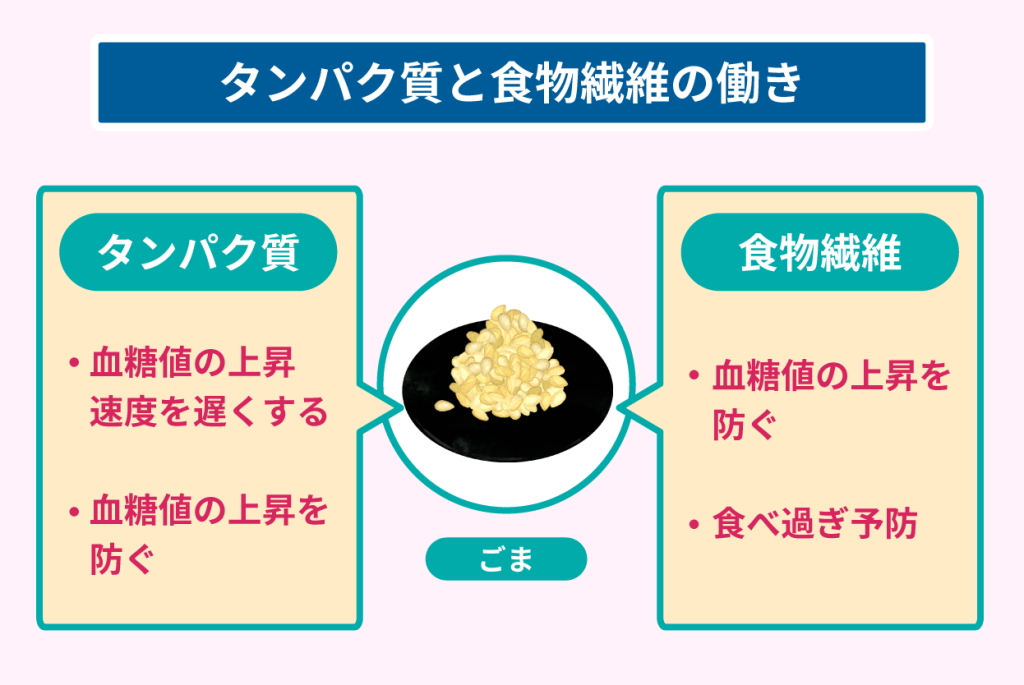

血糖値の上昇速度を遅らせるタンパク質や食物繊維も含まれている

ごまには血糖値の上昇速度を遅らせる作用がある、タンパク質や食物繊維も含まれています。

タンパク質は消化吸収に時間がかかり、糖質の吸収がおだやかになって血糖値の上昇速度も遅くなります。

さらにタンパク質にはインスリンの分泌量を増やす、インクレチンという消化管ホルモンの分泌を促す働きもあり、血糖値の上昇を防ぐのに効果的です。

食物繊維も消化吸収に時間がかかり、自然に噛む回数が増えて満腹感が得られるため、食べ過ぎを予防できます。

糖尿病の予防や改善には健康的な食生活が重要であり、適切な食事量や摂取カロリーの管理は血糖値コントロールにつながるでしょう。

ごまに含まれるビタミン類が代謝や抗酸化作用に良い影響を与える

ごまにはビタミンB群やビタミンEなどのビタミン類が含まれており、脂質の代謝や酸化防止として良い影響が期待できます。

以下は、ごまに含まれている主なビタミンとその働きです。

| 名称 | 働き |

|---|---|

| ビタミンB1 | 糖質の代謝を助け、疲労回復や神経の働きを正常に保つ |

| ビタミンB2 | 脂質や糖質の代謝を助け、皮膚や粘膜、髪などを健康に保つ |

| ナイアシン | 代謝を促進して血行を改善し、精神を健康に保つ |

| ビタミンE | 強い抗酸化作用があり、血行を促進して血管を健康に保つ |

ビタミンB1やB2、ナイアシンなどのビタミンB群には糖質の代謝を助ける働きがあり、血糖値を安定させるのに役立つでしょう。

ビタミンEが持つ抗酸化作用は糖化最終生成物の生成や動脈硬化を防ぎ、糖尿病による合併症のリスクを軽減します。

今回紹介したごまに含まれる栄養素がそれぞれ体に働きかけ、血糖値に対して良い影響を与えます。

ごまが持つ血糖値への効果を最大限に引き出すには食べ方も重要

ごまが持つ血糖値への効果を最大限に引き出すには食べ方も重要であり、以下のポイントがあります。

- すりごまや練りごまを活用する

- 加熱してから摂取する

ごまは大きく分けて白ごまと黒ごま、金ごまの3種類があり、風味や見た目などの特徴が異なります。

白ごまは合わせる食材を選ばず、薄いベージュで見た目にあまり影響を与えないため、日常使いやごまを目立たせたくない時にも向いています。

黒ごまは白ごまよりも香りや味が強く、存在感のある黒色が特徴です。

そのため赤飯や大学芋などのごまの香りを活かしたい料理や、お菓子のアクセントによく使われます。

金ごまは種皮が黄色や茶色をしており、白ごまや黒ごまと比べて香りが強く、香ばしい風味や深いコクが感じられます。

参照元:過去の相談事例 – 農林水産省

種類が違っても含まれる栄養素はほとんど変わらないため、好みや料理に合わせて選びましょう。

次の項目では、ごまの効果的な食べ方について解説します。

栄養素を効率的に吸収するにはすりごまや練りごまを活用する

ごまの栄養素を効率的に吸収するには、皮を砕いたすりごまや、練りごまの状態で食べるのが効果的です。

ごまは外皮が硬く、そのまま食べても栄養素が吸収されずに体外に排出されてしまう恐れがありますが、外皮を砕くと表面積が増えて栄養素が効率良く吸収されます。

すりごまはいりごまをすり鉢などですり潰した物、練りごまは焙煎したごまを練り上げてペースト状にした物を指します。

すりごまはいりごまよりも酸化が早いため、可能であれば食べる分だけ直前にするのが良いでしょう。

練りごまは時間が経つにつれて固形分と油分が分離しますが、品質に問題はなく、スプーンなどで底からかき混ぜて使用します。

どちらも市販品を購入する場合は量が多すぎない商品を選び、早めに使い切るのが大切です。

ごまを加熱すると栄養素が変化してより抗酸化作用が高まる

ごまを加熱してから摂取すると、ゴマリグナンの1つであるセサモリンがセサモールへと変化し、より抗酸化作用が高まります。

α-グルコシダーゼの働きを阻害する作用によって糖質の分解が遅れるため、食後の血糖値の上昇を防ぐのに有効です。

ごまを加熱する具体的な方法はフライパンや鍋を熱し、油をひかずに香ばしい香りが立つまで短時間炒ります。

火加減は弱火から中火で、焦げ付きや火の通りのムラを防ぐために木べらで常にかき混ぜ続けるのがポイントです。

加熱すると香ばしさや香りが増す効果もあり、料理に使うと風味が良くなるでしょう。

ごまを食べる効果的なタイミングと1日の摂取量の目安を解説

ごまの栄養素を効率的に摂取するには夜よりも朝や昼に、食前または食事といっしょに食べるのが効果的です。

活動量が少ない夜間は脂質がエネルギーとして消費されず、体内に蓄積してしまう恐れがあります。

朝食や昼食にごまを取り入れると糖質の吸収がおだやかになり、代謝が促進されて食後に血糖値が急上昇するのを防げます。

ごまに含まれるタンパク質や食物繊維は満腹感を得るのにも役立ち、食べ過ぎを防いで食事量や摂取カロリーの管理にもつながるでしょう。

ただし、ごまには脂質やカロリーが多く含まれているため、一度に大量に食べるのは避け、1日に大さじ1杯から2杯程度を目安に継続的に摂取します。

毎日の食事に取り入れるにはお米や野菜の和え物、汁物などにごまを入れる方法があり、さまざまな料理で少量ずつ摂取するのが続けられるコツです。

飽きずにごまを摂取するには、すりごま以外にドレッシングやごま油など、形状を変える方法もあります。

ごま油にも不飽和脂肪酸のリノール酸とオレイン酸、ゴマリグナンなどの栄養素が含まれています。

すりごまや練りごまを自分で用意するのが手間な場合は市販品を購入する選択肢もありますが、酸化すると味や風味が落ちてしまうため、早めに使い切るのが大切です。

ごまは血糖値だけではなくさまざまな健康効果が期待できる

ごまには体に良い影響を及ぼす栄養素が含まれており、血糖値だけではなく以下のような健康効果が期待できます。

- 悪玉コレステロールや血圧の低下

- 老化の予防

- ダイエットに役立つ

ごまは比較的安価で簡単に入手できる食材であり、自分や家族の健康管理に役立ちます。

活性酸素は免疫機能において重要な役割を果たしますが、増えすぎると老化や動脈硬化など、体に悪影響を及ぼします。

ごまが持つ抗酸化作用は活性酸素の働きを抑制するため、血糖値以外にも体に良い影響を与えるでしょう。

抗酸化作用以外にもごまに含まれている栄養素がそれぞれ体に働きかけ、健康維持や老化予防、ダイエットなどの効果が期待できます。

悪玉コレステロールや血圧を低下させて生活習慣病を防ぐ

ごまに含まれているゴマリグナンや不飽和脂肪酸には、悪玉コレステロールや血圧を低下させ、生活習慣病を防ぐ働きがあります。

動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳卒中などの重大な病気を発症するリスクが高まります。

ゴマリグナンの一種であるセサミンとセサモールには、肝臓でコレステロール合成に関連する酵素の遺伝子発現を抑制する働きがあり、悪玉コレステロールを減少させます。

参照元: 健康食品の安全性・有効性情報 – 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所

不飽和脂肪酸のリノール酸とオレイン酸にも悪玉コレステロールを低下させる作用があり、心血管疾患の予防に有効です。

セサミンは他にも血圧を低下させる、肝臓の負担を軽減して疲労回復を促すなど、さまざまな効果が認められています。

参照元:循環器 – 日経メディカル

血糖値は血圧やコレステロール値に密接に関係しており、高血糖の状態が続くと高血圧や脂質異常症などの生活習慣病を引き起こすリスクが高まります。

ごまの摂取によって血圧やコレステロール値の低下、脂質代謝の改善などが期待できるため、生活習慣病の予防につながるでしょう。

強い抗酸化作用が体内の活性酸素を除去して老化を予防する

ごまが持つ強い抗酸化作用は活性酸素を除去し、体内の余分な活性酸素が原因で起こる老化を予防します。

活性酸素は加齢や紫外線、ストレスなど複数の要因によって増加し、細胞やDNAを損傷させて老化を促進させます。

活性酸素の増加はコラーゲンやエラスチンを減少させ、しわやたるみを引き起こす原因の1つであり、シミや肌荒れにもつながります。

肌は人から見た印象を大きく左右するため、健康的で若々しい肌を保つ方法として、ごまが持つ抗酸化作用が役立つでしょう。

頭皮の細胞が活性酸素に傷つけられると頭皮の血流が悪くなり、栄養が行き届かなくなって白髪や抜け毛が増える原因となります。

頭は顔よりも面積が広く最初に目がいく箇所でもあり、髪を健康に保つのは老化を防ぐ上で大切です。

抗酸化作用によって活性酸素の働きが抑制され、肌や髪が健康に保たれるため、老化の予防や美容にも効果があります。

腸内環境や便通を改善し代謝を促進してダイエットに役立つ

ごまの栄養素は腸内環境や便通を改善し、糖質や脂質の代謝を促進する働きがあるため、ダイエットにも役立つでしょう。

セサミンには善玉菌を増やす働きがあり、善玉菌は腸内環境を整えて免疫機能を向上させ、生活習慣病を予防します。

他にもごまに含まれているゴマリグナンやビタミン類は糖質や脂質の代謝を促し、脂肪の蓄積を予防するのに効果的です。

ゴマリグナンの肝臓の負担を軽減する作用によって酵素が活性化され、脂肪の分解が進んで体脂肪の減少につながります。

ごまに含まれるビタミンB1やB2、ビタミンEの作用により、脂質が効率的にエネルギーに変換されて脂肪の燃焼を促します。

ビタミンB群はそれぞれが協力し合って体に働きかけるため、ビタミンB1とB2が同時に摂取できるごまは相乗効果が期待できる食品です。

糖尿病患者がごまを食べる場合は量や1日の摂取カロリーを調整する

ごまは脂質が多い食品であるため、糖尿病患者が食べる場合は量や1日の摂取カロリーを調整するのがポイントです。

ごまは50%以上が脂質であり、食べ過ぎると体重の増加や肥満につながります。

糖尿病の治療は食事療法と運動療法、薬物療法が基本となり、食事療法は1日の摂取カロリーや体重の管理が必要です。

糖尿病の治療における1日の摂取カロリーは、目標体重と身体活動量を用いた計算式で算出できますが、適切な食事量や摂取カロリーは人によって異なります。

食事療法を受けている人は、病院で医師や管理栄養士に相談するのが大切です。

ごまには血糖値に良い影響を与える栄養素が含まれていますが、医薬品ではないため、あくまで食事の補助として考えます。

ごまには不溶性食物繊維が多く含まれており、食べ過ぎは腹痛や下痢などの不快症状を引き起こす恐れもあります。

ごまを毎日の食生活に取り入れて血糖値コントロールに役立てよう

ごまには血糖値の上昇を抑える働きがあり、毎日の食事に取り入れると血糖値コントロールに役立ちます。

ごまには食後に血糖値が急上昇するのを防ぐゴマリグナンや不飽和脂肪酸、タンパク質や食物繊維などの栄養素が含まれています。

栄養素を効率的に吸収するには、すりごまや練りごまにして皮を砕くと効果的です。

ごまを加熱すると栄養素が変化して抗酸化作用が高まり、香りや香ばしさも増して風味も良くなります。

食べるタイミングは朝昼の食前または食事中、1日の摂取量は大さじ1杯から2杯が目安です。

ごまは血糖値以外にも生活習慣病や老化の予防、ダイエットに効果があり、健康と美容を両立させたい人にも向いています。

血糖値が高い人、自分や家族の健康管理に役立つ食材を探している人は、今回の記事を参考にごまを食生活に取り入れてみましょう。