食べたら眠くなる状態は、糖尿病の血糖値の変動が関係していると日本糖尿病学会が発表しています。

今回は、食べたら眠くなる状態が糖尿病と関係する理由を詳しく解説します。

食後の眠気が頻繁に見られ、自分が糖尿病ではないかと悩む人、正しい原因や対処法を知りたい人はぜひご一読ください。

- 糖尿病の人は食後に血糖値が急上昇し、強い眠気を引き起こす

- 食後の眠気が気になる場合は、早期に血糖検査を受ける必要がある

- 糖尿病が原因の眠気には、適切な治療と生活改善が必要

食後の眠気から糖尿病の心配がある人や、原因と正しい対処法を知り健康的な体を維持したい人は、最後までご覧ください。

参考:糖尿病治療ガイド

食後に強い眠気を感じる状態には糖尿病との関連が考えられる

食べたら眠くなる状態が糖尿病と関連している理由は、高血糖の状態が長く続くためです。

それは、体内で糖質をエネルギーとして利用や貯蔵する過程である、糖代謝の低下が原因です。

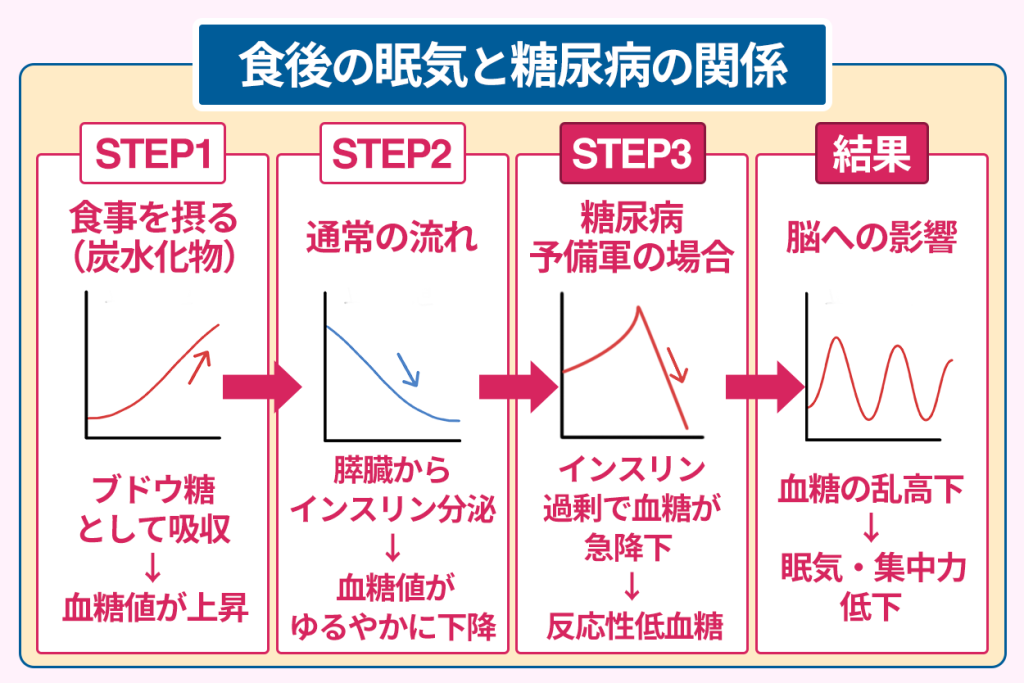

食事を摂ると炭水化物は消化され、ブドウ糖(グルコース)として血液中に吸収されます。

その後血糖値が上昇し、通常は膵臓から分泌されるインスリンにより、ゆるやかに血糖値は下がります。

しかし、糖尿病の人はインスリンの働きが弱く、高血糖が続いてしまう状態です。

そのため、高血糖のまま食後を過ごすと、脳の眠気を引き起こします。

参考:タンデムポアK+チャネルはグルコースによるオレキシンニューロンの抑制を媒介する

血糖値の急上昇は食後の強い眠気を引き起こす

食べたら眠くなる状態は、血糖値の急上昇と糖代謝の乱れが深く関わっています。

炭水化物の摂取により糖質が体内に取り込まれると、小腸で分解されてグルコースになります。

これは、糖代謝の調整機能といいます。

しかし食後高血糖の状態が続くと、糖代謝に反応してインスリンが大量に分泌される場合があります。

糖尿病の人は、この反動で血糖値が下がる反応性低血糖という状態になるのが特徴です。

急に低血糖状態になると、脳はエネルギー源であるグルコースが急に不足したと判断します。

具体的に、以下のような反応があります。

- 神経細胞の活動が低下→集中力の低下や眠気が起きる

- 脳の覚醒系(オレキシン)の働きが抑制される→覚醒維持が難しくなる

つまり、糖代謝の乱れによる血糖の乱高下が、結果的に食後の強い眠気の原因ということです。

急激な血糖値の上昇は、血糖値スパイクといわれ、血管に深刻なダメージを与えてしまいます。

血糖値スパイク対策について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

食後に眠くなる頻度が多い場合は糖尿病の可能性を疑う

食べたら眠くなる頻度が多い状態は、血糖値が正常に調整できていない可能性があり、糖尿病や糖尿病予備軍の兆候かもしれません。

糖尿病の人は耐糖能異常が起きているため、血糖値が急激に上昇する場合があるのが特徴です。

そのため、インスリンが大量に分泌されてしまいます。

インスリンによって血糖値が急激に下がると、脳はエネルギーが不足していると感じ、強い眠気を引き起こします。

食後の眠気が気になる人は、糖尿病の可能性を疑い、早めに医師の診察を受けましょう。

眠気だけで糖尿病とは断定せず他の症状と合わせて確認する

食べたら眠くなる症状のみでは糖尿病を断定できませんが、他の症状と合わせて確認が必要です。

食後の眠気に加えて下記の症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診してください。

- 頻尿

- 喉の乾き

- 疲労感

- 視力低下

糖尿病の人は血糖値が高い状態が続くため、腎臓で糖の再吸収が追いつかなくなります。

高血糖の状態が続くと体は失われた水分を補うために、喉が渇く感覚が強くなります。

血糖値が高いと細胞の水分が不足し、体全体が脱水状態になるためです。

糖尿病の人は、血糖を正常に利用できません。

そのため、エネルギー源としてのグルコースが細胞にうまく届かず、体が疲労状態になります。

さらに、長期間の高血糖は目の血管にダメージを与え、網膜症を引き起こす場合があります。

視力が低下したり視界がぼやけたりする場合は、早めに眼科を受診して適切な診断と治療を受けましょう。

血糖検査などを行い適切な治療を受けると症状の進行が抑えられ、快適な生活の維持につながります。

参考:糖尿病ガイドライン

食後の眠気が気になる場合は早期の血糖検査を受ける必要がある

食べたら眠くなる状態は、血糖値の急激な変動が起きている可能性があるため、早めに血糖検査を受けましょう。

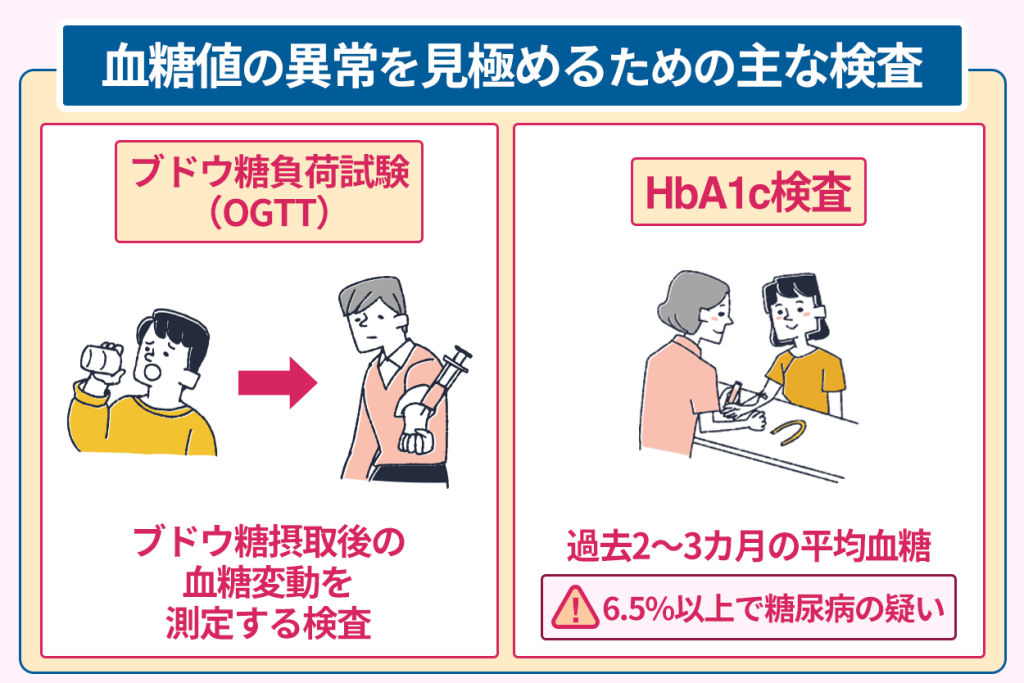

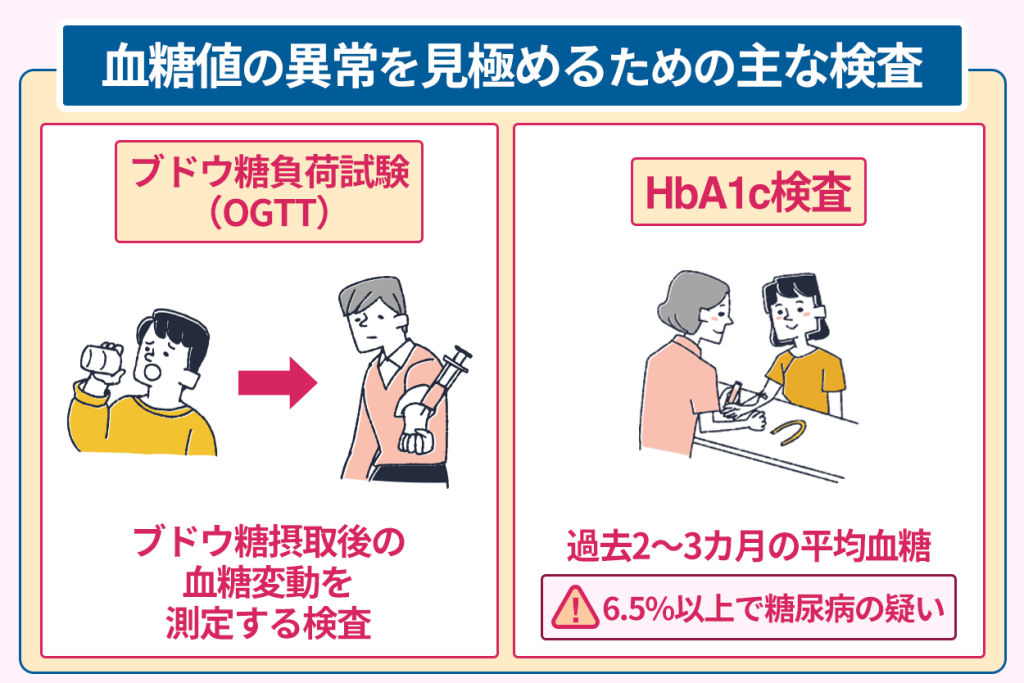

食後の眠気が続く場合、以下の血糖検査が有用です。

- ブドウ糖負荷試験(OGTT):空腹時にブドウ糖を摂取し、一定時間後の血糖値を測定する。インスリンの反応や糖尿病の兆候を早期に発見が可能。

- HbA1c検査:過去2〜3カ月の平均血糖値を反映し、糖尿病の診断や管理に役立てる

空腹時血糖やHbA1cが以下の数値の場合は、糖尿病と診断されます。

- 空腹時血糖:正常は70〜100mg/dl。101〜110mg/dlで正常高値。111〜125mg/dlで境界型。126 mg/dL以上で糖尿病の疑い。

- HbA1c:過去1〜2カ月の平均血糖値を反映。5.6%以下が正常、5.7〜5.9%が正常高値。6.0〜6.4%が境界型。6.5%以上で糖尿病と判断される場合が多い。

血液検査で異常が見つかった場合は早めに内科を受診し、医師の診断と適切な治療を受けましょう。

治療は栄養バランスの取れた食事や、無理のない範囲で運動が基本です。

必要に応じて、薬による治療が行われる場合もあります。

普段の食生活が乱れたり、糖質をとりすぎたりすると強い眠気を感じ、糖尿病の原因にもなります。

食生活への意識を少し変えるだけでも、糖尿病の予防が可能です。

下記の食事のポイントを参考にして、健康で豊かな生活を手に入れましょう。

参考:糖尿病ガイドライン

食生活の乱れや高糖質の摂取は眠気と糖尿病を引き起こす一因

食生活の乱れや高糖質の摂取は血糖値を急激に上昇させるため、眠気や糖尿病の発症を引き起こします。

以下3つのポイントを意識すると、適切に血糖をコントロールできます。

- 高GI食品を低GI食品に置き換える

- 糖質制限で血糖の上昇を抑える

- 食物繊維を摂取する

白いパンや砂糖、炭酸飲料などの高GI食品は血糖値を急激に上昇させます。高血糖の状態が続くとインスリン分泌が急激に増加し、血糖値が急激に下がり低血糖状態を引き起こす場合があります。

この低血糖状態が、眠気や疲労感を引き起こす主な原因です。

高GI食品摂取後に血糖値が急上昇し、その後急降下すると体内でインスリン過剰分泌が起こります。

結果的にインスリン抵抗性の進行が促進されてしまうのです。

インスリンの反応が弱くなると、糖尿病のリスクが増加します。

低糖質の食事は血糖値の安定を促し、インスリン分泌量の抑制を助けるため、糖尿病の発症リスクが低減します。

具体的には、鶏むね肉や卵、豆腐や納豆などの食事を意識して摂取しましょう。

さらに、食物繊維を摂取すると腸内で膨張して食物の消化速度を遅らせるため、血糖値の急激な上昇を防ぎます。

そのため、インスリン分泌が安定して長期的な糖尿病の予防につながります。

食物繊維を多く含む食品は以下の野菜や海藻、果物です。

- ごぼう

- にんじん

- わかめ

- りんご

- 納豆

栄養バランスの取れた食事を心がけると、食後の眠気や糖尿病の予防につながり、毎日を快適に過ごせます。

参考1)2型糖尿病患者における食事性グリセミック指数(GI)の血糖値への影響:ランダム化比較試験の系統的レビューとメタアナリシス

参考2)糖尿病のない成人における食事性グリセミック指数のインスリン抵抗性への影響:系統的レビューとメタアナリシス

参考3)ケトジェニックダイエットがいくつかの代謝性疾患および非代謝性疾患に与える影響:ヒトおよび動物モデル実験からの証拠

糖尿病の予防には、普段からの対策が必要となります。

特に食事面での対策を考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

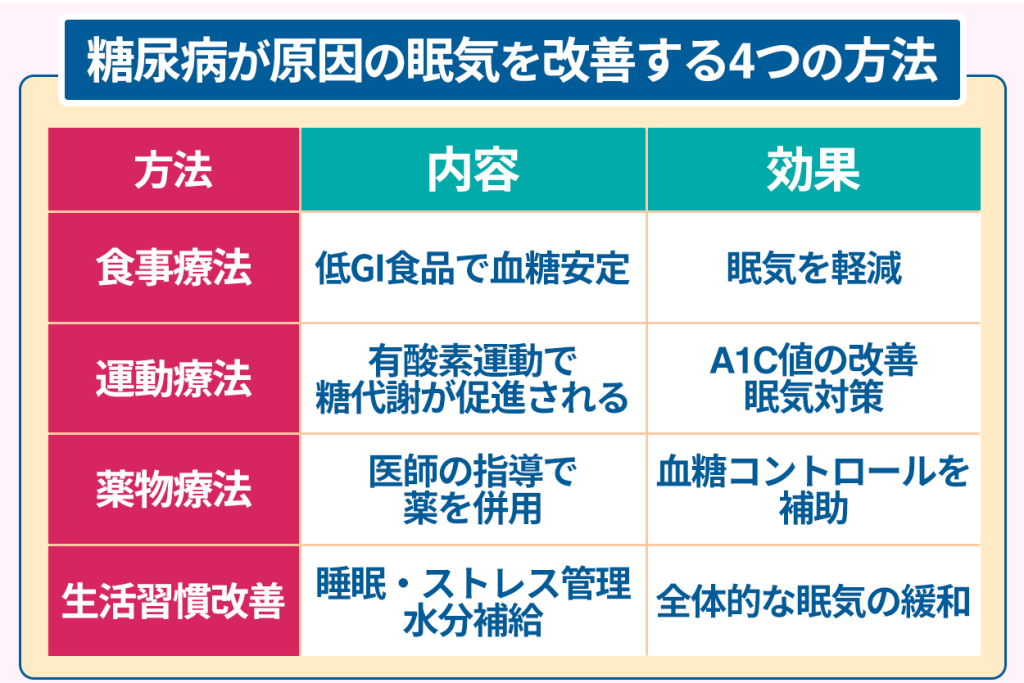

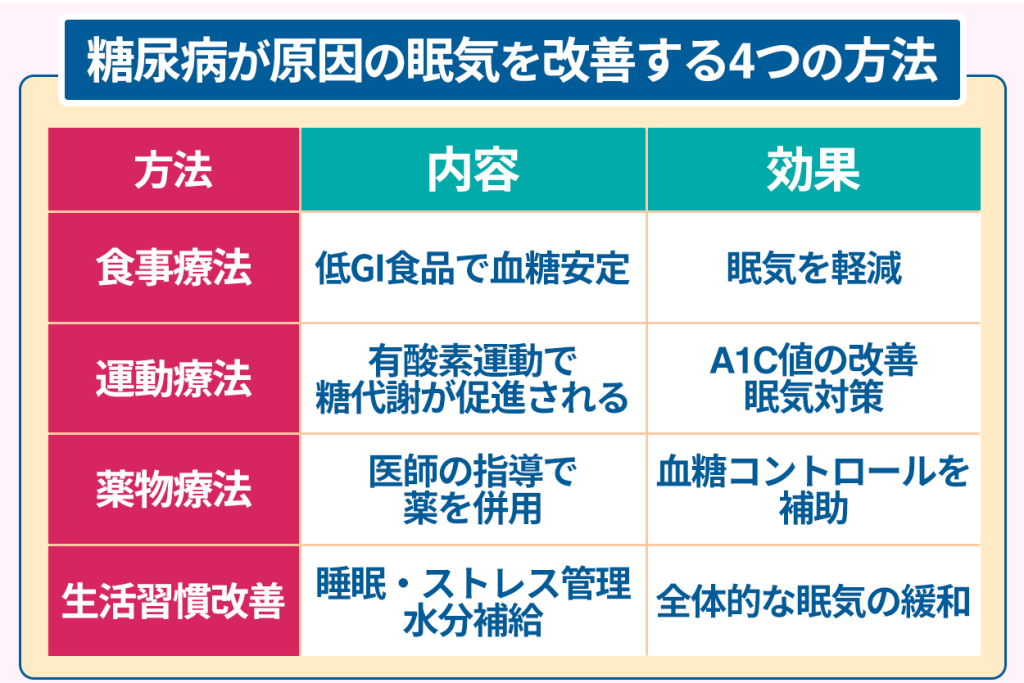

糖尿病が原因の眠気には適切な治療と生活改善が必要

糖尿病が原因で食べたら眠くなる場合は、適切な治療と生活習慣の改善が必要です。

食後の眠気を改善してスッキリ過ごす、具体的な方法を4つ紹介します。

- 食事療法:血糖値が安定して眠気の軽減が可能

- 運動療法:インスリンへの反応を改善し、血糖値のコントロールを助ける

- 薬物療法:併用すると血糖値の安定化をはかれる

- 生活習慣の改善:睡眠やストレス管理、水分補給で眠気を緩和させる

栄養バランスの取れた食事を心がけると、血糖値の急激な上昇を抑えられます。

特に低GI食品を選ぶと血糖値が安定し、眠気の軽減が可能です。

研究では運動療法が血糖コントロールの改善に効果的であり、8週間以上の有酸素運動がA1C値を平均0.66%低下させると示されています。

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を、週に数回行いましょう。

エネルギー消費が増え、眠気の軽減が期待できます。

さらに、医師の指導のもと薬物療法を併用すると、血糖値の安定が図れます。

これにより、眠気の原因となる血糖値の乱高下の予防が可能です。

食事療法や運動療法、薬物療法や生活習慣の改善を行うと、快適な生活の維持が可能です。

参考5)成人糖尿病患者に対する栄養療法の推奨事項

参考6)2型糖尿病におけるインスリン抵抗性に対する8週間の有酸素運動の効果:ランダム化臨床試験

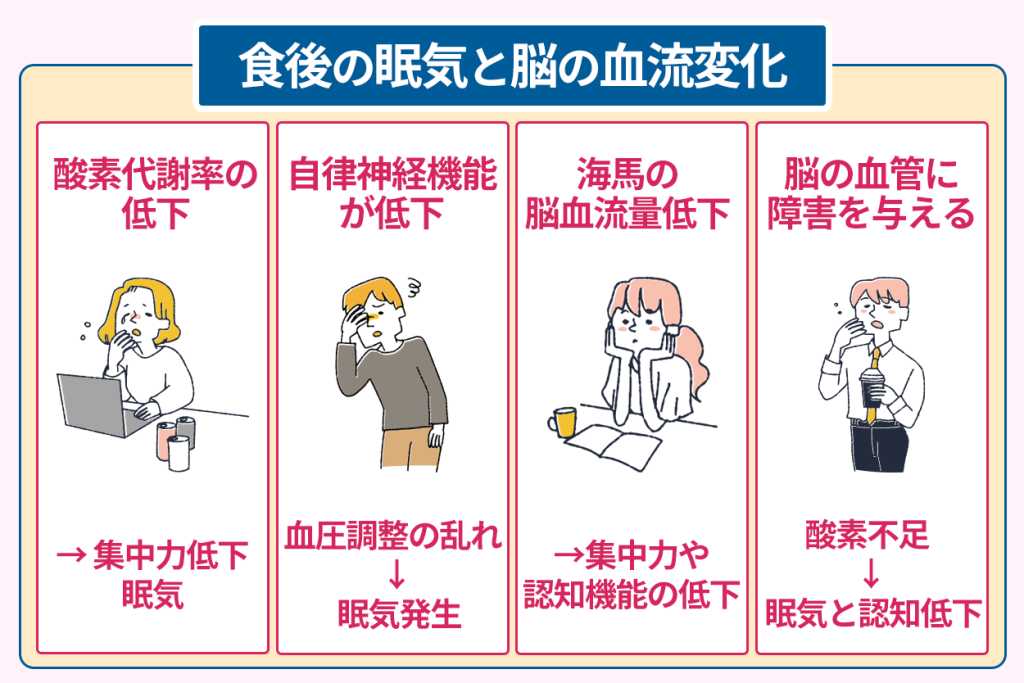

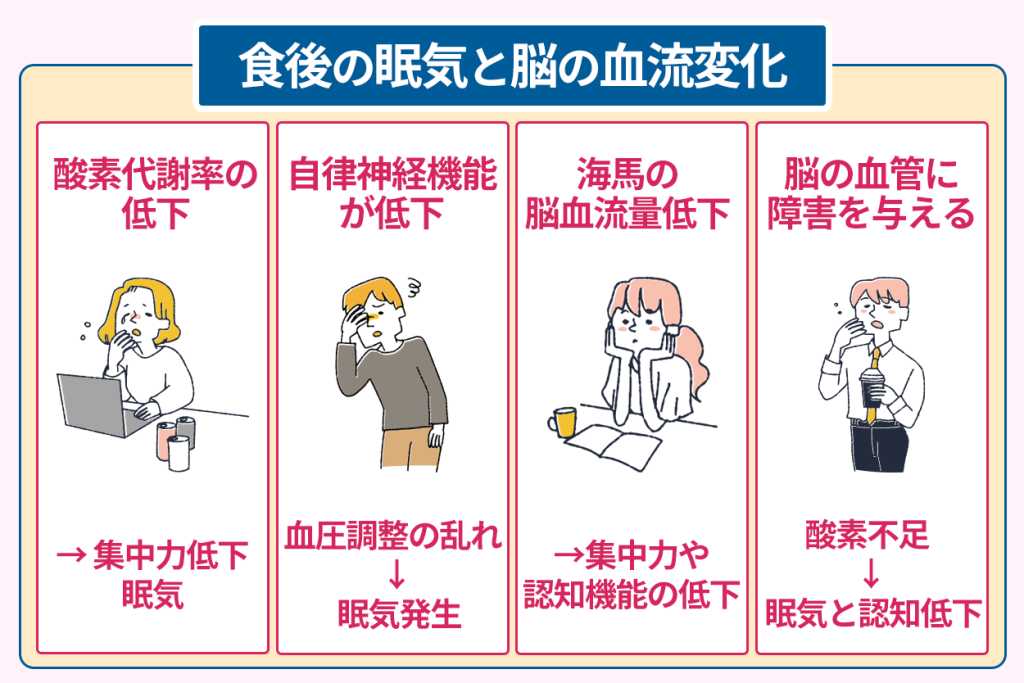

食後の眠気に現れる脳の血流変化と糖尿病の関係に注目する

食べたら眠くなる状態は、脳の血流変化と糖尿病が深く関係しています。

脳の血流変化が眠気を引き起こす理由を、以下4つの観点から具体的に解説します。

- 血糖値が急上昇して脳の酸素代謝率の低下につながる

- 血糖値の急激な上昇が自律神経機能を低下させる

- 海馬の脳血流量が少なくなる

- 高血糖状態が脳の血管に障害を与えて酸素が行き届かない

酸素供給の減少は脳の機能に影響を及ぼし、眠気や集中力低下を引き起こす可能性があります。

糖尿病の人のインスリン抵抗性(反応が弱い)の進行が、脳の自律神経機能を低下させると示されています。

自律神経調節機能が障害され、血圧の変動が大きくなるためです。

食後の血糖値の急激な上昇は、自律神経機能の低下と相まって、眠気を引き起こす一因になります。

さらに、糖尿病の人は特定の脳領域、特に右側の海馬で脳血流が低下しているという報告が見られました。

慢性的な高血糖状態は脳の微小血管に障害を与え、脳のバリアを弱くする場合があります。

結果的に脳への酸素を十分に運べないため、認知機能の低下や眠気が生じる仕組みです。

食後の眠気は脳の血流や自律神経機能、酸素供給と糖尿病が深く関わっています。

そのため、病気の兆候を見逃さない意識が重要です。

参考7)ブドウ糖の脳血流、血液酸素化、酸化代謝に対する急性効果

参考9)2型糖尿病における安静時の神経活動と脳血流変化:海馬サブフィールドからの知見

食べたら眠くなる状態から糖尿病の兆候を見逃さないようにする

食後の眠気が頻繁に起こる場合、血糖値の急激な変動やインスリンの働きに問題がある可能性があります。

食後の眠気と合わせて頻尿や喉の乾き、疲労感などの症状が見られる場合は、早めに医療機関で血糖検査を受ける必要があります。

白いパンや砂糖、お菓子やケーキなどの高糖質や高GI食品は控え、食物繊維を多く含む食品を積極的にとりましょう。

適切な血糖のコントロールは、糖尿病の発症や進行を予防します。

さらに睡眠やストレス管理、水分補給などで生活習慣を改善すると、食後の眠気予防になります。

食後の眠気に悩んでおり、糖尿病の予防をしたい人は、ぜひ今回紹介した方法を参考にしてください。

スッキリとした毎日を送り、快活な日々を目指せます。