タバコを吸うとストレスの解消になったり、職場のコミュニケーションが円滑になったりなど、様々な利点を得られるかもしれません。

ただし長期間にわたって喫煙を続けると、糖尿病になるリスクが高まります。

糖尿病とは、血液中にあるブドウ糖の濃度が慢性的に高くなる病気のことです。

この記事では喫煙が糖尿病に与えるリスクや、誰でも簡単に禁煙できる方法を初心者にもわかるように紹介しています。

- 喫煙で血糖値が上がる理由は交感神経が刺激されるから

- インスリンの働きが悪くなるのも血糖値が上がる理由のひとつ

- 糖尿病が怖いのは様々な合併症を併発するから

- 禁煙を成功させるには禁煙補助薬を活用する

- 禁煙すると糖尿病や合併症のリスクを軽減できる

喫煙と糖尿病の因果関係は様々な調査によって判明しており、非喫煙者と比べて発症のリスクが上がります。

喫煙が糖尿病に与えるリスクは非喫煙者と比べて1.43倍〜1.68倍もある

国立がん研究センターの調査によると、喫煙が糖尿病に与えるリスクは非喫煙者と比べて男性が1.43倍、女性が1.68倍です。

そのため1日でも早くタバコをやめると、糖尿病のリスクを軽減できるうえ、将来も健康的で豊かな生活を送れる可能性が高くなります。

なかでも糖尿病と診断されている人は、今すぐ喫煙をやめて健康的な生活を心がけるのが大切です。

そもそも喫煙によって糖尿病のリスクが高まる理由は、主に以下の2点が挙げられます。

- 交感神経を刺激して血糖値が上昇する

- インスリンの働きが悪化する

糖尿病の原因は主に暴飲暴食や不規則な生活による血糖値の上昇ですが、喫煙でも血液中のブドウ糖が増加します。

他にも喫煙はインスリンの働きも悪化させるため、非喫煙者よりも糖尿病のリスクが高い状態です。

喫煙による糖尿病のリスクを知るためにも、血糖値とインスリンに与える悪影響についてそれぞれ詳しく理解しましょう。

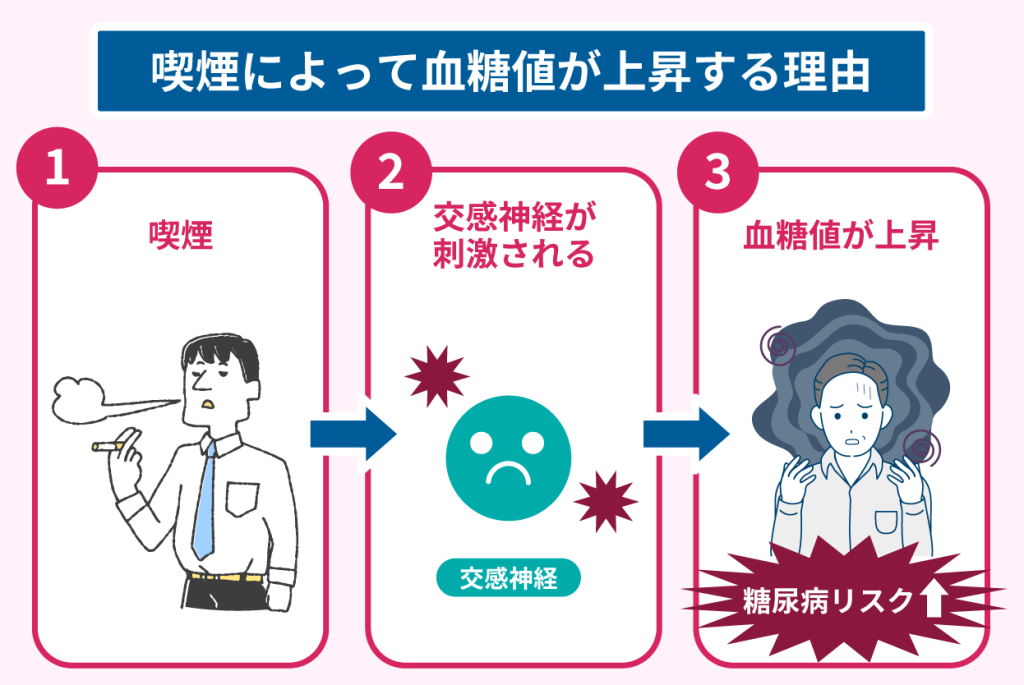

喫煙によって血糖値を上昇させるメカニズムは交感神経が刺激されるから

喫煙によって血糖値が上昇する理由は、タバコに含まれるニコチンの影響で交感神経が刺激されるからです。

交感神経は自律神経のひとつであり、血圧や体温を上昇させて体内を活発な状態にさせます。

活発的な状態になるにはエネルギーが必要であり、交感神経が刺激されると筋肉や脂肪組織からアドレナリンが分泌され、結果的に血糖値が上昇します。

他にもニコチン切れによるストレスでも血糖値が上昇するため、喫煙による糖尿病のリスクは避けられません。

タバコを吸っている人は、非喫煙者よりも血糖値が上昇傾向にあるリスクを認識しましょう。

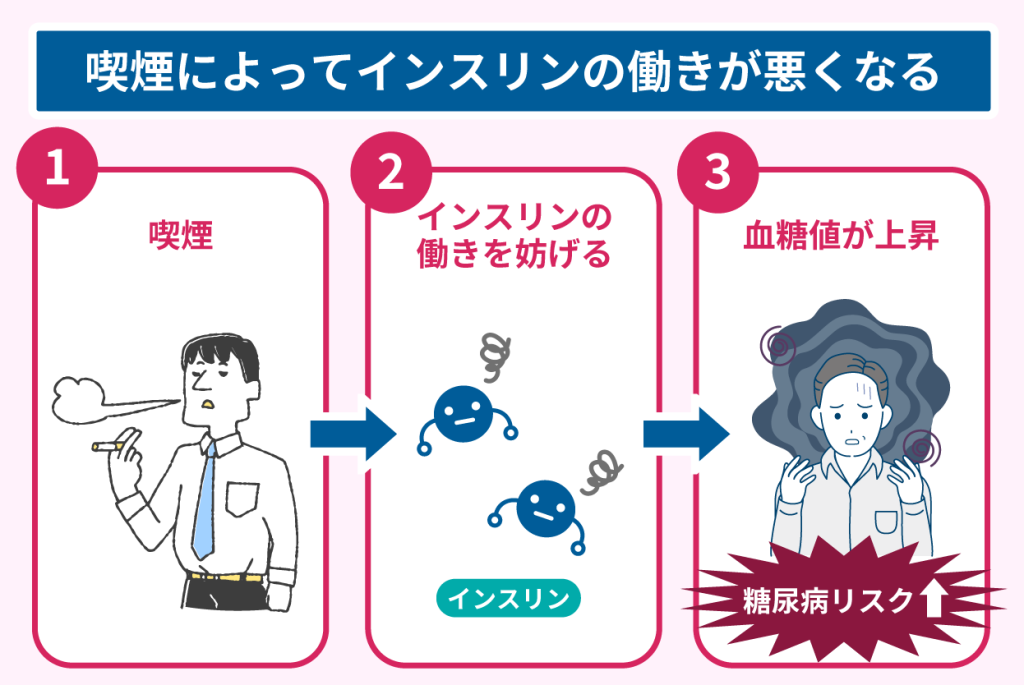

喫煙が血糖値を上昇させる理由は、インスリンの働きが妨げられる点も挙げられます。

喫煙によってインスリンの働きが悪くなると糖尿病のリスクが高まる

長期間にわたって喫煙を続けると、体内で分泌されるインスリンに悪影響を及ぼします。

インスリンとは、すい臓から分泌されるホルモンのことであり、体内の血糖値を軽減させる働きがあります。

つまり喫煙によって血糖値を下げるインスリンの働きが鈍くなり、結果的に糖尿病のリスクが高まるということです。

正常な血糖値は空腹時で99mg/dLが上限なものの、喫煙によってインスリンの働きが鈍くなると正常高値や境界型といった糖尿病の予備群になりかねません。

| 正常値 | 正常高値 | 境界型 | 糖尿病型 | |

|---|---|---|---|---|

| 空腹時血糖値 | 〜99mg/dL | 〜109mg/dL | 〜125mg/dL | 126mg/dL〜 |

糖尿病を懸念している人や元々の血糖値が高い人は、タバコの量を減らしたり禁煙したりする方がよいでしょう。

一方ですでに糖尿病を患っている人が喫煙を続けると、治療薬のインスリン製剤においても効果が鈍くなります。

糖尿病患者が喫煙を続けると治療薬のインスリンも効果が鈍くなる

インスリン製剤は糖尿病の治療薬として処方されるものの、喫煙によって血糖値がうまく下がらない可能性があります。

そのため糖尿病患者が喫煙を続けると、治療が進まなかったり病気の進行が早くなったりします。

すでに糖尿病の治療を開始している人は、インスリン製剤の効果を妨げないようタバコを控えるのが賢明です。

そもそも糖尿病患者が喫煙を続けると、様々な合併症を引き起こす可能性があり、場合によっては命を落とす事態になりかねません。

喫煙が引き起こす糖尿病合併症の理解が大切

糖尿病になると様々な合併症のリスクが高まり、日常生活に支障をきたしたり、最悪の場合は命を落としたりする可能性もあります。

糖尿病は高血糖の状態が長く続く病気であり、全身を流れる血液を通して神経や臓器などを傷つけるからです。

以下で喫煙が引き起こす糖尿病の合併症を記載しているため、詳しい症状と合わせて確認しておきましょう。

| 糖尿病の合併症 | 主な症状 |

|---|---|

| 神経障害 | 筋力低下や発汗異常 |

| 網膜症 | 視野の欠損 |

| 糖尿病腎症 | 倦怠感や食欲不振 |

| 心筋梗塞 | 強い胸の痛みや圧迫感 |

| 脳梗塞 | 手足の麻痺やしびれ |

| 皮膚の感染症 | 皮膚の腫れやかゆみ |

| 歯周病 | 歯ぐきの腫れや出血 |

なかでも神経障害や網膜症は糖尿病における三大合併症にあたり、喫煙を続けていると発症するリスクがより高まります。

三大合併症を引き起こす原因は細い血管が損なわれるから

下記の三大合併症が起こる原因は、主に高血糖によって細い血管が損なわれるからです。

- 神経障害

- 網膜症

- 糖尿病腎症

神経障害が進行すると、末端神経の鈍りからケガや火傷をおっても気づかず、最終的には組織の壊死によって手足を切断するケースもあります。

網膜症も最悪の場合は失明するケースがあり、1年間で3,000人もの人が糖尿病によって視力を失っています。

引用元:糖尿病の合併症-日本臨床内科医会

糖尿病腎症は腎臓の機能が低下する病気であり、進行すると週に3回ほどの透析治療が必要です。

糖尿病になると三大合併症を引き起こす可能性があるため、喫煙者の人は上記のリスクを把握するだけでも健康を守る一歩になります。

糖尿病の人が喫煙すると上記の合併症だけではなく、大血管障害のリスクも高まります。

大血管障害の原因は高血糖によって動脈硬化が進んでしまうから

糖尿病を発症すると高血糖によって動脈硬化が進むため、大血管障害を発症する可能性が高くなります。

大血管障害とは血管が狭くなったり詰まったりして引き起こされる病気のことであり、主に以下のような疾患です。

- 心筋梗塞

- 狭心症

- 脳卒中など

心筋梗塞や狭心症が進行すると心臓の筋肉が壊死し、最悪の場合は命を落とす危険性があります。

脳卒中は脳の血管が詰まったり破れたりする病気であり、発症後は手足の麻痺や言語障害などが散見されます。

喫煙者が心臓や手足に違和感を覚えたら、すでに糖尿病を発症している可能性があるため、気になる場合は医師に相談した方がよいでしょう。

他にも糖尿病を発症すると、皮膚の感染症や歯周病といった合併症を起こしかねません。

皮膚の感染症や歯周病といった他の合併症も発症する可能性が高い

糖尿病の合併症は他にも、以下のような病気があります。

- 皮膚の感染症

- 歯周病

いずれも高血糖によって併発し、毛細血管の損傷によって引き起こる免疫細胞の低下が原因です。

命の危険や重篤な障害などにはつながらないものの、皮膚の感染症や歯周病は日常生活に支障をきたします。

例えば糖尿病によって皮膚の感染症を併発すると、かゆみで夜の眠りが浅くなったり寝つきが悪くなったりします。

以上のように糖尿病は体のいたるところに合併症を引き起こし、日常生活や仕事に悪影響を及ぼします。

一方で禁煙すると糖尿病や合併症のリスクを軽減できるため、なるべく早い段階でタバコをやめるのが最適です。

喫煙者でも禁煙すると糖尿病の発症リスクが30%〜40%も低下する

長期間にわたって喫煙を続けると糖尿病のリスクが高まるものの、禁煙すると発症の確率を軽減できます。

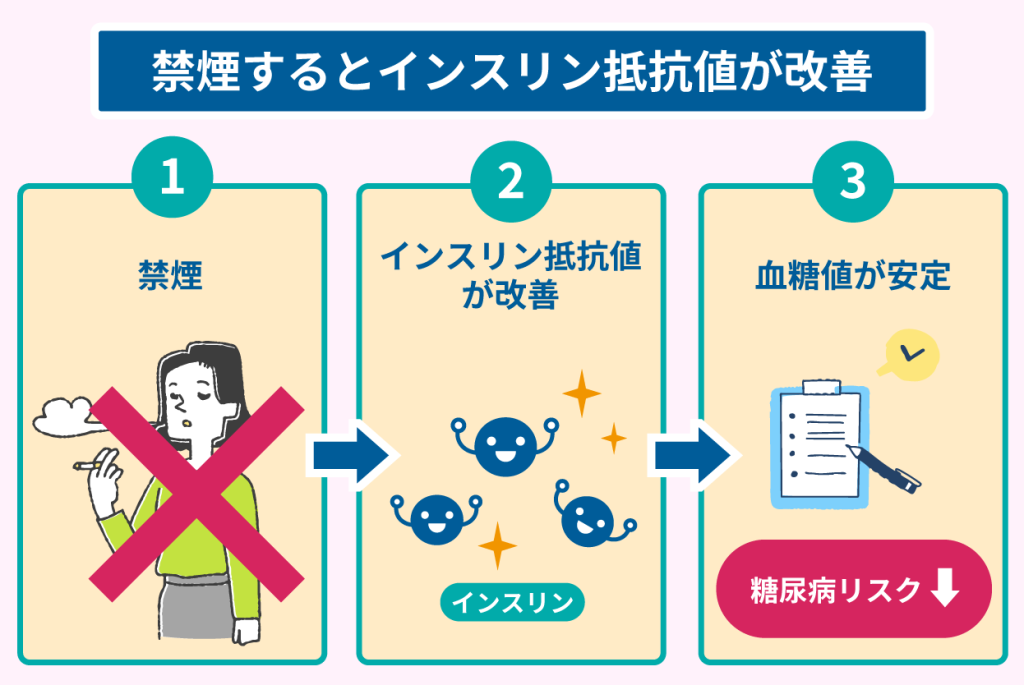

禁煙によって糖尿病の発症リスクが軽減される理由は、先述している交感神経の刺激を軽減できるからです。

さらに禁煙は体内で分泌されるインスリンの改善にもつながり、同じく糖尿病の発症リスクを軽減できます。

禁煙で糖尿病のリスクが下がる理由はインスリン抵抗値が改善するから

インスリンはタバコに含まれるニコチンによって働きが阻害されるものの、禁煙すると感受性が改善していき、血糖値が徐々に安定します。

そのため長期間にわたってタバコを吸い続けても、禁煙によって糖尿病のリスクを軽減できます。

禁煙は先述の合併症も軽減できるため、様々なリスクを考えると1日でも早く禁煙した方がよいでしょう。

全国健康保険協会の公式サイトでも、禁煙によって糖尿病のリスクが軽減されている旨を訴えているのが現状です。

なかでも糖尿病予備群の人が禁煙すると、効果的な血糖コントロールにつながります。

糖尿病予備群の人でも禁煙と血糖コントロールで正常な血糖値に近づける

禁煙は血糖コントロールにも良い効果を与えるため、糖尿予備群の人は必須です。

主に以下のような血糖コントロールがあり、禁煙によってより効果を期待できます。

- 食事療法

- 運動療法

- 薬物療法

しかし禁煙しないまま血糖コントロールをしても、血糖値は思うように下がらず、正常な範囲に近づけるのは困難です。

禁煙は血糖コントロールをするうえで最低限の行動のため、糖尿病や予備群の人はタバコを控えましょう。

タバコを控えながら血糖コントロールを続けていくと、糖尿病の発症リスクを軽減できます。

一方ですでに糖尿病の人も、禁煙と血糖コントロールに努めると合併症のリスクを回避できます。

禁煙によって血糖値を正常な範囲に近づけると合併症のリスクも軽減できる

禁煙すると糖尿病の発症を改善できるだけではなく、先述している様々な合併症のリスクも軽減できます。

合併症は糖尿病による高血糖が原因ですが、禁煙すると血糖値が正常な範囲に近づくからです。

なかでも糖尿病患者は、禁煙だけで正常な血糖値に近づけるのは難しく、先述している血糖コントロールの併用が必須になります。

糖尿病による合併症を回避するためにも、禁煙と血糖コントロールをそれぞれ実践しましょう。

自分は大丈夫だろうと安易に考えていると、糖尿病の合併症によって大切な命を失いかねません。

実際に糖尿病の死亡者数は年間にして1万人以上もおり、禁煙者と喫煙者では将来の健康面が異なります。

糖尿病の年間死亡者数は1万5,900人以上に上り喫煙者と禁煙者の未来は違う

日本生活習慣病予防協会の調査によると、糖尿病によって死亡した人は1万5,900人以上にも上ります。

他にも糖尿病によってがんの発症リスクをあげたり平均寿命が短くなったりするなど、様々な統計データが出ているのが実情です。

糖尿病症例の平均死亡時年齢は、男性74.4歳、女性77.3歳で日本人一般の平均寿命に比して、それぞれ7.2歳、10.4歳短命であった

引用元:アンケート調査による日本人糖尿病の死因-日本糖尿病学会

糖尿病による悪影響は明確にわかっており、長期にわたってタバコを吸い続ける行為は健康上のリスクをもたらすだけです。

実際に筆者が知っているAさんは、タバコを吸い続けて糖尿病を発症しており、私生活や仕事で支障をきたしています。

一方で禁煙に成功している知人のBさんは糖尿病を発症しておらず、今でも充実した人生を歩んでいます。

以下でAさんとBさんの現在をそれぞれ比較しているため、糖尿病患者の実情を知っておきましょう。

喫煙によって糖尿病を発症したAさんは腎不全で透析生活へ

筆者の知人であるAさんは今年で50歳を迎えますが、10年前に糖尿病を発症しています。

Aさんが糖尿病になった原因は長年にわたって続いた喫煙と暴飲暴食であり、今では腎不全にまで陥りました。

腎不全とは腎臓がうまく機能しない病気のことであり、血液の老廃物を除去できない状態になります。

そのためAさんは週に3回もクリニックへ通っており、人工透析によって血液の老廃物を除去しています。

腎不全になる前のAさんは会社員として働いていましたが、人工透析を強いられてからは毎日の出勤が難しくなり、今は短時間のアルバイトをしている状態です。

Aさんとは年に何回か会っていますが、糖尿病の話題になると必ず以下のような言葉を口にします。

- もっと早くタバコをやめておけばよかった

- 医者の言うことを真剣に聞いておくべきだった

- まさか自分が糖尿病で人工透析になるなんて

腎不全は糖尿病になって10年以上経過すると発症リスクが高まるため、血糖値が高い人は禁煙した方がよいでしょう。

糖尿病になって10年以上経過すると発症しやすくなり、蛋白尿が出始めると危険信号です。

引用元:糖尿病による腎不全と透析-奈良県

一方で筆者の友人であるBさんはもともと血糖値が高めでしたが、禁煙を続けた今では正常値に回復しており、Aさんとは全く違った人生を送っています。

禁煙して糖尿病予備群から脱却したBさんは今でも健康的な生活を

友人のBさんは若い時から10年以上もタバコを吸い続けていましたが、禁煙によって糖尿病予備群から脱却しています。

糖尿病予備群は空腹時の血糖値が110mg/dL〜125mg/dLですが、Bさんは禁煙によって今では正常値の90mg/dL前後に回復しています。

そのためBさんは糖尿病を発症しておらず、今でも趣味のゴルフを月に2〜3回ほど回っている状況です。

筆者もBさんと一緒にゴルフを興じるときがありますが、健康の話題になると以下の言葉をよく口にします。

- タバコをやめて本当によかった

- 絶対にタバコは吸わない方がいい

- 医師の言うことを信じて間違いなかった

ヘビースモーカーのBさんがタバコをやめられた理由は、医師による指導のもとで自分に合った禁煙の方法を見つけられたからです。

糖尿病のリスクを軽減するためにも、自分に合った禁煙の方法を見つけて1日でも早くタバコをやめましょう。

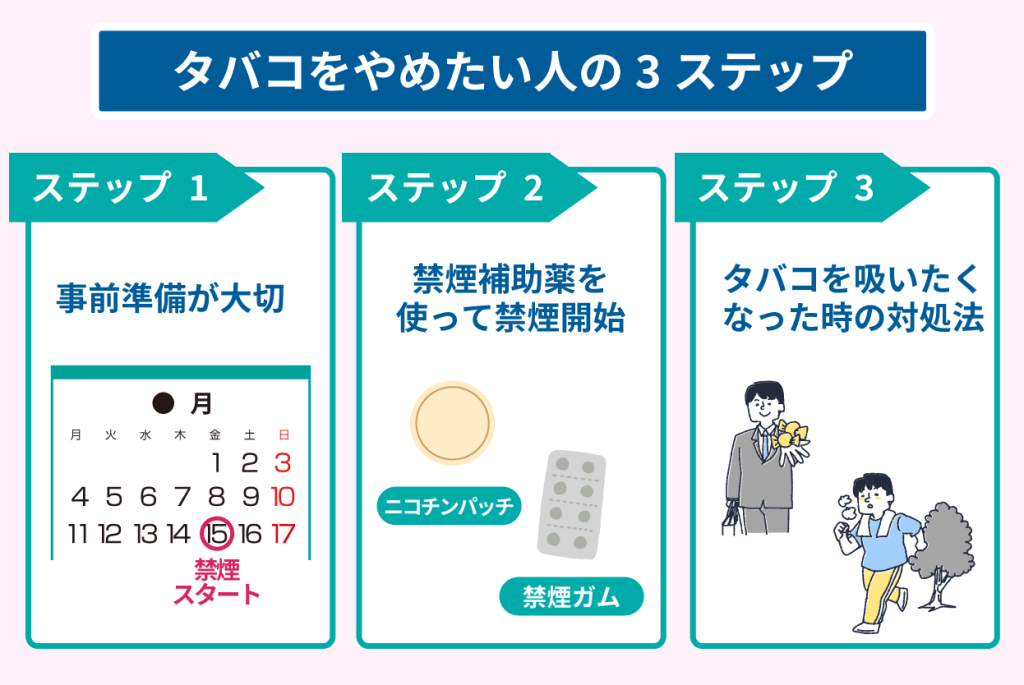

今すぐタバコをやめるには事前準備や正しい禁煙方法が大切になる

ヘビースモーカーの人でも正しい禁煙の方法を知っておくと、今すぐタバコをやめられる可能性があります。

以下で禁煙の方法を3つのステップに分けて紹介しているため、糖尿病のリスクを回避したい人やタバコをやめたい人はぜひ参考にしてください。

ステップ1:禁煙を成功させるには事前準備が大切

禁煙は事前準備が大切であり、最初はタバコをやめる日をいつにするか設定しておきましょう。

家族や友人に禁煙する旨を宣言したり、タバコをやめる理由を紙に書き起こしたりするのもモチベーションの維持につながります。

他にもタバコを吸いたくなる行動や習慣を洗い出しておくと、喫煙したい気持ちを抑えられます。

ステップ2:禁煙補助薬を使って禁煙を開始

事前準備が終わったら、実際に禁煙を開始しましょう。

禁煙の方法は様々あるものの、ニコチンパッチやニコチンガムといった補助薬を活用すると、ニコチンの離脱症状を抑えられます。

さらに禁煙外来といった医療機関へ行くと、医師やカウンセラーのサポートを受けられるため、自力の禁煙が難しい場合は受診するのが最適です。

ステップ3:タバコを吸いたくなった際の対処法

禁煙を続けるには、できるだけタバコを吸いたくならない状況を作り出すのが大切です。

他にもアメやガムなどをうまく使って、口の寂しさを軽減させると禁煙を続けられます。

禁煙するとストレスが溜まってくるため、趣味や運動などで精神的な負担を軽減させるのも効果的です。

以上のように上手にタバコをやめるには事前準備が大切であり、禁煙中も自分に合った対処法を見つけると続けられます。

禁煙補助薬と禁煙外来を併用すると、ヘビースモーカーの人も無理なく禁煙できる可能性があるため、それぞれうまく活用しましょう。

ただし禁煙補助薬は副作用があるため、初めて利用する人は特徴や効果を知っておくのが大切です。

ニコチンガムやニコチンパッチは薬局や通販で簡単に入手できる

ニコチンガムやニコチンパッチといった禁煙補助薬は、薬局や通販などで簡単に購入できます。

以下で禁煙補助薬の特徴や使用期限などをそれぞれ記載しているため、禁煙をはじめたい人は参考にしてください。

| ニコチンパッチ | ニコチンガム | |

|---|---|---|

| 特徴 | 皮膚からニコチンを吸収させる | 口腔粘膜からニコチンを吸収させる |

| 使用期間 | 8週間 | 8週間〜10週間 |

| 入手元 | ・薬局 ・通販サイト ・禁煙外来 | ・薬局 ・通販サイト ・禁煙外来 |

| 料金 | 3,000円〜5,000円 | 1,000円〜2,000円 |

| ニコチン量 | 1枚あたり約36〜114mg | 1個あたり約2mg |

| 注意点 | ・貼る位置を毎回変える ・パッチの使用中は喫煙しない | ・30〜60分ほどゆっくり噛む ・1回につき1個の使用に留める |

| 副作用 | ・頭痛 ・めまい ・吐き気 | ・喉の痛み ・胃のむかつき ・下痢 |

ニコチンガムの方が安価に購入できるうえ、口の中でゆっくり噛むだけのため、禁煙が初めての人でも続けられるのが利点です。

ニコチンパッチも腕や腹部などに貼るだけでよく、8週間ほどで使用期間が終了します。

いずれもニコチンを体内に吸収させる効果によって、禁煙による離脱症状を軽減できます。

禁煙補助薬を使用すると副作用を感じる場合があるため、必ず使用方法や使用期限を守りましょう。

万が一体の不調を感じたら、すぐに使用をやめて禁煙外来の専門医に相談するのが賢明です。

禁煙外来を受診すると自分に合ったニコチン依存症の治療を受けられる

ヘビースモーカーの人でも禁煙外来を受診すると、自分に合ったニコチン依存症の治療によって、タバコをやめられる可能性が高くなります。

| 特徴 | ・専門医からアドバイスを受けられる ・禁煙補助薬が処方される ・禁煙の成功率が高い ・一定の条件で保険適用がある |

|---|---|

| 受診期間 | 5回の受診で12週間 |

| 受診料 | 保険適用なら20,000円程度 |

| 保険適用の条件 | ・ただちに禁煙することを希望している ・治療を受けることに同意している ・ニコチン依存症のスクリーニングテストで5点以上 ・35歳以上の人はブリンクマン指数が200以上 |

自力で禁煙するよりもタバコをやめる成功率が高く、先述している禁煙補助薬の処方が受けられます。

受診料は治療方法によって異なるものの、保険適用されると20,000円程度に抑えられます。

最寄りの禁煙外来は、日本禁煙学会の公式サイトから検索できるため活用してください。

保険適用に関しては、主にスクリーニングテストとブリンクマン指数によって判断されますが、それぞれ基準を満たした場合は概ね対象になります。

保険適用はスクリーニングテストとブリンクマン指数で判断される

禁煙外来の保険適用は、スクリーニングテストとブリンクマン指数によって判断されます。

スクリーニングテストは以下にある10の質問によって実施され、保険適用には5点以上が必要です。

| スクリーニングテスト10の質問 | はい | いいえ |

|---|---|---|

| 自分が吸うつもりよりもずっと多くタバコを吸ってしまうことがありましたか? | 1点 | 0点 |

| 禁煙や本数を減らそうと試みてできなかったことがありましたか? | 1点 | 0点 |

| 禁煙したり本数を減らそうとしたときにタバコがほしくてほしくてたまらなくなることがありましたか? | 1点 | 0点 |

| 禁煙したり本数を減らしたときに次のどれかがありましたか?(イライラ、神経質、落ちつかない、集中しにくい、ゆううつ、頭痛、眠気、胃のむかつき、脈が遅い、手のふるえ、食欲または体重増加) | 1点 | 0点 |

| 上の症状を消すためにまたタバコを吸い始めることがありましたか? | 1点 | 0点 |

| 重い病気にかかったときにタバコはよくないとわかっているのに吸うことがありましたか? | 1点 | 0点 |

| タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても吸うことがありましたか? | 1点 | 0点 |

| タバコのために自分に精神的問題が起きていると分かっていても吸うことがありましたか? | 1点 | 0点 |

| 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか | 1点 | 0点 |

| タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度かありましたか? | 1点 | 0点 |

引用元:ニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)-国立循環器病研究センター

ブリンクマン指数とは喫煙による健康への影響を示す指数のことであり、以下の計算式によって算出します。

1日あたりの平均喫煙本数と喫煙年数を掛け合わせ、数値が200以上で保険適用の条件を満たせます。

他にもブリンクマン指数による保険適用の判断は35歳以上に限られ、20歳〜34歳の人はスクリーニングテストのみです。

なかでも糖尿病予備群の人は禁煙外来を受診する方がよく、禁煙に成功すると糖尿病のリスクを軽減できます。

糖尿病のリスクを軽減するためにも禁煙して血糖値を下げよう

糖尿病や合併症のリスクを下げたい人は、今すぐタバコをやめて血糖値を下げましょう。

タバコを吸うと、交感神経が刺激されたりインスリンの働きが悪くなったりして、糖尿病のリスクが高まります。

一度でも糖尿病になると治療するのが困難になるだけではなく、様々な合併症によって日常生活や仕事に悪影響を及ぼすのが難点です。

禁煙補助薬や禁煙外来を活用すると、ニコチンの離脱症状が軽減されるため、ヘビースモーカーの人でも禁煙できます。

タバコをやめる手段は他にも様々あるため、できるだけ自分に合った禁煙方法を見つけながら健康的な体を目指してください。