血糖値を適正に保つ食材は数多く存在しますが、豆腐もその1つと考えられています。

豆腐に含まれる栄養素の多くは、血糖値のコントロールをサポートするため、高血糖に悩む人にとって有用な食材として注目されています。

しかし、誤った食べ方をすると逆に身体に悪影響を及ぼすため、正しく食事に取り入れるように心がけましょう。

今回は、豆腐が血糖値のコントロールによい影響を与える点について解説します。

効果をより高める食べ方や相性のよい食材、および食べ過ぎによる悪影響などについても紹介します。

- 豆腐は血糖値上昇を抑える低GI食品に含まれる

- 植物性たんぱく質や大豆イソフラボンなどの栄養素が血糖値管理に役立つ

- 野菜との組み合わせや調理方法など食べ方によって血糖値管理効果がより高まる

- 豆腐の食べ過ぎは身体に悪影響が及ぶ場合もある

今回の記事を参考にして、豆腐を日常の食生活に上手に取り入れ、血糖値を適正に保ち健康な生活を維持しましょう。

豆腐には血糖値の上昇を緩やかにする効果がある

豆腐には、血糖値の急激な上昇を抑え、高血糖を予防する効果があります。

高血糖の状態が継続すると、糖尿病の罹患リスクが高くなるなど、健康上の問題に発展する恐れがあります。

血糖値が普段から高い人は、食事の内容に留意して血糖値の上昇を可能な限り抑える取り組みが重要です。

豆腐が血糖値管理に効果のある食材である点について、以下の3つの視点から解説します。

- 豆腐は低GI食品の代表的な食材の1つ

- 豆腐には良質なたんぱく質が多く含まれている

- 豊富な食物繊維が消化吸収を遅らせる

豆腐は、スーパーやコンビニなどで簡単に手に入るため、血糖値を抑える食材の中でも普段の食生活に容易に取り入れられます。

血糖値が高い人も、将来的に高血糖予防したい人も、積極的に豆腐を食生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。

豆腐は低GI食品の代表的な食材の1つ

豆腐は、低GI食品の代表的な食材の1つとして注目されています。

ブドウ糖を摂取した際の血糖値上昇を100とした基準に算出されており、GI値が低いほど血糖値の上昇が遅いと考えられます。

豆腐のGI値は42とされており、低GI食品に含まれます。

納豆やおからなど、大豆を原料とした食材は総じてGI値が低い傾向があります。

血糖値の上昇が気になる人は、豆腐など低GI値が低い食材を中心に日々の食事の献立を考えるとよいでしょう。

豆腐には良質なたんぱく質が多く含まれている

豆腐には、良質なたんぱく質が豊富に含まれており、血糖値の急激な上昇を抑制します。

一緒に摂った糖質の吸収を遅らせて、血糖値の急激な上昇を抑えます。

さらに、たんぱく質の摂取により身体の筋肉量が増えると、基礎代謝が上がり血糖値の管理によい効果をもたらします。

たんぱく質を炭水化物よりも先に摂取すると、インクレチンと呼ばれる消化管ホルモンの分泌を促進する効果がある点も特徴です。

インクレチンは、血糖値を下げる作用をもつインスリンの分泌を促進するホルモンであるため、血糖値を適正に保つ効果が期待できます。

たんぱく質は以上のような血糖値管理の面で多くの利点がある栄養素であるため、たんぱく質を豊富に含む豆腐は血糖値上昇を抑える食材といえます。

豊富な食物繊維が消化吸収を遅らせる

豆腐に含まれる豊富な食物繊維も、血糖値の上昇を抑える効果をもちます。

食物繊維は、消化および吸収に時間がかかる栄養素であるため、糖の分解と吸収を遅らせます。

さらに、食物繊維には腸内環境を整える作用もあり、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを助けるのも特徴です。

食物繊維の中でも、特に水溶性食物繊維は血中のコレステロールを吸着して体外に排出する作用もあるため、糖尿病予防に高い効果を発揮します。

豆腐をはじめとして、豆類には食物繊維を豊富にもつものが多いため、血糖値上昇を抑えたい場合は積極的に食材に取り入れるとよいでしょう。

豆腐に含まれる栄養素がそれぞれ血糖値改善に効果をもつ

豆腐には、血糖値を安定させる作用をもつ栄養素がバランスよく豊富に含まれています。

高血糖の改善を目的とした食事療法においても、豆腐は有効な食材として注目されています。

冷ややっこのように手軽にそのまま食べられる点や、さまざまな料理に加えられる点など、利便性の高い食材であるのも魅力です。

豆腐に含まれる栄養素のうち、血糖値の管理に効果を発揮するものを、以下の3つの視点から解説します。

- 植物性たんぱく質は糖尿病や高血圧のリスクを抑える

- 大豆イソフラボンはグルコースの取り込みを改善する

- レシチンはエネルギー代謝効率を高める

血糖値の上昇に悩む人は、豆腐がもつ栄養素の特徴を理解し、積極的に食材として活用してください。

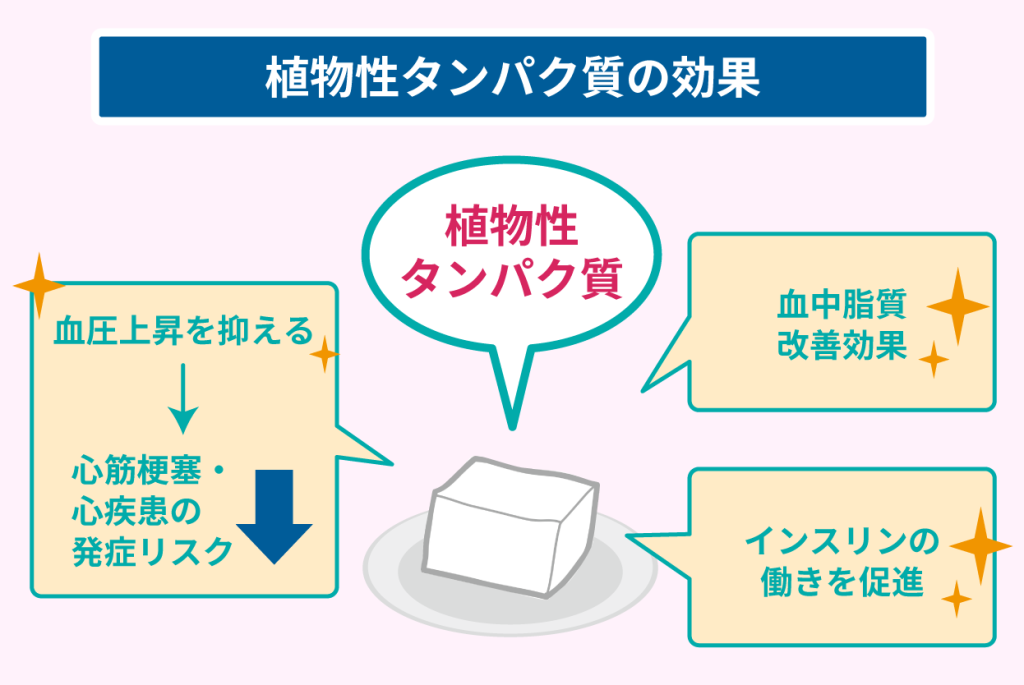

植物性たんぱく質は糖尿病や高血圧のリスクを抑える

豆腐に豊富に含まれている植物性たんぱく質は、糖尿病や高血圧のリスクを抑える作用をもつ栄養素です。

豆腐のような大豆を原料とした食材には、たんぱく質の中でも特に植物性たんぱく質が豊富に含まれています。

植物性たんぱく質には血圧上昇を抑える作用があり、心筋梗塞などの心疾患を発症するリスクを抑えられます。

糖尿病や高血圧を予防したいと考える人は、豆腐などの大豆食品を積極的に摂取して植物性たんぱく質を豊富に取り入れましょう。

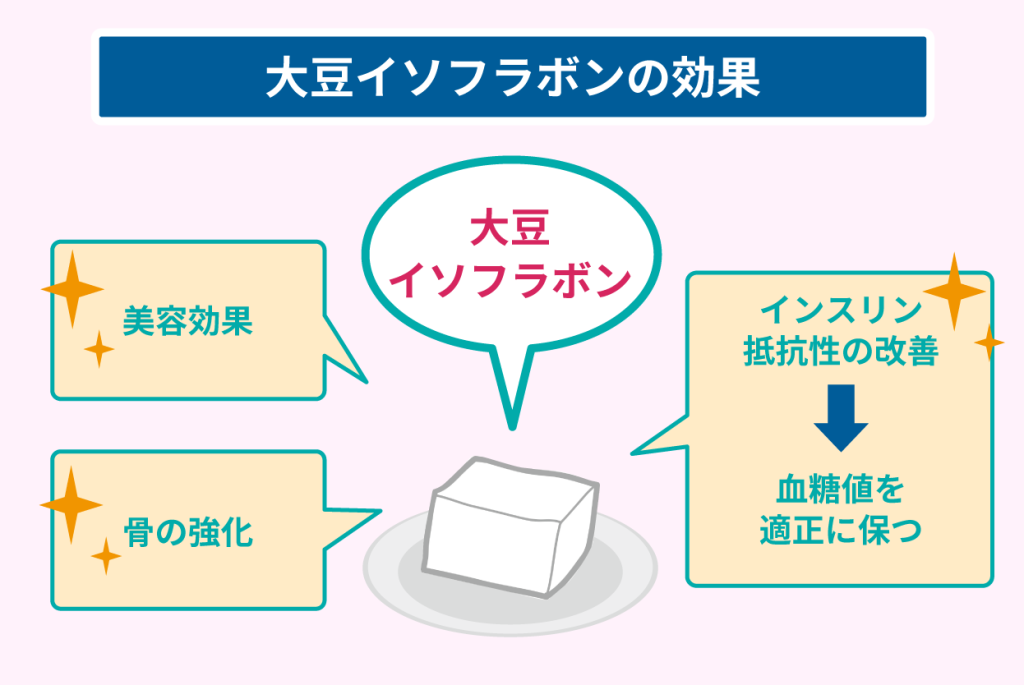

大豆イソフラボンはグルコースの取り込みを改善する

豆腐に含まれる大豆イソフラボンは、グルコースの取り込みを改善する作用がある栄養素です。

大豆イソフラボンとは、大豆に含まれるポリフェノールの一種のことで、女性ホルモンであるエストロゲンと似た働きをします。

美容や骨の強化などさまざまな効果のある栄養素で、グルコースの細胞への吸収を促進して血糖値の上昇を抑える作用もあります。

血糖値の上昇を予防したい人や、高血糖に悩む人は、豆腐など大豆イソフラボンを豊富に含む食材を普段の食事に取り入れて、グルコースの吸収を改善するとよいでしょう。

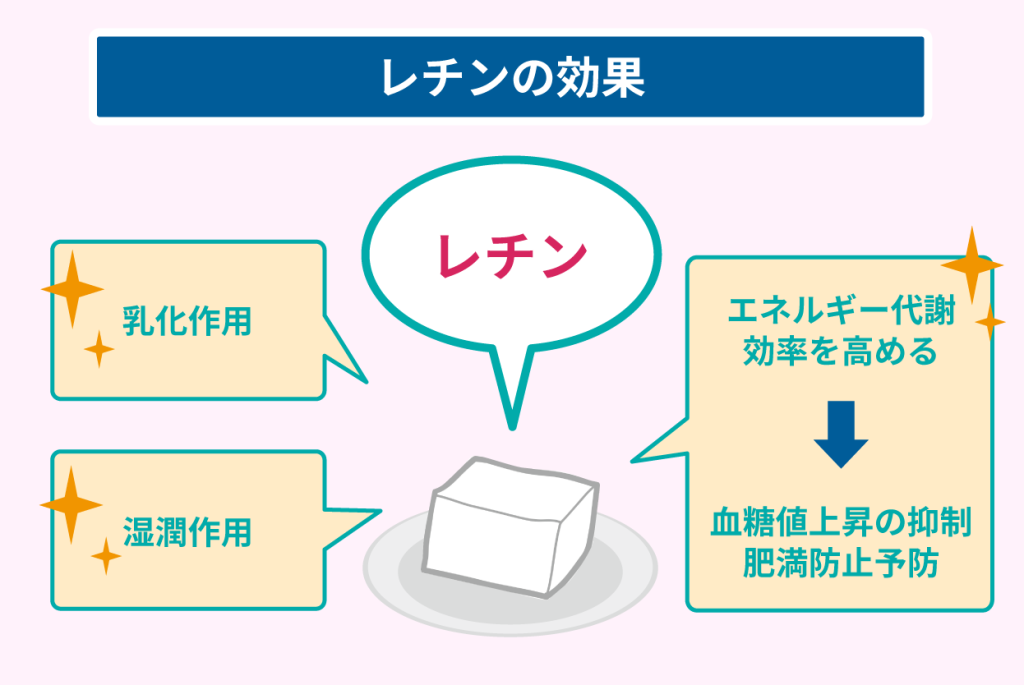

レシチンはエネルギー代謝効率を高める

豆腐に豊富に含まれるレシチンは、エネルギー代謝効率を高め、血糖値の管理に効果を発揮する栄養素です。

レシチンとは、リン脂質の一種のことで、動植物の細胞膜を構成する主要な成分として知られています。

レシチンには乳化作用や湿潤作用などさまざまな効果があり、食品のみでなく化粧品や衣料品などの原料として幅広く利用されています。

エネルギー代謝効率を高めるのもレシチンの特徴であり、血糖値上昇の抑制や肥満予防効果が期待できる栄養素です。

レシチンを豊富に含む豆腐を習慣的に食べると、エネルギー代謝がよくなり血糖値管理や肥満防止の効果が得られるため、積極的に食事に取り入れましょう。

豆腐の食べ方次第で血糖値の安定効果を高められる

豆腐は、血糖値の管理に効果のある栄養素を豊富に含んでいる食材です。

豆腐の血糖値改善効果は、食べ方に工夫をするとさらに高まります。

他の食材との組み合わせや食べるタイミング、調理方法によって、豆腐がもつ血糖値を適性に保つ効果を最大限に高めてみてはいかがでしょうか。

血糖値の安定効果を高めるための、豆腐の食べ方の代表例を以下に3例紹介します。

- 主食と合わせて食べると血糖値上昇を抑えられる

- 野菜とともに食事の最初に食べるのも効果的

- 蒸し物や和え物などヘルシーな調理方法を採用する

今回紹介する豆腐の食べ方を参考にして、ぜひ効率よく血糖値管理を実践してみてください。

主食と合わせて食べると血糖値上昇を抑えられる

豆腐をご飯などの主食と同じタイミングで食べると、血糖値の急激な上昇を抑えられます。

ご飯やパンなどの炭水化物を含む食材は、単体で食べると急激に血糖値が上昇します。

炭水化物による急激な血糖値上昇を抑えるため、豆腐のような食物繊維を豊富に含む食材を摂ると、糖質の吸収を遅らせて血糖値の適正な管理が可能です。

食物繊維は消化がゆっくり行われるため、満腹感をもたらして食べ過ぎを防止する効果も期待できます。

食物繊維以外にも、植物性たんぱく質の作用により糖質の吸収を遅らせて急激に血糖値が上昇するのを防ぐ効果も得られます。

ご飯やパンなど主食の摂取による血糖値の急激な上昇を抑えるために、最初に豆腐を食べるとよいでしょう。

野菜とともに食事の最初に食べるのも効果的

野菜とともに豆腐を食事の最初に食べるのも、血糖値のコントロールにおいて効果的です。

主食が豊富にもつ炭水化物の分解吸収を抑えるために、豆腐や野菜がもつ食物繊維を先に取り込みます。

最初に野菜や豆腐を食べる方法は、ベジタブルファーストやソイファーストと呼ばれ、血糖値管理において有効な方法です。

食べる順番を考慮するのみで、血糖値の上昇を抑えられるため、誰でも簡単に始められる血糖値管理の方法といえるでしょう。

普段の食事から、豆腐や野菜を先に食べる習慣を身に付けて、血糖値の急激な上昇を抑えるように取り組んでみてください。

蒸し物や和え物などヘルシーな調理方法を採用する

豆腐を食事に取り入れる際は、蒸し物や和え物などヘルシーな調理方法を取り入れるとさらに高い効果が期待できます。

豆腐は、そのまま食べたり野菜と和え物にしたりして、ヘルシーな調理方法を採用するのが有効です。

豆腐ハンバーグは油を使った調理方法ではありますが、動物性たんぱく質の代わりに植物性たんぱく質を豊富に摂取できるため、健康によい献立といえます。

調味料の工夫により、同じ調理方法でも味わいを変えるのは、飽きが来ないように継続して豆腐を食事に取り入れるうえで有効な取り組みです。

豆腐の血糖管理効果を高めるため、調理方法にもこだわって取り組んでみてはいかがでしょうか。

豆腐の血糖値改善効果をさらに高める食材を取り入れよう

豆腐がもつ血糖値改善効果をさらに高めるためには、相性のよい他の食材との組み合わせを考慮するのも大切です。

豆腐に含まれる栄養素を踏まえ、血糖値の上昇を防ぐうえで相性のよい栄養素をもつ食材を取り入れると、さらに高い効果が見込めます。

食物繊維やたんぱく質およびイソフラボンなど、豆腐に豊富に含まれている栄養素の効果をさらに高めるため、組み合わせる食材についてもしっかりと考慮しましょう。

豆腐の血糖値改善効果を高める食材について、以下の4つの視点から解説をします。

- ほうれん草やキャベツなど食物繊維が豊富な野菜

- 黒豆や小豆などの高たんぱくかつ低GI食品

- ナッツやアボカドなど良質な脂質を含む食材

- 低脂肪ヨーグルトなど良質な植物性たんぱく質を含む食材

血糖値の改善効果を最大限に高めるため、相性のよい食材の組み合わせをぜひ試してみてください。

ほうれん草やキャベツなど食物繊維が豊富な野菜

野菜の中でも、ほうれん草やキャベツなど食物繊維が豊富な食材を豆腐と一緒に食べると、血糖値改善において高い効果が期待できます。

野菜と豆腐は、ともに血糖値の上昇を抑える食材として紹介しました。

野菜の中でも、特に食物繊維の含有量に注視して選ぶと、血糖値管理が効率よく行えます。

食物繊維の含有量を考慮する際は、水溶性と不溶性の両方のバランスが取れているかを考えるとよいでしょう。

血糖値改善の側面で考えると、水溶性食物繊維のほうが優れている点が多いものの、栄養素としてのバランスを考慮すると不溶性食物繊維も一定量を確保したほうが身体の健康上望ましいです。

白あえや豆腐サラダなど、食物繊維を豊富に含む野菜と豆腐を一緒に食べられる献立を考慮してみてはいかがでしょうか。

黒豆や小豆などの高たんぱくかつ低GI食品

黒豆や小豆など、高たんぱくで低GI食品の食材を豆腐と組み合わせて食べると、さらに高い血糖値管理効果が得られます。

黒豆や小豆は、豆腐の原料である大豆と似たような栄養素の構成となっており、お互いの栄養素の効果をさらに高められます。

糖質の吸収を遅らせて、血糖値の急激な上昇を抑える効果が高まります。

さらに、ポリフェノールの抗酸化作用による美容効果や、イソフラボンによる更年期障害緩和作用などの幅広い健康効果が獲得できます。

豆腐と豆類を上手に組み合わせて、それぞれの栄養素の相乗効果を最大限に活用しましょう。

ナッツやアボカドなど良質な脂質を含む食材

ナッツやアボカドなど、良質な脂質を含む食材も、豆腐と相性がよい食材です。

ナッツやアボカドには、食物繊維に加えて不飽和脂肪酸と呼ばれる脂質の一種が豊富に含まれています。

不飽和脂肪酸とは、植物性の食材に由来する脂肪酸で、生活習慣病予防や免疫機能向上などさまざまな健康効果をもつ栄養素のことです。

さらに、アボカドは炭水化物の含有量が少ないため、血糖値の上昇を伴う栄養素がもともと少ないという特徴があります。

いずれも食物繊維が豊富であるため、血糖値の急激な上昇を抑える作用を相乗効果でさらに高められる点も注目です。

ナッツやアボカドと豆腐を組み合わせた献立を取り入れて、血糖値管理に加え他の健康効果も効率よく取り入れましょう。

低脂肪ヨーグルトなど良質な植物性たんぱく質を含む食材

低脂肪ヨーグルトなどの、良質な植物性たんぱく質を豊富に含む食材を豆腐と一緒に摂ると、高い血糖値管理効果が期待できます。

低脂肪ヨーグルトに含まれる植物性たんぱく質は、血糖値の上昇を抑えるインスリンの分泌を促進する栄養素です。

さらに、ヨーグルトに豊富に含まれる乳酸には、食物の胃から腸に移動する時間を遅らせる作用があります。

食物がゆっくりと消化されるため、ひいては血糖値の急激な上昇の抑制につながります。

ヨーグルトを血糖値管理の目的で取り入れる際は、できるだけ無糖の商品を選びましょう。

糖質が含まれているヨーグルトを多く摂ると、血糖値が急激に上昇してしまう原因になり逆効果です。

ヨーグルトと豆腐を上手に組み合わせて、効果的に血糖値管理を目指してください。

豆腐を使った血糖値改善効果の高いレシピを紹介

豆腐と他の食材を組み合わせると、血糖値管理の効果をさらに高められます。

単に同時に食べるのではなく、おいしい料理として食べたいと思うのは当然ではないでしょうか。

相性のよい食材を組み合わせて、おいしく食べられるレシピを知っておくと、日常の食卓に手軽に取り入れられて便利です。

以下に、豆腐と相性のよい食材を組み合わせて血糖値上昇を抑えられるレシピを3種類紹介します。

- 豆腐と野菜を組み合わせて手軽なサラダに

- アボカドとピーナツを組み合わせた和え物

- 豆腐とヨーグルトを組み合わせてさっぱりしたデザートに

今回紹介するレシピを参考に、ぜひ日常生活に取り入れてください。

血糖値管理に効果のあるレシピとして紹介した今回のものはほんの一部であるため、ご自身の好みに合ったものを探すのも楽しいのではないでしょうか。

豆腐と野菜を組み合わせて手軽なサラダに

豆腐と野菜を組み合わせて、手軽なサラダにする方法があります。

豆腐一丁に、キャベツや水菜およびレタスなどをそのまま乗せて、ドレッシングをかけるだけで簡単なサラダが出来上がります。

豆腐を一口大に切って、ゆでたほうれん草や戻した乾燥わかめなどを軽く混ぜて食べるのもよいでしょう。

サラダにかけるドレッシングは、脂質が多くなりすぎないよう、適切なものを選ぶのも大切です。

ポン酢など、脂肪分が少ないものを選ぶのもおすすめです。

豆腐と野菜を組み合わせたサラダは、手軽に作れて手間がかからないため、朝食にも適しています。

好きな組み合わせを見つけて、定期的に献立に加えてみてはいかがでしょうか。

アボカドとピーナツを組み合わせた和え物

豆腐に、アボカドとピーナツを組み合わせた和え物にするレシピもあります。

アボカドやピーナツを組み合わせたレシピのうち、そのまま和えて手軽に作れるものの代表例を紹介します。

アボカドを一口大に切り、ピーナツは粗く刻みます。

木綿豆腐をキッチンペーパーでくるんで水気を切った後、手でちぎりながらボウルに入れて以下の調味料を加えて味付けをしましょう。

- しょうゆ

- 塩

- オリーブオイル

- コショウ

ボウルにアボカドとピーナツを加えて和え物にして、出来上がりです。

フライパンや鍋など、調理器具を利用せず手軽に作れるレシピであるため、ぜひ挑戦してください。

豆腐とヨーグルトを組み合わせてさっぱりしたデザートに

豆腐とヨーグルトの組み合わせも、高い血糖値管理効果が期待できます。

豆腐とヨーグルトは、味わいの面で相性がよくないと感じる人もいるかもしれません。

しかし、工夫次第でおいしく食べられる組み合わせもあります。

たとえば、今回紹介するさっぱりしたデザートとして楽しむ方法を試してみてはいかがでしょうか。

キッチンペーパーで水切りをした絹ごし豆腐をちぎってミキサーやフードプロセッサーに入れ、ヨーグルトと砂糖を加えてなめらかになるまで混ぜ合わせます。

混ぜ合わせた食材を鍋に入れ、くず粉を加えて火にかけて木べらで混ぜ合わせながら粘り気が出るまで加熱します。

その後、人肌以下になるまで冷ましてから泡立てた生クリームを加えて混ぜ、器に移し冷蔵庫で冷やして出来上がりです。

豆腐とヨーグルトを用いた、簡単にできるデザートをぜひ味わってみてください。

豆腐は高血糖予防によいが食べ過ぎは避ける必要がある

豆腐は、血糖値によい効果をもたらす栄養素が豊富に含まれている、高血糖予防が期待できる食材です。

しかし、いくら優れた栄養素が多い食材であったとしても、食べ過ぎは避ける必要があります。

食べ過ぎると、逆に健康面で悪影響が及んでしまう可能性もあるため、適切な摂取量を守りましょう。

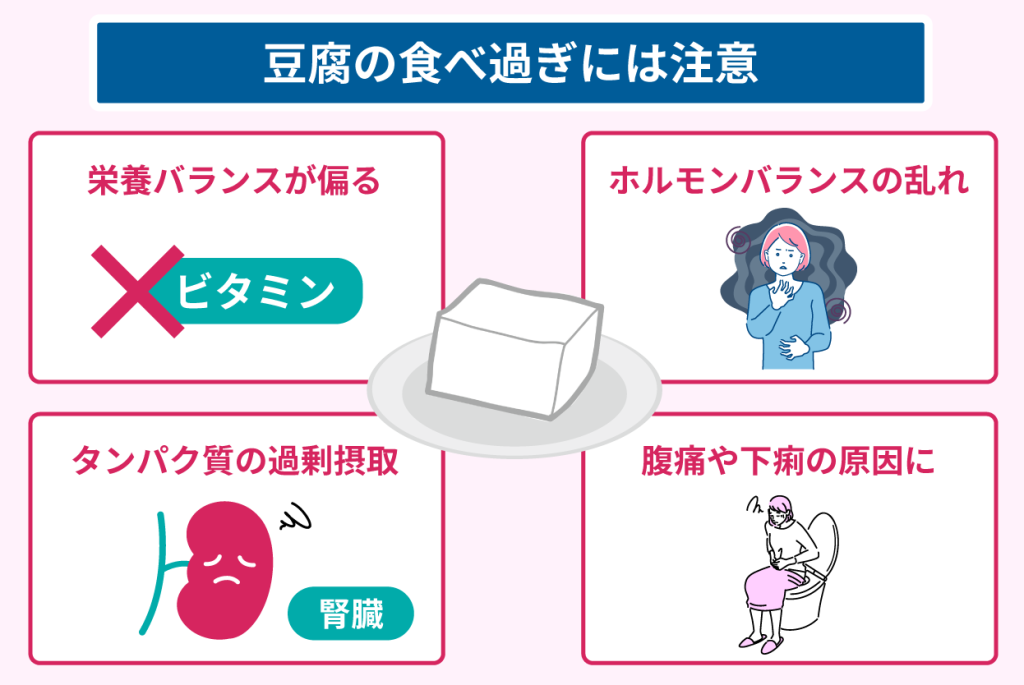

豆腐を食べ過ぎた場合に考えられる問題について、以下の4点を中心に解説します。

- 栄養バランスが偏る恐れがある

- たんぱく質の過剰な摂取につながる

- ホルモンバランスの乱れにつながる恐れもある

- 胃腸に負担がかかり腹痛や下痢の原因になる

1日の摂取量を意識した取り組みの重要性についても解説するため、豆腐を毎日の食生活に活かす際の参考にしてください。

栄養バランスが偏る恐れがある

豆腐の食べ過ぎにより、栄養バランスが偏ってしまう恐れがあります。

豆腐は、低カロリーの食品として有名で、ダイエット中にも好んで利用されるケースも多い食材です。

しかし、カロリーがゼロというわけではないため、食べ過ぎるとカロリー過多になる可能性もあります。

さらに、豆腐に含まれていない栄養素が不足してしまう恐れもあります。

たとえば、豆腐にはビタミンAやビタミンCはほとんど含まれていないため、ビタミン不足に陥ってしまうリスクがあります。

栄養バランスの偏りをもたらしてしまう恐れがあるため、豆腐ばかり食べる食生活は避けたほうがよいでしょう。

たんぱく質の過剰な摂取につながる

豆腐の食べ過ぎは、たんぱく質の過剰な摂取につながる恐れがあります。

豆腐は、良質な植物性たんぱく質を豊富に含む食材です。

血糖値の急激な上昇を防止するなど、高い健康効果が期待できる反面、摂取のし過ぎにより健康上で悪い影響が及んでしまう可能性があります。

植物性たんぱく質を体内で代謝する際には、窒素廃棄物が発生します。

過剰な窒素廃棄物の発生により、腎臓に過剰な負担をかける可能性が高いです。

豆腐を食べ過ぎるのみでなく、豆腐とともに高たんぱくの食材を多く摂取する行為も同様に腎臓への負担を増やしてしまう恐れがあります。

特に、腎臓に疾患のある人や高齢者の場合は、豆腐をはじめとしたたんぱく質が豊富な食材の食べ過ぎは避けるよう心がけましょう。

ホルモンバランスの乱れにつながる恐れもある

豆腐の食べ過ぎは、ホルモンバランスの乱れにつながる恐れもあります。

豆腐の主成分である大豆には、大豆イソフラボンが豊富に含まれています。

大豆イソフラボンは、女性ホルモンと似た性質をもっており、過剰摂取により生理不順や月経周期の乱れを引き起こす可能性のある栄養素です。

一方、男性ホルモンの減少をもたらしてしまう懸念もあり、男性が過剰摂取をすると精子減少などにつながってしまう可能性があります。

大豆イソフラボンは、更年期障害の予防に役立つ点でも有名な栄養素です。

しかし、妊娠中や生理中などホルモンバランスの変化が大きい時期は、豆腐を食べ過ぎて大豆イソフラボンを過剰に摂取しないようにしましょう。

胃腸に負担がかかり腹痛や下痢の原因になる

豆腐の食べ過ぎにより、胃腸に負担がかかって腹痛や下痢の原因になる場合があります。

豆腐には、食物繊維が豊富に含まれています。

食物繊維は、便通を促し便秘の改善が期待できる栄養素です。

しかし、過剰に摂取すると食物繊維が過多になってしまい、腹痛や下痢を引き起こしてしまう可能性があります。

さらに、豆腐はオリゴ糖の一種であるラフィノースを豊富に含んでいます。

他の食材をバランスよく取り入れ、豆腐の栄養素を過剰に摂取しないように食材選びに取り組みましょう。

1日の摂取量を意識して食べ過ぎを予防する

豆腐による血糖値管理効果を活かしたい場合は、食べ過ぎにならないよう1日の摂取量を意識して献立に取り入れるのが大切です。

豆腐150gとは、一般的な店舗で販売している豆腐の半分の大きさのことです。

どのような優れた食材でも、食べ過ぎると身体に悪影響が及んでしまいます。

1日の豆腐摂取量を考慮して、他の食材との組み合わせや調理方法を工夫しながら、バランスのよい食生活を心掛けるのが重要です。

相性のよい食材を優先的に組み合わせて、豆腐の健康効果を最大限に得られるように取り組んでみてください。

豆腐と血糖値に関する疑問にQ&A形式で回答します

豆腐の血糖値管理における効果を期待して、毎日の食事に取り入れようと考えている人も多いのではないでしょうか。

しかし、実際に豆腐を食事に取り入れる前に、疑問や不安な点を解決したいと考える人もいるでしょう。

豆腐を血糖値目的で取り入れるにあたり、多くの人が共通して抱える疑問として、以下の4点をQ&A形式で解説します。

- Q:豆腐は毎日食べても大丈夫ですか?

- Q:絹ごし豆腐と木綿豆腐のどちらが血糖値管理に効果的ですか?

- Q:豆腐の食べ過ぎによる血糖値への悪影響を教えてください

- Q:豆腐は冷凍での活用は可能ですか?

豆腐を効果的に用いるために、ぜひ参考にしてください。

Q:豆腐は毎日食べても大丈夫ですか?

A:豆腐は、毎日食べても大丈夫です。

継続した摂取により、食物繊維や良質なたんぱく質を効率よく体内に取り入れられ、健康効果が期待できます。

豆腐は、冷奴などそのまま食べられる便利な食材です。

さらに、和え物など手軽な調理方法により味わいや食感を変えられるため、毎日の食材として便利に利用できます。

しかし、食べ過ぎると逆に身体に悪影響が及んでしまいます。

豆腐150gとは、一般的な大きさの豆腐の半分程度のことです。

豆腐を毎日食事に取り入れる際には、摂取量に気を付けて取り組んでください。

Q:絹ごし豆腐と木綿豆腐のどちらが血糖値管理に効果的ですか?

A:血糖値管理の側面から見ると、絹ごし豆腐と木綿豆腐は大きな違いはありません。

木綿豆腐のほうが水分が少ない分栄養素が凝縮されているため、植物性たんぱく質の量が多いという違いがあります。

一方、絹ごし豆腐のほうが柔らかく水分量が多いため、身体に負担をかけずに消化ができる点が特徴です。

豆腐を血糖値管理の目的で毎日の食生活に取り入れる際は、若干木綿豆腐のほうが優れている面があるものの、大差はありません。

したがって、食感の好みや調理方法および合わせる食材との相性などを考慮して、選択するのがよいでしょう。

Q:豆腐の食べ過ぎによる血糖値への悪影響を教えてください

A:豆腐には血糖値管理に多くのよい効果があるものの、食べ過ぎるとかえって悪影響が及んでしまいます。

たとえば、豆腐の食べ過ぎによりエネルギー量が過多になり、体重増加につながりインスリン抵抗性が低下してしまう場合があります。

大豆イソフラボンの過剰摂取が影響して体内のホルモンバランスが崩れ、血糖値の管理にも悪影響が及ぶ場合もあります。

豆腐の食べ過ぎを防ぐため、1日の上限量を150g(通常の豆腐1丁の半分程度)を守り上手に取り入れましょう。

Q:豆腐は冷凍での活用は可能ですか?

A:はい、豆腐は冷凍して保存し、解凍して食材としての利用が可能です。

栄養素の面でも基本的に変化しないため、血糖値の改善を目的に活用できます。

しかし、解凍後食感や水分量が変化するため、食べ方には配慮する必要があります。

一方、水分が抜けているために煮汁などの味がしっかりとしみ込む利点もあります。

したがって、炒め物や煮物あるいは肉の代替食材として活用するのが適切です。

冷凍した状態での消費期限は1ヵ月程度と考えて、早めに使い切りましょう。

豆腐の血糖値改善効果を取り入れて健康的な食生活を送ろう

豆腐には、血糖値の上昇を抑える効果が備わっています。

糖質の吸収が遅い低GI食品の代表例であり、食物繊維や良質な植物性たんぱく質を豊富に含んでいる食材です。

さらに、大豆イソフラボンやレシチンなど、血糖値管理に高い効果のある栄養素が含有されています。

豆腐を血糖値改善の目的で食べる際は、野菜とともに最初に食べたり炭水化物と一緒に食べたりするなど、食べ方に配慮するとさらに効果を高められます。

しかし、食べ過ぎるとかえって身体に悪い影響が及んでしまう場合もあるため、1日の摂取上限量を守って上手に取り入れるようにしましょう。

今回紹介したレシピを参考にして、ぜひ毎日の食卓に豆腐を取り入れて血糖値改善に取り組んでみてください。