健康な人でも尿に泡が立ちますが、疾患がある人との違いがあります。

今回は糖尿病で尿が泡立つ原因と、どれくらいの量なのかを解説していきます。

- 糖尿病による尿の泡立ちの原因、頻度

- 尿が泡立つその他の疾患ととるべき行動

- 尿が泡立つ時の予防

尿が泡立っていて原因を知りたい人は、最後までご覧ください。

糖尿病患者における尿の泡立ちの原因を理解する

40歳以上で4人に1人が糖尿病といわれ、近年増加傾向にあります。

糖尿病は色々な症状が出てくるのですが、その中の一つに尿の泡立ちがあります。

なぜ、尿にタンパク質が出るかを解説していきます。

糖尿病が尿に与える影響について

糖尿病がどんな病気か、下記に示されています。

これが、どう泡立つ尿になるのか解説していきます。

高血糖が尿に及ぼす影響とそのメカニズム

尿が作られる仕組みは、食事を摂るとその中に糖分が含まれ、糖分は小腸から吸収されて血管の中に入り血液は全身を巡って腎臓にいきます。

腎臓で老廃物や毒素を濾過し、余分な水分も取り除き体の中に不要であるため尿として排泄されていくのです。

尿は血液からできているため、全身をめぐる血液そのものが少なくなると排尿も少なくなります。

高血糖といわれる血管内に糖がたくさんある状態は、糖を薄めようと体の中の水分が血管内に入り込み、活性酸素も発生し血管を傷つけるのです。

つまり、高血糖になると必要な栄養素が尿として出てしまうのです。

糖尿病による尿蛋白の影響

血管内に糖が急激に増えると、活性酸素が発生し血管を破壊します。

腎臓を通った血液は、血管を破壊し濾過もうまくされず必要な栄養分タンパク質が尿として排泄されます。

そのため、排尿時に健康な人は出ないタンパク質が一緒に出てしまうのです。

尿の泡立ちが示す可能性のある他の疾患

尿が泡立つのは糖尿病の一つの症状ですが、他の疾患の可能性があります。

尿路感染症とその症状

尿路感染症は急性腎盂腎炎や膀胱炎などで、尿の通り道である腎臓や膀胱に炎症が起こります。

腎臓や膀胱の血管に細菌などで炎症が起こると、粘膜からタンパク質が滲み出るため尿が泡立ちます。

尿が泡立つ他に、発熱や排尿痛などの症状が出るのが特徴です。

腎臓機能の低下が尿に与える影響

前述で示した通り、腎臓は血液を濾過し老廃物や余分な水分を体の外へ排出します。

腎臓のこの機能が低下し、体に必要な栄養素まで出てしまう病気が糖尿病性腎症、高血圧腎症とネフローゼ症候群などです。

腎臓疾患が悪化すると、血液を濾過し老廃物や余分な水分を排泄できなくなるため尿が出ません。

糖尿病患者における尿の泡立ちが発生する頻度

糖尿病患者が尿の泡立ちに気づいた時、どれくらい出てくるかの割合と傾向を見ていきましょう。

糖尿病患者の尿泡立ちの発生割合と傾向

糖尿病の場合、腎機能の低下と高血糖の状態が続いていると尿が泡立ち泡が残ります。

健常者でも尿の泡立ちはありますが、すぐに消えるのが特徴です。

尿の泡立ちに気づいた時、すぐに消えるか時間が経って消えるかで判断できます。

糖尿病初期と進行期における尿泡立ちの違い

糖尿病の初期症状は、全く自覚できないレベルです。

血液内に糖が少しある段階の血糖値が少し高い状態では、自覚する症状はありません。

血糖値が160mg/dlになると、尿が泡立ってきます。

過去のデータと研究結果から見た頻度の実態

尿が泡立つ明確な基準はありませんが、健常者でもタンパク質は出ていると、下記の研究でわかっています。

タンパク質は目に見えないものであるため、尿検査をしなければわかりません。

尿の泡立ちは、出るか出ないかは人それぞれですが、血糖値が高くなると出る可能性があります。

糖尿病の初期症状についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

糖尿病患者が尿の泡立ちに気づいた場合に取るべき行動

何気なく見た尿が泡立っている、と気づいた時のとるべき行動をお伝えします。

尿の泡立ちを確認した場合の初期対応方法

尿が泡立っていた時、初期の対処法として2つ挙げました。

血糖値を見直すタイミングと重要性

血糖値が高いと尿が泡立つため、定期的に健康診断に行っている人は健康診断の結果の血糖値を見ましょう。

健診に行っていない人は、医療機関を受診してください。

医師への相談タイミングと注意すべき症状

血糖値は特別な機器を用いるため、医療機関でのみ測定できます。

尿の泡立ちの他に、手足の痺れや頻尿、喉が渇くといった症状がある場合は糖尿病の疑いがあるため医師に相談しましょう。

生活習慣の改善と尿泡立ちの関係

尿が泡立っていると気づいた時、日々の生活で気をつける習慣があるため、取り入れてください。

食事改善と運動の影響

血糖値が高いと尿にタンパク質が出るため、特に甘いお菓子やジュース、高カロリーな食品の摂りすぎに気をつけてください。

運動は食事で摂った過剰なエネルギーを消費するため、週5日できる運動を身につけましょう。

糖尿病治療と泡立ちの関係

糖尿病の治療は、血糖値が下がるホルモンであるインスリンの投与です。

処方した薬がその人にあっていれば、血糖値は下がり尿の泡立ちは無くなります。

薬の効果がないと血糖値が高いため、尿の泡立ちがあると医師に話して、薬を変えて治療していきます。

糖尿病による尿泡立ちの予防策と管理方法

糖尿病による、尿の泡立ちの予防ができる方法があるため、参考にしてください。

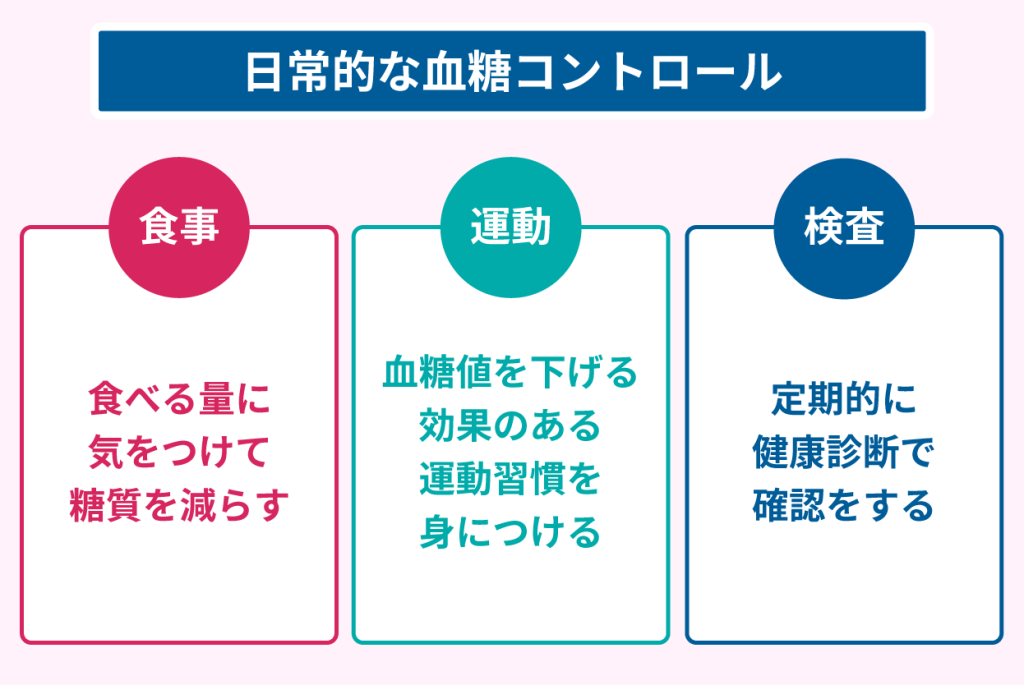

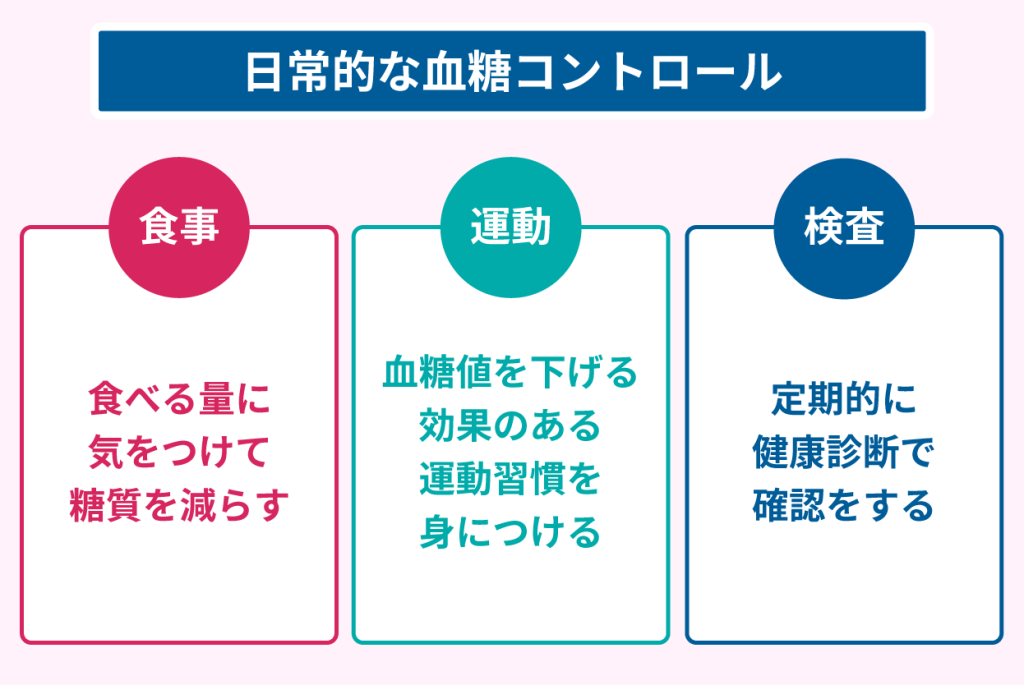

日常的な血糖コントロールの重要性

尿が泡立つのは、血糖値が高くなりタンパク質が出るからです。

そのため、血糖値が高くならないようにしていかなくてはならないため、具体的な方法を2つ挙げました。

健康的な食生活と運動習慣を維持する方法

肥満は、糖尿病や糖尿病合併症を引き起こします。

食べ過ぎは高血糖になるため、食べる量に気をつけてください。

私たちがいつも食べているものには、糖質がたくさん含まれています。

特にご飯やパン、麺類などの主食に含まれる糖質は食後の血糖値が上昇するため、いつもより減らしましょう。

そして肉や魚、野菜、海藻類を多く摂ってください。

ウォーキングは、血糖値を下げる効果があると研究でわかっています。

道具は使わず手軽にできるため、一駅歩いて通勤や手前のバス停で降りて歩き、週5日30分を続けてみてください。

血糖値を下げるには、普段からの改善対策が大切です。

特に食事面での見直しを考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

知っておきたい血糖値を抑制する食品や成分

定期的な検査で早期発見を目指す

健康診断では、必ず血糖値を測定をするため定期的に検査しましょう。

糖尿病の一歩手前の糖尿病予備群と診断されたら、食事や運動で改善できます。

糖尿病と診断されていても、食事や運動で薬がいらなくなる場合もあります。

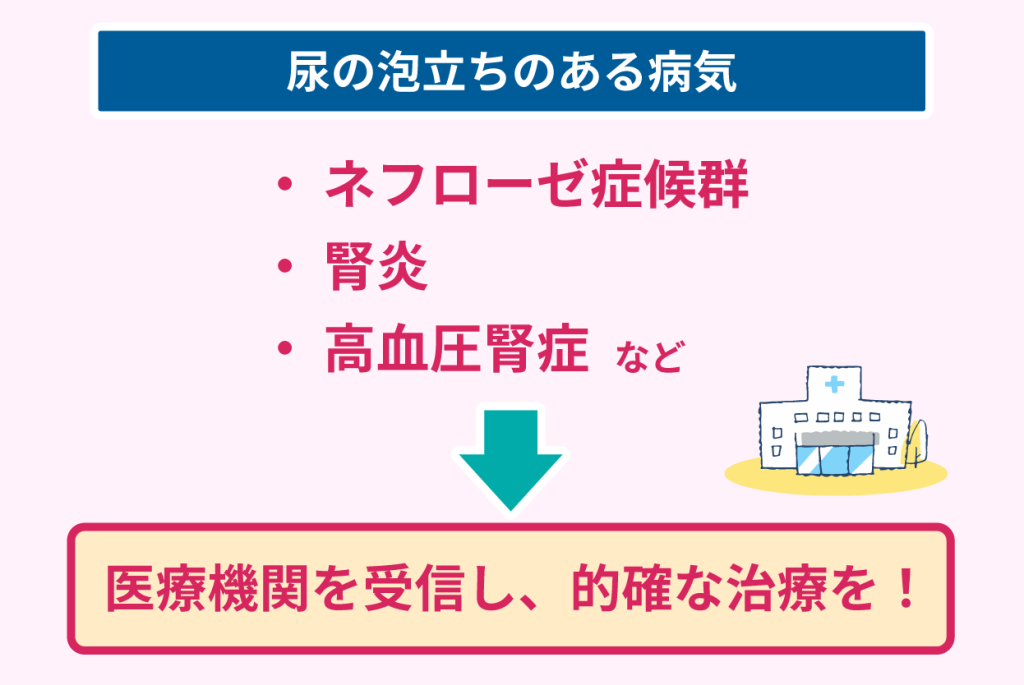

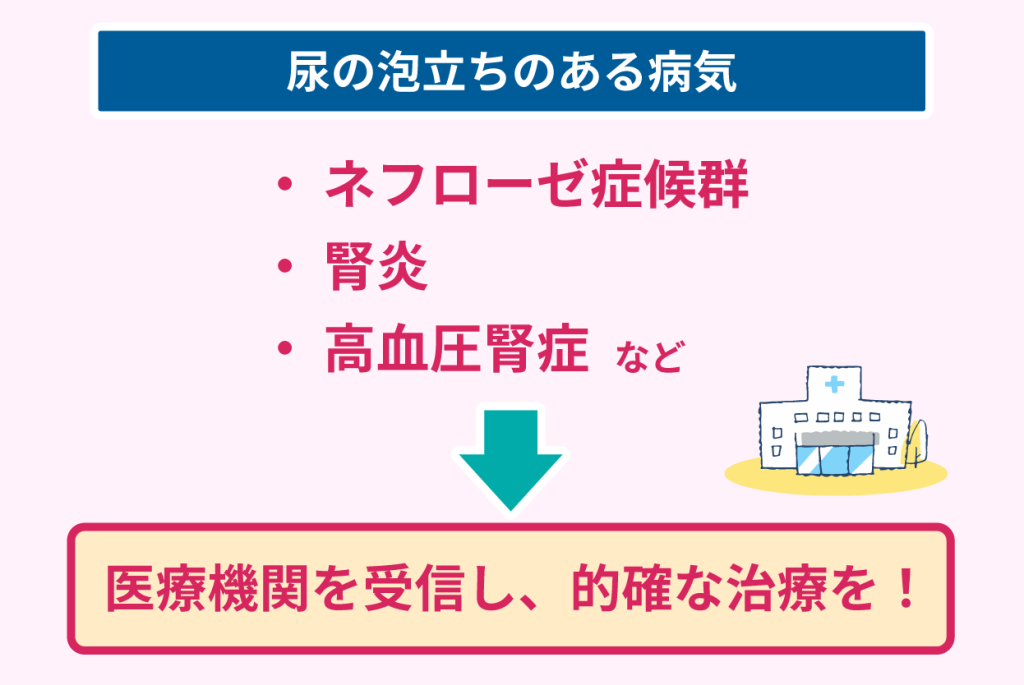

尿の泡立ちが示す可能性のある病気とその重要性

ネフローゼ症候群、腎炎、高血圧腎症など腎臓の疾患がある場合でも尿の泡立ちが見られます。

では、その判断はどうしたらいいのかみていきましょう。

泡立ちが続く場合のさらなる検査と治療の必要性

健康な人でも尿に泡が立ちますがすぐに消え、糖尿病や腎障害がある人は泡が消えにくい状態になります。

泡が消えないと感じたら、他の疾患に罹患している可能性があるため、医療機関を受診しましょう。

採血、尿検査、超音波検査をして糖尿病か腎臓疾患かを医師が診断します。

疾患によって治療が変わるため、診断名は重要になります。

糖尿病患者は尿の泡立ちに注意し、早期対応を心がけるべき

尿の泡立ちに気づいたら、受けた健康診断の結果をみてください。

健康診断した時より、血糖値が上がっている可能性があります。

そして健康診断で糖尿病予備軍や糖尿病といわれている人、太った人は、一度医療機関を受診しましょう。

気づいた時に医療機関を受診し、診断されると早期に対応できます。

糖尿病によって尿の泡立ちがある方は、今回の記事を参考にしてください。