めまいの症状はさまざまで、ふわふわした感覚や周りの景色がグルグル回って見えるなどがあります。

耳鼻科的な疾患や脳梗塞などが原因でめまいの症状があらわれますが、糖尿病もめまいを誘発する要因です。

めまいを引き起こす疾患によって治療法が異なるため、適切な対処をしなければなりません。

- めまいと糖尿病の関係性

- 糖尿病によるめまいの症状

- 血糖値コントロールの重要性

- 食事と運動の効果

めまいの原因が糖尿病の場合、血糖値をコントロールすると症状の抑制につながるため、日々の血糖値を安定させる生活を心がけましょう。

めまいの誘因は多様な疾患であり糖尿病も原因の一つである

めまいは、周りの景色がグルグル回るような回転性めまいやふわふわと浮いているように感じる浮動性めまいなど、さまざまな症状があらわれます。

その原因には、耳鼻科的な疾患や脳梗塞など、多くの疾患が関係しています。

めまいを招く原因である疾患は、以下のとおりです。

- 内耳性めまい

- メニエール病

- 脳血管疾患

- 糖尿病

- 起立性低血圧

- 貧血

- 心身のストレス

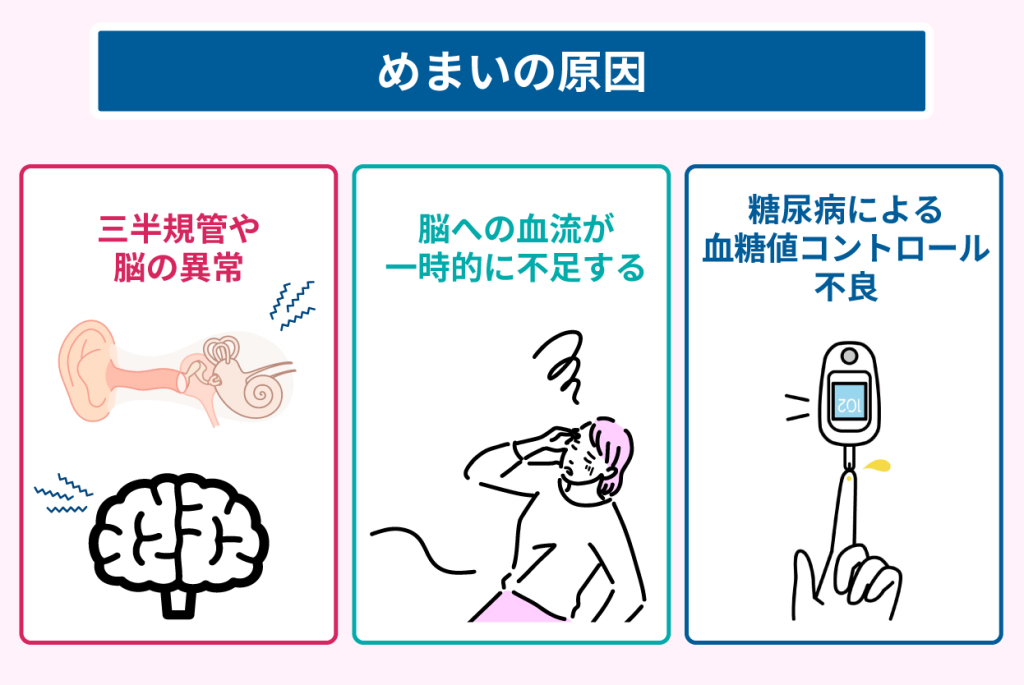

めまいは、耳の奥にある平衡感覚を司る三半規管や脳に異常があったり、急に立ち上がった際に脳への血流が一時的に不足したりする時に起こります。

しかし、原因はそれだけではなく、糖尿病による血糖値コントロールの不良や自立神経障害の影響によってめまいの症状があらわれる場合もあります。

このように、めまいを引き起こす疾患は多様で、その原因となる疾患の治療をしないと症状の抑制はできません。

糖尿病が原因でめまいの症状があらわれている場合は、血糖値コントロールをすると症状の抑制につながります。

血糖値の変動は脳や神経に影響を与えてめまいを生じさせる

糖尿病はめまいを引き起こしますが、その多くが血糖値のコントロール不良が原因です。

めまいを引き起こす原因には、以下のようなものがあります。

- 低血糖

- 高血糖

- 自律神経障害

- 動脈硬化

血糖降下剤の使用や不規則な食事によって低血糖になった場合、脳へのエネルギー供給が不足してめまいが生じます。

血糖値を下げる薬の内服やインスリン注射などの治療をしている人が、十分な食事が取れなかったり激しい運動を行ったりして血糖値が乱れた場合、低血糖を招きます。

長期に続く高血糖も、自律神経障害や動脈硬化を引き起こし、めまいを誘発する原因です。

高血糖は血液中のブドウ糖量が多い状態であるため血流が遅くなり、毛細血管など細い血管を傷つけて細小血管障害を起こします。

細小血管障害によって平衡感覚を司る内耳への血流も悪化し、機能低下によってめまいが生じるでしょう。

さらに血流障害は神経に酸素や栄養を運ぶ細い血管を傷つけて血流を低下させるため、神経の働きが弱まり、糖尿病の三大合併症である糖尿病性神経障害を発症します。

神経障害は自律神経に影響を与えて、立ち上がった際に血圧を急激に下げるなど起立性低血圧を引き起こし、めまいやふらつきを起こす要因です。

加えて、高血糖によって余ったブドウ糖は血管の内皮細胞に入り込み、活性酸素を発生させます。

この活性酵素と血液中の悪玉コレステロールが結合して血管を傷つけ、その修復をするために免疫細胞が集まり、血管の内側に入り込みます。

その結果、血管の壁が厚くなったり弾力性を失ったりする動脈硬化が生じて細い血管だけでなく、太い血管にも障害を与えます。

動脈硬化は太い血管である脳への血流を途絶えさせ、脳梗塞や一過性脳虚血発作を招く可能性があるため、めまいや麻痺などの症状を生じさせる原因となる疾患です。

このように血糖値コントロールが不良の場合はめまいだけでなく、他の合併症を招く場合があるため、血糖値を安定させる必要があります。

糖尿病が原因で起こるめまいには浮動性めまいや立ちくらみがある

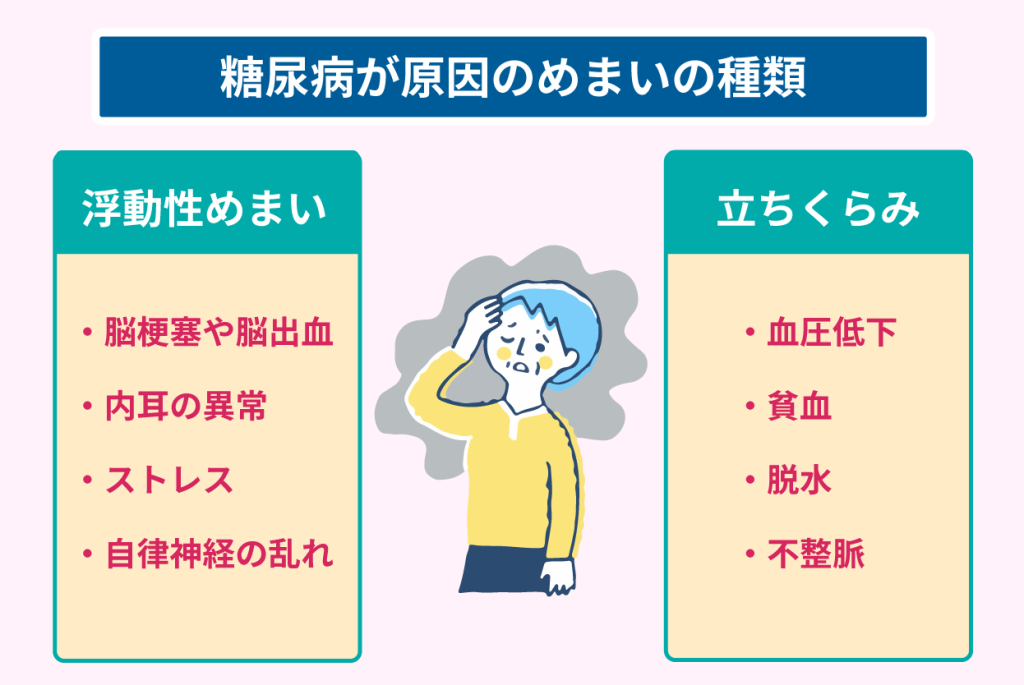

めまいの種類には、回転性めまいや浮動性めまい、立ちくらみのような症状があります。

しかし、これらのめまいは糖尿病だけでなく、以下のような原因でも起こります。

| めまいの種類 | 症状 |

|---|---|

| 浮動性めまい | 脳梗塞や脳出血、メニエール病などの内耳の異常、ストレス、自律神経の乱れ |

| 立ちくらみ | 血圧の低下、貧血、脱水、不整脈、 |

このようにめまい一つでも、複数の疾患が同じような症状を引き起こすため、他に伴っている症状も比較してめまいの原因を探るのが重要です。

めまいが起こった状況や他の症状を観察して対処するのが重要である

糖尿病がめまいの原因であるかを判断するには、低血糖や高血糖による他症状の出現やめまいがおこった状況から見極める必要があります。

低血糖や高血糖時に起こるめまい以外の症状は、以下のとおりです。

| 種類 | 症状 |

|---|---|

| 高血糖 | 口渇、多飲、多尿、倦怠感、吐き気、意識障害、昏睡、麻痺、頭痛、ろれつ困難 |

| 低血糖 | 動悸、頻脈、冷汗、吐き気、手指振戦、意識障害、昏睡、集中力低下、ろれつ困難、疲労感、脱力 |

高血糖の場合は、インスリン注射や内服を忘れた場合、ソフトドリンクの多飲などで血糖値が上昇するとめまいや意識障害などが生じます。

血糖値コントロール不良による動脈硬化が原因でめまいが起こる場合もあるため、脳血管疾患に関連した麻痺やろれつ困難などの症状が出ていないかを確認するのも大切です。

一方、低血糖で生じるめまいはインスリン注射や血糖降下剤の内服をしているにも関わらず、食事が食べれていなかったり激しい運動をしたりした時に生じます。

さらに糖尿病による神経障害は立ち上がった際などにめまいを生じさせますが、進行すると他の症状に気付けなくなる場合があるため突然意識障害に陥る可能性があり、危険です。

そのため、めまいの症状がある場合には、症状が悪化する前に病院を受診して原因となる疾患の治療をするのが望ましいでしょう。

糖尿病によるめまいは血糖値変動が原因でありその管理が欠かせない

糖尿病が原因で起こるめまいの場合、血糖値を確認しながら適切な対処をするのが重要になります。

高血糖が疑われる場合は、水分摂取をしつつ早期に病院を受診して血糖値を下げる必要がありますが、低血糖時にはブドウ糖などを摂取して血糖値を上げるのが大切です。

可能な場合は血糖値を測定して判断するのが良いですが、低血糖時にすぐに判断できない場合は症状を目安に速やかに対応するのが望ましいでしょう。

その際に、どのような症状があらわれたのかを記憶しておくと、次に同じような症状が出た時に迅速な対処ができます。

しかし、このような事態に陥らないためには、日々の食事や運動に気をつけて血糖値をコントロールする必要があります。

めまいを引き起こす血糖値変動の抑制には食事改善と運動が効果的である

血糖値コントロールをするには、血糖値を容易に上昇させない食事や適度な運動を日々の生活に取り入れるのが大切です。

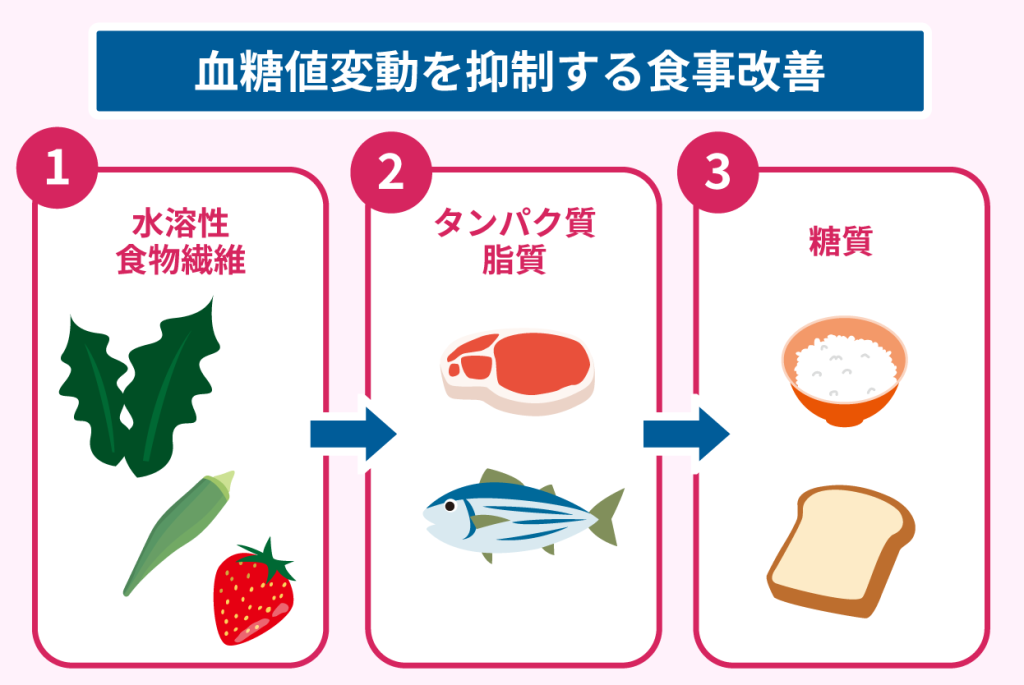

主食であるパンやご飯など糖質を含む食品の摂取は、摂取後より血糖値を上昇させるため、食事の最初に糖質を摂取するのは好ましくありません。

食物繊維の中でもとくに水溶性食物繊維は、摂取するとゼリー状となり、胃腸内をゆっくり移動するため血糖値の急激な上昇を抑制する働きがあります。

水溶性食物繊維には、以下のようなものがあります。

- わかめ

- 大麦

- おくら

- 昆布

- 果物

胃腸内に水溶性食物繊維がある状態で糖質を摂取すると糖質もゆっくり移動し、消化酵素の影響も受けないため、消化吸収が遅れて血糖値の上昇が緩やかになります。

さらに、食物繊維は噛み応えがあり、しっかり噛んで摂取すると満腹中枢が刺激されて食べ過ぎ防止にもつながります。

食物繊維の他、タンパク質や脂質といった胃内の滞留時間が長く、消化吸収に時間のかかる食品の摂取も糖質の消化吸収を遅らせるため血糖値の急上昇を抑制するのに効果的です。

タンパク質や脂質を摂取した後に糖質を取っても一緒に胃に留まるため、小腸への排出時間が遅くなり、消化吸収が緩やかになります。

加えて、タンパク質や脂質は血糖値を下げるインスリンの分泌を促すとともに、血糖値を上げるグルカゴンの分泌を抑制するインクレチンと呼ばれる消化管ホルモンを分泌させます。

このように食事の最初に食物繊維やタンパク質などを摂取して、最後に糖質を摂取すると食後の血糖値上昇を緩やかにできるため、血糖値コントロールにつながるでしょう。

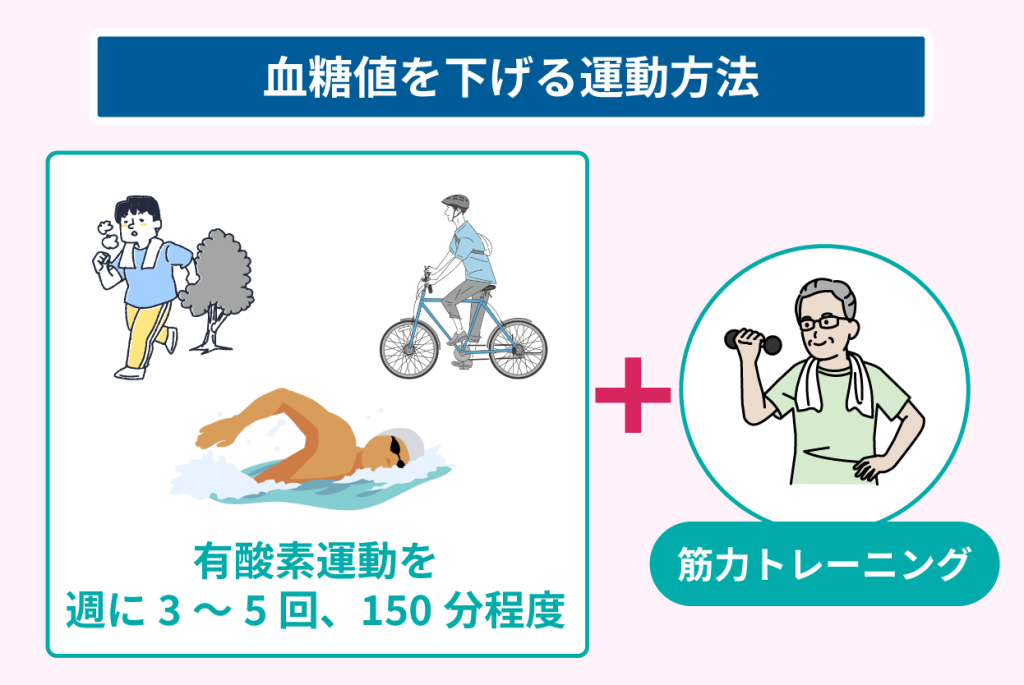

食事のみでなく、生活の中に適度な有酸素運動を取り入れると血液中のブドウ糖がエネルギーとして利用されてインスリンの効果が高まり、血糖値コントロールに役立ちます。

血糖値コントロールに効果のある有酸素運動は、以下のとおりです。

- ウィーキング

- ジョギング

- サイクリング

- プール

これらの運動を週に3〜5回、週に150分程度行うのが望ましいです。

血液中のブドウ糖はエネルギーとして利用される他、グリコーゲンという形に変化して筋肉や肝臓に蓄えられて必要時にブドウ糖になり、血糖値を上げるように働きます。

有酸素運動だけでなく、筋肉トレーニングによって筋肉を増やすとブドウ糖をグリコーゲンとして蓄えれる容量が増えるため、血糖値上昇を抑えるのに役立ちます。

血糖値コントロールができると、糖尿病が原因で起こるめまい等の症状の抑制につながるため、このように食事や運動に気をつけるのが大切です。

めまいの原因は糖尿病の可能性があり初期症状の知識が大切である

めまいは多くの場合、耳や脳の疾患が原因で引き起こされますが、糖尿病による血糖値コントロールが不良の時にも生じます。

しかし糖尿病はゆっくりと進行していき、自覚症状が乏しいため、気づくのが難しい病気です。

糖尿病の初期症状には、以下のようなものがあります。

- 多飲

- 喉が渇く

- めまい

- 倦怠感

- 多尿

- 目のかすみ

- 満腹感を感じない

- 手足の痺れや痛みがある

めまいは、糖尿病による動脈硬化が原因で脳梗塞を引き起こしたり、低血糖や高血糖によって生じたりします。

放置すると意識障害や命に関わる場合もあるため、早期に病院を受診して適切な治療を受けるのが大切です。

糖尿病によるめまいは血糖値コントロールできると症状抑制につながる

めまいには回転性めまいや浮動性めまいなど感じ方も多様ですが、原因となる疾患も耳鼻科的なものであったり脳梗塞であったりとさまざまです。

糖尿病が原因でめまいを引き起こす場合もあり、血糖値が直接影響しているものや血糖値コントロール不良による合併症がめまいを生じさせます。

糖尿病によるめまいでは、浮動性めまいや立ちくらみのような症状があらわれますが、放置すると症状が悪化して命に関わる可能性があります。

めまいが生じた際は、早期に病院を受診して原因を探り、適切な対処をするのが大切です。

糖尿病が原因のめまいでは、血糖値コントロールが重要であり、血糖値を上げない生活を心がけましょう。