糖尿病は、基本的に一度罹患してしまうと治癒が難しい病気です。

その大半は食生活の乱れによって発症しますが、糖尿病の種類によっては突然発症したり、一時的な症状が現れたりするものもあります。

今回は、糖尿病のいくつかの種類とそれぞれの特徴について解説していきます。

- 糖尿病の主な種類

- 糖尿病を発症する原因について

- 糖尿病の種類別の特徴

- 糖尿病の予防策について

糖尿病のメカニズムを理解して、日常生活を見直したい人や予防に努めたい人は、ぜひ参考にしてください。

糖尿病は原因や症状によって4つのタイプに分類されそれぞれに特徴がある

糖尿病とは一括りに言っても、主に4つの型に分類され、それぞれに発症要因が異なります。

糖尿病は、膵臓から分泌されるインスリンの作用が大きく関わっています。

多くの人が糖尿病と聞いてイメージするのは、生活習慣病に含まれる2型糖尿病でしょう。

食生活や運動習慣の乱れが発症要因である場合が多く、加齢とともに内分泌機能や代謝の低下も加わり、その発症リスクは上昇傾向です。

その他にも糖尿病の分類には、1型糖尿病や妊娠糖尿病、薬剤や病気が糖尿病の引き金となる二次性糖尿病があります。

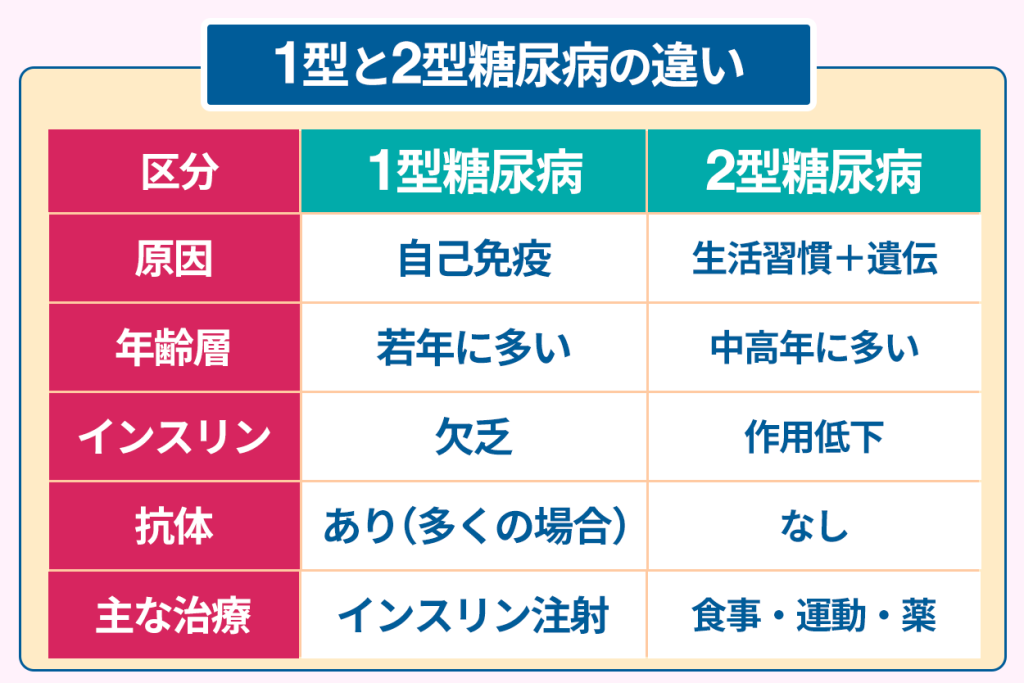

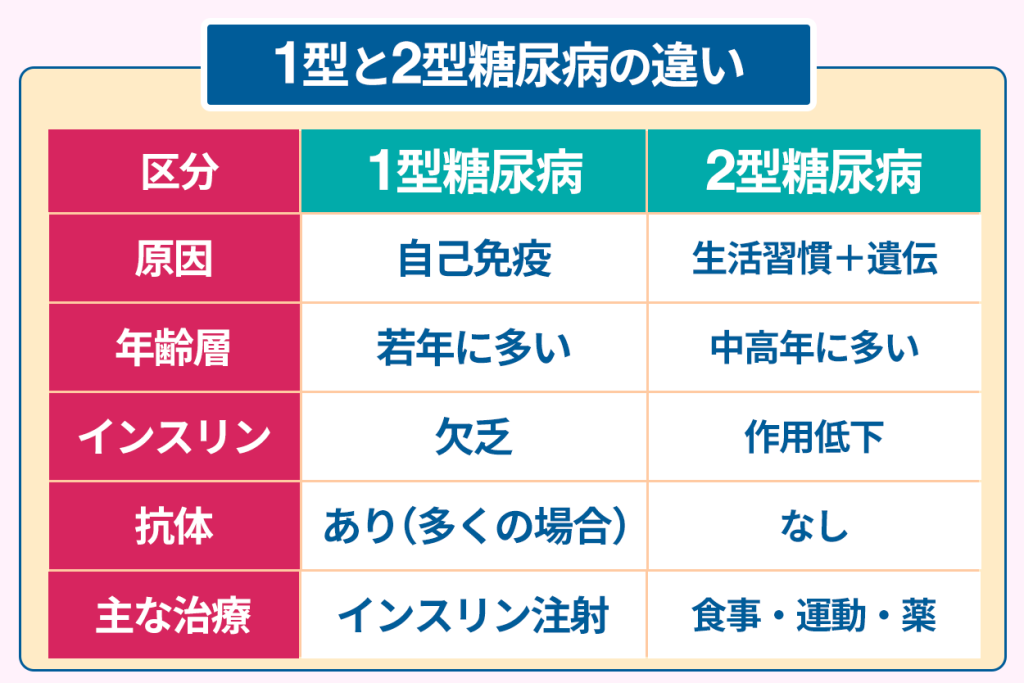

1型糖尿病と他の糖尿病の大きな違いは、詳しい原因が不明であり自己免疫の異常によって引き起こされ、その症状は急激に悪化していく点です。

では、それぞれの糖尿病には他にどのような特徴があるのか、下記の項目で詳しく解説していきます。

1型糖尿病は自己免疫が引き起こすインスリン不足が原因である

1型糖尿病とはインスリンを出す細胞であるβ細胞が破壊され、インスリンの分泌がほとんどなくなってしまう病気のことです。

β細胞が破壊される原因ははっきりされていませんが、考えられる原因の一つに自己免疫の異常があります。

治療ではインスリンの投与が用いられますが、インスリンの投与後は特に、低血糖症状の有無の観察が必要です。

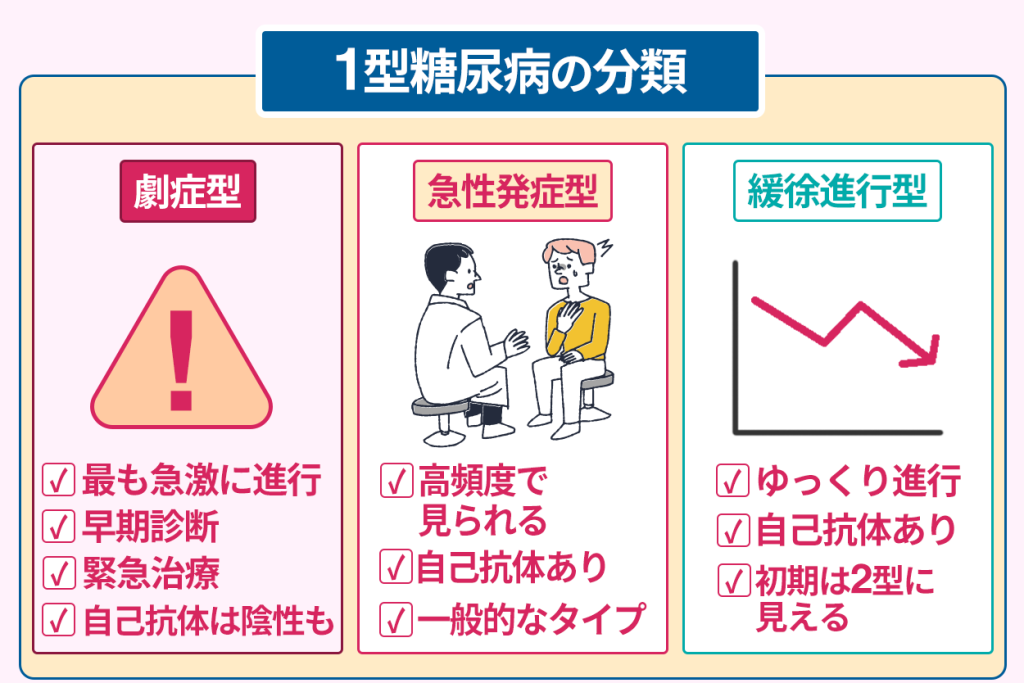

さらに、1型糖尿病はβ細胞が壊されていく進行スピードによって「劇症」「急性発症」「緩徐進行(かんじょしんこう)」の3つに分類されます。

最も急激に発症する「劇症」は、早急な診断とインスリン治療を要し、血液検査では自己抗体の検出を認めない場合が多いです。

「急性発症」は1型糖尿病の中でも高頻度で見られるタイプで、血液検査で自己抗体の検出を認める場合が多くあります。

半年〜数年かけて比較的ゆっくりインスリン分泌が低下していく「緩徐進行」は、初期では2型糖尿病と判別が難しい場合もあり血液検査で自己抗体の検出が認められ、実は1型糖尿病であったと発見されるケースもあります。

糖尿病を悪化させないためのインスリン療法について詳しく知りたい方はこちらの記事も参考にしてください。

2型糖尿病は生活習慣の乱れの蓄積が深く関わっている

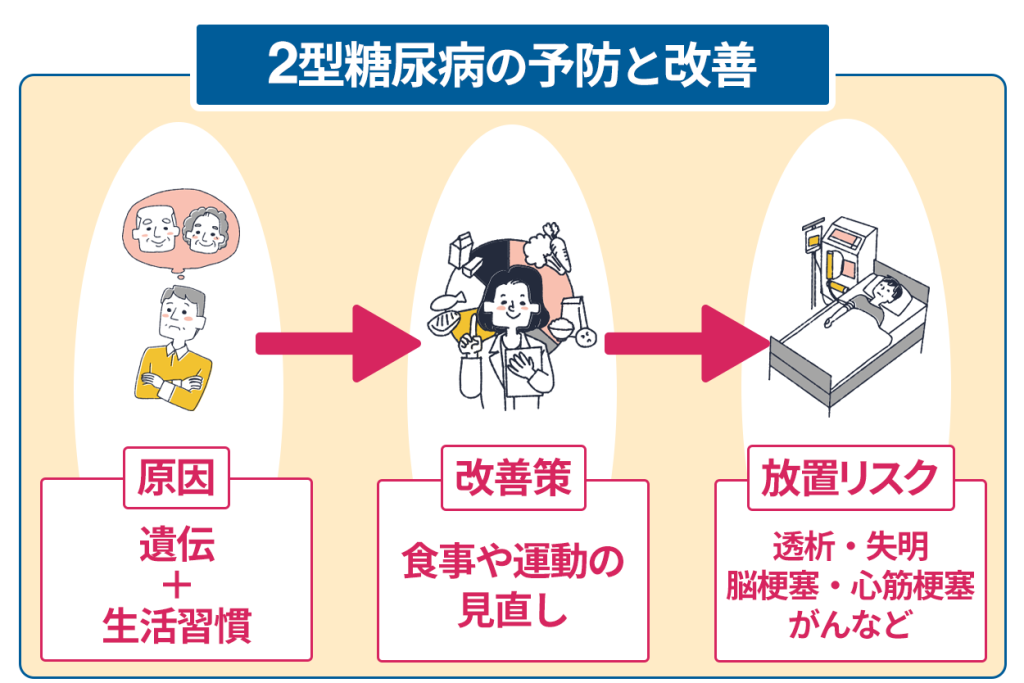

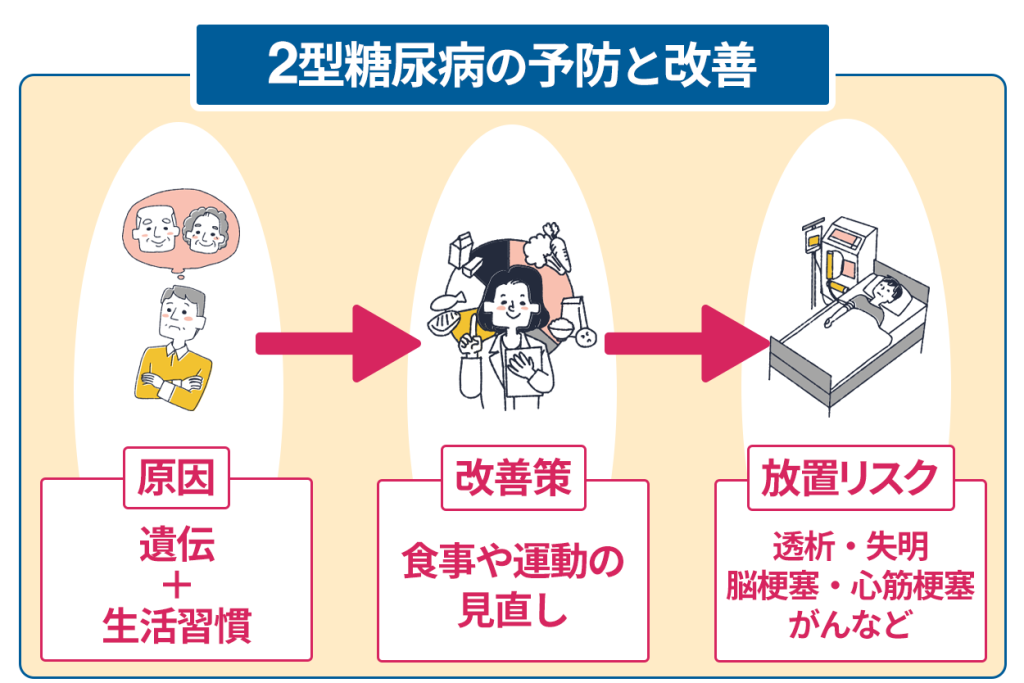

2型糖尿病の多くは、生活習慣の乱れによってインスリン分泌の低下やインスリン抵抗性が起こり、血糖値が高くなるために引き起こされます。

過食や運動不足によって肥満になると、インスリン抵抗性が引き起こされるようになります。

2型糖尿病を発症する要因には、食事や運動などの生活習慣の乱れ以外にも遺伝が関与していると考えられています。

そのため、血縁者に糖尿病罹患者がいる場合は糖尿病にかかるリスクが高い傾向にあり、生活習慣をより気をつける必要があるでしょう。

妊娠中の血糖値上昇によって妊娠糖尿病になる可能性がある

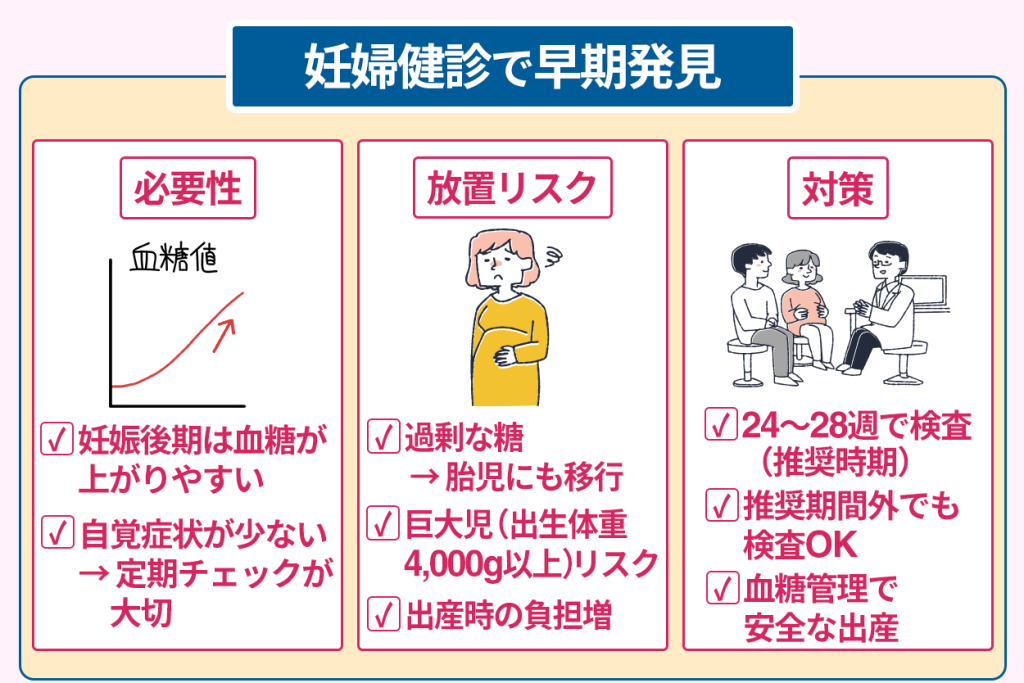

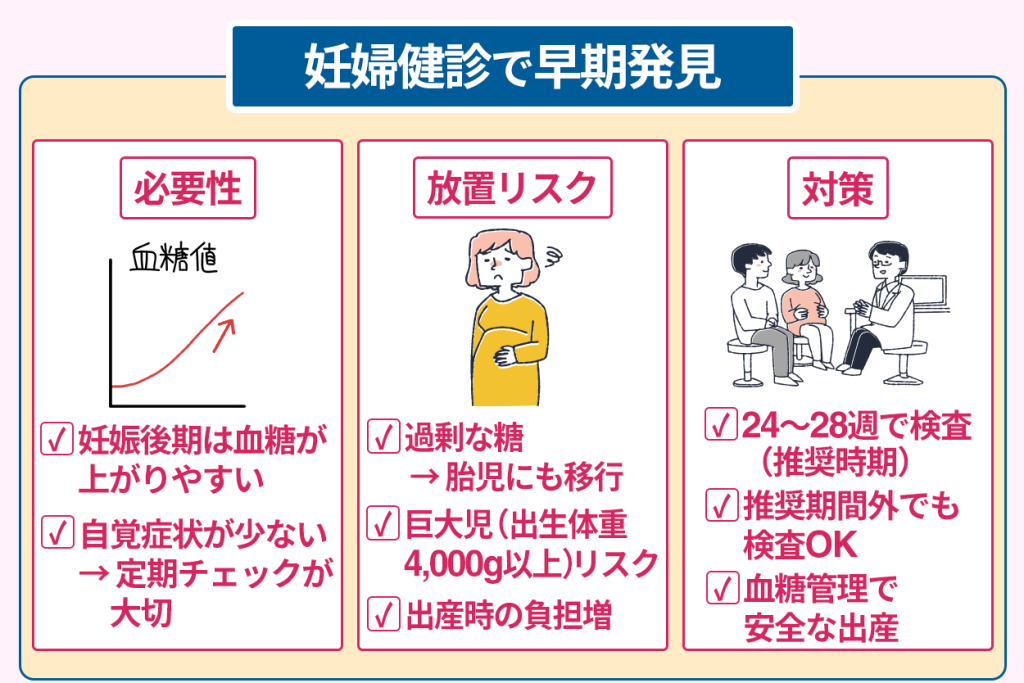

妊娠中はホルモンの影響でインスリン抵抗性が強くなり、非妊娠時に比べて糖尿病を発症する可能性が高いです。

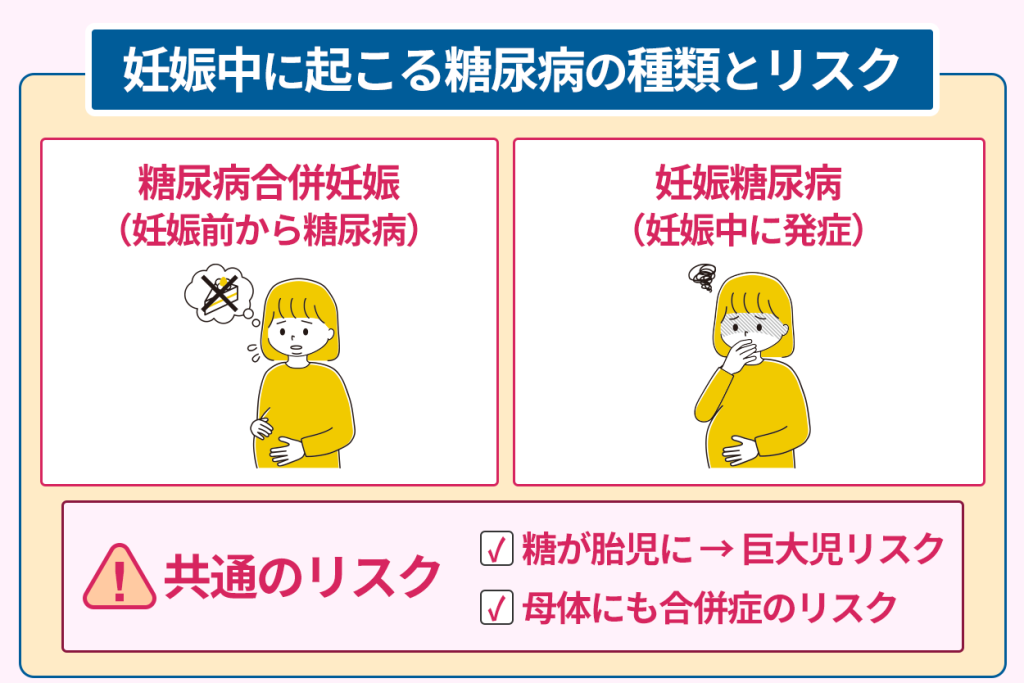

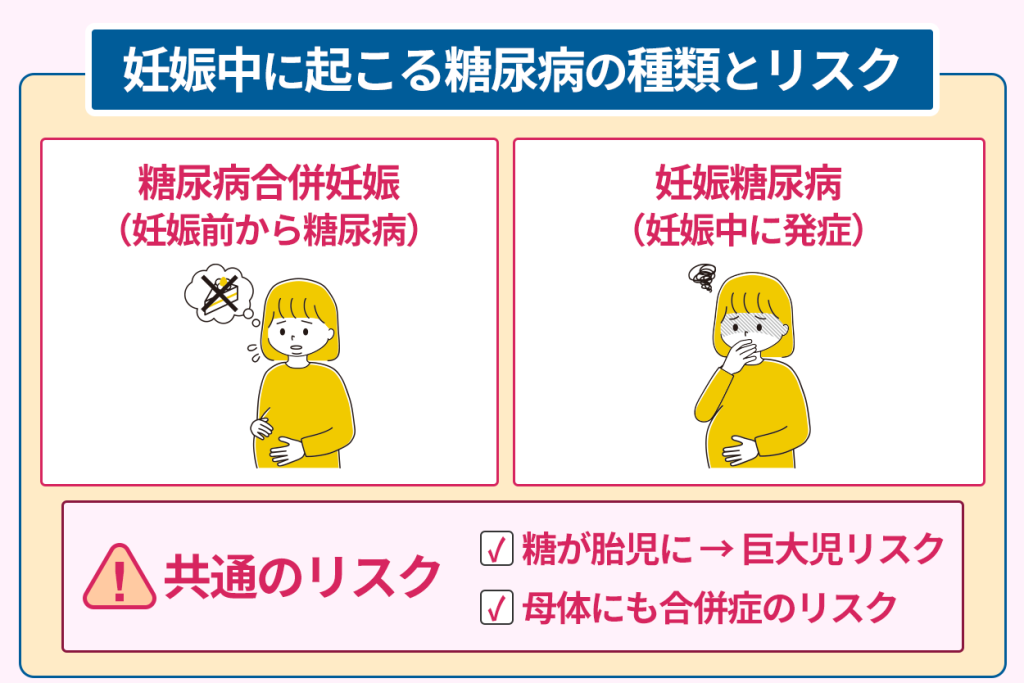

妊娠中の糖尿病には、妊娠前から糖尿病である糖尿病合併妊娠と妊娠中に発症する糖代謝異常の大きく2種類に分類されます。

胎児の成長に糖は必要不可欠ですが、過剰な糖の摂取は胎盤を通じて胎児にも移行するため、過剰栄養となり巨大児のリスクが高まります。

巨大児となるリスクや母体への負担、さまざまな合併症予防などを考慮して糖尿病合併妊娠や妊娠糖尿病と診断された際は、厳格な血糖管理が必要となるでしょう。

薬や病気が糖尿病を発症するきっかけになる場合がある

病気や薬の内服などによって引き起こされる糖尿病を、二次性糖尿病と呼びます。

二次性糖尿病を発症する可能性がある病気は、主に内分泌系であり、下記のようなものがあります。

- 内分泌系疾患(クッシング病、先端巨大症、バセドウ病など)

- 膵炎

- 肝臓疾患(慢性肝炎、肝硬変など)

- 感染症

これらの病気は、血糖を上昇させるホルモンを過剰分泌させてしまう可能性があるために糖尿病を引き起こすとされています。

さらに二次性糖尿病の原因となる薬剤は、下記の通りです。

- ステロイド

- インターフェロン

- 抗がん剤

ステロイド系の薬剤はさまざまな治療に用いられており、二次性糖尿病の原因と考えられています。

インターフェロンは主にウイルス性肝炎に用いられる薬剤で、自己免疫異常をきたす可能性があり、1型糖尿病を発症するケースも報告されています。

糖尿病の種類それぞれの早期発見と正しい治療法が重要となる

糖尿病は大きく4つに分類され、それぞれの発症要因や症状の特徴について解説しました。

糖尿病の種類によっては劇的に症状が悪化するものがあり、早期発見と適切な治療が必要です。

特に症状の悪化が急激に起こる1型糖尿病は、早急な治療を開始するとともにインスリンの投与量や食事の管理など正しい治療法が病状の安定化のために重要となります。

さらに糖尿病全般において、進行すると毛細血管に影響を及ぼし日常生活に支障をきたす程の病状悪化につながる可能性も示唆されるため、しっかりとした血糖コントロールが必要です。

では、それぞれの症状を早期発見するためのポイントを解説していきます。

1型糖尿病は早期発見や治療開始するために初期症状に気づくのが重要である

1型糖尿病は発症後に急激に状態が悪化する場合もあり、初期症状を見逃さずに早期治療に踏み出すのが重要です。

発症年齢は比較的若年層に多いですが、突発的な発症のため何歳でもその可能性はあります。

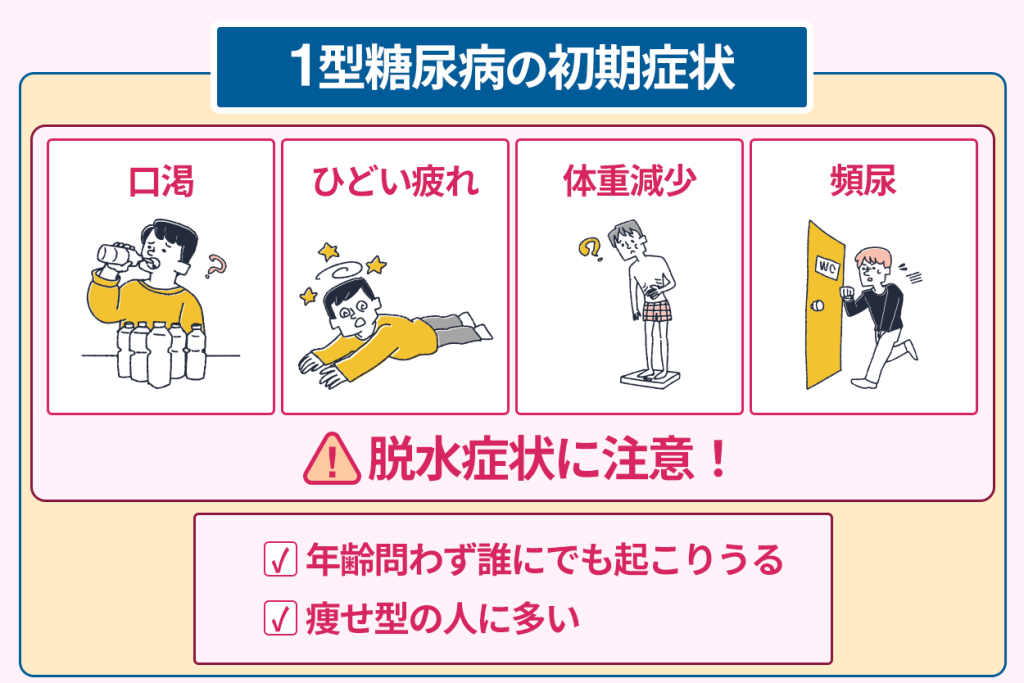

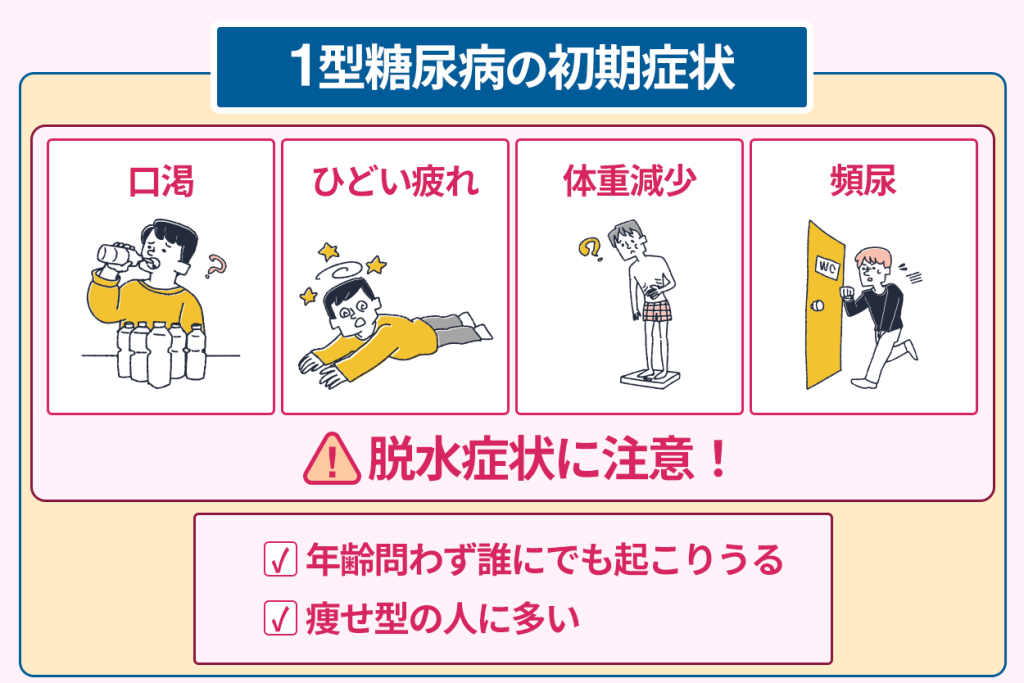

初期症状には、下記のようなものがあります。

- 口渇

- ひどい疲れ

- 体重減少

- 頻尿

口渇と多飲を繰り返し、頻尿を感じる人が多くみられます。

飲水以上に排尿や発汗などで水分の喪失もあり、脱水症状を引き起こす可能性もあります。

さらに1型糖尿病の特徴としては、肥満体型ではなく、痩せ型の傾向です。

2型糖尿病を予防や改善するためには日常生活の見直しが重要である

遺伝的な要因も関係する2型糖尿病ですが、環境的な要因となる日常生活の食事や運動などの習慣の見直しをすると、高い予防効果が期待できます。

2型糖尿病患者は、生活習慣の乱れによって肥満傾向であったり、痩せ型であっても食習慣が乱れていたりする人が多く見受けられます。

食の欧米化により糖尿病罹患者や糖尿病の疑いがある人は増加傾向であり、生活習慣の見直しがより重要です。

2型糖尿病は1型糖尿病と比較すると症状の発症が緩やかですが、重症化すると毛細血管に影響を与え腎不全で透析が必要となったり、失明したりする危険性があります。

さらには心筋梗塞や脳梗塞など致死性の疾患を発症する要因ともなり、がんや認知症との関連もあると考えられています。

遺伝的な要因がある人も日常生活の見直しで環境的な要因を排除し、2型糖尿病を発症するリスクを軽減できるでしょう。

糖尿病の予防には、普段からの改善対策が必要となります。

特に食事面での見直しを考えられている場合は、こちらのページも参考にしてください。

定期的な妊婦健診は安全な出産につながる妊娠糖尿病の早期発見や予防となる

妊娠糖尿病は妊娠の経過に伴い発症リスクが高まるため、尿検査や自覚症状の有無など定期的なチェックが重要です。

日本産婦人科学会では、妊娠糖尿病の検査は妊娠24週〜28週での実施を推奨していますが、妊婦健診等で医師の判断のもと必要であれば推奨期間外でも検査の実施が可能となります。

妊娠糖尿病を発症すると過剰な糖が胎盤を通じて胎児へ供給され、巨大児となるリスクが高まります。

母子ともに最小限の負担で出産するためには、定期的な妊婦健診はもちろん、同時に糖尿病の管理や予防もしっかり行っていきましょう。

定期的な受診での治療経過のチェックが二次性糖尿病を予防する

二次性糖尿病を引き起こす可能性のある疾患や薬剤を用いている場合は、定期的な検査と自覚症状の有無を経過観察していく必要があります。

糖尿病を引き起こしている原因疾患がある場合には、その疾患の早急な治療を開始します。

薬剤によって引き起こされている場合には、原因と考えられる薬剤の投与の中止が検討されるでしょう。

二次性糖尿病の多くは、早期発見によって原因を取り除くと改善が期待できます。

しかし、長期間糖尿病を発症した状態が続くと、合併症を引き起こすだけでなく原因を取り除いた後も糖尿病が残ってしまう可能性もあります。

改善できる可能性のある二次性糖尿病は、早期発見と適切な対応が、より重要です。

糖尿病の種類を理解すると日常生活の見直しに役立ち糖尿病の早期発見や予防につながる

糖尿病は大きく4つに分類され、それぞれに特徴があります。

1型糖尿病はインスリンを分泌するためのβ細胞が自己免疫の異常により破壊され、インスリンの分泌が低下するために引き起こされます。

初期症状として口渇や多飲多尿、疲れなどが挙げられ、痩せ型体型である人に多い傾向です。

その原因は不明ですが、発症は比較的若年層に多く見られます。

一方で、糖尿病とされる大半を占め、中年層で肥満体型の人に多く見られるのが、生活習慣病にも分類される2型糖尿病です。

遺伝的要因も関与しますが、環境的要因として食事や運動などの生活習慣の乱れからなる肥満が深く関与しています。

その他にも、妊娠中に発症リスクが高くなる妊娠糖尿病や何らかの病気や薬剤によって発症する二次性糖尿病などがあり、定期的な検査等が早期発見の鍵です。

糖尿病の種類を理解すると、糖尿病と一括りにせずに発生機序や要因などの理解にもつながり、それぞれの予防策も考案できます。

まずは、身近である生活習慣を見直して2型糖尿病の予防に努めてみましょう。