このようなお悩みはありませんか?

- 突然の腹痛がある

- 便秘や下痢がある

- 膨満感やお腹の張り

- 発熱が続いている

- 排便時の痛み

- 血便がある

- 食欲不振が続く

上記のようなお悩みがある方は、憩室炎の可能性があります。憩室炎は放置し長期化すると、腸閉塞や大腸がんのリスクが高まるといわれています。些細な症状でも気になることがある方は、お気軽に当院までご相談ください。

憩室炎とは

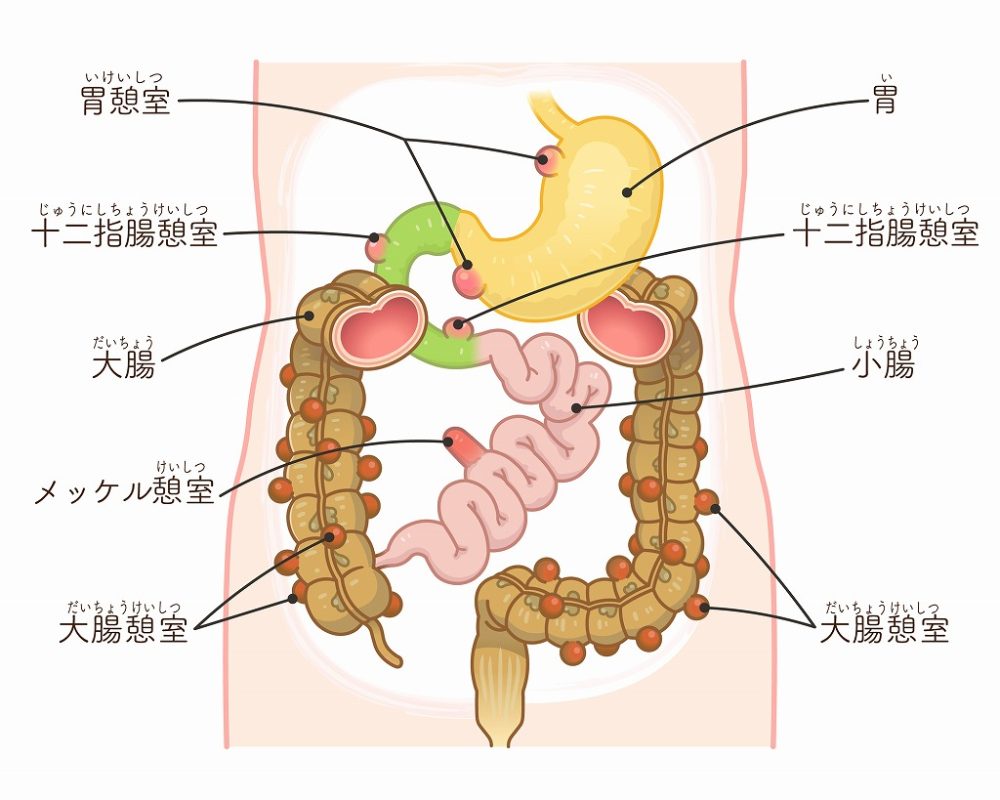

憩室炎とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に突出した「憩室」に炎症が生じる病気です。大腸に憩室ができる状態を「大腸憩室症」と呼びますが、大腸憩室症自体は無症状であることが多いです。しかし、憩室内に便や細菌が滞留し、炎症が発生すると憩室炎となります。憩室炎は特に高齢者に多くみられるといわれていますが、近年では食生活の欧米化に伴い若年層にも増加傾向が見られます。憩室ができるメカニズムには、便秘、食事、年齢、生活習慣、家族歴などさまざまな要因が関与しているといわれています。

憩室炎とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に突出した「憩室」に炎症が生じる病気です。大腸に憩室ができる状態を「大腸憩室症」と呼びますが、大腸憩室症自体は無症状であることが多いです。しかし、憩室内に便や細菌が滞留し、炎症が発生すると憩室炎となります。憩室炎は特に高齢者に多くみられるといわれていますが、近年では食生活の欧米化に伴い若年層にも増加傾向が見られます。憩室ができるメカニズムには、便秘、食事、年齢、生活習慣、家族歴などさまざまな要因が関与しているといわれています。

憩室炎の主な原因

憩室炎の主な原因は、大腸の憩室内に便や細菌が滞留し、炎症が引き起こされることにあります。憩室とは、大腸の壁の一部が外側に袋状に突出した構造であり、多くの人に無症状のまま存在します。しかし、憩室の内部に便が溜まることで細菌が繁殖し、炎症が発生すると憩室炎となります。

食生活

憩室炎には、食生活の影響が大きく関与しており、特に食物繊維の摂取不足が憩室炎の発症を助長すると考えられています。食物繊維が不足すると便の量が減少し、腸内の圧力が上昇することで憩室が形成されやすくなります。また、便秘の状態が続くと、硬くなった便が憩室内に入り込むことで炎症が起こりやすくなります。

憩室炎には、食生活の影響が大きく関与しており、特に食物繊維の摂取不足が憩室炎の発症を助長すると考えられています。食物繊維が不足すると便の量が減少し、腸内の圧力が上昇することで憩室が形成されやすくなります。また、便秘の状態が続くと、硬くなった便が憩室内に入り込むことで炎症が起こりやすくなります。

年齢や家族歴

加齢もまた、憩室炎のリスクを高める要因の一つとなります。年齢を重ねると大腸の壁が弱くなり、憩室ができやすくなるため、高齢者ほど憩室炎の発症率が高くなります。また、遺伝的要因も関与しており、家族に憩室症の人がいる場合は、発症しやすい傾向があるとされています。

加齢もまた、憩室炎のリスクを高める要因の一つとなります。年齢を重ねると大腸の壁が弱くなり、憩室ができやすくなるため、高齢者ほど憩室炎の発症率が高くなります。また、遺伝的要因も関与しており、家族に憩室症の人がいる場合は、発症しやすい傾向があるとされています。

生活習慣

肥満や運動不足も憩室炎の発症リスクを高める要因となります。肥満の人は腸内の圧力が高くなる傾向があり、それによって憩室が形成されやすくなると考えられています。また、運動不足によって腸の蠕動運動が低下すると便秘になりやすく、結果として憩室炎のリスクが上がります。

肥満や運動不足も憩室炎の発症リスクを高める要因となります。肥満の人は腸内の圧力が高くなる傾向があり、それによって憩室が形成されやすくなると考えられています。また、運動不足によって腸の蠕動運動が低下すると便秘になりやすく、結果として憩室炎のリスクが上がります。

喫煙や飲酒

喫煙や過度の飲酒、ストレスなどの生活習慣も憩室炎の発症に影響を与える可能性があります。特に喫煙は腸の血流を悪化させ、腸の組織が弱くなることで憩室炎を引き起こしやすくなると考えられています。

喫煙や過度の飲酒、ストレスなどの生活習慣も憩室炎の発症に影響を与える可能性があります。特に喫煙は腸の血流を悪化させ、腸の組織が弱くなることで憩室炎を引き起こしやすくなると考えられています。

これらの要因が複合的に絡み合い、憩室炎の発症へとつながるため、バランスの取れた食事、適度な運動、健康的な生活習慣を心がけることが憩室炎の予防になるといわれています。

憩室炎の症状

憩室炎の代表的な症状の一つが腹痛となります。炎症が発生すると強い痛みを伴い、日本人では右下腹部、西洋人では左下腹部に痛みが出ることが多いといわれています。憩室炎による腹痛は持続的であり、数日間にわたって続くこともあります。また炎症が進行すると発熱を伴うことがあり、特に38度以上の高熱が見られる場合には、細菌感染が疑われます。

腹痛以外にも、悪心や嘔吐の症状も現れることがあり、これは腸の炎症がひどくなり、消化管の動きが鈍くなることによるものとなります。さらに、便秘や下痢を繰り返すこともあり、腸の運動が不安定になることで排便のリズムが崩れてしまいます。また、憩室が傷つき出血すると血便が見られることがあり、大量に出血した場合には貧血を引き起こすこともあります。

消化器の異常

憩室炎が原因で、便秘や下痢、膨満感、吐き気が生じる場合があります。炎症が腸の動きを妨げるため、便秘がちになることが多いですが、逆に腸内のバランスが崩れて下痢になることもあります。さらに、腸内ガスが溜まりやすくなり、腹部膨満感を感じることがあります。重症化すると、憩室が破れて穿孔を起こし、腸内容物が腹腔内に漏れ出すことで腹膜炎を引き起こすことがあります。腹膜炎は激しい腹痛を伴い、緊急手術が必要となることもあります。また、出血を伴う場合には血便が見られ、大量の出血が起こると貧血を引き起こす可能性があります。

室炎の症状は軽度の違和感から重篤な合併症まで幅広く存在するため、早期に異変を察知し、適切な医療機関を受診することが重要です。特に腹痛や発熱が続く場合、消化器系の異常が顕著に現れた場合には、迅速な対応が求められます。

憩室炎の診断方法

憩室炎の診断には、血液検査、腹部CT検査、大腸内視鏡検査が有効となります。これらの検査を複合して憩室炎を診断させていただきます。

血液検査

血液検査では、大腸憩室の炎症具合を確認いたします。憩室炎を発症している場合には、白血球や体内で炎症が起こった時に増加するタンパク質(CRP;C-リアクティブプロテイン)が増加します。また、炎症具合だけではなく憩室炎による出血(貧血)なども確認することができます

腹部CT検査

腹部CTでは、憩室炎による大腸壁の膨らみや分厚さを診断します。また、憩室炎によって脂肪組織が炎症や腫れを生じている場合には、CTにて混濁して見えることもあります。さらに大きな憩室や腫瘍がある場合には、CTにて検出することも可能です。

大腸カメラ

大腸カメラ(大腸内視鏡検査)とは、大腸の内側を直接観察し、病変の有無を調べるための検査です。細長い内視鏡を肛門から挿入し、先端に取り付けられたカメラによって大腸内部の状態を詳細に確認します。大腸カメラ検査は、大腸がんやポリープ、炎症性疾患、憩室炎の早期発見・診断に有効であり、特に40歳以上の方や大腸がんの家族歴がある方には定期的な受診が推奨されます。特に自覚症状がない段階でも病変が見つかることがあるため、健康維持のためにも定期的な検査を受けることをおすすめしています。

憩室炎の治療方法

大腸憩室炎の治療は、症状の重症度に応じて異なります。軽症の場合は通院治療が可能であり、腸を休ませるために一時的に絶食または消化の良い食事などが必要となります。また、細菌感染を抑えるために抗生物質が処方されるほか、脱水を防ぐために十分な水分補給を行うことが推奨されています。

中等症から重症に進行すると、入院治療が必要になる場合がございます。腸を完全に休ませるために絶食を行い、点滴による栄養補給が行われます。さらに、より強力な抗生物質を静脈投与し、炎症の進行を抑えます。腹痛が強い場合には鎮痛剤を使用することもあります。

さらに、憩室炎が重症化し合併症を伴う場合には手術が必要になることがあります。炎症が進行して膿が溜まる膿瘍形成が起こると、排膿処置が行われます。また、腸の壁が破れて穿孔が生じた場合には、腹膜炎を引き起こすため緊急手術が必要となります。さらに、炎症によって腸の通過が妨げられ、腸閉塞を引き起こした場合にも手術が検討されます。

腸閉塞

腸閉塞とは、腸の内容物が正常に通過できなくなる状態を指します。腸の一部が詰まることで、消化物やガスが通れなくなり、激しい腹痛や嘔吐、腹部膨満感などの症状を引き起こします。腸閉塞は早期に適切な治療を受けないと、腸の壊死や穿孔といった重篤な合併症を引き起こす可能性があります。腸閉塞の原因には、腫瘍や癒着、ヘルニア、腸重積などによって物理的に腸が塞がれる状態や腸の運動機能が低下し、内容物の流れが停滞する状態を指し、術後の腸の動きの低下や神経系の異常によって引き起こされることになります。

憩室炎でお悩みの方へ

憩室炎は、食生活や生活習慣と密接に関わる病気となります。憩室炎は早期に適切な治療を受けることで重症化を防ぐことが可能であり、症状が現れた場合には速やかに医療機関を受診することが重要です。また、憩室炎を予防するには、定期的な大腸内視鏡検査、生活習慣の見直しを行うことが重要です。急な腹痛や便秘がある方は、早めに医療機関を受診し、専門的なアドバイスを受けるようにしましょう。