小腸細菌増殖症(SIBO)とは

小腸細菌増殖症(SIBO:Small Intestinal Bacterial Overgrowth)とは、本来は大腸に多く存在する細菌が、小腸内で過剰に増えてしまう病気です。腸内には100兆個以上もの細菌が生息しており、通常は小腸には少なく、大腸には多く存在するというバランスが保たれています。しかし何らかの原因でこのバランスが崩れると、本来細菌が少ないはずの小腸にまで大腸由来の菌が侵入・増殖し、ガスや毒素を生じてさまざまな不調を引き起こします。小腸細菌増殖症は、腹部の張りやガス、げっぷ、下痢や便秘などの慢性的な症状を訴える方に見られることが多く、過敏性腸症候群(IBS)と似た症状を呈するため、誤って診断されるケースも少なくありません。欧米ではすでに一般的な疾患として知られていますが、日本ではまだ認知度が低く、症状が長引いても原因が分からないまま放置されてしまうこともあります。小腸細菌増殖症は単なる「腸内環境の乱れ」ではなく、明確な疾患であり、適切な検査と治療によって改善が期待できる病気と言われています。

小腸細菌増殖症(SIBO:Small Intestinal Bacterial Overgrowth)とは、本来は大腸に多く存在する細菌が、小腸内で過剰に増えてしまう病気です。腸内には100兆個以上もの細菌が生息しており、通常は小腸には少なく、大腸には多く存在するというバランスが保たれています。しかし何らかの原因でこのバランスが崩れると、本来細菌が少ないはずの小腸にまで大腸由来の菌が侵入・増殖し、ガスや毒素を生じてさまざまな不調を引き起こします。小腸細菌増殖症は、腹部の張りやガス、げっぷ、下痢や便秘などの慢性的な症状を訴える方に見られることが多く、過敏性腸症候群(IBS)と似た症状を呈するため、誤って診断されるケースも少なくありません。欧米ではすでに一般的な疾患として知られていますが、日本ではまだ認知度が低く、症状が長引いても原因が分からないまま放置されてしまうこともあります。小腸細菌増殖症は単なる「腸内環境の乱れ」ではなく、明確な疾患であり、適切な検査と治療によって改善が期待できる病気と言われています。

小腸細菌増殖症の原因

小腸細菌増殖症の原因は一つではなく、いくつかの要因が重なって起こると考えられています。最も重要なのは、小腸の蠕動(ぜんどう)運動の低下です。腸は食べ物を送り出すように常に動いていますが、この動きが鈍ると内容物が停滞し、細菌が繁殖しやすくなります。また、糖尿病や甲状腺機能低下症、多発性硬化症などで神経や筋肉の働きが低下している方はSIBOの発症リスクが高まるといわれています。また、胃酸の分泌が少ない人や、胃酸を抑える薬(PPI)を長期間使用している人も注意が必要と言われています。胃酸には細菌を殺す働きがあり、分泌が減ると小腸に菌が入り込みやすくなると考えられています。さらに、腸の手術歴がある方も、癒着や腸の構造的な変化によって通過が悪くなり、盲係蹄(もうけいてい)と呼ばれる袋状の部分に菌が溜まりやすくなることもあります。そのほか、過度なストレス、食生活の乱れ、高糖質食、アルコールの摂りすぎなども腸の運動や環境を悪化させる要因となります。小腸細菌増殖症は、小腸の動き、胃酸、腸の構造、食生活などが複雑に関わって発症する病気となります。

小腸細菌増殖症の症状

小腸細菌増殖症の主な症状は、腹部膨満感(お腹の張り)やガスの増加です。食後にお腹がパンパンに張る、ガスが多くて不快感がある、げっぷやおならが増えるといった訴えが多くみられます。また、細菌が作り出すガスや毒素によって、小腸の働きが乱れ、下痢や便秘を繰り返すケースも少なくありません。便が泡立ったり、脂っぽくベタつく脂肪便になることもあります。その他にも、小腸での栄養吸収がうまくいかなくなるため、体重減少や倦怠感、ビタミンB12欠乏による貧血、集中力の低下、皮膚のトラブルなど、全身症状が現れることもあります。特に、食後に症状が強く出る人、食べるとすぐお腹が張る人は小腸細菌増殖症を疑う必要があります。

小腸細菌増殖症の主な症状は、腹部膨満感(お腹の張り)やガスの増加です。食後にお腹がパンパンに張る、ガスが多くて不快感がある、げっぷやおならが増えるといった訴えが多くみられます。また、細菌が作り出すガスや毒素によって、小腸の働きが乱れ、下痢や便秘を繰り返すケースも少なくありません。便が泡立ったり、脂っぽくベタつく脂肪便になることもあります。その他にも、小腸での栄養吸収がうまくいかなくなるため、体重減少や倦怠感、ビタミンB12欠乏による貧血、集中力の低下、皮膚のトラブルなど、全身症状が現れることもあります。特に、食後に症状が強く出る人、食べるとすぐお腹が張る人は小腸細菌増殖症を疑う必要があります。

小腸細菌増殖症の特徴

小腸細菌増殖症は、その症状が機能性ディスペプシア(胃の不快感)や過敏性腸症候群(IBS)と非常によく似ていると言われています。どちらも胃腸の働きに異常を感じる病気ですが、小腸細菌増殖症では明確に小腸内で細菌が増えているという病態が存在します。そのため、単なるストレス性の胃腸不調ではなく、小腸細菌増殖症は細菌の数的異常が原因となります。もう一つの特徴は、再発しやすい病気であることです。抗菌薬でいったん菌の数を減らしても、小腸の蠕動低下や胃酸分泌の低下といった原因が改善されなければ、時間の経過とともに再び細菌が増え、症状が戻ってしまうことがあります。また、小腸細菌増殖症にはガスの種類によって「水素産生型」「メタン産生型」「硫化水素産生型」などのタイプがあり、それぞれ症状の傾向が異なることも分かっています。たとえば、メタン型では便秘が多く、水素型では下痢が目立つといった特徴があります。

小腸細菌増殖症の検査

小腸細菌増殖症の診断には、呼気試験(ブドウ糖またはラクツロース呼気試験)が一般的に用いられます。呼気試験は、検査液を飲んだ後に時間を追って呼気(息)を採取し、その中に含まれる「水素」や「メタン」の濃度を測定する検査となります。通常、小腸内には細菌が少ないため、飲んだ直後にはガスが発生しません。ところが、小腸細菌増殖症では小腸内の細菌が早い段階で糖を発酵させ、呼気中のガス濃度が上昇します。検査前には、腸内環境に影響を与える抗菌薬やプロバイオティクス、下剤などの使用を一定期間控える必要があります。検査自体は痛みがなく、外来で手軽に行えるため、慢性的な腹部膨満感やガスに悩んでいる方に有効な検査となりますその他にも、小腸内視鏡で内容物を採取し、培養して菌の種類を調べることもありますが、一般的には呼気試験で診断可能と言われています。

※当院では呼気試験を行っておりません。

小腸細菌増殖症の治療

小腸細菌増殖症の治療は、増えすぎた細菌を減らすことと、再び増えにくい腸の環境を整えることになります。増えすぎた細菌を減らすために行われるのが抗菌薬療法で、非吸収性抗菌薬の服用が主な治療となります。非吸収性抗菌薬は、腸内に作用して余分な細菌を減らし、体内には吸収されにくいため、副作用が少ないのが特徴となります

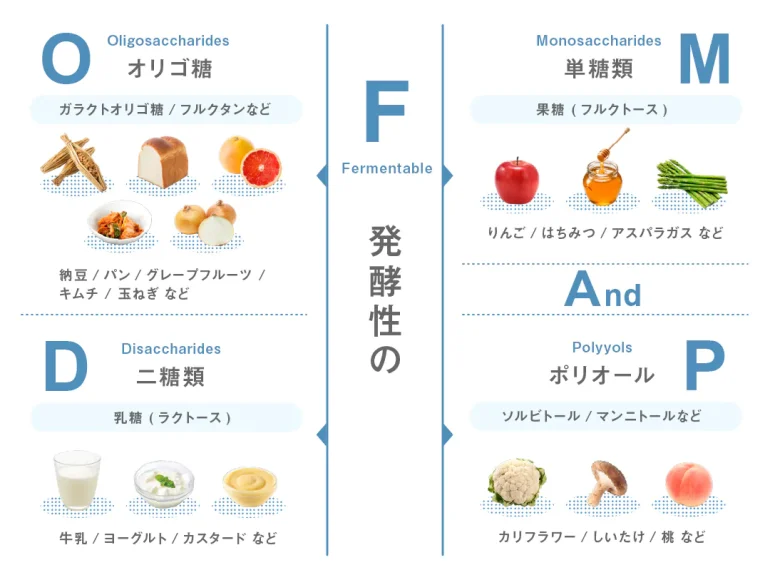

抗菌薬療法以外にも、腸の蠕動を改善する治療を行う場合もございます。腸の蠕動を改善する治療では、食後の腸運動を促す薬を使用し、腸内容の停滞を防ぎます。また、再発予防には原因疾患の治療(糖尿病の管理や胃酸抑制薬の調整など)も欠かせません。さらに、食事療法も大切な要素です。小腸細菌増殖症では特に「低FODMAP食」が有効とされており、ガスを発生しやすい糖質を減らすことで症状を軽減できると言われています。

小腸細菌増殖症と食事の工夫

小腸細菌増殖症の改善には、薬だけでなく日々の食事の工夫が欠かせません。ポイントは、小腸内で発酵しやすい糖質(FODMAP)を控えることです。FODMAPとは、オリゴ糖・二糖類・単糖類・ポリオールの頭文字で、これらは腸内で発酵してガスを発生させやすい成分です。具体的には、玉ねぎ・にんにく・りんご・はちみつ・牛乳・小麦・豆類などを控え、代わりに米、卵、魚、ほうれん草、ナス、キュウリなど、低FODMAPの食品を中心にすることが推奨されます。また、よく噛んでゆっくり食べること、間食を減らして食事の間隔を4〜5時間ほど空けることも重要です。これは、食後に腸が内容物を掃除する「移動性複合運動(MMC)」をしっかり働かせるためと言われています。自己判断で極端な食事制限を行うと栄養不足を招くおそれがあるため、専門医や管理栄養士の指導のもとで進めることが望ましいです。

小腸細菌増殖症の相談

小腸細菌増殖症は、症状だけでは判断が難しい疾患です。お腹の張りやガス、下痢・便秘を繰り返している方の中には、「体質だから」とあきらめている人も少なくありません。しかし、小腸細菌増殖症は原因を調べて適切に治療すれば改善が期待できる病気と言われています。特に、過敏性腸症候群と診断されたものの改善しない場合や、胃酸抑制薬を長く使用している方、糖尿病・膠原病などで腸の動きが低下している方は、小腸細菌増殖症の可能性がありますので、専門医に相談するようにしましょう。慢性的な腹部の不快感は、日常生活の質を大きく低下させます。原因を明らかにし、腸の環境を整えることで、食後の不快感や張りが軽くなることも多いです。気になる症状が続く場合は、早めに消化器内科を受診し、専門的な検査と治療を受けましょう。

小腸細菌増殖症は、症状だけでは判断が難しい疾患です。お腹の張りやガス、下痢・便秘を繰り返している方の中には、「体質だから」とあきらめている人も少なくありません。しかし、小腸細菌増殖症は原因を調べて適切に治療すれば改善が期待できる病気と言われています。特に、過敏性腸症候群と診断されたものの改善しない場合や、胃酸抑制薬を長く使用している方、糖尿病・膠原病などで腸の動きが低下している方は、小腸細菌増殖症の可能性がありますので、専門医に相談するようにしましょう。慢性的な腹部の不快感は、日常生活の質を大きく低下させます。原因を明らかにし、腸の環境を整えることで、食後の不快感や張りが軽くなることも多いです。気になる症状が続く場合は、早めに消化器内科を受診し、専門的な検査と治療を受けましょう。